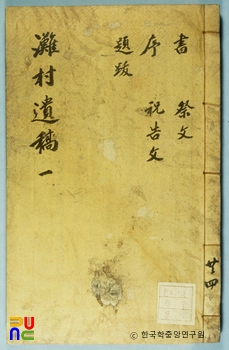

탄촌유고 ()

『탄촌유고』는 조선 후기의 학자 권구(權絿, 1658~1731)의 시가와 산문을 엮어 간행한 시문집이다. 1929년에 목활자로 간행하였다. 이현일(李玄逸)의 문인으로 일찍이 과거 시험을 단념하고 학문 연구와 후진 교육에 전념했던 저자의 문학 활동과 경학 및 예학에 담론을 살펴볼 수 있다.

8권 4책, 목활자본이다.

저자의 8대손 권봉집(權鳳集, 1871~1948)이 집안에 전하던 유문을 바탕으로 행장(行狀)과 묘도문자, 지인들이 칠송정(七松亭)과 관련하여 지은 기문(記文)과 시축(詩軸) 등을 수집하여 편차한 후 정인표(鄭寅杓)의 서문과 자신의 발문을 더하여, 1929년에 윤하중(尹夏重)의 협조를 얻어 이은시사(離隱時舍)에서 활자로 인행하였다. 권두에 정인표(鄭寅杓)의 서문, 권말에 권봉집의 발문이 있다.

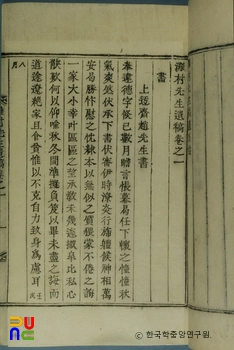

권1에 서(書) 37편, 서(序) 7편, 제발(題跋) 10편, 권2에 제문(祭文) 19편, 축고문(祝告文) 4편, 권3에 잡저(雜著) 5편, 권4·5에 이택문변(麗澤問辨), 권6에 잡저 17편, 권7에 만록(漫錄), 권8에 부록으로 저자의 행장 · 묘지명 · 묘표 및 여러 사람의 기문(記文) · 시 등이 수록되어 있다.

서(書)에는 스승인 조지겸(趙持謙)ㆍ 박세채(朴世采)ㆍ 윤증(尹拯) 등에게 보낸 것이 많으며, 김창협(金昌協)에게 보낸 것도 있다. 윤증에게 보낸 편지에는 특히 사장(事長)과 치기(治己)를 당위(當爲)로 삼고자 한 저자의 신념이 강하게 담겨 있다. 이 밖에 암행어사 조석명(趙錫命)에게 보낸 「여조수의서(與趙繡衣書)」에는 대동미(大同米)에 대해 그 당시의 폐단을 논한 내용이 들어 있다. 그 밖의 서찰에는 상례ㆍ 제례 등의 예학(禮學)과 수신(修身)에 관한 내용을 언급한 것이 보인다.

서(序)에는 1698년(숙종 24)에 쓴 「오복편람자서(五服便覽自序)」가 있다. 제발의 「제풍아별곡후(題風雅別曲後)」는 문학 비평에 있어 저자의 안목을 볼 수 있는 글이다. 또한, 제발에는 『해동명인록』의 서후(書後), 주자십훈(朱子十訓)과 향교의 식례(式例), 학령에 관한 서후 등이 있다. 제문에는 노론(老論) 계통인 김창협에 대한 제문이 들어 있는 것으로 보아, 당파를 떠나 교의가 두터웠음을 알 수 있다.

잡저 가운데 권3에 실린 「노문일기(魯門日記)」는 1701년 아버지의 명에 따라 윤증을 사사하기 위해 노성(魯城)으로 떠날 때부터 약 10개월간의 일기로, 윤증의 행록이 부록으로 붙어 있다. 권4·5의 「이택문변」은 스승 윤증과 예학에 관해 문답한 내용이다.

권6의 잡저에는 1683년 석실서원(石室書院)에서 주자서(朱子書)를 읽고 토론할 때의 생활을 기록한 「석원일기(石院日記)」와, 1684년 광주(廣州) 향장(鄕庄)으로 스승 조지겸을 찾아갔던 일을 기록한 「명촌일기(明村日記)」가 수록되어 있다. 그리고 성혼(成渾)과 이이(李珥)의 변무통문(卞誣通文)이 들어 있다. 이 밖에 저자의 수신론을 집약한 「지경도(持敬圖)」가 수록되어 있다.

권7의 만록은 잡다한 이야기를 적은 것이다. 이 가운데에는 시평(詩評)에 관한 내용도 들어 있다.