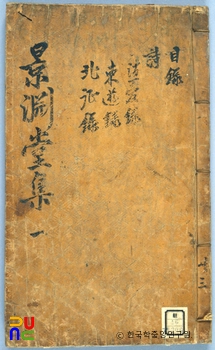

송석유고 ()

『송석유고』는 조선 후기 문신 김학성의 소·기·전문·강의 등을 수록한 시문집이다. 불분권, 13책이며, 필사본으로 서문과 발문이 없어 편자와 필사 연대를 알 수 없다. 시가 없고, 주로 관직 생활을 하며 지은 공거문(公車文)이 많다.

불분권, 13책의 필사본이다. 서문과 발문이 없어 편자와 필사 연대를 알 수 없다. 시가 없고, 주로 관직 생활을 하며 지은 공거문(公車文)이 많다.

책1에 소(疏) 57편, 책2에 계(啓) 13편, 의(議) 8편, 서(序) 53편, 책3에 기(記) 38편, 서사(書事) 3편, 제발(題跋) 18편, 책4에 옥책문(玉冊文) 3편, 치사(致詞) 3편, 반교문(頒敎文) 5편, 전문(箋文) 64편, 악장문(樂章文) 2편, 교서(敎書) 14편, 교지(敎旨) 2편, 유서(諭書) 2편, 책5에 신도비명 2편, 비(碑) 2편, 묘갈명 16편, 책6에 묘지 13편, 묘표 9편, 책7에 고유문 13편, 사제문 7편, 제문 21편, 분황고유문(焚黃告由文) 4편, 애사 1편, 책8·9에 유사 3편, 행록(行錄) 1편, 행장(行狀) 11편, 시장(諡狀) 8편, 책10에 책제(策題) 2편, 명(銘) 3편, 송(頌) 1편, 찬(贊) 4편, 표(表) 1편, 주문(奏文) 2편, 자문(咨文) 3편, 상량문 8편, 설(說) 3편, 전(傳) 1편, 장(狀) 3편, 잡저(雜著) 9편, 책11∼13에 강의(講義) 등이 수록되어 있다.

소는 대부분이 규장각대교(奎章閣待敎) · 이조참의 등의 관직을 사직하거나, 가선대부(嘉善大夫) · 자헌대부(資憲大夫) 등의 품계를 사양하며 올린 것이다. 이 밖에 정국의 전개와 관련하여 자신의 입장을 밝힌 것이 몇 편 있다.

계에는 대왕대비의 존호(尊號) 문제로 빈청(賓廳)에 올린 것이 많다. 또한, 경상도 의성현의 대동포(大同布) · 군포(軍布)를 돈으로 거둘 것, 경작하지 못하는 토지의 세를 면제하여 줄 것, 환곡(還穀)의 주1을 조사할 것 등을 요청한 것이 있다.

의는 각종 축식(祝式), 정시초시(庭試初試)의 실시 지역 변경, 당백전(當百錢)의 주조, 삼정(三政)의 이정(釐正) 등에 관한 내용이다. 특히, 삼정의 이정에 관한 것은 1862년(철종 13)에 철종이 삼정이정책을 강구하도록 지시한 데 따른 것이다. 이 시기의 사회경제적 실상을 연구하는 데 도움이 되는 자료이다.

서(序)에는 회갑을 축하하여 지은 것, 문집이나 족보에 붙인 것 등이 있다. 기는 누각 · 정자 등에 관한 기록이 대부분이고, 이 밖에 친구 조경보(趙景寶) · 윤사능(尹士能) · 김순옥(金舜玉) 등과 남쪽 지방을 유람하고서 지은 기행문인 「남유일기(南遊日記)」와 고부천(高傅川)의 문집에 대한 발문도 있다.

비문에는 종조(從祖) 김회연(金會淵)에 대한 것, 묘갈에는 김이오(金履五)에 대한 것, 묘지에는 백부(伯父) 김동건(金東健)에 대한 것, 묘표는 조건준(趙秉駿)에 대한 것 등이 있다.

설의 「심학도설(心學圖說)」은 헌종의 명에 따라 선유(先儒)의 인심도심설(人心道心說)과 심학도(心學圖)를 베껴서 바치면서 쓴 글이다. 장에는 경상도 김해 명지도(鳴旨島)의 공염(公鹽)의 폐단을 바로잡기 위한 대책을 마련하여 비변사에 보고한 것이 있다.

강의는 1835년(헌종 1) 1월부터 1869년(고종 6)까지 조정에서 학문에 대하여 논의한 내용을 기록한 글이다.

이 책은 조선 후기의 사회경제사를 연구하는 데 도움이 되는 자료이다.