영재집 ()

『영재집』은 조선 후기 유득공의 시문집이다. 본집은 15권 4책의 필사본이며, 서발(序跋), 목록(目錄)은 없다. 국립중앙도서관, 일본대판부립중지도도서관(日本大阪府立中之島圖書館), 미국 하버드대학 옌칭도서관(Harvard-Yenching Library) 등에 소장되어 있다. 본집 외에 이본으로 「후운록(後雲錄)」과 「영재서종(泠齋書種)」이 있다.

본집은 15권 4책의 필사본이며, 서발(序跋), 목록(目錄)은 없다. 국립중앙도서관, 일본대판부립중지도도서관(日本大阪府立中之島圖書館), 미국 하버드대학 옌칭도서관(Harvard-Yenching Library) 등에 소장되어 있다.

본집 외에 이본으로 「후운록(後雲錄)」과 「영재서종(泠齋書種)」이 있다. 「후운록」은 규장각 소장으로, 병세집(並世集) 2권, 금대억어(金臺臆語), 영재집(泠齋集), 연대록(燕臺錄) 합 2책(冊)으로 이루어져 있다. 『병세집(幷世集)』은 1796년에 편차된 책으로, 저자가 연행했을 때 중국 문인들이 우리 사신들에게 지어 준 시를 모은 것이고, 금대억어는 연행할 때의 단상들을 기록한 것이다. 영재집은 자신의 시문을 모은 것으로, 본서의 저본인 「영재집」에 비하여 소략한 것으로 보아 선별한 것으로 보인다. 연대록은 연대재유록(燕臺再遊錄)으로, 1801년의 연행 과정을 기록한 것이다. 「영재서종」은 국립중앙도서관장본으로 4책이며, 제1책의 12권은 병세집(並世集), 제2책의 34권은 가락국(駕洛國), 화랑(花郞), 만주어(滿洲語) 등 국내외 문물에 대해 고증과 해설을 한 고운당필기(古芸堂筆記)이다. 제3책은 연대재유록(燕臺再遊錄)이고, 별권 1책으로 발해고(渤海考)가 실려 있다.

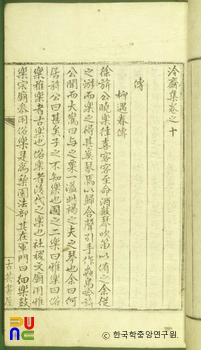

권수(卷首)에 영재집평(泠齋集評) 11조(條)가 있는데, 청(淸)의 문인들인 이조원(李調元), 반정균(潘庭筠), 축덕린(祝德麟), 기윤(紀昀), 장옥기(張玉麒)가 저자의 시를 평한 것이다. 이후 권1∼5에 시 914수, 권6에 묘지 1편, 행장(行狀) 1편, 묘지명 1편, 권7에 서(序) 12편, 권8에 제(題) · 발(跋) 6편, 권9에 기(記) 2편, 권10에 전(傳) 1편, 권11에 책(策) 3편, 권12에 송(頌) · 명(銘) 3편, 권13에 상량문(上樑文) 2편, 조(詔) 1편, 권14에 부(賦) 6편, 권15에 잡저 2편, 서(序) 1편, 책(策) 1편 등이 수록되어 있다.

이 문집은 전체적으로 미정리 원고 상태로 편집을 위해 여기저기 부전(附箋)이 붙어 있다. 시도 저자가 중국에 다녀오며 지은 것이 여기저기 산재해 있다. 저자의 시명(詩名)은 일찍부터 중국에 알려져 있었으며, 시 가운데는 중국의 이조원(李調元) · 반정균(潘庭筠)과 화답한 시도 있다.

「이십일도회고시(二十一都懷古詩)」 43수는 가장 역작이라는 평을 받고 있다. 「해자낭(亥子囊)」은 옛 궁중 풍속인 해낭 · 자낭에 대해 지은 시로, 정월 첫 돼지날[亥日]과 쥐날[子日] 저녁에 내시들이 횃불을 들고 “멧돼지 태우자.”, “쥐를 태우자.”하며 곡식에 해가 될 짐승들을 쫓은 후 주머니에 곡식을 담아 임금에게 올리면 이 주머니를 재신(宰臣)들에게 나누어 주며 풍년을 기원한다는 내용이다.

그밖에 「열하기행(熱河紀行)」 43수와 연경 · 요동(遼東) 등을 지나면서 지은 기행시가 있다. 그리고 저자와 가깝게 지내던 친구와 스승들과의 연구시(聯句詩)에서 당시의 문학을 한눈에 조감할 수 있다.

서(序)의 「발해고서(渤海考序)」에서는 우리나라의 모든 서책에 발해를 우리 땅으로 인정하지 않고 역사마저도 우리 역사에 편입하지 않음을 통박하면서 그 땅을 우리가 차지해야 하며 우리 역사에 발해 역사를 편입시킬 것을 주장하였다. 「일동시선서(日東詩選序)」는 원현천(元玄川)이 일본에 사신으로 갔다 오며 그들과 수작한 시 67수의 서문으로, 당시 일본에 가는 사행(使行)이 겪은 일을 적은 것이다.

그밖에 「춘성유기(春城游記)」는 저자가 박지원(朴趾源) · 이덕무(李德懋)와 함께 봄날 한양성을 주유하며 주고받은 해학을 적은 것이다. 「과폐책(科弊策)」은 과거의 종류, 과거 응시 과목, 시관(試官)과 거자(擧子)의 부정행위 등을 열거한 것으로 과거 연구에 상당히 귀중한 자료이다.