화산집 ()

1830년(순조 30) 정규한(鄭奎漢)의 아들 정수린(鄭秀麟)이 편집 · 간행하였다. 권두에 1830년에 쓴 송흠대(宋欽大)의 서문, 권말에 1825년에 쓴 정재풍(鄭在豊)의 발문이 있다. 서문에 따르면 저자는 문장이 넉넉했으면서도 문장을 내세우지 않았고 학문이 정밀하고 독실했음에도 학문을 내세우지 않았다고 한다.

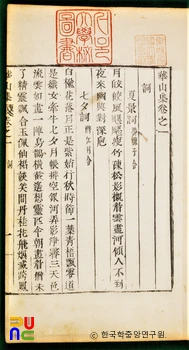

권1에는 사(詞) 7편, 부(賦) 2편, 시(詩) 29수가 수록되어 있다. 권2에는 시 141수, 권3에는 시 135수가 수록되어 있다. 권4에는 서(書) 14편, 권5에는 서 12편, 권6에는 서 16편이 수록되어 있다. 권7에는 소(疏) 4편, 서(序) 6편, 기(記) 9편, 발(跋) 1편이 수록되어 있다. 권8에는 잠(箴) 3편, 명(銘) 9편, 송(頌) 1편, 교문(敎文) 1편, 상량문(上樑文) 4편, 제문(祭文) 27편, 애사(哀辭) 1편, 제축(祭祝) 2편, 묘문(墓文) 2편이 수록되어 있다. 권9는 잡저(雜著)로 책문(策文) 2편, 전(傳) 2편, 훈서(訓書) 2편 등 12편이 수록되어 있다. 부록(附錄)으로 정규한에 대한 행장(行狀)과 묘지명(墓誌銘)이 수록되어 있다.

사 가운데 「신추재야경(新秋齋夜景)」은 보살만(菩薩蠻)에 가사를 넣은 것이다. 시에는 주희(朱熹)의 「무이구곡가(武夷九曲歌)」의 영향을 받은 작품인 「추유화양동(秋遊華陽洞)」 10수가 있다. 성리학 연구에 전념한 인물답게 철학적인 기풍이 강하다. 「관물(觀物)」로 제목을 붙인 작품이 자주 보이는 것도 이에 연유하며, 화산(華山)에서 은거하며 성리학을 연구하는 과정에서 성정(性情)을 노래한 시가 많다. 「팔음시(八音詩)」나 「십이진시(十二辰詩)」 등의 이체시(異體詩)도 들어 있다.

서(書)는 주로 경학에 관한 내용이 많다. 「우답용학문목(又答庸學問目)」 · 「우답론맹의의(又答論孟疑義)」 · 「우답의례문목(又答疑禮問目)」 등에서 저자의 경학관을 살필 수 있다. 박종열(朴宗悅) · 송환기(宋煥箕) · 정만석(鄭晩錫) · 정재면(鄭在勉) · 정재풍 · 정재응(鄭在應) 등에게 보낸 편지에서도 저자의 경학관을 엿볼 수 있는데, 특히 박종열(朴宗說)과의 편지에는 『주역(周易)』과 『중용(中庸)』에 대한 저자의 성리 철학적 견해가 방대하게 수록되어 있다.

서(序)는 족보서(族譜序)와 송서(送序)가 대부분이다. 기에는 도봉산을 유람하고 쓴 「유도봉산기(遊道峯山記)」와 누정이나 서원의 중수기(重修記) 등이 있다. 발은 1편으로 「제김광옥오덕잠후(題金光鈺五德箴後)」이다. 명은 「지명(紙銘)」 · 「필명(筆銘)」 · 「묵명(墨名)」 · 「연명(硯銘)」과 같은 문방사우에 관한 것이 주목된다.

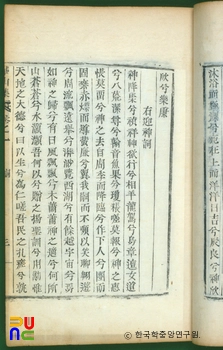

잡저에는 여러 문체의 글이 있다. 전으로는 「창백선생전(蒼栢先生傳)」 · 「효자임진명전(孝子任鎭命傳)」 등이 있다. 「향약절목(鄕約節目)」에는 향약의 4절목에 대한 해설 뒤에 향약의 세부 시행 규칙을 수록한 ‘입약범례(立約凡例)’, ‘벌목(罰目)’ 등이 수록되어 있다. 조선 후기 향약의 실상을 살피는 데 도움이 된다. 「전책」은 1790년(정조 14)에 지은 것으로, 당대인에게 널리 알려진 글이다.