월출산 무위사 ( )

무위사는 남북국시대 통일신라 때 전라남도 강진군에 창건된 것으로 전하는 사찰이다. 대한불교조계종 제22교구 본사인 대흥사(大興寺)의 말사로, 선각대사 형미(迥微, 864~917)가 주지로 있던 시기를 전후하여 창건 및 중창되었다. 조선 세종(世宗, 재위 1418~1450) 12년(1430)에 극락보전이 건립되었고, 목조아미타삼존불좌상(木造阿彌陀三尊佛坐像)과 함께 아미타여래삼존벽화(阿彌陀如來三尊壁畫), 백의관음도(白衣觀音圖) 등 극락보전에 29점의 벽화가 그려져 있다. 15세기 후반에 수륙사(水陸社)로 지정되었다.

대한불교조계종 제22교구 본사인 대흥사(大興寺)의 말사이다. 주1 4년인 1739년에 무위사 주지 극잠(克岑)이 간행한 『무위사사적기(無爲寺寺蹟記)』에 따르면 무위사는 신라 진평왕(眞平王, 재위 579632) 39년(617)에 원효(元曉)가 주2 관음사(觀音寺)라 하였고, 헌강왕(憲康王, 재위 875886) 1년(875) 도선(道詵)이 중건하여 갈옥사(葛屋寺)라고 개칭한 뒤, 많은 승려들이 주3 효공왕(孝恭王, 재위 897912) 9년(905)에 선각(禪覺)이 3창하고 모옥사(茅屋寺)라 하였고, 조선 명종(明宗, 재위 15451567)10년(1555)에는 태감(太甘)이 4창하면서 무위사라 하였다. 그러나 원효의 출생 연도가 617년이라는 점에서 위의 기록은 증거로 삼기가 어렵다.

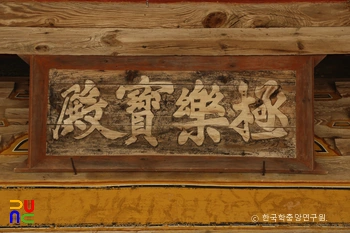

고려 정종(定宗, 재위 946949) 1년(946)에 무위사에 건립된 선각대사탑비(先覺大師塔碑)에 선각대사 형미(迥微, 864917)가 905년에 당나라에서 귀국한 후 무위갑사(無爲甲寺)에 머물렀다고 하므로 이 시기를 전후하여 창건 및 중창되었을 것이다. 조선 태종(太宗, 재위 14001418) 7년(1407)에는 천태종(天台宗) 자복사(資福寺) 중의 하나가 되었다. 주4는 본절이 23동, 암자가 35개로 모두 58동에 이르는 주5이었으나, 그 뒤 화재 등으로 규모가 크게 축소되었다. 당우는 극락보전(極樂寶殿) · 명부전(冥府殿)과 주6뿐이었으나 조선 숙종(肅宗, 재위 16741720) 4년(1678)에 극락보전 앞에 괘불대를 조성하였고, 조선 영조(英祖, 재위 1724~1776) 15년(1739)에는 해초(海超) · 극잠(克岑) 등이 전각을 보수하였다. 1975년 벽화보존각(壁畵保存閣)과 해탈문(解脫門) · 봉향각(奉香閣) · 천불전(千佛殿) · 미륵전(彌勒殿) 등을 중건하였으며, 1991년에 산신각을 짓고 1995년에 동쪽 주7를 증축하여 오늘에 이른다.

조선 세종(世宗, 재위 1418~1450) 12년(1430)에 극락보전이 건립되었고, 이 건물은 현재도 남아 있다. 극락보전은 1962년에 국보로 지정되었고, 봉안된 목조 아미타삼존불좌상(木造阿彌陀三尊佛坐像)은 보물로 지정되었다. 주8 뒤에는 국보로 지정된 아미타여래삼존벽화(阿彌陀如來三尊壁畫)와 보물로 지정된 백의관음도(白衣觀音圖)가 주9 앞뒷면에 그려져 있는데, 아미타여래삼존벽화의 좌우 하단 기록에 따라 이들 벽화는 1476년에 그려진 것으로 추정된다.

이 밖에도 극락보전에는 29점의 벽화가 그려졌고, 이들은 성보 박물관에서 전시, 보존하고 있다. 이 벽화들은 법당이 완성된 뒤에 찾아온 한 노거사(老居士)가 49일 동안 이 안을 들여다보지 말라고 당부한 뒤에 그렸다는 전설이 있다. 49일째 되는 날, 주지가 문에 구멍을 뚫고 들여다보니 파랑새 한 마리가 입에 붓을 물고 마지막으로 후불벽화 뒷면의 관음보살 눈동자를 그리고 있었는데, 새는 인기척을 느끼고 어디론가 날아가 버렸다고 한다. 지금도 후불벽화의 관음보살상에는 눈동자가 없다.

명부전에는 목조 지장삼존상과 시왕상 10구 등 목조각상이 봉안되어 있다. 이들은 조성 주10을 통해 1661년 조각승 회감(懷鑑)에 의해 조성되었다. 선각대사 탑비는 1969년 보물로 지정되었고, 그 옆에 1984년 전라남도 문화유산 자료로 지정된 무위사 삼층석탑은 석탑 형식을 취한 보기 드문 주11이다. 또한 미륵전 안에는 고려 말기의 것으로 추정되는 석불 입상이 있다.

15세기 후반, 극락보전의 신축과 개수 등 무위사의 중창을 즈음하여 수륙사(水陸社)로 지정되었다. 현재도 수륙재(水陸齋)를 매년 거행하며 전통을 이어가고 있다.