유예지 ()

저자 서유구(徐有榘, 17641845)는 조선 후기, 주1 · 주2로 자는 준평(準平)이고 호는 풍석(楓石)이다. 궁중 악보인 『대악전보(大樂前譜)』, 『대악후보(大樂後譜)』와 악서 『시악화성(恃惡화성)』 등을 편찬한 대제학(大提學) 서명응(徐命膺)의 손자로, 풍류의 상징인 거문고를 가까이하였으며, 「유예지(遊藝志)」의 주3를 통해 당시 민간 선비들이 향유하던 실내악(室內樂)을 정리하였는데, 그의 아들인 서우보(徐宇輔, 17951827)가 교열로 참여하였다.

「유예지」는 당대 최고의 백과사전적 주4인 『임원경제지』의 한 부분으로 16부문으로 나누어져 있어서 『임원16지(林園十六志)』로도 불린다. 현존 「유예지」는 총 6권 3책의 주5이며, 그중 음악을 다룬 것은 방중악보로 권6에 해당한다. 주요 사본으로는 크게 서울대학교 규장각한국학연구원 소장본, 고려대학교 도서관 소장본, 오사카 부립 나카노시마 도서관 소장본, 국립중앙도서관 소장본 등이 있다. 서울대학교 규장각한국학연구원 소장본의 경우 책의 크기는 26.4×18.8cm이다.

「유예지」 방중악보는 거문고 악보인 현금자보, 중국 고금 악보인 당금자보, 양금자보, 생황자보로 구성된다.

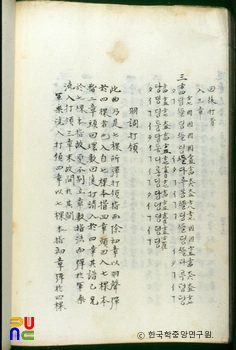

첫째, 현금자보는 악보 부호와 구음 해설, 거문고 도식 등에 이어 가곡, 영산회상, 보허사 등의 가락을 육보(肉譜)와 합자보(合字譜)를 함께 사용하여 기록했다. 현재는 연주되지 않는 중대엽 계열의 주9, 주10, 주11과 후정화(後庭花), 현행 가곡 삭대엽 중 우조와 계면조 초수대엽(초삭대엽), 이수대엽, 삼수대엽 계열의 주12, 주13, 주14, 주15, 주16, 주17, 현행 가곡 중 농, 낙, 편 계열의 주18, 우락(羽樂), 계락(界樂), 편수대엽(編數大葉), 현재는 연주되지 않는 대현 5괘를 주19으로 하는 삭대엽인 평우조(平羽調), 평계조(平界調)가 있다.

이어서 현행 영산회상 중 염불도드리와 관련이 있는 염불타령(念佛打領)과 육자염불(六字念佛), 타령 및 군악의 형성 과정을 보여 주는 주20, 주21, 우조타령(羽調打領), 주22, 삼현도드리와 관련이 있는 삼현 주23, 삼현 회입 이장두(三絃回入二章頭), 삼현 회입 사장말(三絃回入四章末), 그리고 현 영산회상 중 주24, 주25, 주26, 가락덜이에 해당하는 영산회상(靈山會上), 세영산(細靈山), 영산회상이층제지(靈山會上二層除指), 영산회상삼층제지(靈山會上三層除指), 그리고 보허사와 현행 밑도드리에 해당하는 대현환입(大絃還入)이 있다.

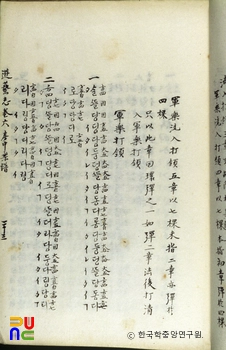

다음으로, 당금자보에는 중국 고금의 연주법, 노래 가사와 감자보(減字譜) 형태의 악보, 금의 그림과 세부 명칭 등을 수록했다.

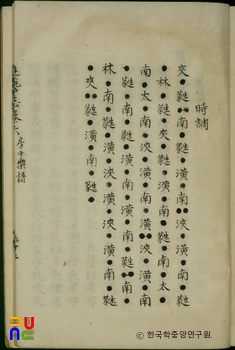

양금자보에서는 주27으로 높낮이를 표시하였는데, 조현법과 연주법에 대한 설명과 양금 그림, 그리고 현행 우조와 계면조 다스름에 해당하는 우조와 계면 조현(調絃), 현재 영산회상(靈山會上) 상령산부터, 중령산, 세영산, 가락덜이, 상현도드리, 하현도드리까지에 해당하는 대일편부터 대사편, 중일편부터 중사편, 소일편부터 소사편, 제편일편부터 제편사편, 환입일편부터 환입사편, 하현환입일편부터 하현환입사편, 그리고 가곡 초수대엽에 해당하는 대엽, 그리고 시조를 실었다.

생황자보에는 생황의 주28과 현행 가곡 계면 초수대엽에 해당하는 계면대엽(界面大葉), 그리고 농과 낙 계열의 농락(弄樂)과 낙시조(樂時調)를 실었는데, 생황의 관을 숫자로 표시하고 점으로 음의 길이를 표시하였다.

「유예지」 방중악보는 19세기 초 선비들의 음악 문화와 영산회상과 가곡의 형성과 변화 과정을 보여 준다.