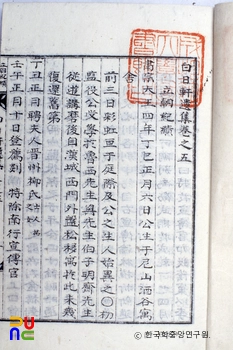

백일헌유집 ()

백일헌(白日軒) 이삼(李森, 1677∼1735)의 자는 원백(遠伯), 본관은 함평(咸平)이다. 시조 이언(李彦, 949~975)은 고려 태조 때 신무위대장군(神武衛大將軍)을 지낸 무반 가문이었고, 11세 함성군(咸城君) 이종생(李從生, 1423~1495)이 이시애의 난을 토벌하면서 크게 주목 받기 시작한다. 이삼의 고조인 이린(李璘)부터는 무반가의 전통보다는 문반으로서의 성향이 나타나기 시작했다. 이삼의 증조인 이응성(李應星, 1543~1609)은 문천 군수(文川郡守)로 우찬성에 증직되었고 조부 이회(李瀤, 1584~1653)는 칠곡 부사(漆谷府使)로 호조 판서에 증직되었다.

아버지 이사길(李師吉, 1639∼1703)은 충청도 노성현 하도면 주곡리(酒谷里)로 이사하였는데, 이는 아마 처향을 따라 입향하였을 것이라고 추정할 수 있다. 그의 처조부인 양방(楊昉, 1577~1662)은 팔송(八松) 윤황(尹煌)과 후촌(後村) 윤전(尹烇)의 오랜 지우였다. 뿐만 아니라 이삼의 외조부 전일성(田一成)과 부친 이사길은 윤선거(尹宣擧)에게서 수학하였으며 이삼 또한 12세에 명재(明齋) 윤증(尹拯)에게서 수학하였다.

이삼은 21세에 유우(柳祐)의 딸과 혼인하고, 25세에 병조 판서 김구(金構), 서파(西坡) 오도일(吳道一)과 명곡(明谷) 최석정(崔錫鼎)의 추천을 받았고, 1703년(肅宗29) 26세에 별시에 장원급제하며 선전관으로 출사한다. 그는 소론이란 당색으로 경종 재위 기간 김일경, 목호룡 사건에 연루되기도 했지만, 영조 초기 이인좌의 난 때 궁성을 호위한 공으로 양무공신(揚武功臣)에 녹훈되고 함은군(咸恩君)에 봉해졌다. 1734년(영조 10) 가을에는 공신들이 모여 영화당에서 잔치할 때 왕이 어제시와 함께 은잔을 하사하였다. 특히 이 때 영조에게서 ‘충관백일(忠貫白日)’이라는 편호(扁號)를 하사받는 영광도 누린다. 이삼은 이듬해 1735년(영조 11) 정월 10일에 향년 59세로 별세한다.

본 문집은 8권 4책으로 권13은 저자의 시문이, 권48은 부록이 실려 있다.

권두에는 정인보의 서문이 실려 있는데 당의(黨議)가 분분하여 고인의 진면모를 살피지 못함을 유감으로 표하고 있다.

권1~2에는 소(疏) 59편이 실려 있다. 1721년 포도대장에 제수되었으나 임동(任洞)의 논계를 받고 이를 사직하는 상소를 비롯하여, 저자가 사망하기 직전인 1735년 1월 병으로 인해 공조 판서를 사임할 때까지의 소가 실려 있다. 대부분 사직소가 많고, 변무소(卞誣疏)로는 1724년(영조 즉위) 이봉익(李鳳翼)의 투소(投疏)를 받고 이를 변무하는 「사소명변무소(辭召命卞誣疏)」와 조관빈(趙觀彬) 등에 의해 이인좌(李麟佐)의 일당이라는 공격을 받고 이를 해명하는 「변피무소(卞被誣疏)」가 실려 있다. 또 1734년에 올린 「인혐사직소(引嫌辭職疏)」는 남덕하(南德夏)의 무함으로 인해 올렸는데, 이로 인해 영조로부터 ‘백일(白日)’이라는 편호를 받게 되었다. 상소의 대부분이 뒤에 답변이 달려 있고 올린 날짜까지 자세한 주가 달려 있어 가장(家藏) 소장류(疏章類)를 바탕으로 정리한 것인 듯하다.

권3에는 계(啓) 33편, 헌의(獻議) 1편, 전문(箋文) 2편, 시(詩) 34제, 서(書) 14편, 기(記) 1편, 발(跋) 1편, 제문(祭文) 3편, 묘표(墓表) 2편이 실려 있다. 계문은 1724년 한성부 우윤 때 올린 「청십오읍미포비납수령논죄계(請十五邑米布未納守令論罪啓)」를 제외하고는 모두 1727년과 1728년 훈련대장 재임 시에 올린 것으로, 「청훈련도감군수보용계(請訓鍊都監軍需補用啓)」나 「청훈련도감각항품처계(請訓鍊都監各項稟處啓)」에서는 조세(租稅) 등 실무적인 내용을 담고 있다. 헌의인 「인양역변통헌의(因良役變通獻議)」는 각 군현의 정원 외 교원생에 대해 군역을 정하지 말고 대신 포(布)를 부과할 것을 제의하는 내용이다. 전문은 1728년 무신란 평정에 따른 녹훈(錄勳)이 있자 여러 공신들과 함께 올린 「사반축권전(謝頒軸券箋)」과 1734년 맹부(盟府)에 하사한 은배(銀盃)를 감사하는 뜻에서 올린 전문이다.

시는 12세 윤증의 문하에 있을 때 학도들과 산사에 모여 지었다고 하는 「산사즉경(山寺卽景)」을 비롯하여 1730년에 지은 「감은곡(感恩曲)」 등 30여 수의 시가 저작 시기에 따라 배열되어 있다. 저자의 시편을 30여 수밖에 수습하지 못한 것은 갑오년 난리에 모두 유실되었기 때문이라고 한다. 대체로 1725년 이전의 시가 많고, 곤양(昆陽) 유배 시의 시가 약간 있다.

편지 또한 주로 서형(庶兄)과 아들 및 조카 등 주로 가족 간에 왕복한 것으로 한정되는데, 이에 대한 편집자의 주석이 본문에 실려 있다. 대체로 17251726년과 17321733년에 보낸 것들이고, 편지의 내용은 유배 기간 중 어머니의 안부를 묻는 것, 모친상 중에 울적한 마음을 표현한 것, 집안의 소소한 일을 지시하는 것 등이다. 이 외는 선조나 일가에 대한 글로 선조인 함천군(咸川君) 이량(李良)의 공적을 쓴 「방왜축제비기(防倭築堤碑記)」, 아버지 때부터 집안에 간직해 오던 윤선거의 필적에 대한 발(跋), 망실(亡室) 진주 류씨(晉州柳氏)와 장인 장한상(張漢相)에 대한 제문, 그리고 모친 민씨에 대한 묘표와 외조부 전일성의 묘표가 실려 있다.

권4는 부록으로 이덕수(李德壽)가 찬한 행장, 조현명(趙顯命)이 찬한 시장(諡狀), 윤동수(尹東洙)가 찬한 묘지명을 비롯하여 묘표, 화상첩기(畫像帖記), 영조와 고종이 내린 사제문(賜祭文) 3편, 박문수 등이 지은 제문(祭文) 8편, 심수현 등이 지은 만사(輓詞) 32편, 그리고 교서(敎書) 4편과 어제시(御製詩) 3편이 실려 있다.

권5~8은 연보인 입조기적(立朝紀績)이다. 이는 집안에 전해 오던 입조실기(立朝實記)와 감정국난록(勘定國難錄)의 내용을 참고하여 작성한 듯하다. 권5에는 1677년 출생에서부터 49세가 되던 1725년 5월 심정옥(沈廷玉)의 무소(誣招)를 당하여 수금되기까지의 기록이, 권6에는 역시 1725년 7월부터 1727년 유배에서 풀려나 형조 참판에 제수될 때까지의 기록이, 권7에는 1728년 1월부터 1729년 8월까지의 기록이 실려 있는데, 1728년 이인좌의 난을 평정할 때의 여러 사실들을 담고 있다. 권8에는 1730년 정월부터 저자의 몰년까지의 기사 및 그 이후에 사제(賜祭)나 훈신(勳臣) 후손에 대한 처분, 또는 사묘(祀廟)에 관한 내용이 실려 있다.

『백일헌유집(白日軒遺集)』은 비록 시는 산실된 내용이 많지만 몇 되지 않는 무관의 문집으로 가치가 있으며, 주로 그의 상소문을 통해 숙종 때부터 영조 초기까지 소론의 동향 및 이삼의 정치적 활동에 대해 살필 수 있는 자료이다.