천불산 운주사 ( )

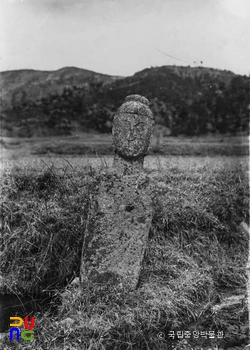

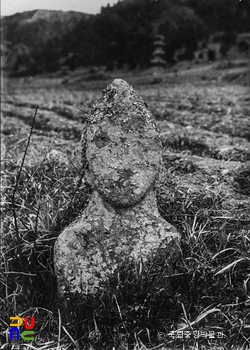

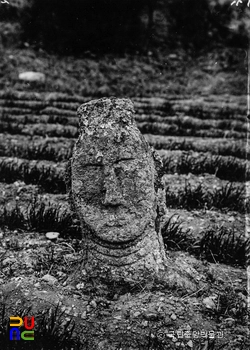

전라남도 화순군 도암면 천불산(千佛山, 혹은 靈龜山)에 있는 남북국시대 통일신라의 승려 도선이 창건한 것으로 전하는 사찰이다. 대한불교조계종 제21교구 본사인 송광사(松廣寺)의 말사로, 도선(道詵)이 천불천탑(千佛千塔)과 함께 사찰을 창건하였다는 설이 가장 널리 알려져 있다. 현재 석탑 21기, 석불 80기, 그 밖에 불재 및 탑재 관련 유물이 남아 있다. 구층석탑과 석조불감(石造佛龕), 원형다층석탑(圓形多層石塔)이 보물로 지정되었고, 와형석조여래불(臥形石造如來佛)을 비롯하여 총 11점이 전라남도 유형문화유산으로 지정되었다.

대한불교조계종 제21교구 본사인 송광사(松廣寺)의 말사이다. 도선(道詵)이 창건하였다는 설과 승려인 운주(雲住)가 세웠다는 설, 마고(麻姑) 할미가 세웠다는 설이 전하여지고 있다. 이 중 도선창건설이 가장 널리 알려져 있다.

영암 출신인 도선이 우리나라의 지형을 배로 보고, 주1에 해당하는 호남 땅이 영남보다 산이 적어 배가 한쪽으로 기울 것을 염려한 나머지 이곳에 천불천탑(千佛千塔)을 하루낮 하룻밤 사이에 주4으로 조성하여 놓았다고 한다. 이 전설을 뒷받침이나 하듯이 절에서 멀지 않은 주5에는 돛대봉이 있다. 돛대봉에 돛을 달고 절에서 노를 젓는 형세라 한다. 또 절을 지을 때 신들이 회의를 열었다는 중장(衆場)터(일설에는 승려들이 장터를 이룰 만큼 많았다고 하여 붙여진 이름이라고도 함)가 멀지 않고, 신들이 해를 묶어놓고 작업하였다는 일봉암(日封巖)도 가까이에 솟아 있다.

운주사(運舟寺)라고도 하는데, 이는 풍수상 움직이는 배 모양의 땅이라는 데서 비롯되었다. 임진왜란으로 법당을 비롯한 석불과 석탑이 크게 훼손되어 주6로 남아 있었으나 18세기에 자우(自優)가 불상과 불탑을 수리하고 약사전을 중건하였다. 각안(覺岸)이 지은 「능주운주동(綾州雲住洞)」을 통하여 당시에는 약사사(藥師寺)라고 불렀음을 알 수 있다. 1921년에 간행한 『도암면지』를 보면 1918년에 박윤동(朴潤東), 김여수(金汝水) 등 16명이 주7 주8이 나와 있다. 1980년대 발굴조사에서 고려시대로 주9 된 운주사명(雲住寺銘) 문자기와와 함께 10세기 후반에 만들어진 것으로 보이는 해무리굽 청자 조각이 발견되었다.

현재 대웅전과 지장전 · 법성료 · 범종각 등이 있고, 1942년까지는 석불 213좌와 석탑 30기가 있었다고 하나 현재에는 석탑 21기, 석불 80기, 그 밖에 불재 및 탑재 관련 유물이 남아 있다. 1985년에 절 주변 일원이 사적으로 지정되었다.

국가유산으로는 구층석탑(九層石塔)과 석조 불감(石造 佛龕), 원형 다층석탑(圓形 多層石塔)이 보물로 지정되었고, 와형 석조 여래불(臥形 石造 如來佛), 광배 석불 좌상(光背 石佛 坐像), 마애여래 좌상(磨崖如來 坐像), 칠층석탑(七層石塔), 쌍교차문 칠층석탑(雙交叉紋 七層石塔), 석조 불감 앞 칠층석탑(石造 佛龕 앞 七層石塔), 거북바위 교차문 칠층석탑(거북바위 交叉紋 七層石塔), 대웅전 앞 다층석탑(大雄殿 앞 多層石塔), 칠성바위 앞 칠층석탑(七星바위 앞 七層石塔), 발형 다층석탑(鉢形 多層石塔), 거북바위 오층석탑(거북바위 五層石塔), 수직문칠층석탑(垂直紋七層石塔)이 전라남도 유형문화유산으로 지정되었다.

이 중 와형 석조 여래불은 길이 12m, 너비 10m의 바위에 조각하였는데 남녀가 나란히 누워 있는 모습이다. 천불천탑을 하룻밤 사이에 다 세우려 하였으나, 미처 세우지 못해서 누워 있다고 전한다. 현존하는 이 절의 석탑과 석불은 동일한 조각수법을 보이고 있는데, 1656년에 간행된 『동국여지지(東國輿地志)』에는 고려 승려 혜명(惠明)이 수천명과 더불어 조성하였다고 기록되어 있다. 혜명은 고려 광종(光宗, 재위 949~975) 때 은진 관촉사(灌燭寺)의 석불을 조성한 것으로 알려진 혜명과 동일인으로 보고 있다.