속악원보 ()

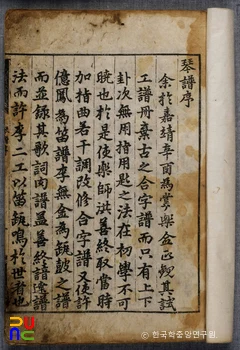

『속악원보』는 조선 정조 이후에, 궁중 음악을 관장하는 기관인 장악원에서 편찬한 7권 5책의 관찬 악보이다. 이 악보는 인(仁)·의(儀)·예(禮)·지(智)·신(信) 편으로 이루어져 있으며, 『대악후보』와 현행의 한국 전통 음악을 연결해주는 역할을 하고, 음악의 다양한 변화를 보여 주는 중요한 문헌 자료로 평가된다. 특히 이 악보는 종묘제례악의 변화된 모습을 처음으로 보여주며, 1음 1박으로 변화한 모든 궁중음악의 변화의 근거를 제시해 주는 중요한 악보이지만, 이러한 변화가 자연스러운 변화인지 의도적인 변화인지에 대한 논란이 있다.

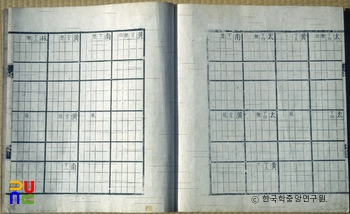

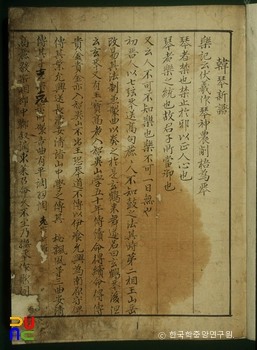

『속악원보』는 세로 35.0㎝, 가로 39.9㎝, 7권 5책으로 되어 있다.

『속악원보』의 7권 5책의 구성과 내용은 다음과 같다.

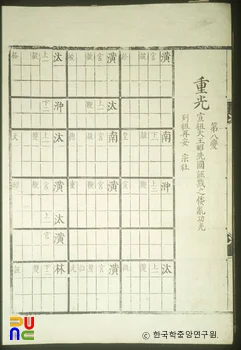

① 권1 인편 종묘(宗廟)와 주3의 제례악인 「보태평(保太平)」 · 「정대업(定大業)」이 실려 있다. 「보태평(保太平)」은 「영신 희문(迎神熙文)」 · 「전폐 희문(尊幣熙文)」 · 「진찬 풍안지악(進饌 豊安之樂)」 · 「초헌 희문(初獻 熙文)」 · 「기명(基命)」 · 「귀인(歸仁)」 · 「형가(亨嘉)」 · 「집녕(輯寧)」 · 「융화(隆化)」 · 「현미(顯美)」 · 「용광정명(龍光貞明)」 · 「중광(重光)」 · 「대유(大猷)」 · 「역성(繹成)」으로 구성되고, 「정대업(定大業)」은 「아헌 소무(亞獻 昭武)」 · 「독경(篤慶)」 · 「탁정(濯征)」 · 「선위(宣威)」 · 「신정(神定)」 · 「분웅(奮雄)」 · 「순응(順應)」 · 「총유(寵綏)」 · 「정세(靖世)」 · 「혁정(赫整)」 · 「영관(永觀)」 · 「철변두 옹안지악(徹籩豆 雍安之樂)」 · 「송신 흥안지악(送神 興安之樂)」으로 구성된다.

② 권2 의편 주4인 「무안왕묘제악(武安王廟祭樂)」이 실려 있다. 「무안왕묘제악(武安王廟祭樂)」은 「영신 왕재곡(迎神 王在曲)」 · 「전폐 힐향곡(奠幣 肹蠁曲)」 · 「철변두 석하곡(撤籩豆 錫蝦曲)」 · 「송신(送神)」으로 구성된다.

③ 권3 의편

경모궁(景慕宮) 제례악인 「계희운(啓熙運)」 · 「보융은(報隆恩)」이 실려 있다. 「계희운(啓熙運)」은 〈영신 어휴곡(迎神 於休曲)〉 · 〈전폐 제명곡(奠幣 齊明曲)〉 · 〈진찬 혁우곡(進饌 赫佑曲)〉 · 〈초헌 제권곡(初獻 帝眷曲)〉 · 〈진색곡(震索曲)〉 · 〈유길곡(維吉曲)〉으로 구성되고, 「보융은(報隆恩)」은 〈아헌 독경곡(亞獻 篤慶曲)〉 · 〈휴운곡(休運曲)〉 · 〈휘유곡(徽柔曲)〉 · 〈철변두 유분곡(徹籩豆 有芬曲)〉 · 〈송신 아례곡(送神 我禮曲)〉으로 구성된다.

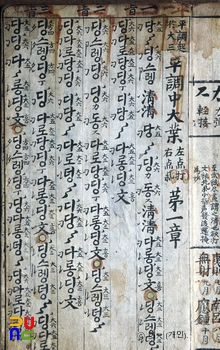

④ 권4 예편 : 「여민락만(與民樂慢)」 · 「낙양춘(洛陽春)」이 실려 있다.

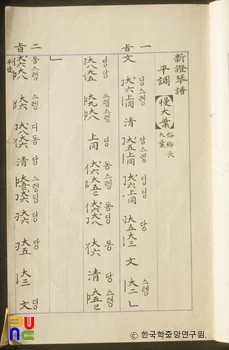

⑤ 권5 지편 : 「여민락 관보(管譜)」 · 「 보허자」와 「영산회상(靈山會相)」 · 「여민락 현보(絃譜)」 · 「보허자」가 실려 있다.

⑥ 권6 신편 : 주5 · 가야금 · 주6의 연주법인 각현격도지법(各絃擊挑之法)이 표기된 종묘제례악과 경모보궁제례악, 「낙양춘(洛陽春)」과 「만(慢) 제1·2·3·4·5장」이 실려 있다. 종묘제례악은 「희문」 · 「기명」 · 「귀인」 · 「형가」 · 「집녕」 · 「융화」 · 「현미」 · 「용광정명」 · 「대유」 · 「역성」 · 「진찬」 · 「소무」 · 「독경」 · 「탁정」 · 「선위」 · 「신정」 · 「분웅」 · 「순응」 · 「총유」 · 「정세」 · 「혁정」 · 「영관」으로 구성된다. 경모궁제례악은 「어휴곡」 · 「진색곡」 · 「유길곡」 · 「혁우곡」 · 「독경곡」 · 「휴운곡」 · 「휘유곡」만으로 구성된다.

⑦ 권7 신편 : 방향보로 된 여민락 「영(令)」과 「방향 보허자」가 실려 있다.

이 중 권1부터 권4까지 및 권6은 1행에 3·2·3·3·2·3의 6대강 16정간보 형식으로 음의 주7를 표기하고, 권3의 경모궁 제례악의 일부와 권5는 1행에 4·2·4·4·2·4의 6대강 20정간보 형식으로 음의 시가를 표기하고, 율자보와 오음약보로 음의 높낮이를 표시한다. 권7은 방향보로 1행 9칸에 율자보를 사용하여 음의 높낮이를 나타낸다.

『속악원보』는 『대악후보』와 현행 한국 전통 음악을 연결하며 음악의 다양한 변모 양상을 보여주어 중요한 문헌 자료로 평가되고 있다. 이 악보는 정조 즉위년인 1776년에 제정된 경모궁 제례악부터 정조 5년(1781)부터 논의되기 시작하여 정조 10년(1786)에 처음 연주된 무안왕묘제악까지, 정조 시대 음악 정책의 일환으로 새롭게 제작된 음악이 수록되어 있어 특히 주목되었다. 또한 현재 종묘제례악에 편성되지 않는 거문고 · 가야금 · 비파 등의 악보도 존재하여 이러한 점 또한 주목받고 있다.

『속악원보』는 특유의 불규칙한 리듬을 18세기까지 간직하고 있던 종묘제례악의 변화된 모습을 처음 보여주며, 1음 1박으로 변한 궁중음악의 변화의 근거를 제시해 주는 중요한 악보로 주1. 그러나 이러한 변화가 자연스러운 변화인지 의도적인 변화인지에 대한 논란이 있었다. 남상숙은 『속악원보』의 편찬은 우리 음악의 1음 1박화를 정당한 변화로 위장하여 우리 고유의 음악을 영원히 사라지게 하기 위한 작업이라고 주2. 이 주장에 따르면, 1음 1박의 음악으로 변한 모습을 보여주는 『속악원보』 신편의 악보는 음의 길이가 표시되지 않은 선율만 기록된 『악장요람』(1809년경)의 악보를 정간보에 그대로 옮겨 적은 것으로, 각 음이 가지는 길이가 균등하게 1박으로 고정된 것이라고 설명한다. 또한 그러한 작업의 철저한 위장을 위해 18세기 관찬악보 『대악후보』의 4·2·4 정간보를 사용하여 「영산회상」을 탄생시켰다고 주장하였다.

『속악원보』 이전의 모든 정간보가 3·2·3 구조를 갖는 반면에, 『속악원보』의 지편은 모두 4·2·4 정간보를 사용하기 때문이다. 18세기까지 궁중음악이 향악의 고유한 리듬을 유지하다가 『속악원보』에 와서 1음 1박으로 변화한 원인에 대해서는 명확한 결론이 나지 않아 논란이 계속되고 있다.