실록 ()

실록은 믿을 수 있는 기록이라는 뜻의 주15와 동의어였다. 이후 중국에서 『양황제실록(梁皇帝實錄)』이란 명칭이 등장하였고, 당나라 때부터 실록이 당대사(當代史)로 편찬되었다. 실록은 관료제가 발달하면서 문서 행정이 이루어지고 그 기록을 정리할 필요에서 산출되었다. 국가 행정은 인구와 세금의 파악을 위한 기록이나 행정의 기록을 남기게 마련이었는데, 그 분량이 많아진 것이었다. 당 태종(唐太宗)이 처음 『고조실록(高祖實錄)』을 편찬한 뒤, 황제의 연호 단위로도 편찬되다가 차츰 재위 기간을 단위로 편찬되기 시작하였다. 세습 사관이 아니라 관청에 소속된 사관이 편찬하는 것도 이전과 달라진 제도였다.

실록이나 사관이란 말이 사료에 나오는 것으로 미루어 통일신라 때에도 실록이 편찬된 것으로 보인다. 고려시대에는 사관(史館)에서 감수국사(監修國史) · 수국사(修國史) · 동수국사(同修國史) · 수찬관(修撰官) 등 겸직 사관과 함께 직사관(直史館)이 있어 주1을 기록하였다. 현종 때 거란의 침입으로 개경이 불타면서 많은 역사 기록이 소실되었기 때문에 이를 복구하는 작업이 1013년(현종 4)부터 시작된 듯하다. 이 때 감수국사에 최항(崔沆), 수국사에 김심언(金審言), 수찬관에는 주저(周佇) · 윤징고(尹徵古) · 황주량(黃周亮) · 최충(崔沖)이 임명되었다. 태조에서 목종까지 7대(代) 실록이 1034년(덕종 3)에 편찬되었다.

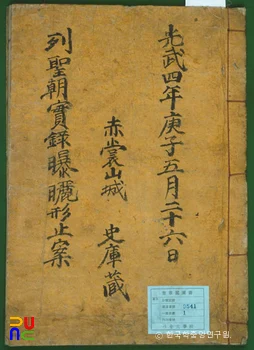

고려에서는 대대로 실록이 편찬되었다. 고종 때 편찬된 『명종실록』은 분년병필(分年秉筆: 연도를 나누어서 집필함)의 방법으로 작업량을 나누어 담당했고, 또 이때에 이르러 처음으로 실록을 보관하는 사고(史庫)를 지방에도 설치해 주16가 최초의 외사고(外史庫)가 되었다. 충렬왕 때의 기록에는 태조에서 고종까지의 실록이 모두 185책이었다고 한다. 고려 후기에도 실록은 계속 편찬되었으나 공민왕 · 우왕 · 창왕 · 공양왕 등의 4대 실록은 주17과 왜구의 침입 등으로 편찬하지 못하다가 조선 태조 때에 이르러서야 완성되었다. 고려시대의 실록들은 『고려사』 · 『고려사절요』를 편찬할 때 충주 개천사(開天寺)에서 도성으로 옮겼으나, 그 뒤 행방을 알 수 없다.

조선시대에도 고려시대의 예에 따라서 왕이 즉위하면 앞선 왕의 실록을 편찬하였다. 시정을 기록하는 관청인 춘추관(春秋館)에 별도로 실록청 혹은 일기청(日記廳)을 열고 총재관(總裁官) · 도청당상(都廳堂上) · 도청낭청(都廳郎廳) · 각방당상(各房堂上) · 각방낭청 등을 임명하였다.

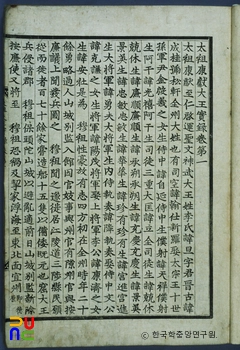

실록의 편찬 작업은 사초(史草)라 부르는 사관(史官)들의 기록이 가장 기본 자료였고, 여기에 여러 관청의 기록물을 참고하였다. 사초는 춘추관에서 매일 기록한 시정기(時政記)와 춘추관 소속의 관리들이 개인적으로 기록한 문서를 스스로 보관했다가 실록 편찬의 시기에 납일 기일 안에 제출했다. 모든 자료들을 모아 일차로 작성된 원고를 주2라고 하며, 이를 주3하여 두 번째 원고인 주4를 만들었다. 인쇄할 분판(粉板)을 만드는 과정에서 주5를 만들어 교정을 보았고, 이를 토대로 간행하였던 것으로 보인다.

실록 편찬이 끝나면 실록청의궤(實錄廳儀軌)를 작성하여 편찬 과정 전반에 대한 기록을 남겼다. 동시에 사초의 비밀을 보장하고 종이를 재생하는 주6이 주18 밖 주19에서 열렸다. 아울러 편찬에 참여한 신하들에게 상전(賞典)도 주어졌다. 실록은 주7의 일종이라고 할 수 있다. 당시 문서는 보존의 편의성을 위해 주8 하였는데, 실록도 그런 관례의 하나로 보인다. 다만 다른 등록류와 달리 권위있는 역사 기록으로 위상을 인정받은 셈이다.

조선 건국 직후에는 개경의 수창궁(壽昌宮)에 사고가 있었는데, 경복궁(景福宮)을 지어 한양으로 천도한 뒤에는 초기부터 충주(忠州)와 한양의 춘추관에 사고를 두었다. 이어 1439년(세종 21)에 경상도의 성주(星州), 전라도의 전주(全州)에 사고를 더 설치했다. 이렇게 해서 실록은 필사본 4부가 4사고에 보관되게 되었다. 성종 때에 이르러 실록 정본은 필사가 아닌 인쇄로 하기 시작했고, 이에 따라 한 부만 필사하여 보관하던 『세종실록』과 『문종실록』은 모두 활자로 출판하여 이 4사고에 1부씩 보관했다.

한양에 있는 춘추관뿐 아니라, 충주 · 전주 · 성주 모두 주9에 위치해 있었으므로 전란이나 화재 등 주20의 영향을 받기 쉬웠다. 결국 읍내에 있던 사고는 임진왜란 때 사고가 모두 소실되었고, 유일하게 전주 사고만 남았다. 이후 전주사고본을 토대로 복간(複刊)하여 춘추관과 지방 4사고에 실록을 보관하게 되었다.

봉안된 실록은 엄격한 보관 · 관리가 이루어져 왕이라 할지라도 볼 수 없었고, 꼭 보아야 할 때는 관리를 보내 고증에 필요한 부분만을 주10 볼 수 있을 뿐이었다. 사관(史官)은 만세(萬歲)의 공론이라고 하였듯이, 실록의 공개는 왕조 이후의 일이었다. 결국 비밀리에 보관된 실록이 공개되는 것은 다음 왕조일 수밖에 없기 때문이었다. ‘나라는 망할 수 있어도, 역사는 없을 수 없다’는 인식의 소산이었다. 행정의 필요로 등장한 실록은 비밀 보존과 역사 인식이 결합하여 정치와 사회의 정화(淨化) 작용을 하였다.

조선시대에 있어 실록 편찬은 1410년(태종 10)에 시작되었다. 태조가 죽은 뒤 『태조실록』을 편찬한 것이다. 비밀 보장과 공정성을 위해 정종 시대의 실록인 『공정왕실록(恭靖王實錄)』과 『태종실록』도 모두 정종과 태종이 죽은 뒤인 1422년(세종4) 이후에 편찬되었다. 『태종실록』은 주자(朱子)의 주21 같은 강목체(綱目體)를 적용한 것으로 보이는데, 강목체는 당대사 편년체에 적용하기는 어려움이 있으므로 이후에는 크게 고려되지 않았다.

『세종실록』은 편년 기록의 뒤에 오례(五禮) · 악보(樂譜) · 주11 · 주12을 부록처럼 덧붙여, 『세조실록』에 악보가 덧붙여진 것과 함께 독특한 체재를 갖추었다. 이는 세종 대의 문물 제도 정비를 반영한 것으로 보인다.

조선 실록의 특징 중 하나는 주22이 들어있다는 점이다. 사론은 사관이 어떤 상황이나 사건에 대해 자신의 평가를 첨부하는 것인데, 명실록이나 청실록에는 사론이 없다. 사론은 사관 제도가 자리잡는 『성종실록』부터 급증하는바, 이는 사관의 독립성, 책임성을 보여 주는 증거로 보인다.

한편 명칭이 실록이 아닌 일기(日記)도 있다. 주23와 『연산군일기(燕山君日記)』, 『광해군일기(光海君日記)』 등이 그것이다. 이 임금들은 왕위에서 폐위되었기 때문에 그 시대를 낮추는 의미에서 실록청이란 명칭 대신 일기청(日記廳)을 열어 편찬하였다. 이 중 『노산군일기』는 숙종 때에 묘호(廟號)가 추존되었기 때문에 『단종실록』이라고 부른다. 이들 일기는 실록의 편찬 체재와 다르지 않다.

『선조실록』부터 4종의 실록이 수정(修正), 주13, 보궐정오(補闕正誤)의 이름으로 수정, 재편찬되었다. 정파의 입장이나 사적 이해에 따라 사실을 왜곡한 역사 편찬이 이루어졌다는 이유였다. 『선조실록』에 대해 『선조수정실록』, 『현종실록』에 대해 『현종개수실록』, 『숙종실록』에 붙은 『숙종실록보궐정오』, 『경종실록』에 대해 『경종수정실록』이 편찬된 것이다. 이 중 『선조수정실록』처럼 『선조실록』의 폄훼나 누락을 바로잡은 경우도 있고, 사실 보완에 그치거나 내용에서 큰 차이가 없는 경우도 있는데, 이런 점은 거의 연구가 되어 있지 않다.

조선시대의 실록 중 『고종실록』과 『순종실록』은 일제 강점기인 1930년대에 일본인들이 주축이 되어 편찬했으므로 사료 비판이 요구된다. 또한 1894년 조정(朝廷)이 정부(政府)로 바뀐 뒤 사관 제도 역시 변하였으므로, 이전과 같은 실록 개념으로 이해할 수 있을지 의문이다.

남북한에서 실록이 번역된 뒤에, 서울 시스템에서 실록의 원문과 번역문을 전산화하였다. 이 성과가 CD, 웹사이트로 확장, 공개됨으로써 시대사 연구에 획기적인 전기가 마련되었다. 또 인류 공동의 문화유산임을 인정받아 1997년 유네스코(UNESCO) 세계 기록 주14으로 등재되었다. 아울러 번역된 지 50년이 넘었으므로 그간 학계의 연구 성과를 반영하여 21세기 언어로 재번역이 추진 중이다. 이런 연구와 성과에 힘입어 조선 실록은 ‘실록학’의 차원에서 조명되고 있다.