가전체 소설 ( )

가전체 소설은 사물이나 동물을 의인화한 주인공의 행적을 통해서 사람들에게 지난 잘못을 거울로 삼아 다시는 잘못을 되풀이하지 않도록 경계하는 것이 목적이며, 매우 풍자적인 문학 형식이다. 주인공이 의인화된 사물이기 때문에 그 가계(家系)와 행적을 사실(史實)에 주2 위하여 많은 고사를 이끌어 쓴다는 특징이 있다.

논자에 따라서는 '의인 전기체(擬人傳記體)'라고도 하며 우화와 함께 의인 문학의 일부로 취급하기도 한다. 가전체 소설의 일반적 구성 형식은 '서두부(도입부) - 행적부(내용부, 전개부) - 평결부(논찬부, 종결부, 논평부)'의 3단 구성이다. 이를 세분화하여 ‘서두 – 선계 – 사적 – 종말 – 후계 – 평결’ 형식으로 나누기도 한다. 평결부는 주3의 형식과 마찬가지로, 사관의 말을 통하여 강한 주4을 드러내 보인다.

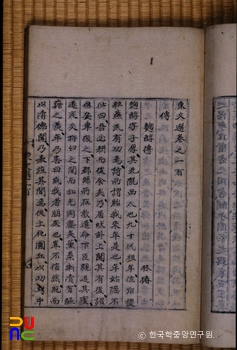

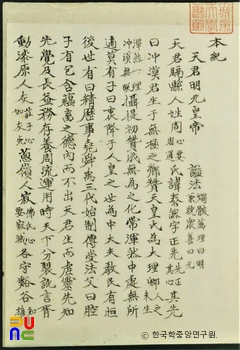

가전은 중국 주5의 『사기 열전(史記列傳)』이 그 뿌리라 할 수 있다. 중국 주6의 「모영전(毛穎傳)」이 가전체의 첫 작품으로 알려져 있다. 우리나라에서는 고려 중기 임춘(林椿)의 「국순전(麴醇傳)」 · 「공방전(孔方傳)」을 시작으로, 이가원(李家源)의 「화왕전」에 이르기까지 약 8세기에 걸쳐 총 84편의 가전체 소설이 창작되었다. 가전체 소설은 현재도 새로 발굴되고 있는데, 단국대학교 퇴계기념도서관 소장 「국생전(麴生傳)」, 이안중(李安中, 1752~1794)의 「안제본기(雁帝本紀)」, 김예연(金禮淵)의 국문본 「화왕본기(花王本記)」 등이 대표적이다. 한국 가전체 소설에서 가장 많이 등장하는 주인공은 ‘사물’로 문방사우를 의인화한 작품이 많으며, ‘인간’을 대상으로 삼은 경우에는 주로 ‘마음’을 의인화하였다.

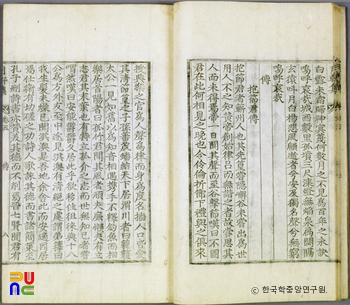

고려시대에는 불교가 성했으므로 불교 가전류도 지어졌다. 『동문선』에 실려 있는 「정시자전」 외에도 혜심(慧諶)의 「죽존자전(竹尊者傳)」과 「빙도자전(氷道者傳)」이 전하고 있다. 이들 중에서 혜심의 작품은 『고승전(高僧傳)』의 형식을 표방하고 있다.

조선시대에 들어와서도 정수강(丁壽崗)의 「포절군전(抱節君傳)」, 이덕무(李德懋)의 「관자허전(管子虛傳)」, 유본학(柳本學)의 「오원전(烏圓傳)」, 이이순(李頤淳)의 「화왕전(花王傳)」, 황현(黃玹)의 「황의공자전(黃衣公子傳)」, 현대 인물인 변영만(卞榮晩)의 「시새전(施賽傳)」 등 전통적인 가전의 모습을 갖춘 작품들이 한문학이 막을 내리는 시기까지 계속되었다.

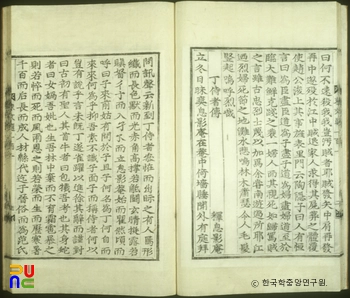

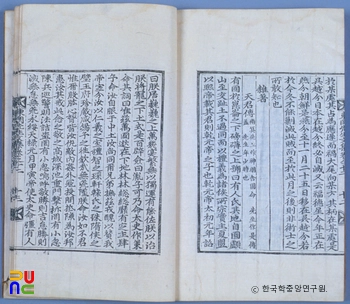

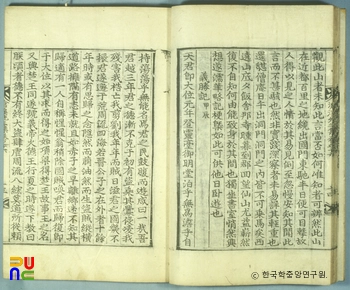

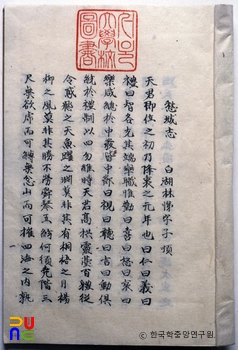

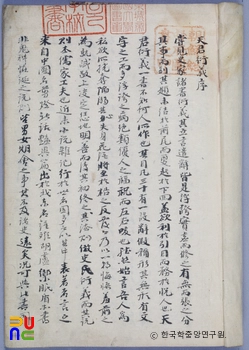

조선 시대 대표적 가전체 소설로는 마음을 '천군(天君)'으로 의인화한 천군소설(天君小說), 또는 심성 가전(心性假傳) 계통의 작품들이 있다. 천군소설계의 작품들은 전통적인 가전과 내용적, 형식적인 측면에서 차이가 있다. 천군소설은 심학(心學)의 영역인 주7의 문제를 다루고 있다. 형식상으로는 사전체(史傳體)의 전통적인 것 외에도, 기(記)ㆍ 실록ㆍ 편년체ㆍ 본기ㆍ연의[^8]계 장회 주9의 형식을 차용한 작품까지 나타난다. 사전체로는 김우옹(金宇顒)의 「천군전(天君傳)」과 이옥(李鈺)의 「남령전(南靈傳)」이 있다. 기체(記體)로는 임영(林泳)의 「의승기(義勝記)」가 있다. 실록체로는 유치구(柳致球)의 「천군실록(天君實錄)」이 있다. 본기체로는 임제(林悌)의 「수성지(愁城誌)」와 정기화(鄭琦和)의 「천군본기(天君本紀)」가 있다. 장회 소설체로는 정태제(鄭泰齊)의 「천군연의(天君演義)」가 알려져 있다.

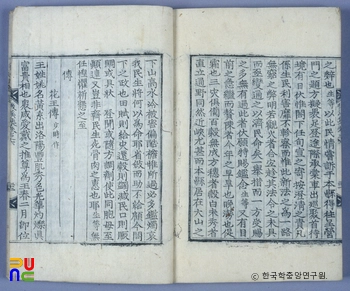

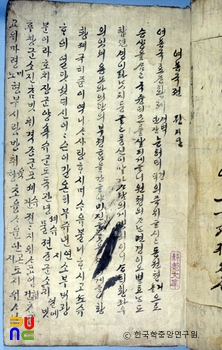

조선 후기로 갈수록 가전체 소설은 상식화된 일반적 지식을 나열하며, 대화체를 통한 인물 간 갈등의 고조를 조장하는 양상을 보인다. 남성중(南聖重)의 「화사(花史)」와 안정복(安鼎福)의 「여용국전(女容國傳)」 등도 가전체 소설이라 할 만한 작품들이다.

가전체 소설은 20세기 무렵까지 창작되었다. 대표적으로 나헌용(羅獻容, 1851~1925)의 「진현전(陳玄傳)」, 「저선생전(楮先生傳)」 등과 같이, 문방사우를 의인화한 작품이 있다.