밥

밥은 쌀·보리 등의 곡물을 솥에 안친 뒤 물을 부어 낟알이 풀어지지 않게 익힌 음식이다. 우리 음식 중 가장 기본이 되는 주식이다. 토기에 가열하거나 시루에 찌는 단계를 지나 지금처럼 밥을 짓는 단계에 이르렀다. 조선시대 『옹희잡지』 등의 문헌에서는 밥 짓기의 요령이 많이 언급되고 있다. 밥은 쌀이 기본이지만 보리 같은 다른 곡물을 넣고 밥을 하는 경우도 많다. 병약한 식구들을 위하여 굴밥·약밥 등을 개발하여 고유의 주식 문화를 정착시켰다. ‘밥이 보약’이라는 속담은 밥을 잘 먹어야 건강할 수 있다는 믿음을 보여준다.

우리 음식 중 가장 기본이 되는 주식이다. 곡물을 익히는 조리법은 여러가지가 있으나 그 중에서도 밥은 가장 일상적이고 보편적인 음식이라 할 수 있다. 우리나라 일상식의 특징은 주로 주식과 부식이 분리된 식사형식으로 반찬이 없으면 밥만 냉수에 말아 먹어도 되고, 간장이나 고추장으로 한 사발의 밥을 먹을 수도 있다. 이와 같이 밥을 부식보다 훨씬 중히 여기는 풍습은 지금까지도 변함없이 계속되는 식생활의 한 풍속이다.

밥은 한자어로 반(飯)이라 하고 어른에게는 진지, 왕이나 왕비 등 왕실의 어른에게는 수라, 제사에는 메 또는 젯메라 한다. 이를 먹는 표현도 수라는 ‘진어하신다.’, 진지는 ‘잡수신다.’, 밥은 ‘먹는다.’ 등 차이가 있었다. 이와 같이 먹는 대상에 따른 표현이 다양한 것은 가장 일상적이고 기본이 되는 것에서 삶을 가르치던 우리 조상들의 의식구조의 한 단면이라고 할 수 있다.

곡물을 익히는 데 있어서 처음에는 토기에 곡물과 물을 넣고 가열하는 방법을 취하였을 것이다. 그러나 당시의 토기는 오늘날처럼 단단하지 못하였기에 장시간 가열하면 토기의 흙냄새가 음식에 옮겨져서 맛이 나쁘게 된다. 따라서 시루가 생겨남에 따라서 곡물을 찌게 되었을 것으로 추측된다. 안악 고구려 고분벽화에도 음식을 시루에 찌고 있는 주방의 모습이 그려져 있다. 그뒤 철로 만든 솥이 보급됨에 따라 지금의 밥과 같은 조리법이 개발되게 되었다.

『삼국사기』 「고구려본기(高句麗本紀)」 대무신왕 4년조에는 정(鼎 : 솥)과 취(炊 : 밥을 지음.)의 두 자가 기록되어 있고, 신라고분에서도 쇠로 만든 가마솥이 많이 출토되고 있으므로, 이 때부터 곡물을 쪄서 먹는 단계에서 밥을 짓는 단계로 접어들었음을 알 수 있다. 특히, 우리나라 남부지방은 벼의 생산에 적합하고 또 디딜방아의 사용으로 주1가 높은 곡물을 생산할 수 있었을 뿐 아니라, 쇠의 명산지라서 가마솥을 쉽게 만들 수 있었기에 밥짓기는 더욱 발달하였을 것이다. 이렇게 발달된 밥짓기는 일본에도 전해졌고 중국에서도 유명하게 되었다.

청나라 때의 장영(張英)은 『반유십이합설(飯有十二合說)』에서 “조선사람들은 밥짓기를 잘한다. 밥알에 윤기가 있고 부드러우며 향긋하고 또 솥 속의 밥이 고루 익어 기름지다. 밥짓는 불은 약한 것이 좋고 물은 적어야 한다는 것이 이치에 맞는다. 아무렇게나 밥을 짓는다는 것은 하늘이 내려주신 물건을 낭비하는 결과가 된다.”고 우리나라의 밥짓는 법을 칭찬하고 있다. 주식과 부식으로 분리된 우리의 일상식 풍속은 조선시대에 이르러 반상(飯床)이라는 고유한 식문화를 형성하기에 이른다.

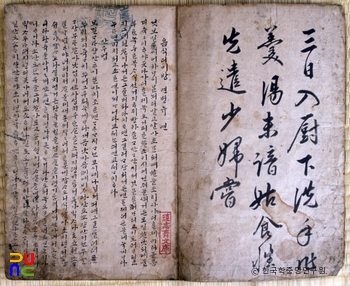

이와 같이 중요한 음식이었기에 조선시대 문헌에는 맛있는 밥짓기의 요령을 많이 언급하고 있다. 『옹희잡지(饔―雜志)』에서는 “우리나라의 밥짓기는 천하에 이름난 것이다. 밥짓는 것이란 별다른 것이 아니라 쌀을 정히 씻어 뜨물을 말끔히 따라버리고 솥에 넣고 새 물을 붓되, 물이 쌀 위로 한 손바닥 두께쯤 오르게 붓고 불을 때는데, 무르게 하려면 익을 때쯤 한번 불을 물렸다가 1, 2경(頃) 뒤에 다시 때며, 단단하게 하려면 불을 꺼내지 않고 시종 주2로 땐다.”고 하였다. 또, 『임원경제지』에서는 “솥뚜껑이 삐뚤어져 있으면 김이 새어나와 밥맛이 없고 땔감도 많이 들며, 밥이 반은 익고 반은 설게 된다.”고 밥짓는 요령을 잘 설명하였다.

밥을 짓는 방법은 솥과 연료 · 분량에 따라 요령이 달라진다. 예를 들면 무쇠솥에 장작을 때서 짓는 경우, 곱돌솥에 참숯을 쓰는 경우, 현대의 알루미늄솥 · 압력솥 · 전기밥솥 등에 따라 달라진다. 우리의 재래식 가옥에서는 부엌을 안방에 붙여 짓고 부뚜막에 무쇠솥을 죽 걸어놓았다. 대개 왼쪽으로부터 옹솥 · 작은솥 · 중솥 · 큰솥의 순으로 걸리게 된다. 무쇠솥은 솥뚜껑이 무거워서 밥물이 끓어 넘는 일이 적고 마치 지금의 압력솥과 같은 구실을 한다.

멥쌀은 잘 까불어서 깨끗한 쌀을 이남박에 담고 물을 서너번 갈아가며 깨끗이 씻어 조리로 쌀을 일어 건진다. 쌀에 돌이 많이 들어 있었던 시절에는 반드시 조리로 쌀을 일어 건지고 난 다음 이남박에 남은 쌀을 바가지에 흘러내리게 하면서 돌이 이남박 턱에 걸리게 하여 돌을 제거하였다. 쌀은 뜨거운 물로 씻지 않고 밥을 짓기 전에 4시간 정도 물에 불린다. 이와 같이 하면 밥이 더 잘 지어지고 연료도 절약된다.

무쇠솥에는 바닥에 먼저 ‘밥밑’이라 하는 삶은 보리쌀 또는 물에 불린 콩 등을 한켜 깐다. 밥밑 위에 건져 둔 쌀을 살살 펴넣고 밥물을 붓는다. 쌀과 밥물의 비율은 쌀의 종류와 건조도에 따라서 가감이 되지만, 보통 백미는 쌀 1에 물 1.2∼1.4의 비율로 붓는다. 불은 솥 밑에 고루 퍼지게 때고 한소끔 끓어오르면 약하게 한다. 물이 자작자작해지면 불을 약하게 하였다가 뜸을 들이는 과정에서 다시 한번 세게 땐다. 쌀알이 속까지 익으면서 밥물이 모두 흡수되어 물기가 남아돌지 않으면 밥이 잘된 것이고, 물기가 남아 있어서 밥알이 터지고 질척질척하면 잘못된 것이다.

큰 무쇠솥에 밥을 지을 때 한 솥에서 주3과 주4을 지을 수 있는 기술도 있다. 그 방법은 솥에 쌀을 넣고 손으로 고를 적에 앞쪽은 높게 하고 뒤쪽은 낮게 한다. 그리고 물을 부어 익히면 높이 올렸던 쪽은 된밥이 되고 낮은 쪽은 진밥이 된다. 이와 같이 식구들의 식성에 맞추어 진밥 · 된밥을 가려 지으면 매우 현철한 며느리라 칭찬을 받았다. 밥을 풀 때는 밥주걱을 크고 작은 것을 가려서 쓰는데, 보통 나무주걱을 썼고 놋주걱은 대를 이어가면서 썼다. 밥을 푼 다음에는 양푼 같은 그릇에 찬물을 담아 곁에 놓고 손끝을 적시면서 밥알을 다듬는다. 밥을 담을 때의 관습으로는 밥그릇을 다 채우고 조금 소복하게 펐으며, 혹 그릇에 밥을 막 담으면 소홀하다고 꾸지람을 들었다.

식구가 많거나 잔치 · 제사 등 큰일이 있어 밥을 많이 하여야 할 때에는 큰 솥에 먼저 물을 끓이다가 쌀을 붓고 큰 나무주걱으로 휘저어 쌀에 더운 물이 고루 닿게 하여 익혔다. 밥물이 주5 끓어오르면 불을 줄여 밥을 완전히 익히고 다시 한번 불을 때서 뜸을 들인다. 이 때 솥뚜껑 군데군데에 등걸불을 올려놓으면 밥이 아래위로 뜸이 잘 든다.

또 무쇠솥에 밥을 지으면서 밥솥 안에 다른 음식을 만들기도 하였다. 즉, 젓국찌개 · 된장찌개를 밥솥에 물이 조금 남아 있을 때 들여 안쳐서 밥에 뜸이 다 들어 풀 때까지 두었다가 밥을 푸기 직전에 꺼내어 등걸불 화로에 엊어 다시 보글보글 끓여 상에 올린다. 이와 같이 두번 끓여낸 찌개는 매우 맛이 좋다. 이 밖에 알뚝배기나 자반을 찌는 뚝배기도 밥솥에 안쳐 익혀내었다.

궁중의 주6이나 주7에서 밥짓는 법은 보통 민가에서 짓는 법과는 달랐다. 큰 무쇠솥에 한꺼번에 밥을 하지 않고 왕과 왕비의 밥을 작은 곱돌솥에 참숯으로 따로 지었다. 큰 놋화로에 참숯을 피워놓고, 넓적하고 긴 건늘쇠 두개를 걸쳐 곱돌솥을 놓고 밥물을 먼저 끓인다. 수라는 관례적으로 흰밥과 팥밥 두 그릇을 올렸으므로 두 화로에 두가지 수라를 따로 안쳤다. 분량은 두 그릇의 수라기에 담을 분량인 쌀 4홉씩이었다. 물이 끓으면 쌀을 넣고 휘저어서 온도를 고르게 해놓고 숯불을 조절하면서 밥을 짓는다. 곱돌솥은 두꺼워서 열의 변화가 심하지 않고, 뚜껑이 무거워서 밥물도 넘기지 않아 좋다. 팥밥은 붉은팥을 터지지 않게 삶아서 그 물을 밥물로 삼아 짓는다. 밥에 팥물이 들어서 발그스레한 고운 빛이 되므로 홍반이라고도 하였다.

밥은 쌀이 기본이 된다. 그러나 매일 쌀밥을 먹을 수 있을 정도로 쌀이 넉넉하게 생산되지 못하였기에 대부분의 서민은 다른 곡물을 넣고 밥을 하여 부족한 쌀의 양을 메웠다. 가장 대표적인 잡곡밥은 보리밥이었고, 이 밖에 완두콩밥 · 조밥 · 팥밥 · 강낭콩밥 · 수수밥 · 기장밥 등 철따라 다양한 종류의 잡곡밥을 먹어왔다. 뿐만 아니라 입맛이 없거나 병약한 식구들을 위하여 굴밥 · 밤밥 · 송이밥 · 약밥 등 별미의 밥을 개발하여 우리 고유의 주식문화를 정착시켰다. 또 주8과 풍류를 겸한 밥도 있었다.

『지봉유설(芝峯類說)』에 수록된 “태종 때에 강릉 대령산(大嶺山)에 대나무가 열매를 맺었다. 진맥(眞麥 : 참밀)과 비슷하고 끈기가 있다. 의이(薏苡 : 율무)와 같으며 맛은 수수와 같다. 마을 사람들이 따서 술을 만들기도 하고 밥을 섞어 먹기도 하였다.…… 요즘 남방과 지리산의 대나무에는 열매가 많이 맺는다. 그곳 사람들은 이것으로 죽실반(竹實飯)을 지어 먹는다. 그러나 지금은 대죽이 보이지 않는다.”는 내용과, 『임원경제지』에 기록된, 쌀에다 산도(山桃), 줄풀의 열매, 국경(菊莖) · 국화(菊花) · 연뿌리와 연밥을 섞어 짓는 밥, 죽실(竹實) · 건율(乾栗)가루 · 건시(乾枾)가루를 섞어 짓는 밥 등이 바로 풍류를 겸한 구황용 밥이라 하겠다.

산모에게 주는 밥은 특별한 관습이 있었다. 출산 전에 산모의 밥을 위하여 미리 좋은 쌀을 준비하는데 이를 산미(産米)라 한다. 산미는 뉘와 싸래기를 골라서 한 말 가량을 새 자루에 담아 정한 곳에 둔다. 주9도 길고 넓은 좋은 미역을 사서 꺾지 않고 둔다. 산기가 있으면 정한 상에 쌀을 한 되 가량 퍼내서 수북이 놓고 그 위에 산곽을 길게 걸치고 정화수 세 대접을 놓는다. 이 상차림은 삼신상(三神床) 또는 산신상(産神床)이라 하여 주10을 비는 것이다.

안산을 하고 나면 삼을 가르고 나서 즉시 이 산미로 흰밥을 지어 세 사발을 떠올리고, 산곽도 고기를 넣지 않은 소미역국으로 끓여 세 사발 올리고, 정화수도 세 대접을 떠놓고 감사하는 비념을 올린다. 그 다음 산모에게 이 상을 내려서 먹이고 주11을 한 사람도 먹는다.

태어난 아기는 돌을 지나서부터 젖을 떼고 밥을 먹기 시작한다. 따라서, 돌날 아기에게 밥그릇과 수저 한벌을 처음 마련해주고, 수저도 손에 바로 쥐어주는 풍속이 있다. 혼인을 하게 되면 다시 신부가 신랑 · 신부의 밥그릇과 수저를 혼수로 가져온다. 이것은 밥을 잘 받아먹고 해로하기를 바란다는 의미였다. ‘밥이 보약’이라는 속담과 같이 밥을 잘 먹어야 건강하게 해로할 수 있다는 소박한 믿음이 담긴 행동인 것이다.

사람이 세상을 뜬 후에도 소상 · 대상을 지낼 때까지 이 밥그릇에 아침저녁으로 생전과 똑같이 밥을 담아 상식을 올리는 것이 관례였다. 산에 치성을 드릴 때에도 새옹에 밥을 지어놓고 축원을 올렸으며, 사람이 죽어도 대문 밖 한쪽에 밥을 놓았다. 이것은 죽은 이의 넋을 부르러 온 염라부의 사자에게 먹인다는 뜻으로 사잣밥이라 하였다. 제사가 끝난 뒤 제사상에 올렸던 음식을 나누어 먹는 음복의 풍습에서 비빔밥이라는 독특한 음식을 창조하기도 하였다. 제찬을 고루 먹기 위하여 밥에 제찬을 넣고 탕국물로 촉촉하게 축이면서 참기름과 고추장으로 간을 하여 비벼 먹던 비빔밥은 음식점에서 파는 음식으로까지 발전하였다.

이 밖에 절식으로 특별한 밥을 해먹는 풍속이 있다. 정월 대보름날에는 찹쌀 · 찰수수 · 차조 · 콩 · 팥 등 잡곡을 넣어 오곡밥을 지어 먹는다. 이는 모든 곡식이 잘 되기를 바란다는 뜻이 담긴 풍속으로 농가에서는 농사지은 곡식을 종류별로 모두 넣어서 밥을 지어 먹었다. 그리고 다른 성을 가진 집의 밥을 세 집 이상 먹어야 그 해의 운이 좋다고 하여 오곡밥을 서로 나누어 먹는 풍속이 있었다. 또, 찹쌀 · 대추 · 밤 · 꿀 · 잣 등을 섞어 만든 약밥도 먹었다.