사생관 ()

동서양의 사생관(死生觀)은 원시시대부터 오랜 연원을 두고 형성되었다. 사생관에서 다루는 중심 주제는 죽음 이후에도 생명이 존재하는가, 죽은 뒤 영혼이 살아 있는 후손과 어떠한 상호관계를 맺는가, 사후 영혼이 조상 숭배의 근거가 되는가 등과 긴밀히 관련되어 있다. 따라서 먼저 사생관의 기본 의미를 정리한 후, 그 연원을 살펴보고 동서양에서 전개된 사생관의 양상을 검토할 필요가 있다.

사생관의 기본 의미를 이해하기 위해서는, 그것보다 한 단계 진전된 사유 체계로서 삶과 죽음의 본질 및 상호관계를 이론적으로 탐구하는 학문인 사생학(死生學)에 대한 이해가 요구된다. 사생학은 죽음을 대하는 태도에서 출발하여 다시금 생의 가치를 묻고자 하는 시도이다. 그것은 죽음을 장래에 닥칠 필연으로 정면으로 응시하면서, 현재의 삶에서 무엇이 중요한가를 성찰하는 과정이다. 사생학은 사생관, 죽음에 따른 비탄과 스트레스, 생명윤리, 말기 환자의 완화 의료, 자살과 타살의 예방 교육, 죽음과 관련된 비탄 교육 등을 주요 연구 대상으로 삼는다. 요컨대 사생학은 실용적 차원에서 현대사회가 죽음의 필연성을 자각하고 이를 이해함으로써, 죽음을 단순히 두려움의 대상으로 남겨두지 않고 삶의 의미를 재정립하려는 학문이라 할 수 있다.

사생관의 형성

그렇다면 동서양에서 사생관은 어떠한 과정을 통해 형성되었는가? 고대 그리스에서는 인간을 ‘브로토이(brotoi)’ 또는 ‘타나토이(thanatoi)’라고 불렀는데, 모두 ‘죽을 자(者)’라는 의미이다. 이처럼 고대 그리스 철학에서는 일찍부터 죽음을 본질적인 주제로 다루었다. 헤라클레이토스는 “사후에 사람을 기다리고 있는 것은 그들이 예기하지도, 예측하지도 못한 것이다”라고 하여, 죽음을 미래로 파악하고 그 미래의 불가측성을 강조하였다. 에피쿠로스는 “우리가 존재하면 죽음은 현존하지 않고, 죽음이 존재하면 우리는 현존하지 않는다”라고 하여, 삶과 죽음이 상호 배타적이며 죽음은 곧 존재의 소멸, 즉 비존재를 뜻한다고 주장하였다. 반면 플라톤은 오르페우스교의 영향을 받아 영혼의 불멸을 주장하였다. 그에 따르면 죽음은 육체의 소멸을 의미하지만, 영혼은 육체와는 다른 차원에서 영원불멸하는 것이다.

고대 이집트인에게 죽음은 새로운 삶의 시작으로 이해되었다. 세트에게 살해당한 뒤 여신 이시스에 의해 부활한 농경신 오시리스의 신화를 통해, 파라오 또한 죽음을 넘어 부활할 수 있다고 믿었던 것이다. 사후 세계는 ‘두아트(Duat)’라 불리며, 그곳에서 이 세상과 유사한 삶을 지속하기 위해서는 새로운 육체가 필요하다고 여겨졌다. 이에 따라 시신을 미라로 보존하는 것이 필수적이라 생각되었으며, 사망자는 명계(冥界)를 통과하기 위해 수많은 시련을 거쳐야 했다. 이 과정에서 필요한 주문과 지식은 피라미드 텍스트나 『사자의 서』와 같은 장례 문헌에 기록되었다.

인도의 경우, 브라만교 전통의 사생관에서 윤회(輪廻) 사상은 중요한 위치를 차지한다. 고대 인도에서 기원한 윤회 사상은 우파니샤드 철학에서 업(業)[행위]의 개념과 결합해 고도로 이론화되었으며, 이후 힌두교와 불교로 계승되어 동남아시아와 동아시아 세계의 사생관에 큰 영향을 미쳤다. 중국에서는 사후 역시 생전과 유사한 삶이 지속된다고 보았다. 유교가 사후 세계에 대해 비교적 절제된 태도를 보인 반면, 도교적 장례 의례에서는 현실에서 사용되는 도구의 모형이나 종이 화폐인 ‘명기(冥器)’가 부장되었다. 이러한 풍습은 사후의 삶을 생전의 연장으로 인식한 사고방식을 반영한다.

일본의 경우, 『일본서기(日本書紀)』는 고대 일본인의 영혼관을 살펴볼 수 있는 중요한 사료이다. 고대 일본에서는 영혼을 ‘영(靈)’과 ‘혼(魂)’, ‘귀(鬼)’와 ‘신(神)’ 등으로 구별하였으며, 사후 세계에 대한 관념도 다층적이었다. ‘황천(黃泉)’과 같은 신도적 타계관, ‘상세(常世)’와 같은 도교적 타계관, ‘ 정토(淨土)’와 같은 불교적 내세관이 공존하였다. 이러한 혼합적 사생관은 토착 신앙인 신도(神道)를 바탕으로 유교, 불교, 도교가 유입되며 형성된 것으로, 현대 일본인의 중층적 종교관의 기원 역시 불교 수용기 정치적 타협의 산물로 평가된다.

고대 한국인의 사생관은 무교(巫敎)를 비롯해 유교, 도교, 불교 등 다양한 종교적 영향을 받았다. 무교적 세계관에서는 현실 세계인 이승과 사후 세계인 저승이 구분되며, 저승은 이승의 연속선상에 존재한다고 보았다. 따라서 영혼은 저승이라는 별도의 공간에서 삶을 지속한다는 영혼불멸의 관념이 나타난다. 그러나 무교에서는 죽음을 천수를 다한 지점에서 운명적으로 결정되는 사건으로 이해하였으며, 모든 죽음은 본질적으로 불행한 사건으로 간주되는 특징을 지녔다.

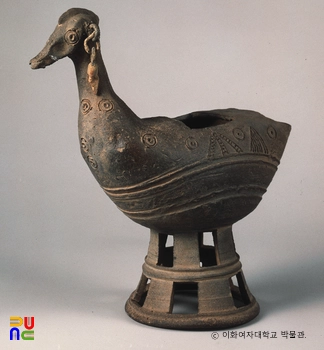

고대 한국의 무속적 사생관에서는 순장(殉葬)의 풍습이 존재하여 죽은 자를 산 자와 동일하게 취급하였다. 무덤 속에 산 자의 생활공간을 재현한 것은 죽음을 부정하거나 생전의 삶을 그대로 연장하려는 태도를 보여 준다. 또한 시체의 보존을 중시한 흔적도 나타나는데, 훼손된 시체에는 영혼이 돌아갈 수 없다는 무속적 관념에서 비롯된 것이다. 『삼국지(三國志)』 「부여전(夫餘傳)」에는 여름철 시체가 부패하는 것을 막기 위해 얼음을 사용한 기록이 전한다.

유교에서는 인간을 정(精) · 기(氣) · 신(神)으로 이루어진 존재로 보았다. 생사는 기의 응집과 해체로 설명되며, 죽음은 기가 흩어지는 현상으로 이해되었다. 성리학에서도 죽음을 혼백(魂魄)의 사라짐이자 기의 흩어짐, 곧 개체의 소멸로 보았다. 사람은 기를 가지고 있고, 그 기는 정 · 기 · 신으로 설명되며, 그 기능은 혼백이다. 이것들은 사람 안에서 머물다가 기가 다하게 되면 혼은 양(陽)의 성질을 지니며 하늘로 돌아가고, 백은 음(陰)의 성질을 지니며 땅으로 돌아간다고 하였다. 따라서 유교에서의 죽음은 기의 차원에서 흩어지는 것일 뿐이며, 혼백은 해산해 각각 하늘과 땅으로 돌아가고, 개체는 없어진다고 보았다.

도교는 삶과 죽음의 이치를 ‘기’로 설명하는 점에서는 유교와 유사성이 있으나, 삶을 연장하고 죽음을 미루어 현상을 유지하려는 노력에 중점을 두었다. 따라서 인간과 자연의 조화를 통해 선진인(仙眞人)이 되어 천상의 선계(仙界)로 올라가 불로장생함으로써 죽음을 극복하는 데에 관심을 두었다. 이는 시간을 무한히 연장하면 육신을 가진 채 죽음을 초월할 수 있다는 관념으로 발전하였다. 이로써 신선 사상이 도교적 사생관의 구체적 표상으로 자리하였다.

불교의 독특한 사생관은 윤회와 열반(涅槃)으로 파악할 수 있다. 삶과 죽음이 윤회하기 때문에 영원한 것이 아니라는 관념은 불교가 인도의 여러 종교나 사상의 윤회전생설을 수용한 결과일 것이다. 이 불교의 윤회전생설은 업인보과(業因報果) 사상이 근거가 되며, 선악과 생사의 업설은 반복되는 고(苦)이기 때문에 사성제(四聖諦)와 팔정도(八正道)의 실천을 통해 생사의 괴로움을 뛰어넘을 때, 윤회에서 벗어나 열반의 세계로 갈 수 있다고 본다.

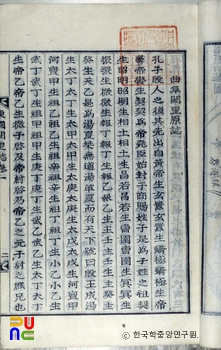

유교와 도교의 중요한 경전인 『주역(周易)』에서는 삶과 죽음이라는 두 상극 사이의 긴장이 무속적 전통에서 피흉추길(避凶就吉)이라는 실천적 지혜로 발현되었다. 『주역』은 인간의 생식과 자연의 생명현상을 중시하기 때문에, 그 속에서의 지혜 또한 생명을 적극적으로 실현하는 방향으로 나타난다. 『주역』에서 사생을 함께 언급한 구절은 유일하게 「계사전(繫辭傳)」 상편 제4장에 보인다. 거기에는 “사물이 처음 시작되는 것을 살펴 마침을 생각하기 때문에 죽음과 삶을 알 수 있다[原始反終 故知死生之說]. 정기(精氣)는 형체를 이루어 사물이 되고, 유혼(游魂)은 흩어져서 변한다”라고 하였다. 이는 죽음과 삶이 끝과 시작으로 이어지는 연속적 생명 순환 구조임을 보여 준다. 삶은 정기이고, 죽음은 유혼이다. 결국 사생은 음양 두 기(氣)의 이합집산 속에 있으며, 더욱 적극적으로 말하면 인생은 곧 사생의 도(道)로, 도는 끊임없이 이어지는 생명 창조의 과정이다. 따라서 ‘생’은 인생의 시원(始原)이고, ‘사’는 개체 생명의 죽음이지만 새로운 생명의 시작점이라는 의미를 지닌다.

한국 사생관의 전개

그러면 고대 이후 한국에서의 사생관은 어떻게 전개되었는가를 개괄해 보기로 한다. 먼저 고구려 고분의 「사신도(士神圖)」에는 고대 한국 문화의 정체성이 담긴 사생관이 드러나 있다. 청룡, 백호, 현무, 주작의 네 신수(神獸)는 현실에는 존재하지 않는 신비적 존재로 하늘 신앙을 상징하며, 사신도는 고분 천장에 그려진 사방위 별자리, 일월오행성, 28수의 천문도와 연결되어 우주적 생명을 표상한다. 고구려인들은 죽음을 하늘로의 회귀라는 관점에서 이해하며 생사에 대해 불이적(不二的) 태도를 지녔고, 불교가 수용되던 시기였음에도 불구하고 생사의 문제만큼은 불교적 전생관이 아닌 전통적인 계세적 내세관을 견지하였다.

고려시대에 편찬된 『삼국사기』와 『삼국유사』에도 이러한 전통적 사생관이 반영되어 있다. 『삼국사기』는 유학자의 합리적 역사관이 투영되어 있어 충효를 선양하는 현세적 사생관이 강조되었으며, 『삼국유사』는 불교 사관의 영향 아래 윤회와 극락을 중심으로 한 연기설적 사생관과 유교적 사생관이 함께 담겨 있다. 따라서 고대 한국인의 사생관과 타계관, 내세관을 단순히 한국 고대가 불교 국가였다는 불명료한 인식에 근거해 해석하는 것은 재고할 필요가 있다. 고려시대에는 유교를 숭상하는 지식 계층과 불교를 신앙하는 집단이 공존하였고, 그에 따라 영혼관과 사후 세계관의 차이가 계층화되어 복합적인 양상을 보였다.

여말선초에는 사생관이 불교식에서 유교식으로 전환되었는데, 이는 조상 의례에 반영되었다. 여말선초에 전래된 『주자가례』는 가족 공동체 속에서 행해지는 일상적 규범의 중요성을 강조하였다. 유교는 효(孝)를 중시하며, 효의 연장으로서 조상 의례를 실천적 수행 방법으로 제시하였다. 불교의 사생관은 윤회적 세계관에 기반해, 돌아가신 부모의 선업공덕을 보충하여 죽은 자를 깨달음과 해탈의 세계로 인도함과 동시에, 산 자 스스로의 선업공덕을 쌓는 데 중점을 두었다. 반면, 유교적 조상 의례는 신주의 상징과 제사 시간을 통해 조상이 만물을 생장시키는 자연과 하나 되어 영원한 세계 속에서 유의미한 존재임을 드러낸다. 이는 인간과 조상, 인간과 자연의 동일성과 감응을 확인하게 하는 의례였다.

조선 중기의 사생관은 율곡 이이에게서 뚜렷이 드러난다. 그는 「사생혼신책(死生鬼神策)」,「신선책(神仙策)」, 「기도책(祈禱策)」 등에서 사생관을 피력하였다. 그는 기(氣)가 완전히 소멸한 먼 조상에 대한 제사는 불멸의 이(理)가 이를 뒷받침해 준다고 하였다. 곧, 오랜 세월이 지나 조상의 기는 비록 사라졌더라도 그 리는 소멸하지 않았으므로 정성으로 감통할 수 있다는 것이다. 이이는 “자손의 정신이 곧 조상의 정신이니, 나의 있음으로써 그[조상]의 없음에 감통하는 것이 무엇이 의심스럽겠는가. 이것이 효자와 자손들이 감히 어버이를 죽었다고 여기지 않고, 제사를 지낼 때 엄숙히 임하는 까닭이다”라고 하였다. 요컨대 율곡의 사생관은 조상의 넋이 이어진다는 믿음을 정성의 문제로 설명한 것이다. 살아 있는 사람들이 웃어른을 공대하였듯이, 죽은 넋 또한 마땅히 공경의 대상이라는 것이다. 그의 사생관은 성리학적 관점에서 불교의 윤회설과 도교의 신선설을 비판하는 논리를 갖추고 있었으며, 이를 통해 16세기 유학자들의 성리학적 사생관과 더불어 불교 · 도교의 사생관을 아울러 이해할 수 있다.

이어서 일제강점기에는 독립운동가 안창호가 정치사상의 일환으로 사생관을 제시하였다. 그의 사생관은 공동체 지향주의, 민족우선주의, 정의돈수주의로 요약된다. 그는 세계 평화를 추구하며 사랑을 기초로 한 인류 공동체를 지향하였다. 또한 개인의 개조론과 주인론을 제시하여, 민족이라는 전체의 이익과 발전을 위해 개인의 역할을 강조하였다. 나아가 정의돈수(情誼敦修), 곧 화기(和氣)가 넘치는 다정한 사회를 이루기 위한 개인들의 노력을 강조하였다. 안창호의 사생관은 오늘날에도 현대사회의 여러 사회 · 문화적, 문명적 모순을 극복할 수 있는 가치 기준이자 모델로서 의의를 지닌다.