자암집 ()

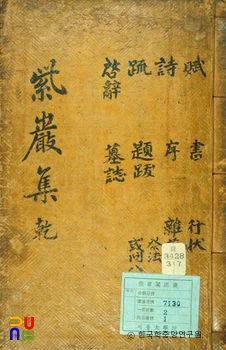

권1·2에 부(賦) 3편, 시 14수, 소차(疏箚) 9편, 계사(啓辭) 1편, 서(書) 29편, 제문(祭文) 4편, 권3·4에 서(序) · 발(跋) 각 3편, 묘지 · 행장(行狀) · 잡저(雜著) 각 1편, 권5·6에 책중일기(柵中日記) 1편, 녹(錄) 2편, 우분시(憂憤詩) 1수, 권7에 부록으로 행장 · 신도비 각 1편, 제문 5편, 만사 23수 등이 수록되어 있다.

부 3편과 각 체의 시 10여 편이다. 「상류음독부(上流飮犢賦)」는 한성시(漢城試)에 장원했던 작품으로 요 임금 때 허유(許由)의 고사를 인용한 것이고, 「의우총(義牛塚)」은 주인을 구하기 위해 호랑이에게 덤벼 목숨을 잃은 소를 기린 것으로 주1을 강조한 내용이다.

소는 대부분 사직에 관한 것이나, 그 가운데 「자건주환후진정소(自建州還後陳情疏)」는 저자가 병자호란 때 강홍립(姜弘立)의 막료로서 도강(渡江)하여 명군의 지휘를 받아 건주(建州)의 청군과 싸우다가, 어려운 지경에 빠져 힘이 다해 청군과 화의를 맺고 투항한 뒤, 17개월간 주2 귀국한 경위와 그것이 나라를 팔아먹고 적에게 항복한 것이 아님을 변명한 글이다. 당시 명나라와 청나라, 그리고 우리나라 등 삼국의 미묘한 관계와 화약을 맺은 내력을 이에 직접 종사했던 사람이 기록한 것이기 때문에 사료적 가치가 크다. 특히, 명군이 궤멸한 뒤에 건주군과 조선군의 화호담판(和好談判)의 경위를 문답식으로 상세히 서술하고 있다.

서의 「박약집설서(博約集說序)」는 자신이 쓴 글에 대한 서문으로, 공자(孔子)의 제자 안연(顔淵)의 언행을 『논어』 · 『맹자』 · 『예기』 · 『주역』에서 뽑아 극기복례(克己復禮)를 처음에 싣고, 사대예악(四代禮樂)에 관한 것을 중간에 실었으며, 우직동도(禹稷同道)를 끝에 두는 식으로 편차한 것이다. 박약의 두 자는 박아이문(博我以文)과 약아이례(約我以禮)에서 취한 것이다.

「책중일록(柵中日錄)」은 1618년(광해군 10) 4월에 명군이 청군에게 무순(撫順)과 청하(淸河)를 빼앗긴 뒤 원병으로 총수(銃手) 1만 명을 요구해 온 일로부터, 원수인 강홍립의 막료로 종군하여 1620년 7월 압록강을 건너 만포진에 도달할 때까지의 일기다.

「건주문견록(建州聞見錄)」은 누루하치 통솔하의 만주족의 상황을 기록한 것으로 군제인 팔기제(八旗制)를 비롯하여 생활 습관, 혼인과 복장에 대한 기록까지 자세히 서술하여 만주족의 연구에 자료적 가치가 있다. 그리고 끝에는 이들에 대한 방비책 6가지를 건의하였다. 「월강후추록(越江後追錄)」은 강홍립의 패전 후 국내에 떠돌던 자신에 대한 모함을 변명하기 위한 것이다.

한국고전번역원에서 원문과 이미지, 해제를 제공하고 있다. (https://db.itkc.or.kr/)