시화 ()

시화는 한문학 분야에서 시에 대한 평론이나 시인과 관련된 일화 · 행적 등을 적은 글이다. 시평(詩評) · 시담(詩談) · 시설(詩說) · 시품(詩品) 등의 순수 시 비평집을 비롯해 소설(小說) · 패설(稗說) · 유설(類說) · 연담(軟談) 등과 같이 잡록(雜錄) 형태로 시화가 삽입된 것들도 모두 시화로 통칭한다. ‘시화’라는 명칭은 송나라의 구양수(歐陽修)의 『육일시화(六一詩話)』에서 비롯되었다. 우리나라 시화는 고려시대·조선 초기·조선 중기·조선 후기에 따라 변모 과정을 겪었다.

'시화'라는 이름 외에도 시평(詩評) · 시담(詩談) · 시설(詩說) · 시품(詩品) 등의 순수한 시 비평집들이 있다. 그리고 소설 · 패설(稗說) · 유설(類說) · 연담(軟談) 등과 같이 잡록(雜錄) 형태로 시화가 삽입된 것들도 모두 시화로 통칭한다.

'시화'라는 명칭은 송나라의 구양수(歐陽修)의 『육일시화(六一詩話)』에서 비롯되었다. 시론을 전개함에 있어 주1을 삽입함으로써 종래 전문 저서의 문체와 다른 수필체의 서술을 가능하게 한 것이다. 그 뒤로 시화는 자유롭고 유연한 표현 방식을 계승하고 발전시켜 나갔다.

우리나라의 경우는 문헌상 시화류에 선행하여 전문 저서 성격의 시론이나 시의 품격을 다룬 비평문은 발견되지 않는다.

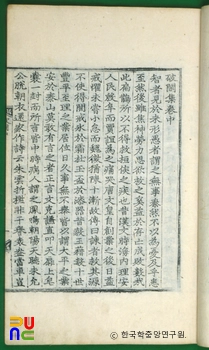

조선 초기에 서거정(徐居正)의 『동인시화(東人詩話)』에서 처음 '시화'라는 명칭이 쓰였다. 그러나 내용상 시화의 성격에 부합되는 수필체의 ‘시에 관한 이야기’들을 지은 시기는 고려 무신집권기이다. 최초의 시화로 이인로(李仁老)의 『파한집(破閑集)』과 이규보(李奎報)의 『백운소설(白雲小說)』이 있다. 이러한 저작들에 이어 최자(崔滋)의 『보한집(補閑集)』과 이제현(李齊賢)의 『역옹패설(櫟翁稗說)』 등이 계속해서 출현함으로써 한국 시화를 형성하게 되었다.

우리나라의 시화를 살펴보면, 대체로 시대에 따라 변모 과정을 겪었으며 시기마다 특징을 달리한다.

고려시대의 시화

고려시대에는 신의론(新意論)과 용사론(用事論)이 주를 이루었다. 이 시기 대표적인 시화로 이인로의 『파한집』, 승려 각월(覺月)의 『시평(詩評)』, 최자의 『보한집』, 이제현의 『역옹패설』이 있다.

이인로는 『파한집』에서 “사람의 재주는 그릇에 한계가 있는 것과 같은데, 이에 반하여 시재(詩材)는 무궁하다. 유한한 재주로 무한한 재료를 따를 수 없기에 아무리 대가라 하여도 반드시 선인의 명구(名句)를 가져다 다듬어 아름답게 한다.”라고 하였다. 이것은 고사의 사용을 필연적 사실로 인정한 것으로, ‘ 용사(用事)’를 위해서는 수사(修辭)가 필요하다는 것을 주장한 것이다. 따라서 이인로의 용사론은 수사론이면서 동시에 형식을 중시하는 시론이다.

이규보는 『백운소설』에서 “시는 사상과 감정이 주가 되고, 수사는 다음에 속한다. 사상과 감정은 기(氣)가 주가 된다. 그리고 기의 우열에 따라서 시의 우열이 있게 된다. 졸렬한 기를 타고난 사람은 겨우 수사만을 가지고 시를 짓고 사상과 감정을 앞세우지 못한다. 수사가 아름답기는 하나 함축된 내용이 없으면 보잘것없게 된다.”라고 하였다. 그는 시적 내용인 ‘신의’를 중시하고 수사 방면을 경시하였다. 이규보의 이와 같은 주장은 최자의 『보한집』에서도 계승되어 나타난다.

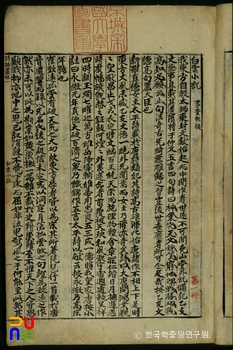

조선 전기의 시화

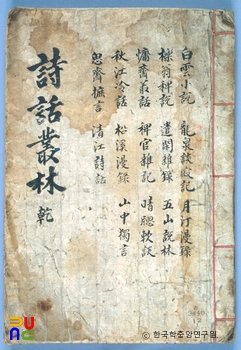

조선 초기에는 송시(宋詩)를 숭상하였다. 이 시기 대표적인 시화로 서거정(徐居正)의 『동인시화(東人詩話)』, 성현(成俔)의 『용재총화(慵齋叢話)』, 남효온(南孝溫)의 『추강냉화(秋江冷話), 조신(曺伸)의 『소문쇄록(謏聞瑣錄)』, 어숙권(魚叔權)의 『패관잡기(稗官雜記)』가 있다.

서거정은 고려 시화에서 등장한 신의와 용사에 관한 논의에서 용사론에 편중되는 경향을 보인다. 그는 『동인시화』에서 “시의 용사는 반드시 출처가 있어야 한다”, “옛사람들이 시를 짓는 데는 한 구(句)도 출처가 없는 것이 없다”라고 하였다. 그리고 용사에는 직용(直用)과 반용(反用), 번안법(飜案法) 등이 있다고 논하였다. 그 밖에도 대우법(對偶法)을 강조한 점 등으로 보면 수사를 중시하는 송시 ‘강서시파(江西詩派)’의 영향이 엿보인다. 조선 초기에는 이와 같이 송시를 숭상하는 시단의 영향을 받아 시화에서도 송시풍을 강조하였다.

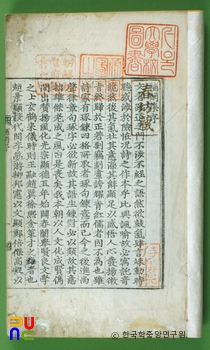

조선 중기의 시화

조선 중기에는 주2 등의 출현으로 당시풍이 진작(振作)되고 있었다. 이 시기 대표적인 시화로 허균(許筠)의 『성수시화(惺叟詩話)』, 양경우(梁慶遇)의 『제호시화(霽湖詩話)』, 이수광(李睟光)의 『지봉유설(芝峰類說)』, 신흠의 『청창연담(晴窓軟談)』, 유몽인의 『어우야담(於于野談)』이 있다.

허균은 『성수시화』 · 『학산초담(鶴山樵談)』 · 『국조시산(國朝詩刪)』 등의 저서에서 송시를 억제하거나 배척하는 존당론을 주장하였다. 그는 “성당의 작품과 비슷하다〔似盛唐人作〕”, “성당의 풍격이 있다〔有盛唐風格〕”, “성당과 견줄 만하다〔可肩盛唐〕”, “당에 가깝다〔逼唐〕”, “당나라 사람의 시보다 못하지 않다〔不减唐人〕” 등과 같이 성당 시대의 작품과 풍격을 평가 기준으로 삼아 작품을 인상적으로 비교하는 태도를 취하였다.

한편, 조선 중기를 전후하여 성리학의 이기설(理氣說)로 시론을 전개하기도 하였다. 신흠(申欽)은 『상촌연담(象村軟談)』에서 “시는 형이상(形而上)이고 문은 형이하(形而下)이니, 형이상이란 천(天)에 속하고 형이하란 지(地)에 속한다. 시는 사(詞)를 주로 하고, 문은 이(理)를 주로 한다. 시에 이가 없는 것은 아니지만 이를 주로 하면 내실(內實)하게만 있게 된다. 문에 수사가 없는 것이 아니지만 수사적인 사를 주로 하면 기록으로만 있게 된다. 따라서 사와 이가 모두 고르게 있어야 한다.”라고 하여 시와 문을 형이상과 형이하, 이와 사로 구분하여 그 특성을 설명하였다. 신흠의 이와 같은 시도는 문학을 보다 논리적으로 파악하고자 하는 차원에서 나온 것이다.

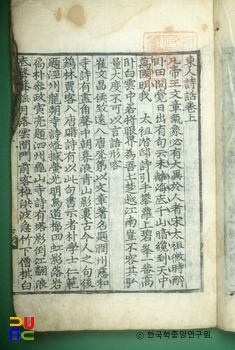

조선 후기의 시화

조선 후기는 크게 4단계의 발전 과정을 거치며 전개되었다.

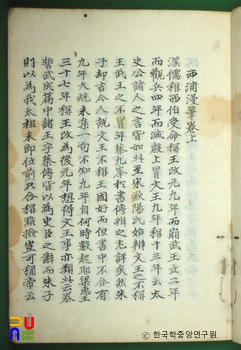

17세기 후기 시화는 조선 중기 이래의 시론을 한층 강화한 시기이며, 비평 방식에서는 작가와 작품을 감상하고 그 품격(品格)을 논하는 데 서술의 주안점을 두었다. 격조(格調)와 기상(氣象)에 품평의 기준을 두고, 이를 실제 작품의 가치 · 우열 · 특징을 품평하는 데 적용하였으므로 실제적 비평이 고조된 시기라고 할 수 있다. 대표적인 시화로는 김득신(金得臣)의 『종남총지(終南叢志)』, 홍만종의 『소화시평(小華詩評)』과 『시평보유(詩評補遺)』, 남용익의 『호곡만필(壺谷漫筆)』, 김만중(金萬重)의 『서포만필(西浦漫筆)』이 있다.

18세기 전기에는 종래의 품격비평(品格批評) 시화가 시학(詩學)의 기초로 삼은 복고적(復古的) 시론의 폐단을 인식하여 이를 비판하는 데 논의를 집중하였고 시의 본질은 작가의 성정(性情)을 제대로 표현하는 데 있다고 주장하였다. 품격비평이 조선 중기 이래 시학을 총결산하였다면, 18세기 전기의 시화군은 그 폐단을 드러내고 비판함으로써 새로운 시도(詩道)를 정립하고자 노력하였다. 대표적인 시화로는 김창협(金昌協)의 『농암잡지(農巖雜識)』, 『북헌산고(北軒山稿)』, 남극관(南克寬)의 『사시자(謝施子)』, 신경준(申景濬)의 『시칙(詩則)』이 있다.

18세기 후기는 작가와 작품에 대하여 객관적으로 보려는 태도가 시화에 적용되었던 시기였다. 작품을 심도 있게 분석하고 고증하는 데 관심을 기울였고, 동시대의 작가를 엄정하게 품평하려는 노력이 가해졌다. 대표적인 시화로는 이익(李瀷)의 『성호사설(星湖僿說)』, 이덕무(李德懋)의 『청비록(淸脾錄)』, 이서구(李書九)의 『강산필치(薑山筆豸)』, 정조(正祖)의 『일득록(日得錄)』, 이규상(李圭象)의 『병세재언록(幷世才彦錄)』이 있다.

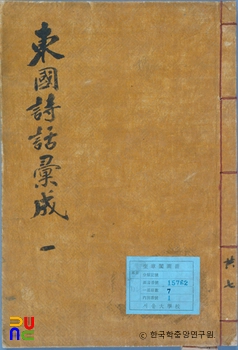

19세기 전기에는 역대 시화를 재검토하고 정리하는 작업이 대대적으로 일어났고, 사대부의 시화에서는 시론이 대립적으로 전개되었으며, 방대한 분량의 창작시화가 시화의 새로운 가능성을 펼쳐 보였다. 그리고 전통적 시화의 엄정함이 무너지고 야담화(野談化) · 골계화(滑稽化)되는 성향이 두드러졌다. 진지함보다는 흥미 위주의 내용이 시화의 주요한 부분을 차지함으로써 읽을거리를 제공하는 시화가 많이 등장하였다. 대표적인 시화로는 홍석주(洪奭周)의 『학강산필(鶴崗散筆)』, 『수여잡록(睡餘雜錄)』, 『이사재기문록(二四齋記聞錄)』, 이규경(李圭景)의 『시가점등(詩家點燈)』, 남희채(南羲采)의 『구간시화(龜磵詩話)』가 있으며, 편자 미상의 『시가제화수록(詩家諸話隨錄)』 · 『해동제가시화(海東諸家詩話)』 · 『해동시화(海東詩話)』 · 『시화초성(詩話抄成)』 등 시화 총서가 편찬되었다.

이후 근현대 시기에 이르러 조선의 시화는 전통적 형식의 시화를 탈피하여 새로운 내용과 형식이 시험되는 단계를 맞이하였는데, 하겸진(河謙鎭)의 『동시화(東詩話)』, 신채호(申采浩)의 『천희당시화(天喜堂詩話)』가 대표적이다.