범허정집 ()

『범허정집』은 조선 전기의 문신·학자 상진(尙震)의 시·소차·계사·의 등을 수록한 시문집이다. 상진의 시문은 대부분 병란과 가문의 쇠퇴로 산일되어 여러 차례 유문을 모으고, 제가(諸家)의 문집과 실록 등에서 초출(初出)하였으며 연보(年譜)를 편찬한 다음 권질(卷帙)을 재편하여 1942년에 9권 4책의 석인본(石印本)으로 간행한 것이다. 상진은 좌의정 이준경(李浚慶)과 더불어 사림 등용에 힘쓰는 등 조야(朝野)의 신망이 두터웠으나, 만년에는 윤원형·이기 등 소윤(小尹) 일파와 어울려 사림의 지탄을 받기도 하였다.

상진(尙震, 1493~1564)은 본관이 목천(木川)이며, 자는 기부(起夫), 호는 송현(松峴) · 향일당(嚮日堂) · 범허재(泛虛齋)이고, 시호는 성안(成安)이다. 할아버지는 상효충(尙孝忠), 아버지는 상보(尙甫), 어머니는 김휘(金徽)의 딸로서 연안김씨(延安金氏)이다.

그는 부모를 일찍 여의고 매부인 하산군(夏山君) 성몽정(成夢井)의 집에서 자랐다. 1516년(중종 11) 생원시(生員試)에 합격하고, 이어 1519년 별시 문과에 병과로 급제해 예문관검열(藝文館檢閱)이 되었다. 곧이어 봉교(奉敎) · 예조좌랑을 거쳐 사헌부지평(司憲府持平)에 특진되었다. 그 후 홍문관교리, 대사간, 경기도관찰사, 한성부판윤 등을 역임하고 1544년 성절사(聖節使)로 명나라에 다녀온 후 병조판서가 되어 국방을 총괄하였다. 명종이 즉위한 후 이기(李芑) 등이 실권을 장악하자, 이기의 천거와 문정왕후(文定王后)의 후원으로 병조판서에 중용되어 군정 확립에 힘썼는데, 특히 마정(馬政)의 중요성을 강조하고 그 실시에 노력하였다. 그 밖에 부민고소법(部民告訴法)을 실시해 민원을 살피기도 하였다. 1551년 좌의정에 올랐고, 1558년 영의정이 되어 그 뒤 5년 동안 국정을 총괄하였다. 좌의정 이준경(李浚慶)과 더불어 사림을 등용하는 데 힘썼다. 뒤에 영중추부사(領中樞府事)로 전임되어 기로소(耆老所)에 들어갔고 궤장(几杖)이 하사되었다.

청렴하고 관후 인자한 명상(名相)으로서 주1의 신망이 두터웠으나, 만년에는 윤원형 · 이기 등 소윤(小尹) 일파와 어울려 사림의 지탄을 받기도 하였다.

9권 4책의 석인본이다.

저자의 시문은 대부분 병란과 집안의 쇠퇴로 주6, 현손 상자화(尙子華)와 이후기(李厚基)가 인가에서 유문(遺文) 약간 편과 유묵(遺墨) · 유금(遺琴)을 수습하였다. 그 후 7세손 상귀택(尙龜澤)이 자경명(自警銘) 1편을 더하여 시(詩) · 문(文) · 명(銘) 및 유사(遺事) · 비장(碑狀)으로 편차하여 소책(小冊) 1권을 만들었다. 그러나 이 고본(稿本)은 너무 소략하였으므로 호서(湖西)에 사는 12세손 상위(尙渭)가 다시 제가의 문집과 야사(野史) · 고첩(古帖) 중에서 유문(遺文)을 수집하고, 중종(中宗) · 인종(仁宗) · 명종 실록(明宗實錄)에서 저자의 위정사적(爲政事蹟) 등을 주2. 또한 연보(年譜)를 편찬하여 붙이고, 권질(卷帙)을 재편하여 주3 상이현(尙利鉉) 등의 도움으로 1942년에 9권 4책의 석인본(石印本)으로 간행하였다.

5권 · 연보(年譜) 1권 · 부록(附錄) 3권 합 4책으로 되어 있다.

권수에 정만조(鄭萬朝)와 이중명(李重明)이 지은 서(序), 유묵(遺墨), 도(圖), 총목(總目)이 있다.

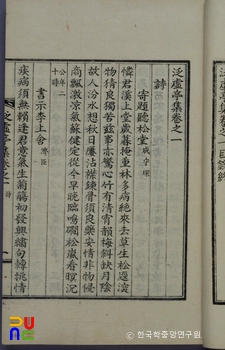

권1은 시 23수, 부시(附詩) 14수이다. 시는 대체로 중후하고 안정감을 주는 것으로 저작순으로 편차되어 있다. 1535년 강원도 관찰사 때 지은 「제강릉연곡창(題江陵連谷倉)」, 1540년 평안도 관찰사 때 지은 「제강계객사(題江界客舍)」 등이 있고, 「제성청송파산수창첩(題成聽松坡山酬唱帖)」은 성수침(成守琛)의 원시(原詩)와 신잠(申潛) 등 13명의 수창시를 수록하였다.

권2~3은 소차 10편, 계사(啓辭) 120편이고, 권3의 끝에 별집으로 계 11편이 있다. 이 가운데 「청엄정궁위차(請嚴正宮闈箚)」는 사간원헌납으로 있을 때 궁중의 기강을 세우고자 올린 소이다. 궁중에서 출입을 금해야 하는 후궁이나 상궁들이 집에서 병을 요양한다거나 사친(私親)의 길흉사를 빙자해 자주 사가에 드나들면서 인척들과 어울려 즐기는 일이 있다고 지적하고, 그 틈을 이용해 거간(巨奸)이나 장사치들이 줄을 대어 청탁이나 중신을 모해하는 일이 생기니 엄중히 금지시킬 것을 청하였다. 「범변왜선심찰형세처치계(犯邊倭船審察形勢處置啓)」에서는 해변을 침범하거나 측량하는 왜선이 있으니 철저히 감시해 금지시키고 불의에 대비할 것을 지적하고, 왜국과 대마도는 어리석은 오랑캐이므로 은(恩)으로 무마하면 우리의 말을 잘 따를 것이라면서 유화 정책을 쓰도록 건의하였다. 「청중은명명국시차(請重恩命明國是箚)」는 공사의 구분을 확실히 하여 상벌을 공정하게 집행할 것과 국시를 밝혀야 한다는 것이다. 「청중언관차(請重言官箚)」는 국사에 대해 바른 말을 하는 간관들을 소중히 대접해야 한다는 것이다. 그밖에 승려가 궁중에 출입하면서 불사를 행하는 것을 막아야 한다는 「경연진승도지폐규계궐내사계(經筵陳僧徒之弊規戒闕內事啓)」와 주7 학문이 높은 이황(李滉)을 등용해야 한다는 「경연청소이황계(經筵請召李滉啓)」가 있다.

권4는 의(議) 39편, 전(箋) 2편, 끝에 별집으로 의 22편이 있다.

권2~4는 모두 중종(中宗) · 인종(仁宗) · 명종실록(明宗實錄)에서 저자의 위정사적(爲政事蹟)을 발췌한 것이다. 각 권은 문체별로 편을 나누고 저작순으로 편집하였으며, 해당 제목 아래에는 시기 및 당시 저자의 관직명(官職名)을 부기하고 있다. 특히 권3의 계사(啓辭) 11편과 권4의 의(議) 22편 및 전(箋) 2편은 남북(南北) 왜(倭) · 여진(女眞)의 변정(邊情)과 명 나라 및 일본에 관련되는 계(啓) · 의(議)만을 모아 별집(別集)으로 편집한 것이다.

권5는 서(書) 12편, 제문(祭文) 1편, 명 2편, 한글로 된 가장(歌章) 1편, 한글로 된 금조(琴調) 「감군은곡(感君恩曲)」 4수 등이다. 가장의 「고조(古調)」는 지난날 우리말의 가사가 언어의 변천으로 사라지는 것을 애석하게 여겨 훈민정음으로 표기해 전한 것이다.

권6은 연보(年譜)로 12세손 상위(尙渭)가 편차하고 상호(尙灝)가 주4한 것으로 1867년 10월까지의 기사가 실려 있다.

권7∼9는 부록으로 권7에는 이제신(李濟臣)이 지은 행장, 홍섬(洪暹)이 지은 신도비명, 제문(祭文) 3편, 만시(挽詩) 5편, 제현증시(諸賢贈詩) 8편, 찬(贊) 1편이 수록되어 있고, 권8은 본전(本傳)과 유사(遺事)이다. 본전(本傳)은 명종실록(明宗實錄)의 졸연기사(卒年記事)를 주5한 것이고, 유사(遺事)는 동국명신록(東國名臣錄) · 조야회통(朝野會通) · 연려실기술(燃藜室記述) · 지봉유설(芝峯類說) 등 20여 종의 문헌에서 저자에 관한 언행(言行) · 일화(逸話) 등을 뽑은 것이다. 권9에는 「개종계경과별시방목(改宗系慶科別試榜目)」, 「서총대사연좌목(瑞葱臺賜宴座目)」, 「계축갑계좌목(癸丑甲契座目)」 3편이 실려 있다.

권미에 1941년에 박규화(朴奎和), 황의돈(黃義敦), 상이현(尙利鉉), 상호(尙灝), 상위(尙渭)가 지은 5편의 발(跋)과 1942년에 지은 상봉현(尙奉鉉), 상창식(尙昌植)이 지은 2편의 발(跋)이 있다.

상진의 여러 저작 가운데 「감군은곡」은 저자가 임금의 은혜를 생각해 가사체로 표현한 것으로, 국한문이 혼용되어 있어 알아보기에 편리할 뿐만 아니라, 당시의 국문학과 가사 연구에 도움을 주는 자료이다.