별

별은 행성·위성·혜성·유성을 제외하고 스스로 빛을 내는 천체이다. 지구와 달은 별이 아니다. 별은 그 밝기에 따라 분류하기도 하고 표면온도에 따른 색깔로 분류하기도 하며 별의 크기 또는 진화의 정도에 따라 주계열의 별과 거성·초거성·백색왜성·중성자별·블랙홀로 구분하기도 한다. 변광성처럼 별의 밝기가 변하는 별도 있다. 밤하늘에 나타나는 변화는 거의 이 변광성에 의한 것으로, 전통시대의 사람들은 이것을 길흉의 원인으로 생각하여 많은 기록을 남겼다. 별자리에 따른 운세 보기, 별점 치기에서 보듯 별은 민간신앙의 대상이기도 했으며 전래동화 등 문학작품의 소재로도 사랑받았다.

별[星]은 그 중심의 온도와 압력이 대단히 높기 때문에 수소원자가 서로 결합하여 헬륨원자가 되는 이른바 핵융합반응을 통해서 생성되는 막대한 에너지로 빛이나 열을 발산한다. 별의 지름은 적어도 지구의 100배 정도이며, 우리 태양계에서 이런 크기에 빛과 열을 내는 별로서는 태양이 있을 뿐이다.

따라서, 행성(行星) · 혜성(彗星) · 유성(流星) 등에도 ‘성(星)’자가 붙어 있으나 별은 아니다. 태양이 밤하늘에 보이는 무수히 많은 별과 조금도 다르지 않은 천체임에도 불구하고 다른 별과 다르다고 생각되는 이유는 다만 우리와의 거리가 대단히 가깝다는 이유 때문이다.

별의 종류는 분류하는 방법에 따라 다양하다. 먼저 별을 밝기에 따라 분류해 보면, 약 20여 개의 가장 밝은 별을 1등성, 그 다음 밝은 별을 2등성, 3등성 등으로 차례로 분류하며, 그 숫자가 크면 밝기는 오히려 작아져서 어두운 별이 된다. 맨눈으로 겨우 보이는 별은 6등성이다.

별은 저마다 파란색에서 붉은색 사이에 해당하는 고유의 색깔을 가지고 있다. 별의 색깔은 곧 그 별의 표면온도를 나타내는데, 온도로써 별을 분류하는 데는 다음과 같은 일곱 가지 분광형(分光型)을 사용한다. 즉, O형 · B형 · A형 · F형 · G형 · K형 · M형 등이다. 예를 들어 태양은 표면온도가 약 6,000℃인 노란색이므로 G형 별에 속한다.

별의 종류는 별의 크기(또는 그 진화의 정도)에 따라 정해지기도 한다. 말하자면, 주계열(主系列)의 별과 거성(巨星) · 초거성(超巨星) · 백색왜성(白色矮星) · 중성자별[中性子星] · 블랙홀(black hole) 등이다. 이 여러 종류의 별 중에서 가장 나이가 어린 별은 주계열의 별들이고, 가장 나이 많고 진화된 별은 백색왜성 · 중성자별 · 블랙홀이다. 그리고 가장 큰 별은 지름이 태양의 200배가 넘는 초거성인 데 반해서, 중성자별과 블랙홀은 지름이 불과 20㎞ 정도에 불과한 가장 작은 별들이다.

별은 태양처럼 외롭게 홀로 있는 경우가 많지만, 지구와 달의 관계처럼 두 개의 별이 서로 가까이 있으면서 인력을 통해 서로 영향을 주는 것도 많다. 이런 별들을 쌍성(雙星)이라고 하는데, 하늘에 있는 모든 별들 중 약 절반이 쌍성이다. 때로는 두 개의 별 외에 세 개 또는 그 이상의 별들이 가까이 모여 있는 경우도 있다.

마지막으로, 별들 중에는 변광(變光)하는 것이 있다. 이런 별 중에는 갑자기 큰 폭발을 하여 이로 인해서 대단히 밝아졌다가 식어가면서 천천히 어두워지는 폭발변광성이 있고, 스스로 커졌다가 작아지는 팽창과 수축을 반복하는 맥동변광성(脈動變光星)과, 두 별이 서로 돌면서 식현상(食現象)을 일으키면서 변광하는 식변광성(食變光星) 등의 종류가 있다.

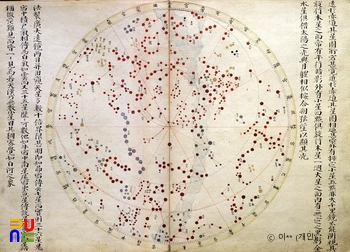

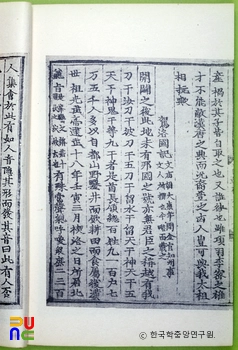

우리나라의 고대 문헌 중, 종합적으로 별을 가장 잘 기술한 것으로 1395년(태조 4)에 제작한 석각천문도인 「천상열차분야지도(天象列次分野之圖)」와 『동국문헌비고(東國文獻備考)』 상위고(象緯考)가 있다. 그 밖에도 여러 가지 별의 종류에 따른 관측 기록이 『삼국사기(三國史記)』, 『고려사(高麗史)』 천문지(天文志), 『승정원일기(承政院日記)』와 『조선왕조실록』 등 여러 문헌에 풍부하게 수록되어 있다.

먼저, 별들의 위치에 따라 하늘은 크게 3원(三垣)과 28수(二十八宿)로 나뉘고, 별들은 그것이 속한 영역에 따라 구별된다. 그리고 이 3원과 28수는 적은 수의 별들로서 작은 별자리인 283좌(座)로 다시금 세분된다.

이 283좌에 포함되어 있는 별의 수는 중국의 수(隋)나라의 단원자(丹元子)가 600년경에 저술한 『보천가(步天歌)』에 소개된 1,464성이다. 이 별의 수는 약 1,200년 동안의 왕조나 시대의 변화에도 불구하고 그대로 일정한 수로 전해오다가, 조선 말기인 1861년 남병길(南秉吉)이 『성경(星鏡)』을 저술할 때 비로소 변경된다.

별의 밝기에 따른 종류를 가장 일찍, 그리고 분명하게 기술한 문헌은 『동국문헌비고』 상위고 권1에 있는 「체대론(體大論)」이다. 이 체대론을 현대적인 용어를 사용하여 분석해 보면 다음과 같다. “별에는 6개의 등급이 있다. 1등성은 2등성보다 2.4배, 2등성은 3등성보다 2.6배, 3등성은 4등성보다 2.4배, 4등성은 5등성보다 2.2배, 5등성은 6등성보다 1.6배 더 밝다.”

이상과 같은 정량적인 밝기와 등급간의 관계는 1856년 영국의 포그슨(Pogson, N. R.)보다 무려 1세기나 앞선 진귀한 기록이다. 물론 여기서 체대론은 별의 크기가 아니라 밝기를 기술한 것임을 혼동하면 안 된다.

체대론 외에도 별의 색깔에 대한 설명이 『동국문헌비고』 상위고에 「색론(色論)」으로서 기록되어 있다. “별의 적기(積氣)는 색깔로써 구별한다. 북하(北河: 쌍둥이자리에 있는 별)는 노란색, 낭성(狼星: 天狼이라고도 하며 지금의 시리우스별)은 흰색, 심수대성(心宿大星: 心宿二로서 지금의 안타레스별)은 붉은색, 노인(老人: 지금의 카노프스별)은 파란색이다.” 이 네가지 색깔인 황 · 백 · 홍 · 청색은 희미한 별빛으로도 식별이 가능한 대표적인 색깔이다.

앞에서의 체대론은 별의 크기가 아니라 별의 밝음과 흐림(어두움)을 정의한 것으로 이해되는 반면, 정작 별의 크기에 대해서 기술되어 있는 문헌이 우리나라에는 없다. 그러나 이는 크기에 관한 한 서양에서도 그 역사가 100년을 약간 넘을 정도이며, 현대 천문학적 지식에 바탕을 두어야 가능하다는 사실을 감안한다면 당연한 일이다.

우리나라의 문헌 중 별의 기록으로서 가장 많은 부분을 차지하는 것은 변광성에 관한 것이다. 삼국시대부터 체계적으로 별을 관측하는 부서가 조정에 있었기 때문이다. 그런데 중국이나 우리나라의 문헌은 현재 변광성이라고 부르고 있는 별을 객성(客星)이라고 기록하고 있다.

물론 이 객성 중에는 신성(新星)과 초신성(超新星) 같은 변광성만이 아니라, 별이 아닌 혜성까지도 포함되어 있다. 따라서 객성이라고 된 기록 중에 어느 것이 변광성이고 어느 것이 혜성인가를 완벽하게 구별해 내기는 거의 불가능한 일이다.

최초의 객성 기록은 『동국문헌비고』 상위고 객성편에 “ 신라 파사왕 6년 여름 4월에 객성이 자미원에 들었다.”라는 기록이 있다. 이 짧은 기록으로는 이것이 신성인지 혜성인지, 경우에 따라서는 유성인지조차 알 수 없다. 이런 기록은 그 밖에도 상위고 객성편에 신라의 6개, 고구려의 2개, 백제의 1개가 수록되어 있다.

객성의 기록은 고려와 조선시대에 접어들면 훨씬 더 많은데, 특히 고려의 경우는 요성(妖星) · 수성(壽星) · 대성(大星)과 같은 애매한 표현도 포함되어 있다. 다분히 혜성이나 유성을 뜻하는 것으로 생각된다. 한편, 같은 상위고에 혜패편(彗孛篇)이 있는데, 이는 원칙적으로 혜성만에 대한 관측기록이겠지만, 신성이나 유성도 구분 없이 섞여 있다.

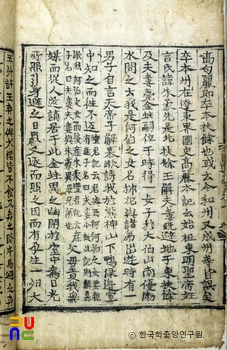

초신성의 기록으로서 가장 뛰어난 것은 현대 천문학에 크게 공헌하고 있는 케플러(Kepler, J.)의 초신성에 대한 기록이다. 유럽과 중국에 많은 기록이 있기는 하지만, 우리의 기록이 가장 정확하기 때문에 이 초신성의 광도곡선(光度曲線)을 완전하게 잘 그려낼 수 있게 된 것은 잘 알려진 사실이다.

이는 조선 선조 37년 말부터 38년 초까지 약 5개월간 관측한 기록으로서 『선조실록(宣祖實錄)』과 『증보문헌비고』에 남아 있다.

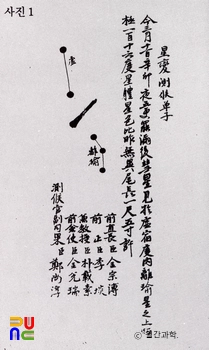

변광성의 하나인 맥동변광성으로서 가장 대표적인 별은 고래자리에 있는 미라(Mira)별로, 이 별은 최초로 발견된 변광성이다. 예로부터 별은 변하지 않는다 하여 항성(恒星)이라고 불러왔는데, 변광한다는 사실을 알게 된 것이 바로 이 별의 변광을 발견하게 된 때로부터 시작된다.

이 별의 변광을 처음으로 발견한 사람은 독일의 슈미트(Schmidt, G.)로서 1596년의 일로 널리 알려져 있으나, 사실은 그보다 4년 앞선 1592년(선조 25)에 관상감의 측후관에 의해서 발견된 것이다. 『증보문헌비고』의 기록을 풀이해서 보면 다음과 같다. “선조 25년 10월 신해일(음력 19일)에 객성이 천창(天倉) 내에 보였다. 다음해(1593) 천창에 있는 그 별은 갑오년(1594) 정월 경진일까지 보이다가 희미해졌다.”

별의 이변 중에서 특기할 만한 현상은 태양의 흑점을 관측한 기록이다. 오늘날에는 태양의 흑점이 망원경을 사용하지 않고는 맨눈으로 볼 수 없는 태양 표면의 현상으로 알려져 있는데, 고대 중국과 우리나라의 문헌에 흑점에 관한 기록이 자주 나타난다.

흑점에 대한 우리나라 최초의 기록으로는 『고려사』 천문지에 “고려 의종 5년 3월 계유일에 해에 흑자(黑子)가 있어 크기가 계란과 같았다.”라는 부분이 있다. 그런데 이런 기록이 고려시대에는 많이 있으나, 조선시대에 오면 전연 보이지 않는다. 이는 태양 활동이 이때로부터 약화되었다는 증거로 보고 있다.

이상과 같은 과거의 여러 기록들은 장구한 세월이 지나야 그 변화의 작은 단면을 엿볼 수 있는 별의 존재와 진화를 이해하는 데 반드시 필요한 과학적 관측기록으로서 가치가 높은 것들이다. 왜냐하면, 그 기록이 아무리 간단하고 서툴게 기술된 것이라 하더라도 인간경험의 시간폭을 조금이라도 연장해 주는 것이기 때문이다. 그러나 과거의 기록이라 해서 모든 것이 다 과학적이고 따라서 가치 있는 것은 아니다.

옛사람들에게 하늘의 현상과 별들은 『고려사』 천문지의 서두에 기록된 바와 같이 “……하늘이 징후를 나타내어 길흉을 보이면, 성인(聖人)이 이를 규범으로 삼았다.”고 하는 놀라운 대상이었다. 그래서 하늘의 징후는 국가와 조정의 대소사뿐만 아니라, 나아가서는 개인의 길흉을 가리키는 것으로 받아들여졌다.

그것의 가장 간단한 예가 요성이라는 표현이다. 이것은 흉한 징조를 나타내는 혜성이나 유성(별똥별)을 가리키는 이름이다. 『세조실록』에 1456년 나타난 혜성과 관련된 사건의 기록이 있다. 그것은 세조 2년 6월 2일(경자)에 발생한 사육신사건과 관계된 것이다.

하위지(河緯地)와 성삼문(成三問)을 문초할 때 “천변(天變)의 일을 기회 삼아서 반란을 도모했는가고 물었더니, 이에 성삼문은 혜성이 나타났기에 참소하는 사람이 나타날까 오히려 염려했다.”고 대답했다는 기록이다.

1664년(현종 5) 10월에는 헬리혜성보다 더 밝고 더 긴 꼬리를 가진 혜성이 나타났다. 현종이 심히 걱정되어 신하들을 불러 모아놓고 한 말이 『승정원일기』에 다음과 같이 기록되어 있다. “혜성이 밤마다 나타나 사라지지 않고 있으니, 이는 나라의 근심거리다. 이로써 하늘이 우리에게 엄한 경계를 하는 것이니, 혜성이 사라질 때까지 경들은 몸가짐을 단정히 하며, 밥상의 반찬을 한 가지씩 줄이며, 호의호식을 금하라.”

1759년은 헬리혜성이 나타난 해였다. 76년을 주기로 찾아오는 천체라는 사실을 그 당시(영조 35년)의 사람들은 알지 못하였다. 이때 우리나라 근해에서 난파되었다가 구출된 네덜란드 선원들이 한양에서 멀리 떨어져 있는 지역인 여수와 순천에 분리, 수용되어 있었다.

그 중에 하멜(Hamel, H.)이 끼어 있었는데, 그는 그곳에서 탈출한 뒤 출판한 『하멜표류기』에 이 혜성과 관련해 “꼬리가 길고 대단히 밝은 혜성이 나타나니, 세상사람들이 몹시 불안해 했다.”라고 기록하고 있다.

조정에서는 전국에 영을 내려 해안선의 경비를 강화하고, 낮에는 민가에서 연기가 솟아오르지 않도록 하고, 밤에는 불빛이 바다에 새어나가지 않도록 당부하였다. 이처럼 고대 천문학에는 별에 대한 순수한 과학적인 것이 아니라, 점성적이고 미신적인 요소가 뒤섞여 있다.

그러나 별이 주는 의미를 과학적으로만 해석했다면, 그 당시 사람들에게 있어서 별은 큰 관심의 대상이 되지 못했을 것이다. 크게는 국가와 사회, 작게는 자기 개인에게까지 좋건 나쁘건 간에 영향을 주는 무서운 대상이라는 신앙적인 요소가 강하게 작용했기 때문에 많은 관측기록이 남게 되었을 것이다.

별신앙은 크게 보아 천계신앙과 천체신앙의 일부를 이루는 것으로 점치기와 주술로 형성되었다. 물론, 이들 두 가지 신앙형태는 따로따로 지켜진 것이 아니고 대부분의 경우 양자 일체라고 해야 할 경지에서 지켜간 것이다.

별신앙은 별에 신앙을 바치던 사람들의 우주론(우주발생론과 우주구성론)과 맺어져 생겨났다. 제주신화의 「천지왕본풀이」에서 천지의 구분, 낮과 밤의 구분 및 해와 달의 발생과 함께 별의 발생이 이야기되고 있는 만큼, 별의 발생은 태초의 우주창조에 버금갈 만한 중요한 의미를 지니게 된다.

그러나 실제의 신앙행위를 대상으로 삼을 때 기하학적인 도형으로 표현될 우주구성론과 짝지어서 별을 말하기는 어렵다. 다만, 별과 별의 관계, 별과 지상세계와의 관계에 의하여 추상적으로 생각할 수 있는 원리 내지 체계를 통해서 우주구성론의 단위로서 별을 말할 수 있게 된다.

별의 점치기, 즉 점성술은 바빌로니아 · 이집트의 사례가 보여주고 있듯이 과학적인 관상법(觀象法)이나 천문학과 맺어져 이루어지고 또 실행되었다. 별을 단순히 하늘세계에 국한된 것으로 보지 않고, 별의 운행자리 · 방향 · 모양 · 빛 등이 지상세계의 자연현상, 왕정(王政) 그리고 인간생활 전반에 미칠 영향까지 고려해서 별을 에워싼 우주구성론이 형성되고 그것을 발판으로 별점치기가 시행된 것이다.

말하자면 별은 천지조화 및 천지운세의 원리이면서 아울러 조짐이었으니 별과 더불어 영위되는 천지조화가 있었고 별과 함께 이룩되는 천지간의 운세가 있다는 생각에 기대어서 별점치기가 가능했던 것이다.

이 별점치기가 별의 운행 · 모양 · 빛 등에 대한 관찰 없이 불가능했다는 것은 말할 것도 없지만, 이런 뜻에서 주술적 · 종교적인 신앙행위인 별점치기, 말하자면 점성술이 과학인 천문학과 맺어지게 되는 것이다. 즉, 별신앙은 종교행위이자 과학이었던 셈이다. 별점치기는 삼국시대 이래로 아주 잘 조직된 궁중의 것에서부터 소박한 민간의 것에까지 다양하게 나타나 있다.

별점치기는 말할 것도 없이 별의 운행 · 모양 · 빛깔 등을 기호 또는 조짐(징조)으로 삼아서 그것을 해독함으로써 그것이 천지조화 및 지상세계에 미칠 길흉 양면에 걸친 결과를 예언하는 행위이거나, 아니면 징조와 해석 사이의 인과관계를 설정하는 행위이다.

궁중에서는 왕조 및 시대의 흥망성쇠 및 전국적인 농사의 풍흉에 관계되어 해석되었고, 민간에서는 시세의 추이 이외에도 농사에 관계되어 있어서 농사점이라는 면을 더 강하게 지니고 있었다고 생각되는데 그 보기는 다음과 같다.

“대성(大星)이 월성(月城)에 떨어지니 그 별 떨어진 곳에 유혈이 있고 누군가가 패할 징조다.”( 『삼국사기』 열전 제1 김유신 상) “봄에 요성(妖星)이 나타나고 지진이 있자, 김유신이 스스로 수를 다할 액상[疫相]이라고 풀이했다.”(『삼국사기』 열전 제1 김유신 하) “천구(天狗), 곧 운성(隕星)이 왕궁의 동쪽 누각 남쪽에 떨어지고 그 밖에 여러 이상한 일이 생기자, 천하에 큰 병란이 일어날 조짐이라고 보았다.”(『삼국유사』 기이 제2 혜공왕) “겨울에 혜패성이 서쪽에 보이고 망각성(芒角星)이 동쪽으로 향하자, 이것은 낡은 것이 사라지고 새 것이 돋아날 징조라고 보았다.”(『삼국사기』 열전 제4 김양)

이 같은 사례는 대체로 고려시대와 조선시대에 걸쳐서 지켜져 있거니와 다음은 그 보기들이다. “목성 · 화성 두 별이 실도(失度)하자, 대전 뜰에서 이에 초제(醮祭)를 드리다.”(『고려사』 권17) “혜성이 이미 사라지므로 정전(正殿)으로 돌아가 평소대로 왕께서는 식사를 들다.”(『고려사』 세가 4권, 현종 9년 11월) “달이 필기성(畢歧星)을 범하다.”( 『세종실록』 제11권 3년 1월 초8일) “유성이 헌원성(軒轅星)에서 나와서 동쪽 하늘가로 들어가다.”(동상, 3월 초3일).

이 같은 궁중의 별점치기와 짝지어진 별신앙의 원천이 “영성(零星)과 사직에 고사드린다.”고 한 고구려의 사례에 있음은 말할 나위도 없는 일이다. 별점치기도 다른 자연 점치기나 속신(俗信)과 마찬가지로 일정한 체계를 갖추고 있다. 점치기의 대상이 되는 별은 일단 정례(定例)가 아닌 별이고 이 정례가 아닌 별은 길과 흉의 징조, 말하자면 길하고 궂은 징조의 별로 나누어진다.

정례와 비정례, 길조와 흉조, 이 같은 양분법의 상호관계에 의해서 별점치기의 원리는 이룩되어 있었던 것이지만, 전체적으로는 [길의 비정례]↔[정례]↔[흉의 비정례]와 같은 원리가 별점에는 간직되어 있었던 것이다.

이때 정례는 길도 흉도 아닌 중성이 된다고 간주할 수 있다. 비정례는 별의 유무의 교체현상, 말하자면 있던 것이 없어지거나 없던 것이 나타나거나 하는 경우 내지는 정규궤도에서 벗어나는 현상과 방위나 모양, 빛의 변화 등이 포함되어 있었다. 이 가운데 범(犯) · 침(侵) · 식(食) · 충돌 등으로 인식되어 괴이한 별 또는 괴이한 별의 현상이라고 불러도 좋을 것이 흉의 비정례에 속한다.

이것들은 보는 사람에게 공포나 불안 또는 불쾌감을 일깨우고, 심한 경우 엄청난 혼란까지 유발한 사례들이다. 이에 견주어서 길의 비정례는 신이한 별 또는 신이한 별의 현상들인데 이것들은 보는 사람들에게 도취감 · 외경감 · 숭엄감 등을 일깨운 것이라고 보여진다. 별신앙과 관련된 주술은 흉조의 점괘가 나왔을 때 이를 풀기 위해 기양(祈禳) 또는 초제라는 이름으로 시행되었다.

민간에서도 별은 신앙의 대상으로서 수많은 속신의 체계를 이루고 있었다. 천지신명과 짝지어진 일월성신(日月星辰)이 우주론적인 신격으로서 신앙된 것을 비롯해서 김유신이나 강감찬(姜邯贊)의 전기가 보여주듯 탄생의 원리로서 작용한다고 믿어진 별, 혹은 수명의 장단의 관념과 짝지어져 칠성굿 · 칠성단 · 칠성각 등을 존재하게 만든 칠성, 한 개인의 나이에 따르는 운수를 도맡는다고 믿어진 별, 또는 별의 신격으로 여겨진 직성(直星) 등이 민간 사이에 널리 신앙되고 있었다.

이 밖에 풍수지리설의 방위관념과 함께 맺어진 28수나 주술적인 힘을 지니고 있었던 것으로 믿어진 운석 역시 민간에 유포되었던 별신앙의 일부로 간주해도 좋을 것이다. 도교에서 빌려온 노인성, 곧 ‘남극수명성’이라는 별에 대한 신앙과 함께 칠성이며 직성 신앙은 쉽게 ‘운명의 별’이라는 관념을 파생시킬 수 있을 것이다.

이것은 상고대 고분벽화 속에 그려넣어진 가장 대표적인 별자리가 북두칠성이었다는 사실과, 전래된 점성술을 위한 여러 별자리그림 중에서 북두칠성이 중심자리에 그려넣어져 있다는 사실과 함께 고려되어야 할 것이다.

민간의 농사점으로 활용된 별점으로는 이른바 ‘좀상보기’가 보편화되어 있었을 뿐만 아니라, 현재에도 일부 지방에는 살아남아 있다. 좀상이란 좀생 · 좀생이 등으로 불리지만 달리 묘성(昴星)이라고도 불리고 있는데, 음력 2월 5, 6일 무렵에 이 별무리와 달과의 거리를 보아서 한해 농사의 잘되고 못됨을 점치는 것이 ‘좀상보기’이다. 달이 밥그릇에, 좀상별무리가 애기들에 견주어서 해석되고 있는 이 별점은 시적인 상상력을 촉발하기도 하는 것이다.

이와 같은 여러 신앙이며 속신의 대상이 된 별들은 한편으로는 한국인의 시심(詩心) 내지 시정(詩情)을 일깨우는 데도 큰 힘을 발휘하였다. 사람이 죽어서 된 별을 비롯해서 초월적인 이상과 꿈의 상징으로 생각된 별, 혹은 운명의 빛, 수명의 등불인 별들이 한국인 마음의 밤하늘에 빛나고 있다. 그런가 하면, 견우직녀의 이야기가 펼쳐지는 은하수는 한국인의 시정의 강물로서 우리들 마음 속에 빛나고 있는 것이다.