국어 ()

국어는 한 국가에서 공용어로 인정되어 널리 사용되고 있는 언어이다. 국가어(national language)라고도 한다. 국가어 개념은 유럽에서 근대국가가 성립하면서 정서법과 표준어를 제정하고 교육하는 가운데 정립되었다. 대체로 1국가 1국어 형태지만 스위스처럼 1국가 다국어인 경우도 있다. 한 국가 내의 소수민족 언어는 병행하여 사용되는 경우가 많은데 전국적으로 통용되는 공용어에 밀려 점차 위축되고 잊혀져가는 것이 현실이다. 언어는 마음과 생각에 직결되므로, 단일한 국어를 가진 우리 민족은 이로 인한 문화적·정신적 동질성이라는 큰 혜택을 받고 있다.

국가어의 개념은 유럽에서 근대국가의 성립과 함께 형성되었다. 각국이 정서법(正書法)과 표준어(標準語)를 제정하였고, 이를 국민에게 가르치는 것을 교육의 가장 중요한 과업으로 삼았던 것이다. 우리 나라에서 이런 국가어의 개념이 정립된 것은 19세기 말엽의 일이다. 아울러 새로운 정서법과 표준어를 제정하려는 노력이 이때에 시작되었던 것이다.

국가와 언어의 관계는 단순하지가 않다. 오늘날 우리나라는 단일민족 국가로 단일한 언어가 사용되고 있다. 우리나라 사람들은 이것을 당연한 일로 생각하고 있으나, 다른 국가들의 경우를 보면 단일언어를 사용하는 것이 결코 당연하다거나 일반적인 사실이 아님을 느끼게 된다. 한 국가 안에 여러 언어를 말하는 사람들이 살고 있는 경우가 결코 드물지 않은 것이다.

이런 경우, 단수의 국어를 강요하는 국가도 있고 복수의 국어를 인정하는 국가도 있다. 영국에서는 영어만이 사용되고 있는 것으로 알기 쉬우나 지금도 잉글랜드에서 웰시어(Welsh), 스코틀랜드에서 게일어(Gaelic) 등이 사용되고 있다. 영어는 게르만어군의 한 갈래요, 웰시어나 가엘릭어는 켈트어군에 속하는 언어이므로 역사적으로 보면 켈트어가 영어보다 먼저 이 섬에서 사용되었다(게르만어군과 켈트어군은 다 같이 인도 · 유럽어족에 속한다.). 그러나 영국은 영어만을 국어로서 인정하고 있다.

이에 대하여 스위스가 국어로서 프랑스어 · 독일어 · 이탈리아어를 인정하고 있음은 널리 알려진 사실이다. 중국과 같이 소수 민족의 자치(自治)가 인정된 나라에서는 그 민족의 언어를 인정하는 정책을 취하고 있어, 언뜻 보면 복수의 국어를 가진 듯이 보이나 전국적인 공용어로서는 중국어만을 인정하고 있으니 역시 국어는 단일하다고 할 수밖에 없다. 이런 나라에서는 소수 민족은 자연히 두 언어, 즉 전국적인 공용어인 국어와 자기 민족의 언어를 사용하게 되는데, 전국적인 공용어의 세력이 워낙 강하여 점차 그것만을 쓰고, 자기 민족 본래의 언어는 잊어버리게 되는 경향이 나타나게 마련이다. 이렇게 볼 때, 우리나라가 단일 국어를 가지고 있음이 얼마나 혜택받은 조건인가를 깨닫게 된다.

단일한 국어를 가진 국가는 복수의 국어를 가진 국가에 비하여 행정 · 교육 · 언론을 비롯한 모든 분야에서 막대한 편의를 누린다. 그러나 국어의 단일성이 지니는 진정한 가치는 이런 편의보다도 훨씬 더 깊은 차원에서 찾아볼 수 있다. 인간의 언어는 마음과 생각에 직결되어 있다. 민족문화나 민족정신은 그 민족의 오랜 역사를 통해서 형성되는 것인바, 그 언어와 동떨어진 문화나 정신은 있을 수가 없는 것이다. 우리나라가 단일한 국어를 사용함으로써 온 국민이 문화적 · 정신적으로 동질성을 띨 수 있었던 것이다. 우리 민족의 크나큰 저력은 바로 이 동질성에서 우러나오는 것이다.

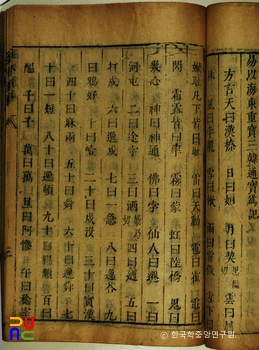

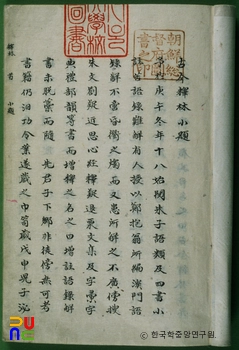

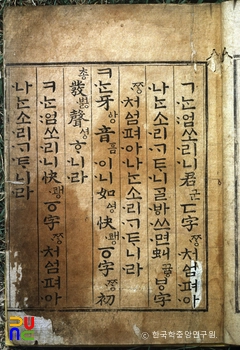

지금 우리나라에서 ‘국어’는 두 가지 뜻으로 쓰이고 있다. 첫째는 위에서 말한 국가어의 뜻이요, 둘째는 우리나라의 국어 즉 한국어(韓國語)의 뜻인데, 이 둘째 뜻으로 더 많이 쓰이고 있다. ‘ 국어학(國語學)’, ‘국어사(國語史)’ 등. 이 둘째 뜻의 ‘국어’의 용례는 15 · 16세기의 문헌에서 볼 수 있는 것으로 그 역사가 자못 오래다. 예를 들면, 『훈민정음(訓民正音)』 어제서(御製序) 첫머리의 ‘국지어음(國之語音)’도 그렇거니와 해례(解例)에 바로 ‘국어’의 용례가 있으며(合字解), 『훈몽자회(訓蒙字會)』에도 여러 글자의 주(註)에서 ‘국어(國語)’, ‘국음(國音)’을 볼 수가 있다(상권 ‘蔢’, ‘姑’ ; 중권 ‘門’, ‘舵’, ‘厠’ 등). 앞으로 이 글에서 ‘국어’는 이 둘째 뜻으로 쓰기로 한다.

세계 언어 속의 국어

오늘날 이 지구상에는 엄청나게 많은 언어가 존재한다. 그 집계는 학자에 따라, 관점에 따라 서로 다르다. 아직 세계의 모든 언어에 대한 자세한 연구가 이루어지지 않은 탓도 있지만, 언어와 방언(方言)을 구별하는 기준을 설정하는 데 가장 큰 어려움이 있다. 서로 대화를 해서 통하지 않으면 다른 언어로 볼 수 있지 않느냐고 쉽게 생각할는지도 모르지만, 사실은 그렇게 간단하지가 않다. 우리나라에도 지방마다 말이 다른데 그들 상호간에 서로 통하지 않는 경우가 적지 않다. 그 중 가장 심한 예로 제주도말을 들 수 있다. 서울 사람이 제주도에 가서 그곳 사람과 말을 하면 전혀 통하지 않는다.

요즈음은 제주도 사람들도 표준어를 배워서 서울말을 잘하기도 하고 알아듣기도 하는 사람이 많아졌지만, 이런 사람들은 자기 고장 말과 서울말을 아울러 하는 사람이니 젖혀놓고, 자기 고장 말밖에 모르는 사람을 상대할 때는 전혀 통하지 않는다. 그렇다고 제주도말을 우리 국어와는 다른 언어로 볼 수 있을까? 지금 우리나라에는 이렇게 보는 사람은 하나도 없고, 제주도말을 우리 국어의 한 방언으로 보고 있다.

중국어의 경우는 더욱 심하다고 할 수 있다. 북경어(北京語)를 기초로 한 보통화(普通話), 즉 표준어의 보급에 힘쓰고 있으나, 본래 중국어는 지역에 따라 심하게 분화되어 있다. 학자들은 중국어의 방언을 ① 북경음계(北京音系), ② 오음계(吳音系), ③ 민음계(閩音系), ④ 월음계(粤音系), ⑤ 객가음계(客家音系) 등으로 크게 나누는데, 이들 중에는 서로 통하지 않는 것도 있다. 이 세계에는 이들보다도 더 적은 차이를 가지고 있으면서 서로 다른 언어로 인정되고 있는 예도 없지 않다.

언어로 보느냐 방언으로 보느냐를 결정함에 있어서는 언어외적(言語外的)인 요인들이 많이 작용하고 있음이 사실이다. 서로 비슷한 말을 하고 있는 경우라도 각각 독립국가를 이루고 있으면 그 국가의 말들은 서로 다른 언어로 간주되는 것이 통례로 되어 있는 것이다. 스웨덴어 · 노르웨이어 · 덴마크어는 서로 말이 통할 정도로 비슷하지만 일반적으로 다른 언어로 간주되고 있다.

이리하여 세계 언어의 수는 확정하기가 어렵지만, 최근의 연구보고는 5,000을 넘는 것으로 추산하고 있다. 이 숫자는 이 세계에 국가의 배경이 없는 언어가 얼마나 많은가를 잘 보여준다. 그리고 이른바 문명어(文明語)라고 불리는 언어는 이 많은 중에서 선택된 극소수의 언어들임을 알 수 있다. 우리 국어는 이러한 언어의 하나인 것이다. 우리 국어는 인구로 보아도 전 세계의 언어들 중에서 20위 안에 드는 큰 언어의 하나이다. 특히 고대로부터 찬란한 문화의 꽃을 피워온 동아시아에서 우리 국어는 중국어 · 일본어와 함께 3대 문명어를 이루고 있다.

오늘날 국어는 주로 한반도와 그 주변의 여러 섬에서 사용되고 있다. 우리 민족은 아득한 고대에는 그렇지 않았지만 중세 이후에는 한반도라는 작은 울타리 안에서 살아왔다. 그러다가 일본의 침략으로 해외로 나가는 사람이 많게 되었다. 오늘날 아시아 대륙과 일본에는 수백만의 교포가 있다. 중국의 동삼성(東三省), 즉 요령성(遼寧省) · 길림성(吉林省) · 흑룡강성(黑龍江省)에 사는 우리 교포의 수는 170만을 넘는다고 한다.

특히, 길림성의 연변(延邊)에는 75만이 자치주(自治州)를 형성하고 있으며, 국어가 공용어로 인정되어 있다. 일본에도 70만에 가까운 우리 교포들이 살고 있는데, 이들이 많이 모여사는 곳에는 국어가 널리 통용되고 있다. 러시아 영토 안의 교포들은 본래 동부 시베리아에 살고 있었으나 제2차 세계대전 중에 중앙아시아로 강제로 옮겨져 지금은 그곳에서 살고 있는데, 아직도 나이 많은 세대들은 국어를 사용하고 있다고 한다.

그리고 일찍이 한말에 미국 하와이에 첫 이민이 있은 뒤로 오래 끊겼던 아메리카대륙에의 이민은 광복 뒤에 다시 늘어 지금은 100만에 육박하고 있다. 미국에도 많은 교포가 집단을 이루고 있는 곳이 여럿 있으며, 이들 교포사회에서는 우리 국어로 신문 · 잡지 · 단행본 등을 간행하고, 학교를 세워 2세, 3세 들에게 국어를 가르치기도 한다.

그러나 우리 국어의 사회적 가치가 크지 못했던 탓으로 젊은 세대들은 국어를 말하거나 알아듣지 못하게 되는 경우가 많았다. 그러므로 해외에 거주하는 교포들은 2세, 3세 들을 2개 언어 사용자로 키우는 것이 가장 바람직한데, 이를 위해서는 여러 모로 많은 노력이 요망되었다. 어쨌든 이제는 우리 국어를 말하는 동포를 세계 어느 곳에서나 볼 수 있게 되었다. 이만큼 우리 국어의 세력이 신장되었으며, 이로 말미암아 그 국제적인 지위도 향상되어가고 있다.

세계의 언어들은 직접 또는 간접으로 접촉을 가진다. 그 민족이 이 지구 위에서 완전히 고립되지 않는 한, 문화의 교류가 있게 마련이며, 언어의 접촉이 생기게 되는 것이다. 우리 국어도 그 오랜 역사를 통하여 여러 언어와 접촉을 가져왔다. 국어는 중국어와 가장 오래고 깊은 접촉을 가져왔고, 그 밖에도 시대에 따라 몽고어 · 만주어 · 일본어, 그리고 영어를 비롯한 구미제어와도 접촉을 가져왔다.

이러한 접촉의 결과, 우리 국어 속에 다른 언어의 요소가 들어오기도 하고 다른 언어 속에 국어의 요소가 들어가기도 하였다. 그런데 여기서 두드러지는 사실은 우리 국어는 받은 것은 많은 데 비해 준 것은 많지 않다는 것이다. 이것은 우리나라가 예로부터 모든 면에서 진취적으로 해외로 뻗어나가지 못했음을 말해주는 것이기도 하다.

국어의 실상

엄밀하게 말하면 우리나라의 어느 두 사람도 똑같이 말하지는 않는다. 각 개인마다 그 개인 특유의 말씨를 가지고 있기 때문이다. 학자들은 이것을 개인언(個人言, idiolect)이라고 부른다. 그런데 자세히 관찰해보면 어떤 한 개인도 하나의 개인언만을 가지고 있지는 않다. 그 한 예로 경상도지방에서 태어난 사람은 고향에서 마을 친구들과 말할 때와, 다른 지방 사람들과 말할 때에 조금 다른 말씨를 쓴다.

지금 우리나라에서 자기가 태어난 고장의 말밖에 모르는 사람은 극히 드물고 대개는 다른 고장의 말을 알고 있다. 다른 고장의 말을 알고 있다고 해도 그 정도에는 많은 차이가 있어서, 좁은 경우에는 군이나 도에 국한되기도 하고, 넓은 경우에는 전국에 이르기도 한다. 이렇게 볼 때, 우리나라의 언어생활은 극도의 다양성을 띠고 있다고 할 수 있다.

이러한 다양성이 특히 지역에 따라 두드러짐을 우리는 경험을 통하여 알고 있다. 지방마다 사투리가 있어서 다른 지방의 그것과 차이를 보여준다. 어떤 마을 사람들이 자기네 말씨는 냇물 건너에 있는 마을이나 고개 너머에 있는 마을 사람들의 그것과는 다르다고 느끼는 것은 결코 드문 일이 아니다. 그러나 크게 보면 어느 지역의 사투리들은 공통특징을 가지고 있음을 확인할 수 있다. 이렇게 묶인 단위를 방언(方言, dialect)이라고 한다.

물론 우리나라의 사투리들을 몇 개의 방언으로 묶는 데는 여러 가지 문제가 있다. 방언구역은 어떤 특징들을 공통적으로 가지고 있음을 토대로 해서 결정하게 되지만, 그 특징들의 경계선, 즉 등어선(等語線)은 서로 엇갈려 있는 경우가 많은 것이다. 그러나 대체로 중요한 등어선들이 겹치는 지점들을 이어보면 방언 경계가 드러난다.

지금까지의 방언학의 연구 성과를 토대로 해볼 때 우리나라에는 중부방언 · 서북방언 · 동북방언 · 동남방언 · 서남방언 · 제주방언의 여섯 방언이 설정된다. 이들 방언의 경계선은 행정구역의 그것과 반드시 일치하지 않는다. 예를 들면 제주방언의 경우 이것은 제주도(濟州島)의 방언이지 결코 제주도(濟州道)의 방언은 아니다. 행정단위인 제주도에는 추자도(楸子島)도 포함되어 있지만, 이 추자군도의 사투리는 제주방언에 속하지 않고 서남방언에 속한다.

위에서 서남방언을 전라도방언이라고 이름하지 않은 이유도 여기에 있다. 편의상 서북방언은 평안방언, 동북방언은 함경방언, 동남방언은 경상방언, 서남방언은 전라방언이라고 할 수 있으나, 여기에 ‘도(道)’를 붙여서 부르지 않음을 주의할 필요가 있다. 이들이 옛날의 8도(八道) 또는 오늘날의 14도의 경계와는 반드시 일치하지 않기 때문이다.

우리나라와 같이 오랜 전통을 지닌 사회에서는 지역방언들이 깊게 뿌리를 박고 있는 것이 통례이다. 우리나라의 여러 방언들은 고대로부터 이어져오면서 끊임 없이 분화의 길을 걸어왔던 것이다. 그러나 고려와 조선 왕조의 천년에 걸친 중앙집권제는 이 분화에 대하여 강력한 제동력을 행사하였다. 이 힘의 작용으로 우리 국어는 끊임없이 통일을 추구하여올 수 있었던 것이다. 결국 국어의 역사는 분화를 향한 원심력과 통일을 향한 구심력의 끊임 없는 상호작용으로 요약될 수 있다.

방언의 전통을 흔드는 예외적인 요인으로 전란(戰亂)을 들 수 있다. 외적이 침략해오면 많은 국민들이 고향을 떠나 피란길을 떠나게 된다. 일시에 일어나는 이러한 인구의 이동으로 여러 방언이 뒤섞이게 되어 서로 영향을 받게 된다. 흔히 언어변화의 한 요인으로 전쟁을 드는 학자들이 있지만, 전쟁 자체보다도 이로 인한 인구의 이동이 더욱 중요한 요인이 아닌가 한다.

6 · 25 때 임시수도 부산은 전국 각지에서 온 사람들로 인하여 전국 방언들의 뒤범벅이 되었는데, 수복 뒤에는 서울로 이것이 옮겨와서 그 상태가 오늘날까지 계속되고 있다. 그 결과는 실로 놀랍다. 광복 전후만 해도 서울에서는 순수한 서울말이 주로 사용되었는데, 이제는 서울말을 사용하는 사람은 도리어 찾아보기 어렵게 되었다. 엄청난 방언들의 범람으로 그동안 서울말에는 새로운 변화들이 나타나기 시작하였다. 지금 서울의 젊은 세대가 쓰는 말의 음운(音韻) · 문법 · 어휘에는 여러 지방 방언들의 영향이 뚜렷이 보인다.

언어는 지역적으로 분화되어 있을 뿐 아니라 사회적으로도 분화되어 있다. 즉, 계층이나 직업에 따라서도 분화된다. 예전에 계층이 확립되고 이에 따라 사농공상(士農工商)의 직업이 정해져 있었던 사회에서는 그 각 집단의 말이 현저한 특징을 지니고 있었다. 이처럼 사회적으로 분화된 말들을 특수어(特殊語)라 부르기도 하거니와, 그 특징은 어휘뿐만 아니라 음운 · 문법에도 나타났다.

그 중 가장 특이한 예로 궁중어(宮中語)를 들 수 있다. 임금을 중심으로 한 궁중이라는 특수사회에서는 독특한 말이 발달되어 있었던 것이다. 예전에 서울에는 우댓말과 아래댓말이 있었는데 이것은 지역적으로 특수한 계층집단이 모여살았고, 그들의 말이 서로 다른 특징을 가진 데서 붙여진 명칭이었다. 또, 서울의 육주비전(六注比廛)에서는 상인들 사이에 독특한 말이 사용되었다. 이것은 일종의 은어(隱語)라고 할 수 있는데, 여러 직업 집단에 특수한 은어들이 많이 발달되어 있었다. 이와 비슷한 현상은 전국적으로 널리 퍼져 있었다.

오늘날은 이런 특징들이 거의 없어지고 주로 직업에 따라 독특한 말이 쓰임을 볼 수 있다. 가장 비근한 예로 농촌과 어촌의 말의 차이를 들 수 있는데, 서로 이웃한 두 마을이라도 어촌의 말은 농촌의 말과는 다른 점이 많다. 이 차이는 어휘에서 주로 나타나는바, 비단 어민들이 바다로 나가 고기를 잡는 생활에 필요한 특수한 어휘를 가지고 있다는 점에서 뿐 아니라 땅 위에서의 생활에 관한 어휘에서도 상당한 차이가 있음이 보고되어 있다.

지금도 우리 사회에는 여러 특수 집단들이 있고, 그 집단에 특수어가 발달되어 있음을 보여주기도 한다. 학생이나 군인들 사이에는 일반사회와는 다른 단어들이 많이 사용되고 있는데, 이들은 심한 유행어의 성격을 띠고 있다. 이 단어들 중에는 일반사회에까지 흘러나와 널리 사용되는 예도 이따금 있다. 지금 우리 사회에서 특수어를 살펴보면 무엇보다도 먼저 범죄집단의 특수어를 들 수가 있는데, 부분적으로 보고된 자료를 보면, 그것들은 새로운 형성에 말미암은 것이지 오랜 전통을 지니고 있는 것 같은 인상을 주지는 않는다.

아마 아직도 옛 전통을 잇고 있는 특수어로는 산삼을 캐는 사람들의 말, 즉 심마니말이 거의 유일하지 않은가 한다. 평안북도 강계와 강원도 설악산의 심마니말에 대한 조사가 이루어진 바 있는데, 이 두 지역의 심마니말에 공통적인 단어들이 많은 것으로 보아 서로 역사적으로 관련이 있음을 알 수 있다. 이와 같이 특수어라고까지는 할 수 없어도, 우리 사회의 여러 분야에는 다소나마 언어의 분화가 있음을 볼 수 있다. 언어의 사회적 분화는 근래 사회언어학(社會言語學)의 중요한 연구과제가 되고 있다.

앞에서도 말한 것처럼 우리 국어에는 분화와 통일을 지향하는 두 힘의 끊임없는 작용이 있어왔다. 이 두 힘의 작용은 언어사회의 가장 자연스러운 현상이라고 할 수 있지만 통일을 지향하는 힘, 즉 구심력은 한 언어사회가 그 전체성을 유지할 필요성에서 나온 것이라고 할 수 있다. 이 구심력은 그 언어사회가 정치적 · 문화적으로 안정성을 유지하고 있을 때에는 강화되고 그렇지 못할 때에는 약화된다.

여기서, 우리나라에서는 다른 나라들의 중세사에서와 같은 지방분권이 없었다는 사실이 무엇보다도 크게 주목된다. 고려의 건국으로부터만 보더라도 천년 동안 강력한 중앙집권 제도가 유지되어온 것이다. 더구나 이 천년 동안 우리나라의 중심이 한반도의 중부지역이었다는 사실이 언어의 관점에서는 매우 중요하다. 이 지역의 말이 우리나라의 중앙어로 확립되어왔기 때문이다. 이 중앙어(中央語)가 정치적 · 문화적인 우월성으로 해서 전국의 공통어로 튼튼한 기반을 쌓아온 것이다.

여기서 이 중앙어가 우리나라의 문학어(文學語)가 되어온 사실을 특별히 지적할 수 있다. 19세기까지 우리나라에서는 관용문(官用文)으로는 한문과 이두문이 사용되었으며, 문학에는 한문과 언문(諺文)이 사용되었는데, 이 언문문학은 전체적으로 보아 앞서 말한 중앙어의 토대 위에 이루어진 것이었다(일부 지방에서 간행된 작품에는 그 방언이 반영되어 있음이 사실이나, 이런 경우에도 대개는 중앙어가 토대가 되어 있음을 볼 수 있다.).

20세기에 들어 신문학(新文學)이 시작된 뒤에도 이 전통은 그대로 이어졌다. 흔히 우리나라의 표준어는 조선어학회가 중심이 되어 사정(査定)하여 1936년에 공포되었다고 하여 그 때까지는 우리 국어가 극도의 혼란상태에 있었던 것으로 생각하기 쉬우나, 그 이전에도 서울말을 토대로 한 문학어가 형성되어 있었고 대부분의 문학작품은 이 문학어로 쓰였던 것이다. 물론 이 문학어라고 하는 것은 표기법도 확정된 것이 없었으므로 적지 않은 문제가 있었으나, 앞에서 말한 표준어의 사정에 있어서 이 문학어가 가장 중요한 기준이 되었던 것도 움직일 수 없는 사실이었다.

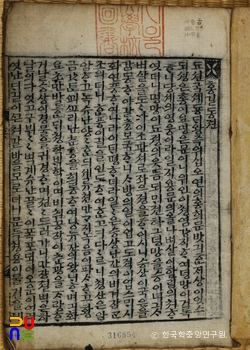

오늘날 우리나라는 표준어가 잘 확립되어 있다. 지난 1930년대에 조선어학회가 표준어를 사정하여 공포한 것은 일본제국주의의 압제 밑에서 하나의 민간단체가 한 일로서는 너무나 엄청난 민족적 위업이었다. 광복 뒤에 우리나라의 모든 것이 큰 혼란에 빠졌을 때에도 언어생활만은 그것을 면한 것은 이 학회에 모인 학자들의 희생적 노력의 덕분이었다. 그리고 그동안 우리나라의 국민교육이 이 표준어의 보급에 크게 공헌하였다.

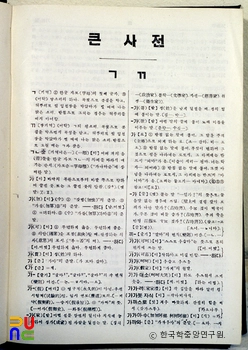

1988년에 문교부(지금의 교육부)는 「한글맞춤법」과 함께 「표준어 규정」을 고시하였다. 이들은 종래의 맞춤법과 표준어의 미비한 점을 보완한 것이지만 국가가 정식으로 선포한 최초의 규정이라는 데 큰 의미가 있는 것이다. 그러나 국어의 전면적 표준화는 사전의 편찬으로 완성되는 것인바, 이를 위한 국립국어연구원(지금의 국립국어원)의 노력이 열매를 맺어 『표준국어대사전』이 1999년에 드디어 간행되었다. 이로써 우리나라 언어 · 문자생활의 전면적 표준화가 처음으로 마련된 셈이다. 현재 국어의 가장 심각한 문제는 국토의 양단에서 오는 분열상이다. 이미 이 분열은 자못 현저해졌으며, 앞으로 이런 상태가 계속된다면 더욱 가속화될 것으로 보인다.

문자 표기

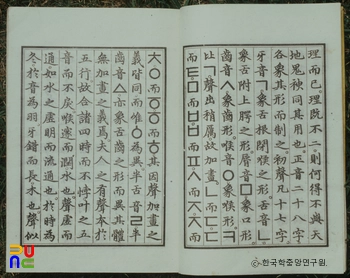

우리나라의 문자생활은 매우 특이하다. 먼저 한글은 우리나라에서만 사용되고 있는 특이한 문자체계이다. 이것은 15세기에 ‘훈민정음(訓民正音)’이란 이름으로 세종에 의하여 창제된 것으로 그 제자(制字)의 원리가 독창적이요 과학적이었다. 세계의 문자사(文字史)의 흐름을 보면 대개는 이웃나라에서 사용되고 있는 문자체계를 조금 수정하여 채택하는 것이 관례가 되어 있으며, 그 결과 오늘날 사용되고 있는 거의 모든 문자는 기원적으로는 이집트문자 · 수메르문자 · 한자의 셋에 거슬러 올라간다.

물론 기원이 분명하지 않은 문자가 더러 사용된 일도 있었고, 독창적으로 만들어진 문자도 아주 없었던 것은 아니지만, 한글은 과학적인 원리에 입각하여 만들어진 점에서 독보적인 존재라고 할 수 있다. 그리고 이렇게 만들어진 문자가 500여년 동안이나 사용되었으며, 그 기반을 더욱더 넓고 깊게 다져온 점에서도 그 유례를 찾아볼 수 없는 것이다.

한글의 가장 큰 특징은 그 글자들 자체에 있지만, 이에 못지않게 그 용법도 독특하다. 즉, 알파벳문자들은 가로쓰거나 세로쓰거나 한 줄 위에 글자들을 늘어놓는 것이 통례인데, 한글은 글자들을 몇 글자씩 음절에 해당하는 덩어리로 모아쓰게 되어 있는 것이다. 이 모아쓰기로 해서 한글은 음소(音素)문자이면서 음절(音節)문자의 특징도 아울러 지니게 된 것이다.

당초 이 모아쓰기의 방법은 한자와 섞어쓰기에 편하게 하려는 의도에서 나온 것으로 짐작되지만, 이것이 현대에 와서 맞춤법이나 기계화와의 관련에서 문제가 되기도 하였다. 그리하여 한글의 가로풀어쓰기에 대한 시안이 나타나기도 하였으나 별다른 성과를 거두지 못하였다. 기계화는 한글의 본래의 모습을 유지하면서 이에 맞게 하도록 노력하는 것이 바람직하다.

한글과 함께 한자가 사용되고 있음이 우리나라의 문자생활을 더욱 복잡하게 하고 있다. 한자는 본래 중국의 문자로 단음절어(單音節語)인 중국어를 표기하는 문자로 발달된 것인데, 우리의 선조들은 이미 아득한 상고시대부터 이 문자를 배워 유일한 표기수단으로 삼아왔다. 그런데 이 문자는 본질적으로 한문을 쓰는 데 적합했으므로, 우리 선조들은 오랫동안 글을 쓸 때에는 한문을 쓰고 말을 할 때에는 국어를 쓰는 이중생활을 하여왔다. 한자를 이용하여 국어를 표기해보려는 노력이 구결(口訣) · 이두(吏讀) · 향찰(鄕札) 등으로 나타났으나 이들은 매우 제한된 범위에서 사용되었다.

한글의 창제로 비로소 이 기형적인 이중생활에서 벗어날 수 있는 가능성이 생겼으나 한글은 한문의 사용을 물리치지는 못하였고, 과거의 구결 · 이두 · 향찰 등을 대신하는 정도에 머물러왔다. 특히, 한글이 국문학 작품에 사용되고 언해에 사용된 점에서 이렇게 말할 수 있다. 그러나 한글은 그 창제 이후 점차 부녀자들과 평민들 사이에 널리 보급되었고, 19세기 말엽에 한문이 폐지될 수 있었던 것도 상당히 광범한 한글의 보급이 이루어져 있었기 때문이었다.

이때 한문을 대신할 두 가지의 문체가 대두되었다. 하나는 국문체(國文體), 즉 한글로만 쓰는 것이요, 다른 하나는 국한문체(國漢文體), 즉 한글과 한자를 섞어쓰는 것이었는데, 이 두 문체는 소설과 종교( 동학 · 기독교)에서 국문체가 채택되고 학술과 언론에서 국한문체가 채택되는 양상으로 병행되다가 지금은 실질적으로 국문체로 통일되었다.

19세기 말엽에 우리나라의 문자생활에서 가장 시급한 문제로 제기된 것은 한글체계와 표기법의 통일이었다. 한글이 창제된 15세기에는 그 체계는 말할 것도 없고 표기법도 매우 엄격하게 통일되어 있었는데, 그 뒤 몇 세기를 내려오는 동안 이 통일이 해이해져 19세기 말엽에 이르러서는 극도의 혼란에 빠져 있었다. 여기서 새로운 한글체계와 그 맞춤법을 확립하려는 노력이 시작되었는데, 이 노력이 드디어 1933년 조선어학회의 「한글맞춤법통일안」으로 열매를 맺게 된 것이다.

이 현대 맞춤법은 그 원리에 있어서 15세기의 그것과는 다른 것이었다. 흔히 현대 맞춤법의 원리는 표의주의(表意主義)임에 대하여 15세기의 그것은 표음주의(表音主義)였다고들 한다. 요컨대 현대 맞춤법은 체언이나 용언의 어간은 그 기본형을 밝혀 적음을 원칙으로 하고 있음에 대하여, 15세기의 맞춤법은 이를 밝혀 적지 않고 변이형들을 적음을 원칙으로 하였다.

15세기 문헌 중에서도 『용비어천가(龍飛御天歌)』와 『월인천강지곡(月印千江之曲)』은 현대 맞춤법의 원리를 부분적으로 보여주고 있으며, 『훈민정음해례(訓民正音解例)』에서는 위에 말한 두 원리가 있음을 제시하고, 그 중에서 변이형을 적는 쪽을 택하고 있음은 주목할 만하다. 이렇게 볼 때, 한글맞춤법은 그 창제 당초에 이미 가능한 두 원리가 제시되었고, 이들이 전통적인 맞춤법과 현대의 맞춤법에서 실행되었던 것이다.

국어의 역사는 우리 민족과 더불어 유구하다. 우리 민족의 조상이 이 땅에 삶의 터전을 잡은 까마득한 옛날로부터 국어는 그 연맥을 이어온 것으로 믿어진다. 그러나 오늘날 우리는 그 역사에 관하여 별로 아는 것이 없다. 훈민정음이 창제됨으로써 비로소 문자로 국어가 전면적으로 표기되었으니, 우리가 국어의 역사에 대하여 어느 정도 자세히 알고 있는 것은 그뒤의 500여년에 지나지 않는다.

이것은 국어의 유구한 역사 전체를 놓고 볼 때 한 순간이라고 할 수 있다. 훈민정음 이전에도 한자를 빌려 국어를 표기한 것이 있었으나 부분적이었고, 그나마도 그 자료들이 오늘날까지 전하는 것이 적어서 자세한 역사를 엮는 것은 불가능한 형편이다. 이런 기본적인 난관을 극복해보려는 노력이 그동안 몇몇 학자들에 의하여 있었으나 아직 국어의 고대 단계에 대한 우리의 지식은 너무나 불확실하다.

문헌 이전 시대의 역사를 밝히는 방법으로는 고고학이 널리 원용되고 있다. 최근 고고학의 성과는 자못 현저하여 우리 민족의 선사시대에 새로운 조명을 던져주고 있다. 그런데 고고학만큼 널리 알려지지는 않았으나 실은 언어학도 언어의 선사를 밝히는 방법을 발달시켜왔다. 이른바 비교방법이 그것이다. 이것은 둘 또는 그 이상의 언어들의 체계적인 비교를 통하여 그들이 옛날에는 한 언어였음을 증명하고, 그 옛 언어, 즉 그들의 조어(祖語)가 어떠했으리라는 것을 추정하고, 이를 토대로 해서 조어로부터 각 언어에 이르는 변화과정을 밝히는 방법이다.

우리 국어는 이 방법의 적용에 있어서도 유리하지 못한 조건들을 가지고 있어서 국어의 선사를 밝히는 것도 매우 어려운 형편에 있다. 이런 어려움 때문에 국어의 계통에 대해서는 여러 가설들이 제기되어왔고, 앞으로도 제기될 가능성이 있어 혼미상태를 거듭하고 있다. 이런 상태에서 하루 빨리 벗어나기 위해서는 무엇보다도 방법론에 대한 반성이 있어야 할 것으로 믿어진다. 국어를 생각할 때 그것을 우리 민족문화 전체와 따로 떼어서 할 수 없듯이, 국어의 역사도 우리 민족의 역사와 떼어서 생각할 수는 없다. 국어 속에는 우리 민족이 생활하고 사색하고 창조한 모든 것이 담겨 있는 것이다. 국어가 우리 민족문화의 거울이라고 하는 것은 조금도 과장된 말이 아니다.

국어의 계통

국어의 이웃에는 국어의 자매라고 할 만한 언어가 없다. 영어와 독일어, 프랑스어와 스페인어는 누구에게나 곧 아주 닮은 자매라고 느껴지지만, 우리 국어의 경우에는 그런 언어가 없다. 여기에 국어의 계통연구가 부닥치는 기본적인 난관이 있다고 할 수 있다. 그리고 또 이것이 도리어 국어의 계통문제에 관해서 비상한 관심을 불러일으켜 왔다고 할 수도 있다.

19세기초에 언어의 비교방법이 발달된 것은 인도로부터 유럽에 이르는 넓은 지역에 분포되어 있는 많은 언어들이 한 조상으로부터 분화된 것으로 볼 수 있다는 사실이 드러남으로써 가능하였다. 이 언어들은 그뒤 인도게르만(Indogermanisch) 또는 인도유럽어족(Indo · European)이라는 이름으로 불리게 되었다. 이 언어들의 비교연구는 그뒤 고도의 정밀성을 띠게 되어, 그 언어들이 아직 분화되기 이전의 언어, 즉 조어(祖語)에 대한 여러가지 사실도 밝히기에 이르렀다.

이 어족의 연구에 자극되어 이 방법을 지구상의 여러 다른 지역의 언어들에도 적용해 보려는 시도가 잇따라 일어나게 되었다. 그 결과 적지 않은 어족이 형성되기에 이르렀는데, 인도유럽어족의 경우에 견줄 만큼 훌륭한 성공을 거두지는 못하였다. 언어의 비교연구에 적합한 조건으로 비교의 대상이 되는 언어들의 분화연대가 오래지 않거나(따라서 매우 가까운 친족관계에 있거나), 조금 오래 되었더라도 그 언어들이 오랜 옛 자료를 갖추고 있는 점을 들 수 있는데, 인도유럽제어는 이런 조건을 제법 갖추고 있음에 대하여 다른 언어들은 그렇지 못하였기 때문이다.

국어의 경우, 국어의 자매라고 느껴지는 언어가 발견되지 않는다는 사실은 국어와 가까운 친족관계에 있는 언어가 없음을 말해주는 것이다. 그리고 국어에 관한 고대 자료가 적다는 사실도 국어의 비교연구에 불리한 조건을 더해주는 것이다. 여기서 또 한가지 심각한 문제는 지금까지의 비교방법이 인도유럽제어의 연구를 중심으로 발전된 것이라는 데 있다. 이 방법을 인도유럽제어와 전혀 조건이 다른 언어들에 적용할 때 큰 무리가 따를 것은 쉽게 짐작할 수 있는 것이다.

더구나 인도유럽제어의 비교연구에서 이룩된 사실들을 기준으로 해서, 그 기준에 도달해야만 한다고 주장한다면 국어와 같은 경우에는 전혀 가망이 없다고 할 수밖에 없는 것이다. 종래의 비교방법에서 가장 중요하게 생각한 것은 음운대응(音韻對應)의 체계이다. 엄격한 대응의 규칙에 의해서 이루어질 때에만 그 비교는 진정한 가치가 있는 것으로 인정되는 것이다.

어떤 언어들에 음상과 의미가 비슷한 단어들이 있음을 확인했다 해도 그것으로 곧 이들이 동원어(同源語)임이 증명되는 것은 아니기 때문이다. 음상에 적지않은 차이가 있더라도 그 언어들의 음운체계 사이의 대응관계가 면밀히 세워지고 그 규칙에 의해서 그들의 일치가 설명될 수 있을 때 이들은 동원어임이 증명되는 것이다. 이론적으로 이것을 뒷받침해주는 것은 음운변화의 규칙성이다. 한 조어에서 갈라져나온 언어들은 서로 다른 음운변화를 겪기는 했으나 그 각 변화에 있어서는 규칙성을 띠고 있으므로 그 언어들의 음운체계 사이에는 대응이 성립될 수 있는 것이다.

그런데 조어로부터 갈라져나온 지 얼마되지 않는 언어들 사이에서는 음운변화의 층이 엷기 때문에 그 대응이 쉽게 확인될 수 있지만, 그 연대가 매우 오랜 언어들 사이에서는 워낙 그 변화의 층이 두꺼울 뿐만 아니라 우여곡절을 거쳤기 때문에, 그 대응을 확인하는 일은 매우 어렵거나 사실상 불가능한 경우조차 생각할 수 있는 것이다. 결국 지금의 비교방법은 조어로부터 갈라져 나온 연대가 오래일수록 적용하기 어려움을 알 수 있다.

국어의 경우는 가까운 친족관계에 있는 언어는 없으므로, 먼 친족관계에 있는 언어들이라도 찾아야 할 형편에 처하여 고민하여 왔다. 과거 1세기 남짓한 동안, 세계의 여러 언어와 국어의 비교가 시도된 사실이 이 고민을 단적으로 나타내주고 있다. 그 중에는 인도의 드라비다제어(Dravidian)나 위에 말한 인도유럽제어 등과 같이 어떤 학자에 의해서 비교가 한번 시도된 뒤 아주 관심 밖으로 밀려난 것도 있고, 알타이제어나 일본어와 같이 여러 학자들에 의해서 거듭 시도되어 오랫동안 관심을 모아온 것도 있다. 그 결과, 오늘날 우리나라에는 국어의 알타이계통설이나 일본어와의 동계설이 널리 퍼져있다.

그러나 이들은 아직도 가설의 단계에서 증명의 단계에 도달하기를 기다리고 있는 형편이다(일부의 학자는 증명의 단계에 도달했다고 보기도 한다.). 이 방면의 연구는 심각한 정돈상태(停頓狀態)에 빠져 있다고 할 수 있다. 여기에는 많은 문제들이 가로놓여 있지만, 본질적으로는 앞에서 지적한 방법론의 문제가 가장 심각한 것으로 생각된다. 그리고 국어와 알타이제어의 비교와 국어와 일본어의 비교에는 서로 다른 문제들이 있으므로, 이 둘을 한데 묶어서 보기보다 따로 떼어서 보는 것이 여러 모로 편리하고 또 온당한 것으로 생각된다.

국어와 알타이제어

동쪽은 시베리아로부터 서쪽은 볼가강 유역에 이르는 넓은 지역에 퉁구스제어(Tungus) · 몽고제어(Mongol) · 터키제어(Turkic)가 흩어져 있는데, 이들은 19세기 이래 알타이란 이름으로 포괄되어 왔다. 당초에는 피노 · 우그리아제어(Finno · Ugric)와 사모예드어(Samoyed)를 포괄하는 우랄제어(Uralic)와 함께 ‘우랄알타이(Ural · Altaic)’란 이름의 커다란 어족의 가설이 제기되었는데, 20세기에 들어 이 가설이 과학적 근거가 희박하다 하여 우랄어족과 알타이어족으로 양분되기에 이르렀던 것이다.

여기서 한 가지 주의할 것은 오늘날 우랄어족은 잘 확립되어 있음에 대하여 알타이어족은 그렇지 못하다는 사실이다. 아직도 적지 않은 학자들이 알타이어족의 성립에 대하여 회의를 표명하고 있는 형편이다. 이런 학자들은 알타이어족이란 호칭을 피하고 관례적으로 편의상 알타이제어란 말을 쓰고 있다.

여기서 알타이제어라는 말을 쓰는 뜻은 이들 회의주의자들과 같지는 않지만, 알타이제어가 하나의 어족으로서 더욱 확고하게 수립되기 위해서는 많은 노력이 있어야 할 것임을 느끼는 것이다. 당초에 알타이어족의 가설이 제기되고 거기에 다시 국어가 첨가된 가장 중요한 이유로는 이들이 공통적인 구조적 특징을 보여 주었기 때문이다. 구조적 특징 중에는 일반적인 사실과 특수한 사실이 있는데, 알타이제어와 국어는 이 모든 사실에서 뚜렷한 일치를 보여주는 것이다.

1.1.1. 음운론적 공통점

음운의 특징으로는 무엇보다도 모음조화(母音調和)가 널리 인정되어 왔다. 여기서 주의할 것은 모음조화는 결코 이들 언어에만 특유한 사실이 아니라는 점이다. 세계의 여러 언어에 모음조화가 있음이 확인되고 있기 때문이다. 한마디로 모음조화라고 해도 여러 유형이 있어서 막연히 모음조화를 공통적으로 가지고 있다는 사실만으로는 의미가 적고, 그것이 어떤 유형의 것이냐 하는 것이 중요하다고 할 수 있다.

우리가 알타이제어와 국어가 보여주는 모음조화를 중요하게 보는 것은 그것이 기원적으로는 후설모음(後舌母音)과 전설모음(前舌母音)의 대립에 기초를 둔 것으로 그 세부규칙에 이르기까지 일치를 보여주기 때문이다. 언뜻 보기에는 터키어와 몽고어의 모음조화규칙은 비슷하고 퉁구스어와 국어의 그것은 사뭇 다른 것 같으나 이것은 역사적 변화에 말미암은 것으로서 기원적으로는 같은 유형이었던 것으로 믿어진다.

음운에 있어서의 또 하나의 공통적 특징으로는 흔히 두음법칙(頭音法則)이라 불리어온 현상을 들 수 있다. 이것은 어두 위치에 오는 자음에 가해지는 특수한 제약 규칙을 말한다. 여기서 특히 중요한 것으로는 유음(流音)과 자음(子音)군(群)이 어두에 오지 않는다는 규칙이다. 유음이라면 국어에는 ‘ㄹ’ 하나밖에 없으나 알타이제어는 ‘r’과 ‘l’을 가지고 있다. 터키어를 보면 이들 유음으로 시작된 고유한 터키어 단어는 없는 것으로 믿어진다.

역대 문헌에 이따금 ‘l’로 시작된 단어들이 있었으나, 이들은 다른 언어들로부터의 차용어(借用語)로 해석될 수 있는 것들이다. ‘r’로 시작된 외국어 단어가 차용되는 경우에는 그 앞에 모음을 첨가하는 것이 일반적이었으므로, 터키어에는 차용어도 ‘r’로 시작된 단어는 거의 보이지 않는다. 몽고어에서도 사정은 이와 비슷하다. ‘l’로 시작된 단어가 더러 있으나 그 대부분은 외국어로부터의 차용어들이다. 이따금 차용어라고 확인되지 않는 것이 있기는 하나 그 수는 극히 제한되어 있다. 몽고어에서도 ‘r’로 시작된 외국어 단어가 차용되는 경우에 그 앞에 모음이 첨가된 예가 있다. 퉁구스어에 오면 ‘r’의 경우는 위에 말한 터키어나 몽고어의 경우와 비슷하다. ‘l’의 경우는 조금 다르다.

퉁구스어 중 에벤키어(Evenki)를 비롯한 북방 퉁구스어에는 ‘l’로 시작된 단어가 적지 않은데, 그 중에는 차용어도 많으나 도저히 차용어라고 할 수 없는 단어들도 적지 않다. 일부 학자들은 이 ‘l’이 ‘n’에서 변한 것으로 해석하고 있으나, 아직 이런 해석이 옳다고 말하기에는 이른 느낌이 있다. 우리 국어에는 유음으로 ‘ㄹ’ 하나밖에 없다. 국어에도 본래는 ‘r’과 ‘l’이 있었는데, 이것이 ‘ㄹ’ 하나로 합류했을 가능성이 큰 것 같다.

그런데 고유한 국어 단어 중에는 ‘ㄹ’로 시작된 예는 전혀 없었던 것으로 믿어진다. 중세국어 문헌들의 표기는 한자어에서 ‘ㄹ’이 어두에 오는 경우에는 그 발음이 ‘ㄴ’으로 변했음을 잘 보여주고 있다. 한자어라고 보기 어려운 단어로서 어두에 ‘ㄹ’을 가진 예로 ‘라온[樂]’과 같은 특이한 것이 중세국어 문헌에 보여 주목을 끌기도 한다.

어두자음군은 인도유럽제어에서는 매우 풍부한데, 알타이제어에서는 전반적으로 찾아보기 어렵다. 극히 일부의 언어, 예를 들면 중국 간쑤성(甘肅省)에 있는 몽구오르어(Monguor)에는 어두자음군이 보이는데, 이것은 후세에 발생한 것임이 다른 몽고제어와의 비교에 의해서 밝혀졌다. 어두자음군에 관한 논의에서 가장 문제가 되는 것은 중세국어 문헌에서 어두음이 합용병서(合用竝書)인 ‘ㅺ, ㅼ, ㅽ, ㅳ,ㅄ, ㅶ, ㅷ, ㅴ, ㅵ,’ 등으로 표기된 예들이다. 이들이 모두 표기 그대로의 자음군을 나타냈다고 보는 견해와 그렇지는 않았다고 보는 견해가 있지만, 중세국어에 일부 어두자음군이 있었다는 점은 널리 인정되고 있다.

여기서 이들 자음군이 본래부터 국어에 있었던 것인가, 아니면 15세기보다 이른 어느 시기에 발생한 것인가 하는 문제가 제기된다. 지금까지의 연구에서는 이 문제에 대하여 명쾌한 해결을 얻지 못하였으므로 한 가닥 의문이 남아 있기는 하나, 어두자음군은 본래는 없었으며 음운변화로 이런 거북한 존재가 일시 생겼다가 곧 된소리로 다시 변하였다고 설명할 수 있을 것 같다. 이 견해가 옳은 것이라면, 우리 국어도 어두자음군을 기피하는 점에 있어 알타이제어와 일치한다고 할 수 있다.

1.1.2. 문법체계의 공통점

국어와 알타이제어는 그 문법체계에 있어서도 뚜렷한 공통 특징을 보여준다. 종래 흔히 이들은 교착어(膠着語)라는 이름으로 불리어 왔다. 이것은 19세기 중엽에 유럽에서 유행했던 세계 언어의 형태적 분류에서 온 말이다. 학자에 따라 다름이 있었지만, 그 중 가장 널리 알려진 것은 세계의 언어를 굴절어(屈折語) · 교착어 · 고립어(孤立語)의 셋으로 크게 나누는 것이었다.

그리고 굴절어로는 인도유럽제어, 교착어로는 우랄 · 알타이제어, 고립어로는 중국어를 대표로 들었다. 이 중 교착어의 특징으로는 문법 형태로서 접미사를 쓰는 것을 들었다. 국어에서 보면 체언 뒤에 조사나 후치사(後置詞)를 하나 또는 여럿을 붙여서 그 명사의 문법적 기능을 나타낸다(예 : 집-들-로-부터-는). 이렇게 접미법에 전적으로 의존함은 알타이제어도 마찬가지이다. 터키어의 예를 들면 ev · ler · e(집 · 들 · 에)와 같이 명사에 복수접미사와 처격조사가 붙는다. 몽고어(칼카몽고어) ger · nüd · te, 퉁구스어(에벤키어)○ū · l · du도 ‘집들에’를 뜻하며 똑같은 구성을 보여준다.

굴절어라는 이름이 붙여진 인도유럽제어도 접미사를 많이 쓰는 것은 사실이지만, 이 밖에 모음의 교체와 같은 수단도 사용하는데(영어 동사 sing ; sang ; sung), 교착어에서는 이런 수단이 사용되지 않는 것이다. 그리고 교착어의 접미사와 굴절어의 접미사 사이에는 본질적인 차이가 있다. 교착어에서는 한 접미사는 언제나 한가지 기능만을 나타냄에 대하여 굴절어에서는 한 접미사가 몇 가지 기능을 아울러 가지는 것이다. 비근한 예를 들자면, 영어의 ‘he speaks’의 ‘ · s’는 삼인칭 · 단수 · 현재의 세 기능을 아울러 가지고 있지만, 국어나 알타이제어의 접미사에서는 이와 비슷한 예를 찾아볼 수가 없다. 국어의 ‘ · 들’은 언제나 복수만을 나타내며, 터키어의 ‘ler’ 등도 이 점은 조금도 다를 것이 없다.

1.1.3. 부동사의 공통점

지금까지 말한 일반적인 공통특징 이외에도 국어와 알타이제어의 문법이 보여주는 특징은 여럿 있지마는, 그 중에서도 가장 두드러진 것이 알타이어학에서 말하는 부동사(副動詞, converb)의 용법이다. 인도유럽제어를 보면 두 동사를 연결하기 위해서는 접속사를 쓴다. 그러나 알타이제어는 접속사를 대신하는 동사의 어미가 있어 앞의 동사가 그 어미를 취하면 두 동사가 연결된다.

국어의 ‘날아 가다’, ‘먹고 가다’ 등의 ‘아’ · ‘고’와 같은 어미는 그대로 접속사의 구실도 가지고 있다. 알타이어학에서 이러한 어미를 가진 동사를 부동사라고 하는데, 몽고어(몽고문어)의 예를 들면 다음과 같다. nis · ün ire · be(날아 왔다), abu · ra ire · be(가지러 왔다). 여기서 우리 국어와 알타이제어는 본래 접속사가 없었다는 사실이 지적되어야 할 것이다.

오늘의 국어와 알타이제어에는 접속사라고 할만한 것이 더러 있으나 이들은 대부분 후대에 와서 생긴 것들이다. 대부분의 문법학자들은 현대국어문법에서 접속사라는 품사를 인정하지 않고 있으며, 접속사를 인정하는 학자들의 문법을 보면 진정한 접속사라고 할 만한 것이 몇 안 됨을 볼 수 있다. 그리고 그나마 그 접속사들은 대부분 동사나 형용사의 활용형에서 온 것들이다. 이 설명은 알타이제어의 접속사에도 그대로 적용된다.

이렇게 볼 때, 국어나 알타이제어는 접속사가 없는 대신 부동사를 가지고 있음을 이해할 수 있게 된다. 이 부동사는 우랄제어에도 없는 점이 특히 주목된다. 우랄제어는 위에 든 모음조화나 교착성과 같은 특징을 가지고 있는 점에서 알타이제어와 일치하나 부동사가 없는 점에서 차이를 보이고 있는 것이다.

1.1.4. 문제점

국어와 알타이제어의 음운이나 문법에서 발견되는 구조적 특징의 일치는 이밖에도 여럿 들 수가 있다. 그러나 이런 공동특징을 논함에 있어 다음의 두 가지 사실에 각별히 주의할 필요가 있다.

첫째, 종래 국어의 알타이계통설을 주장한 학자들은 구조적 특징의 일치만을 내세우고 그 차이에 대해서는 별로 말하지 않음으로써 마치 아무런 차이도 없는 듯한 그릇된 인상을 주어왔다는 점이다. 국어에는 주격조사가 있는데 알타이제어는 그것이 없다든가, 국어에는 동사의 명령형도 일정한 어미를 가지는데, 알타이제어는 동사의 어간 자체가 아무 어미도 없이 명령형으로 쓰인다든가 하는 예들을 들 수 있다.

따라서, 이런 차이에 대한 면밀한 검토가 요망되며, 그 결과 이런 차이들이 국어에서 어느 후대에 발달했을 가능성이 있음이 밝혀진다면 문제는 해소되는 셈이다. 여기서 앞에 든 두 예를 다시 보면 주격조사는 국어에서 독자적으로 발달했을 가능성이 없지 않다. 중세국어의 주격조사는 ‘이’ 하나뿐이었는데, 이것은 몽고어에서 볼 수 있는 다음 사실과 관련시켜볼 수 있지 않을까 한다. 즉, 몽고어에서는 본래 주어 뒤에 삼인칭대명사 i(단수) · a(복수)의 소유격형 inu · anu가 붙는 일이 있는데, 현대 몽고어에서는 이 inu의 변화형 ni가 주어임을 특별히 가리킬 필요가 있을 때 사용되고 있는 것이다.

한편 동사의 명령형에서 주목되는 것은 퉁구스어, 그 중에서도 남방의 만주어, 나나이어 등에 대한 역사적 연구에서 이들은 다른 알타이제어와는 달리 동사의 명령형에 일정한 어미를 붙였음이 드러난 사실이다. 이 사실은 국어의 명령형이 독자적인 것이라기보다 일부 알타이제어와 연관된 것임을 보여준다. 어쨌든, 지금까지의 연구를 종합해볼 때, 국어와 알타이제어는 매우 뚜렷한 구조적 특징의 일치를 보여주며, 더러 차이가 있기도 하나 그것들은 그리 중요하지 않은 것임을 결론지을 수 있다.

둘째, 이론적인 관점에서 구조적 특징의 일치가 친족관계의 증거는 될 수 없다는 점이다. 앞에서 우리는 국어와 알타이제어 사이의 구조적 일치를 보았거니와, 이들이 아무리 인상깊은 것이라 해도 이들만으로써는 그 친족관계를 증명할 수 없는 것이다. 그 이유는 구조적 특징은 없어지기도 하고 새로 생겨나기도 하기 때문에, 어떤 언어들이 공통적인 특징을 가지고 있다고 해서 반드시 그들이 한 조상에서 갈려나온 친족이라는 보장은 없기 때문이다.

그러나 국어와 알타이제어와 같이 여러 개의 매우 중요한 특징들을 공통적으로 가지고 있을 때에는, 비록 친족관계를 증명하지는 못한다고 하여도 그 개연성이 매우 높음을 암시하는 것으로는 볼 수 있는 것이다. 우리가 구조적 특징의 일치를 중요시하는 까닭이 여기에 있다.

1.1.5. 친족관계의 증명

앞에서도 말한 것처럼 친족관계를 증명하는 데 사용되는 방법은 비교방법이다. 그리고 이 방법의 기본이 되는 것은 음운대응의 규칙이다. 그 동안 국어와 알타이제어의 비교연구는 이 음운대응의 규칙을 수립하기에 노력해 왔다. 그런데 그 결과는 만족스러운 것이 못 되었다. 이 규칙은 가까운 친족언어들 사이일수록 정밀하게 되며, 먼 친족언어들 사이에서는 그런 정밀성은 기대할 수 없는 것이다.

국어와 알타이제어의 경우가 바로 이에 해당되는 듯하다. 현재까지의 연구를 보면, 자음은 어두 위치에서는 제법 그 대응규칙이 세워져 있으나 모음간의 위치에서는 아직 의문이 많으며, 모음은 어두 음절에서조차 의문이 많은 것이다. 이처럼 대응규칙을 세우기 어려운 것은 옛날에 실제로 일어났지만 아직 확인되지 않은 많은 변화가 있었기 때문이라고 생각된다.

그러나 음운대응의 규칙이 완전히 수립되지 않은 단계의 비교는 모두 무효라고 할 수는 없지 않은가 한다. 만약 그렇다면, 가까운 친족언어들의 비교만이 유효하다는 결론이 나오기 때문이다. 분리연대가 오랜 언어들, 즉 먼 친족관계에 있는 언어들의 비교에 있어서는 어떤 새로운 방법이 모색되어야겠음을 절실히 느낀다.

여기서 일부 학자들은 모든 과학에서 의심할 수 없는 결정적인 사실을 발견함으로써 증명이 이루어짐에 주목하고, 언어에 있어서는 ‘불규칙적인’ 사실의 일치일수록 증명력이 강함을 지적하기도 하였다(영어와 독일어의 친족관계는 다른 모든 사실은 제쳐놓고 영어의 good ; better ; best와 독일어의 gut ; besser ; best의 일치만으로써도 증명될 수 있다고 보는 것이다.). 요컨대, 절대로 우연이나 차용의 결과로 돌릴 수 없는 사실을 발견하는 일이다.

그런데 국어와 알타이제어는 이 점에서도 매우 불리하다. 이들은 매우 ‘규칙적인’ 언어인 것이다. 여기서 생각할 수 있는 것은 규칙적인 사실들이 모여서 이루는 체계는 매우 특수할 수 있으며, 따라서 이런 체계의 일치는 절대로 우연이나 차용의 결과로 볼 수 없다는 것이다. 이런 관점에서 볼 때 국어와 알타이제어의 동명사(動名詞)의 어미들이 지극히 주목된다. 이들 언어의 문법체계에서 동명사는 매우 큰 중요성을 지닌다. 이것은 거의 모든 동사형의 기본이 되는 것이기 때문이다.

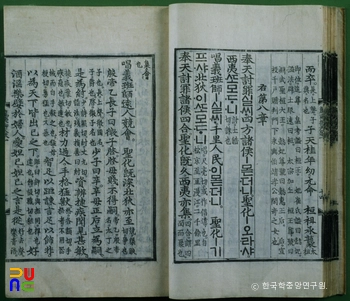

오늘날 알타이제어의 비교연구에서 밝혀진 동명사의 어미 중 가장 중요한 것으로는 · n, · r, · m 등이 있다. 이들의 반사형(反射形)들이 알타이제어에서 동명사의 어미 또는 동사파생명사를 형성하는 접미사로 사용되고 있는데, 국어에서도 바로 이러한 반사형들이 발견되는 것이다. 국어의 예를 들어 보면 현대문법에서 관형사형 어미라고 하는 ‘ · (으)ㄴ’이나 ‘ · (으)ㄹ’은 본래는 동명사의 어미였던 것으로 믿어지며, 중세국어에 그 분명한 증거가 있음을 볼 수 있다. 『용비어천가』 제11장에 “虞芮質成ᄒᆞᄂᆞ로”, “威化振旅ᄒᆞ시ᄂᆞ로”가 보이는데 이들은 각각 ‘ᄒᆞᆫ · ᄒᆞ신’이란 동명사에 조사 ‘ᄋᆞ로’가 붙은 것이다. 그리고 ‘ · (으)ㅁ’은 중세국어에서는 말할 것도 없고 오늘날까지도 동명사의 어미로 사용되고 있으며, 제주도방언에서는 현재진행형으로 사용되고 있다.

이리하여 위에 말한 국어에서의 세 어미는 과거(완료) · 미래(추측) · 현재(계속)의 의미를 보여주는데, 알타이제어의 · n, · r, · m의 용법도 이와 너무나 가까운 의미를 보여준다. 이들 세 어미가 다 국어와 알타이제어에 존재한다는 사실도 중요하지만 이들의 구조가 합치된다는 사실은 이들의 일치가 결코 우연일 수 없음을 보여주는 것이다. 이것은 하나의 사실에 불과하지만 국어와 알타이제어가 친족관계에 있음을 믿게 하는 유력한 증거가 된다.

국어와 알타이제어의 어휘 비교도 상당한 성과를 거두어왔다. 모두 합하면 수천의 단어가 이 비교에 등장한 셈인데, 그 중에서 적어도 수백은 앞으로도 존중될 가치가 있는 것으로 보인다. 어휘 비교는 각 언어의 역사적 연구를 통하여 각 단어의 가능한 최고형(最古形)을 찾은 뒤에 이 최고형으로써 이루어져야 하는데, 지금까지는 이런 예비작업이 부족했음을 지적할 수 있다. 일례를 들면 수사(數詞)를 비교하는 데에 있어 현대국어의 ‘한 · 하나’ 또는 중세국어의 ‘ᄒᆞᆫ · ᄒᆞᆫ나’를 가지고 비교하는 것은 옳지 못하며, 국어의 역사적 연구에서 밝혀진 고대 신라어의 ‘○’을 가지고 비교할 때 비로소 믿음직한 결과에 도달할 수 있을 것이다.

국어와 일본어

국어와 일본어의 비교는 19세기 후반에 시작되었으니, 어느 면에서는 국어와 알타이제어의 비교보다도 더 오랜 연구를 거쳐왔다고 할 수 있다. 한때는 국어와 일본어의 친족관계가 아주 증명이 된 것으로 믿는 학자도 있었으나, 이것은 이 비교의 성과를 과대평가한 데서 온 것이었다. 실상 이 두 언어의 비교연구는 어느 선에서 그 이상 진전할 수 없는 상태를 거듭해 왔다.

전체적으로 보아, 이 두 언어의 문법체계는 지극히 유사하여 매우 가까운 친족관계가 예상되기도 하지만, 그 어휘나 문법형태를 구체적으로 비교하여 보면 비교될 만한 것이 너무나 적음을 발견하게 된다. 지난 100여년 동안 학자들이 애써 찾아 모은 어휘 비교는 500여에 달하지만, 그 중에서 무리한 것들이나 차용(借用)의 혐의가 짙은 것들을 빼면 그 수는 아주 적어진다. 이런 형편에서는 음운대응의 규칙을 논할 여지도 없다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 지금까지 몇몇 학자들이 음운대응의 규칙을 세워보려고 노력한 바 있다.

그러나 이 대응의 규칙이란 의미와 발음에 어떤 비슷한 점이 있는 단어들(예 : 국어 벌, 일본어 hati 蜂 · 국어 별, 일본어 hosi 星 등)을 맞대어 놓고 그 중 몇 예에서 같은 관계가 보이면 그것을 규칙으로 세웠던 것이다. 이것은 음운대응의 규칙은 조어의 음운체계와의 관련에서만 세워질 수 있다는 비교방법의 원리를 무시한 것이었다.

이런 의미에서 1960년대에 국어와 일본어의 조어를 재구명하려는 노력이 나타난 것은 환영할 만한 일이었으나, 그것은 눈에 띌 만한 본질적인 변화는 가져오지 못하였다. 그 근본원인은 단 두 언어만의 비교에 있는 것이다. 언어의 비교에 있어서 두 개의 반사형(反射形)에 의존하는 경우와 셋 또는 그 이상의 반사형에 의존하는 경우 사이에 질적인 차이가 있음은 일찍이 지적되어 온 바이다. 두 반사형만을 비교하는 경우에는 참된 대응과 거짓 대응을 판별하기가 불가능한 것이다.

국어와 일본어의 비교연구를 오늘의 정돈상태(停頓狀態)에서 건지기 위해서는 이것을 국어와 알타이제어의 비교연구와 통합하여야 한다. 국어가 한편에서 알타이제어와, 다른 한편에서 일본어와 비교되어 왔으니 만약 이 두 비교가 정당한 것이라면, 이들은 마땅히 통합되어야 할 것이다. 만약 이 통합이 제대로 이루어질 수 없다면, 이들 비교의 어느 하나 또는 그 둘 모두에 근본적으로 재검토되어야 할 문제가 있는 것이다. 오늘의 상황으로 보아 문제는 국어와 일본어의 비교에 있다고 본다.

1960년대에 고구려어에 대한 연구가 이루어지면서 그 속에 일본어와 가까운 일면이 있다는 사실이 지적된 바 있다. 종래의 비교에 이용된 현대국어나 중세국어보다는 고구려어에 일본어와 외형상 일치하는 단어들이 있음이 주목되었던 것이다. 특히, 고구려어 자료에서 확인되는 수사(數詞)들이 일본어의 그것과 현저한 일치를 보여주는 사실이 큰 주목을 끌었다. 알타이제어 상호간(터키어와 몽고어, 몽고어와 퉁구스어 등)에도 수사의 일치는 아주 드문 일인데, 고구려어와 일본어가 이런 수사의 일치를 보여줌은 과거의 어느 시기에 이 두 언어 사이에 어떤 특수한 관계가 있었기 때문이 아닌가 하는 짐작을 가능하게 한다. 여기서 가야어에도 고구려와 같은 수사가 있었던 듯한 흔적이 주목을 끌기도 한다.

오늘날 일본 학계에서는 일본어의 계통 문제에 관해서 큰 혼미에 빠져 있다. 한국어계통설 · 알타이제어계통설 등에 뒤이어서 이루 헤아릴 수 없이 많은 가설들이 제기되었지만, 최근에는 티베트어계통설 · 드라비다어계통설이 새로이 제기되었고, 한국 · 알타이계통과 말레이폴리네시아계통의 혼효어(混淆語)라는 가설도 제기된 바 있다. 이 중에서 한국 및 알타이어계통설은 그 역사가 오랜 만큼 근거도 깊다고 할 수 있다. 그러나 일본어에 우리 국어 및 알타이제어의 계통을 끄는 요소로 보이는 것들이 있지만, 그렇게 보이지 않는 것들도 있어서 이들을 어떻게 설명하는가 하는 데 문제가 있는 것이다.

국어의 계통

국어의 계통을 밝히는 일은 여간 어렵지 않다. 국어의 계통연구에는 알타이제어나 일본어 이외에도 여러 언어가 등장했으니, 이들을 합하면 사태는 더욱 복잡해질 것이다. 여기서 한 가지 분명히 지적해 둘 것은 국어의 계통은 국어의 핵심부를 이루고 있는 요소들의 계통에 의해서 결정된다는 것이다. 국어에 중국어의 요소가 아무리 많아도 그것은 국어의 계통과는 관계가 없는 것이다.

아득한 옛날 우리나라에 고아시아족이 살았다는 주장이 요즈음 우리 학계에 대두되었고, 우리 국어에 고아시아제어와 비슷한 요소들이 있음이 지적되기도 했으나, 이들 요소가 국어의 핵심부를 구성하고 있음을 증명하지 않는 한, 국어의 계통을 이들 언어와 결부시켜 말할 수는 없는 것이다. 이런 관점에서 지금까지의 연구성과를 종합해 볼 때, 국어의 계통은 알타이제어 쪽에서 찾는 것이 가장 온당한 것으로 판단된다. 국어의 음운 · 문법 · 어휘의 핵심부는 알타이제어와 계통을 같이 하는 것으로 보인다. 아직 충분한 증명이 이루어졌다고 할 수는 없으나 그 개연성이 매우 큼은 이미 명백히 드러난 것으로 믿는다.

국어의 형성

고대에 있어서 오늘의 한반도와 만주를 연결하는 광대한 지역에는 여러 언어들이 사용되고 있었다. 그러나 이 언어들이 우리에게 남겨준 지식은 거의 백지에 가깝다. 고대의 이 지역은 하나의 커다란 언어적 공백을 이루고 있는 것이다. 이 고대제어의 연구를 위하여 택할 수 있는 방법은 세 가지가 있다.

첫째, 오늘날 전하는 고대 사적(史籍)의 단편적이고 막연한 기록을 통해서 이 언어들의 분포와 상호관계를 추정하는 것.

둘째, 매우 적기는 하나 그 중의 한두 언어가 남긴 어휘 자료를 통해서 그 언어들의 성격을 밝히는 것.

셋째, 이 지역의 후대의 언어들에 대한 지식을 그 고대 단계의 이해에 이용하는 것이다.

그러나 언어의 소멸 및 이동이 심했으므로 이 셋째 방법의 이용은 매우 제한되어 있다. 『삼국지(三國志)』 위지(魏志) 동이전(東夷傳)의 기록에 의해서 서력 기원 전후의 상태를 추정해 보면, 앞에 말한 넓은 지역에는 숙신(肅愼)계(系) · 부여(夫餘)계 · 한(韓)계의 세 큰 어군이 있었던 것으로 보인다.

그리고 이 부여계와 한계의 지역에는 후대에 고구려어 · 백제어 · 신라어 · 가야어 등이 있었다. 오늘의 국어가 이들 속에서 자라왔음은 아무도 의심할 수 없는 사실이다. 그러나 그 자세한 형성과정은 밝혀져 있지 않다. 우선, 앞에 말한 방법에 의해서 이 지역의 고대제어의 윤곽을 밝히고 그뒤의 발달을 더듬으면서 국어의 형성을 역사적으로 고찰해보기로 한다.

부여계와 한계

부여계제어로서는 부여어 · 고구려어 · 옥저어 · 예어(濊語) 등을 들 수 있다. 『삼국지』 위지 동이전은 고구려에 대해서 부여의 별종으로 언어와 여러 가지가 부여와 같다(東夷舊語 以爲夫餘別種 言語諸事 多與夫餘同)고 하였고, 동옥저에 대해서는 그 언어가 고구려와 대체로 같다(其言語與句麗大同 時時小異)고 하였다. 예에 대해서도 고구려와 대체로 같다(其耆老舊自謂 與句麗同種……言語法俗 大抵與句麗同 衣服有異)로 기술하고 있다.

이 기록을 토대로 해서 부여어 · 고구려어 · 옥저어 · 예어를 포괄하는 하나의 어군을 수립할 수 있다. 이 어군은 특히 고대 숙신(肅愼)의 언어와의 대립에서 명백히 파악된다. 『삼국지』 위지 동이전은 읍루(挹婁)에 대해서 그 사람 모습은 부여와 비슷하나 언어는 부여나 고구려와 같지 않다(挹婁……古肅愼國也 其人形似夫餘 言語不與夫餘句麗同)라고 지적하고 있다. 숙신의 후신이 읍루요 이로부터 물길(勿吉) · 말갈(靺鞨)로 그 계통이 이어지는 바, 이들과 부여계제어의 구별은 중국 사적에 일관되어 있다.

그리하여 『위서(魏書)』 물길전(勿吉傳)이나 『북사(北史)』 물길전에도 물길은 고구려의 북쪽에 있는데 언어가 홀로 다르다(在高句麗北 言語獨異)고 한 것도 요컨대 부여계제어와 숙신어의 차이를 지적한 것이라고 할 것이다. 숙신계에 관한 한, 우리는 이 한자로 표기된 이름 이외에 아무런 자료도 갖고 있지 않다. 따라서, 이것이 오늘의 어떤 언어로 이어지는가를 증명할 도리가 없다. 단편적 기록을 토대로 해서 그들의 지리적 위치, 민속지적(民俗誌的) 성격을 연구하여 그 인종적 계통을 밝히고, 이로써 그들의 언어계통에 접근하는 길이 있을 뿐이다. 그러나 이것은 어디까지나 언어의 치환(置換)이 일어나지 않았음을 전제로 하는 것이다.

숙신족이 여진족의 선조라고 하는 통설이 얼마나 믿을 수 있는지는 의문이며, 현재로서는 이렇게 못박느니보다 퉁구스족의 어느 선조라고 해두는 것이 더 온당할 것 같다. 숙신이 퉁구스계요 그 언어가 퉁구스어제어의 고대 단계를 대표하는 것이라면, 앞에서 확인한 바 중국 사적들이 숙신의 언어와 부여계 언어들의 차이를 분명히 말하고 있는 사실은 중대한 의미를 띠게 된다.

부여계제어가 이미 고대에 퉁구스제어와는 확연히 구별되어 있었음을 말해주는 사실로 볼 수 있기 때문이다. 따라서, 부여계제어를 퉁구스어군 속에 소속시키려는 일부 일본학자들의 견해는 성립될 수 없는 것이다. 오늘날 전하는 부여계 언어의 단편적 자료를 통해서 얻은 어휘와 현대 퉁구스제어 또는 이들의 비교를 통해 재구된 퉁구스 조어의 어휘를 비교해보아도 이와 같은 결론에 도달하는 것으로 보인다.

한편, 한반도 남부의 삼한, 즉 진한 · 마한 · 변한(弁韓)의 위치에 대해서는 역사학자에 따라 견해를 달리하는 점이 있으나, 이 삼한은 다시 여러 소국으로 나뉘어 있었다. 이들의 언어에 관한 자료가 극히 적으므로 자세한 것은 알 길이 없으나, 극심한 언어의 분화가 있었을 가능성이 큰 것 같다.

『삼국지』 위지 동이전을 보면, 우선 진한에 대해서 옛말에 중국 진(秦)나라의 전란을 피하여 온 사람들로 그 언어는 마한과 같지 않다(其耆老傳世自言 古之亡人避秦役 來適韓國……其言語不與馬韓同)고 하였다. 이 옛말은 진(秦)과 진(辰)의 동음성에서 생긴 것으로 믿을 것이 못 된다. 그리고 변한에 대해서는 진한과 섞여사는데 그 언어가 서로 비슷하다(弁韓與辰韓雜居……言語法俗相似)고 하였다. 이로 보면 진한과 변한은 언어가 비슷하고 마한의 언어만 달랐던 것이 된다.

그런데 『후한서(後漢書)』 동이전은 진한과 변한에 대해서 언어와 풍속에 다름이 있다(言語風俗有異)고 말하고 있다. 어떤 언어들을 두고 같다든가 다르다든가 하는 말은 어디에 초점을 두느냐에 달린 듯하다. 이들 사이에 언어의 분화란 얼마든지 생각할 수 있으므로 그 사이에 상당한 차이가 있었던 것으로 짐작할 수 있다.

고대 삼국의 언어

고대의 삼국, 즉 고구려 · 백제 · 신라의 언어는 국어의 역사적 연구에서 가장 중요한 것으로 오늘날 남아 있는 적은 자료들이나마 면밀히 검토할 필요가 있다. 고구려어는 위에서 말한 부여계제어를 대표하는 것이요 신라어와 백제어는 한계제어를 대표하는 것인바, 여기에 가야어를 덧붙일 수 있다.

2.2.1. 고구려어

오늘날 남아 있는 고구려의 언어자료는 우리나라와 중국 · 일본의 사적에 나오는 고유명사들이다. 그 중에서 『삼국사기(三國史記)』 지리지(地理志)는 그 주된 광원(鑛源)이다. 특히, 권37에는 하나의 고구려 지명에 대하여 음을 이용한 표기와 새김을 이용한 표기가 아울러 기록된 예들이 많아서 고구려의 어휘를 확인하기에 매우 좋은 조건을 제공하고 있다.

여기서 주목되는 것은 음표기의 일부분과 새김표기의 일부분 사이에 일정한 대응이 발견되는 사실이다. 예를 들면, 여러 지명에서 음표기의 ‘忽’과 새김표기의 ‘城’, 음표기의 ‘買’와 새김표기의 ‘川 · 水’가 대응됨을 보는데, 이 대응을 토대로 고구려에서 성을 의미한 단어는 ‘홀(忽)’과 비슷한 발음을, 내나 물을 의미한 단어는 ‘매(買)’와 비슷한 발음을 가졌음을 추정할 수가 있게 된다(‘忽’이나 ‘買’라는 한자가 고구려에서 어떻게 발음되었는지를 연구할 필요가 있음은 물론이다.).

이러한 방법에 의해서 『삼국사기』 지리지에서 얻을 수 있는 고구려어 단어는 80여 어에 달한다. 이 가운데 둘 이상의 지명에서 확인된 신빙성이 높은 것은 20여어에 지나지 않으며, 나머지는 오직 한 지명에서 얻어지는 것들이다. 그러나 한 지명에서만 보이는 대응이라 하여도 그 지명표기의 다른 부분이 신빙성이 있는 대응일 때에는 그 신빙성이 어느 정도 보장되기도 한다.

고구려 단어들의 예를 들어보면 다음과 같다(편의상 현대한자음으로 표기한다.). ① 달(山, 高), ② 단 · 탄 · 돈(谷), ③ 내 · 노 · 뇌(壤), ④ 바의 · 파의 · 파헤(巖, 峴), ⑤ 내미(池), ⑥ 어을(泉) 등으로, 이들 중에서 ②는 일본어의 tani(谷)와 발음이 비슷한 점이 눈에 띄며, ③은 남방퉁구스제어의 na(地), 중세국어의 ‘나랗(國)’와 비슷한 점이 주목된다. ④는 물론 중세국어의 ‘바회(巖)’와 완전히 일치하는 것이요, ⑤는 국어에서는 쉽게 확인되지 않으나 퉁구스제어의 namu, lamu(海)와 비슷한 점이 주목된다.

⑥은 신라어의 ‘을(井)’과 일치하는 점에서도 주목되지만, 고구려장군 연개소문(淵蓋蘇文)의 이름이 『일본서기(日本書紀)』에 irikasumi(伊梨柯須彌)라 표기된 중의 iri(淵)와도 일치되는 점이 주목된다. 이 밖에 현존하는 고구려지명에서 몇 개의 수사(數詞)를 추정할 수가 있는데, ‘밀’(3), ‘우차’(5), ‘난은’(7), ‘덕’(10) 등이다. 이들은 『삼국사기』 권37의 다음 지명표기에서 얻을 수 있다. 三峴縣一云密波兮, 五谷郡一云弓次云忽, 七重縣一云難隱別, 十谷縣一云德頓忽(이 중 ‘弓次云’은 『세종실록』 지리지에 ‘于次呑’으로 되어 있어 그 잘못인 듯하다.).

이 몇 개의 수사는 일본어의 수사와 비슷한 점이 주목된다. 이들은 고대 일본어로 mi(3), itu(5), nana(7), töwo(10) 등인데, 특히 ‘난은’(7)은 퉁구스제어의 nadan(7)과 일본어의 nana(7)의 중간형을 지니고 있음을 볼 수 있다. 즉 nadan에서 앞뒤의 n의 영향으로 d가 n으로 변한 것이 고구려어의 ‘난은(nanan)’이요, 여기서 마지막 n이 떨어진 것이 고대 일본어의 nana라고 할 수 있는 것이다. 수사는 교역이나 정복에 의해서 쉽게 전파될 수 있는 것이니, 고구려어와 일본어의 수사의 일치가 어떤 의미를 가지는 것인지 신중하게 생각해 볼 문제라고 하겠다.

지금까지의 연구를 종합해 보면, 고구려어는 중세국어(더 올라가면 신라어)와 가장 친근하였던 것으로 생각된다. 그리고 일본어와도 매우 가까운 일면을 보여 준다. 앞에서 우리는 국어와 일본어의 비교연구가 정체상태에 부닥쳐 있음을 보았거니와, 고구려어와의 사이에 보여주는 이 일면은 의미가 큰 것으로 생각된다. 또 한편, 고구려어는 퉁구스제어와도 적지 않은 공통요소를 가지고 있었음을 짐작하게 한다.

2.2.2. 백제어

백제어에 대해서는 『양서(梁書)』 백제전(百濟傳)에 고구려어와 대체로 같다(言語服章 略與高句麗同)는 말이 보인다. 이것은 백제의 지배족의 언어에 관한 기술로 생각된다. 널리 알려진 바와 같이 백제의 지배족은 부여족의 한 갈래였던 것이다. 그런데 백제의 피지배족은 마한의 언어를 사용했다고 본다면, 백제에서는 지배족의 언어와 피지배족의 언어가 상당히 달랐을 가능성도 있는 것이다.

『주서(周書)』 이역전(異域傳) 백제조(百濟條)에 임금의 성은 부여씨(夫餘氏)로 ‘어라하(於羅瑕)’라 이름하는데, 백성들은 ‘건길지(鞬吉支)’라 부른다(王姓夫餘氏 號於羅瑕 民呼爲鞬吉支 夏言竝王也)고 한 것이 그러한 증거의 하나라고 해석되기도 하였다. 이 기록에 보이는 ‘건길지’의 ‘길지’는 『일본서기』에서 백제의 임금을 뜻하는 말로 사용된 kisi, 『광주판천자문(光州版千字文)』의 ‘王 긔ᄌᆞ왕’에 보이는 ‘긔ᄌᆞ’와 같은 단어인 듯하다. 이것은 신라어에서 임금을 의미한 ‘금’(님금의 금)과는 다른 점이 주목된다.

백제어에 관한 주된 자료도 『삼국사기』 지리지인데, 여기서 얻을 수 있는 단어의 하나에 ‘긔(城)’가 있다(悅城縣本百濟悅己縣, 潔城郡本百濟結己郡). 이 단어는 『일본서기』에 kï로 나타난다. 위에서 고구려어의 단어 ‘홀(城)’을 보았으며, 신라어에서는 ‘잣(城)’이었음이 몇몇 자료에 의해서 확인된다. 이 신라어 단어는 일본어에 차용되어 sasi로 나타나기도 한다. 이렇게 볼 때 백제어에는 고구려어나 신라어와 다른 요소들도 있었음을 알 수 있다. 그러나 지금까지의 연구를 종합해볼 때, 백제어는 신라어와 공통적인 점이 많았음을 결론적으로 말할 수 있다.

2.2.3. 신라어

신라어의 중심은 오늘의 경주지방이었다. 이곳은 신라의 발상지였으며, 신라가 고대국가로 발전한 이후에도 줄곧 정치 · 문화의 중심이었던 것이다. 신라의 성장과정은 곧 그 언어의 팽창과정으로 볼 수 있을 것이다. 6세기에 있어서의 가야의 병합은 신라어를 중심으로 한 한반도의 언어 통일 과정에 있어 최초의 큰 사건이라고 할 수 있다.

가야의 언어에 대해서는 기록이 적어 확실한 것은 알 수 없으나, 가령 『삼국사기』 권44에 가야어로는 문(門)을 ‘돌’(梁의 새김)이라 한다(加羅語謂門爲梁云)고 하였음을 보아 가야어가 신라어와 다른 점을 가지고 있었음이 옛날에도 인식되었음을 알 수 있다. 그리고 가야지역의 옛 지명을 검토해 보면 다른 한(韓) 지역에서는 볼 수 없으며 오히려 고구려지역에서 발견되는 단어들이 더러 나타나 가야어가 북쪽 부여계의 언어들과 특수한 관계를 가지고 있지 않은가 하는 추측을 가능하게 한다. 이 문제는 앞으로의 연구과제이다.

어쨌든 6세기에 가야가 신라에 병합됨으로써 이 지역에도 신라어가 퍼지게 된 것이다. 그뒤 7세기 후반에 백제와 고구려가 이어 멸망하고, 신라의 판도가 이들의 고토(故土)에까지 확대되자 이로써 신라어 중심의 국어의 통일이 가능하게 된 것이다. 이런 의미에서 통일신라의 성립은 역사상 국어 형성의 가장 큰 사건이라고 볼 수 있을 것이다. 중세국어가 신라어의 기반 위에 성립되게 된 것도 이에 말미암은 것이었다.

통일신라가 10세기초까지 계속되는 동안 경주 중심의 신라어의 영향은 점차 백제와 고구려의 고지(故地)에까지 파급되었을 것으로 생각된다. 백제어는 앞에서 말한 것처럼 신라어와 큰 차이가 없었던 것으로 보이므로 그 고지의 언어상태는 그리 문제가 되지 않지만, 고구려어는 신라어와 상당한 차이가 있었으므로 그 고지의 언어상태에 대해서는 큰 문제가 된다.

이에 대해서는 다시 논하겠지만, 고구려의 고지에도 신라어가 행해지게 된 것으로 짐작된다. 이리하여 경주지방의 신라어가 드디어 우리나라의 유일한 언어로 된 것이다. 이것은 마치 이탈리아반도에서 라티움(Latium)지방의 언어(라틴어)가 이웃에 있는 여러 다른 언어들을 소멸시키고 드디어 전 반도의 언어가 된 것과 비슷한 예이다. 경주는 바로 한반도의 라티움이라고 할 수 있다.

오늘날 전하는 신라어의 자료는 고구려어나 백제어의 자료보다는 풍부하나, 그 음운 · 문법 · 어휘에 관한 자세한 연구를 행하기에는 너무나 빈약하다. 그러나 빈약한 자료인 만큼 그것은 더욱 면밀히 검토되어야 할 것이다. 신라어 자료 중 중요한 것으로는 『삼국유사』에 전하는 향가(鄕歌)와 『삼국사기』 및 『삼국유사』에 나타나는 인명 · 지명 · 관명 등과 금석문에 보이는 이두 등을 들 수가 있다.

이러한 자료들의 검토를 통하여 국어학자들이 지금까지 신라어에 대해서 밝힌 것은 결코 적지 않다. 그 결론은 한마디로 말해서 신라어는 중세국어와 전반적인 일치를 보여준다는 것이다. 신라어와 중세국어의 비교는 우리로 하여금 중세국어가 신라어를 근간으로 이루어진 것임을 믿어 의심치 않게 한다. 신라어의 가장 중요한 자료는 향가인데, 지금까지의 향가 해독이 이렇다 할 방법론의 반성도 없이 중세국어에 전적으로 의존했음에도 불구하고 그것이 결과적으로 틀린 것이 아니었음은 신라어와 중세국어의 본질적인 일치에 말미암은 것이다.

신라어 어휘에서 몇 예를 들면, ① 바ᄃᆞᆯ(海), ② 한(大), ③ 거츨(荒), ④ 믈(水), ⑤ 잋-(厭) 등과 같다. 이 중 ①은 음운변화를 거쳐 중세국어에 ‘바ᄅᆞᆯ(海)’이 되었으며, ⑤는 의미변화를 거쳐 중세국어에서 ‘피곤하다’의 뜻을 가지게 되었다. ② · ③ · ④는 중세국어와 완전히 일치한다. 신라어의 수사도 어느 정도 확실히 알 수 있는 것은 몇 안 된다. 향가의 표기에 나타난 것으로는 1의 ‘ᄒᆞᄃᆞᆫ(一等, 一等隱)’, 2의 ‘두블(二肸)’, 1000의 ‘즈믄(千隱)’ 등이다. 이들 표기는 말음(末音)만을 나타내고 있으나, 각각 중세국어의 해당 수사와 일치함을 분명히 보여주고 있다. 즉, 1은 『계림유사(鷄林類事)』에 ‘ᄒᆞᄃᆞᆫ(河屯)’이라 보이며 이것이 ‘ᄒᆞᆫ’으로 변했음은 의심할 여지가 없다. 2는 『계림유사』에 ‘두블(途孛)’이라 표기되어 있으며 이것이 나중에 ‘두을’로 변했다.

이로써 일반 어휘와 수사에 있어서 중세국어가 신라어의 계통을 끄는 것임을 확실히 알 수 있거니와, 문법체계에 있어서도 이와 같은 사실이 확인된다. 그 가장 뚜렷한 예로 경어법(敬語法)을 들 수 있다. 신라어에는 존경법의 ‘시(賜)’, 겸양법의 ‘ᄉᆞᆲ(白)’ 등이 있었는데, 이들은 각각 중세국어의 ‘시’와 ‘ᄉᆞᆸ’ 등에 일치하는 것이다. 이 경어법은 알타이제어에서는 볼 수 없는 것으로 그 발생에 대해서는 앞으로 더욱 연구가 요망된다.

지금까지 행한 고대 삼국의 언어에 대한 검토의 토대 위에서 이들 언어의 상호관계에 대해서 말할 수 있게 되었다. 앞에서 우리는 부여계와 한계의 두 어군을 나누어보았는데, 이제 이들이 서로 친족관계에 있음을 결론지을 수 있게 된 것이다. 부여계제어가 아직 분열되지 않은 단계로서 원시부여어를, 한계제어가 아직 분열되지 않은 단계로서 원시한어를 설정할 수 있으며, 이들이 다시 하나의 조어에서 갈려나왔음을 추정할 수 있다. 이것을 부여한조어(夫餘韓祖語)라 부를 수 있을 것이다. 다시 말하면, 본래 한 언어에서 부여계와 한계의 두 갈래로 나뉘었으며, 이들 중에서 고구려어 · 백제어 · 신라어 등이 형성되었던 것이다. 이렇게 볼 때, 이들은 한 언어에서 나온 방언들이라고 할 수 있는데, 이들의 차이는 현대국어의 방언들의 차이보다는 좀더 크지 않았을까 추측된다.

중세국어의 성립

10세기초에 고려의 새 왕조가 오늘의 개성을 중심으로 하여 세워졌다. 이리하여 정치적 · 문화적 중심이 경주로부터 개성으로 옮겨졌다. 이것은 언어에도 지대한 영향을 미쳤다. 그때까지의 몇 백년에 걸친 경주 중심의 질서가 깨어지고 한반도 중부에 위치한 개성이 사방으로 뻗어나가는 힘의 중심으로 등장한 것이었다. 그 뒤 개성으로부터 서울로 그 중심이 다시 옮겨졌으나 이것은 국어의 역사에서는 아무런 변화도 의미하지 않는다. 이것이 오늘날까지 계속되고 있으므로 오늘의 국어는 직접적으로는 고려 초엽의 개성에서 형성된 고려 중앙어에 거슬러 올라가는 것이다.

여기서 우리는 고려 중앙어의 성립이 하나의 새로운 단계를 긋는 중대한 사실임을 알 수 있다. 이 단계를 국어학자들은 중세국어라 부른다. 이 중세국어로부터 근대국어와 현대국어는 유래한다. 이렇게 볼 때, 중세국어의 성립은 국어 형성사의 한 초점이 된다고 할 수 있다. 중세국어 자료는 15세기 중엽 이후로 자못 풍부해졌다. 이때에 훈민정음이 창제된 것이다. 그러나 초기 중세국어의 자료는 매우 적다.

12세기초에 송나라의 손목(孫穆)이 지었다고 하는 『계림유사』가 중세국어 형성기를 대표하는 유일한 자료로서 비길 데 없는 가치를 지니고 있으며, 13세기 중엽에 이루어진 『향약구급방(鄕藥救急方)』도 다소 늦기는 하나 이 시기의 중요한 자료가 된다. 여기서 가장 중요한 사실은 이들 자료가 보여주는 언어가 훈민정음 문헌들이 보여주는 언어와 직접적인 연맥이 닿는다는 것이다.

중세국어가 10세기의 개성방언을 토대로 했으리라는 가정이 성립될 수 있다면, 우리는 개성방언이 신라어의 한 방언이었음을 결론짓지 않을 수 없게 된다. 개성은 고구려의 옛땅으로 본래는 고구려어가 사용되었을 것인데, 이것이 10세기에는 이미 신라어로 바뀌어 있었다고 보지 않을 수 없다. 그러나 이 신라화(新羅化)는 좀더 면밀히 검토할 필요를 느끼게 하는 몇 가지 문제를 제기해준다.

일반적으로 어떤 한 언어를 사용하던 사람들이 그 언어를 버리고 새로운 언어를 사용하게 되는 경우에 그전 언어의 발음습관이나 문장구조, 심지어 단어 같은 것을 완전히 버리지 못한다. 이것이 새로운 언어에 나타나는 것이다. 여기서 개성지방의 말에 고구려어의 흔적이 있었을 것을 생각하지 않을 수 없다.

아직 어떤 음운 내지 문법의 사실이 이 흔적에 말미암은 것인지 분명히 지적할 수는 없지만, 어휘에 있어서 고구려어 요소가 발견됨은 구체적인 예를 들어 말할 수 있다. 그 한 예로 고구려어에서 연(鉛)을 의미한 단어로 ‘내물(乃勿)’이 있었는데(『삼국사기』 지리지에 鉛城曰乃勿忽), 『향약구급방』에 역시 연을 ‘나물(那勿)’이라 한 기록이 보인다. 이로써 고구려어 계통의 ‘나물(나ᄆᆞᆯ)’이 13세기에까지 국어에서 사용되었음을 알 수 있다.

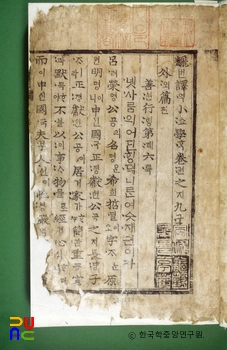

또 하나의 예를 들면 고구려어에서 골짜기를 의미한 단어로 ‘단 · ᄐᆞᆫ · 돈’이 있었음은 앞에서 지적한 바 있는데, 이것이 15세기까지 사용된 흔적을 찾아볼 수 있다. 즉, 『조선관역어(朝鮮館譯語)』라고 하는 15세기 초엽에 중국에서 편찬된 국어의 어휘집에 촌(村)을 ‘ᄐᆞᆫ(呑)’이라 한 기록이 보이는 것이다. 국어에서 마을과 골짜기는 의미론적으로 관계가 깊다.

비록 두 예에 지나지 않으나, 이들은 고구려어 단어가 중세국어에 존재한 의심할 수 없는 증거로서 큰 중요성을 지니는 것이며, 비록 신라화되기는 했으나 개성지방의 언어에 고구려어의 전통이 남아 있었음을 보여주는 것이다. 그런데 이 두 예의 고찰에서 주목되는 것은 이 단어들이 다 국어 어휘에서 소실되고 만 사실이다. ‘나ᄆᆞᆯ’은 ‘납’(아마도 한자어인 듯하다.)에 밀려났으며, ‘ᄐᆞᆫ’은 ‘ᄆᆞᅀᆞᆯ’에 밀려난 것이다.

지나친 추측일지는 모르지만, 10세기나 11세기에는 개성 방언에 상당히 많은 고구려어 요소가 있었던 것인데, 그것이 점차 신라어 요소에 열세로 몰리게 되어 소멸된 것이 아닌가 한다. 실제로 『계림유사』나 『향약구급방』에는 15세기 이후의 국어로는 해석할 수 없는 단어들이 여럿 있다. 물론, 이 모두가 고구려어 단어라고 하기는 어려울 것이나, 그것들이 상당한 부분을 차지할 가능성은 생각할 수 있는 것이다.

국어와 다른 언어들과의 접촉

국어는 오랜 역사를 통하여 세계의 여러 언어들과 접촉을 가져왔다. 이런 접촉의 흔적은 차용어로 남게 된다. 선사 시대에도 국어는 다른 언어들과 접촉을 가졌을 것으로 짐작되지만, 지금 그것을 밝히기는 어려운 일이다. 역사시대에 들어와서 우리 국어가 가장 큰 접촉을 가진 언어로는 중국어와 일본어를 들 수 있다. 그런데 고대에 있어서의 중국어와의 접촉과 일본어와의 접촉은 그 성격이 반대되는 점이 흥미있다. 국어와 중국어의 접촉에서는 중국어의 요소가 일방적으로 국어로 흘러 들어왔음에 대하여, 국어와 일본어의 접촉에서는 국어의 요소가 일본어에 흘러들어간 것이다.

국어와 중국어의 접촉

국어와 중국어의 접촉은 언제인지 알 수 없을 만큼 아득한 옛날에 시작되었다. 중세국어의 ‘붇(筆)’ · ‘먹(墨)’ 같은 단어는 괄호 속에 있는 중국어 단어의 차용인데, 그 발음은 이 단어들의 차용이 매우 오랜 것임을 알려준다. 국어와 중국어의 접촉은 문자가 아울러 들어온 점이 매우 특이하다고 할 수 있다. 이리하여 우리나라에서는 2천년 동안이나 한문이 쓰이게 된 것이다.

이처럼 한자와 한문이 널리 쓰이게 됨에 따라 수많은 한자어가 국어 속에 침투하게 되었다. 오늘날 우리 국어 어휘 속의 한자어의 존재는 이러한 침투가 얼마나 넓고 깊게 이루어져왔는가를 말해준다. 이것은 중국의 문화가 우리 나라에 들어온 결과로서 서유럽의 언어들에 대한 라틴어의 영향에 견줄 수 있는 것이다.

이렇게 볼 때, 국어에 대한 중국어의 영향은 ① 문자를 통한 것과, ② 문자를 통하지 않은 것으로 나누어 볼 수 있다. ①은 위에서 말한 것처럼 어휘에서 압도적이었지만, 문장에도 현저한 흔적을 남겼다. 비근한 예로 현대국어에서도 볼 수 있는 ‘및[及]’, ‘하여금[使]’ 등의 용법은 한문의 번역체에서 온 것이다. ②의 예로는 ‘보ᄇᆡ[寶貝]’ · ‘탕건[唐巾]’ · ‘무명[木綿]’ · ‘비단[匹段]’ · ‘배채[白菜]’ · ‘사탕[砂糖]’ 등을 들 수 있다. 이들은 그 발음이 괄호 속의 한자음과는 다르며, 중국의 근대음(近代音)이 그대로 우리나라에 들어왔음을 알 수 있다.

국어와 일본어의 접촉

한편, 일본어에 대한 국어의 영향은 주로 고대에 이루어졌다. 오늘날 고대일본어 자료에서 확인되는 차용어들은 주로 백제어와 신라어에서 들어간 것들이다. 고대 일본어에 성(城)을 의미하는 단어로 kï와 sasi가 보이는데, 이들은 각각 백제어의 ‘긔’(한자 차용 표기로는 己)와 신라어의 ‘잣’이 들어간 것이다. 또, 고대 일본의 기록에서 ‘君’자를 새김으로 kimi 또는 kisi라 읽었는데, 이들도 각각 신라어의 ‘금’과 백제어의 ‘깆’(기ᄌᆞ)이 들어간 것이다.

대체로 정치 · 군사에 관한 단어들이 많다. 고대 일본어의 köföri(郡)도 우리나라에서 들어간 단어임에 틀림없다. 고대 국어 자료에는 보이지 않으나 중세국어에 ‘ᄀᆞᄫᆞᆯ(郡)’이 있으므로 이것이 일본어에 들어가 köfori가 된 것임을 알 수 있다. 농업에 관한 단어들도 차용어로 보는 것이 좋을 듯하다(예 : 낟→nata(鎌), 밭→fata(田) 등). 한편, 고대에 한자를 일본에 전한 사실도 여기에 지적되어야 할 것이다.

이와 아울러 국어를 표기함에 한자의 음과 새김을 이용하는 방법도 일본에 전하였는바, 일본에서는 오늘날까지도 한자를 새김으로 읽는 방법이 유지되고 있다. 고대 일본에 우리나라 이두가 들어갔음을 보여주는 자료들도 전한다.

국어와 몽고어의 접촉

국어는 고대에 일본어에 진출한 것을 제외하고는 외국어에 영향을 준 일은 별로 없고, 줄곧 외국으로부터 영향을 받아왔다. 그 중 고려시대에 몽고어로부터 적지 않은 단어를 받아들인 것은 특기할 만하다. 주로 말([馬)과 매(鷹)에 관련된 단어들이 많으며, 군사에 관한 것도 더러 있다. 고려와 원나라의 밀접한 관계에서 몽고 특유의 이들 단어가 들어온 것이다.

중세국어에 ‘가라ᄆᆞᆯ(黑馬)’ · ‘아질게ᄆᆞᆯ(兒馬)’ · ‘구렁ᄆᆞᆯ’(栗色馬) 등이 있었는데, 이들은 중세몽고어의 qara(morin), aǯirγa(morin), küreng(morin) 등에서 온 것이었다. ‘숑골(매)(海靑)’ · ‘보라(매)(秋鷹)’ 등도 몽고어의 ○ongqor · bora 등에서 온 것이었다. 군사에 관한 단어로는 화살의 ‘고도리’, 군영을 의미하는 ‘바오달’ 등을 들 수 있다[중세몽고어 γodoli(𩪤頭), ba’udal(軍營) 등 참조]. 우리나라의 옛 기록에는 임금의 ‘슈라(水刺)’는 몽고어에서 온 듯하다고 하였는데, 이것은 중세몽고어의 sülen(湯)에서 온 것으로 믿어진다.

가장 흥미있는 예로 ‘바톨’을 들 수 있다. 고려 말엽에 전라도 운봉(雲峰)에 왜구가 있었는데, 그때 겨우 16세밖에 안 된 용감한 적장이 있어 우리 군사들이 그를 ‘아기바톨(阿其拔都)’이라 불렀다는 기록이 『용비어천가』 권7에 보인다. 이 ‘바톨’은 중세몽고어의 ba’atur(勇士)에서 온 말인데 그 당시 국어에서 널리 사용되었음을 알 수 있다. 일반적으로 차용은 그것이 일어난 접촉의 문화적 성격을 반영하는데, 몽고어 차용어가 위에 말한 몇 가지 부류에 국한되어 있음은 흥미로운 사실이다.

국어와 기타 주변어의 접촉

여진어(女眞語)는 여진족이 살았던 함경도의 지명에 그 흔적을 남겼다. 상당히 많은 함경도 지명이 여진어에서 왔음이 『용비어천가』 및 『동국여지승람』에 지적되어 있다. ‘두만강’은 그 대표적인 예이다. 이 강 이름은 여진어의 tümen(萬)에서 온 것이다. 이 tümen은 터키어 · 몽고어에도 있는데, 본래는 인도 · 유럽계통의 언어인 토카라어의 tmān, tmane(萬)에서 온 것이라는 학설이 유력하다. 만약, 국어의 ‘즈믄(千)’이 이 단어와 관련이 있는 것이라면, 이 단어는 멀리 중앙아시아에서 우리나라에까지 흘러들어온 셈이다.

이보다 더 먼 여행을 한 단어로 국어에서 소주를 의미하는 ‘아랑주 · 아래기’를 들 수 있다. 이 단어는 『조선관역어』에 ‘阿浪氣’라 적혀 있는바, 그 근원은 멀리 아라비아어의 araq(酒)이라고 한다. 만주어, 즉 중국에 들어가 청나라를 세운 만주족의 언어로부터도 약간의 차용어가 있었다. 의복에 관한 단어로 ‘쿠리매(褂子)’가 그 일례인데, 만주어의 kurume에서 온 것이다.

서양 문화의 점진적인 동쪽으로의 파급과 관련하여 국어 속에 멀고 낯선 언어들의 단어가 들어오기 시작한 것은 18세기 이전으로 소급하기도 한다. ‘담배’를 그 한 예로 들 수 있다. 이 단어는 『지봉유설(芝峯類說)』에 기록되었으며, 18세기 문헌에는 ‘담ᄇᆡ’로 표기되었는데, 대체로 광해군 초년에 일본을 통해서 들어온 것이 아닌가 추측되고 있다. 그뒤 중국으로부터 서양의 종교와 과학에 관한 책들이 들어와 ‘자명종(自鳴鐘)’ · ‘천리경(千里鏡)’과 같은 단어들이 퍼지게 되었다.

위에 든 예들에서도 볼 수 있는 바와 같이, 서양 문화와 관련하여 국어에 들어온 새로운 단어들을 크게 두 부류로 나누어볼 수 있다. 즉, 한자어로 번역되어 들어온 단어들과 원어대로 받아들인 단어들로 나누어볼 수 있다.

첫째 부류는 주로 중국이나 일본에서 새로 만들어진 한자어들이었다. 초기에는 주로 중국어에서, 나중에는 주로 일본어에서 이런 한자어들이 국어 속에 들어왔다. 일본은 서양 학문의 새로운 개념들을 한자어로 번역하여 받아들이는 작업을 꾸준히 추진하였는바, 이것이 대부분 그대로 우리나라에 흘러들어와 국어의 한자어가 부쩍 느는 결과를 가져왔다. 우리나라가 서양 문화의 도입에 있어서 뒤떨어진 대가를 여기서도 치른 셈이다.

둘째 부류에 속하는 단어들도 대부분 중국어나 일본어에서 그 발음에 동화된 형태로 다시 국어에 들어왔다. ‘영(英)’ · ‘법(法)’ · ‘덕(德)’ 등의 나라 이름이나 ‘구라파(歐羅巴)’와 같은 지명은 중국에서 이루어졌을 때에는 이들 한자의 중국 발음에 의존했는데, 우리나라에 들어와 이들이 우리나라 발음으로 읽히면서 아주 다르게 되어버린 것은 매우 흥미있는 사실이다. 중국어로는 ‘ou · lo · pa(歐羅巴)’인 것이 우리나라에 들어와서 ‘구라파’가 되었으니 그 차이가 얼마나 심한가를 알 수 있다.

한편, 일본어는 개음절성(開音節性)을 특징으로 하고 모음이 다섯밖에 없어 구미제어의 단어들을 받아들이는 데에 있어서 심한 발음의 변화를 피할 수 없었는데, 이것이 국어에 들어오게 된 것이다. 예를 들면, 영어의 ‘트렁크(trunk)’ · ‘밀크(milk)’가 일본에서 ‘도랑꾸(toraŋku)’ · ‘미루꾸(miruku)’로 변하여 국어에 들어왔다. 광복 뒤에 이런 일본식 발음은 거의 다 고쳐져서 이제는 영어 본래의 발음으로 정착되었다.

광복 뒤에 국어는 동아시아의 울타리를 벗어나 널리 세계의 여러 언어와 직접 접촉하게 되었고, 그 결과 여러 언어로부터 많은 단어들이 쏟아져 들어왔다. 요즈음은 외래어의 범람으로 국어의 오염이 크게 우려되고 있다. 외래어는 꼭 필요한 것만 알맞게 받아들이는 것이 현명하다.

음운

모음체계

현대국어는 자못 풍부한 모음체계를 가지고 있다. 단모음을 10개로 보면 후설(後舌) 5모음, 전설(前舌) 5모음의 균형잡힌 체계가 된다. 다만 ‘위’를 단모음으로 보는 데는 문제가 있다. 15세기 중엽 훈민정음 창제 때의 중세국어에는 단모음은 7개(ᄋᆞ, 으, 이, 오, 아, 우, 어)였다. 이들 중 ‘ᄋᆞ’모음이 16세기에 비어두음절(非語頭音節)에서 ‘으’와 합류하였고, 18세기에 어두음절에서 ‘아’와 합류하여 소실되었다(‘ᄋᆞ’는 제주도방언에서는 주로 어두음절에서 아직도 유지되고 있다.).

그 대신 본래 이중모음이었던 ‘ᄋᆡ, 애, 에, 외’ 등이 18세기에서 19세기에 걸쳐 단모음으로 변하였다(이 중 ‘ᄋᆡ’는 ‘애’에 합류하였다.). 국어의 이중모음은 중세국어 단계에서는 상당히 풍부하였는데, 이러한 단모음화로 현대국어에서는 ‘야, 여, 요, 유’와 ‘와, 워’로 줄었다. 현대국어의 표기에는 ‘의’가 있으나 그 실제 발음은 여러가지로 나타난다. 소유격조사의 경우는 ‘에’로 발음되며, 그 밖의 경우는 ‘으’ 또는 ‘이’로 발음되는 때가 많다(방언에 따라 차이가 있다.).

모음조화

모음조화는 현대국어에 와서 극도로 약화되어 용언의 활용어미 ‘ · 아/어’와 의성어 · 의태어 등에서 그 흔적을 조금 찾아볼 수 있을 정도에 이르렀다. 15세기의 중세국어에서는 제법 현저했던 모음조화가 이처럼 약화된 요인으로는 무엇보다도 위에 말한 비어두음절의 ‘ᄋᆞ’의 소실을 들 수 있다. 양성모음 ‘ᄋᆞ’가 음성모음 ‘으’에 합류함으로써 ‘ᄋᆞ’를 가졌던 많은 단어들이 타격을 받게 된 것이다(ᄀᆞᄅᆞ치 · >ᄀᆞ르치 · , 기ᄅᆞ마>기르마, 모ᄃᆞᆫ>모든 등). 그 뒤에 비어두음절에서 ‘오’가 ‘우’로 변화한 예도 많아서 역시 모음조화에 혼란을 가져왔다. 의태어에서 ‘깡총깡총’이 아닌 ‘깡충깡충’인 것은 이 변화에 말미암은 것이다.

폐쇄음체계

국어의 자음 중에서는 폐쇄음(閉鎖音)이 평음(平音) · 유기음(有氣音) · 된소리의 세 계열을 가지고 있음이 무엇보다도 주목된다. 특히, 된소리는 음성적으로 매우 특이한 것으로 아직 학자들 사이에 의견의 일치를 보지 못하고 있다. 성문(聲門)의 폐쇄 또는 긴장을 수반하는 음이라기도 하고, 하필 성문뿐 아니라 모든 기관에 힘이 더해지는 긴장된 음이라고 하기도 한다. 역사적으로 보면, 국어의 폐쇄음 체계는 상당한 우여곡절을 겪은 것으로 생각된다.

먼저 된소리 계열이 생긴 것은 그리 오랜 옛일이 아니다. 된소리는 15세기보다 그리 오래지 않은 과거에 발생하여 15세기 이후에 그 기반을 굳힌 것으로 보인다. 이에 비하면, 유기음 계열은 신라의 언어, 적어도 그 말기의 언어에 이미 있었음이 확인되므로 그 역사가 퍽 오래되었다고 할 수 있다. 그러나 이 계열도 본래부터 국어의 자음체계에 있었던 것은 아닌 듯하다. 그러면 된소리나 유기음 계열이 생기기 이전에는 국어의 폐쇄음 체계는 어떠했을까? 이에 대해서는 아직 억측을 해보는 수밖에 없으나, 알타이제어의 체계와 비교해 보면 본래는 아마도 무성음(p,t,c,k)과 유성음(b,d,Ʒ,g)의 두 계열이 있었던 것인데, 이 구별이 없어져 하나의 계열이 되었던 것으로 보인다.

즉, 어두에서는 유성음이 모두 무성음이 되고, 모음간에서는 무성음은 유성음이 된 것으로 생각된다(유성음이 모음간에서 마찰음으로 된 것이 중세국어의 ‘ㅸ, ㅇ, ㅿ’ 등일 가능성도 생각할 수 있다.). 국어의 유기음이나 된소리가 나중에 발생한 사실은 이들을 가지고 있는 국어 단어의 수가 극히 제한되어 있는 것만 보아도 짐작되는 일이다. 국어 사전을 펴보면 평음으로 시작되는 단어들은 매우 많지만 유기음이나 된소리로 시작되는 단어는 극히 적음을 깨닫는다. 가장 적은 예로 ‘ㅋ’으로 시작된 순수한 국어 단어는 ‘칼[刀]’ · ‘코[鼻]’ · [콩] · ‘캐다[採]’ · ‘크다[大]’ 등 열에도 미치지 못하는데, 그 중에서 ‘칼’과 ‘코’는 15세기 중세국어에서는 ‘갏’ · ‘곻’였으니, 옛날로 올라가면 그 수가 더 줄어드는 셈이다. 한자음에서 ‘ㅋ’이 ‘快,夬(쾌)’에 한정되어 있음은 이미 지적되어온 바이다.

된소리에 대해서도 같은 말을 할 수가 있는데, 특히 흥미있는 것은 15세기 중엽에 평음이던 것이 그뒤에 된소리로 변한 예들이 적지 않은 점이다. 예를 들면 ‘구짖 · (叱)’ · ‘사ᄒᆞᆯ · (剉)’ · ‘십 · (噙)’ · ‘긇 · (沸)’ 등의 어두자음이 된소리가 되었는데, 대체로 격렬한 동작이나 작용을 표현하기 위하여 된소리의 표현성이 이용된 것으로 생각된다. 명사에서는 ‘곶[花]’ · ‘불휘[根]’ 등이 된소리로 고정되었는데, 이것은 이들 단어가 나무 이름 뒤에 쓰여 자주 된소리로 발음되었기 때문이다. 이런 된소리에 더하여 어두자음군이 된소리로 변함으로써 된소리로 시작된 단어들의 수효가 늘어난 것이다. 본래 우리나라 한자음에는 된소리가 하나도 없었다. 오늘날 ‘氏(씨)’ · ‘雙(쌍)’ · ‘喫(끽)’이 된소리를 보여주지만, 이들도 15, 16세기에는 ‘시’ · ‘솽’ · ‘긱’이었다.

음의 장단과 고저

현대 서울말에는 음의 장단의 대립은 있으나 고저의 대립은 없다. ‘눈[雪]’ · ‘말[言]’ · ‘밤[栗]’ 등은 장음이요, ‘눈[眼]’ · ‘말[斗, 馬]’ · ‘밤[夜]’ 등은 단음이다. 이 대립은 요즈음에는 어두음절에서는 지켜지고 있으나 비어두음절에서는 점차 희미해지고 있다.

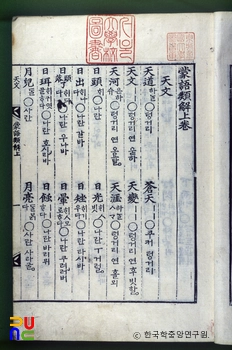

그런데 15세기의 서울말에는 고저가 있었다. 『훈민정음』에 보면, 낮은소리는 평성(平聲)이라 하였고, 높은소리는 거성(去聲)이라 하였으며, 처음이 낮고 나중이 높은 소리는 상성(上聲)이라 하여 글자 왼쪽에 각각 무점(無點) · 1점 · 2점을 찍어서 표시하였다. 이 방점(傍點)의 표시로 종래에 중세국어는 성조(聲調, tone)를 가진 언어였다고 말해왔으나, 과연 중세국어가 중국어와 같은 성조언어인지는 더 검토해볼 문제로 남아 있다.

오늘날도 동북방언과 동남방언에는 고저가 있는데, 중세국어 문헌의 방점과 규칙적인 대응을 보여주는 점이 흥미있다. 위에 말한 현대 서울말의 장음은 대체로 15세기 국어의 상성에 대응된다. 아마도 상성은 처음이 낮고 나중이 높은 소리, 즉 평성과 거성이 합한 소리로 길이도 가지고 있었는데, 높이는 없어지고 길이만 남게 된 것으로 보인다.

문법

체언과 용언

현대국어에서는 체언은 독립될 수 있으나, 용언의 어간은 언제나 어미와 함께 쓰인다. 따라서, 체언과 그뒤에 붙는 조사의 관계는 용언의 어간과 어미의 관계보다는 느슨하다고 할 수 있다. 그러나 이것이 과연 국어의 본래의 모습이었는지는 의문이다. 15세기의 중세국어에서 보면, 용언의 어간이 그대로(어미 없이) 부사로 쓰인 예가 적지않다(예: ‘바ᄅᆞ(直)’, ‘그르(誤)’, ‘하(多)’ 등). 그리고 용언의 어간을 병치(並置)하여 복합어간을 만드는 방법이 매우 생산적이었다(‘빌먹 · (乞食)’, ‘듣보 · (聞見)’, ‘죽살 · (死生)’ · ‘됴쿶 · (好凶)’, ‘걷니 · (步行)’ 등). 이와 같은 예들을 보면 용언의 어간도 옛날에는 어미와 떨어질 수 있었음을 알 수 있다.

조사

국어 문법에서 체언 뒤에 오는 문법형태는 조사라는 말로 일괄해서 부르고 있으나, 그 수가 엄청나고 그 기능도 격(格)을 나타내는 것도 있고, 인도유럽제어의 전치사(前置詞)와 같은 기능을 가진 것들도 있고, 또 그밖의 것들도 있다. 따라서, 이들을 구별하여 말하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

국어에 격이 몇인가 하는 문제는 아직 해결되지 않았다. 격이란 개념 자체가 인도유럽제어에서 온 것이어서 국어에는 적합하지 않은 듯도 하다. 전치사에 해당되는 것들은 후치사(後置詞)로 볼 수도 있는데, 그것들은 체언에서 기원한 것도 있으나 용언에서 기원한 것이 많다(부터 · 보다 · 더불어 · 조차 등). 국어에서 여러 체언이 나열될 때에는 일반적으로 ‘와 · 과’를 붙이고, 그 체언들의 문장 안에서의 자격표시는 마지막 체언에 조사를 붙임으로써 이루어진다(사람과 집과 재산이……). 중세국어에서는 이런 경우 마지막 체언 뒤에도 ‘와 · 과’가 붙고 다시 필요한 조사가 붙었다.

대명사

국어의 인칭대명사에는 1인칭(나)과 2인칭(너)은 있으나 3인칭은 보이지 않는다. 중세국어에 ‘뎌’가 이따금 3인칭으로 쓰였고, 현대국어에서는 ‘그’가 쓰이고 있으나, 이것은 소설가들이 쓰기 시작한 것으로 구미제어의 영향이라고 할 수 있다(일부 소설가들은 3인칭 여성형까지 만들어 쓰려고 노력하였다.). 그러나 3인칭대명사가 없는 언어는 결코 드물지 않으며, 그것이 국어에 없다고 해서 흠이 되지는 않는다.

국어의 지시대명사는 흔히 근칭 · 중칭 · 원칭이라 불리는 ‘이 · 그 · 저’를 가지고 있다. 이것은 매우 특이한 체계로 일본어에도 있음이 지적되어왔다. 국어는 수(數)에 대하여 무관심한 편이다. 복수를 나타내는 접미사 ‘ · 들’이 있으나 그 사용이 필수적인 것은 아니다. 도리어 ‘많은 사람’과 같이 이미 복수임을 암시하는 말이 있을 때에는 복수접미사는 사용되지 않음이 일반적이다. 그런데 이 ‘ · 들’은 부사나 용언의 활용형 등에 붙기도 한다(멀리들 간다, 먹어들 보아라). 그러나 ‘집들로’와 ‘집으로들’은 의미가 다름에 주의할 필요가 있다.

서술어

국어 문장의 가장 큰 특징은 서술어가 그 맨 끝에 놓인다는 사실이다. 국어에서 가장 간단한 문장은 서술어만으로 이루어진다. 세계의 많은 언어에서 명령문이 동사만으로 이루어지는 예는 볼 수 있으나, 평서문이 동사만으로 이루어지는 예는 그렇게 흔하지 않다.

국어에는 주어가 없는 문장이 매우 자연스럽게 사용된다. 이런 문장은 주어가 생략되었다고 보기보다는 본래 주어가 없다고 하는 것이 더 온당한 것으로 생각된다. 국어의 동사는 자동사와 타동사로 구분되기도 하나 타동사라고 해서 언제나 목적어가 그 앞에 있어야 하는 것은 아니다. 목적어 없이도 타동사가 자연스럽게 쓰인다.

여기서 주목할 사실은 15세기의 중세국어에서는 자동과 타동의 구별이 흐렸던 듯한 사실이다. ‘긏 · (斷)’이 ‘ᄲᅧ를 그처’에서는 타동으로, ‘書信이 그처 업고’에서는 자동으로 쓰였으며, ‘박 · ’도 ‘四百 ᄇᆞᄅᆞᆯ 바가라’에서는 타동으로, ‘뫼해 살이 박거늘’에서는 자동으로 쓰였음을 본다. 그러나 고대국어의 자료가 적어 그 모습을 밝힐 수 없음이 유감이다.

이중주어

국어에는 이른바 이중주어(二重主語)의 문장이 있다(그 집이 뜰이 넓다. 그 상점이 물건이 값이 싸다.). 앞의 체언에 ‘ · 은/ · 는’이 붙는 문장도 여기에 덧붙일 수 있다(그 사람은 마음씨가 곱다.). 이런 구문은 일본어에서도 발견되는 것으로 많은 연구의 대상이 되어왔다. 위에서 국어에는 주어가 없는 문장이 있음을 보았는데, 이런 언어에 이중주어의 문장이 있다는 것은 매우 흥미있는 사실이다.

경어법

국어문법에서 가장 특이한 사실로는 아마도 경어법(敬語法)을 들 수 있을 것이다. 부분적인 경어표현이 있는 언어들은 많으며, 일본어가 언뜻 보기에 국어와 비슷한 경어법을 가지고 있으나, 그것도 국어의 경어법처럼 용언의 활용어미의 체계를 갖추지는 못하였다.

15세기의 중세국어가 보여주는 경어법의 체계는 다음과 같다. ① 존경법(尊敬法)의 선어말어미(先語末語尾) · 시 · ’는 높이는 사람의 동작 · 상태에 대한 존경을 표시하였다. ② 공손법(恭遜法)의 ‘ · ᅌᅵ · ’는 높이는 사람에 대한 화자의 공손한 진술을 표시하였다. ③ 겸양법(謙讓法)의 ‘ᄉᆞᆸ’(ᄌᆞᆸ, ᅀᆞᆸ)은 높이는 사람에 관련된 낮추는 사람의 동작 · 상태 등을 표시하였다.

이 가운데 ①은 현대국어에서도 그대로 나타나며, ②는 ‘ · 읍니 · ’로 변하였고, ③은 ‘하옵고, 먹삽고, 받잡고’ 등 특수한 문체에 그 흔적이 남아 있다. 이 경어법은 고대 신라어에까지 거슬러 올라간다. 현존하는 신라 향가나 이두 자료를 보면 중세국어의 체계가 신라어에서 온 것임을 알 수 있다.

어휘

의성어와 의태어

국어의 어휘에서는 무엇보다도 의성어 · 의태어의 발달이 주목된다. 모음조화에 있어서의 양성모음과 음성모음의 대립, 그리고 폐쇄음에 있어서의 평음 · 유기음 · 된소리의 대립에서 오는 표현가치를 최대한으로 이용함으로써 어감(語感)의 미세한 차이를 나타내는 것이다. 여기에 1음절 또는 2음절 · 3음절의 반복이 색다른 효과를 더해준다(예 : 졸졸 · 줄줄, 알락달랄 · 얼럭덜럭, 달그락달그락 · 덜그럭덜그럭 · 딸그락딸그락 · 떨그럭떨그럭, 아장아장 · 어정어정 등). 여기에 ‘ · 거리다’, ‘ · 대다’ 등을 붙이면 그대로 용언이 된다(예 : 딸랑거리다, 아장대다). 이리하여 국어는 감각적 표현이 매우 뛰어난 언어가 된 것이다.

그런데 의성어와 의태어는 그 기원적 성격이 사뭇 다르다. 의성어는 자연계의 소리의 모방이라고 할 수 있지만, 의태어는 그 모습을 묘사하는 것으로 그 대부분은 용언에서 나온 것으로 보인다. 위의 ‘아장아장’은 ‘앚- · (坐)’에서 나온 것이다(이 ‘○ · ’이 뒤에 ‘앉 · ’으로 변하였다.).

이중구조

국어 어휘의 가장 큰 특징은 고유어와 한자어의 이중구조라고 할 수 있다. 자세한 통계는 없으나 한자어는 국어 어휘의 50%를 웃돈다. 대체로 보아 일반생활에 관한 것은 고유어가 맡고, 추상적인 지적(知的)인 개념은 한자어가 맡고 있다고 할 수 있다. 같은 사물이나 개념에 대하여 고유어와 한자어가 공존하는 경우도 적지 않으나 이런 경우에도 그 차이가 인정된다.

‘이’와 ‘치아(齒牙)’에서 보는 것처럼 한자어는 경어의 뜻을 지니고 있다. 이 한자어는 오랫동안 한문이 우리나라 문자생활을 지배하여온 결과인바, 역사적으로 보면 한자어가 국어에 침투함으로 말미암아 많은 고유어가 사멸하였음을 본다. 이른바 기초어휘에 포함될만한 단어들까지도 이런 운명을 밟은 예가 있다. 15세기의 중세국어에 ‘ᄀᆞᄅᆞᆷ(江)’ · ‘뫼(山)’ · ‘온(百)’ · ‘즈믄(千)’ 등이 있었는데, 이들은 그뒤 국어에서 자취를 감추고 괄호 속에 있는 한자어만이 쓰이게 된 것이다.

고유명사의 한자어화

일찍이 신라 때에 이미 우리나라의 지명 · 인명 등 고유명사의 한화(漢化)가 시작되었음은 널리 알려진 사실이다. 그 결과 인명에서는 우리나라 고유의 요소는 찾아보기 어렵게 되었다. 그러나 지명에서는 아직까지도 한자지명과 속지명(俗地名)의 이중체재가 유지되고 있다. ‘대전(大田)’ · ‘마포(麻浦)’가 일반적이지만, ‘한밭’ · ‘삼개’도 아주 잊혀진 것은 아니다. 시골에 가면 속지명이 아직도 깊이 뿌리박고 있음을 느낄 수 있다. 이런 속지명을 되살리는 일은 국어의 앞날을 위하여 매우 뜻깊은 일이 될 것으로 믿는다.

외래어와 순화어

어느 언어나 완전히 고립되어 있지 않는 한, 외래어는 있게 마련이다. 국어는 그동안 동아시아의 이웃 언어들과 접촉을 가져왔으나 이제는 세계의 중요한 언어들과 잦은 접촉을 가지고 있다. 이 접촉을 통해서 국어에는 새로운 외래어들이 들어오고 있다. 이 외래어들은 국어 어휘에 청신한 바람을 불어넣는 것으로, 국어가 세계 속의 언어로 성장하는 데 불가피한 것이다. 다만 무분별하게 받아들임으로써 국어의 본래의 모습을 손상시키는 일이 있어서는 안 될 것이다.

20세기에 들어와 국어 어휘에서 일어난 주목할 만한 사실로 고유 어휘 재료로 신어(新語)를 만들려는 노력을 들 수 있다. 이 노력은 주로 순화론자(醇化論者)들에 의해서 추진되어왔다. 이들은 문법(文法)을 ‘말본’, ‘명사(名詞)’를 ‘임’ 또는 ‘이름씨’로 고쳐 써왔으며, 한 걸음 더 나아가 ‘삼각형’을 ‘세모꼴’로, ‘자외선’을 ‘넘보라살’로 바꾸려고 시도한 바 있다. 이 노력은 아직 시험단계에 있다고 할 수 있다.