신종교 ()

신종교는 기존의 제도 종교에 비해 성립 시기가 오래되지 않았거나, 사회적 인정을 받지 못하였거나, 새로운 주장을 내세운 종교이다. 극심한 사회 변화, 생활난과 병고를 타개하기 위한 주술적 동기 등이 작용하여 대규모의 신종교 운동이 전개된다. 천도교, 대종교, 증산교 등은 이러한 맥락에서 탄생하였다. 세 종교를 근간으로 일제시대의 숱한 종교 단체들이 생성되었다. 6·25전쟁 이후 도시로의 인구 집중 등 사회구조가 급변하였다. 이에 교리의 재해석 및 교단의 재정비, 전통성을 탈피와 합리적 설득력을 갖추고 탄생한 신종교가 세계평화통일가정연합인 통일교이다.

신종교라는 용어는 이전의 기성 종교와의 관련하에서만 쓰일 수 있는 개념으로, ‘새롭다[新]’는 성격은 시대와 상황에 따라 변화된다. 또한 ‘새롭다’는 의미는 한편으로 별로 기반이 없고 정교화되지 못하다는 뜻과, 다른 한편으로는 새로운 호소력과 적합성을 지니고 있다는 뜻의 두가지 의미를 가지고 있다.

이와 같이 신종교는 기성 종교와 마찬가지로 일정 수준의 신도수 · 주1조직 · 주2체계 · 주3체계 등을 갖추고 있으면서도 성립시기가 짧기 때문에 아직 사회적으로 완전하게 인정받지 못한 종교이다. 흔히 신흥종교(新興宗敎)라고 일컬어져 왔으나, 그 용언에 함축된 경멸적이고 이탈적인 의미 때문에 이제는 보다 중립적이고 객관성을 띤 신종교라는 용어가 일반적으로 사용된다.

그러나 일부 학자들은 19세기 말∼20세기 초의 주4 · 일제강점하에서 발생되었던 종교운동과 1960년대 이후 도시화 · 산업화와 더불어 급격히 성장한 종교운동의 성격을 구분하여 각각 신흥종교 · 신종교로 개념화하기도 한다.

흔히 신종교의 특성으로서 교리혼합주의(敎理混合主義, syncretism), 기존 질서에 대한 부정적 관점, 현세적 지상천국 건설, 선민사상(選民思想), 주5의 강조, 주6의 신비체험과 카리스마(charisma)적 성격, 신도집단 내의 강렬한 연대의식 등이 지적되고 있으나 이러한 특성들은 결코 신종교에만 국한되어 나타나는 것이 아니며, 나타날 경우에도 중층적으로 복합된 양상을 띤다.

또한 일반적으로 열거되고 있는 신종교의 특성들은 대개 신종교의 열등성과 반사회성을 부각시키기 위해 제시되는 경향이 강하다. 예컨대, 교리혼합은 신종교의 성격을 논할 때 항상 거론되는 것인데 잡종이나 혼성물이 아닌 순수한 종교사상이 존재한다는 전제하에서만 언급될 수 있으므로 그 타당성이 의문시되며, 신종교의 창조적 측면이 완전히 무시되어 버린다는 심각한 문제점을 지닌 개념이다.

따라서 신종교를 객관적으로 이해하기 위해서는 이미 신종교에 부여되어 있는 기존의 관점이나 개념에 대한 철저한 비판작업이 선행되어야 한다. 왜 신종교가 생겨났느냐에 대한 발생이론은 일반적인 종교발생이론과 같은 맥락을 지니고 있다. 그러나 종교 기원의 문제처럼 추상적 차원에서 일반화시켜 설명해 버리는 것이 아니라 개개의 경우에 나타나는 구체적인 원인을 파악하려는 것이 최근의 연구 경향이다.

제시되어 있는 신종교의 주요 발생 원인은 사회 · 정치 · 경제적인 주7(anomie) 상황, 상대적 박탈감, 전통적 가치관과 기성 종교의 설득력 상실, 주8에 따른 충격, 인간의 심리적 · 병리학적 반응 등으로 설명하고 있지만, 모두 나름대로의 문제점을 지니고 있다.

기성 종교가 제대로 기능을 수행하지 않았기 때문에 신종교가 발생했다는 입장은 동어반복적 성향을 지닌다는 점, 문화접변에 의한 설명은 영향을 주는 편과 받는 편을 지나치게 양분하여 받는 편의 수동성과 열등성을 드러내려고 한다는 점, 심리 · 병리적 요인에 의한 설명은 자율성을 띤 종교현상을 개인의 내부적 심리활동으로만 환원시켜 버린다는 점, 아노미이론은 너무 사회적 상황을 강조하며 설득력 있는 경험적 증거를 가지고 인과관계를 주장하지 못한다는 점, 상대적 박탈감이론은 너무 거대한 설명이기 때문에 구체적인 여러 발생 원인을 경험적으로 제시해 주지 못한다는 점 등이 그러한 문제점들이다.

따라서 신종교의 발생 원인을 파악하기 위해서는 다른 모든 현상까지 뭉뚱그려 설명할 수 있는 거대하고 추상적인 개념에 의지할 것이 아니라, 신종교 자체의 내적 구조와 역동적 과정을 주시하면서 개개의 구체적 원인을 찾아내는 작업부터 시작해야 한다.

조선시대 유교 이념체제의 문제점

조선왕조는 지배 이데올로기로 성리학적 세계관을 채택하고 숭유억불정책을 행하였다. 그러나 유교는 원래 합리성을 바탕으로 한 현세적 질서 존중의 성향을 띠고 있었기 때문에 초월적 세계를 지향하는 민중의 체험적 신앙과는 일정한 간격이 존재할 수밖에 없었다.

더구나 주9을 배척하면서 유교적 주10를 철저히 준수해야 할 왕을 비롯한 양반 계층까지도 인간 존재의 본래적인 의미 문제에 부딪쳐서 초월 지향의 종교적 요구를 억제할 수 없었다.

조선 후기에 접어들어 사림파들의 중앙집권층에 대한 거센 반발은 유교 이념체계에 대한 이러한 불철저성에 의한 것이었지만, 일군의 강고한 성리학자들만으로는 민중의 다양한 종교적 요구를 주자학적 일존주의(一尊主義)로 수렴하여 통일된 세계관을 만들어 낼 수 없었다.

이와 같이 조선왕조는 국가유교를 제도화하는 데 노력을 집중했으면서도 종교적 통합이나 가치체계의 단일화를 실현시키지는 못하였다. 그 대신 가족주의적인 주11가 성행하게 되는데, 가례란 통과제의적인 주12를 통틀어 말하지만 그 가운데에서도 상제례(喪祭禮)가 주41관념과 결부되어 강력한 영향력을 미치게 되었다.

조상들이 후손의 번영이나 길흉화복을 좌우한다고 생각한 현세주의적 지향성은 공동 조상을 중심으로 한 혈족집단의 결합을 강화하게 되는데, 엄격한 금지에도 불구하고 조선 후기 사대부 계층에서 공공연히 주13를 행했다든지 주14의 유행, 동족마을의 형성과 가묘(家廟) 중시 등의 경향은 모두 여기에 유래하는 것이다.

남계 혈족의 장자에게 재산권과 아울러 제사의 의무를 부여하는 제도도 이러한 현상과 밀접한 관련이 있다. 이와 같은 가족 중심의 가치체계는 배타적인 귀속주의에 대한 지향 때문에 보편성을 획득하는 데 저해요인이 되며 국가유교의 제도화를 가로막는 요인이 된다. 예컨대, 특정 가문의 조상은 다른 가문의 조상이 될 수 없으므로 조상숭배는 보편적인 종교 표상으로서의 제도종교를 발전시키는 데 기여하지 못하였다. 더구나 주15소재(消災) 또는 주16기원과 같이 초월적 권능에 의존하려는 민중의 종교 성향에도 유교는 부응하지 못했으므로 중층적인 민간신앙이 다양하게 존재하게 되었다.

그리하여 불교의 탄압이나 주17 폐지를 주장하는 유교적 명분론은 구두선에 그치고 말아, 불교는 여전히 명맥을 잇고 민간신앙은 그대로 존속하게 되었다. 이러한 민중의 성향은 단순히 개인 수준의 현세구복적 기원에 머무는 것이 아니라 초월적 존재에 의존하여 일상적 세계의 고통을 벗어나고, 이상세계의 실현을 촉구하는 민중적 결집을 낳게 하였다. 이런 민중적 종교운동에는 주술적 사고와 더불어 유토피아의 대망사상 및 유교문화권의 저변을 흐르고 있던 운세사상(運世思想)이 복합되어 있었다.

민중 종교사상의 전개

운세사상이란 중국의 주18시대부터 내려오는 주20과 주21 및 도교의 요소가 가미된 일종의 순환론이다. 주19의 원초적 황금시대로 복귀하고자 하는 바람은 본래 유교정신의 밑바닥에 깔려 있는 잠재적 소망이었으며, 특히 음양오행설의 독특한 주22은 이런 원시 복귀 내지 새로운 시대의 개시가 우주의 섭리로써 내재되어 있음을 암시하고 있다.

여기에 덧붙여 참위설은 왕조의 흥망성쇠가 인위적인 작용에 의해서라기보다는 우주의 섭리에 따른 오행의 운행에 의해 정해진다는 결정론적인 예언사상을 펴고 있다. 임진왜란 전후에 성립되었다고 여겨지는 『정감록(鄭鑑錄)』은 이러한 사상적 배경을 가진 참위서로서 점복과 주23 풀이에 의거하여 이왕조의 멸망과 정왕조의 개국을 예언하고 있다.

『정감록』에 나타나는 미래국토의 개시(開示)와 십승지지(十勝之地)의 사상은 민중적 심성 속에 자리잡고 있던 종말관이 시 · 공간적으로 투영되어 나타난 것으로 여겨진다. 특히 십승지지가 대체로 차령(車嶺) · 금강(錦江) 이남에 위치해 있는 점으로 보아 『정감록』의 성립을 전후하여 이른바 남조선신앙(南朝鮮信仰)이 형성된 것으로 보인다.

정조 때의 홍복영(洪福榮) 모반사건이 『정감록』과 연루되어 있다는 것은 기록으로 밝혀져 있으며, 홍경래(洪景來)의 난 당시에도 남도(南島)라는 문구가 등장한 것으로 미루어 보아, 조선 후기에 와서 『정감록』의 감결(鑑訣)이나 남조선신앙이 민간에 널리 퍼져 있었다고 볼 수 있다.

이러한 사상은 민간에 널리 유포되어 있던 주42적 대망사상을 토대로 하여 몰락 양반과 같은 주변 지식인들이 체계화한 관념형태로, 미륵신앙(彌勒信仰)과 더불어 민중종교운동의 사상적 기반이 되었다. 미륵신앙 역시 당래세불(當來世佛)의 현현과 이상향의 실현을 예언하고 있어서 종말론적 비전을 뚜렷이 하고 있다.

이와 더불어 후천개벽설(後天開闢說)은 민중의 이상향에 대한 염원을 보다 세련된 형이상학적 추론에 의해 체계화한 관념형태로 동학의 창시자인 최제우(崔濟愚)나 남학(南學)의 창시자인 이운규(李雲圭) · 김항(金恒), 증산교의 창시자인 강일순(姜一淳)의 세계관이 그 대표적인 예이다. 현재에도 신종교운동의 핵심이 되는 관념형태가 후천개벽사상임은 그 체계성과 세련됨에서 오는 설득력 때문이다.

전통사회의 구조적 해체

조선 후기에 들어오면서 양반 관료 중심의 봉건적 지배구조가 해체되어 사회구조가 변화하게 되는데 신분 질서의 이완, 자본주의의 맹아, 사회경제적 모순의 확대가 심화되기 시작한다. 특히 신분 질서의 상향 이동은 두드러진 현상으로 직접 생산에 종사하는 다수의 하위 신분층과 소수의 양반 신분층 간의 균형이 요구되는 조선왕조의 지배구조는 구조적으로 불안정해지게 되었다.

붕당정치 및 주24로 인한 신흥 양반형의 급격한 증가와 족보의 유행이나 주25의 남발로 인한 하위 신분층의 상향 이동은 기존 양반층의 다수를 지배구조 밖으로 밀어냄으로써 자연히 잠재적인 반사회적 세력으로 만들게 되어 대항 이데올로기를 제공하는 역할을 가능하게 한다. 이들이 기존체제에 갖는 불만은 민중의 잠재의식 속에 내재된 새로운 세계에 대한 기대와 서로 투합하여 민중종교운동의 사상적 원천을 형성하는 것이다.

더구나 조선 후기의 농업기술 발달에 다른 생산성 증대 및 유통경제의 활발한 전개로 인하여 자본주의적 경제의 문을 열면서 대지주에 의한 광작(廣作)이나 주26이 광범위하게 행해짐으로써 양반층은 물론 직접 생산자인 농민들도 임금노동자로 전락하게 된다.

이런 과정 가운데 필연적으로 다수의 주27이 발생하게 마련이며 이들은 쉽사리 사회적 부당집단화하게 되어 민란 발생 때 강력한 영향력을 행사하기도 하였다. 또한 수취제도의 문란으로 인하여 강제적 수탈이 행해지면서 유민화현상보다도 더 심각한 현상으로 농민들의 직접적인 저항을 불러일으키게 하였다.

삼정(三政)의 문란으로 인한 궁극적인 부담은 모두 직접 생산자인 농민에게 지워졌으므로 농민 봉기의 일차적인 원인은 봉건체제의 무차별한 수탈에서 빚어지는 것이었다. 민란이나 농민 봉기에 대한 관변측의 기록을 보면, 항상 주28 · 참설(讖說)이 횡행하고 주29의 광분상태가 만연했다는 내용이 나타나는데, 이는 바로 민중종교사상에 대한 지배층의 일반적인 반응이다.

외래 종교문화의 충격

이미 유교국가의 제도적 결함에 대해서는 언급했지만 비교적 조직종교로서의 요건을 갖춘 불교 역시 조선시대에는 교단적 활동이 두드러지지 않는다. 물론 교단적 성격을 강화하기 위해 순조 때 이판승(理判僧)과 사판승(事判僧)으로 분리시키지만, 조선시대의 불교가 선종(禪宗)에 대한 지향성이 강한 데다가 불교 자체의 성격이 수도집단적인 성향을 두드러지게 띠고 있으므로 현실적 영향력의 측면은 취약성을 지니고 있다. 따라서 대다수 불교 신도의 실제적 관행은 불교 교리의 엄격한 통제하에 있었다기보다는 민간신앙과 상당 부분 결합되어 있는 양상을 보여주고 있었다.

이런 상황 속에서 절대적 유일신의 강력한 통제 아래 사제와 신도의 준별이 엄격하고 형식성이 두드러진 조직종교로서의 기독교가 수용되었다는 것은 전통적 종교문화에 커다란 충격을 주는 사건이었다.

유교적인 조상 숭배나 민간의 동제(洞祭)는 자연적인 합치집단적(合致集團的) 성격을 벗어나지 못하는 것으로, 공통체 생활의 장(場)과 종교집단이 분화되지 않은 상태에 있기 때문에 종교집단의 전통문화가 이루어지지 않으며 직업적인 사제가 따로 분리되어 있지 않다. 예컨대, 제례의 경우 의식을 주30하는 주31는 가부장이며, 종교의례만을 전담하는 특수한 주32을 요하지 않는다.

이에 비해서 천주교의 교회는 전문적인 사제조직을 지니고 있으며 일상생활과는 준별되는 종교적 형식성을 보유하고 있고, 신도들의 신앙적 고백이 필수적이라는 점, 회중 역시 혈연이나 신분 차이를 넘어선 포괄적 성격을 띠고 있다는 점에서 전통 종교와 판이하게 구별된다.

물론, 불교도 전문 사제 및 사원이 존재한다는 점에서 제도종교적 성격을 부여할 수는 있으나, 수도 위주의 초세속적 경향이라든지 신도의 신앙관리라는 측면에서 볼 때 유일신론적인 천주교가 전통 종교에 끼친 충격에 비하면 상대적으로 문제가 되지 않는다. 천주교의 이러한 영향력은 대항 세력의 규합이라는 의미에서 교단적 조직종교의 태동을 보게 하였다. 최제우가 『동경대전』이나 『용담유사』에서 밝히고 있듯이 동학은 서구문화, 특히 천주교의 전파에 큰 충격을 받고 그에 대한 대응책으로 만들어진 것이었다.

동학교단의 성립

동학이 성립된 사회적 배경은 조선왕조의 봉건적 사회구조가 전반적으로 해체되는 과정과 밀접한 연관성을 지니고 있다. 그런 구조적 변혁의 맥락 속에서 자주 일어나는 민란들, 특히 1862년(철종 13)에 일어난 임술민란(壬戌民亂)의 연장선상에서 동학의 발생이 이해되기도 한다. 이런 관점은 봉건 질서의 전면적 타파를 위한 민중에너지의 누적된 축적의 결과로 민란이 발생했으며, 민란의 제 경과에 의해 동학종교운동이 확산되었다고 보는 것이다. 질곡적인 전통 질서를 변혁시키고 근대 사회로 변화하게 되는 원동력을 동학운동이 공급해 주었다는 입장이다.

그러나 이런 관점과는 대조적으로 종교운동 자체의 비합리성 내지 주술성과 카리스마적 권위구조로 인하여 민중운동이 종교적 성격을 강하게 띨수록 전근대성의 탈피가 불가능해진다는 입장도 있다. 문제는 동학교단의 성립이 봉건적 질서의 타파와 정치 · 경제적 자립이라는 근대 세계로의 추진력이 되었는가, 아니면 현저한 주술적 성격으로 인하여 그런 역량 자체가 상쇄되었는가 하는 점이다.

그런데 동학의 발생이 전통사회 구조의 모순 노정과 그 해체 과정이라는 사회적 맥락에서 일어났다는 사실은 충분히 납득할 수 있으면서도 그것이 근대화에 역기능적이냐 순기능적이냐는 질문은 매우 많은 문제를 야기시킨다.

우선, 근대성의 개념 규정 문제, 근대성에 내재된 다양한 차원의 문제, 그리고 종교 교단의 상대적 자율성의 문제 등을 둘러싸고 여러 가지 복잡한 질문이 제기될 수 있다. 여기에서는 일단 그런 문제들에 대한 직접적인 언급은 유보하면서도 동학이 주33조직을 통하여 근대적 교단조직의 선단을 이룩했다는 데 강조가 두어지고 있다.

포와 접(接)에 의한 전교활동은 무엇보다도 교리 · 의식 및 직업 집단으로서의 종교전문가 확보를 전제로 하지 않고는 불가능한 일이기 때문이다. 2대 교주인 최시형(崔時亨)의 30여 년에 걸친 은도(隱道)활동을 통해 동학의 조직적인 종교 교단으로서의 성격은 더욱 두드러진다.

최시형은 동학의 교단조직을 쉽사리 노출시키지 않으면서 교주의 사후 위기에 봉착한 카리스마를 일상화시키는 데 성공하였다. 그러나 광화문 복합 상소 이후 급진주의 노선의 남접(南接)측이 주도권을 장악하게 되자 동학농민운동이 일어나게 되는 것이며, 그에 대한 탄압으로 교단조직은 와해상태에 이르게 된다.

남접측의 주요 근거는 농민 수탈이 가장 심했던 호남지방으로서 혁명적 변혁의 의지가 팽배하여 근대 사회에 대한 지향 가능성이 가장 높던 곳이었다. 그러나 외세의 개입 및 동학 자체의 전통주의적 한계 때문에 동학교단의 활동과 표리관계를 이루는 동학농민운동의 연속성은 차단되고 말았다.

동학 이후 신종교운동의 전개

1894년의 갑오경장 이후 1910년까지는 한국 종교사상 유례를 찾을 수 없는 획기적인 변혁기였다고 볼 수 있다. 물론 갑오경장 자체가 외세의 위협 아래 이루어진 것이기는 하지만, 근대 사회를 지향하는 제반 조치들이 실시된 점은 상당한 의미를 함축하고 있다.

종교 문제에서도 승려의 도성 출입이 허용되었다든지 신 · 구기독교의 주34활동이 공식적으로 인정되었다는 것은 종교에 관한 기존의 국가통제가 전면적으로 해제되었다는 것을 의미하는 것으로, 이때부터 기독교를 비롯한 신종교들이 경쟁적으로 포교활동을 전개하게 되었다.

이 시기는 동학농민운동 · 청일전쟁 · 러일전쟁 · 을사조약 · 한일합방 등으로 이어지면서 정치 · 경제 · 문화의 제 국면에서 일대 가치 변혁의 움직임이 솟구치던 때로 농민층의 분해, 신분 질서의 해체, 정치적 자주권의 상실로 인하여 민중들은 좌표축을 잃어버리게 되었다.

1905년부터 평양 일원에서 장로교회의 부흥회가 전대미문의 군중을 동원할 수 있었던 것도 여기에 연유한다. 격심한 사회 변화와 가치 변동에 따른 새로운 의미의 추구, 사회 불안에서 오는 안심입명의 획득, 생활난과 병고를 타개하기 위한 주술적 동기 등이 복합적으로 작용하여 대규모의 신종교 교단운동이 전개되는데, 천도교 · 대종교 · 증산교 등은 이러한 맥락을 가지고 창출된 종교이다. 이 종교들은 우리 나라 근대 신종교운동의 세 가지 큰 기둥이라고 볼 수 있으며, 이 세 기둥을 근간으로 일제시대의 숱한 종교단체들이 생성되었다.

㉠ 천도교:동학교문의 법통을 이은 대표적인 민족종교로 3대 교주 손병희(孫秉熙)가 1905년 이용구(李容九) · 송병준(宋秉畯)의 일진회와 손을 끊고 창교한 종교이다. 일제에 협력하여 출교당한 이용구는 뒷날 시천교(侍天敎)라는 명칭의 교단을 설립하게 된다. 천도교의 교세는 크게 발전하여 평안남북도와 함경남북도 일원에 많은 신도를 거느리게 되었고, 여러 교육기관과 청소년 계몽단체를 방계기관으로 삼게 되었다.

3 · 1운동 당시에는 주동적인 역할을 담당하여 민족대표인 손병희를 필두로 오세창(吳世昌) · 최린(崔麟) · 권동진(權東鎭) 등의 간부가 대거 참여하였다. 손병희는 3 · 1운동 이후 옥중생활을 하면서도 교단의 안정을 도모하였고, 특히 이돈화(李敦化)로 하여금 최제우의 사상을 인내천(人乃天)이라고 개념화하게 한 것은 특기할 만한 점이다. 그러나 1922년 그의 죽음과 함께 교주 승계 문제를 둘러싸고 신 · 구 두 파로 극한의 대립상태가 야기되었다. 일제 말기에 재통합되기는 했으나 일제의 민족문화말살정책으로 교단이 거의 와해된 지경이었다.

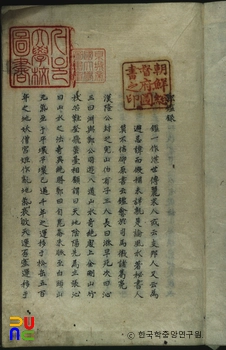

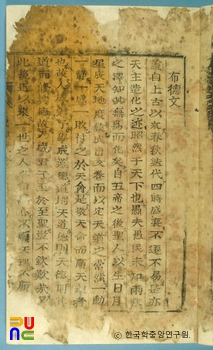

㉡ 대종교:1909년 나철(羅喆) · 정훈모(鄭勳謨) 등이 단군신화의 주35를 근간으로 세운 종교이다. 1904년에 백두산의 백봉(白峰) · 백전(白銓) 등이 『단군교포명서 檀君敎布明書』를 발표하고 나철에게 이를 전수했다고 하나, 역사적인 사실성은 희박하다. 1910년 나철이 대종교(大倧敎)라고 개칭하면서 원래 이름인 단군교의 명칭을 고수하려는 정훈모와 주36하였다.

그 뒤 나철은 교단의 포교활동 중심을 북 간도지역으로 옮겨 항일무장투쟁 노선을 종교적 실천의 과업으로 삼았다. 그 결과 1915년 조선총독부는 국내 활동을 불법화하였고, 나철은 이듬해 황해도 구월산에서 이에 항의하는 뜻으로 자결하였다.

이러한 항일정신으로 1920년 청산리대첩과 같은 혁혁한 승리도 가져올 수 있었으나, 일제의 가혹한 보복을 받게 되어 교단은 궤멸상태에 빠지고 말았다. 독립운동을 종교적 실천의 궁극 목표로 설정하고 민족 해방을 위해 투쟁한 종교이면서도 국내 활동이 거의 없었으며, 북 만주에서도 비밀 포교의 특수한 종교조직 형태를 취했기 때문에 광복 후 교단 재건에는 많은 어려움이 있었다.

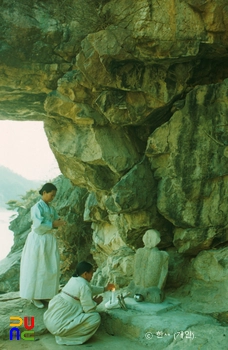

㉢ 증산교:1901년 전라북도(현, 전북특별자치도) 금구(金溝) 모악산(母岳山)에서 강일순에 의해 창시되었다. “신화일심(神化一心) 인의상생(仁義相生) 거병해원(去病解怨) 후천선경(後天仙境).”이라는 교의를 내걸고 이 교의의 내용을 성취하기 위해서는 『태을주 太乙呪』 또는 『여의주 如意呪』를 외워야 한다고 주장하였다.

『태을주』의 첫머리가 “훔치훔치(吽哆吽哆)”로 시작하는 데서 훔치교라는 명칭으로 불리기도 하였다. 교세가 확장되어 가는 도중에 강일순이 갑작스럽게 사망하자 주37 문제에 혼선이 일어나게 되어 결국 여러 분파가 난립하게 되었다. 그러나 민중종교로서의 기반은 지니고 있었으므로 계속 발전하여 오늘까지 여러 계열로 이어져 내려오고 있다.

이 세 교단을 비교하면서 한말 민중종교운동의 성격을 살펴보면, 대종교는 국내 활동이 거의 없다시피 하였고 무장독립투쟁 노선의 주체가 되었던 만큼 안정된 종교 교단으로서 정착하는 것이 힘들었다. 국권 회복이라는 절대절명의 목표를 구심점으로 하는 이념적인 성격이 두드러지면서 현실적으로 일제의 관헌에 노출되지 않도록 일종의 비밀결사 형태의 조직원리를 지니게 되었다. 따라서 교조의 승통에 따른 분파간의 갈등이나 이로 인한 교단의 와해 가능성이 없었던 반면, 항상 외부적인 압박에 시달려야 했다.

또한 독립투쟁이 종교적 실천의 제1목표였던 만큼 일제의 탄압이 강화되면 될수록 교단적인 결속이 더 굳게 이루어질 수 있었지만, 독립이 된 후에는 목표 변경이 빨리 이루어지지 않을 경우 교단 통합을 위한 상징적 표상의 제시는 어려워지게 마련이었다. 결국 대종교는 독립투쟁이라는 숭고한 이념에도 불구하고 민중의 체험적 신앙에 기초하지 않았기 때문에 교단의 확산에 제약성이 있었던 것으로 판단된다. 사실 고통이나 질병 등과 같이 합리적으로 해결하기가 불가능한 부조리 등과 같은 의미 문제를 초월적 권능에 호소하려는 민중의 원망에 제대로 부응하지 못할 때, 어떤 종교든 생명이 길지 못한 법이다.

대종교에 비해 천도교나 증산교는 민중의 체험적 신앙에 바탕을 두고 성립되었기 때문에 지속적인 신앙운동을 일으킬 수 있었다. 물론 대종교와 같이 직접적인 탄압을 받지 않았다는 사실도 크게 작용했다는 점을 부인할 수는 없다. 그러나 민중의 원망이 강렬하면 할수록 교주의 카리스마적 권위에 기대하는 정도가 고조되며, 이러한 분위기는 교단 내의 민주화나 교주 승통 문제에 많은 갈등을 야기하게 되어 결국 분파활동이 전개되게 마련이었다. 비교적 교단체제를 갖춘 천도교 역시 이 문제를 극복하지 못하고 교단이 분열되어 침체를 자초하게 되었다.

증산교의 경우 교주인 강일순은 본래 동학도였으나 동학교문의 궤멸 및 동학농민운동의 패배에 대한 심리적 보상기제를 자신의 신격화에서 찾았던 것이다. 특히 주술적 치병은 당시 의료시설이 빈약한 민중들의 상황에서는 크게 호응을 받을 수밖에 없는 것이었다. 그가 활동한 호남 일원은 당시 피폐한 농촌지역으로서 민생 문제로 고통받고 있던 농민층에게 증산교의 현세구복적 메시지는 큰 반응을 얻을 수 있었던 것이다. 강일순의 예기치 못한 죽음에도 불구하고 그를 중심으로 하는 신앙운동은 지속적으로 이어져 나갔다.

일제강점기의 신종교운동

3 · 1운동 이후 문화정치라는 이름 아래 어느 정도의 유화적인 정책이 펼쳐지면서 종교 문제에서도 민족주의적 색채를 드러내지 않는 한 일제는 방관적인 자세를 취하게 되었다. 대종교와 분립해서 단군교의 명칭을 그대로 고수한 정훈모가 친일적인 인사 박영효(朴泳孝)를 업고 교단활동을 벌일 수 있었던 것도 여기에 연유한다.

그러나 당시 일제의 조직적인 경제 수탈로 대다수의 농민이 자작농에서 농업노동자로 전락했고, 대규모 유민이 생겨나 북만주지역으로 이주하는 사태가 벌어지면서 피폐된 농촌지역에 신종교운동이 전면적으로 파급될 수 있는 조건이 마련되었다. 그 가운데 가장 큰 교세를 떨친 것이 증산교 계통의 보천교(普天敎)이다.

강일순의 수제자였던 차경석(車景石)은 강일순의 사후 스스로 교단을 만들고 많은 신도들을 운집했으나 사회적 일탈행동과 더불어 관헌의 탄압을 받아 교세가 급격히 약화되었다. 이 밖에도 무극대도교(無極大道敎) 등 수십 종의 교단이 증산교 계통에서 파생되었다.

이는 강일순의 죽음으로 신도들이 사분오열되었으나 증산교의 신비적 분위기와 주술성으로 인하여 끈질긴 생명력을 지니게 된 것에 연유한다. 한편, 동학은 천도교로 법통을 이었지만, 19세기 말에 워낙 커다란 영향력을 지녔던 탓에 천도교에 흡수되지 않은 접주나 신도들이 많이 남게 되어 그들로부터 많은 교단이 생겨나게 되었다.

그 중에도 주38는 동학교문의 고위 간부였으며, 최시형과 동도(同徒)이기도 한 김연국(金演局)이 계룡산 신도안(新都安)에서 창교한 것으로, 교주의 비중으로 보아 상당히 영향력 있는 교단으로 군림할 수 있었다. 최제우의 주39였던 남정(南正)이 동학의 교리에 『정감록』을 혼합해서 만든 청림교(靑林敎) 및 동학교(東學敎) · 수운교(水雲敎) · 무궁도(無窮道) · 백백교(白白敎) 등이 동학계에 속한 교단들이다.

불법연구회는 증산교나 동학 어디에도 속하지 않은 독자적인 성격을 띤 것으로, 1916년 박중빈(朴重彬)을 중심으로 창교되었다. 종교신앙과 생활 실천의 일치를 주장하면서 간척사업 · 소작농 경영 등으로 착실한 토대를 닦았다. 주술적이고 비합리적인 신비화를 배격하고 근로와 자영(自營)의 생산적 실천을 주장하여 종교 수행과 경제윤리를 연결시켜 오늘날의 원불교를 이루는 기반을 마련하였다.

이 밖에도 이상필(李尙弼)이 창교한 금강도(金剛道), 이선평(李仙坪)의 각세도(覺世道), 김항의 『정역(正易)』 이론에 근거한 김치인(金致寅)의 광화교(光華敎) 등이 있다.

역리(易理)에 근거하여 후천개벽설을 주창한 김항은 남학의 창시자인 이운규의 수제자로, 자신이 영가무도교(咏歌舞蹈敎)를 이끌기도 했으나 난삽한 형이상학적 원리로 인하여 신자들에게 호소력을 지니지는 못하였다. 그러나 강일순에게 강한 영향을 미쳤던 것은 사실이며, 그의 독특한 후천역사상(後天易思想)은 그 뒤의 민중종교사상에 지대한 영향력을 행사하였다.

우리 나라의 신종교는 19세기에 들어오면서 본격화되는 농민 봉기를 그 성립 배경으로 삼고 있다고 할 수 있다. 즉, 19세기에 자주 일어났던 민란은 동학 발생에 선도적 역할을 하였고, 대규모 민중종교운동으로 확대될 수 있도록 기반을 마련해 두었다.

따라서 신종교운동의 성립 기반에는 전통적 지향성이 강한 농민의 보수적 성격이 가로놓여 있었다. 전통적 농민의식에 뿌리를 둔 신종교의 존재양태는 가치체계와 의식구조의 전면적 개편이 수반되지 않는 한 변화되지 않고 그대로 지속될 수밖에 없는 것이었다. 이와 같은 신종교의 성격으로 인하여 보수적 전통성에 집착하는 가족주의적 가치관이 우세하게 됨으로써 가부장적 질서에 그대로 따르게 되고, 교조의 카리스마적 권위에 추종하는 결과를 낳게 되었다.

또한 신앙 체험의 내면화를 통한 자기 극복의 윤리보다는 현세구복의 주술성에 의존하게 되는 분위기가 이루어져 후천선경(後天仙境)과 같은 낙원의 즉각적인 실현을 기대하게 되었다. 우리 나라 신종교의 중심 사상 가운데 하나인 후천개벽사상은 이로부터 나온 것이며, 이런 중심 사상을 축으로 여러 종교적 요소가 혼융된 중층구조를 이루고 있다.

그런데 우리 나라 신종교운동의 성격에 6 · 25전쟁을 분기점으로 커다란 변화가 야기되었다. 비록 8 · 15광복이 정치적으로는 커다란 사건이었지만, 사회구조나 가치체계의 전면적인 변화를 가져왔다고 보기는 어렵다. 반면에 6 · 25전쟁은 전국에 전화의 상처를 남겼고, 대규모의 피난과 집단 이주를 초래하게 함으로써 전통적 가치체계의 해체를 촉진시키게 되었다. 특히 도시로의 인구 집중은 두드러진 특징으로 이때부터 인구의 산업 구성비율이 급격히 변화된다는 사실을 주목할 필요가 있다.

이런 변화와 함께 가족주의적인 권위주의를 추종하는 농촌형 신종교운동이 점차 쇠퇴하게 되었다. 이 무렵 김봉남(金奉南)의 물법계[水法系] 분파와 강대성(姜大成)의 갱정유도(更定儒道) 등이 새로 창립되나 크게 세력화되지 못한 것은 이런 맥락 때문이었다. 인구의 도시 집중과 도시 중심의 경계활동이 급속하게 전개되면서 농촌을 기반으로 하는 신종교운동은 자연히 도시지역으로 옮겨지지 않을 수 없게 되었다. 1960년대부터 증산교 계통의 여러 분파가 대도시를 중심으로 포교의 근거를 삼게 된 것은 여기에 연유된 것이다.

물론 사회구조의 재편성에 따라 교리의 재해석 및 교단의 재정비 등이 뒤따르게 되었고, 전통성을 탈피하여 합리적 설득력을 갖추려는 노력이 진행되었다. 6 · 25전쟁 이후 우리 나라 종교문화의 재편성을 촉진시킨 또 하나의 중요한 요인은 실향 월남민들 중 대부분이 기독교 신자들이었다는 점이다. 이들은 생계를 유지하기 위해 경제적 기반 획득에 주력하면서 기독교 전파에 열성을 보였고, 점차 우세한 경제적 · 사회문화적 기반을 이용하여 확대된 기독교 공동체를 구축하게 되었다. 물론 기독교 계열의 신종교운동은 이런 공동체의 울 안에 포섭되지는 않는다.

이전부터 이단시되어 온 신비주의적 성격을 띠는 이들 기독교계 신종교들은 기독교 특유의 메시아니즘과 종말론, 그리고 토착사상의 요소가 가미되어 있다. 1950년대 말부터 크게 활동을 전개해 온 박태선(朴泰善)의 전도관(傳道館)이 대표적인 사례로, 그는 여러 곳에 신앙촌을 건설하고 스스로 메시아적 존재로 군림하였다.

정식 명칭이 세계평화통일가정연합(世界平和統一家庭聯合)인 주43도 이러한 계열에 속한다. 이런 신종교들은 처음부터 도시형의 신종교로 출발했는데, 공통점은 산업구조의 취약성으로 만성실업 상태에 있는 주40적(ressentiment的) 도시 대중들에게 심리적 소속감을 제공해 줌과 동시에 정체성(正體性)의 위기를 극복하게 해준다는 점이다. 이전의 농촌형 신종교에서 볼 수 있는 주술적이고 환상적인 기대와는 다른 차이를 찾아볼 수 있다. 그러나 1970년대에 근대 산업사회로 진입하여 대중사회적 성격을 현저하게 드러내기 시작하면서 이전의 공동체적 성격을 벗어나는 양상을 보여주고 있다.