금강 ()

금강은 전북특별자치도 장수군 장수읍 수분리 신무산의 뜬봉샘에서 발원하여 군산만을 지나 황해로 흘러드는 강이다. 금강 유역은 선캄브리아기의 편마암류 및 편암류~중생대 백악기 상부에 해당하는 화산암류 및 관입암류 등의 암석이 분포하며, 상류부는 산지 지역으로 사력퇴 습지가, 중·하류부에는 비옥한 충적평야와 범람원, 하안단구 등이 나타난다. 이러한 자연환경뿐만 아니라 수자원(댐 등), 관광자원(문화유적 및 축제 등), 인력자원 등이 다양하게 분포하며, 주요 교량 및 도로를 통해 인접 지역간 교통의 요지 역할을 수행한다.

금강은 전북특별자치도 장수군(長水郡) 장수읍 수분리 신무산의 뜬봉샘에서 주1 군산만을 지나 황해(黃海)로 흘러드는 강이다. 금강의 유역 면적은 9885㎢, 주2 연장 401㎞이며, 낙동강(洛東江) · 한강(漢江) 다음으로 규모가 큰 하천이다.

금강은 장수군에서 발원한 후, 충청남도 금산군(錦山郡)에서 심하게 감입 곡류(嵌入 曲流) 하면서 북쪽으로 흐른다. 이 후, 금강은 세종특별자치시(世宗特別自治市)에 이르러 미호천(현, 미호강)과 합하면서 유로를 남서 방향으로 바꾸고, 금강은 차령산맥(車嶺山脈) 남쪽에 있는 공주시(公州市)와 부여군(扶餘郡)을 지나게 된다. 이때 금강의 유로는 지질 구조선(地質 주3의 영향을 받아 직선으로 흐르게 된다. 공주∼부여 사이의 구간(약 30㎞)이 대표적인 직선 유로이다. 그 후, 금강은 주4에서 다시 남서 방향의 유로를 유지하며 흐르다가 충청남도와 전북특별자치도의 주5를 이루며 충청남도 서천군 주6과 전북특별자치도 군산시(群山市) 사이의 하구를 통해 황해로 흘러 들어간다.

금강의 최상류부는 지방 하천(地方 주7에 해당하며 전북특별자치도 진안군(鎭安郡)에 있는 용담호부터는 국가 하천(國家 주8에 해당한다.

‘금강’은 공주의 북쪽을 지칭하는 명칭으로 백제의 주9인 공주의 옛 이름 고ᄆᆞᄂᆞ루>ᄀᆞᆷ나루>곰나루>웅진(熊津)에서 비롯된 것으로 본다. ‘곰(고ᄆᆞ)’은 ‘ㄱ’ 계열어의 하나로서 방위상으로는 후(後, 뒤), 북(北)을 뜻하면서 큼(大), 많음(多), 신성함 등을 나타내는 옛말이다. 이 ‘곰’에서 큰강>ᄀᆞᆷ강>곰강>금강(錦江)이 된 것으로 보며, 금강의 ‘금(錦)’이 곧 곰의 사음(写音) 표기일 것으로 해석한다. 금강은 백제가 주10에서 웅진과 사비(泗沘, 현, 충청남도 부여군)로 천도하게 된 중요한 지리적 요인의 하나로서 백제 후기의 역사와 매우 긴밀한 강이다.

금강에서 나 · 당 연합군과 백 · 일 연합군이 치열한 전투를 벌였으나, 나 · 당 연합군의 승리로 돌아가 주류성(周留城)은 함락되고 말았다. 금강 어귀에 위치하였던 주11에 관해 「삼국사기(三國史記)」에는 주12이 기벌포에 상륙한 것으로 기록되어 있으며 다른 기록은 일본군과 당나라 군함이 전투를 벌인 곳으로 기록되어 있다. 금강 하구 부근인 한산(韓山) 근처에 '기현'이란 지명이 『대동여지도(大東輿地圖)』에 표기되어 있다. 주류성이 한산 근처에 있는 건지산성(乾芝山城)이라는 설이 있으나 이 산성은 작은 토성으로 대군의 주둔지로 보기 어렵다. 유역에 부여군 백마강변의 부소산(扶蘇山)과 낙화암(落花巖) 및 백제 유적지, 공주시의 무령왕릉(武寧王陵) 등이 있다. 금강 유역에서 ‘錦’자 지명을 살펴보면 금산군, 금산읍, 금성면, 금정리, 금성산, 금산천, 금동천 등이 있다.

이 외에도 고성진(古省津), 공주강(公州江), 말흘탄(末訖灘), 백강(白江), 백마강(白馬江), 백촌강(白村江), 웅진(熊津), 적등진(赤登津), 진강(鎭江), 차탄(車灘), 형각진(荊角津), 화인진(化仁津), 호강(湖江) 등으로도 불렸다.

고성진은 충청도 지방에서 불렸던 이름으로, 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에는 고성진의 ‘성’이 두 가지로 나오는데 옥천군조에는 고성진(古城津), 부여군조에는 고성진(古省津)으로 나오며, 『세종실록지리지(世宗實錄地理志)』와 『대동여지도』에도 부여군조와 일치한다. “ 임천(林川) · 석성(石城) 두 고을 경계에서 고성진이 된다.”라고 하였는데, 이를 부소산 아래 있는 사자하(사비수)라고 하였으나 그 자세한 유래는 알 수 없다.

공주강은 공주 지방에서 고려 때 부르던 명칭의 하나이다. 고려 태조 왕건(王建)이 「훈요십조(訓要十條)」에서 차령(車嶺) 주13 공주강 밖의 사람을 주14 말도록 하였는데 공주강이 바로 금강이다. 공주는 곧 곰나루~웅진(熊津)이며 큰고을>곰골>공주가 된 것으로 본다. 여기서 공주의 ‘공(公)’은 ‘곰’의 사음 표기로 해석한다.

말흘탄은 충청도 지방에서 불렀던 이름의 하나이다. 『신증동국여지승람』(옥천)에는 금강이 “회인현(懷仁縣)을 지나서 말흘탄이 된다.”라고 하였다. ‘말흘’은 험하다는 뜻의 옛말 ‘머흘다(險)’를 한자로 표기한 것으로 보이며, 이곳의 물살이 세거나, 거친 내를 뜻하는 것으로 볼 수 있다.

백강은 『신증동국여지승람』(부여)에는 백제 충신 성충(成忠)이 의자왕(義慈王)에게 주15 글에 백강을 “기벌포라고도 이른다.”라고 하였다. 백강의 위치에 대해서는 금강 하구설, 동진강(東津江) 하구설, 삽교천(揷橋川) 하구설 등이 있다. 그런데 백제어에서 백(白)의 새김이 곧 ‘ᄉᆞᆲ’(sarp)으로서 백강이 사비강 · 백마강을 뜻하는 것으로 보고 있다.

백마강은 부여 지방에서 부르는 이름이다. 『세종실록(世宗實錄)』에 처음 나오는 이름으로서 주16』나 주17』 등에 나오는 백강(白江), 백촌강(白村江)과 서로 통하는 이름으로 보고 있다. 당나라 장수 소정방이 660년에 백제를 공격할 때 이 강에 이르자, 백제군과 군산 주민들은 오성산에서 치열한 전투를 벌였다(백강전투). 이 강은 안개와 비바람이 심해, 필시 용의 조화라 하여 흰말을 미끼로 금강의 용을 낚았더니 비바람이 잠잠해져서 무사히 강을 건넜다고 한다. 이에 강 이름을 백마강(白馬江), 용을 낚던 바위를 조룡대(釣龍臺)라 부르게 되었다고 한다. 백제어에서 ‘백(白)’의 새김이 ‘ᄉᆞᆲ’(sarp)으로서 백강이 사비강을 뜻하는 것으로 보이므로 백마강=백촌강의 마(馬)=촌(村)을 말(마을)로 풀이하면 사비 마을 강을 뜻하는 것으로 해석하기도 한다. 고란사(皐蘭寺) 아래 나루터에서 보면 바위섬이 보이는데 이 바위가 조룡대이다.

백촌강은 『일본서기』 등의 문헌에 나오는 금강의 다른 이름이다. 백마강과 백촌강을 같은 강의 다른 표기로 보는 견해가 지배적이다. 곧 백마강의 마(馬)=말과 백촌강의 촌(村)=마을(말)이 모두 마을을 뜻하는 것으로 보았다.

웅진은 고려 · 조선시대에 부르던 명칭의 하나이다. 공주 지방을 웅천(熊川), 웅주(熊州) 등으로 부르게 된 것도 웅진(熊津)~고ᄆᆞᄂᆞ루에서 비롯된다. 고ᄆᆞᄂᆞ루는 곧 곰나루를 뜻하는데, 이 강가에 있었던 곰 사당과 곰설화가 전해지고 있어서 고조선을 비롯한 북방민족의 곰 토템사상이 민족의 이동을 나타내는 것임을 전해주고 있다. 조선시대까지 나라에서 주18에 제사 지내던 곳이었던 웅진연소(熊津衍所)가 있었다.

적등진은 충청도 지방에서 불렀던 문헌상 이름 중 하나이다. 적등진은 충청북도 옥천군(沃川郡)과 영동군의 중간에 위치한 나루터로 영남 지방(嶺南 주19과 호서 지방(湖西 주20을 잇는 길목이며 서울로 가는 교통 요충지이다. 『신증동국여지승람』(옥천)에는 “고을 남쪽 40리에 있는데 그 물줄기가 셋”이라고 한다. 이 강변의 석벽이 붉은빛을 띠는 적벽으로 널리 알려졌으므로 ‘적등진’이라 부른다고 한다. 충청도 옥천 · 영동 일대에서 중요한 나루터였다고 하며, 자세한 유래는 알 수 없다.

진강은 고려 · 조선시대에 금강 하구에서 부르던 명칭의 하나이다. 『신증동국여지승람』(임피)에는 “공주 웅진이 (중략) 바다로 들어가는 입구”라고 하였다. 이는 주21가 주둔하는 군산포진(鎭)이 있었기 때문이다. 이 진포(鎭浦)로 인하여 금강 하구를 진강이라 부르게 된다. 진강은 1380년(고려 우왕 6)에 최무선(崔茂宣)의 주22를 이용하여 주23에 침범한 왜적선 500여 척을 불사른 주24로서 기억되는 곳이다.

차탄은 충청도 지방에서 불렀던 명칭의 하나로, 『신증동국여지승람』(옥천)에는 “고을 동쪽 10리에 있다.”라고 하였다. 차탄의 ‘차(車) · 수레(수리)’는 우리 옛말 ‘ᄉᆞᆯ’에서 비롯된 갈래말로서 넓거나 큰 여울을 뜻하는 것으로 풀이된다.

형각진은 충청도 지방에서 불렀던 명칭의 하나이다. 『신증동국여지승람』(옥천)에는 “문의현에서 형각진이 된다”고 하였고, 『대동여지도』에는 그 부근에 형강(荊江)이 표기되어 있으므로 같은 이름의 다른 표기로 볼 수 있다. ‘형(荊)’은 곧 ‘가시’로서 거칠거나 크다는 옛말과 관계되므로 큰 강을 뜻하는 이름으로 보이며, 자세한 유래는 알 수 없다.

회인진은 충청도 지방에서 불렀던 문헌상 이름의 하나이다. 『신증동국여지승람』(옥천)에는 금강을 설명하면서 “고을 동북쪽으로 화인진이 된다”고 하였다. 그러나 그 명칭의 내력에 대해서는 자세히 알 수 없다.

호강은 고려 후기 또는 조선 초기부터 부르던 문헌상 이름 중 하나이다. 고전(古典) 상 확실한 근거는 없으나 『국사대사전(國史大事典)』, 『한국지명유래집』 등 여러 문헌에서 이를 밝히고 있다. 정약용(丁若鏞)은 『아언각비(雅言覺非)』에서 의림지(義林池) · 벽골제(碧骨堤) 등은 ‘호(湖)’라 하지 않으면서 오히려 한강의 서강을 서호(西湖), 마포(麻浦)를 마호(麻湖)로 하는 등 강 이름에 ‘호’를 쓰는 잘못을 지적하고 있다. 이 호강으로 인하여 전라도 지방을 호남(湖南), 충청도 지방을 호서(湖西)로 부른 것으로 보고 있다.

지질

금강 유역은 주25의 편마암류 및 편암류에서부터 주26 주27 상부에 해당하는 화산암류와 관입암류에 이르기까지 다양한 암석이 분포한다. 일부 화강암체를 제외하고는 분포 방향은 대개 북북동 방향이다. 주28의 평안 층군 및 조선 누층군의 분포는 매우 적으며 제3기 암류는 본 지역에 분포하지 않는다. 금강 유역에서 선캄브리아기의 암류는 주로 편마암류 및 편암류로 서산 층군 및 경기 편마암 복합체가 이 지역의 중부 및 서부를 점하고 있으며, 이 지역의 동남부에는 소백산 편마암 복합체의 일부가 소규모로 분포한다. 이들 선캄브리아기의 암류가 분포하는 곳은 지질구조로 보면 경기 육괴 및 영남 육괴에 해당하는 곳이다. 대표적인 지층은 다음과 같다.

경기 편마암 복합체

금강 유역 내에서 주29 화강암(花岡岩) 다음으로 넓게 분포하는 경기 편마암 복합체는 옥천대 서부, 서산 층군 분포지의 동측에 분포한다. 이 편마암체는 경기 육계 주30중 가장 넓은 분포를 보여 주는 것으로 고기 주31에서 중기 원생대에 이르는 폭넓은 형성시기를 가지며 서산 층군을 제외한 대부분이 여기에 속한다. 이 중에는 화강암질 편마암을 기저로 석회암(石灰岩) 및 주32과 협재하는 호상 편마암을 주로 하는 준편마암류와 화강 편마암(花崗 주33의 정편마암류가 혼재한다. 이 편마암 복합체는 쥐라기 화강암에 주34 충남 주35의 남포 층군과 백악기의 음성 분지, 공주 분지, 부여 분지의 기반암을 이루고 있다.

경기 편마암 복합체는 저압 · 고온형의 선캄브리아기 주36로서, 본 변성대는 세계적으로 저압형 변성대가 대부분이다. 본 지역에서도 2차례의 누진 변성 작용을 보여준다. 주37에서 이들의 변성 광물(變成 주38 군은 1차에서 주39석류석(石榴石)[^40]근청석(菫靑石)[^41]정장석(正長石)[^42], 석류석규선석(硅線石)주43올리고클레이스, 석류석안데산백운모(白雲母)주44이다. 2차에서는 흑운모석류석감섬석올리고클레이스, 주45녹니석(綠泥石)[^46]백운모, 흑운모석류석규선석 남정석(藍晶石)~백운모 등이다.

화강암질 편마암은 충청남도 청양군(靑陽郡) 신양면, 공주시 정안면 등지에 분포하며, 대체로 등립변성질조직이 발달한 편마상 구조를 보이나 곳에 따라서는 편마상 구조의 발달이 미비하여 호상 편마암과는 구별된다. 본 암은 경기 편마암 복합체 중에서 가장 오래된 주47의 암석으로 생각된다. 이 편마암은 주48, 장석(長石), 흑운모들이 주광물이다. 그 외 석류석, 규선석이 산출되고, 주49, 져콘, 녹니석, 불투명 광물 등이 부구성 광물이다.

안구상 편마암은 충청북도 청원군(淸原郡) 오창면 백현리(현, 청주시), 충청남도 연기군 전동면 운주산 일대(현, 세종특별자치시), 충청남도 공주시 정안면 사현리, 월사리 부근, 논산시(論山市) 노성면 남산리, 최남부 군산 부근에서 화강암질 편마암과 호상 편마암 분포지 내에 독립적으로 소규모로 산재하여 분포한다. 이 편마암류는 대체로 주50이 2~3㎝의 안구 상의 변정을 가지며, 주51가 잘 발달하여 있다. 주광물은 석영, 장석류, 흑운모이며, 그 외에 백운모, 녹니석, 져콘, 견운모, 불투명 광물 등이 있다.

호상 편마암은 충청남도 예산읍 동쪽부터 옥천 층군이 시작하는 곳까지 화강암을 제외하고 넓게 분포한다. 이 편마암에는 엽리가 매우 잘 발달하였는데, 석영 및 장석류로 구성되어 1㎝ 내외의 폭을 가진 우백질대(Leucosome)와 흑운모로 구성되었고 0.5㎝ 정도의 우흑질대(Melanosome)가 주52 호상구조를 이루는 것이 특징이다. 본 암의 구성 광물은 주로 석영, 정장석, 미사 장석, 주53 및 흑운모이다. 이밖에 백운모, 감섬석, 녹염석, 스핀 등이 소량 수반한다. 본암중에는 일부 주54이 산출되는데 주로 공주시 유구면 금학산 일대에 비교적 넓게 분포한다.

경기 편마암 복합체 내의 편암류는 공주시 동부와 백악기 부여 분지의 북단과 남단 그리고 서천 지역 내에 화강 편마암의 포획체로 분포한다. 공주 부근의 편암류는 운모 편암(雲母 주55이 대부분이나 규암, 결정질 석회암(結晶質 주56이 협재하며 특징적으로 흑연 편암(黑鉛 주57이 나타난다. 이밖에 화강 편마암은 충청남도 홍성군(洪城郡) 금마면 일대 및 청양읍 서부의 암체와 서천 지역 일부에 나타난다.

소백산 편마암 복합체

소백산 편마암 복합체는 금강 유역의 동남부에 분포하며, 경기 편마암 복합체처럼 호상 편마암이나 화강 편마암과 주58은 거의 같으나 암체의 분포상 옥천대를 중심으로 동남쪽에 존재하여 경기 편마암 복합체와는 구분이 된다. 호상 편마암은 전북특별자치도 무주군(茂朱郡) 용화면 일대에 소규모로 분포하며 본암의 대부분은 석영과 장석류로 구성된 우백대와 주로 흑운모로 구성된 우흑대가 교호하는 호상구조를 가진다. 주 광물은 석영, 사장석, 주59, 정장석, 흑운모이다. 부수적으로 녹니석, 백운모, 주60, 불투명 광물이 포함된다.

화강 편마암은 무주군 용화면 여의리에 분포하며, 암상은 대체로 주61의 등립상 조직을 가지나 곳에 따라서 미약하게 엽리를 발달시킨다. 이 지역에서는 편마암 내에 변성 퇴적암(堆積岩)의 포획체를 자주 가지며, 대개가 석영, 장석, 흑운모를 주광물로 가진다. 간혹 주62을 다량으로 함유하기도 한다.

옥천 층군

금강 유역의 동부에는 비교적 넓은 범위에 걸쳐 옥천 층군이 북북동 방향으로 분포하며 그 동측 및 서측 경계는 쥐라기 화강암의 관입을 받는다. 이 지역의 층군은 변성 사질암대, 하부 천매암대, 함역 천매암대 및 상부 천매암대로 구분된다.

변성 사질암대는 대개 서부에 위치하며, 대전광역시(大田廣域市) 남부에서는 천매암(千枚岩) 내지 슬레이트와 교호하면서 분포한다. 이 암대는 계명산층 혹은 운교리층으로 불리는 부분의 것으로 암갈색 내지 암회색의 사질 기원의 변성 퇴적암이 대부분을 차지하며 암회색의 천매암, 석회암 내지 석회질암도 협재한다. 또한 아주 드물게 주63, 각섬석 편암, 염기성 화산암류 등도 본암 중에 나타난다. 대전광역시 북동부에서는 대향산 규암이 나타나며, 규암을 포획한 그 상부를 이 암대의 단위로 결정하였으며 그 남서부에서는 규암을 포함하고 변성 사질암이 우세하다. 이 암대에 발달한 엽리와 주64 및 경사도는 대체로 북동 내지 북북동 방향의 주향에 북서쪽으로 일률적으로 경사하고 있으나 남동부에서는 경사 방향이 남동쪽 혹은 북서쪽으로 되어 주65에 의해 반복한다.

상부 천매암대는 옥천 층군 중에서 탄질물을 협재하면서 흑색 내지 암회색의 천매암 내지 슬레이트로 대표되는 창리층 혹은 서창리층으로 명명된 층들이 이암류에 속한다. 이층 중에는 점판 벽개(staty cleavage)가 잘 발달하며 특히 운모(雲母)가 강한 정향 배열을 하여 뚜렷한 광물 배열 선구조를 발달시킨다. 석회암은 비교적 넓게 협재되어 나타나며, 특히 충청북도 옥천군 안남면 일대, 충청남도 금산군 복수면 일대에 모식적으로 나타난다. 석회암은 모두가 재결정되어 당정질 조직을 가지며 주66에서 비조화습곡까지 다양한 형태의 습곡과 부딘(Boudin)구조 등이 잘 발달하여 있다.

함역 천매암대는 대전광역시 동남쪽의 옥천군 군서면 일대에서 나타나며, 규암, 석회암, 화강암, 편마암, 암회색 천매암 등 다양한 종류의 역을 가지는 함역 변성 퇴적암이다. 퇴적 기구는 쇄설류에 의한 것으로, 이암층은 심하게 변형 작용을 받아 역들이 길게 주67 있다. 선구조의 방향은 북북동 방향과 북서 방향으로 곳에 따라 양방향으로 배열되어 있다.

조선 누층군 및 평안 층군

조선 누층군은 비교적 좁은 범위에서 분포하며 충청북도 보은 지역의 동남부와 옥천 동북부에서 활처럼 휘어진 상태로 나타난다. 본 암에는 대석회암 층군, 석회암대로 구분된다. 또한, 평안 층군은 조선 누층군의 석회암과 함께 소규모로 분포하며, 주 지층은 마로층으로 트러스트에 의해 상위에 놓이는 대석회암층군 하부에 위치하고 다른 쪽은 청산 화강암과 접한다.

고기 화성암류

고기 화성암류는 금강의 동부에 분포하며, 각섬석과 정석 반정을 특징적으로 가지는 소위 청산 화강암이 분포한다. 주 지층은 주68, 청산 화강암이며, 각섬석은 옥천, 보은 지역에 분포한다. 이 암석은 옥천 층군의 천매암층의 엽리를 따라 관입하였으며 입자는 조립질에 해당하며, 주 구성 광물은 각섬석과 사장석이며 녹니석, 주69, 주70, 녹염석 등이 수반된다. 청산 화강암은 동부 지역에 소규모로 분포하며, 본 화강암은 장축이 3~5㎝ 정도의 주71의 장석 반정을 가진다.

남포 층군

중생대 쥐라기의 남포 층군은 청양, 남포, 부여, 서천 지역에 분포한다. 이 지역에는 대동 층군에 대비되는 하부 중생대의 퇴적층인 남포 층군이 충청남도 보령시(保寧市)를 중심으로 분포하는데, 남한의 중요 탄전지대 중 하나이다. 남포 층군은 하부로부터 주72 위주의 월명산층 또는 하조층, 사암(砂岩), 역암, 주73 및 석탄층으로 구성된 아미산층, 또한 역암, 사암, 셰일로 구성된 조계리층, 사암과 셰일 및 석탄층으로 구성된 백운사층, 그리고 최상부에 역암, 사암 및 셰일로 이루어진 성주리층으로 구성된다.

대보 관입암류

충청남도 태안반도에서 충청북도 보은군까지 넓은 범위에 걸쳐 중생대 쥐라기의 심성 관입암류들이 분포한다. 이들은 선캄브리아기의 편마암류 및 편암류를 관입하였는데, 특히 북북동 방향으로 발달된 옥천대의 경우는 북서 경계와 남동 경계가 모두 이 심성암류의 관입을 받아 불규칙한 경계를 유지한다. 금강 유역 일대의 대보 심성암류는 화강암류가 가장 넓은 범위를 차지하나 주74, 주75 및 주76으로 구분되어 나타난다.

경상 누층군

금강 유역에는 백악기 경상 누층군에 대비되는 지층이 서로 고립된 소분지를 이루며 분포되어 있다. 소분지들은 북동 내지 북북동 방향으로 발달된 단층을 따라 음성 분지, 공주 분지, 부여 분지로 구분된다. 그 동측으로는 진안 분지의 북부 일부 및 영동 분지의 서측 일부가 이 지역에 위치한다. 또한 천수만(淺水灣)을 따라 동측과 서측에 소규모로 역암, 주77 및 현무암(玄武岩) 내지 안산 암질 화산암류가 분포하고, 서천(장항) 지역에 매우 소규모로 백악기에 형성된 것으로 추정되는 역암 및 사암이 분포한다.

불국사 관입암류

백악기 말의 주78들은 매우 소규모의 흑운모 화강암과 이 지역 동남부에 맥암군을 이루며 분포하는 산성암맥류로 구분된다. 흑운모 화강암은 백악기의 화강암으로 충청북도 영동군(永同郡) 및 충청남도 금산군 등지에 소규모로 분포한다. 산성암맥류는 대전광역시 서구에서 북북서~남남동 내지 남북 방향으로 산성암맥들이 발달하여 있다. 이들 관입암은 석영 주79, 미문상 화강반암, 장석 반암 및 주80으로 이루어졌으며, 선캄브리아기의 편마암류, 쥐라기의 화강암류, 백악기의 퇴적암류 등 그 이전의 모든 암류를 관입한다.

제4기 충적층 및 매립지

금강 유역의 동부는 비교적 높은 지형을 이루고 있으나 서부는 낮은 산세를 가지고, 수계의 1차수들인 본류들이 대부분 서해로 유입한다. 이 지역에는 미고결층인 제4기의 퇴적층인 주81들이 수계를 따라 그 주변에 발달한다. 이에 따라 충청남도 서남부 지역에는 비교적 규모가 큰 충적층이 발달하여 있다.

지형

금강 상류

금강 상류의 유역은 속리산(俗離山)~ 추풍령(秋風嶺)~ 민주지산(珉周之山)~ 덕유산(德裕山)에 이르는 소백산지 북사면의 산지(山地) 및 고원(高原)에 발달해있다. 동북 · 서남 방향으로 남한을 대각선으로 가로지르는 소백산지는 함경산지 및 태백산지와 함께 한반도 산지의 바탕을 이루는 산지로 우리 국토에서 매우 중요한 자연 · 생태자원의 남 · 북 축이자 동시에 동 · 서 축이라 할 수 있다. 함경산지와 태백산지가 국토 동쪽에 치우쳐 남 · 북 방향으로 펼쳐진 점과 비교하면 우리 국토 환경에서 자연 · 생태 자원 동 · 서 축으로서 소백산지의 중요성은 더욱 크게 주목받는다. 금강 상류 유역은 바로 이 자연 · 생태 축 중앙에 해당하는 곳이라 할 수 있다.

덕유산에서 속리산에 이르는 금강 상류 유역 산지는 제4기까지도 단층(斷層, fault) 및 단열(斷裂, 주82 현상을 수반하는 지구조운동을 받았다. 이에 동북서남(NESW) 계열, 남북 계열(N20°E~N20°W) 동서 계열(N75°W~E-W) 단층이나 단열이 복잡하게 얽혀 있다. 하천은 대체로 이들 주83를 따라 발달했으므로 주84도 복잡하다. 단열망(fracture grid)을 따라 발달한 주85은 곳곳에서 심하게 곡류하고 있다. 또한 제4기까지도 지속적으로 주86 온 지역이어서 하곡들은 대체로 산지를 깊이 주87하는 주88 상태로 나타나고 있다. 그리고 이들 하곡에 가까운 산지 사면으로부터는 많은 주89과 주90가 하곡으로 측방 공급되는 예가 많다. 여러 방향의 단열을 따라 발달한 이곳 하곡에는 주91와 크고 작은 주92 간 합류점이 많고 방향이 다른 단열들이 교차하는 곳이다. 이와 같은 합류점은 대체로 하천이 운반하는 암설과 토사가 모이는 자리이므로 사력퇴 습지가 잘 발달한다.

속리산에서 덕유산에 이르는 산지는 소백산지에서는 상대적으로 고도가 낮은 산지에 해당하여, 서풍 및 북서풍의 주요 통로 역할을 한다. 이에 금강 상류 유역의 강수량은 여름은 물론 겨울에도 많은 편이다. 이 지역은 다른 지역 산지에 비해 유량 안정에 도움이 되는 기후 조건을 지니고 있다. 한편, 눈이 많이 오는 것으로 인한 습포 효과에 힘입은 서릿발 주93은 다량의 암설을 하곡으로 공급하는 요인으로 작용한다. 이들 암설들은 하천을 따라 유수 및 물질의 흐름에 걸림돌이 되므로 사력퇴 습지 발달에 중요한 역할을 한다. 그러나 금강 상류 지역은 대부분 고도 6001000m 정도로 인근 주요 하곡과는 200300m 정도 주94를 나타내는 산들로 구성되어 있고, 금강 하곡은 대체로 좁은 협곡이다. 이러한 지형적 특성으로 인해 집중 호우 시 하천 유량이 급증하는 경향을 보인다.

금강 상류 지역은 풍화 성향이 다른 편마암, 화강암, 퇴적암, 역암 등 다양한 기반암이 분포한다. 민주지산, 덕유산 일대에 분포하는 편마암은 일정 깊이까지 쉽게 풍화되는 성향을 지니고 있어 하천에 많은 암설과 가는 모래들을 공급한다. 요산, 황간, 모동 일대에 분포하는 화강암은 백화산과 같은 예를 제외하고는 깊게 풍화되어 있어 약한 유수에도 다량의 굵은 모래를 하곡으로 공급하고 있다. 그리고 영동, 양산 일대에 널리 분포하는 편암질 암석은 쉽게 많은 암설과 미립토를 하곡으로 공급한다. 금강 상류는 다량의 암설과 모래 및 미립토가 하곡으로 공급되는 유역 조건을 지니고 있다. 하곡을 따라 이들이 병목 현상을 일으킬 수 있는 자리에는 사력퇴 습지가 발달하고, 풍화 양상 차에 따른 사력퇴의 퇴적학적 특색이 기반 암대에 따라 다른 경향을 보인다.

금강 중 · 하류

금강의 중류부와 하류부에는 금산 분지(錦山 盆地), 보은 분지, 청주 분지, 대전 분지 등의 분지(盆地)들과 미호평야美湖平野), 논산평야(論山 平野) 등 비옥한 충적평야(沖積平野)가 발달해 있다. 그러나 금강 유역은 여름철 강수의 집중도가 높고 하천의 경사가 급하여 홍수기 침수 피해가 크다. 또한 주95, 주96, 주97가 부족하므로, 수자원을 더욱 효율적으로 이용하기 위하여 1980년에 신탄진 부근에 대청댐(大淸dam)이 건설되었다.

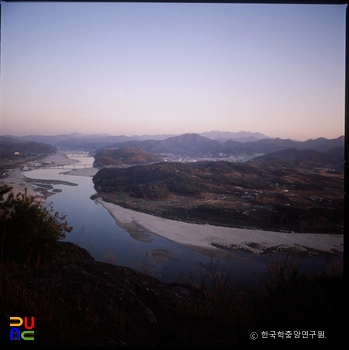

금강 본류가 공주 부근에서 ‘ㅅ’자 모양의 유로를 띠고 있는 이유는 과거 금강변을 따라 발생한 구조운동(構造運動)(예 : 주98에 의해 형성된 주99나 주100과 관련된 지질 주101이 금강의 유로 방향을 유도했기 때문이다. 금강으로 유입되는 하천들은 대체로 금강과 거의 직교하며 유입된다. 이와 같은 직각 상 패턴의 하계망이 형성되는 원인은 일련의 지질 구조선이 직각으로 만나기 때문이다. 금강으로 유입되는 소하천들의 상류는 주102들의 지배를 받아 능선들의 방향과 거의 평행하다. 이들은 거의 직선적이긴 하나 대체로 초기 주103 하계의 특징을 보인다. 금강의 평면 형태는 전체적으로 사행하지만 넓은 범람원(氾濫原)이나 주104 상 자유 곡류(自由 주105인 구간은 적고, 유로의 대부분은 산지 혹은 구릉지(丘陵地)의 사이를 흐르고 있다. 금강은 특히 충청남도 금산군 부리면과 충청북도 영동군, 옥천군까지는 심한 감입 사행(嵌入 주106의 형태로 흐른다. 금강의 상류부에서 높은 사행이 나타나는 이유는, 하류부에 비해 지반의 융기량 등이 크기 때문이다.

그러나 금강 하류의 논산시, 부여군, 서천군 유역은 주107와 만나는 곳에 범람원이 넓게 발달하여 충적평야를 형성하고 있다. 특히 청양군에서 흘러나오는 주108과 만나는 지점인 청양군 장평면, 청남면에는 넓은 범람원이 형성되어 있고, 그 건너편의 부여군 은산면, 규암면 등지에도 충적평야가 발달하여 있다. 이들 지역의 하류부에는 범람원, 자연 제방(自然 주109, 배후 습지(背後 주110, 포인트바 등의 퇴적 지형들이 모식적으로 나타난다.

금강 유역의 대표적인 충적평야로는 논산평야가 있다. 논산평야 일대의 기반암은 선캄브리아기 서산시층에 속하는 규암과 편마암류, 중생대 쥐라기의 대보 화강암 및 백악기의 불국사 화강암으로 이루어져 있다. 이 평야는 남동쪽의 옥천계(沃川系) 지층의 산지, 동쪽의 그라노파이어의 산릉, 북쪽의 공주 편마암 · 편암의 산지, 그리고 주111에 의한 북서쪽 대보 화강암의 산지로 둘러싸여 있어 금강 쪽이 트인 넓은 침식 분지(浸蝕 주112의 형태로 나타난다. 이 지역은 소백산지 말단 산열들 사이에 형성된 분지로서 내부는 대부분 잔류성 주113과 주114 주115으로 구성되어 있다.

이 평야는 금강 하류부에 펼쳐진 충적평야로서 오랜 침식으로 낮고 평평하게 되어 저구릉이 산재하지만, 구릉들 사이에는 금강과 그 지류( 논산천(論山川), 강경천, 석성천 등)들이 범람하여 넓은 하성 기원의 충적평야를 형성하였고, 남서쪽으로는 금강 하류의 소지류 유역에 해성 기원의 충적평야가 좁게 분포하고 있다. 이 평야에서 범람원이 넓게 발달할 수 있었던 이유는 기반암(화강암)의 심층 풍화(深層 주116로 인하여 다량의 사질 퇴적물의 공급 조건이 마련되었고, 그 후 주117에 해수면 하강과 더불어 깊은 주118가 형성되었기 때문이다.

논산평야는 홍수 시 주119의 위험성이 높기 때문에, 하천 주120에 인공 주121을 쌓고 배수 시설을 갖추기 전까지는 홍수가 발생할 때마다 금강 본류의 물이 역류하여 침수되는 지역이었다. 그러나 1970년대 후반부터 추진된 금강지구 대단위 농업 종합 개발사업의 일환으로 탑정저수지가 몽리 면적(蒙利 주122 약 4000㏊의 저수지로 증축되는 동시에 금강변에 대용량의 양수장(揚水場)(봉정 · 강경 · 개척)이 설치됨으로써 논산평야의 논은 모두 수리 안전답(水利 주123으로 변모하였다.

현재 제방 후면의 주124들은 대부분 개발되어 경지화되었기 때문에 자연상태의 배후 습지(背後 주125 경관들은 거의 볼 수 없다. 그리고 각 지류의 중 · 상류에는 논산저수지, 복금리저수지, 반산저수지, 경천저수지 등 수많은 저수지가 축조되어 평야 지역에 주126를 공급하고 있다. 또한 논산평야에서는 2단 내지 3단 양수장에 의해 주127를 높이 퍼 올릴 수 있게 되면서 구릉지에도 새로운 논들이 조성되었다.

또한, 논산평야에는 하안단구(河岸段丘)도 분포하는데, 이는 크게 하성1면과 하성2면으로 구분된다. 하성1면은 논산천 유역인 논산시 취암동의 당재 주변과 논산천 지류인 노성천 유역의 광석면 천동리 부근이다. 하성2면은 부적면 반송리 · 아호리 · 마구평리 · 부인리에 걸쳐서 길이 3㎞, 최대 폭 1.5㎞로 매우 넓게 분포한다.

논산평야를 구성하는 저구릉 중에서도 기복이 적은 주128인 저위 평탄면은 논산평야 내에서 크게 3가지 유형으로 구분된다. 1번째 유형은 가장 일반적인 것으로서, 논산평야 주변에서 주129으로 분리되고 수지 상으로 분포하면서 배후면이 유사한 고도를 유지하여 봉고 동일성을 나타내는 유형이다. 이 수지상의 저위 평탄면은 주130이나 배매산 주변처럼 도상 구릉을 둘러싸고 발달해 있다. 2번째 유형은 논산시 가야곡 분지에서 옥천 층군의 산지에 접해서 산록을 이루면서 발달하는 저위 평탄면이다. 이 유형은 주변의 작은 하천 방향에 따라서 종(縱)으로 길게 발달하면서 산지 완사면보다 비고가 높은 지역을 의미한다. 이를 “리지(ridge) 상의 저위 평탄면”이라고 부른다. 3번째 유형은 논산시 연무읍에 발달한 것으로, 주변의 충적평야에서 20m의 비고를 나타내며 도상 구릉을 이루는데 이는 “고립된 저위 평탄면”이다.

금강 최하류부의 상당 부분은 간척(干拓)에 의해 조성되었다. 특히 금강으로 유입하는 길산천 유역에는‘서천평야’라고 불리는 주131가 발달하여 있다. 이들 평야는 홍수 시에는 항상 수해의 위험을 안고 있으며, 하천 양안에 제방을 쌓고 배수시설을 설치하기 전에는 홍수가 발생할 때마다 하천이 역류하여 침수되던 곳도 많다. 그리고 범람원 배후의 늪지나 주132는 대부분 개발되어 경작지로 변모하여 현재는 찾아보기 어렵다.

한편, 논산천과 강경천 사이에는 구릉이 없으므로 두 하천의 범람원은 서로 이어져 있다. 특히 논산천은 금강 하류로 유입되지만, 논산천 양안의 범람원은 근대적인 수리시설이 갖추어지기 이전에도 전부 논으로 이용되었으며, 배후 습지로서의 자연 습지는 볼 수 없었다. 논산천 하류의 주133에는 불암, 장관, 신하, 신상, 대장, 소장, 오산 등의 촌락이 일찍이 발달하여 있었다.

금강에 의해 형성된 하안단구는 공주시 석장리 하안단구가 대표적이며, 주134에 형성된 하안단구로는 금강(백마강)에 의해 형성된 부여군 군수리 충적단구 등이 대표적이다. 그리고 빙기와 간빙기의 하안단구를 함께 확인할 수 있는 곳으로는 보령시 웅천천 유역의 하안단구 등이 있다. 공주시 석장리 하안단구는 공주 석장리 유적지(公州 石莊里 遺蹟地) 일대에 소규모로 분포하는 하안단구이다. 하안단구 퇴적물층은 하부에 하성 기원의 퇴적물층이 있고 그 위로 배후의 사면에서 이동되어 온 운모 편암류로 이루어져 있다. 방사성 탄소 동위 원소 연대 측정 결과, 전술한 사면 퇴적물층은 최종 빙기 동안에 형성된 것으로 밝혀졌지만 사면 퇴적물층 하부에 퇴적된 하성 퇴적물층의 직접적인 연대 자료가 없다. 따라서 이 하안단구는 주135의 기후 변화와 관련되어 형성된 것으로 추정되지만, 형성 시기에 대해서는 명확하지 않다.

부여군 군수리 충적단구는 부여읍 군수리를 중심으로 동남리와 구교리 일부에 걸쳐 있는 충적단구이다. 빙하성 해면운동과 관련하여 형성된 이 단구는 땅속 깊게 하천의 토사로 이루어져 있다. 군수리 단구의 해발 고도는 1213m이며, 단구면은 전체적으로 평평하다. 군수리 단구와 인접한 범람원의 해발 고도는 610m이다. 범람원과 단구는 대개 점이적으로 만나지만, 본 지역에서는 고도차가 3~4m에 이르는 주136를 경계로 두 지형이 명확히 구분된다. 군수리 단구는 최후 간빙기 중기에 형성된 것으로 추정된다.

토양

금강 상류에서 나타나는 토양은 산지 및 구릉지에 나타나는 Mab, Mac, 하천 범람지에 분포하는 Afa, Afb, Afc 등이 이 유역 일대에 전반적으로 걸쳐 분포한다. 저구릉지에는 Roa, Rob, Roc, Rod, Rea 등이 나타나며 농경지인 주137으로 활용되고 있다. 산악 곡간지에 위치하는 Anb, Anc 또한 하천을 형성하고 있거나 답으로 이용되고 있다. 토양군 중에서 회색 토양 및 충적 토양(沖積 주138의 대부분과 적황색 토양의 일부는 답으로 개발되어 있으며, 고도가 높은 지대의 적황색 토양은 일반적으로, 주139으로 이용되고 있다.

동 · 식물

금강 상류 지역의 관속 식물(管束 주140은 63과 161속 191종 20번종 3품종으로 총 214종류로 나타났으며, 한국 특산 식물(特産 주141로는 오동나무와 키버돌이 서식하는 것으로 나타났다. 특정 식물종은 쥐방울덩굴이 확인되었으며, 귀화 식물종은 총 51종으로 나타났다. 특히 식물상은 진안군 용담댐 부근에서 가장 많은 39과 109종류가 나타났는데, 주142과 주143이 우점하고 있었으며 주144, 주145, 주146, 뽕나무, 주147, 주148, 돌소리쟁이, 주149, 주150, 장구채, 쇠별꽃, 사위질빵, 주151, 주152 등이 나타났다.

양서 · 파충류의 경우에는 양서류 1목 4과 4종, 파충류 1목 3과 5종이 서식하고 있다. 그 중, 두꺼비와 주153, 주154와 살모사 등이 금강 상류부에 대부분 서식하며, 맹꽁이, 도마뱀, 주155는 일부 지역에서만 서식하는 것으로 나타났다.

포유류는 너구리, 개, 수달, 고양이, 고라니 등 5종의 서식이 확인되었으며, 이 중 개와 고양이는 야생화되지 않은 개체로 확인된다. 특히 천연기념물(天然記念物) 제330호인 수달의 배설물 및 발자국 등의 서식 흔적이 확인되어, 금강 본류의 대부분이 수달의 서식지로 이용되는 것으로 추정된다. 이는 금강 유역의 환경이 수달이 은신할 수 있는 큰 바위나 돌, 풍부한 먹이원인 물고기, 일정 수심을 유지하는 수중보(水中洑)와 함께 자갈밭 및 모래밭 등이 있어 수달이 서식하기에 알맞기 때문이다.

조류는 총 10목 22과 38종 629개체가 조사되었다. 세부적으로 살펴보면 백롯과 4종, 주156 2종, 주157 1종, 주158 1종, 주159 2종, 주160 1종, 주161 4종, 주162 1종, 주163 1종, 주164 1종, 주165 1종, 할미샛과 1종, 주166 1종, 주167 4종, 주168 1종, 주169 2종, 멧샛과 2종, 주170 1종, 주171 1종, 꾀꼬릿과 1종, 주172 4종이 관찰되었다. 최우점종은 주173, 참새, 주174, 주175, 중대백로, 까치 순으로 많은 개체 수를 보였다. 특정 종 관찰 결과, 총 4종 14개체가 나타났다. 이밖에 천연기념물로는 원앙(鴛鴦)이 10개체, 붉은배새매 2개체, 황조롱이 2개체로 나타났다.

어류의 경우, 총 4목 11과 35종 2222개체가 확인되었다. 주로 주176 어류가 21종으로 가장 많았으며, 그다음으로는 주177와 꺽짓과 어류, 주178, 주179, 퉁가릿과, 주180 등이 포함되었다. 주181은 피라미가 771개체로 가장 우세하였으며, 같은 속인 갈겨니는 310개체로 우세하였다.

수서 곤충(水棲 주182은 총 7목 19과 38종으로, 이중 주183이 18과 13종으로 가장 많았다. 이어 주184 2과 9종, 주185 2과 7종, 주186 1목 2과 3종, 주187 1목 2과 2종, 주188 1목 2과 2종, 뱀잠자리목 1목 1과 2종 등으로 구성되었다. 그중, 하루살이목의 네점하루살이, 등줄하루살이, 세갈래하루살이, 날도래목의 줄날도래 KUb, 노린재목의 소금쟁이가 가장 우세하게 분포하였다.

이밖에 무척추동물은 목족강 2목 5과 7종, 주189 1목 2과 3종, 주190, 거머리류 등 모두 12종이 출현하였다. 다슬기류는 다슬기, 주름다슬기, 참다슬기 등 3종이 출현하는데 이는 무척추동물 중에서 가장 우점하게 출현하고 있었다.

한편, 금강 중 · 하류부에서의 조류는 총 127종 5만 8842개체였으며, 법정 보호종( 멸종위기 야생생물(滅種危機 野生生物), 주191은 주192, 큰고니, 원앙, 노랑부리백로, 황조롱이, 주193, 물수리, 흰꼬리수리, 독수리, 주194, 붉은배새매, 새매, 참매, 흑두루미, 주195 등 15종이 관찰되었다. 우점종은 쇠기러기 1만 1187개체였으며, 다음으로 청둥오리 7161개체, 주196 6195개체, 흰뺨검둥오리 5018개체, 붉은머리오목눈이 4556개체 등의 순으로 나타났다. 이밖에 관찰 조류의 도래 유형별 종 수는 텃새 34종, 여름 주197 35종, 겨울 주198 45종, 주199 13종으로 관찰되었다.

포유류의 경우, 총 6과 8종이 확인되었으며, 이는 주200, 주201, 주202, 주203, 주204, 주205에 해당하는 포유류이다. 법정 보호종은 수달(멸종위기 야생생물 I급, 천연기념물 303호)과 삵(멸종위기 야생생물 II급) 등 2종이 확인되었으며, 생태계 교란 생물은 확인되지 않았다.

양서류는 총 11과 21종이 확인되었으며, 양서류는 5과 10종, 파충류는 6과 11종으로 나타났다. 그중 법정 보호종은 금개구리(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 1종이 서식하고 있었으며, 생태계 교란종은 주206, 주207 등 총 2종이 확인되었다. 대부분의 종이 주208보다는 수변에서 10~20m 정도 떨어진 육상에서도 발견된 것을 보면 금강의 지속적인 변화가 이루어짐을 짐작할 수 있다.

식물의 경우, 총 92과 301종 2아종 38변종 등 총 344분류군이 관찰되었다. 출현 빈도가 높은 과는 주209 40분류군, 주210 40분류군, 주211 및 주212가 각각 19분류군으로 나타났다. 금강 하류 지역의 식물상 생활형을 살펴보면, 반지중 식물(半地中 植物, 주213이 108종으로 전체 출현종의 약 31%를 차지하고 있으며, 1년생 주214, 대형 지상 식물(15.12%) 등의 순으로 출현 빈도가 높은 것으로 나타났다. 1년생 식물(Th)은 금강 하류 지역에서 출현 빈도가 높게 나타났으며, 대형 지상 식물(M), 소형 지상 주215, 착생 식물(着生植物, 주216 등은 다소 낮은 것으로 나타났다.

이밖에 수서 곤충은 하루살이류 등을 비롯한 56과 106종이 나타났으며, 하루살이목, 잠자리목, 주217, 노린재목, 뱀잠자리목, 딱정벌레목, 파리목, 날도래목 등이 포함되어 나타났다.

금강 유역에 형성된 문화는 시대별로 구석기문화 · 청동기문화 · 백제문화 · 고려문화 · 조선문화로 분류할 수 있다. 선사시대(先史時代)의 대표적인 유적으로는 1964년부터 조사 · 발굴된 공주군(현, 공주시) 장기면 석장리의 구석기 유적을 들 수 있다. 특히, 이 시대에 속하는 것으로 보이는 주거지에서는 기둥 자리와 화덕 자리, 그리고 담을 갖추었던 흔적이 있으며, 주218도 발굴되었다. 이곳에서 출토된 재와 목탄 등을 방사 탄소 연대 측정법으로 측정한 결과, 2만 830±1880B.P.라는 절대 주219가 나왔으나 여러 가지를 고려할 때 약 2만 5000년 정도까지 거슬러 올라갈 수 있는 후기 구석기시대(舊石器時代) 문화로 추정되고 있다. 이 석장리 유적은 남한에서 발견된 최초의 구석기 유적이라는 점에서 그 의의가 크다.

한편, 신석기시대(新石器時代)에 속하는 문화 유적은 아직 발견되지 않고 있는데, 이 또한 하나의 특징이라고 할 수 있다. 이후 청동기시대(靑銅器時代)에 들어오면서 금강 유역의 구릉 지대에는 무문토기인(無文土器人)들이 널리 분포되기 시작한다. 1976년에 발굴된 부여군 초촌면 송국리 유적은 그 대표적인 유적으로 꼽을 수 있다. 각 주거지 내에는 소형의 주220이 비스듬히 나 있어서 많은 수량의 토기와 더불어 본격적인 농경생활을 하였음을 보여 주었으며, 주221 쌀이 3.9㎏가량 발견되기도 하였다. 이 주거지는 B.C. 7C~B.C 5C 초기에 걸치는 유적이다.

송국리 유적은 구릉 상의 양지바른 사면에 위치하여 그 앞으로는 논산천과 석성천(石城川)이 흐르고 논산의 넓은 들판이 펼쳐져 있는, 지리적으로 매우 좋은 조건을 갖추고 있다. 이 유적의 주거지는 원형과 방형으로 나누어지는데, 원형은 풍화암반을 약 1m 가량 뚫고 내려간 일종의 반움집터이며, 중심 부분에 2개의 대형 중심 기둥이 있고 둘레에 작은 기둥이 배치되었다. 주거지에서는 청동제 유물이 1점도 발견되지 않았으나 청동 유물의 존재를 알려주는 동부(銅斧)의 주222이 출토되었다. 주거지의 외곽에서 발견된 노천요(露天窯)로 보이는 요지(窯址)는 우리나라의 무문토기요로서는 유일하다. 이곳 출토 토기와 연결하여 볼 때, 분업적인 토기 생산이 있었음을 알 수 있다. 그리고 농경 및 수렵 도구는 다수 발견되었으나 주223에 관계되는 유물은 단 1점도 출토되지 않아 농경과 수렵에 큰 기반을 둔 경제생활을 영위하였음을 알 수 있다. 이곳에서 출토된 민무늬토기는 송국리형(松菊里形)을 표지적인 형태로 하고 있으며, 주224 역시 송국리형에 주225 주226와 발형(鉢形)이 가미되어 있다. 이는 해당 지역의 독특한 형식으로 인정되어 송국리형 주227라고

남하(南下)하는주228 고구려의 세력에 밀려 웅진(熊津, 지금의 공주)과 부여로 각각 천도한 백제는 금강 유역에서 백제문화의 전성기를 구가하기 시작하였다. 웅진시대의 백제 유적으로는 공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群)을 들 수 있다. 이 고분군은 백제가 공주를 수도로 하였던 5세기 말에서 6세기 초의 약 60년간에 걸쳐 조성된 왕 및 주229의 무덤이 있다. 특히 벽화분과 무령왕릉(武寧王陵)이 있어 그 역사 및 고고학적 가치는 매우 크다. 웅진을 근거로 하여 주230을 꾀하던 백제는 538년에 이르러 다시 부여로 천도하니, 백제문화의 중심은 공주에서 부여로 옮겨져 찬란한 백제문화가 펼쳐지게 되었다. 이 시대의 대표적인 고분으로는 능산리 고분군이 있다.

통일신라시대에는 백제가 660년(의자왕 20)에 나당 연합군(羅唐 주231에 의하여 멸망되자 찬란하였던 백제문화는 일시에 파괴되고 역사의 중심은 경주로 옮겨갔다. 그 뒤 오늘날까지 금강 유역은 역사 속에서 중추적인 구실은 하지 못하였으나 문화적으로는 백제의 요소를 간직한 채 그 맥을 이어왔다. 통일신라시대의 유적으로는 계룡산(鷄龍山)에 위치한 갑사(甲寺)를 들 수 있으며 사찰 내에는 통일신라시대의 당간지주(보물 제256호)가 있다.

고려시대로 들어오면서 모든 정치 · 경제 · 문화의 중심이 경주에서 개성으로 옮겨지게 되었으나 금강 유역은 여전히 문화의 중심에서 제외된 채로 남아 있었다. 그중 논산 득윤리 고분(論山 得尹里 古墳)은 논산시 광석면 득윤리에 위치한 고려시대의 고분으로, 모두 3기로 구성되어 있다. 또, 관촉사(灌燭寺)는 고려 광종 때에 창건된 사찰로 은진미륵(보물 제 218호) 등이 있다.

조선시대로 접어들면서 문화의 중심이 개성에서 한성(漢城)으로 옮겨졌지만 금강 유역에는 영향을 주지 못하였고, 이 지역에 남은 조선시대의 유적은 한정되었다. 이 지역에는 많은 서원이 세워졌으나 대부분 흥선대원군의 서원 철폐령으로 폐지되었다. 노성 노강서원(魯岡書院)은 논산시 노성면에 위치하며, 1675년(숙종 1)에 건립되어, 흥선대원군의 서원철폐령에도 남아서 현재 충청남도 유형문화재 제37호로 지정되어 있다. 이밖에 둔암서원(遯巖書院) 등이 있다.

구비문학(口碑文學)에서 금강과 관련된 대표적인 설화(說話)로는 「곰나루전설」과 「조룡대전설(釣龍臺傳說)」이 있다. 「곰나루전설」의 내용은 한 남자가 큰 암곰에게 붙들려 살다 달아나자 여기에 상심한 암곰이 새끼와 함께 강물에 몸을 던져 죽으므로, 그 뒤 자주 주232이 되어서 사당(祠堂)을 짓고 고사를 지냈다는 이야기이다. 「조룡대전설」은 『신증동국여지승람』 부여현에 실려 있는데 신라와 당나라의 연합군이 백제를 침략할 때의 전설이다.

금강과 관련된 민요民謠)로는 「산유화가(山有花歌)」가 있다. 「산유화가」는 부여를 중심으로 유포, 전승되어 온 역사 깊은 농요(農謠)이다. “산유화야/산유화야/사비강(泗沘江)/맑은 물에/고기잡는/어옹덜아/온갖고기/다 잡어두/경칠랑은/낚지마소/강산풍경/좋을시고오.” 이 민요에서 금강을 ‘고기’와 대비하여 그 아름다움의 정도를 비유하고 있다. 모든 고기는 다 낚아갈지언정 아름다운 금강의 경치는 변하지 않았으면 하는 소망이 깃들어 있다.

한편, 서거정(徐居正)이나 이덕무(李德懋)의 한시(漢詩)를 중심으로 한 고전문학 작품에서 금강은 고사와 전설 및 나룻배 등과 함께 흥취 있게 묘사된다. 이덕무의 한시 「아정유고(雅亭遺稿)」를 보면, 금강은 「조룡대전설」 및 고사와 함께 묘사되고 있다. 『동국여지승람』에 전하는 공주십경에서 「금강춘유(錦江春遊)」를 보면, 금강은 ‘깨끗한 물’과 ‘나룻배’, ‘잔잔한 바람’ 등의 소재로 주233 있다.

「조룡대전설」과 고사는 시조(時調) 및 한시에서 빈번하게 인용되고 있는데, 취선(翠仙)의 「백마강」의 경우도 마찬가지이다.

금강과 관련된 고전작품으로 부(賦)에는 조선의 문신인 민제인(閔齊仁)의 「백마강부(白馬江賦)」가 있다. 또한 국문단가(國文短歌)인 황일호(黃一皜)의 「백마강가」가 새로이 발견되었다. 이 밖에도 「호남기행가(湖南紀行歌)」와 「사친사(思親詞)」 · 「춘면곡(春眠曲)」 등의 가사(歌辭) 작품이 있다.

전라남도 해남 백포 출생 윤부인(尹夫人)의 작품인 「사친사」를 보면 “금강 의협선을 어이ᄒᆞ여 어더ᄂᆡ여/동남풍을 ᄒᆞᄅᆡ밤만 벌리시면/빅포압ᄋᆡ ᄇᆡᄅᆞᆯ ᄆᆡ고 우리집을 보련마난/……”이라고 하여 금강에 배가 다녔음을 말하여 준다. 또 「춘면곡」에서는 “태산이 평지되도록 금강이 다 마르나”라고 하여 금강을 물이 깊고 풍부한 강으로 인식하였음을 잘 나타내 준다.

근래에 이르러서 신동엽(申東曄)은 「금강」이라는 주234에서 금강을 동학운동(東學運動)과 3·1운동 등 도도한 역사의 흐름을 일깨우는 강으로 표현하고 있으며, 금강을 역사적으로 백제 정신을 재현하는 상징적인 존재로 파악하고 있다. 금강은 예로부터 뱃길로 이용되었고, 역사적 사건들이 많이 얽힌 곳이기도 하다.

역사적 사건들과의 관계는 문학 작품 속에서도 그대로 반영되는데, 금강은 백제의 멸망, 동학운동, 일제 하에서 쌀의 수탈 등의 사건과 연계되어 한(恨)의 강으로 그려지고 있다. 유현종(劉賢鍾)의 소설 「들불」에는 “금강을 이용해서 왜인들이 쌀을 가져가고 그로 인해 백성들은 피폐해져 아사 직전까지 이르게 하였다. 그뿐만 아니라 권력자들도 금강을 타고 오르며 뇌물을 거두어들이기에 정신이 없고 백성들은 점점 어려워만 진다.”라고 하여 금강이 백성을 수탈하는 길로 이용되었음을 보여준다.

과거에 금강은 호남평야(湖南平野)의 젖줄로서 백제시대에는 수도를 끼고 문화의 중심지를 이루었으며, 일본에 문화를 전파하는 수로가 되기도 하였다. 그러나 백제가 멸망하고 당나라의 군사들이 짓밟은 뒤 고려와 조선을 거치는 동안 금강은 줄곧 민족의 한을 머금은 비극의 강이 되었다. 동학운동 때에는 전봉준(全琫準)이 공주 공산성(公州 公山城) 나루에서 붙잡혀 금강을 건너 압송되기도 하였다. 이러한 금강의 역사적 사건들은 후대 문학 작품에서 빈번히 서술되고 있다. 장효문(張孝文)의 서사시 「전봉준」에서는 “물에 몸을 던지는 사람은/호남이 제일 많아서 이만인이요/충청이 그다음으로 일만이요/……/금강에 뛰어들어 수혼원귀”라고 하여 민족의 비극적 역사를 드러내고 있다.

금강을 소재로 한 문학 작품으로는 신동엽의 「금강」, 유현종의 「들불」, 장효문의 서사시 「전봉준」 외에도 1930년대 후반에 우리 민족이 처하여 있던 역사적 · 사회적 현실을 배경으로 한 채만식(蔡萬植)의 「탁류(濁流)」를 들 수 있다. 이 작품에서 금강의 맑은 강물이 탁류로 변하는 과정은 우리 민족이 일본의 주235 속으로 전락하게 되는 역사적 과정을 의미한다.

여기서는 “이렇게 에두르고 휘몰아 멀리 흘러온 물이 마침내 황해바다에 다가 깨어진 꿈이고 무엇이고 탁류째 얼러 좌르르 쏟아져 버리면서 강은 다하고 강이 다하는 남쪽 언덕으로 대처(大處 : 시가지) 하나가 올라앉았다.”라고 하였으며, 줄곧 일제의 압박과 지배를 받는 민족의 표상이며 시대적 고통이 개입된 강으로 표현하고 있다.

문학 속에 나타난 금강의 모습에서 간과될 수 없는 것은 생명의 모태로서의 존재이다. 즉, 고향과 어린 시절에 대한 향수를 불러일으키며 평화스러움과 안온함을 제공하는 근원으로서의 금강을 말한다. 장정심(張貞心)의 시조 「금강정(錦江亭)」을 보면, “금강정 푸른 물결 비단필 씨처낸듯/틔없이 고을세라 끝없이 맑을세라”라고 하여 금강을 비단처럼 곱고 맑은 강으로 묘사하고 있다. 또한, 최원규(崔元圭)의 「금강을 바라보며」에서는 유년 시절 어린 동무와 미역을 감고 낚시를 하던 순수 자연의 강이며, 지금은 죽고 없는 친구를 회상하게 하는 시적 주236로서의 강으로 표현하고 있다. “네 평 가옷 땅속에 묻혀/갑갑해할지 몰라/더러 밤에 혼자 나와/금강에서 미역감고 낚시질할까”라고 하면서 금강을 살아 있는 인간의 고향일 뿐만 아니라 죽은 자의 영혼을 쉬게 하는 윤회적인 공간으로 파악하고 있다.

정한모(鄭漢模)의 「금강에서」는 서정적인 모습과 아울러 서정을 바탕으로 한 정취를 노래하고 있으며, 나태주(羅泰柱)는 「금강가에서」라는 시에서 “비단강이 비단강임을/많은 강을 돌아보고 나서야/비로소 알겠습니다. /그대가 내게 소중한 사람임은/더 많은 사람들을 만나고 나서야/비로소 알겠습니다.”라고 하면서, 고향을 떠나 본 뒤에야 느끼는 고향에 대한 소중함처럼 다른 강들을 돌아보고 나서야 느끼는 금강의 소중함을 표현하고 있다.

그리고 박명용(朴明用)은 「강물은 말하지 않아도」에서 “갓 시집온 새댁처럼/세상 이야기를 온몸에 받으면서/그저/물속 깊이 흐를 뿐/계절을 몰라서가 아니다.”라고 하여 금강을 삶의 모습으로 상징화하고 있다. 금강은 또한 흐르는 세월로 표상되며 흘러간 시절들을 비추어주는 거울이기도 하다.

한상각(韓相珏)은 「강변소묘(江邊素描)」에서 “물속에 비친/내 얼굴이 흔들리고/물살 위에 떠오르는 얼굴에/주름살이 굵어질 때마다/더욱 어머니를 닮아 보이는/내 얼굴이다.”라고 표현하고 있다. 금강에 비친 자기 얼굴〔自我〕 위에 겹치는 어머니의 모습은 삶의 핏줄을 떠오르게 하는 것이며, 강의 흐름과 핏줄의 이어짐을 연결하게 한다.

한편으로는 근대화되고 산업화한 현대사회 속에서 금강의 모습은 오염되고 물고기가 떼죽임당하는 죽음의 강으로도 인식되고 있다. 신협(愼協)은 「금강헌사」에서 “금강은 맑았었네/청산은 어디에 있느뇨/금강 물속에 잠겨 있네/…… · 금강이 병들면 물고기가 죽어가고 황새도 자취 감춰/강가의 사람인들 어찌 살리.”라고 하여, 풍경 좋고 물이 맑아 주237을 형성했던 금강이 산업 쓰레기와 찌꺼기에 의하여 오염되어 있음을 드러내고 있다.

이와 같이 금강은 문학 작품 속에서 역사적 사건의 배경으로 드러나기도 하고, 순수한 자연 그대로의 모습이 서정적으로 표현되기도 하며, 어린 시절 고향의 추억을 불러일으키는 소중한 존재로 표현되기도 한다. 한편으로는 산업화 속에서 오염되고 병든 모습으로도 나타나고 있다. 이처럼 금강은 문학 · 역사에서 다양한 모습으로 나타나는 것을 확인할 수 있다.

수자원

하천의 중 · 상류부 일대에는 크고 작은 분지가 발달하여 있으며, 하류 유역에는 논산평야 · 서천평야와 같은 충적 범람원이 발달하여 있어서 예로부터 지역민의 삶의 터전을 이루어 왔다. 오늘날과 같이 금강의 수자원을 다양하게 이용하게 되기까지는 오랜 역사를 통해 사회의 변천 과정을 거쳐야만 했다. 공주시 동쪽 석장리의 구석기시대 유적을 비롯하여 공주 마암리 유적(公州 馬巖里 遺蹟), 대청댐의 인접지인 청원의 두루봉동굴 유적, 영동 · 옥천 일대의 신석기 유적, 부여의 송국리 청동기시대 유적 등은 금강이 오래전부터 유역인의 삶과 관계가 깊었음을 말해준다.

이 무렵에는 주로 생활용수나 어로 작업의 장의 역할이 컸을 것이다. 과거 백제가 공주나 부여에 도읍을 했던 때에는 정치와 문화 교류 및 군사적인 이동로로서의 의미가 있었다.

이후 화물 수송을 위한 것으로 고려, 조선조에 실시했던 주238나 주239 등 국가 주240 수송을 위한 조운(漕運)의 역할도 들 수 있다. 금강 유역에서는 연안의 조창(漕倉)에다 세미를 수집 · 보관했다가 수운(水運)을 이용하여 경창(京倉)으로 실어 가는 경우가 많았다. 상업적인 선운업이 발달하면서 금강은 수운 수로로서 큰 몫을 하게 되었다. 18세기 중엽 이중환(李重煥)은 금강 유역의 주241를 상품 유통의 중심지로 적고 있다. 이렇게 해서 1870년대에 중 · 하류 중계 주242인 강경이 평양, 대구와 함께 3대 시장의 하나로 번성한 바 있다.

1899년, 군산 개항 전까지 강경포는 중국의 무역선까지 들어오던 황해안 최대의 무역 상업도시로 한때 군산항(群山港)과의 역학 관계를 서울의 인천, 평양의 주243와의 관계로 비유하기도 했다. 1905년에 경부선(京釜線) 철도가 개통되기 전까지 군산항으로 들어온 무역 물동량의 약 80%는 강경장을 통해 소비지로 팔려 나갔다고 한다.

충청 지역과 전라 지역의 행정 중심지였던 공주와 전주의 상권까지도 강경의 상인들이 장악하고 있었다. 수운 전성기인 1900년대 초까지만 해도 금강의 뱃길 끝은 현재의 세종 부강(芙江)까지였으며, 군산 · 강경 · 공주 · 부강 사이는 20여 개의 하항이 발달하여 화물용 범선 외에 여객선을 운행하고 있었다. 부강 이상의 신탄진이나 미호천 유역에도 하선의 왕래는 있었으나 지역 내의 소형 시장선만이 있었을 뿐이다. 강경이나 부강에서는 수운의 전성기에 수산물 중 소금을 인력이나 주244으로 멀리 추풍령 · 충주 · 영월 등지까지도 실어 갔다. 근대로 들어서 경부선, 호남선(湖南線) 철도가 개통되고, 충북선(忠北線)과 장항선(長項線)이 차례로 개통되면서 금강의 수운 기능은 급격히 쇠퇴하였다. 이에다 주245에 토사가 쌓여서 수로 자체가 마비된 것도 요인 중 하나다. 그 후, 철도 주변의 지역들은 경제적 기능의 중심지로 성장해 가는 반면 한때 번창했던 공주, 부여와 같은 중류 유역의 하항들은 점차 경제적 기능을 잃게 되었다.

이렇듯 수운 이용 구간은 중류에서 점차 강경 이하 하류부로 줄어들었으며, 주변 농경지의 수리 관개 시설의 추진과 함께 금강은 농업용수를 공급하는 수원지로서의 구실을 하게 되었다. 인구가 증가하고 산업화 사회로 발전되면서 생활용수나 공업용수의 수요도 많이 늘어나 있다.

현재, 금강 유역 일대의 용수를 공급하는 다목적댐은 대청댐, 용담댐이 있다. 대청댐은 충청북도 청주시 상당구 문의면과 대전광역시 대덕구 신탄진동 사이의 금강 본류에 위치하고, 용담댐은 전북특별자치도 진안군 용담면의 금강 상류에 위치한다.

대청댐은 소양댐, 충주댐에 이어 우리나라에서 3번째로 큰 댐으로, 1960년대에 실시한 4대강 유역 조사사업의 성과에 따라 1970년대 초에 성안된 4대강 유역 수자원 개발 계획의 일환으로 1975년 3월부터 1981년 6월 사이에 건설부(建設部)가 주246에 위탁하여 건설하였다. 이 댐은 주247이 홍수 조절 용량(洪水 調節 주248을 합쳐 14억 9000만㎥에 달하며 용수 공급 능력은 16억 4900만㎥에 달한다. 대청댐은 대전광역시, 청주시, 군산시, 전주시 등의 도시 지역에 연간 13억㎥의 생활용수 및 공업용수를 공급하며 금강 하류 지역과 미호천 유역, 만경강(萬頃江) 유역의 농경지에 연간 3억 4900만㎥의 관개용수를 공급한다. 더불어 홍수 조절 용량으로 댐 하류에 위치한 금강 본류 연안의 홍수위를 낮추어 그 피해를 줄이기도 한다.

용담댐은 금강 상류를 막아 건설된 다목적댐으로 전북특별자치도 진안군과 무주군 사이에 있다. 이 댐은 1992년 11월에 착공하여, 10년에 걸친 공사 끝에 높이 70m, 길이 498m의 규모로 2001년 10월에 준공되었다. 규모로는 우리나라에서 5번째로 큰 댐이다. 용담댐으로부터 충청남도 금산군과 서천군이 용수를 공급받고 있고 전북특별자치도의 전주, 익산, 김제, 완주 등에 생활용수와 공업용수를 공급하고 있다. 또한, 댐에는 홍수 조절 능력을 갖춘 주249 5개가 댐 왼쪽에 설치되어 있어 상습 침수 지역인 금강 중류 및 하류 지역의 홍수를 대비할 수 있도록 건설되었다. 도수 터널(導水 주250 끝에 수력발전소가 있어 청정에너지 생산을 연간 약 2억 만㎾의 전력을 생산하고 있다.

관광 자원

금강 유역은 아름다운 산수의 자연환경과 역사적인 관광 자원이 풍부한 곳이며, 금강 유역 내 여러 지역에 관광 자원이 다양하게 분포한다. 금강 유역에 위치하는 대표적인 관광 자원은 다음과 같다.

금강 상류부에 위치하는 장수군은 백두대간(白頭大幹), 금남호남정맥(錦南湖南正脈)의 산줄기와 금강, 섬진강(蟾津江)의 물줄기가 어우러진 산과 물의 고장이다. 이곳에는 뜬봉샘 생태관광지, 와룡 자연 휴양림(臥龍 自然 주251, 장안산(長安山), 남덕유산, 신무산, 할미봉 대포바위 등 자연 자원이 위치한다. 문화유산으로는 호룡보루, 장수 동촌리 고분군(長水 東村里 古墳群), 장수성당 수분공소 등이 있으며, 대표적인 축제로는 주252와 의암주논개제전, 번암물빛축제가 있다. 이를 바탕으로 관광객이 원하는 주제에 맞게 관광을 즐길 수 있다.

인근의 무주군은 소백산맥(小白山脈)의 서쪽 사면에 위치하고, 진안고원(鎭安高原)의 북동부에 위치하는 내륙 고원 지대이다. 이 지역의 자연 자원으로는 대덕산(大德山), 덕유산, 민주지산, 적상산(赤裳山), 용추폭포, 송대폭포, 구천동 계곡, 칠연계곡 등이 있다. 더불어 생태 관광 자원으로는 반딧불이 서식지가 있고, 주253가 개최되기도 한다. 이 축제는 20132017년, 5년 연속 문화관광축제(文化 觀光 주254 「최우수축제」로 선정되었고( 문화체육관광부), 20182019년, 2년 연속 정부 지정 대표축제, 2020~2021년, 명예문화관광축제(문화체육관광부)로 자리매김하였다.

한편, 백제문화권인 공주시는 계룡산 국립공원(鷄龍山 國立公園)과 시가지 중심부를 곡류하는 금강 유역 주255의 자연경관, 석장리 선사 유적과 함께 백제 주256로서 공산성, 무령왕릉 등 고대 유적으로부터 우금치 전적지(牛金峙 戰蹟地)와 주257 등 근세에 이르기까지 모든 시대를 망라한 다양하고 다채로운 장소 자산을 지니고 있다. 그리고 공주에는 국립공주박물관(國立公州博物館), 석장리박물관(石壯里博物館), 계룡산 자연사박물관, 충남역사박물관, 공주 민속극박물관(公州 民俗劇博物館), 박동진판소리전수관, 유구섬유역사전시관 등 다양한 형태의 박물관이 건립되어 있다. 특히 공산성, 송산리 고분군, 마곡사(麻谷寺)는 유네스코 세계유산으로서 세계적인 관심을 받고 있다. 또한 봄철에는 계룡산벚꽃축제, 계룡산 산신제, 갑사황매화축제, 마곡사신록축제, 석장리구석기축제, 공주항공축제, 여름철에는 금강여름축제, 가을철에는 백제문화제(百濟文化祭), 그리고 겨울철에는 공주군밤축제 등 연중 축제가 이어진다. 이중에서 특히 부여군과 합동으로 치러지는 백제문화제는 전통 깊고 화려한 국제적 규모의 대형축제이다.

공주시와 함께 백제문화권에 해당하는 부여군에는 부소산성(扶蘇山城), 정림사지(定林寺址), 성흥산성(聖興山城), 궁남지(宮南池), 국립부여박물관(國立扶餘博物館), 백제문화역사단지 등의 관광 자원이 있다. 특히, 백제역사문화관(百濟歷史文化館)은 백제의 역사와 문화를 한눈에 보여주는 백제사 전문 박물관으로서 다양한 전시 및 교육시설을 갖추고 있다. 이와 더불어 금강 수변에는 광장, 음악당, 공원 등 다양한 시설이 조성됨으로써 지역 사회의 새로운 문화 및 체육 공간으로 변모하고 있다.

논산시는 수려한 산, 강과 호수 등 다양한 자연 생태 자원을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 삼국시대의 백제 유적, 조선시대의 유교문화, 근대 유적, 그리고 현대의 여러 의미 있는 기관과 시설 등 다채로운 장소 자원과 관광 자원을 가지고 있다. 그 중 대표적인 자연 자원으로 계룡산을 비롯하여 대둔산(大芚山), 노성산 등의 산악 자원과 논산 중앙부에 소재하는 탑정호가 있다. 또한 삼국시대 백제와 관련된 유적과 함께 예학(禮學)의 본고장으로서 논산에는 유네스코 세계유산에 등재된 논산 돈암서원(論山 遯巖書院)을 포함하여 20여 개의 서원(書院)과 향교(鄕校), 그리고 주258이 보존되어 있다. 관촉사(灌燭寺), 쌍계사(雙溪寺) 등은 논산시를 대표하는 주259이다. 그리고 논산시에서는 상월 고구 마축제, 황산벌전투 재현 행사, 연산 대추 축제 및 강경 젓갈 축제, 양촌 곶감 축제 등이 개최되고 있다.

계룡시(鷄龍市)는 계룡산이라는 수려한 자연 자원과 국방 도시라는 독특한 인문 자원을 소유하고 있다. 자연 자원으로서는 계룡산 국립공원(鷄龍山 國立公園), 용동리의 괴목정, 숫용추, 부남리의 암용추 등이 대표적이다. 역사자원으로는 계룡산 신도 내 주초석 석재(鷄龍山 新都 內 柱礎石 石材)가 대표적이고, 두계리의 은농재는 조선시대 김장생(金長生, 1548~1631) 선생의 고택으로서 주260 후 송시열(宋時烈), 송준길(宋浚吉) 등 제자들과 학문을 연구하며 여생을 보낸 곳으로 유명하다. 계룡대 내 36m 높이의 통일탑과 주변에 전시된 전투기, 전차 등도 안보 교육 장소로 활용되고 있다. 이 지역을 대표하는 축제는 계룡 세계 군문화 축제로서 매년 10월, 주261, 의장, 병영, 안보, 절도, 패기 등 군대만의 특별한 매력을 문화로 승화시킨 축제로서 명성이 높다.

금산군은 대둔산과 천내강 등 아름다운 자연환경은 물론이고, 태고사(太古寺)를 비롯한 다수의 전통 사찰 등 문화유산과 관광 자원이 풍부하다. 금산 인삼관, 금산 다락원 등 테마 관광 시설도 갖추었다. 칠백의총(七百義塚), 금산 요광리 은행나무(錦山 要光里 銀杏나무) 등은 국가 지정 문화유산이며, 금산농악과 태조대왕 태실(太祖大王 胎室) 등은 도 지정 문화유산이다. 대표적인 축제는 금산 인삼 주262이다. 이 축제는 금산 지방에 전해져 내려오던 주263를 바탕으로 하여 1981년부터 개최되었다. 초기의 주민 화합형 축제에서 90년대 중반에 문화 관광 축제로 전환하면서, 1999년에는 전국 최우수 문화 관광 축제로 선정되기도 하였다. 2006년에는 금산 세계 인삼 엑스코와 동시에 개최되면서 국제적인 축제로 발전하였다.

서천군은 오랫동안 장항제련소(長項製鍊所)로 상징되었으나, 최근에는 생태 주264로의 전환을 시도하고 있다. 전통 산업과 생태 산업이 결합한 신산업을 창출하고 이를 ‘생태 융합 관광 도시’로 연결하여 함께 삶을 향유하는 가치 균형(Value Balance)을 창출하는 지역으로 조성하고 있다. 이에 생태 환경 중심의 가치관을 확산하고 생태 환경 전문 지역 리더 및 단체를 육성하기 위한 사업의 일환으로 2013년 국립 생태원을 개원하였다. 국립 생태원은 다양한 동식물 자원을 전시하는 것뿐만 아니라 생태 관련 조사 · 연구 및 평가, 교육 및 전문 인력 양성, 생태계 복원을 위한 기술 개발 등 생태 보호 관련 활동을 종합적으로 수행하고 있다. 또한 춘장대, 동백정, 비인, 송림 등의 해안 관광지와 금강호, 신성리 갈대밭 등 우수한 생태 자원을 활용하는 차별화된 관광 자원을 개발하며, 모시, 소곡주 등 전통 역사 문화 자원을 육성하여 문화 관광 자원으로 활용하는 노력을 계속하고 있다.

대전광역시는 대덕연구단지(大德硏究團地), 엑스포(EXPO) 과학 주265 등이 위치하여 과학 도시의 특징도 가지며, 충청도와 인접하기 때문에 전통과 도시자원을 연계한 관광 활성화가 진행되는 지역이다. 대전의 자연 관광 자원으로는 장태산 자연 휴양림, 만인산 자연 휴양림, 구봉산 자연 경관, 식장산 자연 생태림, 장동 산림욕장, 상소동 산림욕장, 성북동 산림욕장, 대청호(大淸湖), 유성온천(儒城溫泉) 등이 있다. 또한, 문화 관광 자원으로는 평촌동 고인돌, 정림동 단묘, 우암 사적공원 등과 한밭수목원, 유림공원, 갑천 호수공원, 수통골 유원지, 국립대전현충원, 대전 월드컵경기장, 한밭종합운동장 등 사회 관광 자원이 많이 있다. 대표적인 축제로는 대전 0시 축제, 대전 사이언스 페스티벌, 소제 RED 블루스 페스티벌(동구), 대전효문화뿌리 축제(중구), 대전 서구 힐링 아트 페스티벌(서구), 유성 온천 문화 축제(유성구), 유성 국화 페스티벌(유성구), 대덕 축제(대덕구) 등이 있으며, 관광 도시 기틀을 다지고 지역 경제에 활력을 불어넣고 있다.

금강 유역에 해당하는 지역들은 대체로 국토의 중간 지점 위치에 있어 어디든지 교통이 편리하고, 특히 수도권과 접근도가 높아, 이런 다양하고 풍부한 관광 자원을 연계하여 조화롭게 개발할 경우 무한한 자원으로서의 의미를 부여받게 될 것이다.

인력자원

금강 유역 내 인구는 351만 1364명이며, 인구 밀도는 354명/㎢이다. 시군별 인구는 청주시가 62만 6679명으로 가장 많고, 대전광역시 5개 구와 천안시, 익산시(益山市), 논산시, 공주시 등의 순으로 나타났다. 인구 밀도는 대전광역시 서구가 5267명/㎢로 가장 높고, 대전광역시 4개 구와 청주시 순으로 나타났다. 영동군과 무주군은 행정구역이 모두 금강 유역에 편입되어 있으나 인구 밀도가 각각 60명/㎢, 40명/㎢로 매우 낮게 나타났다.

또한, 진안군 및 장수군의 인구 밀도는 각각 34명/㎢, 46명/㎢로, 대체로 대청댐 상류 지역이 인구밀도가 낮고 대청댐 하류 및 미호천 유역에서 인구 밀도가 높은 것으로 나타났다. 미호천 유역의 경우 청주시, 천안시 및 대청댐 하류 지역의 경우 공주시, 논산시, 익산시 등 시가지가 상류 지역보다 발달한 결과이다.

하지만, 금강 유역에는 우리나라 첨단 과학기술의 요람인 대덕연구단지가 위치하고 있으며, 고등교육기관의 수 또한 많으므로 해당 지역의 발전과 더불어 세계화로 지향할 고급 인력자원의 공급원이 되고 있다.

금강 유역의 주요 지류 하천으로는 미호천, 갑천(甲川), 논산천 등이 있다. 미호천 유역은 금강 유역의 북쪽 중앙부에 위치하고 있으며 유역의 북쪽 및 동쪽은 한강 유역, 북서쪽은 안성 · 삽교천 유역, 남쪽은 금강 잔유 지역과 접하고 있다. 그 유역 면적은 1850㎢로서 금강 전 유역 면적의 18.8%를 점하고, 유로 연장은 87.3㎞이다. 주266은 유역의 최북단부이며 경기도 안성시(安城市), 이천시(利川市)와 충청북도 음성군(陰城郡)의 3군계 지점의 마이산(馬耳山, 432m)에서 발원한다. 비교적 남향으로 흐르며, 진천군(鎭川郡) 초평면 지점에서 주267를 거쳐 진천읍을 주268 백곡천을 합류한다. 백곡천 합류점~하류 보강천 합류 지점까지는 지방 하천 구간이며, 남향으로 흐르고 직할 하천 시점부인 보강천 합류점부터는 남서류하며 청주 시가지를 관통하는 무심천(無心川)을 합류한다. 이후 중부고속도로(中部高速道路) 및 경부고속도로(京釜高速道路)를 지나 미호천교 부근에서 지류인 병천천을 합류한다. 유로는 남서 및 서류하여 세종특별자치시 조치원읍을 지나 유입하는 조천을 합류한다. 이후 남향으로 흐르면서 월하천(우안), 봉암천(우), 용호천(우), 연기천(우)을 차례로 합류하고 월산리에서 금강 본류로 유입한다.

갑천은 충청남도 금산군 진산면에 있는 대둔산에서 발원한 후, 충청남도 논산시에서 검천천(檢川川)과 어곡천(鎭岑川)을 합치고 대전광역시에 들어오면서 서구 용촌동에서 주269과 합류하여 국가 하천으로 바뀐다. 이어 금곡천(琴谷川)과 주270이 합류하고, 서구 월평동에서 진잠천(鎭岑川)과 합류하고 다시 주271과 합류한다. 대덕대교 앞에서는 주272과 합류하고, 유성구 도룡동에서 주273과 합류한다. 마지막으로 법동천(炭洞川) 및 주274과 합류한 뒤, 대전광역시 대덕구 문평동에서 금강으로 유입된다.

논산천의 경우에는 충청남도 금산군 남이면 건천리 723.5고지의 북쪽 계곡에서 발원하여 장선천을 만나 북쪽으로 흐른다. 이후 충청남도와 전북특별자치도 경계에서 논산천으로 명칭이 변경되어 흐르다가 탑정호(논산저수지)로 유입된다. 이후 공주시 계룡면의 계룡산에서 발원하는 노성천(魯城川)과 합류하여 흐르다가 유역의 출구 지점에서는 전북특별자치도 익산시 여산면 남부 경계에서 발원하는 강경천(江景川)과 합류하여 금강의 주275으로 흘러 들어간다.

한편, 2008년에는 4대강(한강, 낙동강, 금강, 영산강(榮山江))에 하상 준설을 실시하고, 보(댐)을 설치하는 정비사업이 실시되었으다. 2012년에 총 16개의 보가 건설되었고 주276 및 자전거 길 등 주요 공사가 마무리되었다. 그중 금강에서는 3개 보(세종보, 공주보, 백제보)에서 2011년부터 다각적인 조사 및 분석을 통한 물 환경 변화 모니터링 사업이 추진되었다. 특히, 공주보와 세종보가 완전 개방 중이고, 백제보는 부분 개방 중이기 때문에 금강 주277 내 주278 변화뿐만 아니라 생태계 복원과 관련하여 관심이 증가하고 있다.

금강에 위치한 댐 및 보에는 전망대와 문화관 등이 있어 관광객들이 쉽게 방문하여 경치를 관찰할 수 있으며, 주279에 자전거 도로 및 레저 공간이 구축되어 있어 여가생활을 즐길 수 있다. 특히, 세종특별자치시를 관통하는 금강에는 일명 '이응다리(금강 보행교)'가 건설되어 있는데, 이는 금강 북측의 중앙 녹지 공간과 남측의 3생활권 수변 공원(水邊 주280을 연결하여 만든 것으로 세종대왕이 한글을 반포한 1446년을 기념하여 둘레를 1446m로 정하였다. 복층으로 구성되어 상부층은 보행 전용, 하부층은 자전거 전용으로 이용된다. 세종특별자치시 지역의 환상형 도시 구조를 형상화한 독창적인 디자인으로, 국내에서 가장 긴 보행 전용 교량으로 금강의 랜드마크로 자리 잡았다. 이응다리는 문화예술 행사를 즐길 수 있는 공간으로 가치를 인정받아 2023년 문화체육관광부로부터 '지역문화 매력 100선'에 선정되기도 하였다.

금강 유역에 위치한 주요 교량 및 도로를 살펴보면, 대표적으로 동백대교, 금강 주281, 주282, 황산대교(黃山大橋), 부여대교, 백제교, 백마강교, 왕진교, 25번 고속국도, 주283, 백제큰다리, 공주대교(公州大橋), 신공주대교, 주284, 30번 고속국도, 학나래교, 한두리교, 금남교(金南橋), 햇무리교, 아람찬교, 호남선(KTX) 등이 지나간다. 특히 금강을 관통하는 주요 교통로인 세종특별자치시는 인접한 시 · 도를 잇는 교통 요충지 역할을 수행하고 있다.