시장 ()

시장은 인적·물적·시간적·공간적 요소들이 유기적으로 합쳐져 교환의 기능을 중심으로 이루어진 장소를 가리키는 경제용어이다. 물화교역이 이루어지는 구체적인 장소를 뜻하는 시장과 가격형성 기능이 강조된 논리적 범주로서의 추상적 시장이 있다. 우리나라의 시장은 역사가 길지만 화폐경제의 미발달, 관영 위주의 특성 탓에 발달하지 못했고 급기야 일제강점기에 일제의 소비시장으로 편입되는 아픔을 겪었다. 광복 후 자본주의 국제시장경제에 편입되어 눈부신 경제적 성장을 이룬 것과는 달리 시장을 포함한 국내의 유통산업은 여러 가지 문제를 안고 있다.

아득한 옛날부터 지금까지 시장은 사람들의 삶과 떼어낼 수 없는 한 영역으로 존재하여 왔고, 그것은 앞으로도 변함이 없을 것이다. 무릇 우리들의 삶과 밀접한 관계를 맺어 온 포괄적 개념들의 의미를 밝히기는 쉽지 않듯이, 시장의 뜻도 부족함이 없이 밝히기가 쉽지 않다. 시장은 우선 ‘모이는 장소’라고 할 수 있다. 함께 참여한 모든 사람들에게 유용한 결과가 있을 것을 기대하며, 인적 · 물적 · 시간적 · 공간적 요소들이 한데 모여 자연발생적으로 만들어진 사회적 제도가 바로 시장이다. 이렇게 묘사된 시장은 다시 크게 두 가지로 이해될 수 있다. 그 하나는 물화교역(物貨交易)의 장소를 뜻하는 구체적 시장이고, 다른 하나는 가격형성기능이 강조된 논리적 범주로서의 추상적 시장이다.

『만기요람(萬機要覽)』 각전조(各廛條)에 “행상이 모여서 교역하고는 물러가는 것을 장(場)이라고 이른다.”라고 하였는데, 이때의 ‘장’이 구체적 시장의 한 예이다. 인류학과 역사학의 탐구대상은 주로 역사적 경험 속에 존재했던 이러한 구체적 시장이며, 이 경우의 시장은 ‘장터’ 또는 ‘장판’의 의미가 강하다. 전통적으로 시장을 장(場) 또는 장시(場市) · 시상(市上) 등으로 불러왔는데, 이들 모두가 주기적 또는 지속적으로 교역이 이루어지던 한정된 장소, 즉 장터로서의 의미를 갖는다. 장터로서의 국지적(局地的) 시장 개념은 장터들 상호간의 작용과정에 대한 이론적 관심이 커지면서 점차 일반화되기 시작하였다. 교통과 수송 수단, 그리고 화폐경제의 발달로 한 장터에서 벌어진 교역의 결과는 바로 다른 장터에서의 교역에 영향을 미치게 되어, 장터들 상호간의 구조적 작용관계를 종합적으로 밝힐 필요가 있게 되었다. 이때 나타난 것이 일반화된 추상적 시장개념이다. 경제학에서 논의되는 노동시장 · 금융시장 등과 같은 시장은 공간적 제약을 뛰어넘어 자체의 논리 속에 존재하는 추상적 시장이다. 일정한 시간에 판매자와 구매자가 흔히 장기간에 걸친 인간적 관계를 바탕으로 만나 필요한 물화의 교역을 행하는 특정한 장소를 구체적 시장이라 한다면, 공급과 수요가 서로 만나 경쟁을 통하여 상품의 가격과 수량 및 품질 등을 결정하는 형식적 공간이 추상적 시장이다. 즉, 장터가 사회 · 문화 · 정치 · 경제 등 모든 관련분야가 한데 어우러진 열려 있는 삶의 총체적 마당이라면, 추상적 시장은 경제적 합리성만이 극도로 추구되는 비인격적 교환관계의 총체라고 할 수 있다.

구체적 시장의 기능을 일반화하는 과정에서 추상적 시장이 발견되었는데, 산업사회의 출발은 바로 이러한 발견과 깊은 관련을 맺고 있다. 왜냐하면 산업사회는 사회적 · 정치적 동인(動因)보다는 합리적 사고를 바탕으로 하는 경제적 교환관계를 주축으로 제도화되어 있기 때문이다. 산업사회에서는 그 구성원들이 지니는 다양한 욕구의 분출을 주로 경제적 교환관계를 통하여 조정한다. 경제적 교환관계는 다시 시장에서 형성되는 가격에 따라 유도되기 때문에 시장은 산업사회를 조직하는 가장 기본적인 제도가 된다. 상충되는 구성원들의 욕구를 조정할 수 있는 또 다른 제도로서 국가가 있다. 따라서, 시장과 국가는 경우에 따라 보완 또는 대립의 관계에 놓이게 된다. 대립될 경우 무엇을 우선적 조정자로 삼느냐에 따라 이른바 시장경제체제와 통제경제체제로 나눌 수 있다. 시장은 산업사회를 조직하는 기본적 제도일 뿐만 아니라 체제를 구분하는 시금석이 되기도 한다. 1948년 이후 남북한 사이를 갈라놓은 장벽은 38선이나 군사분계선이 아니라 시장의 역할에 대한 기대의 차이라고 할 수도 있다. 그러나 체제의 상이함에도 불구하고 세계는 하나의 시장, 즉 세계시장으로 통합되어 가는 추세를 보이고 있다.

시장은 위에서 서술한 바와 같이 인적 · 물적 · 시간적 · 공간적 요소들이 유기적으로 합쳐져 이루어진 사회적 제도이다. 그러므로 어느 요소를 강조하느냐에 따라 시장은 다양하게 분류될 수 있다. 시장을 역사 속에 실제로 존재했던 구체적 시장으로 이해할 경우 당연히 시간적 · 공간적 요소들이 부각되며, 일반화된 추상적 시장개념에서는 인적 · 물적 요소들이 특히 강조된다.

제단 부근에서 열렸을 것으로 추측되는 제전시(祭典市), 인접해 살고 있던 부족사회의 경계에서 이루어졌을 경계시(境界市), 교통이 편리한 길가에서 열렸을 가로시(街路市), 관부(官府)의 소재지에 설립되었을 성읍시(城邑市), 그리고 경시(京市) · 향시(鄕市) 등은 장이 선 장소를 중심으로 구분한 것이다. 시간을 분류의 기준으로 삼으면 부정기시장 · 정기시장 그리고 주1으로 나눌 수 있다. 외국사신이 개경(開京)에 도착할 때마다 열렸던 대시(大市)와 임병무(林炳茂)의 「장날」에서 “장날이 별도로 있는 게 아니라 소금배가 닿았다는 소식이 흰죽배미나 숯방이골짜기로 전해지면 동짓달 긴긴밤에 손마디가 아리도록 짜놓은 무명 자투리나 수달피 가죽을 챙겨들고 갯벌 장터로…….”에서 보듯 충청북도의 목계장(牧溪場) 등은 부정기시장이다. 5일장 · 10일장 · 주시(週市) · 연시(年市), 그리고 대구 · 원주 등의 약령시(藥令市) 따위는 일정한 기간을 두고 열리는 정기시장이다. 고려 송도(松都)의 방시(坊市), 조선 한양의 육주비전(六注比廛, 六矣廛), 그리고 오늘날의 남대문시장 · 동대문시장 등은 상설시장이다.

다수의 구체적 시장에서 행하여지고 있는 교환관계를 일반화시킨 추상적 시장에서는 역사성보다는 논리성이 강조되기 때문에 인적 · 물적 요소가 중시된다. 시장참여자의 수, 즉 판매자와 구매자의 수는 완전경쟁시장과 주2 · 독점과 같은 불완전경쟁시장을 구분하는 중요한 기준이 된다. 생산자와 소비자를 연결하는 과정에서 시장참여자들이 차지하는 위치에 따라서는 집하시장(集荷市場) · 중개시장 그리고 주3 등이 구분될 수 있다. 또 거래당사자의 국적에 따라 시장을 자국인들 상호간의 거래만 이루어지는 내국시장과 외국인이 거래대상인 국제시장으로 나누기도 한다. 가장 많이 거론되는 시장의 분류방법은 거래되는 물종(物種)에 따른 것이다. 이때에 시장은 흔히 제품시장과 요소시장(要素市場)으로 나뉘고, 제품시장은 다시 소비재시장과 생산재시장으로 구분된다. 요소시장은 이른바 생산요소의 거래가 이루어지는 시장으로, 토지가 가지는 자연적 성질을 매매하는 토지시장과 인간의 노동력을 거래하는 노동시장, 그리고 자본시장 등으로 구분된다.

각각의 시장은 또 다른 기준에 따라 더욱 세분될 수 있다. 가령 자본시장은 기업활동에 필요한 기계설비 · 건물 등을 다루는 실물자본시장과 증권시장 · 화폐시장을 포괄하는 금융시장으로 구분할 수 있다. 전통시장을 일반시장과 특수시장으로 나누기도 하는데, 이것도 거래되는 상품의 종류에 의한 것이다. 이것으로 시장의 종류가 모두 거론된 것은 아니다. 정부의 규제나 일반적 거래관행이 준수되는 시장을 정상시장이라 한다면, 그렇지 않은 시장은 암시장(暗市場) 또는 회색시장(灰色市場)이라 한다. 시장의 종류가 이와 같이 다양하지만 모든 시장에 공통되는 한 가지 기능은 모여서 교환하는 기능이다.

시장의 고유한 기능은 물품의 교환에 있다. 물품을 적절히 교환하기 위해서는 이와 관련된 정보의 수집이 선행되어야 하는데, 이러한 정보가 교환되는 곳도 시장이다. 그렇다고 물품과 정보의 교환이 시장기능의 전부는 물론 아니다. 경제적 거래관계에 직접적으로 도움이 되지 않는 정보의 교환이라든가 사교와 유흥, 그리고 심심한 사람들의 눈요기에 이르기까지 시장은 특히 민중들의 전통적 생활에 삶의 맥박을 공급하던 심장이었다고 할 수 있다. 따라서, 물품과 그에 따른 정보의 교환이라는 경제적 기능 외에도 시장의 사회적 · 문화적 기능이, 특히 농촌주민들의 의식구조와 생활양식과 관련하여 알맞게 조명될 필요가 있다.

그러나 시장이 전통적으로 민중들의 삶의 핵심이었다면, 시장의 핵심은 위에서 이미 지적한 바와 같이 경제적 기능에서 찾지 않을 수 없다. 시장은 시장을 통해 해결이 가능한 경제문제를 조정하는 사회적 제도이다. 이 제도 내에서는 독특한 행위양식의 생활화가 요구되는데 그것이 바로 경쟁원칙이다. 경쟁원칙은 합리적 사고를 요구하며, 합리적 사고는 다시 비판적 정신을 낳는다. 이렇게 생활화된 비판정신이 전통적 신분사회를 무너뜨리고 근대적 시민사회를 형성하는 기틀이 되었음은 역사가 잘 보여주고 있는 바와 같다. 시장에서 거래되는 상품은 거래되기 전에 다른 지역에서 만들어진 것이 대부분이다. 이와 같이 시장은 시간적 · 공간적 차이를 극복하여 서로 연결시키는 기능을 수행한다. 즉, 원거리를 연결하고 과거와 현재와 미래를 잇게 한다. 그러나 시간과 공간을 잇는 작업은 많은 불확실성을 내포하게 된다. 따라서, 시장이 발달된 곳에서는 이러한 불확실성에 대처하기 위하여 더욱 많은 정확한 정보를 필요로 한다.

시장은 이와 같이 신분과 소문이 지배하던 사회를 부(富)와 정보가 지배하는 사회로 전환시키는 거시적 기능을 담당해 왔다. 이러한 시장의 거시적 기능을 먼저 발견하고 활용한 나라들은 세계를 자기들의 시장권 내에 묶어 두기 위하여 식민지 쟁탈에 나섰고, 신분사회의 지배질서에 젖어 있었거나 그것을 고집하던 나라들은 그들의 식민지로 전락했다. 동 · 서양을 막론하고 전근대사회에서의 상인들은 천대받던 계층이었다. 상업은 또한 말업(末業)으로서 점잖은 신분의 사람들이 생업으로 영위할 바가 못 되었다. 시장은 민중들의 애환이 서린, 무료한 삶에 활기를 불어넣어 주던 장터에 불과하였다. 그러나 장터의 왁자지껄함 속에 역사적 변혁의 계기가 배태되어 있었던 것이다. 그리고 한동안의 세월이 흐른 뒤, 인간의 삶에 봉사하기 위하여 만들어졌던 시장은 서서히 인간의 삶을 지배하기에 이르렀다.

시장은 모여서 교환하는 곳이므로 서로 모여 교환할 필요를 느끼지 않거나, 필요는 느끼지만 같이 모일 수 없는 곳에서는 시장의 발달을 기대할 수 없다. 폐쇄적 자급자족경제나, 필요한 물품을 전쟁에 의한 약탈 또는 증여형식으로 얻을 수 있는 사회에서는 일방적 거래는 있을 수 있어도 평화로운 가운데 대등한 교환이 규칙적 · 지속적으로 진행되는 장터가 마련될 수는 없다. 교환의 필요가 있다 하더라도 시간적 · 공간적 제약을 극복할 수 있는 조건이 갖춰지지 않았다면 역시 시장은 성립될 수 없다. 따라서 시장이 서기 위해서는 다음과 같은 몇 가지 조건이 충족되어야 한다.

첫째, 주4을 소유하고 있는 둘 이상의 경제 주체가 있어야 한다. 따라서 분업 등을 통해 생산력 수준이 상당한 정도에 도달해 있어야 한다.

둘째, 잉여생산물을 서로 교환하려는 자발적 의사가 있어야 하고, 이 사실을 또한 모든 교역상대자가 알고 있어야 한다. 자발적인 교환의사로부터 약속 또는 계약의 성실한 이행을 핵심내용으로 하는 시장윤리가 성립되고 시장윤리가 준수될 때 평화로운 시장, 즉 ‘시장의 평화’는 달성될 수 있다.

셋째, 자발적 교환의사가 원활하게 실천될 수 있도록 교통 · 운반 · 통신시설 등이 갖춰져야 한다.

이와 같은 조건이 쉽사리 충족되는 것은 아니기 때문에 시장이 제도화되기 이전에는 이른바 무언(無言)의 교역, 즉 묵상(默商)이나 행상을 통하여 필요한 것을 얻으려는 거래가 있었을 것으로 추측되고 있다. 그러나 필요한 것을 ‘얻기’ 위한 거래와 남는 것을 ‘팔기’위한 교역은 구분되어야 한다. 시장이 발달하려면 얻기보다는 팔기 위한 교역이 많아져야 하는데, 그것은 얻기 위한 거래는 대체로 한 번으로 끝나기 때문이다. 팔기 위한 생산이 많아질 때 시장은 발달한다. 그러기 위해서는 분업 등에 의해 생산성이 제고되고, 인구가 증가할 뿐만 아니라 어느 정도 집중되어 있어야 한다. 육로나 수로 등이 잘 정비되어야 하며, 화폐제도가 정착될 필요가 있다. 또한, 오늘 못지않게 내일을 생각하고 불확실성에 대비하려는 마음가짐이 사회에 널리 퍼져 있을 때 시장은 발달하게 된다.

이러한 조건들은 시장을 발달시킬 뿐만 아니라 잘 발달되어 있는 시장에 의해 성립되기도 한다는 사실은 쉽게 알 수 있다. 생산력이 시장의 발달과 그 크기를 규정하는 반면에 시장의 크기는 다시 사회적 생산력의 발달과 그 크기를 규제한다고 볼 수 있다. 그러므로 어떠한 요인들에 의해 시장이 발달하지 못하면 이는 다시 시장발달을 촉진하는 조건들이 성숙하지 못하도록 역으로 작용한다는 것을 알 수 있다. 생산력이 낮은 단계에 머물러 있었을 때에는 필요한 때마다 부정기적으로 부족과 부족의 경계선이나 중립지대에, 위에서 말한 이른바 경계시나 가로시가 열렸을 것으로 추측된다. 세월에 따라 사회가 발전하면서 부정기시장은 정기시장으로, 그리고 정기시장은 다시 상설시장으로 발달해 왔다. 상설시장이 더욱 발달하면서 점차 시장의 국지성이 희박해져 구체적 장터만을 시장이라고 고집하기가 어렵게 되었다.

오늘날 시장은 우리 주변에 편재(遍在)하여 전화 한 통화로 시장기능을 대행시킬 수 있게 되었다. 그러나 이러한 발달은 비교적 최근의 일로서, 우리 나라의 시장은 서구의 여러 나라뿐만 아니라 주변의 몇 나라에 비하여서도 상대적으로 늦게 발달해 왔다고 할 수 있다. 그 깊은 이유야 어떻든 1,400여년 전의 분위기나 40여년 전의 분위기가 지방의 시장에 관한 한 별로 다름이 없기 때문이다. “ᄃᆞᆯ하 노피곰 도ᄃᆞ샤/머리곰 비취오시라/전(全)져재 녀러신고요/즌 ᄃᆡᄅᆞᆯ 드ᄃᆡ욜셰라/어느이다 노코시라/내 가논 ᄃᆡ 졈그ᄅᆞᆯ셰라.” 이 구절들은 「정읍사(井邑詞)」에 나오는 것으로, 행상을 떠나 오랫동안 돌아오지 않는 남편이 밤길을 가다가 해를 입지 않을까 두려워 진탕의 더러움에 부쳐 어느 백제의 아낙이 불렀다고 한다. 그런데 이 아낙의 남편은 1,400여 년 동안을 죽지 않고 일제강점기에도 살아 남아 행상을 계속하며 밤길을 걷고 있음을 확인할 수 있다. “‘그만 거둘까?’, ‘잘 생각했네. 봉평 장에서 한번이나 흐붓하게 사본 일 있었을까. 내일 대화 장에서나 한몫 벌어야겠네.’, ‘오늘밤은 밤을 새서 걸어야 될걸.’, ‘달이 뜨렷다.’…… 닷새만큼씩의 장날에는 달보다도 확실하게 면에서 면으로 건너간다. 고향이 청주라고 자랑삼아 말하였으나 고향에 돌보러 간 일도 있는 것 같지는 않았다. 장에서 장으로 가는 길의 아름다운 강산이 그대로 그에게는 그리운 고향이었다.” 이효석(李孝石)의 「메밀꽃 필 무렵」에 나오는 한 대목이다. 「정읍사」를 노래한 아낙의 남편은 허생원이며, 허생원의 고향은 청주가 아니고 정읍이라 해도 무리가 가지 않을 만큼 천 수백 년이라는 시간이 부질없이 여겨진다.

상고시대의 시장

시장이 제도화되기 이전에도 물품의 거래는 행하여질 수 있었다. 그렇다면 일회적 또는 불규칙적 거래가 언제, 어디에서부터 지속적이고 규칙적인 시장에서의 교환으로 전환되었는가? 이는 흥미롭고 중요한 질문이지만 아직까지 구체적으로 정확하게 답변할 수 있는 사람은 없는 듯하다. 우리의 문헌에 나타나는 최초의 시장은 490년(소지왕 12)에 개설된 경시(京市)라고 할 수 있다. 『삼국사기』에 보면 이 해에 “처음으로 서울에 시장을 열어 사방의 물화를 통하게 하였다(初開京師市 以通四方之貨).”라고 되어 있다. 그러나 이것은 당시 신라의 서울인 경주에 세워진 최초의 관설시장을 뜻하는 것이지 우리 나라 시장의 효시를 의미한다고 보기는 어렵다. 중국의 경우이기는 하나 『역(易)』에 이미 신화시대에 장이 섰다는 기록[神農氏作日中爲市]이 있는 것을 보면, 우리 나라에서도 훨씬 일찍부터 시장이 발달해 왔음을 미루어 짐작할 수 있다.

시장의 형성은 제사와 밀접한 관련을 맺고 있다. 제사가 거행되는 제단 부근에는 으레 많은 사람들이 운집하여 자연스럽게 물자와 정보가 교환되었을 것이기 때문이다. 이를 제전시(祭典市)라고 한다. 따라서, 단군시대부터 신시(神市)와 같은 제단 부근에 장이 형성되었을 가능성이 높다. 시장과 화폐의 생성발달의 순서를 논할 때 흔히 화폐는 시장을 전제로 하여서만 존재할 수 있다고 주장되고 있지만 항상 그러한지 확실하지 않다. 시장에서의 교환이 아닌 단순한 거래를 위해서도 가치의 척도로서의 화폐는 어떤 형태로든 필요했을 것이기 때문이다. 따라서, 화폐의 존재가 반드시 시장의 존재를 의미한다고 볼 수는 없다. 오히려 시장보다 화폐가 먼저 발달했다고 보는 편이 옳을 듯싶다. 그러나 한 가지 분명한 사실은 화폐의 광범위한 통용은 시장의 발달을 촉진시킨다는 점이다. 이러한 맥락에서 기자시대(箕子時代)에 들어와 곡폐포화(穀幣布貨)가 통용되었다든지, 또는 한 걸음 더 나아가 자모전(子母錢)과 같은 금속화폐가 처음으로 주조되었다는 사실은, 단군시대부터 시장이 존재해 왔다고 전제했을 때 시장기능의 사회적 확산을 뜻하는 것으로 해석될 수 있을 것이다.

삼한시대에 들어오면서 곡물재배와 양잠 그리고 각종 방적(紡績)과 직포(織布)가 널리 행하여졌다고 한다. 삼한의 땅은 스스로 나라[國]라고 칭한 78개의 작은 마을[邑]들로 나뉘어 있었는데, 그 중 진한의 땅에서는 철이 생산되어 시장에서의 매매나 무역에 화폐처럼 쓰였다고 한다. 그리고 진한의 철과 기타의 산물은 마한 · 변한 등의 한역(韓域)에서만 거래되었던 것이 아니고, 주호국(州胡國:지금의 제주도)과 예(濊) 그리고 왜(倭)에 이르기까지 널리 교역되었음을 알 수 있다. 이러한 사실로 미루어 보아 삼한시대에는 70여 개의 마을 사이에서 열렸을 경계시, 정치와 사회생활의 중심지에서 섰을 성읍시, 또는 가로시 외에 외지와의 교통요충지에 비정기적이긴 해도 국제시장이 발달했을 것을 짐작할 수 있다. 화폐와 시장의 발달은 마을 단위의 폐쇄적 재생산구조의 장벽을 허물어뜨리고, 이질적 요소는 동화시키며 동질적 요소는 통합시켜 점차 시간과 공간을 상대적으로 축소시키는 기능을 수행한다. 따라서 삼한이 분리, 통합되어 삼국시대를 연 것은, 증대된 생산력에 따른 시장과 화폐문화의 진전과 무관할 수가 없다.

5세기 중반 이후, 즉 자비왕과 소지왕 때의 신라는 6부를 개편하여 중앙집권화하고 행정 · 군사 · 재정을 분화, 정비하던 시기였다. 경제력의 신장도 또한 괄목할 만하였을 것이다. 490년에 사방의 물화를 통하게 하기 위해 처음으로 경시를 연 것도 이러한 시대상황의 한 반영이라고 할 수 있다. 입증할 만한 기록은 없지만 경시가 개설되기 이전에도 삼국의 각 지방에서는 삼한시대부터 내려온 향시(鄕市)가 열려 당시의 생산력에 부응하는 교역이 행하여지고 있었을 것이다. 따라서, 경시의 개설은 향시적 교환양식으로는 충족시키기 어려울 만큼 더욱 증대된 물자의 공급과 수요에 대한 욕구를 부분적으로 해결하려는 제도적 노력의 결과라고 볼 수 있다. 이러한 욕구가 더욱 커지자 509년(지증왕 10)에는 다시 동시(東市)를 설치하고 시전(市典)이라는 시장감독관청을 두어 관리하게 하였다.

통일된 신라의 서울 경주에는 전성기에 18만에 가까운 주5가 있었다고 『삼국유사』는 전하고 있다. 호(戶)의 크기를 정확히 가늠할 수는 없지만 경시와 동시 두 시장으로는 원활하게 필수품을 공급할 수 없을 정도로 많은 인구가 살고 있었으리라는 점을 쉽게 짐작할 수 있다. 왜냐하면 695년(효소왕 4)에 이르러 다시 서쪽과 남쪽에 두 개의 시장을 열고 있기 때문이다. 그리고 서시와 남시에도 각각 시전을 두었고, 동시전과 함께 흔히 삼시전(三市典)이라 불리었다 한다. 삼시전은 고려와 조선 초기까지 있었던 경시서(京市署)와 그 뒤의 평시서(平市署)와 함께 대표적인 시장감독관청으로서, 주로 시장개폐의 시각, 도량형의 사용, 분쟁의 조정, 어용품의 조달, 조세의 징수, 잉여생산물의 판매, 물가변동의 감시 등을 관장하였다. 신라시대 장의 모습을 생생하게 전해주는 문헌은 거의 없다. 『신당서(新唐書)』를 통하여 당시 신라의 저자에서는 부녀들이 크게 활약하고 있었다는 정도만 알려지고 있을 뿐이다.

고구려와 백제의 시장에 관해서는 더욱 알려진 바가 없다. 그러므로 당시의 통치조직들을 통하여 시장의 존재를 미루어 생각해 볼 수밖에는 없다. 나당연합군에 의해 멸망하기 전의 백제에는 5부가 있어 37군(郡), 200성(城), 76만 호를 나누어 다스렸고, 멸망 후에는 3주(州) 144군현으로 재편되어 신라에 속하게 되었다고 한다. 만약 각 군현 또는 성마다 하나 정도의 성읍시가 있었다면, 백제에는 140개 이상 200개 미만의 향시가 있었으리라고 추측된다. 특히 이른바 오방성(五方城)이라 불리는 주6 · 득안성(得安城) · 주7 · 주8 · 웅진성(熊津城) 등에는 다른 곳보다 큰 시장이 있었을 것임에 틀림없다. 그리고 국도인 주9에는 신라의 경시와 같은 관설시장이 있어서 그곳의 삼시전과 비슷한 기능을 가지는 도시부(都市部)로 하여금 관장하게 하였다고 한다. 백제는 또한 중국이나 일본과도 긴밀한 교역관계를 유지했기 때문에 해상교통이 편리한 지역에 일종의 국제시장이 열렸을 가능성도 배제할 수 없다. 고구려의 시장에 관하여 실마리를 제공하는 문헌은 아직 발견된 것이 없다. 다만 705년간 존속된 사직(社稷)이 끝났을 때 3주 161군현의 형태로 신라에 편입되었다는 사실로 미루어 고구려에도 대략 한두 개의 경시와 160여 개의 향시가 있었을 것으로 추측될 뿐이다. 또한, 방대한 국토가 중국과 경계를 접하고 있었던 관계상 때로는 싸우고 때로는 화친하며 공사(公私)의 교역이 빈번했으리라고 여겨진다. 따라서, 후일 국경지대에서 열렸던 개시무역(開市貿易)과 비슷한 형태의 국제시장이 몇몇 장소에서 번창했을 가능성은 매우 높다고 할 수 있다.

삼국을 통일한 신라는 전술한 바와 같이 경주에 두 개의 경시를 신설하여 경제력의 신장에 대응하였다. 경시뿐만 아니라 통일된 지역을 포함한 각 지방의 향시도 역시 활기를 되찾았을 것이다. 시장은 평화를 촉진시키고 평화는 다시 시장을 융성하게 하기 때문이다. 국내에서의 경제활동 못지않게 해외에서의 신라인들의 활동도 눈부신 바가 있었다. 당시 동서문명을 잇는 주요 교통로는 이른바 ‘비단길’로서 세계무역의 젖줄이기도 하였다. 이 비단길은 길게 보아 일본열도와 로마제국을 잇는 주10들의 길로서, 그것은 다시 일본으로부터 우리 나라를 거쳐 중국의 장안(長安)에 이르는 부분과, 장안에서 지중해 연안인 서아시아의 안티오키아(Antiochia)에 이르는 부분, 그리고 안티오키아에서 로마제국에 이르는 부분으로 나눌 수 있다. 장안에서 안티오키아에 이르는 비단길의 핵심부분은 그 당시 중근동(中近東)의 상인들이 장악하고 있었는데, 이들은 중국에서는 양저우(揚州)와 광둥(廣東)을 근거로 활약하고 있었다. 그러나 양저우의 동쪽과 북쪽은 이들의 활동무대가 아니었다. 중국의 동북부와 우리 나라, 그리고 일본을 연결하는 지역, 다시 말하여 장안 이동(以東)의 비단길의 주역은 신라인이었다. 비단길로 연결되는 시장들의 총체를 세계시장이라 한다면 중국과 신라 그리고 일본을 잇는 지역은 국지적 세계시장, 즉 국제시장을 이루고, 신라 내부의 모든 시장은 물론 내국시장이라 할 것이다. 이렇게 볼 때 신라의 향시나 경주의 경시는 비단길을 통하여 세계시장의 일원으로서 지중해 연안이나 페르시아만의 시장들과도 연결되어 있었다고 보는 편이 옳다고 생각된다.

신라상인들의 빈번하고 적극적인 해외활동은 중국의 산둥반도와 장쑤성(江蘇省)에 신라인들의 자치구로서 설치된 신라방(新羅坊)과 이들을 위하여 그 안에 세워진 절인 신라원(新羅院)이 크게 번창하였다는 기록을 통하여 충분히 엿볼 수 있다. 물론, 이러한 결과를 초래한 원인은 여러 가지가 있었겠지만 청해진대사(淸海鎭大使) 장보고(張保皐)의 활약을 빼놓을 수는 없다. 그가 청해(淸海: 莞島)와 산둥반도를 근거지로 하여 동북아시아 해운의 안전을 지켜 주지 않았다면 신라방의 번창은 기대할 수 없었을 뿐만 아니라 비단길의 동쪽 끝이 장안에서 우리 나라를 거쳐 일본으로 연장되기도 어려웠을 것이다. 해로를 장악한 장보고는 일본에 무역사절을 파견하고 당나라에도 견당매물사(遣唐賣物使)를 보내는 등, 삼각무역을 실시하였다고 하는데, 이에 따라 신라시장의 상권도 국제적으로 크게 확장되었음에 틀림없다.

고려시대의 시장

시장의 발달은 세계시장과의 연계만으로 보장되는 것이 아니다. 국내의 생산력이 증대되고, 상인들의 합리적이고도 자주적인 노력이 적절한 보상을 받으며, 국민의 신뢰를 받는 건전한 화폐가 널리 통용될 때 시장은 육성된다. 신라와 발해의 뒤를 이어 고려가 들어선 이후에도 시장발달을 촉진하는 환경적 요인의 획기적 변화는 없었던 듯하다. 소농과 수공업적 소생산을 주축으로 하는 전래된 경제구조의 낮은 생산성을 제고시킬 수 있는 계기를 찾지 못했기 때문에 생산물의 상품으로의 전화(轉化)가 어려웠을 것이다. 더구나 상품으로 전화시킬 수 있는 잉여생산물의 대표적 소유자가 국가나 사원 또는 일부의 특권귀족들이었기 때문에 상업의 자생적 발전이 지체될 수밖에 없었다. 이른바 민리(民利)를 위하여 상업이 장려되고 이를 위하여 주점과 원(院) 그리고 객관 등이 설치되기도 하였으나, 상업은 말업에 지나지 않았고 상인은 천시되었다. 고려가 망하기 직전까지도 『고려사』의 기록에 의하면, 상인들은 ‘누에를 치지도 않고 비단옷을 입으며(不蠶而衣帛)’, ‘지극히 천하면서도 맛있는 음식을 먹는(至賤而玉食)’ 놀고 먹는 무리들로 인식되고 있었다.

화폐도 주11의 매개체가 되어 각 신분계층의 분업을 촉진시키므로 부국이민(富國利民)의 수단이 된다고 여겨져 그 사용이 장려되었으나 소기의 목적을 충분히 달성했다고 보기는 어렵다. 고려시대에 처음으로 주조된 화폐는 철전(鐵錢)으로 996년(성종 15)의 일이다. 그 뒤 숙종 때에 이르러 다시 해동통보(海東通寶) · 해동중보(海東重寶) · 삼한통보(三韓通寶) 등이 만들어진 듯하고, 말기에 이르러 삼한중보(三韓重寶) · 동국통보(東國通寶) · 동국중보(東國重寶) 등이 쓰였을 뿐만 아니라, 1391년(공양왕 3)에는 자섬저화고(資贍楮貨庫)를 설치하여 화폐발달의 최후단계인 지폐, 즉 저화(楮貨)를 인조(印造)하기에 이른다. 그렇지만 고려시대를 통하여 가장 널리 통용된 화폐는 내국시장에서는 물품화폐인 주12이며, 국제적 거래에서는 속칭 활구(濶口)라고도 하는 은병(銀甁)이나 주13이었다. 더구나 백성은 가난하고 미화(米貨)나 은병도 흔히 토사(土砂)나 동철(銅鐵)이 섞여 위조되었기 때문에, 화폐를 통용시키려는 관헌의 노력에도 불구하고 화폐경제의 활성화를 통한 시장발달은 기대하기 어려웠다.

당시의 상인은 대체로 좌상 · 행상 · 선상(船商) 등으로 구성되어 있었다. 이들 중 주14들은 대부분 국가나 궁원(宮院)의 어용상인이었다. 신라시대와 마찬가지로 철저한 관영무역원칙 아래에서는 어쩔 수 없는 일이었겠지만, 어쨌든 큰 상인들의 자유스러운 상행위를 통한 시장의 발달도 기대할 바가 못 되었다. 말기에 이르러 대토지사유화가 진전되면서 관영무역이 퇴조하고 잉여생산물의 상품화 가능성이 높아졌을 때에도, 상인들은 대토지소유자인 귀족들의 대리인이 되어 불공평한 매매를 강요하는 이른바 반동을 일삼아 시장의 발달에 역행하는 기능을 수행하기도 하였다. 무엇보다도 고려의 역사는 제11대 문종 이후 약 70여 년간을 제외하고는 외구(外寇)와 내란에 시달려 온 시련의 역사였다고 할 수 있다. 안정이 결여된 사회 속에서 시장이 지속적으로 발달하기를 바랄 수는 없다.

이러한 이유들로 해서 고려의 시장은 위로부터의 육성책도 뚜렷한 효과를 거두지 못하였을 뿐만 아니라, 아래로부터의 발전 동기도 미약하여 별다른 진전을 보이지 못하였다. 고려시대의 시장은 크게 방시(坊市)와 향시 그리고 호시(互市)로 나눌 수 있다. 방시는 신라의 경시와 같으며, 호시는 외국인과의 거래가 행하여진 모든 장소를 총칭한다. 경시는 상설시장이었으며, 향시는 대체로 정기시장, 그리고 호시는 상황에 따라 열렸던 비정기시장이었다.

방시

태조 왕건(王建)은 고려를 세운 다음해 이른 봄, 송악(松嶽:지금의 개성)에 수도를 정하고, 한편으로는 궁궐을 지으며, 다른 한편으로는 시전을 세우고, 또 방(坊)과 이(里)를 구분하였다. ‘방’은 상인들의 거리이고 ‘이’는 일반인들의 거주지역이기 때문에, 여기에서의 시전은 방시를 뜻한다고 볼 수 있다. 방시는 관설시장임과 동시에 상설시장이라는 점에서 지방의 향시와 다르다.

일반적으로 교통이 편리한 곳에 장이 발달하고, 장이 발달한 곳에 도시가 자리잡는 것이 순서이지만, 정치적으로 도시화가 결정된 곳에서도 교환시장의 육성은 불가피하다. 농민의 도시에로의 유입을 촉진하고, 늘어난 도시인구의 부양을 위해서뿐만 아니라 국가와 지배계층의 직접적인 필요에 부응하기 위해서도 장은 필요하다. 국가소유의 잉여물자를 처분하고, 지배계층이 국가로부터 지급받은 물품을 그들의 기호에 따라 교환할 수 있는 곳이 시장이기 때문이다. 따라서, 방시의 상인들은 국가로부터 시전건물을 대여받고 일정한 사용료를 지불하며 국가가 요구하는 물자를 조달함으로써 특권상인의 지위를 차지하게 된다. 그러나 시전상인의 특권이 제도화되면 시장의 자유롭고 활기찬 발달은 어려워질 수밖에 없다. 시전의 관리와 감독을 위해서는 경시서(京市署)가 설치되었다. 그 설치연도를 정확히 알 수는 없지만 시전이 세워진 국초부터 운영되어 왔을 것으로 추측되고 있다. 목종시대에 서령(署令)이 있다가 문종시대에 이르러는 정7품의 영(令) 1인과 정8품의 승(丞) 2인, 그리고 이속(吏屬)으로 사(史) 3인과 기관(記官) 2인을 두었다는 기록이 있다. 관리가 증원된 것은 포폐(布幣)와 더불어 철전과 같은 주조화폐가 병용되기 시작하여 방시의 규모가 확대되었기 때문일 것이다.

방시의 규모가 점차 확대되었을 것은 쉽게 짐작할 수 있지만 그 구체적 규모가 어떠하였는지 알기는 쉽지 않다. 919년(태조 2)부터 국도의 건설은 시작되었으나 소규모의 황성(皇城)을 축조한 데 그치고, 관아 및 시민부락을 둘러싼 나성(羅城), 즉 외성의 축조는 100여 년이 경과한 뒤인 현종 때의 일이다. 황성의 동남쪽에 길게 만들어진 시전건물도 적어도 이때까지는 임시로 지은 소박한 것이었거나 아니면 현종 초의 거란(契丹) 침입 때 불타 버려 나성의 축조와 함께 재건되었을 수도 있다. 왜냐하면 이로부터 다시 100여 년이 지난 뒤인 1123년(인종 1)의 방시도 허술하게 묘사되고 있기 때문이이다. 송나라의 서긍(徐兢)이 지은 『고려도경(高麗圖經)』에 따르면 방시는 광화문(廣化門)으로부터 관부와 객관에 이르기까지 긴 행랑의 모습을 하고 있었다고 한다. 행랑의 중간중간에는 방문(坊門)을 설치하고, 영통(永通) · 광덕(廣德) · 흥선(興善) · 통상(通商) · 존신(存信) · 자양(資養) · 효의(孝義) · 행손(行遜)과 같은 간판을 붙였는데, 그 안에는 별다른 시전시설이 없고 뒤로는 단애절벽과 풀이 무성한 미개발지구가 이어져 있었던 듯하다. 국도의 자연적 발전이 상가의 번창을 가져와 종래의 시설만으로는 부족하게 되자, 1208년(희종 4)에는 방시가 크게 개축되었다. 광화문에서 십자가(十字街)에 이르는 좌우의 장랑(長廊) 1,008영(令)을 새로 짓고, 또 광화문 내에는 큰 창고도 증설하였다고 한다.

방시는 상설시장이었지만 아침저녁으로 부인들만이 이용하던 특수한 형태의 방시도 있었던 듯하다. 『계림유사(鷄林類事)』는 부인들이 장바구니와 작은 되를 가지고 아침 저녁으로 쌀을 가치의 척도로 삼아 거래하는 모습을 전하고 있다. 아마도 식료품과 땔감을 매매하는 시장이었을 것으로 추측된다. 방시가 동경(東京:지금의 경주)과 서경에도 있었던 것과 마찬가지로 위와 같은 조석시(朝夕市)도 인구가 많은 몇몇의 큰 도시에서 개설되었을 것으로 생각된다.

향시

방시가 관에 의해 설치된 시장인 데 비해 향시는 잉여생산물의 처분과 필요한 물품의 구입을 위해 시간의 흐름 속에서 자연발생적으로 열리게 된 지방시장이다. 따라서, 농민 · 수공업자 등과 같은 직접생산자들이 판매자임과 동시에 구매자로서 서로 정기적으로 만나는 상호교환의 장소가 향시라고 할 수 있다.

고려시대를 통하여 상품으로서 시장에서 거래되었던 물품의 종류는 모두 100종을 넘지 않았으리라고 생각된다. 향시에서의 거래 물종은 더 적었을 것으로 여겨지기 때문에, 미포(米布)와 같은 물품화폐로도 큰 마찰없이 거래는 이루어졌을 것이다. 그리고 생산자들의 생산력에도 큰 진전이 있었을 것으로는 생각되지 않기 때문에, 향시는 기존의 재생산과정을 단순 반복시키는 데 필요한 최소한의 맥박 구실만 수행하였을 뿐, 화폐제도의 개혁이나 생산성의 제고 등을 결과로서 초래하는 사회 · 경제적 변화의 기폭제 구실을 담당하지는 못하였던 것이 분명하다.

『고려도경』에 간략하게 묘사되어 있는 향시의 모습을 통해 당시의 상황을 추측해 볼 수 있다. 한낮이 되면 남녀노소와 관리 및 온갖 직업의 사람들이 상설의 점포가 없는 일정한 장소에 각자의 소유물을 가지고 모여들어 교역을 행하였다고 한다. 이 때 주조된 화폐는 쓰이지 않고 다만 저포(紵布)나 은병을 가치의 기준으로 삼아 교환하고, 큰 거래의 우수리의 계산이나 사소한 일용품의 교환에는 쌀이 쓰였다고 한다. 그러나 사람들은 이러한 풍속에 오랫동안 익숙해 있어서 이를 편하게 여긴다고 했다. 다른 기록에서도 한낮에 장이 섰고 미포가 거래에 사용되었다는 대목을 읽을 수 있다. 향시의 개시 시각이 한낮인 것은 하루에 왕복이 가능한 모든 마을의 주민들에게 장 볼 기회를 주기 위해서이다.

비록 상설점포도 없는 지방시장이지만 향시는 상품과 정보교환의 중심지로서 주위의 촌락들을 결집시키는 역할을 수행했을 것이다. 일정한 지역에서 가장 적은 수의 시장으로 이러한 역할을 수행토록 하기 위해서는 개시일이 정해져 있는 경우 한낮에 장을 서게 하는 방법이 최선이다. 한 주15의 길이가 정확히 얼마인지는 알 수 없어도 당시의 생산력 수준을 감안해 볼 때 고려의 향시는 부정기시장 또는 정기시장이었을 것이다. 매일 정오에 장이 설 필요가 있을 만큼 충분한 구매력이 시골의 촌락에 있었을 것으로는 믿기 어렵기 때문이다. 따라서 고려의 향시는 삼국시대부터 점차로 형성되어 온 지방시장이 조선의 5일시로 발달해 가는 중간과정을 보여주고 있다고 생각된다. 그러므로 7일장이나 10일장이 보편적 향시의 형태였다고 추측된다.

호시

고려에 들어와 외국과의 접촉이 더욱 빈번해짐에 따라 대외무역도 크게 증대되었다. 송나라와의 교역이 대종을 이루었고, 그 밖에도 일본 · 거란 · 여진(女眞) · 원(元)뿐만 아니라 멀리 서역의 대식국(大食國:사라센제국을 중국 당나라가 부르던 이름)과도 통상관계가 유지되었다. 이들 외국과 교역을 행하던 장소를 호시라 한다. 그러므로 호시는 일종의 국제시장인 셈이다. 상대국과의 정치적 · 지리적 관계에 따라 다양한 장소에서 호시가 열릴 수 있었을 것이다. 가령 일본과는 남쪽 해안의 포구에서, 그리고 여진과는 압록강이나 두만강의 변경에서 통상이 가능했을 것이다. 그러나 당시의 대외무역은 원칙적으로 관영이었던 때문에 중요한 대부분의 호시는 개성의 객관(客館)이나 방시에서 열렸다. 따라서 일본과 여진과의 호시가 변경에서 열렸다면 이것은 상인들의 밀무역일 가능성이 높다.

외국상인들과의 거래가 주로 객관에서 이루어졌기 때문에 고려시대의 대외무역을 ‘객관무역’이라고도 한다. 외상(外商)들이 개성에 오면 일정한 객관에 머물게 되고, 여기에서 관원의 입회하에 거래가 성립되었다. 이러한 목적으로 개성에는 회동관(會同館) · 영빈관(迎賓館) · 청하관(淸河館) · 조종관(朝宗館) 등 10여 개의 객관이 차례로 증설되었고, 이는 대외통상의 양적 확대를 의미하는 것이기도 하다. 따라서, 객관은 외국상인을 위하여 국가가 지정한 여관일 뿐만 아니라, 외국무역을 위한 특허시장, 즉 호시로서의 상관이기도 하였다. 객관에서만 상품이 거래된 것은 아니고 외국사신이 개성에 도착하면 방시에 큰 장을 열어 온갖 귀중한 물화를 진열하여 보이며 상품교환을 촉진하기도 하였다고 한다. 이렇게 외교적 의례를 갖추어가며 방시와 객관에서 집합적으로 상품의 직접교환을 행하는 것이 당시 관영무역의 기본적 형식이었다.

그러나 외교사절이나 공식적 통상사(通商使)를 통한 거래 외에 외국상인들과의 교역도 번성하였다. 당시 외국의 상인들은 예성강 입구의 벽란도(碧瀾渡)에 상선을 정박시키고 개성으로 들어왔다. 벽란도는 고려의 수도 개성과 중세의 세계를 이어주는 국제무역항구였다. 1055년(문종 9) 봄에는 개성의 여러 객관에 송상을 비롯한 외국인 400여 명이 체류하고 있었다 한다. 따라서, 벽란도도 이양선(異樣船)들로 붐볐을 것이다. 그러나 벽란도는 이탈리아의 베네치아처럼 국제무역항구로 계속 발전하지 못하고, 고려의 멸망과 함께 한적한 시골의 포구로 되돌아갔다. 그것은 정치적 이유로 시장에서의 자유가 폭넓게 허용되지 않았기 때문에 초래된 당연한 귀결이었다.

조선시대의 시장

시장에서의 자유는 조선시대에 들어와서도 크게 신장되지 못하였다. 오히려 초기에는 고려 말에 비하여 토지 중심적 중세체제가 더욱 강화되면서 억상정책(抑商政策)이 취해졌다. 따라서 화폐의 유통도 저조하여 저화의 전용(專用)을 여러 차례 시도하였으나 결국 실패하고, 세종 때에는 조선통보(朝鮮通寶)를 주조하여 보급하기도 하였으나 곧 중단되었다. 고려시대와 마찬가지로 조선 초기에도 주로 미포가 화폐의 기능을 담당할 수밖에 없는 자급자족적 단순재생산 경제구조가 유지되었다. 조정에서는 개국과 함께 고려시대의 제도를 따라 경시서를 설치하고, 1466년(세조 12)에는 이를 평시서(平市署)로 고쳐 시전을 관리 · 감독하도록 하였으나, 이와 같은 상황 속에서 시전을 포함한 시장의 발달은 기대하기 어려웠다.

이러한 사정은 임진왜란 이후 점차 변화하기 시작하였다. 전쟁으로 인한 경작지의 황폐, 높은 전세(田稅), 공물 부담에 따른 농민들의 이농은 수세체제에 혼란을 가져와 재정을 파탄의 위기에 몰아넣었다. 이 때에 새로운 세원으로 떠오른 것이 상공업 분야였다. 개국 이래의 억상정책은 물러서고 대신에 상공업 육성방안이 모색되었다. 1608년(선조 41)에는 이원익(李元翼)의 건의로 선혜청(宣惠廳)이 설치되고, 대동법(大同法)이 경기 일원을 필두로 실시되기 시작하였다. 이것은 전쟁 후의 회복기에 어느 정도 증강된 생산력을 바탕으로 한 것이었다. 대동법의 점진적 실시는 해당 지역에서의 모든 공물을 쌀로 통일하고 필요한 관수품은 공인(貢人)으로 하여금 시전 및 향시에서 구입하여 납부하도록 함으로써, 도시 및 농촌의 수공업과 상업의 발달을 촉진하였다. 이것은 또한 경공장(京工匠)에 의한 주문생산체제가 외공장(外工匠)에 의한 시장생산체제로 전환되는 계기가 되기도 하였다. 사신무역(使臣貿易) 정도에 머물던 초기의 외국무역도 제한적이긴 하지만 개시무역(開市貿易)이나 밀무역인 후시무역(後市貿易) 등을 통하여 점차 확대되었고, 이를 통해 내국시장이 중국과 일본 등의 외국시장과 긴밀하게 연결되기 시작하였다. 외국무역에서 서울의 특권적 시전상인과 대비되는 향상(鄕商)인 개성상인과 의주상인 그리고 주16의 활약이 두드러지기 시작한 것도 이때부터이다.

상공업의 발달은 자연적으로 화폐사용의 필요성을 제고시킨다. 정부에서도 법화로서의 동전의 유통 · 보급을 적극적으로 시도하여, 17세기 후반기에는 상평통보(常平通寶)가 전국적으로 유통되기에 이르렀다. 상공업의 발달 및 화폐의 유통증대는 임진왜란 이후 개혁적 사회경제사상으로 나타난 실학의 형성 · 발전과 밀접한 관련이 있다고 생각된다. 실학자들은 특히 경제개혁론을 통해 전통적 재생산구조의 혁파를 주장하며, 신분사회의 수직적 사민사상(四民思想)을 유교적 가치기준의 틀 안에서 수평적으로 재편할 필요성을 역설하였다. ‘일하지 않는 자는 먹지 말라.’는 것이 실학자들이 주장한 생활윤리의 핵심이었다.

조선 중기 이후의 이러한 경제와 사상의 변화는 전통적 생산양식과 의식구조를 근대적인 것으로 전환시키는 씨앗이 될 수 있었다. 그러나 그 씨앗은 싹이 터서 꾸준히 자라지 못하고 말기의 보수적 반동에 휩쓸려 중세적 어둠 속에서 생명연장에 급급할 뿐이었다. 군역(軍役)의 횡포 등을 통한 주17와 상공업에 대한 정부통제의 강화, 일관성 없는 화폐정책, 그리고 독점적 시전판매권을 둘러싼 특권상인들과 향상들의 투쟁 등은 시장의 시의적절한 발달을 저해하였다.

시장이 제대로 육성될 때에만 경제적 합리성을 바탕으로 한 생활양식의 보편화가 이룩될 수 있고, 건전한 상업자본의 형성과 축적이 가능하여 근대사회는 비로소 열릴 수 있게 된다. 하지만 근대사회를 여는 시장의 거시적 기능을 우리보다 먼저 발견하고 체험한 나라의 배들이 남 · 서 해안에 출몰하며 조선이라는 시장에 군침을 흘리기 시작할 때까지도 우리는 시장의 이러한 의미를 깨닫지 못하고 잠들어 있었다. 조선시대의 시장은 고려시대와 비슷하게 경시와 향시 그리고 국제시장으로 구성되어 있었다. 인구의 자연적 증가와 생산력의 향상에 따라 시장의 양적 확대는 괄목할 만하였으나, 전통적 신분사회의 벽을 허물 수 있을 정도의 질적 발전은 이룩하지 못하였다.

[ 그림 1]에 나타난 조선시대의 전형적 상품유통경로를 통하여 알 수 있는 바와 같이 각각의 시장은 향상과 선상(船商), 객주(客主)와 여각(旅閣) 그리고 보부상 등을 통하여 서로 유기적으로 연결되어 있었다.

경시

태조는 개국과 동시에 국도를 개성에서 지금의 서울로 옮기고, 고려의 제도를 따라 경시서를 설치하였다. 이때에 전조후시(前朝後市)라는 왕도(王都)의 제도에 따라 신무문 밖에 장이 있었다고 하나 확인할 수 없고, 있었다 하더라도 관설시장은 아니었을 것으로 추측된다. 태조 때에는 경시서의 설치에 그치고 상거래는 무질서하게 이어지다가, 1399년(정종 1)에 비로소 주18로부터 창덕궁 어귀까지의 좌우에 800여 칸의 시전행랑을 지으려 했으나 완성을 보지 못하였다.

시전 건축의 본격적인 계획은 1410년(태종 10) 봄의 구획정리로부터 시작되었다. 즉, 대시(大市)는 장통방(長通坊) 위쪽에 자리잡고, 미곡잡물(米穀雜物)이 동쪽은 연화동(蓮花洞), 남쪽은 훈도방(薰陶坊), 서쪽은 혜정교, 북쪽은 안국방(安國坊), 그리고 중부는 주19 등지에서 거래되고, 가축은 장통방 개울가에서 매매하도록 되었다. 1412년 2월부터는 실제공사가 시작되었다. 우선 1차로 정종 때 착수하였다가 그만둔 혜정교로부터 창덕궁 어귀에 이르는 좌우행랑 800여 칸을 3개월에 걸쳐 완성하였다. 다음으로 같은 해 5월에는 궐문에서 정선방동구(貞善坊洞口)까지의 행랑 472칸이 건조되고, 3차공사는 7월부터 다음해 5월에 이르기까지 계속되어 종루(鐘樓)로부터 서북쪽으로 경복궁까지, 창덕궁으로부터 종묘 앞까지, 그리고 남대문 근처까지의 도합 1,300칸이 완공되었다. 끝으로, 1414년 7월에는 다시 종루로부터 남대문까지와 종묘로부터 동대문까지의 좌우행랑이 조성되었다.

2년반 동안에 걸쳐 지어진 2,500칸이 넘는 행랑건축은 시장의 육성뿐만 아니라 국도건설계획의 일환으로 시가의 정비를 위하여 추진되었다고 볼 수 있기 때문에, 거기에는 상인은 물론 일반인의 입주도 허용되었으리라고 생각된다. 공랑에는 주로 개성의 방시에서 옮겨온 고려시대의 어용상인이나 조정 또는 관아의 소요품을 취급하는 상인들이 입주하였는데, 이들은 광통교 북쪽의 종로를 중심으로 자리잡았고, 일상생활의 필수품이 아닌 고급직물과 종이 그리고 은제품 등을 취급하였다.

관설시전을 통하여 공급받을 수 없는 일용품의 매매를 위해서는 각처에 전래의 주20가 계속 열렸고, 국도의 팽창과 인구의 증가로 꾸준히 번성하였을 것으로 짐작된다. 아무런 설비없이 맨땅 위에 물건을 늘어놓고 팔던 보잘 것 없는 시장이었지만, 특정품목의 상거래가 집중적으로 이루어져 나름대로 이름을 날리기도 하였다. 이러한 시장으로는 이현(梨峴) · 마포(麻浦) · 동대문 · 칠패(七牌:지금의 남대문)의 장들이 꼽혔는데, 그 중에서도 동대문은 채소로, 그리고 칠패는 생선으로 유명하였다. 한 칸이 가로 약 20자, 세로 약 12자인 공랑에 처음부터 입주한 상인들의 경영규모는 대체로 동일하여 우열이 없었던 것으로 생각된다.

『경국대전』에 따르면 이들 공랑상인에게는 장랑세(長廊稅)로 매 칸마다 봄 · 가을 두 차례에 걸쳐 저화 각 20장씩이 부과되었다. 그 뒤 1415년에는 장랑세가 저화 각 한 장씩으로 대폭 감소되었다고 한다. 이렇게 국초에는 주21로 징수되던 공랑세가 대체로 선조 말경 이후에는 필요한 때마다 시전상인들에게 이른바 국역(國役)을 부과하는 것으로 바뀌었다. 이것은 부진한 징세 실적에도 이유가 있었겠지만 무엇보다도 그간의 경영실적과 자본력의 차이에 따라 물종별 시전상인들의 경영규모에 큰 차이가 나타났기 때문이라고 여겨진다.

국역을 부과하기 시작하면서 주22에 등록된 모든 시전을 우선 크게 유분전(有分廛)과 무분전(無分廛)으로 나누고, 유분전은 다시 각 전의 충실한 정도에 따라 1분(分)부터 10분까지의 분수를 정하여 국역에 응하게 하였다. 다수의 무분전 외에 유분전은 모두 37전이 있었는데, 이 중에서도 가장 큰 여섯의 시전을 육의전 또는 육주비전(六注比廛)이라고 불렀다. 육의전은 국역이 부과되고 대동법이 실시되기 시작하였던 선조 말경에 발생했다고 추정되고 있다. 그러나 육의전 또는 육주비전의 정확한 의미에 관해서는 아직 정설이 없다. ‘의(矣)’자는 ‘주비’라고 훈독되며 주비는 여럿 중의 대표 또는 성질과 종류가 같은 기관들의 결합체를 의미한다고 한다. 따라서 육의전이라 쓰고 읽기는 육주비전이라 하였는데, 대강 많은 시전들의 대표가 되는 여섯 시전, 또는 같은 상품을 취급하던 시전들이 조합을 이뤄 상업을 영위해 가는 여섯 종류의 시전을 뜻한다고 생각해 볼 수 있다.

육의전은 시대에 따라 약간의 변동은 있었지만 대체로 비단 · 무명 · 명주 · 생선 · 종이 · 베 · 모시 등을 판매하던 시전들로 구성되어 있었다. 이들은 높은 응역에 대한 대가로 국가로부터 전 안에 등록된 물종을 경시의 상권 내에서 독점적으로 판매하고, 이를 어기며 사사로이 판매하는 이른바 난매자(亂賣者)를 적발하여 처벌받게 할 수 있는 난전(亂廛)의 특권을 부여받았다. 이때의 난전은 시장의 질서를 어지럽힌다는 뜻이 아니라 오히려 그와는 정반대로 시장의 질서를 바로 잡아 세운다는 뜻이다. 난전은 원래 육의전에 한하여 부여되었던 특권이었다. 그러던 것이 점차 국역을 담당하는 모든 전으로 확산되었고, 18세기 중엽 이후에는 새로 만들어진 사소한 시전들까지 난전권을 행사하였다. 그 결과 상거래 질서의 확립을 위해 부여되었던 난전권이 무질서하게 행사되면서 오히려 시장의 질서를 문란하게 하는 요소로 작용하기 시작하였다. 즉, 판매자들의 상행위가 아니라 시전과 관부나 세도가의 종들이나 군병들의 시전을 빙자한 사사로운 난전권 행사가 원활한 상품유통을 막아 도민의 경제생활을 어렵게 하는 결과를 초래하였다.

조선시대의 시전에는 본래 ‘일물일전원칙(一物一廛原則)’이 적용되어 한 가지 상품은 한 시전조합에서만 독점적으로 판매할 수 있었다. 이러한 원칙이 17세기 후반 이후 해이해져 ‘일물양시(一物兩市)’ 또는 ‘일물다시(一物多市)’ 현상이 나타나기 시작하였다. ‘일물다시’가 시장의 확산과정에서 나타난 시전 내부의 갈등이 표출된 것이라면, 시전의 관변상인과 개성상인과 같은 지방의 사상(私商)들의 난전권을 둘러싼 대립은 조선시대 시장발달의 진로를 결정짓는 중대한 계기가 되는 것이었다. 정치적 목적과 결부된 상행위와 경제적 합리성에 바탕을 둔 상행위의 대립이었다고 볼 수 있기 때문이다. 이와 같은 갈등과 대립은 결국 육의전만이 난전권을 갖는다는 중도적인 선에서 조정되었다. 난전권 행사의 폐해가 갈수록 심해지자 1762년(영조 38)에는 ‘난전폐절목(亂廛弊節目)’을 발포하여 특권행사를 17전에 한정시키고, 다시 1791년(정조 15)에는 채제공(蔡濟恭)의 건의를 받아들여 6의전을 제외한 일체의 시전으로부터 난전의 특권을 배제하고 통공발매(通共發賣)하기로 결정하였다. 이 해가 신해년이므로 이를 신해통공(辛亥通共)이라 이른다.

신해통공을 통하여 시전의 영향력은 상당히 후퇴한 반면 주23의 진출은 한결 용이해졌다. 그리고 도민의 소비생활도 이전보다 향상된 것으로 나타나고 있다. 그러나 국역과 난전권을 모두 없애고 자유로운 상거래를 촉진할 수 있는 다른 종류의 상업세를 도입하여 시장의 육성과 조세수입의 증대를 꾀하지 못한 아쉬움이 남는다. 육의전에는 계속 난전권행사가 허용되었지만 이때에도 12월 25일부터 다음해 1월 5일까지는 자유로운 난매가 허용되는 상관습이 있었다고 『한국지(韓國誌)』는 전하고 있다. 그리고 「한양가(漢陽歌)」에는 다양한 물목을 쌓아놓고 파는 육의전을 포함한 백각전(百各廛)의 번화한 모습이 생생하게 묘사되어 있다.

신해통공 이후 강대국의 배들이 우리의 근해에 서서히 나타나기 시작할 때 조선의 왕권은 중세적 반동 속에서 점차 쇠약해져 갔다. 드디어 1876년에는 일본의 강압에 의해 불평등한 강화도조약이 체결되고, 우리의 시장이 외국에 개방되기 시작하였다. 그리고 조정의 비호 속에서 호황을 누리던 육의전도 1894년(고종 31)의 갑오개혁과 함께 모든 특권을 상실하였다. 특권을 상실한 시전상인들은 보수적 타성 속에서 변화된 시대상황에 적응하지 못하고 객주나 여각 또는 보부상 출신의 진취적 상인들에게 자리를 양보하며 점차 소멸해 갔다.

향시

고려시대부터 점차 그 모습을 정비하기 시작한 향시는 조선시대에 들어와 전성기를 이루었다. 향시는 전술한 바와 같이 크게 매일 열리는 상설시와 아침저녁으로 열리는 조석시, 그리고 일정 기간을 두고 열리는 정기시로 나뉜다. 정기시에는 2일장 · 3일장 · 5일장 · 10일장 · 15일장 · 연시(年市) 등이 있었으나 가장 보편적인 것은 한 달에 여섯 번 열리는 5일장이었다. 대부분의 향시는 거래되는 상품의 종류에 제한이 없는 ‘보통시장’이었지만 지역에 따라서는 특정의 상품만 전문적으로 다루는 ‘특수시장’이 발달하기도 하였다. 이런 것으로는 가축만을 거래하는 가축시장, 어류만을 다루는 어물시장, 곡물만을 매매하는 곡물시장, 장작 · 석탄과 같은 땔감을 공급하는 시탄시장(柴炭市場) 등이 있었지만 가장 특징적인 것은 대구와 전주 그리고 원주 등지에서 봄 · 가을에 정기적으로 열렸던 약령시(藥令市)였다. 상설시장의 발달이 지방에서는 극히 미약하였기 때문에 조선시대의 향시는 대부분 정기시장이었다고 하여도 과언은 아니다. 따라서, 보통시장으로서의 5일장과 특수시장으로서의 약령시가 정기시로서의 당시의 향시를 대표한다고 할 수 있다.

정기시장이 언제부터 5일장의 형태를 취하기 시작하였는지는 확실하지 않다. 전라도지방에 기근이 심하여 이를 극복하려고 장문(場門)이라는 향시가 열렸다는 신숙주(申叔舟)의 주장을 5일장의 시초로 본다면, 이는 대체로 15세기 중엽 이후가 된다. 그러나 이것은 하나의 신빙성 없는 추측일 뿐이다. 위에서 서술한 바와 같이 다른 형태의 정기시는 훨씬 이전부터 존재하여 오다가 점차 사회 · 경제적 환경의 변화에 적응하여 5일장의 형태를 취하였다고 여겨지며 이것이 구체적으로 언제부터였는지는 앞으로의 연구결과를 기다릴 수밖에 없다. 교역의 중심지이고 산물의 집산지이며 정보교환 등 단위지역사회의 핵심지로서의 역할을 수행하는 5일장을 비롯한 정기시는 경제적이고 경제 외적인 다양한 요인들에 의하여 발생하고 변화한다. 그 중 큰 요인들만 꼽아보면 대체로 다음과 같다.

첫째, 교통이 불편하고 인구가 널리 분산되어 살고 있던 전통사회에서는 전업적 상인이 상설의 점포를 운영하며 소기의 이윤을 얻을 수 있을 정도로 충분한 수요가 존재하는 지역은 극히 소수에 불과하였다. 따라서 상인은 취급상품에 대한 수요를 확대시키기 위하여 인접한 여러 지역으로 이동하지 않으면 안 되었다.

둘째, 생산자이며 동시에 판매자가 대부분인 분업이 발달하지 못한 사회에서는 생산성이 낮았기 때문에 이동하지 않고 한 시장에만 상품을 공급할 때에도 일정한 주기로 열리는 장이 유리하였다. 왜냐하면 생산과 판매를 효율적으로 조절할 수 있기 때문이다.

셋째, 위의 첫째 요인으로부터 쉽게 추론할 수 있듯이 소비자들에게도 필요한 물품의 구입을 위해서 가까운 마을 주변의 장터에서 주기적으로 열리는 장이 더욱 편리할 수 있다. 만약 정기시가 아니고 상설시만 존재한다면 당시의 낮은 수요를 감안할 때 하루에 왕복할 수 없을 정도로 넓은 지역을 그 상권으로 포괄하지 않을 수 없기 때문이다.

마지막으로 정치 · 사회적 요인을 들 수 있다. 위정자들이 시장의 의미를 잘 이해하고 상업을 장려하며 화폐의 통용을 촉진할 때에는 정기시도 발전할 수 있지만 농본주의적 시대사상만 고루하게 고집하며 향시 속에서 오직 ‘이고기리 사본지폐(以賈其利 捨本之弊)’밖에 찾을 수 없다면 더 이상 기대할 것이 없게 된다. 이 외에도 과중한 조세와 부역의 부담 그리고 관리들의 수탈도 떠돌이 장사꾼들을 양산하여 정기시의 양적 확산을 초래하기도 하였을 것이다. 정기시는 결국 인구의 증가, 교통 및 수송수단의 발달, 분업에 따른 생산성의 증가 등을 통하여 성립하고 발전해 왔다고 할 수 있다. 이러한 역사적 과정 속에서 5일이라는 시간과 30리 내지 60리라는 공간이 체계화되어 5일장이 성립되었을 것이다.

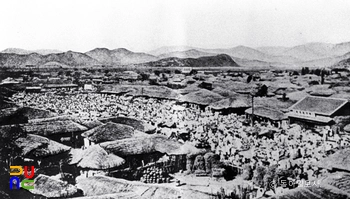

5일장은 조선 중엽 이후 크게 번성하였다. 당시 5일장의 지리적 분포를 보면 대체로 하루에 걸어서 왕복할 수 있는 30리 내지 60리의 간격을 유지하며 전국에 벌집모양으로 흩어져 있음을 알 수 있다. 이것은 우연이 아니다. 일정한 수의 시장을 전국에 빈틈없이 가장 효율적으로 분포하는 방법은 벌집모양이 되게 하는 것이기 때문이다. 그러나 실제로는 많은 변형이 있을 수 있는데 그것은 지역적 특수성이 고려된 결과이다.

모든 5일장의 경제적 · 사회적 기능이 동일한 것은 아니다. 그 시장의 거래액, 그 시장에 의존하는 인구 또는 촌락의 수, 그리고 교통 · 수송수단 등과 관련하여 각 시장의 수평적이고 수직적 기능관계가 결정된다. 이런 의미에서 인근 촌락의 주민들만을 대상으로 열리는 가장 낮은 단계의 장을 ‘소시장’이라 한다. 반면에 ‘지방중심시장’은 가장 높은 단계의 것으로서 일반적으로 교통의 중심지에 위치하며 도매업을 겸한다. 이들 지방중심시장은 지방의 집산물을 대도시에 공급하고 다른 지방의 물품을 소시장에 분배하는 역할을 담당한다. ‘중간시장’은 소시장과 지방중심시장의 중간에 해당한다. 상급 및 하급 시장과는 수직적 거래를 수행하며 인접한 동종시장과는 수평적 거래를 유지한다. 5일장은(1 · 6) · (2 · 7) · (3 · 8) · (4 · 9) · (5 · 10)의 다섯 가지 형태로 열린다. 가령 (1 · 6)장은 1일 · 6일 · 11일 · 16일 · 21일 · 26일 열리는 장을 말한다. 인접해 있는 다른 장터를 연이어 돌며 상품을 팔 수 있게 하기 위해서인데 어느 한 지역의 개시일은 불변이 아니라 위에 서술한 시장발달의 제반 요인이 변함에 따라 시대적으로 바뀌어왔음을 알 수 있다.

지금까지 논의한 바를 1830년경의 오늘날 충청북도 지방의 5일장을 예로 들어 나타내 보면 [그림 2]와 같이 된다. 벌집모양으로 서로 연결된 이 지역의 5일장들은 큰 두 개의 상권으로 나뉘어 있고, 각 상권의 중심지, 즉 지방중심시장은 청주와 충주이다. 두 개의 지방중심시장을 둘러싸고 여러 개의 중간시장들이 발달해 있는데, 예를 든다면 제천 · 단양 · 진천 · 음성 · 괴산 그리고 보은 등의 시장이다. 이들 지방중심시장과 중간시장의 주위에는 매포 · 연풍 · 부강 등과 같은 다수의 소시장이 연결되어 있음을 알 수 있다. 그러나 다수의 중간시장들이 청주와 충주의 장처럼 (2 · 7)형태로 열리고 있는 것을 볼 때 당시 지방중심시장의 역할은 그다지 크지 않았을 것으로 추측된다. 이 예는 1830년경의 시장을 가장 상세히 기록하고 있는 『임원경제지(林園經濟志)』의 예규지(倪圭志)에 따른 것이다. 예규지의 팔역장시조(八域場市條)에는 모두 1,052개의 정기시장의 개시횟수, 개시일 그리고 중간시장까지의 거리가 함께 기록되어 있는데 그것을 정리하면 〈표 1〉과 같다.

| 개시횟수\지역 | 경기도 | 충청도 | 전라도 | 경상도 | 강원도 | 황해도 | 평안도 | 함경도 | 계 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3일장 | ― | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 |

| 5일장 | 93 | 146 | 159 | 243 | 51 | 79 | 92 | 42 | 905 |

| 10일장 | ― | 6 | 28 | 25 | ― | 24 | 42 | ― | 125 |

| 15일장 | ― | 3 | ― | ― | ― | 6 | 9 | ― | 18 |

| 계 | 93 | 158 | 188 | 268 | 51 | 109 | 143 | 42 | 1,052 |

| 〈표 1〉 1830년경의 지역별 정기시장 | |||||||||

5일장이 전체 지방시장의 86%를 차지하고, 경상도와 전라도에 가장 많은 수의 장이 열리고 있음을 알 수 있다. 〈표 1〉에는 나타나 있지 않지만 충청북도 지방에서와 같이 읍 이상의 행정구역에서 열리는 중간시장들의 32% 정도가 (2 · 7)형태를 취한다는 점이 눈에 뜨이는데 그 이유는 분명하지 않다.

『임원경제지』보다 20여 년 앞서 편찬된 『만기요람』에도 8도에 걸쳐 모두 1,061개의 장이 서고 있다고 간단히 부록되어 있다. 여기에는 각 지역의 가장 큰 장들이 기록되어 있는데 그 내용은 다음과 같다. 경기도에서는 광주의 사평장(沙坪場)과 송파장(松坡場), 안성읍내장(安城邑內場), 교하공릉장(交河恭陵場), 충청도의 은진강경장(恩津江景場)과 직산덕평장(稷山德坪場), 전라도의 전주읍내장과 남원읍내장, 강원도의 평창대화장(平昌大化場), 황해도의 토산비천장(兎山飛川場)과 황주읍내장, 봉산은파장(鳳山銀波場), 경상도의 창원마산포장, 평안도의 박천진두장(博川津頭場), 함경도의 덕원원산장(德源元山場) 등이 가장 큰 장들이었다고 한다. 19세기 초의 위와 같은 상황은 큰 변함없이 조선시대 끝까지 지속되었으리라고 짐작된다. 왜냐하면 19세기 말엽, 즉 고종시대에 작성된 『증보문헌비고(增補文獻備考)』의 시적고(市糴考)에도 수와 분포에 있어서 유의한 변화를 느낄 수 없는 장시상태가 나타나 있기 때문이다.

조선시대를 통하여 향시를 무대로 크게 활약한 상인들은 행상(行商)인 부상(負商:등짐장수)과 보상(褓商:봇짐장수) 그리고 좌상(坐商)으로서 객주(客主)와 거간(居間) 등이었다. 보부상의 기원은 확실하지 않다. 보상과 부상은 원래 서로 다른 단체를 형성하고 있던 행상조합으로 1883년(고종 20) 정부에서 혜상공국(惠商公局)을 설치하고 두 상단을 합쳐서 군국아문에 부속시킨 다음부터 보부상이라 통칭되었다. 그들은 삼국시대 이전부터 존재해 왔을 것으로 추측되나 그 전성을 이룬 것은 조선시대였다. 전성기에는 단원 수가 100만을 넘었고 1,000을 헤아리는 지부가 있었다고 한다. 보부상의 중심세력은 개성상인이었다. 고려가 망한 뒤에 개성의 양반후예들은 당시의 말업인 상업에 투신하여 강한 단결력과 뛰어난 경영능력으로 이름난 개성상인이 되었고 조선의 상권을 장악하였다. 사개송도치부법(四介松都治簿法) 또는 사개부기(四介簿記)는 서양보다 앞선 주24로서 일찍부터 합리적 경영방식을 추구한 개성상인들의 노력의 한 결과라고 할 수 있다. 그러나 경영수완뿐만 아니라 자유시민적 기질까지 지녔던 보부상들이었지만 새시대의 주인이 되지 못하고 외래상인의 등장과 함께 역사의 무대에서 떠나야만 하였다.

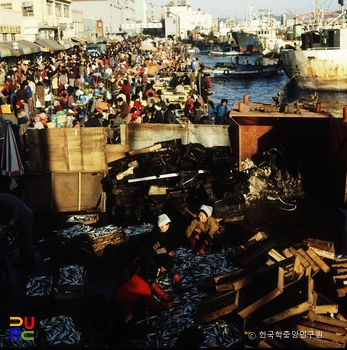

보부상들이 각 장시와 소비자들을 직접 연결시키는 유통과정의 최종단계에서 활약하였다면 객주는 생산자 또는 다른 상인과 장시를 연결시키는 유통과정의 중추적 기능을 담당하였다. 객주는 객상(客商)의 주인이기 때문에 장터를 중심으로 좌정하고 위탁매매, 금융, 보관, 운송 및 여숙(旅宿) 등의 업무를 수행하였다. 객주의 업무가 이렇게 다양하기 때문에 객주의 유형도 또한 여러 가지였다. 물상객주(物商客主) · 보행객주(步行客主) · 환전객주(換錢客主) · 만상객주(彎商客主) 외에도 넓은 창고와 풍부한 자금을 가지고 주로 한강 연안의 각 포구에서 곡물 · 소금 · 어물 등을 취급하던 여각(旅閣)이라는 큰 객주도 있었다. 객주는 통일신라시대부터 발달해 왔을 것으로 추측되고 있으며 오늘날에도 경향의 각 시장에서 그 기능을 계속하고 있다.

보부상과 객주 외에도 거간들의 활약이 볼 만하였다. 거간은 상인들 상호간은 물론 생산자에서 소비자에 이르는 온갖 유통과정의 중간에 개재하여 거래를 매개하는 임무를 담당하였다. 영세한 거래를 제외한 거의 모든 거래에 거간이 개입하는 것이 당시의 상관습이었기 때문에 객주는 거간의 도움 없이는 존재할 수 없을 정도였다. 따라서, 거간의 종류도 다양하였다. 내거간 · 외거간 · 동사거간(同事居間) · 노력거간, 감고(監考)와 같은 미곡거간, 주25뿐만 아니라 육의전 등에서 손님을 끌던 여리꾼[列立軍] 같은 거간도 있었다. 『각전기사(各廛記事)』에 시전상인을 괴롭히는 난매(亂賣)의 주역으로 수없이 등장하는 주26도 거간의 일종이었다. 그리고 오늘날도 번성하고 있는 복덕방에서 거간의 끈질긴 생명력을 엿볼 수 있다.

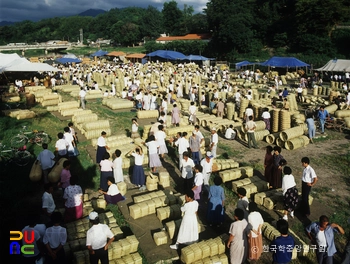

약령시는 조선시대의 특수시장을 대표한다. 약령시 이외에도 소, 땔감, 김장감, 생선, 곡물 등을 전문적으로 거래하거나, 효종 연간에 궁궐 주변에서 왕실의 특정 용품을 구입하기 위하여 설치한 궁시(宮市) 또는 조기나 고등어 그리고 멸치 등의 어획기에 서남해역의 섬에서 열렸던 파시(波市) 등과 같은 특수시장들이 있었다. 그러나 대부분의 경우 특수시장은 보통시장에 부설된 것이었거나 짧은 기간만 존재하였기 때문에 그 의미나 연륜에서 약령시와 견줄 만한 것은 없었다고 볼 수 있다. 약령시가 언제부터 왜 서기 시작하였는지는 분명하지 않다. 일반적으로 약령시 중의 으뜸인 대구약령시는 1658년(효종 9) 경상감영 안의 객사(客舍) 주변에서 처음 열리기 시작하였다고 알려져 왔다. 옛날부터 우리 나라는 약재의 생산이 풍부하였고 또한 한의학의 발달이 뛰어났던 관계로 약재의 거래가 산지 근처의 집산지를 중심으로 형성되어 왔을 것은 쉽게 짐작할 수 있다. 이러한 거래가 오랜 세월 지속되어 오다가 효종 연간에 들어오면서 대동법의 부분적 실시와 함께 국내외의 약재에 대한 수요가 크게 일어나 그 체계적 공급을 위하여 약령시가 개설되었을 것으로 짐작된다. 그리고 1613년(광해군 5)에 간행된 허준(許浚)의 『동의보감( 東醫寶鑑)』이 1659년(효종 10) 경상감영에서 영영본(嶺營本)으로 재간된 사실도 약령시의 출발과 무관하지 않다고 생각된다.

약령시는 대구 외에도 원주 · 전주 · 공주 · 진주 · 청주 · 충주 등지에서 한동안 열린 적이 있다. 그러나 큰 약령시로는 대구와 원주 그리고 전주의 것을 쳤고 그 중에서도 대구약령시가 가장 컸다. 모두 봄과 가을 두 번 열리는 정기시로 개시는 먼저 원주에서 시작하여 다음에 대구에서 열리고 전주에서 끝나는 것이 순서였다. 대구약령시는 갑오경장 때까지는 춘시가 음력 2월 3일 개시하여 18일에 철시하고 추시는 10월 3일부터 18일까지 보름간씩 열리던 것이 그 이후로는 봄 · 가을의 적당한 때에 약 30일간 열리는 습관으로 바뀌었다고 한다. 효종 연간에 창시된 이래 대구약령시는 발전을 거듭하였다. 경상감영이 대구에 정착하고 1679년(숙종 5) 경상도에도 드디어 대동법이 시행되기 시작하자 더욱 번창하였다. 격동의 조선 말기에도 번영을 계속했던 대구약령시는 일제에 의하여 국권이 상실된 이후에도 기복은 없지 않았지만 한동안 존속하였다. 서양의술이 전래되고 일제의 탄압이 가중되는 등 불리한 여건 속에서도 애국지사의 자금조달과 은신처로서 민족혼의 상징이 되기도 하였으나 1940년의 추시를 끝으로 문을 닫았다. 민족시장으로서의 약령시가 전시하에서도 성시를 이루자 두려움을 느낀 일제가 1941년 이른바 「국가총동원법」을 발동하여 약령시를 폐쇄하였기 때문이다. 광복 후 다각적인 재건의 노력에도 불구하고 1949년 1월에 개시된 1948년도의 추시가 대구약령시의 역사적 대미(大尾)가 되었다.

국제시장

조선 초에는 관무역만이 한정된 범위 내에서 행하여지고 민간상인의 외국무역은 일체 금지되었다. 이런 원칙은 중기 이후에도 형식상 크게 변하지 않았기 때문에 공무역보다는 사무역이 많고 사무역보다는 밀무역이 많은 조선시대 특유의 무역양식을 싹트게 하였다. 따라서, 민간상인들에 의한 자유로운 국제시장의 합법적 육성은 기대하기 어려웠다. 어려운 가운데에서도 개성상인을 주축으로 한 동래상인과 의주상인은 우리 나라와 일본 및 중국을 잇는 국제시장의 주역을 담당하였다. 이들은 팔포삼권(八包蔘權)과 무판별장권(貿販別將權) 등을 장악하여 인삼과 은을 매개로 일본시장과 중국시장을 연결하였다.

임진왜란과 흉작으로 인한 기황(飢荒)을 중국과의 교역을 통하여 해결하자는 유성룡(柳成龍)의 건의가 받아들여져 1593년(선조 26) 압록의 중강에 시가 열리고 중국과의 통상이 허락되었다. 이것이 중강개시(中江開市)의 시초였다. 중강개시는 그 이후 양국의 이해에 얽혀 개폐가 무상하였다. 봄 · 가을로 이루어진 중강에서의 교역에는 처음에 사상(私商)들의 참여가 일체 금지되었으나 점차 풀려 나중에는 그들의 자유스러운 교역을 막을 수 없게 되었고, 이것을 중강후시(中江後市)라 불렀다. 처음 개시할 때와는 달리 우리측에게 불리한 교역이 계속되자 100여 년 계속된 뒤인 1700년 중강에서의 교역은 후시까지 모두 폐쇄되었다. 중강후시가 폐쇄된 뒤에도 의주와 송도의 상인 등은 은과 인삼을 몰래 가지고 사행(使行)의 무리에 끼어들어 의주 부근 국경의 책문에서 주27를 일삼아 이득을 취하였는데 이것을 책문후시(柵門後市)라 하였다. 상인들의 후시를 단속하려고 내보낸 단련사(團練使)까지도 도리어 상인의 우두머리가 되어 밀무역을 일삼을 정도로 후시는 번창하였다. 한때 후시를 허용하고 대신 세금을 징수하기도 하였으나 그 폐단이 커서 1787년(정조 11)에 책문후시는 금지되었다. 그러나 국고수입의 감소 때문에 금지는 8년 뒤에 해제되었고 조선 말까지 지속되었다.

중강개시와 책문후시가 압록강 쪽 국제시장이었다면 두만강 쪽의 그것은 북관개시(北關開市)라 하여 회령개시(會寧開市)와 경원개시(慶源開市)의 두 시장이 있었다. 소와 농기구 및 소금 등을 구하러 오는 만주의 야인(野人) 마을사람들과 17세기 초엽부터 회령과 경원에서 열렸던 두 개시는 회령 쪽이 커서 매년 한두 차례의 장이 섰고, 경원에서는 2년마다 한 번씩 섰다. 처음에는 조촐하게 시작되었던 단순한 교역이 점차 확대되어 큰 시장을 이루게 되었고 더불어 민폐도 커져 조정에서는 1768년(영조 44)부터 개시정례(開市定例)를 간행, 배포하고 단속을 엄히 하였다고 한다.

일본과의 무역은 북쪽 변경에서의 개시보다 빨리 시작되었다. 왜구의 소굴이었던 대마도를 정벌한 세종은 대마도주의 간청에 따라 그들에 대한 유화정책의 하나로 1426년 웅천의 제포(薺浦), 동래의 부산포, 울산의 염포(鹽浦) 등 이른바 삼포를 개항하고 왜관을 설치하여 왜인들의 거류와 교역을 허가하였다. 이것이 왜관무역의 시초였다. 1510년(중종 5)의 삼포왜란 때문에 일시 폐쇄되었던 3포는 그 뒤 부분적으로 다시 열리기도 하였으나 임진왜란과 함께 완전히 폐지되었다. 왜란 후 다시 화친하고 사신의 왕래가 시작되면서 왜사(倭使)들이 사사로이 가지고 오는 물품이 많아지자 조정은 다시 부산포 왜관에서의 개시를 통하여 이른바 공무(公貿)를 허락하였다. 모든 무역은 국법상 공무에 국한되었으나 사역(私易)도 성행하였다. 공무에서 일인들은 동(銅)과 납(鑞), 초각(椒角) 등을 주로 가져온 반면 이쪽에서는 공목(公木), 공작미(公作米)라 하여 무명과 쌀로 값을 쳐서 지불하였다. 본래 개성상인이었거나 또는 그들의 차인(差人)이었던 동래상인들이 주축이 된 사역에서는 저쪽의 은과 이쪽의 인삼이 주로 거래되었다.

한때 번성하던 왜관개시도 조선 말기와 에도시대(江戶時代)의 양국의 쇄국정책 때문에 세견선(歲遣船)의 왕래가 줄어들어 점차 부진을 면치 못하게 되었다. 그러나 메이지유신(明治維新)을 통하여 시장의 의미를 먼저 깨달은 일본은 세종 때와는 반대의 입장이 되어 1876년 강화도조약을 강제로 체결하고 부산과 원산 그리고 인천항을 차례로 열게 하였다. 뿐만 아니라 연안의 측량권과 조선내에서의 일본화폐의 사용권 등을 획득하여 잠에서 덜 깬 조선을 일본시장의 상권내에 포함시키려는 구상을 구체화시켜 나갔다. 중국도 1882년 조선과 통상조약을 체결하여 개항장에서의 자유로운 무역활동을 보장받고 의주 · 회령 · 경원 등지에서 지속되어 오던 합법적 개시무역을 더욱 자유스럽게 영위할 수 있도록 조처하였다. 이어서 미국 · 영국 · 러시아 등의 여러 나라와도 조약이 체결되어 문호의 개방이 확대되었다. 그러나 “자주독립국으로서의 조선은 일본과 동등한 최고권리를 보유한다.”라는 강화도조약 제1조의 선언은 얼마 뒤 전혀 무의미한 것이 되었다. 왜냐하면 우리 나라 시장의 일본시장권 내로의 편입이 1910년을 기하여 일단락되었기 때문이다.

일제강점기의 시장

사민적(四民的) 신분사회의 틀을 끝내 깨지 못하고 근대화된 상업자본을 앞세운 열강의 시장확장 싸움에 희생된 조선은 승자인 일본의 시장 논리에 따라 재편되기 시작하였다. 강점 직후인 1910년 12월 일제는 고전적 식민지개발이론에 따라 「회사령(會社令)」을 발포하고 우리 나라를 그들의 원료생산지 및 공업제품의 판매시장으로 육성하기 위한 제도적 장치를 마련하기 시작하였다. 곧 이어서 1914년 9월에는 「시장규칙(市場規則)」을 제정하여 시장의 정비에 착수하였다. 이 때에 제정된 「시장규칙」은 몇 차례 개정되기는 하였으나 8 · 15광복으로 일본인들이 모두 떠난 뒤에도 15년이나 계속해서 우리 나라의 시장을 규제하다가 1961년 5 · 16군사정변 직후 공포된 우리의 「시장법」에 의하여 비로소 폐지되었다.

「시장규칙」은 제1조의 규정에 따라 시장을 크게 세 가지로 분류한다. 상설 또는 정기의 재래시장을 ‘제1호시장’이라 하고, 20인 이상의 영업자가 건물 내에서 주로 곡물이나 식료품의 판매업을 행하는 이른바 공설시장은 ‘제2호시장’이며, 위탁 또는 경매의 방법으로 어물이나 채소 등을 거래하는 시장은 ‘제3호시장’이라 한다. 제2호와 제3호시장을 합쳐 ‘신식시장’이라고도 한다. 세 종류의 시장 이외에도 이른바 「조선취인소령(朝鮮取引所令)」에 따라 주식을 거래하는 주28이 1920년 1월 서울에 개설되기도 하였다. 그리고 일본으로의 원활한 쌀 반출을 위하여 인천 · 부산 · 대구 · 군산 · 목포 · 진남포 등의 쌀 집산지에 선물거래를 위한 미곡시장이 번창하기도 하였다. 「시장규칙」이 실시된 이후 현대적 감각의 다양한 시장들이 개설, 운영되기 시작하였으나 이것은 일반 수요자의 편의를 위한 것이라기보다는 일제의 한국시장 지배를 관철시키기 위한 방편이었다. 예컨대, 생선과 청과물 도매시장에 적용된 이른바 ‘1도시 1시장주의’는 신선한 상품의 원활한 공급과 공정한 거래질서의 확립, 그리고 시민의 보건위생의 증진 등을 그 존립이유로 삼고 있다. 그러나 이렇게 그럴듯한 명분도 그 실상은 일본상인들에게 독점적 판매권을 주기 위한 핑계에 불과하였다.

1910년 부산의 부평동에 세워진 부평정시장(富平町市場)이 공설시장의 효시라고 한다. 그 뒤 공설시장은 일상 생활용품의 수급 및 가격의 조절과 보건위생 등의 이유를 앞세워 전국의 큰 도시에 하나둘씩 개설되어 1938년에는 모두 29개 소에 이르렀고, 계속 큰 폭으로 늘어나 1941년에는 53개 소에 달하였다. 도시의 발달과 주민생활의 향상이 증가의 원인으로 꼽히고 있으나 이때의 주민은 일본인들을 지칭한다. 왜냐하면 공설시장의 이용자는 9할 정도가 그들이었기 때문이다. 생선과 청과물을 주로 거래하는 제3호시장의 효시는 한일합방 전인 1904년 어획물의 처리를 위하여 부산에 설치된 주29의 어시장이라고 한다. 「시장규칙」이 발효된 이후에 사설시장이 공영시장으로 바뀌기는 하였으나 제3호시장은 일제시대를 통하여 큰 증감없이 대체로 34∼38개 소가 운영되어 왔는데, 이것은 위에서 서술한 바 있는 ‘1도시 1시장주의’가 적용되었기 때문이다.

| 시장종류\지역 | 경기도 | 충청도 | 전라도 | 경상도 | 강원도 | 황해도 | 평안도 | 함경도 | 계 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 재래시장 | 상설시장 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 39 | 74 |

| 5일장 | 88 | 149 | 177 | 305 | 147 | 112 | 239 | 167 | 1,384 | |

| 신식시장 | 제2호 공설시장 | 7 | ― | 4 | 8 | ― | 2 | 7 | ― | 29 |

| 제3호 어채시장 | 4 | 5 | 7 | 12 | ― | ― | 2 | 5 | 35 | |

| 계 | 113 | 155 | 192 | 335 | 148 | 117 | 252 | 211 | 1,522 | |

| 〈표 2〉 1938년도의 지역별 · 종류별 시장 현황 | ||||||||||

| *자료 : 朝鮮の市場(文定昌, 日本評論社, 1941). | ||||||||||

〈표 2〉는 1938년 당시의 시장현황을 보여주고 있다. 모두 1,522개 소의 시장이 운영되고 있는데 그 중 신식시장은 모두 64개 소에 불과하다. 그러나 시장수는 4%에 지나지 않지만 거래액은 총독부 자료에 따르면 대략 9%를 점하고 있기 때문에 신식시장의 규모가 상대적으로 크다는 것을 알 수 있다. 신식시장이 주로 일본인들에 의하여 이용되고 있는 반면, 우리 나라 사람들은 여전히 재래시장을 통하여 필요한 물품을 구입하고 있음도 알 수 있다. 〈표 1〉과 비교해 볼 때 5일장은 그 수가 100여 년 사이에 53%나 증가하였다. 신식시장의 등장에도 불구하고 전국을 덮는 벌집형태의 5일장 체계는 오히려 조밀하게 정비되어 왔다고 할 수 있다. 이것은 인구의 자연적 증가와 함께 구매력은 어느 정도 증가한 반면 교통수단의 발달이 부진하여 여전히 보부상과 같은 행상에 의한 상품유통이 유지될 수밖에 없었기 때문이라고 볼 수 있다. 그러나 재래시장이 우리의 필요에 의해서만 증가되어 온 것은 아니다. 〈표 3〉에는 재래시장의 지역별 증감추이가 나타나 있다.

| 연도\지역 | 경기도 | 충청도 | 전라도 | 경상도 | 강원도 | 황해도 | 평안도 | 함경도 | 계 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1911 | 110 | 138 | 208 | 246 | 73 | 97 | 125 | 87 | 1,084 |

| 1916 | 115 | 141 | 190 | 299 | 93 | 104 | 166 | 102 | 1,210 |

| 1921 | 101 | 142 | 183 | 297 | 97 | 112 | 174 | 133 | 1,239 |

| 1926 | 101 | 140 | 181 | 299 | 103 | 120 | 217 | 140 | 1,301 |

| 1930 | 114 | 144 | 180 | 303 | 132 | 125 | 232 | 161 | 1,391 |

| 1935 | 103 | 147 | 182 | 306 | 141 | 124 | 240 | 197 | 1,440 |

| 1938 | 102 | 150 | 181 | 313 | 148 | 115 | 243 | 206 | 1,458 |

| 1941 | 112 | 156 | 195 | 337 | 156 | 114 | 271 | 252 | 1,593 |

| 〈표 3〉 재래시장의 지역별 증감 추이 | |||||||||

| *자료: 朝鮮の市場(文定昌, 日本評論社, 1941), 朝鮮總督府統計年報. | |||||||||

1911년과 1941년의 지역별 시장수를 비교해 보면 다음과 같은 현상이 눈에 뜨인다. 각 도의 시장수는, 첫째 전라도에서는 줄고 있고, 둘째 경기도에서는 변함이 없으며, 셋째 경상도와 황해도에서는 약간 늘었고, 넷째 강원도와 평안도 및 함경도에서는 모두 두 배 이상 증가하였으며 특히 함경도의 증가폭은 놀랄 만하다. 이러한 사실로부터 재래시장도 일제의 식민지 개발계획에 따라 함께 변화해 왔음을 한눈에 알 수 있다. 내국인들의 소비가 증가할 수 있는 곳에서는 오히려 시장수가 줄거나 같고 그들의 필요에 따라 새롭게 개발되는 지역에서는 그 수가 늘고 있기 때문이다. 부산 · 군산 · 인천 · 청진항 등을 통한 무역량도 같은 기간 동안 수십 배나 신장하였지만 이것을 국제시장의 발달이라고 볼 수는 없고 단지 일제의 시장망 구축계획에 따라 그들이 말하는 내지(內地)와 만주 등지로 물화를 이동시키는 데 필요한 중개항의 역할이 증대된 정도라고 할 수 있다.

1920년대 말부터 미국시장을 강타한 세계공황은 1930년대에 들어오면서 일본경제에도 심각한 영향을 끼치기 시작하였다. 기존의 시장망만을 통해서는 대규모 공장제품에 대한 유효수요를 찾을 수 없게 된 일제는, 시장 확대를 통한 문제해결을 노려 1931년에는 고의로 만주사변을 일으켜 만주 일대를 점령하였다. 이어 1937년에는 중일전쟁을 도발, 중국 전역을 일거에 소비시장화하려고 하였으나 중국의 완강한 저항에 부딪쳐 큰 타격을 받고 장기전으로 돌입하여 급기야 1941년에는 태평양전쟁으로 발전하였다. 그러나 1945년 8월 무리한 시장확대전쟁은 수포로 돌아갔고, 우리 나라 시장에서도 어둠이 걷히며 자유의 분위기가 감돌기 시작하였다.

오늘날의 시장

일제의 패망과 더불어 시장은 일반인들이 의식하지 못하는 사이에 우리 나라에서의 가장 큰 쟁점으로 떠올랐다. 저녁거리를 장만할 동네 어귀의 시장이 문제가 된 것이 아니라 경제적 갈등관계를 조정해 줄 사회적 제도로서의 시장이 문제가 된 것이다. 제2차세계대전이 끝나면서 남한에 주둔한 미군은 군정을 실시하면서 제일 먼저 ‘자유시장’에 대한 신경(信經)을 공포하고 생활의 지침이 되도록 하였다. 즉, 미군정 당국은 1945년 10월 5일 일반고시 제1호로서 「미곡의 자유시장」을, 그리고 곧이어 10월 20일에는 제2호로서 「자유시장 설치에 관한 건」을 발포하였다. 미곡시장의 자유화는 당시의 어려운 수급상황 때문에 곧 배급제로 환원되었지만 우리 나라에 자유시장 경제체제를 도입하려는 미국의 의지가 상징적으로 표현된 조처였음에는 틀림없다. 한편 북한에서는 1947년 2월 북조선인민위원회 결정 제112호로 「북조선 산업 및 상업활동에 관한 법령」을 발포하고 개인상점의 허가제를 실시하기 시작하였으며, 동시에 「인민시장규정」을 공포하여 자유로운 상행위를 금지시키고 모든 상거래를 시장 내로만 국한시켜 국가의 통제하에 들게 하였다. 이것은 국가통제 경제체제의 출범준비였다. 수백 년 동안 이어져 오던 남북한 단일시장체계는 이렇게 해서 단절되었고, 두 지역은 서로 다른 체제 속에서 상이한 발전을 하게 되었다.

건전한 상인문화와 상업자본이 형성될 수 있는 역사적 과정을 거칠 겨를도 없이 맞이한 광복은 결국 한국시장, 좀더 정확히 표현하면 남한시장이 자본주의적 국제시장체계에 편입되는 것을 의미하였다. 그 뒤 40여 년간 수많은 시행착오를 거치며 서구의 200년간에 비견할 경험을 축적하며 성장해 온 한국경제는 오늘날에는 명실공히 세계시장의 주목받는 일원이 되기에 이르렀다. 그러나 한국경제의 눈부신 성장과는 달리 시장을 포함한 국내의 유통산업은 아직 여러 가지 많은 문제점을 안고 있다. 1960년대 초까지의 우리 나라는 국내외시장을 막론하고 시장정책에 관한 한 불모지였다. 『조선총독부통계연감』에는 빠짐없이 수록되었던 시장에 관한 자료는 광복 후 정부의 어떠한 공식통계에서도 찾아볼 수 없게 되었다. 더구나 수출주도형 공업화를 주전략으로 수립된 경제개발계획이 본격적으로 추진되기 시작하자 국제시장에 모든 관심이 집중되어 내국시장의 근대화는 더욱 관심 밖에 놓이게 되었다.

1962년 군사혁명 정부가 들어서서 주30을 쇄신한다는 명목하에 지방의 5일장을 폐지하려고 노력한 것이 광복 후 주체적 시장정책의 효시라고 할 수 있다. 광복 당시 남한에는 상설시장 34개와 정기시장 407개 도합 441개의 재래시장이 있었을 뿐이었다. 국민소득의 증가와 함께 재래시장도 번창하여 1977년 말경에는 상설시장 724개, 정기시장 961개에 이르렀다. 그러나 교통수단의 발달과 계속된 소득증대에 따른 소비자의 기호 변화 때문에 재래의 상설시장은 계속 증가한 반면 정기시장은 점점 감소하기 시작하였다. 재래시장이 전체 유통면에서 차지하는 비중은 오늘날에도 압도적이다. 그러나 재래시장은 자본의 영세성과 저생산성, 운영의 전근대성 그리고 도매와 소매가 혼재하는 등의 비효율성 때문에 근대화작업의 표적이 되어왔다.

1960년대 말부터 추진되기 시작한 유통근대화작업의 결과 슈퍼마켓과 연쇄점 등이 새롭게 등장하여 백화점과 함께 괄목할 만한 발전을 거듭하고 있다. 오늘날 슈퍼마켓은 ‘미니슈퍼’로 세분화되기도 하였고 ‘하이퍼마켓’으로 대형화되기도 하였다. 우리 나라 백화점의 시초는 1930년 10월 지금의 신세계백화점자리에 일본의 미쓰코시백화점(三越百貨店)이 경성지점을 개설한 데서 비롯된다고 한다. 이어서 화신백화점이 한국계로는 처음으로 등장하였고 광복 후에도 백화점의 대명사처럼 불려 왔다. 광복 이후 경제개발기를 거치며 급격한 소득수준의 향상에 따른 소비양태의 변화를 배경으로 급성장하여, 현재에는 전국에 걸쳐 수많은 백화점이 영업중에 있다. 슈퍼마켓과 연쇄점은 정부가 유통근대화시책의 일환으로 강력히 추진해 온 근대적 대형소매기구의 가장 대표적인 형태이다. 슈퍼마켓은 1960년대 말에 처음 등장하기 시작하여 1970년대 초 회사형태로 전환되면서 증가하다가 1970년대 말부터는 급속한 신장세를 보이고 있다. 그 밖에도 대형업체가 아닌 중소상인들이 모여 조직적인 구매와 수송, 판매 등을 통하여 규모의 경제를 달성하려고 만든 것이 중소상인연쇄점이며, 1970년 10월 조직된 ‘근대화연쇄점’이 그 효시이다. 이것과 유사한 것으로는 생산업체와 농민을 직결시켜 농민들의 소득증대 및 소비생활의 합리화를 도모하기 위하여 설립된 농협연쇄점이 있다. 오늘날 도시와 농촌에서 가장 많이 눈에 뜨이는 근대적 소매점은 바로 이러한 연쇄점들이라고 볼 수 있다.

1914년 공포된 일제의 「시장규칙」은 위에서 의미 지적한 바와 같이 1961년에 들어와서야 우리의 「시장법」에 의하여 대체되었다. <시장법>은 다시 1987년 7월 1일부터 <도소매업진흥법>이 시행되면서 그 기능을 다하였다. 그런데 각 시장관계 규정은 시장을 서로 다른 관점에서 정의하고 있다. 「시장규칙」이 시장을 기능에 따라 분류한 반면, 「시장법」은 시설을 기준으로 구분하고 있고, 「도소매업진흥법」은 ‘시장’을 다양한 유통기관 중의 한 특정한 영업장으로 정의하고 있다. 여기에는 이른바 ‘시장’ 외에 정기시장 · 대규모소매점 · 도매센터 · 연쇄화사업 · 상점가 · 할부판매 · 방문판매 · 통신판매 등이 시장과 동격으로 나열되어 있다. 결론적으로 말하여 시장의 정의에 관한 한 계속 퇴보를 면치 못하였음을 알 수 있다. 자본주의 진영만이 아닌 공산권을 포함한 전세계가 우리의 시장이 되어 가고 있고 우리의 시장도 전세계에 개방되어 가고 있는 때에 시장을, 그것도 10평 미만의 소규모점포가 다수를 차지하는, 일정 구역 안의 건물 또는 지하도에 설치된 점포시설에서 상품을 매매하거나 용역을 제공하는 영업장이라고 정의한다는 것은 대단한 풍자가 아닐 수 없다.

청계천 평화시장과 동화시장 뒷골목에는 1960년대 초부터 봉제공의 수급을 위하여 오후 1시에서 2시반 사이에 ‘인간시장’이 열려 오고 있다. 1970년대 초부터는 성남의 수진교에서 대원천에 이르는 길가에 모란장이라 불리는 (4 · 9)형태의 5일장이 옛 정취를 물씬 풍기며 번성하고 있다. 중요한 것은 시장 주변의 허름한 시설과 점포가 아니라 이러한 시장이 간직하고 있는 사회적 · 경제적 의미와 기능이라고 할 수 있다.

식산흥업주31과 시장 육성을 바탕으로 한 부국강병에 소홀하였던 조선은 결국 우리보다 먼저 눈을 뜬 일본의 시장으로 전락하고 말았다. 하지만 수단과 방법을 가리지 않고 시장확대에 혈안이 되었던 일제도 결국 자국을 포함한 모든 시장을 잃고 말았다. 이러한 사실로부터 시장은 생산력과 평화를 전제로 성립함을 알 수 있다. 시장에서의 자유가 오래 전부터 운위되어 온 것도 같은 맥락에서이다. 결국, 시장은 인간을 위하여 존재할 때에만 번성한다는 결론에 도달한다.

시장의 근대화는 많은 경우 유통능률의 제고를 뜻한다. 그러나 능률을 극대화시키면 사회적 유통비용은 절감할 수 있지만 시장은 소비자와 공급자를 떠나 점차 시장을 위하여 존재하기 시작한다. 시장이 시장을 위하여 존재할 때 인간은 그 앞에 무력할 수밖에 없다. 근대화과정에서 나타나는 ‘시장으로부터의 인간소외’를 극복하거나 예방하기 위해서는 재래시장, 특히 5일장이 가지는 의미를 되새겨 볼 필요가 있다. 세계시장과 5일장의 접목이 앞으로의 시장이 해결해야 할 과제로 남는다.