과학사상 ()

과학사상은 자연현상을 체계적으로 이해하고 설명하려는 태도와 방법이다. 원시사회부터 현재에 이르기까지 자연현상을 체계적으로 이해하려는 태도와 방법은 항상 존재해 왔다. 전통적인 자연관 내지 과학사상이 송두리째 흔들리고 있었던 것이 18세기 전후였다. 과학사상의 역사적 추이의 가장 큰 특징은 전통과 현대의 단절이다. 새로운 과학사상은 결국 전통사상이 물러간 자리에 서양과학이 들어와서 자리잡게 되었다. 과학사상사의 단절은 오늘날의 우리에게 과학에 대해 과학지상주의나 과학배격주의 같은 서로 모순되는 태도를 가지게 하고 있다.

현대과학을 기준으로 ‘과학적’이었던 생각만을 과학사상이라 정의한다면, 우리 전통사상 속에는 과학사상이라고 할 부분이 많지 않을 것이다. 그러나 과학사상을 광의의 뜻으로 해석한다면 멀리 역사 이전의 전설적인 시대까지 거슬러 올라갈 수 있다.

신화와 전설을 통하여 전해 내려오는 수많은 이야기들은 우리의 원시신앙이 하늘 · 태양 · 밝음을 숭상하였으며 알[卵]을 신성시하였고, 또 곰과 호랑이 등 각종 동물을 주1으로 여겨왔음을 알려준다.

그러나 원시신앙은 아직 체계화되지 못하였거나 또는 너무 원시사회에 널리 퍼진 공통적인 구조를 보여주고 있어서 ‘한국’사상으로 부르기에 알맞지 않은 면이 있다. 이들에 관한 연구와 해석은 민속학이나 신화학으로 별도의 학문영역을 형성하고 있다.

우리나라에서의 과학사상은 보다 체계적인 자연관이 나타나는 삼국시대부터 살펴보는 것이 편리하다. 『삼국사기』에는 수많은 자연현상에 대한 기록이 약 1,000개나 된다.

이 자연현상 기록은 특히 초기로 거슬러 올라갈수록 더욱 돋보이는데, 그 까닭은 삼국시대 초기 이러한 기록 이외에 다른 역사사건이 너무 적기 때문이다.

예를 들면, 신라의 시조인 혁거세(赫居世)의 재위 61년 동안에는 모두 23건의 사건이 있었다고 기록되어 있다. 시조 혁거세의 탄생설화를 비롯하여, 기록된 23건의 사건 가운데 12건은 자연현상에 대한 것이고, 나머지 11건만이 일반기사이다. 또, 이들 자연현상 12건 가운데 7건이 일식(日蝕)에 대한 기록이고, 혜성(彗星)에 관한 것이 3건, 나머지 2건은 용(龍)으로 되어 있다.

이러한 기록이 아직 설화단계를 벗어나지 못하고 있던 삼국시대 초기에 기록된 것은 의문의 여지가 있다. 특히, 일식의 경우, 이 시대의 기록은 신빙성이 없다는 연구가 나온 일도 있고, 사학계(史學界)에서는 이미 정설로 굳어진 경향을 보이기도 한다.

그러나 일식뿐만 아니라 모든 자연현상의 기록이 삼국 초기 신빙성이 적다고 인정하더라도 그것이 우리들의 자연관 또는 과학사상의 단면을 보여준다는 것만은 틀림이 없다.

이들 1,000개의 자연현상기록은 그것들이 하나하나 인간사회에 어떤 의미를 가지고 있다고 여겨졌기 때문에 역사 속에 남게 된 것이다. 대부분은 흉조(凶兆)로 기록된 것이지만, 또 상당 부분은 길조로 여겨진 것도 있었다.

예를 들면, 가화(嘉禾) · 서지(瑞芝) 같은 기록은 특히 신라에서 많이 보이는데, 백록(白鹿) · 백작(白鵲) 등 흰빛 동물은 고구려 기록에 많이 보인다. 말하자면, 지금으로서는 그저 기형(畸型)이라 할 수 있는 동식물 등이 당시에는 상서로운 것으로 여겨졌음을 보여준다.

조금 특이한 일이 있다면, 농업이 기본산업이었던 신라에서는 곡식에 얽힌 상서가 많은 반면, 사냥이 중요한 활동이던 고구려에서는 짐승이나 새에 관한 상서가 많다. 대개 흉조로 여겨진 그 밖의 기록들 가운데는 지진 · 홍수 · 바람 등은 물론, 일식과 혜성 · 주2의 이상한 움직임 등도 많다. 또, 다섯쌍둥이를 비롯한 사람에 관련된 이상현상도 적혀 있다.

이러한 현상의 기록이 천(天) · 지(地) · 인(人)의 삼재(三才)에 걸쳐 있음을 보면 얼핏 보아 이들 자연관은 중국사상의 영향을 받은 것으로도 보인다.

그러나 일체의 자연현상이 인간세상에서 일어나는 일과 무관하지 않을 뿐만 아니라, 오히려 인간세상의 일을 예시해 주거나 반영해 준다는 유기체론적 자연관은 원시시대부터 많은 지역의 인류가 공통으로 발전시켜 온 인간의 원초적 사고방식으로 여겨진다.

즉, 삼국시대의 자연관찰기록이 보여주는 우리의 자연관은 원시시대 이후 우리가 전해온 과학사상이 그 뒤 도교적 또는 유교적 관점에서 기록되기에 이른 것으로 해석된다. 특히, 4세기 이후 중국과의 문화적 교섭이 활발해지면서 고구려와 백제의 과학사상도 세련되어졌다.

또, 신라의 경우 이와 비슷한 과정으로 1세기 이상 뒤져서 나타났다. 예를 들면, 통일신라기에 이르러서야 세워진 것으로 알려진 첨성대는 당시 신라사람들의 과학사상을 단적으로 보여준 기념비로 해석할 수 있다.

그것이 얼마나 신라인들의 전통적 자연관 내지 천문사상(天文思想)을 반영하고 있는지, 또는 그것이 얼마나 당시 신라인들이 받아들이고 있던 중국의 새로운 천문학을 반영한 것인지는 아직도 단언할 수 없다. 첨성대가 세워진 7세기 중반을 전후하여 신라인들은 중국에서 높은 수준의 천문학을 적극적으로 배워오고 있었다.

약 1세기 동안 독자적인 연호(年號)를 써온 신라는 650년(진덕여왕 4) 당나라의 연호를 쓰기 시작하였다. 이는 중국의 천문학이 들어오기 시작하였음을 뜻한다. 또, 674년 대나마(大奈麻) 덕복(德福)이 당나라에서 천문학과 역학(曆學)을 공부하고 귀국하였으며, 695년 당나라에서 역법(曆法)을 고치자 신라도 이를 따랐다.

692년 승려 도증(道證)은 당나라에서 천문도를 가지고 돌아왔으며, 718년 물시계를 만들고 이를 관장하는 누각전(漏刻典)을 두었다.

이 기록들 가운데는 잘못도 있을 것으로 보이며, 누락된 내용도 많은 것 같다. 그러나 늦어도 8세기 이전 신라에서도 전문직의 천문학자 · 지리학자 등이 등장하였으리라는 것은 분명하다.

이미 삼국에는 각각 일관(日官) · 일자(日者) 등의 관리가 있었으며, 그들의 임무는 전문적 천문관측보다는 오히려 별점[星占]이 대부분이었다. 해와 달, 그리고 별들의 움직임을 보고 그것이 인간사회에 어떤 의미를 가지는가를 설명하는 별점은 동서양에서 모두 발달하였다.

우리나라에서도 이 분야의 전개는 삼국시대 중국의 영향을 받아 국가점성술(judicial astrology)로 발달하여 갔다. 별들의 움직임에서 국가의 안위를 점치려는 것이었다. 바로 이와 같은 태도가 자연현상 모두를 국가의 운명과 연관시켜 설명하려는 동양인의 사고방식을 낳게 하였다.

우리 역사에서도 이러한 자연해석은 이미 삼국시대부터 확립되어 왔다. 자연현상은 그저 자연현상이 아니라, 그것이 가진 정치적 의미 때문에 더욱 주목되었고, 따라서 관측하고 기록한 것이다.

전통사회의 자연관에 중요한 영향을 미친 외래사상으로는 불교의 경우를 빼놓을 수 없다. 특히, 삼국시대 우리나라에 들어온 불교는 고려시대에 거의 국교로 여겨지는 중요성을 가지고 사회 각층에 절대적인 영향을 주었다.

특히, 불교는 삼국시대에 이미 확립되어 있던 국가점성술적 경향과 결합하여 자연현상이 보여주는 의미를 불교적인 기도를 통하여 극복하겠다는 소재도량(消災道場)을 낳게 되었다. 고려시대에 끊임없이 되풀이된 각종 기도회의 상당수는 바로 이러한 자연관에서 온 것이었다.

불교와 더불어 크게 발달한 자연관의 다른 한 줄기에 풍수지리사상이 있다. 땅 위에 살고 있는 인간이 그 땅의 모양에 따라 자기의 운명이 달라질 수 있다고 생각하는 것은 어디서나 있을 수 있는 자연스러운 일일 것이다. 그러나 이처럼 자생적으로 시작된 풍수지리설은 신라 말 중국의 사상에 영향을 받으며 더욱 발달한 것으로 해석된다.

우리의 풍수지리설은 흔히 신라 말의 승려 도선(道詵)에 의하여 시작된 것처럼 보일 정도로 신라 말에 와서야 우리 역사에서 크게 중요성을 띠게 되었기 때문이다. 그 뒤 도선의 이름은 조선시대에 이르기까지 풍수지리의 절대적 권위자로 믿어졌고, 그의 글이 끊임없이 발견된 것으로 전해졌다.

특히, 고려왕조를 세운 왕건(王建)은 그의 훈요십조(訓要十條)에서 도선의 권위를 인정하고 그가 예언한 곳 이외에는 절을 짓지 못하도록까지 지시하였다. 이렇게 시작된 풍수지리사상은 그 뒤 거의 1,000년간 우리가 땅과 물을 보는 기본적 시각을 마련해 주었다.

인간의 운명은 그가 살고 있는 곳과 그의 조상이 묻혀 있는 곳의 지리적 조건에 크게 좌우된다는 생각은 전통사회 사람들의 중요한 생활신조가 되었다.

특히, 풍수지리사상은 흔히 도참사상(圖讖思想)과 연관된 가운데 고려는 물론, 조선시대에 이르기까지 우리의 역사에 절대적인 영향을 미쳤다. 1134년 평양에서 일어난 묘청(妙淸)의 반란사건은 여러 가지 갈등의 요소가 없지 않았겠지만, 그의 이론적 배경에 지리도참사상이 자리잡고 있었음은 분명한 일이다.

개국 후 200년이 가까워지자 고려사회에는 개경(開京)의 지덕(地德)이 200년 이상을 가지 못한다는 생각이 강력하게 작용하기 시작하였고, 그 대책으로 묘청의 서경천도설(西京遷都說)이 나온 것이었다. 비록, 그의 주장은 실패로 돌아갔으나 그 뒤에도 지덕을 이용하여 나라의 운명을 연장하겠다는 ‘연기사상(延基思想)’은 계승되었다.

1174년 삼소(三蘇)에 각각 궁궐을 지어 나라의 운명을 연장하겠다는 노력도 있었고, 곧 이어 최씨 무신정권(崔氏武臣政權)시대에는 산천비보도감(山川裨補都監)을 두어 절의 신축에는 반드시 풍수지리전문가의 자문을 얻게 규정하였다. 또, 공민왕 때 신돈(辛旽)이 다시 평양천도를 건의하였고, 이어 우왕 때는 한양천도를 위한 노력이 상당히 본격화되기도 하였다.

드디어 고려의 마지막 임금 공양왕은 1390년 음력 9월 실제로 한양으로 도읍을 옮긴 일까지 있었으나, 잇따라 일어난 자연의 재이(災異)와 겨울철의 불편으로 이듬해 봄에 개경으로 되돌아온 일도 있다. 이성계(李成桂)가 조선왕조를 세우자 곧 서울을 옮긴 것은 이러한 사상을 배경으로 한 일이다.

왕사(王師) 무학(無學)과 개국공신 정도전(鄭道傳) 등 당대의 중요인물이 모두 관계한 천도에 대한 토론은 당시 사람들이 얼마나 풍수지리사상에 깊이 잠겨 있었던가를 보여준다. 계룡산과 한양, 그 밖의 몇 곳을 답사한 끝에 확정한 새 서울 한양은 오늘날까지 우리의 정치적 중심지가 되고 있다.

고려 때까지 크게 발달해 온 하늘과 땅에 대한 우리의 사고 구조는 고려 말에 이르러 크게 반성되기 시작하였다. 14세기 이후 사회가 갑자기 유교화하기 시작하자 유교가 가지고 있던 보다 합리적인 사고방식이 이전의 전통적이며 비합리적인 태도를 공격하기 시작하였기 때문이다.

이 공격에 앞장선 소장유학자들은 이미 극도로 타락한 불교의 실태에 화살을 겨누었고, 그 밖의 미신적인 행태도 비판하였다. 이들의 선배격인 이색(李穡) 같은 학자들은 14세기 중반까지도 아직 불교 등에 대하여 그렇게 극단적 비판을 가하지는 않았다.

불교 그 자체는 훌륭한 가르침이지만 승려와 사찰이 타락하고 부패하여 있던 것이라고 믿었기 때문이다. 그러나 그 다음 세대의 학자들에 의하여 배불론(排佛論)이 날카롭게 펼쳐진 1390년 전후에 신진유학자들의 주장에는 날카로운 가시가 돋기 시작하였고, 그 근본을 이룬 것은 유교적인 과학사상이었다.

그들은 물론 승려들의 도덕적 타락이나 절의 지나친 경제적 팽창 등을 공격하고 있기도 하였지만, 또한 그들의 주요 공격대상은 불교적이거나 그 밖의 미신적인 관행들이었다.

특히, 자연에서 일어나는 재이(災異)들을 불교 또는 도교적인 기도(道場 또는 齋醮)로 물리치고, 기도를 통하여 나라의 운명을 연장하여 보겠다는 왕실의 태도를 맹렬히 비난한 것이다.

김자수(金自粹) · 김초(金貂) · 정도전 등 신진사대부들은 승려와 도사 등을 목베어 제거하고, 국가의 어려움은 귀신의 힘을 빌 것이 아니라 사람의 노력으로 극복할 것임을 강조하였다.

새 왕조의 건설에 밑거름이 된 이들의 반종교적이고 합리적인 과학사상은 조선시대에 들어와서도 영향력을 행사하였다. 특히, 15세기 이래 풍수지리설과 도참사상은 유교의 합리적인 태도에 억눌리기 시작하였다.

고려시대를 통하여 절대적인 중요성을 가지고 크게 영향을 주던 풍수지리사상과 도참설은 태종에 의하여 탄압받기 시작하였다. 터무니없이 비합리적인 이론이 펼쳐지는 음양서 · 지리서 등은 불태워 없애버리게 되었다.

조상숭배를 중요한 덕목으로 여기던 유교사회에서 조상의 묘터를 잘 고르려는 노력이 있는 한 풍수지리사상을 완전히 없앨 수는 없었다. 그러나 그 미신적인 부분이 줄어들고 점점 합리화되어 가는 경향을 실학파의 대표적 학자 이중환(李重煥)의 『택리지(擇里志)』에서도 엿볼 수가 있다.

전통적인 풍수지리이론을 상당히 비판한 그는 이른바 ‘살 만한 곳[可居地]’을 고르는 데 여전히 풍수지리의 이론을 끌어다 쓰고 있다. 물론, 그 지역의 물산이나 교통 등을 강조하는 점에서 그의 지리학은 풍수지리와 근대적인 지리학의 징검다리구실을 하였다고 평가할 수 있다.

유교사회가 차차 무르익어 가면서 그에 걸맞은 자연관과 과학사상도 자라났다. 그 대표적인 결과가 15세기 중반까지, 특히 세종 때 이룩한 온갖 과학기술상의 발전이다. 외교와 정치 · 기술 · 경제 등 모든 면에서 뛰어난 업적을 남긴 세종의 재위기간(1418∼1450) 동안은 천문학과 역산학(曆算學)의 발달도 특히 기념할 만하다.

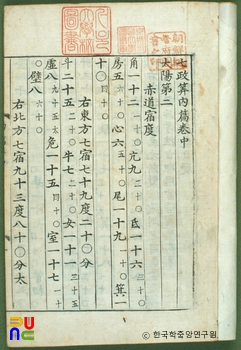

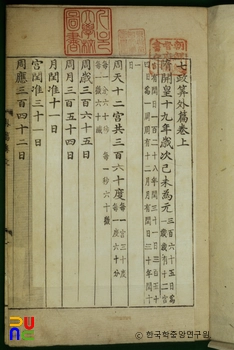

이 기간 동안 세종은 경복궁의 경회루 남북에 천문관측기구와 정교한 물시계 등을 설치하고 서운관(書雲觀)에서 이것을 운영하게 하였고, 또 『칠정산(七政算)』 내 · 외편을 지어 역산학의 토착화에 힘썼다. 또, 측우기를 처음으로 만들어서 강우량의 측정에 이용한 것도 세종 때 있었던 일이다.

이들 과학상의 발달은 오늘날 우리의 기준으로 보더라도 아주 과학적인 측정과 관찰을 가능하게 해 준 것들이었다. 예를 들면, 측우기의 발명으로 각 고을에서까지 강수량을 그때 그때 정확히 재어 기록에 남길 수 있었다.

간의(簡儀) · 혼천의(渾天儀)를 만들어서 이용함으로써 천체의 운동을 더 정밀하게 관측하였다. 실제로 세종 때는 온갖 천문관측이 활발히 진행되어 필요할 때는 강화도 마니산이나 제주도 한라산에까지 관측반이 파견되기도 하였다.

또, 궁궐 안에 설치한 자격루(自擊漏) 등의 자동시계는 아주 정확하게 시각을 알려주어 그 시보(時報)에 맞추어 사대문의 북[鼓]과 종(鐘)들이 울려 서울 시민에게 밤시각까지 정확히 알려줄 수 있었다.

외면상 현대의 과학과 조금도 다름이 없어 보이는 이들 업적의 배경에는 현대적인 과학사상과는 크게 다른 유교적 자연관과 과학사상이 깔려 있었다.

세종 때 크게 발달된 이들 관측기구를 통하여 당시에는 오늘날의 과학이 추구하는 것과 같은 객관적 자연의 규칙이나 자연 속의 법칙성을 찾으려 하지는 않았다.

현대과학에서는 우량계가 강수량의 통계적 처리를 전제로 사용하고 있는 것과는 달리, 당시의 측우기는 강수량의 통계를 내는 데 이용되지는 않았다. 혼천의 · 간의 등의 천문기구도 천체운동의 규칙성을 연구하는 자료수집에 이용한 것은 아니었다.

흔히 우리는 세종 때의 천문 · 역산의 발달이 농본사회에서의 실용성 때문이라 판단하기 쉽다. 또, 그것을 외면상의 비슷함만을 들어 현대과학과 똑같은 과학사상이 그 안에 깔려 있다고 판단하기 쉽다. 그러나 세종 때의 뛰어난 과학적 성과는 오늘날의 과학사상과는 크게 다른, 유교적 과학사상의 나타남이라는 측면에서 평가하여야 한다.

유교적 과학사상에 의하면 자연현상은 그저 자연만으로 끝나는 것이 아니라 인간과 밀접하게 맺어져 있다고 믿었다. 따라서, 세종이 천문관측을 정밀하게 계속하고 역산학을 발전시키고 시계를 만든 것은 반드시 천체관측을 체계적으로 수행함으로써 천문학의 법칙을 발견하거나 역산학을 발전시키려는 것이라기보다는 관상수시(觀象授時)는 제왕(帝王)의 특권이며, 또 의무라는 유교적 사상을 실행에 옮기려는 노력이었다고 볼 수 있다.

측우기 역시 강수량을 측정하여 통계적 결과를 얻기에 목적이 있는 것이 아니라, 가뭄이 어느 정도인가를 짐작하는 데 필요한 기구로서 발명된 것이었다. 그리고 가뭄에 대하여 더욱 큰 관심을 보이는 그 태도야말로 유교국가의 통치자로서 지켜가지 않으면 안 되는 것이었다. 세종 때의 유교적 과학사상은 유교의 정치사상과 아주 밀접하게 관련되어 있음을 알게 된다.

세종이 특히 천문 · 역학에 관심을 가지고 이를 발전시킨 것은 유교국가의 왕으로서 충실히 그의 의무를 수행한 것이며, 이런 행위를 통하여 조선왕조의 바탕을 튼튼히 하는 데 이바지하였다.

조선왕조를 통하여 이와 같은 과학의 발달이 세종 이후 다시 이루어지지 않은 큰 이유의 하나가 바로 여기에 있다. 즉, 일단 왕권이 확립된 뒤의 조선 왕들은 다시는 그런 일에까지 신경을 쓸 필요를 느끼지 않았던 것이다. 유교의 과학사상은 그에 우선하는 정치사상에 부속하는 그런 것이었다.

15세기 후반 성종 이후의 조선왕조는 유교사회의 성격에 중대한 변화가 일어나는 시기였다. 이미 고려 말부터 스며들고 있었던 신유학(新儒學) 또는 주자학(朱子學)의 사상이 조선사회의 지배층에 뿌리를 내리게 되었기 때문이다.

새로운 유학사상은 전통적 유교가 가르친 절대자로서의 천(天)을 부분적으로 부인하고, 그 대신 우주에 절대적인 질서를 부여하는 이(理)의 존재를 강조하였다.

천은 인격신(人格神) 같은 요소를 잃고 이(理)라 이해되었다. 신유교에 의하여 이미 나타나고 있던 유교의 무신론적 경향이 강화된 것이다. 그러나 이만을 지나치게 강조하는 한 그것은 텅 빈 관념론에 머무를 가능성이 높았고, 이에 대한 반발이 물질적인 요소로서의 기(氣)의 중요성을 강조하는 경향으로 나타나기도 하였다.

우주만물에 두루 퍼져 있는 절대적 질서로서의 이는 인간에게는 성(性)으로 존재하며, 자연 속에도 물리(物理)로서 존재한다. 그리고 인간과 자연은 바로 이 공통의 요소에 의하여 연속적인 존재가 된다. 바로 이 연속적 질서의 실체가 도덕적이라는 것이 주자학이 특히 강조한 점이었다.

따라서, 인간세상에서 일어나고 있는 도덕적 잘잘못은 그대로 자연 속에 비치게 마련이다. 특히, 인간사회의 도덕적 완성을 책임진 것이 정치지배자인 이상 제왕의 도덕적 결함은 그대로 자연 속에 재이로 나타난다는 것이 주자학적 자연관의 가장 큰 줄기를 이루고 있었다.

그러기에 주자 자신이 일식은 규칙적으로 일어나는 자연현상임을 잘 알면서도 통치자가 도덕적 정치에 진력하면 예정된 일식이 일어나지 않을 수도 있으리라고 말한 것이다.

이와 같은 과학사상은 곧 정치사상의 일부가 되어 있어서 집권층의 권력강화에는 큰 장애요소가 아닐 수 없었다. 그러기에 15세기 후반에서 16세기 초까지에 걸쳐 집권층과 젊은 주자학자들 사이에는 자연현상을 둘러싸고 심각한 대립이 벌어지기도 하였다.

성종 때의 임사홍(任士洪) 같은 사람은 이상한 자연현상은 정치의 잘못과 아무 상관이 없다고 주장하다가 처벌을 받게 되는가 하면, 연산군이 1506년 왕위에서 쫓겨나가게 된 가장 중요한 이유의 하나도 바로 주자학적 자연관을 정면으로 거부하였기 때문이다.

그는 지진이 일어나고 혜성이 나타나는 것은 왕의 잘못과는 아무 관련도 없다면서, 아예 자연변화는 관찰하거나 보고하지도 말라고 명령하였다. 이어 그는 천문(天文)이나 그 밖의 자연현상 관측을 담당해 오던 관서의 관상감(觀象監)을 없애버리고 물시계를 관리하고 달력을 만드는 일만을 남겨 사력서(司曆署)에 맡기게 하였다.

이처럼 자연관이 도덕률과 한덩어리가 되어 있던 주자학시대의 과학사상은 다른 한편에서는 전통적인 오행사상(五行思想)이 차차 시들어 가는 모습과 함께 주기적(主氣的)인 물질관이 발달하는 경향도 보였다.

특히, 서경덕(徐敬德) 이래 모든 자연현상은 물질적 원소인 기(氣)의 변화작용에 불과하다는 생각이 꾸준히 자리를 굳혀갔다. 이와 기 가운데 어느 것을 더 근본적으로 보느냐는 갈등에서 주자학자의 대부분은 주리적(主理的)인 경향을 보였지만, 주기적인 태도도 차차 영향력을 키워가고 있었다.

주자학적 세계관과 그 정치적 · 사회적 전개에 불만을 느낀 지식층은 17세기 이래 새로운 지적(知的) 돌파구를 찾고 있었다. 그들은 전통적 주자학의 지나친 관념론에 비판을 하고, 기성의 정치구조나 사회조직을 날카롭게 공박하기 시작한 재야학자들이었다.

때마침 왜란과 호란이라는 침략을 겪자 혼란과 피폐 속에서 새로운 길을 모색하고 있었으며, 또 당시 중국에서 활동하기 시작한 서양 선교사들에 의한 새로운 지식의 전파는 이들에게 큰 자극을 준 것이 사실이다.

이미 주자학적 사상 속에서 자라고 있는 기를 만물의 근원으로 보는 물질관은 17세기 이후 더욱 발전해 갔다. 이 우주의 모든 것이 궁극적으로는 기로 되어 있고, 이 세상에는 빈 공간은 조금도 없다는 태도는 이익(李瀷) · 홍대용(洪大容) 등이 모두 가지고 있던 과학사상이다.

그리고 물질계의 근본을 기로 설명하려는 태도는 19세기 중반의 서양과학에 상당히 깊은 이해를 가지고 그것을 국내에 소개하고 있던 최한기(崔漢綺)에 의해서도 뚜렷이 나타난다. 그의 자연철학은 기의 철학으로 불러도 좋을 만큼 모든 자연현상을 기의 조화에서 오는 것으로 설명하였다.

이처럼 점점 중요해져 간 기라는 전통관념과 달리 음양 · 오행 같은 것은 오히려 실학자들에 의하여 차차 부인되는 경향을 보였다. 예를 들면, 홍대용은 아예 양쪽을 모두 중시하지 않았다.

음양에 빠져 진정한 천문학을 발달시키지 못한 것이 전통유학의 잘못이라고 지적한 그는 음양은 기에 불과하다고 단정하였다. 그는 또 오행은 물질의 기본요소가 금 · 목 · 수 · 화 · 토 다섯 가지만을 가리키는 것이 아니라고 전통적 물질관에 반발하였다.

전통적으로 동양의 물질관에는 주3 · 주4 · 주5 · 사대(四大) 등, 4 · 5 · 6 · 8의 원소개념이 있었음을 예로 들어 오행이 반드시 옳지는 않다고 지적하였다.

특히, 그가 오행 가운데 목과 금은 원소로 보기 어려움을 지적하면서 기(氣) · 화 · 수 · 토 등 네 가지를 본질적인 물질로 보려 한 것은 서양의 4원소(火 · 氣 · 水 · 土)설의 영향을 느끼게 한다. 실제로 서양의 4원소설은 이 시대 실학자들 사이에 상당한 영향을 주고 있었음이 확실하다.

예를 들면, 정약용(丁若鏞)의 둘째형 정약전(丁若銓)은 1790년의 과거시험에서 오행에 관한 질문에 서양의 4원소설을 이용하여 답안을 써내어 장원급제한 일도 있었다. 서양의 4원소설은 사행설(四行說)로 동양에 전해져 서학(西學)을 읽은 학자들에게는 잘 알려져 있었다.

전통적 물질관에 큰 변화가 일게 된 데는 우주관에 미친 서양과학사상의 영향이 절대적인 것이었다. 17세기부터 이미 우리의 지식층은 땅이 둥글다는 서양 선교사들의 글을 읽고 새로운 세계관을 세워가기 시작하였다. 땅이 둥글고 하늘도 그 둘레를 겹겹이 둘러싸고 있는 것이라는 서양의 중세 우주관이 알려지게 되자 그 의미는 즉각 반향을 일으킬 수 있었다.

이익도 지적한 것처럼, 땅이 둥글다면 중국만이 이 세상의 중심에 위치한 것은 아닐 것이며, 그렇다면 모든 나라가 자기 나라야말로 둥근 땅덩이의 중심부에 있다고 자부할 수 있다고 생각하였다. 땅이 둥글다는 새로운 과학사상은 덮어놓고 중국이 최고라는 모화사상을 벗어버리는 데 좋은 계기가 되었다.

새로운 우주관의 자극에서 홍대용 같은 학자는 지전설(地轉說)을 생각해내기에 이르렀다. 비록, 지구가 자전하고 공전한다는 새로운 주장을 동양에 소개하고 있지는 않았으나 서양 선교사들은 지구의 자전설이 이미 그리스시대부터 있었다고 기록을 남겨놓았고, 홍대용은 이러한 기록을 재검토한 끝에 지전설에 도달한 것으로 보인다.

그러나 지전설을 둘러싼 서양에서의 사상적 갈등과는 달리, 홍대용은 갈릴레오(Galileo Calilei)와 같은 박해는 물론 별다른 주목도 받지 못했다.

서양에서의 천동설은 기독교 신학체계의 가장 중요한 한 부분을 이루고 있었기 때문에 그것의 부정은 즉각 신학체계 그 자체에 대한 위협으로 보였던 것과는 달리, 전통적으로 한국의 과학사상은 지구의 운동 여부를 중시하지 않고 있어서 아무런 갈등도 일으키지 않았기 때문이다.

이런 뜻에서 오히려 더 중대한 위협이 될 수 있는 과학사상은 재이설(災異說)의 부정이라 할 수 있다. 주자학에 이르기까지 유교사상은 자연의 변화가 인간세계의 도덕적 연속체라는 자연관을 발전시켰다.

그러나 18세기의 많은 실학사상가들은 한결같이 재이설도 부정하고 나섰다. 16세기까지만 해도 중대한 이단이라 여겨질 수 있었던 재이사상의 부정마저 18세기에는 아무런 저항없이 이루어질 수 있었다.

전통적인 자연관 내지 과학사상이 송두리째 흔들리고 있었던 것이 18세기 전후였다. 이러한 풍토 속에서 전통적인 풍수지리사상이 강력한 비판을 받게 된 것은 당연한 일이었다. 홍대용이나 정약용 모두가 풍수지리설이나 점(占) 등을 한결같이 부정하였다.

실학자들에 의한 전통과학사상의 부정은 과거의 파괴에 그친 것이었지, 이들에 의하여 새로운 자연관이나 참신한 과학사상이 재구성되어 전통적인 것을 대체하지는 못하였다.

새로운 과학사상은 결국 전통사상이 물러간 자리에 서양과학이 들어와서 자리잡게 되었다. 서양의 근대과학을 들여옴은 우선 서양과학에 대한 태도의 변화에서 시작하였다.

이미 이익은 서양천문학의 정밀함에 찬탄을 아끼지 않고 서양과학서적을 열심히 구하여 탐독하였다. 이러한 학구적인 태도는 그 뒤 실학 속에 하나의 전통이 되었다.

홍대용 역시 서양의 과학에 심취하여 있었고, 서양과학은 수학과 관찰에 뿌리를 두고 있음을 간파하기까지 하였다. 이들의 후배격인 박제가(朴齊家)와 정약용 같은 학자들은 나라의 부강을 위해서 서양의 과학기술을 배워야 한다는 과학기술수용론을 전개하기까지 하였다.

박제가는 서양의 앞선 과학기술을 배우기 위해서는 유학생을 중국에 보내어 선교사들이나 중국인으로부터 교육을 받게 하거나 서양 선교사를 국내에 초빙하자고 주장하였다.

정약용은 그의 이상정부론이라 할 수 있는 『경세유표(經世遺表)』에서 이용감(利用監)이라는 관서를 두어 중국에서 앞선 과학기술을 배워오자고 주장하였다. 특히, 그는 과학기술의 발달로 인해 세상은 날로 진보해 간다는 진보주의적 역사관을 표명하였다.

19세기 전반을 통하여 나라는 문을 굳게 닫고 있었으나, 이웃 중국과 일본에 서양과학이 들어와 세상을 어떻게 바꿔주고 있는지는 대강 소식이 전해지고 있었다. 이규경(李圭景)의 글 속에 그런 지식이 엿보이는가 하면, 최한기는 1830년대부터 1860년대에 이르기까지 수많은 한역(漢譯) 서양과학서를 국내에서 재편집, 소개하고 있었다.

특히, 최한기의 노력에 의하여 우리나라에는 처음으로 코페르니쿠스의 지동설이 소개되었고, 온도계 · 습도계와 근대물리학의 여러 분야에 관한 단편적 지식이 국내에 알려지게 되었다.

1876년의 개국이 있기 이전에 이미 전통적인 과학사상은 완전히 물러나고 새로운 과학사상을 받아들일 태세는 마련되고 있었다. 그러나 개국하기까지 근대서양의 과학사상은 아직 제대로 수용되기 어려운 상황이었다.

최한기까지의 서양과학사상 수용은 지극히 단편적이었고 거기에다가 그나마 중국에 소개된 것의 간접적 수용에 지나지 않았다. 그러나 1876년의 개국 이후에도 서양의 근대과학사상은 제대로 받아들여지지 못한 채 시간이 흘렀다.

해마다 더해가는 열국의 쟁패 속에 정치적 · 사회적 · 재정적 혼돈을 헤어나지 못하던 조선왕조는 이렇다 할 체계적 노력을 기울여볼 수가 없었다. 1881년 최초의 과학기술유학생을 중국에 보냈고, 일본국정시찰단을 일본에 보냈지만, 그 뒤에는 이런 정도의 노력이나마 해보지도 못하였다.

일부 선각자에 의하여 학교가 세워지고 『한성순보(漢城旬報)』 같은 언론활동, 그리고 서양의 과학기술 등을 소개하는 책들도 간행되었으나 그 노력은 체계적이지 못하였고 성과는 효과적이

양기(養氣)주6 · 주7 · 주8 등 근대적인 원소개념이 새로운 물질관으로 『한성순보』 등에 의하여 소개되었지만, 그것이 전통적인 오행사상과 순조롭게 대치되지는 않았다.

실학자들에 의하여 부정되기 시작한 전통적인 과학사상은 근대과학 수용이 지지부진하였기 때문에 제대로 근대과학사상으로 옮겨가지 못한 채 공백기를 맞게 되었다.

그리고 서양의 근대과학을 필요로 하는 소리는 높았으나 그 열망이 제대로 실현되지는 못한 채 혼란 속에 조선왕조는 일본에 강점되어 버렸다. 개화기 이래 수많은 선각자들은 과학기술의 수용이 급선무임을 자각하고 있었으나, 미처 그것을 배울 태세는 갖추어보지도 못한 채였다.

19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 독립협회를 비롯한 그 뒤의 수많은 애국계몽운동단체들이 과학기술의 수용을 외쳤으나, 아직 중등 수준의 교육조차 제대로 시작해 보지 못한 채 망국을 맞았다.

그 뒤 칼자루를 쥔 일본제국주의는 식민지 조선에 과학기술을 가르쳐 주기를 피하였다. 35년이라는 긴 식민통치기간 동안 일본은 우리땅에 과학기술을 가르칠 수 있는 단 하나의 고등교육기관도 세우려 하지 않았다. 세계대전의 종말기에 들어 겨우 대학에 이공학부를 두게 되었지만, 그 주 목적은 우리나라에 나와 있는 일본인의 교육을 위한 것이었다.

지도층들은 정치적 주체성을 완전히 짓밟힌 채 경제적 자립이나마 유지해 보려 발버둥쳤다. 그러기 위해서도 그들에게는 과학과 기술의 수용이 절대적으로 필요하다는 자각이 널리 퍼졌다. 이들은 민족운동에서 억눌린 에너지를 과학보급운동으로 펴보려 하였고, 당시의 언론이나 소설 등이 모두 과학기술의 필요성을 강조하게 되었다.

1932년 4월 19일 다윈(Darwin,C.R.)의 50주기에는 이를 기념하여 ‘과학의 날’을 설정하고 거족적인 행사를 벌이는가 하면, 그에 앞서서 이미 과학보급을 위한 단체들이 만들어지기도 하였다.

그러나 발명학회 · 과학문명보급회 · 과학지식보급회 등의 단체는 일제의 감시 속에 억눌린 끝에 해체되고 말았다. 이들의 운동은 명백히 변형된 민족운동임을 그들도 간파하였기 때문이다.

우리 과학사상의 역사적 추이(推移)가 보여주는 가장 큰 특징은 전통과 현대의 단절이다. 우리들은 시대를 따라서 조금씩 변해 가면서도 아무런 단절이 없는 자연을 보는 태도와 그것을 설명하는 이론을 정립해 왔다.

이 전통은 18세기 이래 일부 지식층에 의하여 거부되기 시작하였으나, 그 뿌리가 완전히 뽑히지 않은 채 19세기 말부터 현대과학이 스며들기 시작하였다. 그러나 여러 가지 제약으로 서양의 현대과학은 한번도 순조롭게 우리나라에 심어지지 못하였다.

1945년의 광복 이후에야 우리는 비로소 서양의 현대과학에 직접 접하기 시작하였다. 이런 역사적 경험 때문에, 우리는 19세기 말까지의 서양과학사상을 제대로 소화하지 못한 채, 20세기 중반기의 현대과학을 만나게 되었다. 이와 같은 과학사상사의 단절은 오늘날의 우리에게 과학에 대하여 서로 모순되는 태도를 가지게 하고 있다고 생각된다.

19세기적인 과학사상을 바탕으로 과학이 인류를 구제하여 주리라는 과학지상주의가 그 하나이며, 20세기 중반 이후의 과학기술문명에 대한 회의와 비판을 근거로 하여 현대과학을 물질문명이 가져온 온갖 사회악의 원흉으로 몰아붙이는 과학배격주의가 다른 하나이다.

인간사회와 그 역사도 과학적 연구의 대상이며, 그 연구결과로 발견한 법칙은 절대적인 것이라는 태도는 앞의 경우에서 쉽게 나올 수도 있고, 이러한 과학사상이 낳은 산물의 하나가 우리 둘레의 마르크스주의이다.

반면, 반과학적 사상이 투철한 사람들 사이에서는 자칫 지나치게 국수적이고 배타적인 민족주의자들도 나타나고 있는 것이 사실이다. 현대 우리 사회가 보여주고 있는 극단적인 사상의 대결은 바로 지난 1세기 남짓 동안 겪어 온 과학사상의 혼란과 단절에 크게 관련된 것이다.

또, 지난 30여 년의 우리 사회가 급속도로 현대과학기술을 건설해 가고 있으면서도, 민중 속에는 아주 비과학적이고 미신적인 행위가 얼마든지 일어나고 있는 것도 과학사상의 단절과 무관하지 않다. 앞으로 우리가 더 깊이 있게 현대과학사상을 체질화하게 될 때 이런 극단적인 모순은 극복될 수 있을 것이다.