과학 ()

과학은 세계의 구성, 변화 등에 관한 합리적 이해를 목적으로 수학과 실험의 방법을 이용하여 수행하는 지적 탐구활동 또는 그 결과물로서의 학문이다. 좁은 의미로는 16세기부터 19세기 사이에 서유럽에서 근대 학문으로 등장한 자연과학을 뜻한다. 하지만 고대 바빌로니아, 이집트, 그리스, 인도, 중세 이슬람, 중국에서 발달한 천문학·수학 등도 전통 과학의 범주에 포함시킨다. 우리나라의 경우 중국을 통한 철기문화의 유입과 함께 금속공예기술을 수용한 이래 지속적으로 선진 문물을 수용하면서 인쇄술, 천문역법, 의학 등에서 독자의 특징을 보였다.

경우에 따라 그 지식을 적용하여 유용한 결과를 얻어내는 기법, 즉 기술을 포함하는 뜻으로 사용되기도 한다. 자연에 관한 지적 탐구와 그 기술적 응용 사이의 구분이 모호해진 오늘날에는 이 모든 활동 및 지식을 ‘과학기술’이라는 말로 포괄하기도 한다. 과학은 탐구하는 대상에 따라 사회과학, 자연과학으로 구분되지만, 좁은 의미로 자연과학을 뜻하는 경우가 더 일반적이다.

수학과 실험의 방법을 이용하여 자연세계를 합리적으로 탐구하는 자연과학이 독립된 학문 분과로 등장한 것은 16세기부터 19세기 사이 서유럽에서였다. 과학으로 번역되는 단어 Science가 유럽에 등장한 것도 19세기의 일이다. 이후 과학은 유럽 열강의 팽창을 통해 전 세계로 확산되었고, 따라서 오늘날 널리 통용되는 과학의 정의에는 근대 유럽에서 등장한 자연과학의 특성이 반영되었다.

하지만 16세기 이전의 유럽, 그리고 유럽을 제외한 기타 세계에서는 근대 서구 과학의 기준에는 잘 부합하지 않지만 자연세계를 탐구하는 나름의 합리적 활동과 그 결과물로서의 지식 체계가 존재했다. 그 중에는 바빌로니아, 고대 그리스, 인도, 중세 이슬람, 중국과 같은 지역에서 발전한 천문학, 수학 등 근대 과학의 기준에서도 손색이 없는 지식과 기법을 발전시킨 경우도 많다. 하지만 이들 지역에서는 연금술, 점성술, 풍수지리 등 오늘날의 기준으로는 비과학적이라고 평가받는 분야도 고도로 체계화된 지식, 기법을 지닌 전문분야로 존재했다. 과학의 역사를 탐구할 때는 이러한 것들도 해당 사회의 맥락에서 정당한 과학 분야로 인정하여 과학의 범위에 포함시키는 경우가 일반적이다. 근대 서구 과학이 20세기 이후에야 본격적으로 도입된 한국의 과학을 다룰 때에도 과학을 폭넓게 정의해야 할 것이다.

신석기시대의 기술

역사적으로 폭넓은 의미의 과학은 인류 문명과 함께 시작했다고 볼 수 있다. 한반도의 경우에도 과학의 역사는 인류가 이 지역에서 구석기 문명을 발전시킨 30만∼50만 년 전까지 올라갈 수 있을 것이다. 그러나 현 단계에서는 연구가 아직 그 시기에까지 미치지 못하기 때문에, 여기서는 편의상 신석기시대부터 논하기로 한다.

신석기시대의 과학은 농경의 시작과 토기 제조기술로 크게 특징지을 수 있다. 이 시대 사람들을 오늘날 한국인의 조상이라고 볼 수 있다면, 그들이 창조한 과학기술은 ‘한국과학사’의 여명기라고 부를 수 있을 것이다. 이 시대의 토기를 대표하는 것은 ‘ 빗살무늬토기’이다. 빗살무늬토기가 출현한 것은 대체로 기원전 5000년대로 추정된다. 이 토기는 한반도만이 아니라 중국의 동북지방과 시베리아지방에 이르는 넓은 지역에 분포한다. 이는 한반도가 이 시기에 이들 지역과 같은 문화권에 속해 있었음을 뜻한다.

빗살무늬 토기는 적갈색 진흙에 모래를 섞어 빚어서 위가 트이고 웅덩이 같은 원시적 가마에서 소규모로 구운 것으로 생각된다. 토기에 나타난 검은 반점이나 붉은 색의 얼룩은 당시 가마가 외기를 막는 시설 없이 그저 토기를 쌓아올려 구운 원초적 단계의 것이었음을 말해 준다. 그러나 기벽은 비교적 얇은 것도 이따금 찾아볼 수 있다. 고운 진흙을 잘 이겨 기형(器形)을 만들어서 조심스럽게 굽는 기술이 차차 발전한 것 같다. 빗살무늬토기는 신석기시대 후기에 이르러 차차 민무늬토기로 바뀌어 갔다. 이 민무늬토기를 쓰던 사람들의 문화도 시베리아 지역과 연결된다. 이 토기의 출현 연대는 아직 학자에 따라서 많은 견해차가 있다. 그 폭은 기원전 15세기경에서 기원전 7세기경까지 매우 넓다.

신석기시대에 일어난 또 하나의 중요한 변화는 농경이 시작되었다는 것이다. 이 시대 사람들은 구석기시대에 비하여 좀 더 다양한 연장을 만들어 생산 분야를 넓혀 갔다. 마제석기(磨製石器)는 이 시대 연장의 형식을 대표한다. 그것은 처음의 석촉(石鏃) · 석도(石刀) · 골창(骨槍) 등의 수렵 및 어로용 연장에서 석리(石犁) · 석서(石鋤) · 석겸(石鎌) 등의 농경기구로 분화, 발전하면서 제분용 맷돌까지 나왔다. 그에 따라 수렵과 어로에 비해 농업이 차차 그 중요성을 더하게 되었다. 가축의 사육도 신석기시대 말기에 시작된 듯하다.

신석기시대 사람들의 주생활은 혈착주거(穴着住居)의 특징을 보인다. 이는 물과 가까운 언덕에 땅을 1m 정도 파서 기둥을 세우고 지붕을 얹은 형식의 주거지로서, 지붕의 추녀 끝이 땅에 닿은 이른바 수혈식주거(豎穴式住居)였다. 집의 넓이는 초기 원형의 경우 지름 6m 정도, 후기 사각형의 것은 한 변의 길이가 5, 6m 정도였다. 집의 한가운데는 취사와 난방을 목적으로 불을 피우는 화로를 설치했다.

토기와 청동기

청동기문화가 확인되는 것은 기원전 1000년 경 한반도의 동북단과 서북지역에서였다. 청동기시대 사람들은 중국 동북지방에까지 분포하고 있었다. 그들은 예외 없이 민무늬토기를 썼기 때문에, 이 지역의 청동기시대 사람들을 민무늬토기시대 사람들이라고도 부른다. 그들이 만든 토기는 표면을 잘 갈아서 반들반들하게 한 갈색계통의 것으로, 토기를 굽기 전에 표면에 산화철이 많이 포함된 흙을 바르고 표면을 매끈하게 처리한 것이다. 이러한 토기는 태토도 고운 진흙을 썼다. 그것들은 빗살무늬토기보다 종류가 훨씬 많으며, 모양도 훨씬 세련되고, 기벽은 아주 얇아졌다.

민무늬토기는 처음에 북쪽에서 출현하여 차차 남쪽으로 퍼져나가 한반도 전역에서 쓰였으며, 요하(遼河)와 송화강 유역, 시베리아 지방에 이르기까지 넓게 분포되어 있다. 이에 우리 청동기술이 북쪽 시베리아방면과 북유라시아에서부터 비롯되었고, 북쪽 스키타이문화의 영향에 의하여 형성되었다는 학설이 제기 되었다.

하지만 한반도 고유의 형식을 띤 비파형청동검이 발견되고 그 연대가 기원전 8, 9세기까지 거슬러 올라갈 수 있다는 사실이 알려지면서, 우리 청동기문화의 기원과 연대 추정에 관해 새로운 학설도 제기되었다. 우리의 초기 청동기는 중국 은나라 때의 청동기처럼 대형의 제기(祭器)와 병기(兵器)가 나타나지 않는다는 점, 그리고 합금성분이 중국 청동기와 다르다는 점에서 중국계와는 뚜렷한 차이를 드러내고 있다. 즉, 형태, 주형(鑄型), 합금성분의 독특함은 청동기기술이 우리나라에서 독자적으로 형성되었을 가능성도 보여 주고 있다. 비파형청동검과 세형청동검(細形靑銅劍), 다뉴세문경(多紐細文鏡) 등이 독특한 형식의 좋은 보기이다.

비파형검, 세형검, 다뉴세문경 등은 그것을 만든 석제 거푸집이 적지 않게 출토되어, 그것들이 사암(砂岩)과 활석제 주형을 써서 만들었음을 확인하게 했다. 또한 후기 청동기시대에서 초기 철기시대에는 청동기의 주조에 납형에 의한 기술이 나타났다. 이러한 주조기술은 기원전 4, 3세기 무렵에 시작했을 것이다. 이 기술이 어떻게 시작되었는지 확실하지는 않으나 중국기술보다는 북방문화의 전통을 이은 기술에 의해 한반도에서 독자적으로 발전했을 가능성이 크다고 생각된다.

우리의 청동기기술이 중국의 영향을 받지 않음을 뒷받침하는 중요한 증거로 청동기의 합금성분이 중국과 뚜렷이 구별된다는 점을 들 수 있다. 중국의 청동기는 구리, 주석, 납 등을 따로 정련하여 그것들을 녹여서 거푸집에 부어넣는 방법으로 만들어졌다. 은나라 때의 청동기에도 세 가지 금속 외의 다른 불순물이 아주 조금밖에 섞여 있지 않은 것을 보면, 그 당시의 정련기술은 매우 훌륭했던 것으로 생각된다. 그에 비해 우리나라의 청동기는 합금유형이 조금 다르다. 함경북도 초도(草島)에서 발굴된 ‘달아매는 치례거리’에는 구리 53.93%, 주석 22.30%, 납 5.11% 외에 아연이 13.70%나 들어 있고, 황해도 봉산군에서 발굴된 세문경과 ‘주머니도끼’에도 각각 아연이 7.36%, 24.50% 들어 있다.

청동기는 적당한 양의 아연을 섞어 주면 빛깔이 부드러운 금빛을 띠게 되고, 주조물의 성질도 좋아져서 장식품이나 의식용구를 만들기에 알맞은 합금이 된다. 그런데 아연은 420℃의 저온에서 녹고 900℃에서 끓어 증기로 달아나기 때문에, 1,000℃ 이상으로 가열해야 하는 청동의 주조과정에서 아연을 넣어 합금을 만드는 일은 매우 어려웠다.

본격적 농경문화와 철기의 출현

청동기시대에 이르러 농업은 한층 더 발전했다. 수확용 농구인 반월형석도(半月形石刀)와 경작용 농구인 부입(扶入) 돌도끼 또는 유은(有殷)돌도끼와 대형석부(大形石斧)가 여러 유적에서 출토되었다. 이러한 석기의 존재는 농경기술이 곡물과 함께 화북, 화남지방에서 전해져 오고 있었음을 강력히 시사한다. 즉, 기원전 6∼4세기 무렵 화남, 화북지방에서 본격적인 농경문화가 들어와 이때 처음으로 쌀이 우리나라에 소개되었을 가능성이 크다.

농경과 함께 가축의 사육도 활발해졌다. 돼지의 사육이 늘어났고, 소와 말이 식용뿐 아니라 사역에도 쓰이게 되었다. 이러한 농업생산의 발전은 주거의 양식에도 변화를 일으켰다. 청동기시대의 주거는 신석기시대의 수혈식에서 완전히 벗어나지는 못했지만, 움[竪穴]이 훨씬 얕아져 지상생활에 가까워졌다.

기원전 5, 4세기 무렵 청동기문화가 번영하고 있을 때 철기가 출현했다. 그것은 중국에서 시작하여 요동반도를 거쳐 한반도 서북부에 이르는 지역에 나타나서 차차 중부와 남부로 퍼져 나갔다는 것이 일반적 견해이다. 그래서 우리나라 철기시대 초기의 제철기술은 화북계였을 것으로 추정되나, 한편으로는 다른 계통 또는 자생적 기술로 보는 견해도 있다.

철은 초기에 쇠도끼, 쇠창 등의 일부 무기류와 반월형철도, 쇠가재, 쇠쟁기 등의 농기구를 만드는 데 쓰였다. 그러나 그 양이 극히 적었고 여전히 청동기에 끼워 사용했기 때문에 그 사회적 · 경제적 영향은 그다지 크지 않았다. 하지만 시간이 지남에 따라 차차 철기의 사용 비중이 높아져 마침내 청동기시대에서 철기시대로의 전환이 이루어지게 되었다. 변화의 시기는 지역에 따라 달라서 북쪽지역이 빨랐고, 남쪽지역은 기원 전후의 시기에 철기시대에 이른 것으로 생각된다.

철기는 처음부터 주조가 행해졌다. 토광묘(土壙墓)에서 출토된 쇠도끼 주형의 존재가 그것을 밑받침한다. 그리고 무쇠(銑鐵)와 함께 단철(鍛鐵)도 생산되었다. 단철로 만든 칼은 상당히 단단해서 청동검을 제압하기에 충분했고, 농기구도 그러했다. 그래서 단철기는 무쇠기구보다 더 많이 만들어졌다.

처음에 철은 자연통풍을 이용하여 제련했는데, 뒤에는 풀무와 같은 송풍장치가 만들어지면서 기원전 2세기 내에 강철도 만들 수 있게 되었다. 이 시기의 쇠도끼 중 4% 가량의 탄소가 함유된 무쇠도끼 외에 0.6∼1.5% 가량의 탄소가 함유된 강철질의 도끼들이 있다. 아마 이러한 도끼들은 단철을 여러 번 단련하여 만들었을 것이다.

김해문화

기원전 108년 한반도 서북지역에 설치된 낙랑군에는 한(漢)나라의 금속문화가 중국 본토에서 직접 이식되었다. 낙랑을 통한 본격적인 철기문화의 유입으로 중국의 우수한 금속공예기술이 한반도 전역으로 퍼지게 되었다. 이 무렵 낙동강 하류에서는 새로운 토착문화가 다른 지역보다 빨리 일어나고 있었는데, 김해문화라고 불리는 이 문화는 철의 생산을 기반으로 일어난 것이지만 청동 주조기술과 토기 제조기술도 우수하여 토착기술 발전의 새로운 기틀을 이룩했다.

김해 사람들은 청동의 주조기술을 높은 수준으로 끌어올렸다. 그 기술은 청동기시대 사람의 합금기술을 바탕으로 하고, 거기에 새로 들어온 중국의 기술을 더한 것이라고 생각된다. 철의 제련기술도 당시 어느 지역보다 우수했고 생산량도 풍부하여, 낙랑과 일본에서도 김해 사람들로부터 철을 사갔다. 김해문화의 이러한 특징은 토기 제조기술에서도 나타난다. 김해식 토기는 남쪽 재래의 민무늬토기에 철기와 함께 들어온 중국식 회도(中國式灰陶) 기술이 더해진 것이다. 이 토기에서 태토는 더욱 정선되었고, 처음으로 제작에 물레가 쓰이게 된다. 노천요(露天窯)에서 화력을 올릴 수 있는 등요(登窯)도 쓰였다.

이러한 기술적 발전은 중국기술이 도입되어 독자적 기술로 변화, 발전하는 주요 단계라는 데 의의가 있다. 우리의 청동기술이 비파형동검과 세형동검이라는 독특한 형식을 만들어내었다면, 외래 기술의 이러한 창조적 변형은 김해문화에서 더욱 뚜렷이 나타난다.

한국적 과학의 형성

삼국시대의 과학기술은 기왕의 연구에 의해 그 윤곽이 훨씬 뚜렷해졌지만, 그럼에도 아직 그 전모를 체계적으로 이해할 수 있는 단계에까지는 이르지 못하고 있다. 지금까지 알려진 사실만으로 말할 수 있는 것은 삼국이 중국에서 지속적으로 선진 문물을 받아들였고 이를 개량 변형하여 독특한 과학기술을 만들었다는 것이다. 그리고 이러한 삼국의 과학기술이 일본에 전해졌다.

낙랑을 통한 중국 기술의 영향은 고구려의 고분과 신라, 백제의 순금 공예기법에서 찾아볼 수 있다. 그러나 고구려 · 신라 · 백제인은 각각 독특한 형식을 가진 분묘를 만들어 냈고, 신라의 공장(工匠)은 고유의 형식을 가진 공예품을 만들어 냈다. 예를 들어, 경주의 고분과 공주의 무령왕릉에서 발견된, 허리에 차는 과대(銙帶)에 매단 금 · 은의 수식(垂飾), 즉 요패(腰佩)는 우리나라에서 발달한 독특한 형식이다.

고구려인의 기술은 그들의 벽화고분으로 말미암아 일찍부터 토목 · 건축 및 미술사적 관점에서 주목을 끌어왔다. 그 중에서 고구려에서 발전한 독특한 석성(石城) 축조기술은 조선 후기까지 우리나라 성곽의 주류로서 계승되었다. 그 대표적 유적으로 평양에 있는 장안성(長安城)과 대성산성(大城山城), 집안(輯安) 국내성을 꼽을 수 있다. 그 중에서도 국내성의 성곽은 현재까지 비교적 완전한 모습을 보여 주고 있어, 우리 성곽 축조양식의 기원을 규명하는 데 중요한 유적이다.

국내성은 성벽 높이가 약 6m이고, 일정한 간격을 두고 치(雉)가 쌓여 있으며, 성벽 위에는 성가퀴[女墻]가 마련된 형식을 갖춘 석성이다. 석재는 자연석을 거의 그대로 썼으나, 견고하고 안정성 있게 쌓여 있다. 아래는 큰 석재를 놓고 위로 올라갈수록 차차 작아지며, 성벽 표면은 아래쪽이 밖으로 튀어나오고 위로 올라가면서 차차 곡선을 줄이는 축조법을 썼다. 이는 지금 서울에 남아 있는 조선 때의 성곽 축조법과 같고, 그에 비해 중국의 전통적 석성 축조양식과는 아주 다르다. 중국의 성곽은 이미 기원전 3세기에 거의 같은 크기로 잘 다듬은 석재를 거의 수직으로 쌓아올리는 기법이 채택되었다. 그에 비하면 고구려의 성곽은 오히려 원시적이라 할 수 있다. 그러나 그것은 견고함과 성곽으로서의 기능이 떨어지지 않으면서도 공사비용과 시간을 줄일 수 있다는 이점을 가지고 있다.

고구려인은 실생활에 과학의 원리를 잘 이용했다. 357년에 만든 안악(安岳) 제3호분 또는 동수묘(冬壽墓)라고 불리는 고분 동쪽 측실에 당시 생활의 단면을 보여주는 그림들이 그려져 있다. 특히 그림 속의 디딜방아는 조선시대의 것과 비슷하며, 우물물을 푸는 두레박은 지레의 원리를 이용하여 한쪽 끝에 추를 매달아 힘을 덜어 주도록 장치했다. 이 시설은 지렛대의 원리를 이용한 기구들이 4세기 중엽 이전에 쓰이고 있었음을 보여 주는 귀중한 자료이다. 무용총(舞踊塚)의 우거벽화(牛車壁畫)는 우리에게 가장 완전한 옛 수레의 모습을 보여 준다. 고구려인은 4세기 무렵 도성의 지도를 그릴 줄 알았다. 평안남도 순천군에 있는 고분에는 요동성의 지도가 그려져 있어 요동성총이라고 부른다. 그 지도는 요동성 내외의 지형, 성시(城市)의 시설 · 구조 · 도로 · 성벽 및 주요 건물을 충실하게 묘사하고 있다.

백제의 경우는 탁월한 금속공예 기술을 보유하고 있었는데, 이는 일본 덴리시(天理市) 이시카미신궁(石上神宮)에 있는 칠지도(七支刀)가 잘 보여준다. 이 철검은 369년에 만든 것으로 추정되며 약 75cm 길이에 여섯 개의 가지가 달려 있고 검신(劍身)의 양면에 금 상감(金象嵌)으로 61자의 명문이 새겨져 있어 고대사의 귀중한 자료이다. 4세기의 기술로 이만큼 복잡하고 큰 칼을 쇠로 만들었다는 사실도 높이 평가할 일이지만, 무엇보다 금속공예에 상감기술이 이미 사용되었다는 점은 주목할 만하다. 칠지도는 현존하는 금상감 공예물로는 가장 오래된 것이다.

백제인들은 5세기 무렵 농업기술에서 핵심적 개량을 이루었다. 그들은 중국의 화북지역의 선진적 조(栗)농업을 받아들여 발전한 화중 · 화남 지역의 벼농사 기술을 한반도 남쪽지역 백제 땅에서 벼농사에 적용하여 풍토에 알맞게 개량된 철제농구와 가축에 의한 경작으로 발전시켰다. 또한 관개 및 수리 기술도 개발되어 단위 면적당 수확량이 크게 증가하는 혁신을 가져왔다.

신라의 구옥(句玉, 또는 曲玉)과 유리공예는 일본에서 시작되었다는 것이 과거 일본학계의 통설이었다. 그러나 구옥이 신라고분에서 대량으로 출토되고, 석기시대 유적에서 구옥의 조형(祖型)이라고 볼 수 있는 유공 패옥(有孔佩玉) 등이 출토되어, 그러한 생각은 시정되지 않으면 안 되게 되었다. 그것은 유리제품의 경우도 마찬가지이다. 유리는 종래 중국을 통하여 서방에서 건너온 것으로 생각되어 왔다. 그러나 유리제품, 특히 다량의 유리구슬이 출토되어 그것이 현지에서 제조되었다고 생각하지 않을 수 없게 되었다.

신라가 발전시킨 기술에는 신라토기도 있다. 굽 높은 잔과 같은 특색 있는 기형(器形)이 4세기 이전에 완성되었다는 것은 그들이 창조적 토기 제조기술을 보유했음을 보여 준다. 신라토기는 정선한 태토를 써서 1,000℃가 넘는 고열로 등요에서 환원염으로 구워 냈다고 생각된다. 특히 신라의 토기 기술은 물레를 써서 대량생산의 단계에 들어서고 있었다. 그 기술은 요성(窯成) · 요색(窯色) · 경도에 있어서 가장 앞선 것이었다. 토기와 관련하여 요업기술 중에서 와당(瓦當)을 뺄 수가 없다. 막새기와는 그 무늬를 목형(木型)으로 찍어 같은 것을 다량으로 만들어낸다는 점에서 목판인쇄술과도 연결될 수 있다.

신라인의 창조적 기술

삼국시대 말기 이후 신라에 이루어진 기술의 창조적 발전은 첨성대, 석굴암, 아름다운 금속공예품, 청동 범종에서 잘 나타난다. 경주 첨성대는 중국에 세워졌던 고대의 측경대(測景臺), 즉 규표(圭表로서의 구실을 하는 천문대의 전통을 이어받은 것이다. 거기서 발견되는 신라인의 창조적 예지는 한 마디로 표현하기 어려울 정도이다. 신라인은 단순히 측경을 목적으로 세워진 중국의 직선적 천문대를 아름다운 곡선미를 지닌 우아한 모습으로 발전시켰다.

647년에 세운 경주 첨성대가 의미하는 것은 비단 그 모습이 지닌 한국미의 상징에만 있는 것이 아니다. 신라 천문학자들은 중국에서 천문학과 역학(曆學)을 배워 왔지만, 언제나 모방하는 데만 만족하지 않았다. 첨성대는 그러한 노력에서 얻어진 귀중한 소산이었다. 신라 천문학자들은 또 천체운행을 관측하기 위한 대(臺) 또는 개방식 돔(dome)으로서, 분점(分點)과 지점(至點)을 정확히 측정하기 위한 관측소로 쓸 수 있도록 알맞은 구조를 만들었다.

신라의 기술자들은 석굴암이라는 훌륭한 건조물도 남겼다. 석굴암은 그 기묘한 구조, 우아한 조각, 건축기술의 비범함으로 한국 고대예술과 건축기술의 정화로서 평가되고 있다. 751년(경덕왕 10) 김대성(金大城)이 창건한 이 석굴암은 중국의 석굴사원을 모방하여 만든 것이다. 그러나 중국의 경우 자연의 암벽에 조영한 데 비하여, 석굴암은 원형 · 구형 · 삼각형 · 육각형 · 팔각형에 이르는 모든 구성법을 자유로이 조화하여 하나의 통일체를 이룬 인조석굴이라는 점에서 중요한 차이가 있다. 그것은 신라의 실용수학과 기술이 조화된 결정체이다.

미의 창조자로서의 신라공장(新羅工匠)의 기술은 아름다운 범종도 만들어 내었다. 그들은 중국 고대의 종과 탁(鐸)을 결합하여 신라 특유의 형식을 가진 종을 만들었다. 종의 상부에 붙인 용뉴(龍鈕)라는 공명용(共鳴用) 음관(音管)이 그것이다. 신라공장은 종의 주조를 좋게 하기 위해서 동 · 석 · 연의 청동에 아연을 더한 황동(黃銅)을 만들었다고 문헌에 나타나 있는데, 이것은 9세기 초의 신라 범종의 화학분석에 의해서 증명되었다. 중국의 유명한 박물서(博物書)인 이시진(李時珍)의 『본초강목(本草綱目)』에 “페르시아 동은 거울을 만드는 데 좋고, 신라 동은 종을 만드는 데 좋다.”고 쓰여 있는 것도 이 사실을 밑받침하는 것으로 생각된다.

지금 국립경주박물관에 보존되어 있는 성덕대왕신종은 770년(혜공왕 6)에 만든 것인데, 725년(성덕왕 24)에 만든 상원사(上院寺) 동종과 함께 통일신라시대에 이룩된 특색 있는 범종 양식으로 알려진 ‘한국종’의 대표적 작품이다. 우리나라 종은, 종 꼭대기에 용통(甬筒)이라고 부르는 일종의 관이 용뉴의 한쪽에 붙어 있는 것이 특색이며, 중국 종이나 일본 종에 비해 각 부분의 비례가 부드러운 균형을 나타내고, 동부(胴部)의 곡선이 특유의 우아한 아름다움을 지니고 있다. 또 종소리가 맑고 깨끗하며 은은한 여운이 멀리까지 길게 퍼져 우리의 심금을 울려주는데, 그것은 신라공장이 만들어낸 합금주조 기술의 소산이다.

신라의 금속공예 기술, 특히 주조기술에서 금동불상의 주조를 빼놓을 수가 없다. 왕족과 귀족의 화려한 생활을 위해 더욱 세련되어진 귀금속의 세공기술은 6, 7세기에 이르면서 불교문화의 융성과 더불어 아름다운 금동불상의 주조로 발전했다. 금동불상의 주조기술 중에서 가장 복잡한 것은 거푸집의 제작이다. 이때 섬세하고 부드러운 불상의 선을 살리기 위해서 납형이 흔히 쓰였다. 그것은 밀랍에 송진을 녹여 섞은 것으로, 원형을 만들어 부어넣는 데나 납의 흘러나오는 데를 붙여, 거기에다 주형토(鑄型土)로 고운 가루를 낸 것에 진흙물을 섞어 칠하고 볕에 말려서 불에 구운 뒤 납을 벗기면서 분홍색으로 구워내고, 그 토형의 공동(空洞)에 녹은 청동을 부어넣어서 주조하는 방법이었다. 이렇게 해서 만든 청동제 불상은 흔히 표면을 금으로 도금했다. 1962년 국보로 지정된 두 개의 금동미륵보살반가사유상이 대표적 작품으로 세련된 주조기술을 보여 준다.

다라니경과 목판 인쇄술

1968년 10월 경주 불국사의 석가탑 보수공사 때 발견된 다라니경(陀羅尼經) 인쇄두루마리는 현존하는 것으로는 세계에서 가장 오래된 목판 인쇄물로 세계의 주목을 받아왔다. 세로 10㎝, 가로 5m 가량의 이 다라니경은 한 줄에 평균 8자를 새긴 62줄짜리 목판 12장으로, 한지에 찍어 낸 두루마리였다. 이것이 발견되기 전에는, 우리나라의 목판인쇄술의 시작이 『고려사』의 기록에 따라 대체로 11세기 초라고만 생각했다. 그러던 것이 『무구정광대다라니경(無垢淨光大陀羅尼經)』이 704∼751년 사이에 목판으로 인쇄된, 세계에서 가장 오랜 인쇄본으로 알려지면서 신라의 목판인쇄술은 대체로 8세기 초에 시작되었다고 보게 되었다. 이는 중국에서 목판인쇄가 실제로 발명되었다고 보는 시기인 712∼756년과 거의 같은 시기이다.

이를 근거로 일부에서는 목판인쇄술의 발명이 중국이 아니라 신라에서 이루어졌을 가능성을 조심스럽게 제기하기도 했다. 그에 따르면, 인쇄술의 기초가 되는 여러 발명이 중국에서 이루어진 것이 사실이지만, 그런 기술적 배경을 받아들이고 있던 신라에서 어떤 특별한 계기에 의해 종합되어 목판인쇄로 발전했을 수 있다는 것이다. 당시 신라는 통일을 이룩한 지 30여 년, 당대의 중국문화를 받아들여 왕조의 지배구조를 완성하고 나라의 가호를 불교신앙에 의하여 이룩하려는 의욕에서 불국사를 건립하기에 이른 신라문화의 전성기였다. 따라서 신라는 중국에서 새로 번역한 다라니경을 들여왔을 때 이를 여러 벌 인쇄할 필요를 절감했을 수 있다는 것이다.

하지만 2005년 국립중앙박물관이 공개한 이른바 ‘묵서지편(墨書紙片)’에는 석가탑이 건설 이후 어느 시점에 중수되었음을 알려주는 기록들이 있어, 다라니경을 비롯한 각종 유물들이 불국사를 세울 당시의 유물이 아닐 가능성도 배제할 수 없게 되었다. 다라니경의 제작 시기와 지역, 나아가 한국 목판인쇄 기술의 기원이 밝혀지기 위해서는 연구가 좀 더 진행될 필요가 있다.

인쇄기술

고려의 기술은 안으로는 신라기술의 전통을 바탕으로 하고, 밖으로는 송나라 문화의 영향과 자극을 받아 형성되었다. 고려의 기술적 발전을 대표하는 것은 목판인쇄와 금속활자인쇄술, 고려청자이다. 고려의 목판인쇄는 송판본(宋板本)을 좋아했던 지배층의 취향을 충족하려던 서예적 동기에서 비롯된 것이지만, 다른 한편 불력(佛力)의 도움을 받아 거란과 몽고의 침략에서 나라를 구하려던 종교적 염원도 중요한 배경이었다. 세계에서 가장 규모가 큰 최고의 판목으로 알려진 고려의 『팔만대장경』도 이렇게 해서 만든 것이다.

이후 고려의 인쇄술은 목판인쇄를 계속 사용하면서도 동시에 활자를 사용하는 활판인쇄 기술을 발전시켰다. 나무 활자를 이용한 활판 인쇄기술은 중국인이 이미 11세기에 사용했다는 기록이 있지만, 활자 인쇄를 금속공예에서 얻은 기술을 응용하여 더 견고하고 완전한 인쇄를 가능하게 한 금속활자로 발전시킨 것은 고려였다. 1234년 강화도에서 『상정예문(詳定禮文)』 28부를 “주자(鑄字)”로, 즉 금속을 녹여 만든 활자로 인쇄했던 것이다. 이 최초의 금속활자 인쇄본은 남아 있지 않지만, 현존하는 가장 오래된 금속활자 인쇄본은 역시 14세기 고려에서 간행된 『직지심체요절(直指心體要節)』이다.

고려의 공장은 금속활자의 주조에 필요한 모래 거푸집의 제조법을 알고 있었고, 금속활자에 알맞은 먹과 질 좋은 종이를 만들고 있었다. 금속활자 인쇄를 위한 기술적 요건이 잘 갖추어져 있었던 것이다. 고려공장이 발명한 것은 청동활자를 주조하는 주형이었다. 그것은 인쇄술 발달에 있어서 중요한 공헌이었다. 아마도 그 기술은 신라공장이 쌓아올린 청동제 대범종 주조기술의 전통을 이어받은 것 같다. 한국의 광산물 중에서 구리가 많았던 것도 고려에서 청동활자 인쇄가 세계 어느 지역보다 일찍 시작된 요인의 하나가 아닌가 한다.

고려청자

10세기 초 고려 도공들은 오랫동안 그들이 추구하던 비취옥의 신비로운 빛깔을 도자기에 재현하는 데 성공했다. 청자는 유약과 태토에 포함된 적은 양의 산화철이 환원해서 생긴 푸른색의 자기이다. 그것은 우리 자기 제조기술에 새 경지를 연 커다란 비약이었다. 고려청자의 제조는 고도로 승화된 기술의 소산이기 때문이다. 고려 도공이 아무런 기술적 바탕 없이 송청자(宋靑磁)를 모방해서 청자를 만든 것은 아니다. 고려 사람들이 이를 해낸 데는 선사시대의 토기로부터 오랜 기술적 축적이 있었기 때문이다. 고려청자는 가마의 기술전통, 유약과 태토의 기술전통, 아름다운 선과 그릇 모양의 예술적 전통을 이은 것이다.

처음에는 순청자를 구웠다. 산기슭 비스듬히 자리잡은 가마에 그릇을 넣고 아궁이에 불을 지펴 열이 일정한 온도에 오르면 아궁이를 막아 환원염이 되도록 불을 조절하는 방법이다. 그릇은 고도로 정선한 태토에 나무나 풀을 태운 재를 주원료로 하고, 장석(長石)이나 석영의 규산 성분을 섞어 만든 유약을 입혀 불 속에서 1,350℃(어떤 것은 1,200℃ 내외) 정도의 높은 온도로 가열한다. 이때 유약과 태토의 겉이 한데 어울려 유리같이 매끄러우면서도 그윽한 비색(翡色)이 나타난다.

12세기 전반 고려의 순청자 기술은 절정에 달했다. 장식 무늬는 중국청자와 달리 간결하고 소박하면서 산뜻하다. 그릇의 모양과 선은 흐르는 듯 자연스럽고, 예리한 각법(刻法)으로 수놓은 무늬는 비길 데 없이 아름다웠다. 유약을 입히는 기술 또한 세련되어 엷고 고르게 발라 날렵한 자태를 간직하게 했다. 순청자의 기술이 완성 단계에 이른 12세기 초 고려 도공들은 도자공예에서 새로운 경지의 기술을 개발했는데, 상감청자가 그것이다. 이는 그릇의 거죽을 파고 속에 백토 또는 흑토를 메워 청자의 푸른 바탕에 백색과 흑색의 무늬를 장식하는 기술이다. 이 기술의 개발로 고려청자는 그 아름다운 푸른색에 흑백의 선명한 도안이 화사하게 장식되기에 이르렀다.

상감기술은 그때까지 금속공예나 목공예에서만 쓰이던 기법이다. 금속의 표면을 파고 은이나 금을 박아 장식하는 은 입사(銀入絲) 기법이 있었고, 목공예품의 표면을 파서 그 속에 자개를 장식하고 옻칠을 하는 나전(螺鈿), 얇은 쇠뿔판으로 장식하고 주칠을 하는 화각(華角) 기법이 있었다. 그러나 도자기에 그러한 장식 수법을 쓴 것은 고려의 도공이 처음이었다. 이 기술로 고려 도공들은 시원스럽게 날아가는 학의 모습, 청초한 국화, 냇가 풍경 등의 문양으로 청자에 화사하면서도 우아한 멋을 더하는 데 성공했다.

천문 · 역법

고려 천문학은 관측천문학의 발달과 정확한 역(曆) 계산을 위한 노력으로 특징지을 수 있다. 천문관측은 처음 태사국(太史局)과 태복감(太卜監)에서 맡아 보다가 1023년(현종 14) 사천대(司天臺)로 통합되었고, 다시 사천대와 태사국으로 분리되었다가 1308년(충렬왕 34) 서운관(書雲觀)으로 통합되어 직제가 개편되었다.

천문관측을 위하여 서운관에서 어떠한 관측시설이나 기구가 사용되었는지는 알려져 있지 않다. 오직 송도(松都) 만월대 서쪽에 고려 첨성대로 알려진 석조물이 있으나, 그 설립연대나 기능, 설치된 의기(儀器)에 대해서는 알 길이 없다. 다만 고려 초부터 태사국에 영대랑(靈臺郎) · 사신(司辰) · 감후(監候) 등 천문관측을 맡은 관리들이 있었던 것으로 보아, 송도에 천문관측대와 기구가 있었을 것은 확실하다.

고려의 천문관리들은 천체운행을 관측하여 풍부한 기록을 남겼다. 『고려사』 천문지(天文志)에 집약된 475년간의 관측기록 중 132회에 달하는 일식(日蝕) 기록은 중세 이슬람 천문학자들이 남긴 기록에 맞먹는다. 태양 흑점 기록은 특히 주목된다. 그것은 ‘일중흑자(日中黑子)’라고 표현되어 있는데, 1024년부터 1383년 사이 34회에 달하고 있다. 주목해야 할 것은 흑점 관측의 주기성이다. 1151년 3월부터 1278년 8월까지 8년에서 20년마다 태양 흑점이 관측되고 있는데, 현대 천문학에 말하는 평균주기 7.3∼17.1년과 거의 일치한다.

고려의 역법은 신라에서 쓰던 당나라의 선명력(宣明曆)을 그대로 계승했다. 당시 중국은 이미 새 역법으로 고친 뒤였지만, 고려는 이를 독자적으로 추산할 수 없었으며 또 중국의 잦은 개력으로 이를 받아쓰기도 어려운 상황이었다. 고려가 원나라에 예속된 이후 원나라 세조는 곽수경(郭守敬)의 「수시력(授時曆)」을 보내와 채용하기를 명했다. 이 역법은 중국 역법사상 가장 높이 평가되는 훌륭한 것이었다. 그러나 고려의 천문학자들은 「수시력」의 개방술(開方術)을 완전히 익히지 못해 일월식(日月蝕)의 추산법을 몰라 어쩔 수 없이 선명력의 구법에 의하여 추보했다. 그 결과 일월식 추산에 오차가 심했다. 이 문제가 해결된 것은 조선 세종대에 이르러서였다.

의학

고려시대의 과학적 업적으로는 의학을 빼놓을 수 없다. 우리나라에서 의학이 체계화되기 시작한 것은 대체로 6, 7세기 경이었다. 중국 의학을 바탕으로 해서 쌓아올린 우리의 의학에 한국산 의약이 쓰이기 시작한 것이다. 도홍경(陶弘景)의 『본초경집주(本草經集註)』에는 11종의 한국산 의약이 적혀 있으며, 10세기 일본의 유명한 의서인 『의심방(醫心方)』에는 백제와 신라의 의서에서 처방이 인용되었다. 고려의학은 이러한 전통 위에 성립되었다. 10세기 국립의학교가 창립되고, 의원(醫院)의 국가시험제도가 시행되었다.

12, 13세기에 걸쳐 송나라의 의학이 적극 도입되는 한편, 이를 토대로 고유의 약재를 이용한 독자적 처방, ‘향약방(鄕藥方)’이 『향약구급방(鄕藥救急方)』 3권으로 간행되었다. 이 책은 현존하는 우리나라 최고(最古)의 의서이다. 이 시기에 이루어진 고려의학의 발전은 13세기 이후에 나타난 여러 향약의서(鄕藥醫書)로 이어졌다. 이 책들은 대부분 전해지지 않으나, 그 처방을 인용한 내용이 조선 초 간행된 『향약집성방(鄕藥集成方)』에 남아 있어 미루어 짐작할 수 있다. 고려 말기에 사용하던 향약의약서의 처방 내용을 종합해 보면, 대체로 당 · 송의 의약적 지식의 토대 위에 한국산 약재에 의한 각종 처방이 연구, 수집되어 이루어진 고려 의학 발전의 결실이라고 볼 수 있다.

청동활자 인쇄술의 발전

지금까지 살펴보았듯이 한국의 과학은 중국 과학의 압도적 영향 하에 있으면서도 이를 소화하여 나름의 창조적 발전을 여러 분야에서 이룩했다. 이러한 창조성은 조선시대에 이르러 더욱 두드러지게 나타났다. 특히 조선 왕조의 개창 초기에 형성된 문화 창조의 기운과 의욕적인 노력은 새 왕조의 과학기술 발전에 강한 추진력이 되었다. 1403년(태종 3) 태종은 대신들의 반대에도 불구하고 유명한 계미청동활자(癸未靑銅活字)의 주조를 강행했다. 이 사업은 태종이 말한 것처럼 ‘천하의 서적을 모두 인쇄’하기 위해 시작된 것이다. 중국에서 사 오는 책에만 의존해서는 안 된다는 것으로서, ‘백년지대계’를 위한 거시적 문화 정책의 일환이었다.

물론 계미자로 인쇄한 책들은 현존하는 고려 목판본보다 좋은 인본(印本)이라 할 수는 없다. 인쇄의 능률, 소요되는 경비와 노동력의 면에서도 고려의 기술에서 별로 나아진 것이 없다. 하지만 이 사업은 세종에 의해 계승되어, 조선식 활판인쇄기술은 크게 발전하고 완성의 단계에까지 이르렀다. 15세기의 조선 금속활자본이 같은 시대 어느 지역의 인본보다 깨끗한 것은 그 기술 수준이 높았음을 나타내는 것이다. 1434년(세종 16) 갑인자(甲寅字)의 주조와 인쇄기 개량으로 완성된 금속활자 인쇄술은 이후 인쇄를 전담한 중앙관서인 주자소(鑄字所)를 중심으로 하여 계승되어 순조로운 발전이 계속되었다. 실제로 조선 500년간 25회에 이르는 금속활자의 주조가 있었다.

하늘의 과학

세종대의 과학적 성취는 특히 천문학 분야에서 두드러진다. 대간의대(大簡儀臺)를 중심으로 한 경복궁의 천문대에는 간의(簡儀) · 수운혼천의(水運渾天儀) · 혼상(渾象) · 규표 · 정방안(正方案:방위지시표) 및 각종 해시계 등이 마련되고, 자격루(自擊漏)라 불리는 자동시보 물시계와 옥루(玉漏)라 불리는 천상시계(天象時計) 등의 장치가 부설되어 있었다.

총 7년이 걸린 천문관측 기구 제작을 위해 세종은 수학자 · 천문학자 · 기술자를 명나라에 보내어 중국의 제도를 연구하게 했다. 그 결과 중국 천문학의 역사상 가장 정밀한 원나라 곽수경의 제도가 기본 모델로 선택되었고, 실제 제작과정에서 대부분 조선식으로 개량되었다. 경복궁 천문대의 완성과 천문의기(天文儀器)의 제작 이후 정부의 관측활동은 한층 더 정비되었다. 서운관의 관측규정은 엄격함에서 현대 천문기상대에 결코 뒤지지 않는다. 조선 후기의 천문 관측 일지에 의하면 관측과 기록 및 보고가 규정대로 시행되고 있었음을 알 수 있다.

세종대는 역법 분야에서도 커다란 진보가 있었는데, 최초로 천체운행을 계산하여 일월식을 예측할 수 있는 기법을 보유하게 된 것이다. 이순지(李純之)와 김담(金淡)의 주도로 1444(세종26)년 간행된 『「칠정산(七政算)』」은 원나라 수시력과 회회력(回回曆)의 계산법을 소화하여 나라의 수도인 한양에 맞게 정리한 것이다. 이를 통해 한국은 처음으로 독자적인 역법계산능력을 보유하게 되었다.

세종대는 강우량의 과학적 측정법이 발명되고 이를 바탕으로 전국적인 우량 관측 및 보고 시스템을 갖춘 시기이기도 하다. 1441∼1442년에 걸쳐 측우기와 수표(水標)라는 측정기구를 발명하여 강우량의 정량적 측정법이 완성되었다. 이러한 우량계의 발명은 강우시기가 7, 8월에 치우친 우리나라의 자연조건을 통계적으로 파악하여, 그것을 극복하려고 애쓴 노력의 결실이었다. 그들은 땅 속에 스며든 빗물의 깊이를 재던 이전의 부정확한 측정법을 개량하여, 빗물을 일정한 그릇에 받아 측정하는 방법으로 발전시켰다. 측우기는 중앙의 서운관, 지방의 관아에 설치하여, 전국적인 우량 관측 보고 시스템이 가동되었다.

지리학과 지도

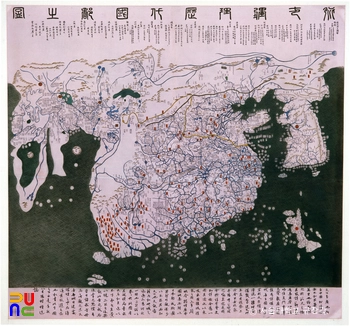

중국과학을 바탕으로 한 창조적 개량은 지리학 분야에서도 찾아볼 수가 있다. 1402년에 그린 세계지도 「혼일강리역대국도지도(混一疆理歷代國都之圖)」는 14세기 중국의 「성교광피도(聲敎廣被圖)」와 「역대제왕혼일강리도(歷代帝王混一疆理圖)」를 바탕으로 한반도와 일본을 덧붙여 그린 것이다. 이 세계지도는 중화적세계관(中華的世界觀)을 나타내고 있으나, 유럽과 아프리카 지역을 포함하는, 당시로서는 최신의 지리 지식을 반영한 것이다.

우리나라 지도로는 세종 때 전국적으로 실지 측량에 의한 지도의 제작을 시작하여 한층 정확한 조선지도를 완성했다. 일본의 나이카쿠문고(內閣文庫)에 보존되어 있는 15세기 전반의 조선지도는 당시에 제작한 세계 어느 지역의 지도에도 뒤지지 않는다. 15세기에 편찬된 조선의 지리지(地理誌)는 당시 중국 지리지의 모델 가운데 하나였던 「방여승람(方輿勝覽)」과는 형식과 구성이 다른 조선식 인문지리지이다. 그것은 직접적 현지 조사와 문헌 연구를 바탕으로 체계를 세운 것이다. 1422(세종 14)년 1월에 착수하여 7년 만에 완성한 『신찬팔도지리지(新撰八道地理志)』는 22년 뒤 『세종실록』이 편찬되면서 그 속에 개정 증보되어 포함되었다.

조선의 지리지는 그 뒤 15세기 후반 「조선전도(朝鮮全圖)」와 각 도의 지도를 덧붙여 한층 더 정비된 인문지리지가 되었다. 1478년(성종 9)에 완성한 양성지(梁誠之)의 『팔도지리지』는 조선 초기 지리지의 결산이라고 할 수 있는 발전적 저서임에 틀림없으나, 출간되지 못하고 『동국여지승람』 속에 묻혀버리고 말았다. 『동국여지승람』은 15세기에 출간된 지리지 가운데 가장 정확하다는 점에서 매우 중요한 지리책이다.

의학

세종 대에 의학 분야에서는 한편으로는 고유의 의약학이 체계화되고, 다른 한편으로는 동아시아 의학이 집대성되는 성과가 동시에 나타났다. 고려 말기에 시작된 고유 의약에 의한 독자적 처방의 체계화는 조선시대에 이르러 더욱 확대되었다. 14세기 말에서 15세기 초에 걸쳐 『향약제생집성방(鄕藥濟生集成方)』 『향약본초(鄕藥本草)』가 편찬되어 우리나라 의약에 관한 지식이 정리되었다. 이들을 하나로 요약하고, 의약학적 연구를 더해서 체계를 세운 것이 1433년 완성된 『향약집성방(鄕藥集成方)』이다. 거기에는 703종의 한국산 의약이 나와 있다.

이와 병행하여 이룩된 것이 『의방유취(醫方類聚)』의 편찬이다. 1445년에 완성한 이 의학대백과사전은 우리나라와 중국의 의서 153종을 집대성한 것으로, 15세기 최대의 의서 가운데 하나였다. 조선 의학의 개성이 보다 강하게 나타난 의서는 그로부터 1세기 반 뒤에 쓰인 또 하나의 의학대백과사전인 『동의보감(東醫寶鑑)』이었다. 1596년에 시작하여 1610년에 완성된 이 의서는 그 서명에서 알 수 있듯이 동의, 즉 조선의사 또는 조선의학의 보감이었다. 1,420종의 의약을 포함하는 이 의서는 저자 허준(許浚)의 의학사상이 강하게 나타나 있는 점에서 『의방유취』와 다르다.

군사 기술

군사기술에서도 조선의 특색이 강하게 나타났다. 조선식 화포와 거북선의 출현이 대표적인 예다. 화포는 고려 말의 전란기부터 실용화되었는데, 세종 때 이르러 중국의 양식에서 완전히 벗어나 조선식으로 규격화하여 그 전면적 개주(改鑄)가 이루어졌다. 1448년(세종 30)에 편찬, 간행한 『총통등록(銃筒謄錄)』은 개주한 화포의 주조법과 화약사용법 등을 상세히 기록, 정확한 규격을 그림으로 표시한 책인데, 조선 화포제조에 새로운 전기를 마련한 주목할 만한 업적으로 평가되고 있다.

조선 초기의 전함으로 유명한 거북선은, 고려 말에서 조선 초에 걸친 왜구의 침입을 막기 위해, 특히 그들의 백병전술에 대비하여 만든 조선 특유의 전선이다. 거북선은 15세기 초에 건조되었는데, 이후 임진왜란 때 다포장(多砲裝) 중장갑의 연해용(沿海用) 돌격전선으로 이순신(李舜臣)의 조선 수군이 일본 수군과의 해전에서 대승을 거두는 데 크게 기여했다.

배경

세종 대에 정점에 이른 조선의 과학기술은 이후 차차 쇠퇴하기 시작했다. 특히 전후 7년에 걸친 임진 · 정유의 왜란은 조선에 극심한 피해를 입혀 조선의 과학은 크게 위축되었다. 모처럼 기틀을 굳혀가던 과학기술의 자주적 기반은 안정을 잃었고, 그 뒤 주자학(朱子學)의 융성과 서구과학과의 단편적이고 불연속적인 접촉은 조선과학의 자주적이고도 계통적인 발전에 어두운 그림자를 던져 주었다. 거기에 또 17세기 전반 청나라의 침략에 의한 커다란 피해가 뒤따랐다.

전란에 의한 피해는 과학기술 전통의 단절로 나타났다. 세종 대에 만든 과학기기는 더 이상 제작할 수 없게 되었고, 17세기 후반에서 18세기에 이르러 다시 그 수준을 회복했을 때 청나라의 과학기술은 이미 조선으로서는 따라갈 수 없을 정도로 앞서고 있었다. 18세기 청나라의 문물을 배우자고 호소한 이른바 북학파(北學派)의 주장은 조선의 이러한 현실을 배경으로 해서 나타났다. 그들은 청조(淸朝)가 받아들인 서구의 학문과 기술을 동경했던 것이다.

조선 후기의 실학자들은 중국에서 유입된 서구 과학기술의 자극을 받아 철학적 사색에만 치중하던 사조에 반발하여, 실사구시(實事求是)의 정신에 입각한 실학운동을 벌여 서구학문의 도입을 추진했다. 실학자들은 중국에서 한역(漢譯)한 서구 과학서를 통하여 또는 북경의 서양 예수회 수사들과 직접 접촉하여 서구 과학지식과 문물의 도입에 힘썼다.

서양천문학의 영향으로 실학자를 중심으로 한 조선학자들은 새로운 우주체계를 받아들이고 나아가 지구중심의 지전설(地轉說)을 제창했으며, 서양지리학의 영향으로 중국 중심의 세계상을 넘어선 새로운 지리적 세계관을 받아들였다. 즉 대지는 구체(球體)이며 세계는 유럽 · 아프리카 · 아시아 · 남북아메리카 · 메가라니카(남방대륙)의 5대륙으로 이루어졌고, 기후는 위도를 따라서 5대(帶)로 나누어져 있다는 지식을 받아들인 것이다.

실학자들은 전통적 공장기술을 학문의 대상으로 삼아 체계를 세우는 일에도 힘썼다. 그것은 서양의 각종 기계기술서와 중국의 전통기술서의 유입에 자극받은 것이기도 했다. 실학자들은 이러한 선진적 기술을 받아들이기를 역설했고, 한편으로는 한국의 우수한 전통기술을 계승하게 하는 일에 앞장섰다. 하지만 그러한 노력에도 불구하고 그들은 우리의 오랜 기술적 유산을 모두 정리할 수 없었다. 무엇보다 이미 완전히 잊힌 경험적 비법이 많았다는 데 원인이 있다. 따라서 그들의 저술은 어쩔 수 없이 많은 부분을 중국 기술서의 인용으로 이루어졌다. 거기에는 물론 중국의 기술이 더 우수하고 선진적이라는 생각이 뿌리 깊이 박혀 있었던 것도 사실이다.

실학과 서양과학

조선의 학자들이 유럽을 뚜렷이 인식하기 시작한 것은 1603년 중국에서 유입된 리치(Ricci,M.)의 「 곤여만국전도(坤輿萬國全圖)」(1602)를 본 뒤였다. 이는 조선학자들에게 새로운 세계관을 가지게 하는 중요한 계기가 되었다. 1631년 명나라에 파견된 사신에 의해 망원경과 자명종, 한역된 서구의 천문 · 지리학서 등이 도입되어 서유럽 과학기술에 대한 지식과 호기심을 북돋워 주었다.

1645년 청나라가 서양의 시헌력(時憲曆)으로 역법을 바꾼 일은 조선 천문학에 새로운 자극을 주었고, 조선도 뒤이어 서양역법으로 개정하게 되었다. 조선의 많은 학자들이 연례적으로 중국에 가는 사신의 일원으로 파견되어 예수회 수사와 접촉하려고 애썼고, 과학기술을 배워 많은 책을 사 옴으로써 서양과학에 대한 정보가 지식 사회에 점차 확산되기 시작했다.

서양과학의 우수성을 인정한 초기의 실학사상가로는 성호 이익(李瀷)을 꼽을 수 있다. 그의 백과전서적 저술 『성호사설(星湖僿說)』에는 서양과학 지식의 영향이 여기저기 엿보이는데, 특히 서양천문학의 정밀성을 높이 평가하여 “공자(孔子)가 다시 태어나도 이를 수용하리라”고 말하고 있다. 그는 특히 서양의 지구설(地球說)을 깊이 신뢰했다. 그는 둥근 땅 위에 중심은 없으므로 그때까지 믿어오던 것처럼 중국이 세계의 중심이 아닐 수 있다는 사실에 깊은 충격을 받았다. 이후 실학자들이 공통적으로 보여 주는 중국 중심적 세계관에 관한 회의는 바로 서양 지구설에서 자극 받아 등장한 것이다.

서양과학의 영향을 크게 받은 실학자로 홍대용을 빼놓을 수 없다. 잘 알려진 그의 지전설도 사실은 당시 중국에 소개된 서양과학서에서 얻은 지식을 바탕으로 하여 나온 것으로 보인다. 갈릴레이 이후 중국에 온 선교사들은 코페르니쿠스의 지동설을 잘못된 학설로 소개했지만, 홍대용은 지동설의 일부를 자기 나름대로 옳다고 판단하기에 이른 것으로 보인다. 그의 저술 『의산문답(醫山問答』에는 지전설 외에도 우주의 기원, 은하수의 정체, 여러 천문기상현상에 관한 다양한 사색이 담겨 있다.

유명한 실학자 정약용도 서양과학의 영향을 깊이 받은 인물이다. 그의 저술에는 서양의 지구설은 물론 빛의 굴절, 렌즈의 작동, 원시 · 근시의 원리, 서양식 기계의 구조와 작동 원리 등에 관한 논의가 담겨 있다. 특히 그는 1792년 수원 화성을 쌓을 때 기중기를 고안하여 건설비를 크게 절약했다고 알려져 있는데, 이때 그가 참고한 책이 테렌즈(Terrenz,J., 騰玉函)가 17세기 초에 지은 서양기계 소개서인 『기기도설(奇器圖說』이었다. 그는 선진 기술의 도입을 적극적으로 주창하여, 그의 저술 『경세유표(經世遺表)』에서는 중국과 서양의 앞선 기술을 도입하기 위해서는 ‘이용감(利用監)’이라는 정부기구를 둘 것을 건의했다. 비슷한 주장은 박제가(朴齊家)의 『북학의(北學議)』에서 북경의 서양 선교사를 초빙해 그들의 기술을 체계적으로 배우자고 한 데서도 보인다.

서양 과학의 수용은 1801년에 일어난 신유사옥을 기점으로 주춤해지기는 했지만 19세기 초에도 지속적으로 이어졌다. 이 시기의 대표적인 인물인 최한기(崔漢綺)는 이전보다 더 체계적으로, 더 최신의 서양과학을 소개했다. 1836년에 쓴 『신기통』 · 『추측록(推測錄)』에서는 아직 17세기 예수회 선교사의 작품만을 소화하고 있었지만, 1857년 『지구전요(地球典要)』 이후의 저술에서는 19세기 개신교 선교사들이 중국에 소개한 최신의 성과를 접하고 이를 폭넓게 소개하고 있다.

결론적으로, 조선 후기의 서양과학 도입은 중국이나 일본의 경우와 같이 서양인들과의 직접적 접촉에 의하여 이루어지기보다는 한역된 서양과학서를 통한 간접적인 방법이 주류를 이루었다. 게다가 대부분 천문 · 역산학 · 지리학 및 일부 기계기술에 치중되어 있었다. 즉 조선에 도입된 서양과학은 폭넓지 못했고, 단편적이며 불연속적인 수준에 머물러 있었다. 그 결과 동시대 일본이나 중국의 상황과 비교해 볼 때 우리 나라 서양과학기술 이해는 전반적으로 낮은 수준이었다. 결국, 1876년 개국 이전의 서양과학 수용은 일부 지식층에 개화의 필요성을 인식시켜주는 역할을 했을 뿐, 실제 과학 분야에서 두드러진 업적으로 이어지지는 못했다.

개화기의 과학기술

조선 정부가 서구 과학기술 수용에 적극적인 태도를 취하기 시작한 것은 1876년 일본에 의해 강요된 개국(開國)이 이루어진 이후였다. 1881년 영선사행(領選使行)을 중국 텐진(天津)의 병기창에 파견한 일과 조사시찰단(朝士視察團)을 일본에 파견한 일은 서구 과학을 받아들이겠다는 조선정부의 강한 의지의 표시였다. 영선사행을 통해 서구의 근대 화학, 전기기술의 초보적 지식을 익힌 소수의 기술자들이 등장했으며, 조사시찰단은 일본에서 정착되어 가는 서구과학의 여러 분야를 성공적으로 시찰하고 돌아왔다.

정부의 개화정책에 대한 보수적 유학자의 위정척사론(衛正斥邪論)적 반발이 거세게 일어났지만, 그에 대해 조선 정부와 개화 관료들은 전통적 유교의 도를 보존하면서 서양문물의 선택적인 수용을 주장하는 온건한 동도서기론(東道西器論)으로 대응했다. 하지만 시간이 흐름에 따라, 좀 더 적극적인 서구화를 주장하는 입장이 정부 내에서 힘을 얻어갔다. 특히 1894년 청일전쟁에서 일본이 중국에 대해 승리하면서, 메이지 일본의 모델에 입각한 서구적 개혁은 불가피한 대세로 굳어졌다.

이 시기를 전후로 국내외에서의 근대적 교육을 통해 과학기술을 익힌 인력도 나타나기 시작했다. 국내에 근대적 교육시설이 충분치 않던 상황에서 외국 유학이 근대적 학문을 익히기 위한 중요한 방편으로 추진되었다. 갑오개혁 직후인 1895년에는 182명의 유학생이 일본에 파견되어 게이오의숙(慶應義熟)에서 단기간의 기초교육을 받았으며, 그 일부가 훗날 고등교육까지 이수하게 된다. 1899년에는 6명이 도쿄고등공업학교의 색염과와 응용화학과를 졸업했고, 다른 곳에서 측량 · 광산학 등을 마친 사람들도 있었다. 1900년대에 가서야 과학을 전공하는 학생이 늘어났고, 조선공학을 전공한 상호(尙灝)가 1906년 도쿄제국대학 공학사가 되었는데, 그는 한국인으로는 최초로 이공계 대학을 졸업한 이였다.

국내에서의 과학기술 교육도 정부, 민간의 유지, 기독교 선교사의 노력에 의해 추진되었다. 미국에서 돌아온 보빙사 일행의 요청으로 정부는 서양의 제도와 문화를 받아들이기 위해 1886년 육영공원(育英公院)을 세웠다. 거기서는 미국에서 교사를 초빙해 양반과 고관의 자제에게 과학을 포함한 근대적 학문을 교육했으나 고등교육기관으로 발전하지 못했고 8년만에 문을 닫았다.

기독교 선교사들도 교육과 의료사업을 펼치며 근대 과학과 의학을 조선사회에 소개했다. 1884년 미국 선교사 알렌(Allen, H.N.)은 갑신정변에서 중상을 입은 민영익(閔泳翊)을 치료해 준 것이 인연이 되어 고종의 시의(侍醫)가 되었다. 알렌의 건의가 받아들여져 1885년 왕립병원 광혜원(廣惠院)이 설립되었는데, 이 병원은 곧 제중원(濟衆院)으로 이름을 바꾸어 조선인에게 서구의술을 베풀었다. 미국인 아펜젤러(Appenzeller, H.G.)와 스크랜턴(Scranton, W.B.)은 배재학당, 이화학당과 같은 사립학교를 세워 한국인 학생을 교육했다. 1894년 제중원이 폐쇄된 이후 그 책임자였던 에비슨(Avison, O.R.)은 미국에서 후원금을 얻어와 1904년 세브란스(Severance)병원과 세브란스연합의학교를 설립했다.

갑오개혁 이후 조선 정부는 좀 더 적극적으로 근대적 교육의 진흥을 위해 노력했는데, 각종 기예학교(技藝學校)를 설립한 것이 대표적인 사례이다. 기예학교의 설립은 1899년부터 본격화되었다. 우선 관립상공학교 관제가 반포되어 과학기술 교육의 제도적 기반이 마련되었다. 이와 함께 우무학당(郵務學堂) · 전무학당(電務學堂) · 양지견습생(量地見習生)에 관한 규정이 마련되었다. 의학에서도 관립의학교가 세워져 서양의학과 한의학을 병행한 교육이 시행되었다.

민간에서도 교육사업이 활발히 전개되었다. 한성직조학교(漢城織造學校), 철도학교, 낙영학교(樂英學校) 철도과와 공업제조과, 흥화학교(興化學校) 양지속성과(量地速成科) 등이 설립되었다. 이러한 움직임은 일제의 침략이 본격화된 이후 더욱 활발해 져서 1905년 이후 공업기술학교 6곳, 수리학교(水利學校) 4곳, 광업학교 한 곳이 문을 열었다. 특히 1908년부터는 일제의 토지침탈에 대항하여 사립 측량학교가 백여 군데 생기는 붐이 일어났다.

하지만, 러일전쟁 이후 일제의 조선 통감부가 대한제국 정부를 실질적으로 장악하면서, 그때까지 추진되던 한국 정부의 과학기술 진흥 노력은 대부분 무산되거나 일제의 식민지 지배 정책에 부응하는 방향으로 왜곡되었다. 예를 들어, 한말의 대표적인 기술학교인 관립 상공학교(商工學校)는 통감부가 설치된 이후 관립 공업전습소(工業專習所)로 재편되었다. 고급 기술 엘리트를 양성하려는 원래의 목적이 실기에 능한 하급 기술자를 단기교육으로 양성해 실무에 배치하려는 쪽으로 바뀌었으며, 전체적 교육 및 연구 방향도 식민정책에 봉사할 수 있도록 바뀌었다.

1910년 대한제국은 일본에 병합되었고 이제 식민지가 된 한국의 과학기술은 일본 통치자의 손에 맡겨졌다. 하지만 일본은 식민지 조선에서 독립적이며 높은 수준의 과학기술을 육성하는 데는 그다지 관심이 없었다. 일본의 과학기술 정책은 식민지 조선에 초보적이며 실용적인 기술 교육을 보급하여, 하급 기능 인력을 양성하는 데 초점을 맞춘 것이었다.

이러한 상황에서 조선인이 고급 과학기술을 학습하기 위해서는 일본이나 미국 등으로 유학하는 길 밖에 없었다. 하지만 일제는 유학생 규정을 강화하고 조선의 학제를 일본에 비해 열등하게 규정함으로써 조선인의 일본 및 해외 유학을 적극적으로 통제했다. 3.1운동 이후 유학생 규정이 완화되고 조선의 학제가 일본과 동등하게 조정되자, 비로소 유학생의 수가 늘어났다. 이중 일부가 이공계 분야를 전공했는데, 1945년 해방 직전까지 해외 유학을 통해 대학에서 이공계 분야를 전공한 한국인은 약 400명에 이른다.

그에 비해 국내의 과학기술 고등교육은 일제강점기 전체에 걸쳐 열악한 수준에 머물렀다. 1916년 경성공업전문학교가 세워지기 전까지 조선에는 공업전습소와 몇몇 간이(簡易)공업학교가 있을 뿐이었고, 교육내용도 초보적인 수준에 머물렀다. 교육열은 크게 높아졌는데 이를 수용할 상급학교는 없었다.

조선인들은 이 문제를 스스로 해결하려는 움직임을 보였다. 조선인들은 국채보상운동으로 모금된 자금을 합병 후 민립대학 설립기금으로 돌려쓰려 했다. 보성전문학교는 기금을 모아 학교를 확장, 개편하고 보성대학으로 명명했다. 언더우드(Underwood, H.G.) 등이 주축이 되어 경신학교(儆新學校)에 대학부를 설치해 독립된 대학으로 발전시키려는 시도도 있었다.

이에 자극을 받은 일제는 조선인의 불만을 달래 사회 안정을 도모하는 한편 조선에 거주하는 일본인 학생들의 일부를 상급학교에 수용할 필요를 느끼게 되었다. 이런 배경에서 문을 연 경성공업전문학교는 염직 · 응용화학 · 토목 · 건축 · 광산 등의 학과를 갖추었다. 이 학과들은 전통산업의 개량과 총독부 통치의 원활한 수행을 위한 분야였고 기계 · 전기 · 금속 등 학과는 중일전쟁 이후에야 설치되었다.

대학에 이학부 · 공학부를 개설해야 한다는 조선인들의 열망은 컸다. 1920년대 민립대학설립운동 때도 이학부 · 공학부를 만들 계획이 있었지만, 일제에 의해 설립된 경성제국대학에는 법문학부와 의학부만 설치되었을 뿐 이공학 분야의 학부는 설치되지 않았다. 결국 1930년대 후반 일제의 대륙침략이 본격화되어 전쟁을 위한 과학연구의 필요가 생긴 후에야 뒤늦게 경성제국대학에 이공학부 예과(1938)를 설치하게 되었다. 하지만 경성제대 이공학부의 교수진은 전원 일본인이었으며, 일본이 패망할 때까지 배출된 졸업생 가운데 한국인은 36명으로 전체의 30%에 지나지 않았다. 경성제국대학도 다른 고등교육기관처럼 일본인 중심이었던 것이다.

식민지 조선 내에 과학기술 관련 고급 연구자가 소수였으므로, 과학기술 학회 활동도 활발하지 않았다. 조선 내의 과학기술 관련 학회는 조선박물학회(朝鮮博物學會, 1923), 조선화학회(1929), 1940년대에 설립된 일본토목학회 조선지부, 일본공업화학회 조선지부 정도였다. 그나마 학회에서 활동한 사람들은 대부분 일본인이었고 한국인은 극히 드물었다. 조선박물학회만이 예외여서 상당수의 한국인 연구자가 참여해 활동을 벌였다.

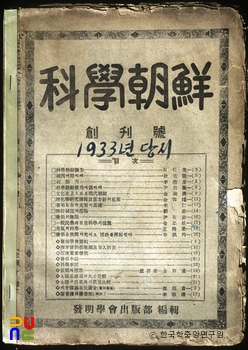

이렇듯 빈약한 과학기술의 상황을 극복하기 위해 조선인 민족주의자, 과학기술자들은 다양한 노력을 벌였다. 앞서 언급한 교육기관 설립운동이 그 한 가지 예이다. 1930년대 중반에는 김용관(金容瓘)을 비롯한 경성공업전문학교 출신 기술자들이 중심이 되어, 과학을 대중화하고 전문적 연구를 진흥하기 위한 대중적 과학운동이 전개되었다. 발명학회(發明學會)를 조직적 기반으로 하고 『과학조선(科學朝鮮)』이라는 잡지를 선전 매체로 삼아 1934년부터 대중들에게 과학의 중요성을 설득하는 다양한 대중적 운동을 벌였다. 이 운동은 사회 유지와 대중들로부터 큰 호응을 받았으나, 1930년대 말 중일전쟁에 의해 일본 군국주의가 강화된 이후 쇠퇴했다.

해방 후의 과학기술

1945년 해방과 함께 한국의 과학기술은 새로운 전기를 맞게 되었다. 전문학교 수준의 훈련을 받은 기술자는 1000여 명 있었으나 당시 일본의 이공계 대학을 나온 한국인은 200명 정도였고, 미국이나 유럽에서 훈련받은 과학기술자가 100명 가까이 되었다. 의학 분야는 예외여서 의사 3,000명에 의학박사는 350명쯤 되었다.

특히 순수과학의 상황은 빈약하기 짝이 없었다. 수학은 최윤식(崔允植, 경성광산전문학교) · 장기원(張起元)을 비롯한 20여 명, 물리학은 최규남(崔奎南) · 조응천(曺應天) · 박철재(朴哲在) 등 박사를 포함해 20명, 화학은 응용까지 합하여 이태규(李泰圭) · 리승기(李升基) · 김양하(金良瑕) · 최황(崔晃) · 조광하(趙廣河) 등 5명의 박사를 포함하여 50여 명, 생물학은 석주명(石宙明) · 조복성(趙福成) · 강영선(姜永善) · 김준민(金遵敏) 등 10여 명이었다.

미국 군정통치 3년은 일본인들이 떠난 공백을 메우는 문제에 부딪쳤다. 미군정이 가장 관심을 보인 분야는 기상관측이었다. 과학기술 전담부서가 없는 상태에서 문교부 기상국과 중앙관상대가 서둘러 개설되었고, 미국에서 박사학위를 받은 이원철(李源喆)이 국장 겸 대장에 임명되었다. 미국 기상전문가단이 파견되어 남한 전역의 기상관측실태를 조사했고 단기과정의 기상관측훈련학교가 설치되었다.

1946년 초에는 미국 지질전문가단이 도착해 광물자원 조사사업을 벌였다. 특히 금광에 대한 조사가 집중적으로 이루어졌다. 조사사업은 4년이나 계속되어 1950년에야 끝났다. 그에 비해 산업기술에 대한 관심은 적었다. 초기에는 상무부에 기술교육지도위원회를 두어 정책을 세웠고, 1948년에야 문교부에 직업기술교육국이 신설되어 기술인력 양성 등을 추진했다. 기초과학을 진흥시키려는 노력도 부분적으로 이루어졌다. 생물학 분야에서만은 미국인 고문관이 상주하면서 교과과정 · 실험설비 등에 관한 조언을 해 주고 지원활동을 벌였다. 교사들을 훈련하는 임시학교를 열기도 했다.

경성제국대학은 광복 후 경성대학으로 바뀌었고 1946년에는 국립서울대학교로 개편하는 안이 발표되었다. 경성대학 · 경성공업전문학교 · 경성광산전문학교 · 경성의학전문학교 · 경성치과의학전문학교 · 경성약학전문학교 · 수원고등농림학교 등을 통합해 종합대학교로 만드는 안이었다.

그러나 일본식 대학에서 탈바꿈해 미국식 대학으로 만들려는 국대안(國大案)은 교수와 학생들의 격렬한 반대에 부딪쳤다. 국대안을 둘러싼 극한대립은 미군정이 원안에 부분적인 수정을 하는 것으로 수습되었지만 대학 교육에 막심한 타격을 주었다. 연구분위기는 크게 훼손되었고 많은 교수와 학생들이 대학을 떠났고, 그 일부는 북한으로 넘어갔다.

서울대학교가 발족하면서 경성대학 이공학부는 문리과대학 이학부와 공과대학으로 나누어졌다. 이학부는 경성공업전문학교와 중앙공업연구소, 공과대학은 경성대학 이공학부와 경성광산전문학교의 건물과 시설을 이용해 개강했다. 미군정의 지원이 있기는 했으나 시설이 미약하고 교수진도 크게 부족해 실속 있는 교육, 연구는 이루어지기 어려웠다.

한말 고종이 설립한 전환국(典圜局) 광물분석소에 기원을 두고 1912년 개편된 중앙시험소는 광복 후 안동혁(安東赫)을 소장으로 재출발했다. 그것은 1946년 중앙공업연구소로 개편되었고 건국 후 상공부 소속으로 되었다. 중앙공업연구소는 당시 유일한 종합공업연구기관으로서 광복 후부터 한국전쟁까지 과학기술 연구활동을 주도했다. 이 연구소는 정원 146명의 규모였고, 무기화학 · 유기화학 · 요업 · 염직공예 · 기계공작 및 식품의 6개 연구분야로 나누어졌다. 연구소는 공업기술의 지도, 보급과 공업기술자, 교사의 양성에 크게 이바지했다. 초창기 연구원들은 모두 뒤에 학계와 산업계에서 지도적인 몫을 했다.

광복과 더불어 가장 먼저 발족한 조선학술원은 학계의 모든 부문을 포괄한 단체였다. 그 안에는 이학부 · 공학부 · 기술총본부가 있었고 주요 과학기술자들이 망라되었다. 그러나 이념적으로 다양한 사람들 사이에 이견을 조정하기가 쉽지 않아 효율적인 운영을 할 수 없었다. 기술자들이 주축이 된 조선공업기술연맹도 결성되었다. 이 연맹은 공업정책 수립에 자문하고, 공업발전에 이바지하며, 기술자의 양성과 배치를 돕는 것을 목표로 삼았다. 이어 과학자와 공학자들이 함께 조선과학기술연맹을 결성했다. 또한 학회도 생겼는데 조선수물학회 · 조선화학회 · 조선생물학회 · 조선토목기술협회 · 조선건축기술협회 · 조선전기기술협회 · 조선기계기술협회 등이다. 1945년에 12개, 1946년에 6개, 1947년에 14개 학회가 탄생했다.

광복 후 과학기술자들은 일반대중을 대상으로 하는 과학잡지의 발간에도 열성적으로 참여했다. 주요 과학잡지로는 『대중과학』 · 『현대과학』 · 『과학세기』 · 『과학나라』 · 『과학과 발명』 등이 있었다. 과학잡지들은 과학기술의 계몽이 주목적이었고 과학의 실용적인 면에 치우쳤으나, 과학기술의 역사와 과학정책에 관한 글도 가끔 있었다. 『현대과학』은 전문과학자들의 참여가 높아 선진 과학기술의 소개가 두드러졌고, 『과학나라』는 청소년을 대상으로 해 순 한글로만 만들어졌으며, 『대중과학』은 좌익성향이 뚜렷했다.

광복 당시 과학기술자들은 대학과 연구기관들이 서울에 집중되어 있었으므로 대다수가 남쪽에 있었다. 그러나 1948년 남북분단이 임박하자 상당수의 과학기술자들이 북쪽으로 넘어갔다. 정치적 신념이 확고해 월북한 사람들은 얼마 되지 않았고 국대안 반대 등 여러 가지 이유로 물러나거나 탄압을 받은 사람들이 더 많았다. 그밖에도 북한에서 실시된 과학기술 진흥정책에 이끌려 월북한 사람들도 있다. 비날론을 합성해 일본에서 유명하게 된 공업화학자 이승기가 그런 경우에 속한다.

1950년대의 과학기술

1948년 단독정부 수립과 함께 한국의 과학기술은 새로이 출발할 기회를 맞았으나 미처 전열을 정비할 사이도 없이 전쟁이 일어났다. 한국전쟁은 그나마 빈약하기 짝이 없는 산업시설 · 대학 · 연구소에 큰 피해를 주었고 적지 않은 과학기술자들을 앗아갔다. 과학기술자들은 뿔뿔이 흩어졌고 그 일부는 군에 입대해 기술장교, 교관이 되거나 조병창(造兵廠) 등에서 문관으로 일했다.

국방부 병기행정본부 소속 과학기술연구소와 조병창 실험실은 1954년 국방부 과학연구소가 되었고, 정낙은(鄭樂殷)이 초대 소장을 맡았다. 국방부 과학연구소는 비교적 좋은 연구시설을 갖추었고 군사원조로 물자를 조달 받아 군사연구는 물론, 기초과학과 공업 연구도 활발히 했다. 이 연구소는 우수한 이공계 대학졸업자들을 뽑아 파격적인 병역특혜를 주고 유능한 과학기술자를 길러냈다.

한국전쟁이 소강상태로 들어간 1952년부터 해외유학생이 늘어나기 시작해 휴전 후에는 해마다 1천 명 이상이 해외로 나갔는데 그 가운데 절반가량이 이공계 유학생이었다. 흥미로운 것은 1950년대 유학생 6,700명 가운데 교수가 1,100명을 차지했는데, 이는 혼란기에 부실했던 학교교육을 보충하고 새로운 학문을 배우려는 열망 때문이었지만 그로 인해 이공계 대학은 한동안 공동화(空洞化) 현상이 일어나 교육에 큰 지장을 가져왔다. 유학국은 미국이 85%로 편중이 심했고 분야도 당시 유망했던 화학계열이 압도적으로 많았다. 뿐만 아니라 학업을 마친 유학생들이 귀국을 꺼려 두뇌 유출이 심각했다.

전쟁이 끝나자 주로 미국의 원조에 힘입어 전후 복구사업이 시작되었다. 해외활동본부(FOA)를 비롯한 여러 원조기관이 참여했는데 기술원조도 포함되었다. 기술원조는 기술자 해외파견, 외국기술자 초청, 용역계약, 물자도입으로 나누어 시행되었다. 기술원조 가운데 단일사업으로 가장 컸던 것은 1955∼1961년에 걸쳐 시행된 서울대학교 재건사업이었다. 서울대학교의 다른 대학들도 지원을 받았지만 산업부흥과 직결된 공대 · 의대 · 농대가 주요 지원대상으로 선정되었다. 대행기관으로는 미네소타(Minnesota)대학이 뽑혔다. 이 사업은 인사교류, 기구구입, 건물복구, 도서구입 등으로 나누어 추진되었다. 인사교류는 총 214명으로 64명이 배정된 공대의 경우 전체 교수의 80%에 이르렀다. 이들 가운데 학위를 받은 교수는 19명이었고 나머지는 단기연수를 받는 데 그쳤다.

또한 미네소타대학 교수들이 각 학과에 배치되어 학과 조직, 교과과정, 실험설비, 도서 등 모든 부문을 재구성하는 일을 맡았다. 그밖에도 서울대학교에는 다른 원조기금과 물자도 지원되어 그 액수는 6년 동안 1천만 달러에 이르렀다. 이는 같은 기간 외국 기술원조의 30%에 해당하는 액수였다. 이 사업의 결과 서울대학교의 기술교육은 미국식 체제로 개편되었고 교육여건이 크게 향상되어 교육이 본 궤도에 오를 수 있게 되었다.

1950년대 한국 과학기술계의 가장 중요한 사건이라면 한국원자력연구소의 설립일 것이다. 한국원자력연구소는 광복 전으로 역사가 올라가는 다른 연구소들과는 달리 정부가 새로 만든 최초의 본격적인 종합연구소였다. 1953년 미국 대통령 아이젠하워(Eisenhower, D.D.)가 제창한 ‘평화를 위한 원자계획(Atoms for Peace Program)’에 따라 1955년 주네브에서 원자력의 평화적 이용에 관한 국제회의가 열렸다. 한국은 미국의 권고를 받아들여 이 회의에 박철재 등의 대표를 파견했다. 박철재는 귀국하자 서울대 교수 윤세원(尹世元)에게 원자력 연구에 참여할 것을 권했고, 윤세원은 과학자 · 공학자 15명을 모아 원자력을 공부하는 비공식 세미나 그룹을 만들었다. 이들의 연구가 원자력연구소의 기초가 되었다.

1956년 원자력의 평화적 이용을 위한 한미쌍무협정이 체결되었고, 이어 문교부 기술교육국에 원자력과가 신설되었다. 협정에 의해 한국은 35만 달러의 원자로 구입비를 미국으로부터 받게 되었고 내자 3억원의 예산도 통과되었다. 1959년 원자력원이 발족했고 박철재를 소장으로 한국원자력연구소가 문을 열었다. 연구소에는 47명의 연구관을 두게 되어 있었다. 이렇게 원자력연구소가 정부의 집중투자 끝에 단시일에 출발하게 된 데는 대통령 이승만(李承晩)의 힘이 컸다. 이승만은 국위선양, 국방 등 이유 때문에 당시 첨단기술분야인 원자력의 개발에 각별한 관심을 가졌기 때문에 최대한의 지원이 주어졌던 것이다.

원자로 구매단이 미국에 파견된 것은 1958년이었다. 제너럴 어토믹(GA)의 트리가 마크(Triga Mark) II 연구용 원자로를 들여오기로 결정되었다. 원자로 부품은 이듬해부터 도착하기 시작해 원자로 설치공사가 기공되었다. 1년 만에 완공될 예정이던 건설공사는 곡절을 겪은 끝에 1962년에야 가동을 보게 되었다. 원자력연구소는 파격적인 예산조치의 특혜를 받아 막대한 돈이 투입되었다. 그러나 연구소는 경험의 미숙에서 온 시행착오와 일관성 없는 정책, 내부의 갈등으로 초창기에 상당한 진통을 겪었다. 원자력 연구는 한국에서 처음 시도된 종합적 과학연구였다. 1959년 원자력원이 주관한 제1차 원자력학술회의는 한국과학계가 총동원된 큰 잔치였다. 550명의 학자들이 회의장을 메웠다. 이후 학술회의는 해마다 커져 1962년에는 100편의 논문이 발표되었고 1966년까지 8차나 계속되었다.

1960년대의 과학기술

1960년대에 들어와 한국 경제는 급속한 성장을 보이기 시작했으나 낙후된 기술로 말미암아 공업발전에 한계가 있었다. 수출증대에 총력이 기울여졌지만 국제시장에서 경쟁에 이기려면 도입된 선진기술의 소화는 물론, 새로운 기술의 개발이 시급했다. 외국에서 돌아오지 않는 과학두뇌들을 불러들여 기술혁신의 중추역할을 할 산업연구기관을 창설할 필요가 있었고, 정부도 이에 적극적 관심을 보였다. 한 · 미 양국 정부의 합의에 의해 산업을 뒷받침할 기술의 전략적 개발을 목표로 하는 한국과학기술연구소(KIST)의 설립이 발표된 것은 1965년이었다. 1966년 발족한 KIST에는 정부가 부지를 무상 제공하고 기금 19억원, 건설비 18억 8천만원을 출연한 외에 미국원조 841만달러(무상 656만, 차관 185만)가 투입되었다.

이 연구소는 비영리 재단법인체로서 연구개발과 기술지원이 필요한 정부 또는 산업계의 요청에 따라 계약에 의한 수탁연구를 하는 종합연구기관의 성격을 띠었다. KIST는 외국의 대표적인 연구소들의 장점을 취해 만들어졌다. 캐나다의 국립연구회의(NRC)처럼 정부의 전적인 재정지원 아래 연구의 자율성을 확보했고, 나라가 필요로 하는 과제를 우선 연구분야로 선정하는 방식은 오스트레일리아의 연방과학산업연구기구(CSIRO)를, 기초연구 · 응용연구의 균형과 연구소 · 대학의 관계에서는 막스 플랑크연구소(MPI)를 따랐다. 연구실 운영에서 단위연구실제 및 그 독립성에 관한 원칙은 일본의 이화학연구소(理硏)와 같으며, 계약연구기관의 형태와 운영은 바텔기념연구소(BMI)의 것을 채택했다.

KIST는 여러모로 꽤 성공적이었다. 첫째, 해외에서 우수한 과학기술자를 유치하는 데 성공했다. 둘째, KIST는 연구목표를 적절하게 설정하여 다섯 가지 전략분야인 식품산업 · 재료과학 · 전기 전자공학 · 화학공학 · 기계공학에 집중했다. 셋째, KIST는 정부와 산업에 연구가 필요하다는 점을 인식시켰다. 설립된 지 2년 만에 연구계약고가 120만 달러에 이르렀고 4년 뒤에는 산업체와 맺은 계약고가 정부와의 계약고를 웃돌게 되었다.

1960년대 초 정부가 자립경제 건설을 지상목표로 내세우게 되자 이를 뒷받침할 과학기술의 진흥이 다급한 문제로 등장했다. 1962년 제1차 경제개발 5개년계획이 나오면서 그 연관계획으로 기술진흥 5개년계획이 발표되었다. 이 해 부흥부 안에 신설된 기술관리국이 처음으로 『과학기술백서』를 내놓았다. 1964년에는 경제 및 과학분야의 주요정책을 대통령에게 건의하는 헌법상의 자문기관 경제과학심의회의가 설치되었다.

1966년 「과학기술진흥법」이 국회를 통과했다. 1967년 4월에는 진통 끝에 이 법을 바탕으로 각 부처에 분산되어 있던 행정기구와 연구기관을 승격, 통합해 과학기술처의 발족을 보게 되었다. 과학기술처는 의욕적인 과학기술개발 장기종합계획을 만들었고 「과학기술진흥법」을 제정했다. 그 뒤 과학기술 전반에 관한 체계적인 조사가 추진되었다. 한국과학기술정보센터와 국립천문대가 설립되었고 전산망도 구축되었다.

1950년대에 과학기술 학회는 수학 · 물리학 · 화학 · 생물학 · 지질학 · 토목공학 · 전기공학 · 금속공학 · 요업공학 · 항공공학 등 10개 분야뿐이었다. 이것은 당시 한국 과학기술의 수준을 말해 주는 것이었다. 그나마 후반에는 회원들이 대거 해외로 떠남에 따라 학회활동은 거의 마비되었다. 이런 상황은 1960년대에 들어와 호전되기 시작했다. 1965년 학회는 20개로 늘어났으며, 그에 따라 논문 발표가 많아졌고 학회지들도 자리가 잡혀갔다. 학회들은 과학기술처가 발족하면서 더욱 활기를 띠게 되었다.

1966년 발명의 날을 맞아 열린 전국과학기술자대회는 과학기술 단체들 사이의 유대를 강화하고 과학기술인의 지위향상을 위해 한국과학기술단체총연합회(KOFST)를 조직하기로 결의했다. 그 해 가을 창립된 KOFST는 과학기술회관의 건립에 착수하는 한편 과학의 날 제정을 건의했다. 과총은 여러 가지 사업을 벌였지만 과학기술 학회들에게 지원금을 지급한 것은 가장 큰 성과로 보아야 한다.

1970년대의 과학기술

정부는 과학기술입국을 내세웠으나 대학은 관심 밖이었다. 1950년대의 미국 원조, 1960년대의 대일청구권 자금으로 교수 파견, 기재 도입이 있었지만 학부교육의 개선에만 어느 정도 영향을 미쳤을 뿐, 연구의 중심이 되어야 할 대학원은 버림받은 것이나 다름없었다.

부실한 대학은 전문적 능력이 없는 졸업생을 양산했고 외국유학을 마친 유능한 인재들은 귀국하지 않아 연구 인력의 부족은 심각했다. 두뇌유출과 연구인력 부족이라는 난제에 대한 하나의 해결책으로 학계의 격렬한 반대를 무릅쓰고 1971년 한국과학원(KAIS)이 설립되었다. 한국과학원은 파격적으로 유리한 조건 때문에 유능한 교수진과 우수한 학생들을 끌어들이는 데 성공했다. 한국과학원 설립의 기초가 된 터먼보고서(Terman Report)는 그 목표를 세계 수준의 기초과학 연구가 아니라 산업과 연구기관에 필요한 잘 훈련되고 혁신적인 전문가를 양성하는 것이라고 정의한 바 있다.

한국과학원은 처음에는 산업에서 긴급히 요청되는 공학부문의 석사학위과정에 치중하고 점차 연구개발을 맡을 박사학위과정을 만들어 가는 것으로 계획되었다. 따라서 전공분야는 기계공학, 화학공학 및 응용화학, 전자공학, 통신 및 시스템공학, 산업공학 및 경영학만 중점 육성하고 기초과학과 응용수학은 공학교육을 돕는 것으로만 고려되었다. 그러나 설립과정에서 한국과학원의 목표와 구조에 적지 않은 변화가 일어났다. 곧 목표는 과학기술 고등교육을 전담해 과학기술 영재(英材)를 집중양성하는 것으로 크게 격상되었다. 이렇게 해서 수학 · 물리학 · 화학 · 생물학과 같은 과학 분야가 독립된 학위과정으로 설치되었고 박사과정의 비중이 처음 계획했던 것보다 훨씬 높아졌다.

한국과학원은 터먼보고서가 추천한 것보다 빠른 1975년에 박사과정을 개설했으며 석사과정 확대, 학과 증설, 대덕과학단지에 제2캠퍼스 신설을 추진했다. 학생들은 등록금 면제, 기숙사 제공과 함께 병역특혜를 받았다. 1970년대 말까지 한국과학원은 기존 대학원을 앞질러 한국 이공계 대학원 교육의 중심으로 자리 잡았다. 한국과학원의 성공은 다른 대학들에 큰 자극을 주었다. 서울대학교가 1970년대말 대학원 중심대학으로 전환한 것은 그 한 보기다.

정부는 또한 중화학공업 건설과 수출전략산업의 구축을 위한 연구개발에 착수했다. 이 분야의 기술개발은 종합연구기관인 KIST가 맡아 왔으나 집중적인 육성을 담당할 전문연구기관의 필요성이 인정되었다. 5대 전략산업연구소의 설립과 이들을 수용할 대덕연구학원도시의 건설계획은 1973년 확정되었다. 이 해에 세워진 선박연구소와 해양개발연구소는 우선 KIST에 부설되어 있다가 1976년 한국선박해양연구소로 통합, 발족했다. 그밖에 기계기술연구소 · 화학연구소 · 전자통신연구소 · 중전기시험연구소 · 핵연료개발공단도 단계적으로 설립하는 작업이 진행되었다. 이와 별도로 1975년에 창립된 한국표준연구소는 중화학공업 발전에 바탕이 되는 계량계측기술을 국제수준급으로 올려 공산품의 국제적 신용도를 높이고 정밀계측표준과 기술을 보편화함을 목표로 했다.

1980년대의 과학기술

1980년 군사쿠데타와 함께 과학기술계에도 큰 변화가 몰아닥쳤다. 연구기관의 대대적 통폐합이 그것이다. 연구기관들은 그 기능에 따라 종합연구기관 · 국책연구기관 · 산업기술연구기관으로 나누어졌다. 국책연구기관은 국가표준, 원자력, 에너지 자원 등과 같이 국가적으로 중요한 과제이면서도 민간이 하기 힘든 분야를 맡도록 되었다. 산업기술연구기관은 핵심 산업의 연구개발을 수행해 산업계를 지원하도록 하는 몫을 맡았다.

이에 따라 정부출연 연구기관들은 새로이 9개로 통폐합되어 과학기술을 관장하는 과학기술처 소속으로 되었다. 하지만 연구기관 개편과정에서 적지 않은 문제들이 발생했다. 서로 다른 조직을 통합하다 보니 조직의 안정이 크게 저해되었다. 연구개발의 정체가 나타났고 연구원들의 이직률(移職率)이 높아졌으며 조직들 사이에 갈등이 일어났다.

특히 한국과학기술연구소와 한국과학원의 한국과학기술원(KAIST)으로의 통합은 불행한 일이었다. 결국 1989년 연구부분이 한국과학기술연구원으로 분리, 독립함으로써 원상으로 돌아가는 결과가 되었다. 1985년 한국과학기술대학이 창설되었고 1989년 과학기술원과 과학기술대학의 학과통합이 이루어졌다.

1970년대까지만 해도 한국의 대학은 교육에만 주력했을 뿐, 연구 활동은 빈약하기 짝이 없었다. 1980년대에는 정부가 일반 이공계 대학원에 대해서도 지원을 늘려갔고 그 결과 연구가 조금씩 활성화되기 시작했다. 정부출연 연구기관의 급속한 팽창으로 과학기술원만으로는 고급 과학기술인력의 수요를 충당할 수 없었기 때문이다. 정부는 1977년 설립된 한국과학재단(KOSEF)를 통해 대학의 연구활동을 본격 지원하는 정책을 폈다.

1980년부터는 문교부 소속 한국학술진흥재단이 이공계 대학을 지원하기 시작했다. 병역특례가 대학원생으로 확대된 1982년 이후에는 이공계 대학원이 크게 발전했다. 서울대학교를 비롯한 주요 대학들의 연구실적은 한국과학기술원이나 포항공대에 점차 가까워졌다. 1980년대 한국과학기술계의 중요한 사건은 포항공과대학의 탄생이다. 국내외의 많은 반대와 우려 속에 1968년 출범한 포항제철은 1983년 제4기 설비를 완공함으로써 단일공장으로는 세계최대의 제철소로 자랐다.

포철이 정보통신분야 같은 새로운 사업에 진출하고 제철에 관련된 연구개발을 하기 위해서는 우수한 과학기술 연구인력이 필요했다. 다각도의 노력에도 불구하고 연구인력의 확보에 실패하자 포항제철은 대학을 설립하는 것이 가장 좋은 방법이라는 결론에 도달했다. 이렇게 해서 생겨난 것이 포항공과대학(POSTECH)과 그에 인접한 산업기술연구소(RIST)였다.

포항공과대학은 소수정예식 교육을 하는 캘리포니어공과대학(CalTech)을 모델로 해서 추진되었다. 교육 부담이 적고 우수한 연구시설을 갖춘 연구중심대학을 만드는 것이 목표였다. 1년 동안 국내외에서 우수한 인력을 뽑은 포항공과대학은 1986년 문을 열었다. 포항공과대학은 포항제철의 전폭적인 지원을 받아 최신 연구기관의 위축을 가져오지 않고 오히려 다른 일반 대학들의 발전을 자극했다는 점에서 긍정적인 평가를 받는다.

포항공과대학은 또한 설립 초부터 야심적인 방사광가속기 건설을 추진했다. 1987년 방사광가속기사업 기본계획 보고가 만들어졌고 이듬해 방사광가속기 추진본부가 발족했다. 당초 추정한 예산 527억 6천만원은 설계과정에서 곱절 이상으로 늘어났다. 포항제철에서 이미 확보한 739억원을 뺀 나머지 600억원을 정부에서 부담하게 되어 방사광가속기는 1991년 착공해 1994년 준공했다. 방사광가속기는 세계적인 수준으로 기초연구뿐 아니라 광범한 응용의 잠재력을 가진 획기적인 연구의 구심점으로 출발했다.

1980년대에 들어와 정부의 과학기술정책은 단순히 경제발전을 지원하는 데 그치지 않고 주도하는 방향으로 전환했다. 이제 양적인 경제성장보다 과학기술에 의한 질적 발전을 이끄는 데 중점을 두기 시작한 것이다. 이에 따라 정책은 중화학공업을 비롯한 산업기술의 연구개발을 가속화하는 것뿐 아니라 새로운 산업의 창출을 선도할 첨단기술의 연구개발을 추진하는 데도 집중되었다. 이렇게 모방에서 창조로 연구개발의 방향을 돌리기 위해서는 기초과학의 활성화가 중요하다고 생각되었다.

이 시기에 정부가 추진하는 특정연구개발사업에 기업체들의 연구소가 참여하면서 기업의 연구개발 움직임이 본격적으로 싹텄다. 기업의 연구소 설립이 활발해졌고 연구비 지출이 크게 늘어났다. 기업부설 연구소와 연구인력은 이 기간에 5배 이상으로 커졌다. 1990년 연구비의 민간 부담액은 84%를 차지했다.

1990년대 이후의 과학기술

1960년대 말 정부 부문을 필두로 본격적으로 성장하기 시작한 한국의 과학기술은 1980년대를 거치며, 정부출연연구기관, 대학, 기업체연구소로 이루어진 제도적 틀을 갖추어갔다. 게다가 1980년대는 과학기술처의 특정연구개발사업이 이루어지고 기업의 연구비 투자가 대폭 증가하면서, 한국 사회에서 연구개발이 본격화된 시기이기도 했다.

1990년대 이후의 시기는 이렇듯 1980년대에 본격적으로 모습을 갖춘 과학기술이 비약적으로 발전하여 연구개발의 양적 규모는 물론 질적 수준에서도 선진국의 수준으로 도약하는 시기이다. 이 시기를 거치며 한국의 과학기술은 1980년대까지 선진 기술의 도입, 흡수, 개량의 방식으로 발전하던 추격형 모델에서 서서히 벗어나, IT와 같은 몇몇 첨단 분야에서는 세계 기술의 향방을 선도하는 위치로 올라서고 있다. 한국의 과학기술이 모방, 추격의 단계에서 이제는 스스로 새로운 기술을 창출하는 단계로 변화하고 있는 것이다.

이러한 변화와 발전이 무난한 성장의 과정으로 이루어진 것은 아니다. 이는 1990년대 이후 급변하는 세계의 정치적, 경제적, 기술적 질서의 변화에 의해 불가피하게 강제된 면이 있으며, 1997년의 외환위기로 인한 경제구조의 급격한 변동을 수반하는 고통스러운 과정을 거치며 이루어졌다. 1980년대 말부터 시작된 사회주의권의 몰락으로 이전 미국과 소련의 체제 경쟁에 의해 주도되던 냉전체제가 무너졌다. 그 대신 세계의 여러 나라들이 경쟁하며 각자의 이익을 추구하는 냉혹한 세계질서가 형성되었다. 1995년 출범한 세계무역기구(WTO)로 상징되는 새로운 경제 질서가 등장했고, 한국은 곧이어 OECD 회원국으로 가입했다.

과거 냉전체제에서 개발도상국으로 보호받던 한국이 이제는 냉혹한 신자유주의 국제 경쟁체제에 편입된 것이다. 이른바 ‘ 세계화’의 시대가 시작된 것이다. 세계적 경쟁체제에서 살아남기 위해서는 이제는 독자적 과학기술력을 보유하는 일이 더욱 중요해졌다. 선진국의 기술을 모방하는 단계에서 벗어나 독자적으로 기술을 창출하고, 이를 통해 시장을 주도해야 했던 것이다. 이를 위해서는 당시까지 무시되었던 대학의 기초과학 연구 능력을 배양하는 일이 중요하다는 점도 점차 널리 인식되었다.

1990년대 이후는 세계 기술의 주도적 패러다임이 변화하는 시기이기도 했다. 인터넷의 확산, 이동통신의 발전으로 정보화, 디지털화의 추세가 가속화되었고, 생명과학, 나노기술이 발전했다. 이러한 변화된 정치, 경제, 기술적 환경에서 한국의 정부와 기업이 택한 과학기술 전략은 새로이 등장하는 신기술 부문에 과감히 투자하는 것이었다. 즉, 선진국의 변화를 뒤따라가는 것이 아니라 막 등장하고 있는 첨단 분야에 경쟁자로 직접 참여하는 것이었다.

이는 1990년대 이후 정부의 과학기술 정책의 방향에서 짐작할 수 있다. 1992년 10년 계획으로 시작된 선도기술개발사업(이른바 G7프로젝트)이 그 좋은 예이다. 2001년 한국의 과학기술을 선진 7개국 수준으로 올리겠다는 목표를 표방한 이 사업은 총 18개 과제를 선정하여 미래에 유망한 사업의 첨단 제품 또는 기반 기술을 개발하는 것을 추구했다. 2000년대에 들어서는 과학기술기본계획(2001년)을 통해 미래 유망 신기술 분야를 선정한다거나 2003년 10대 차세대성장동력 사업을 선정하는 등 첨단 산업의 기술력을 제고하기 위한 노력이 계속 이루어졌다. 1998년 과학기술처가 부총리급의 과학기술부로 승격된 일도 과학기술을 중시하려는 정부의 의지를 보여주는 일일 것이다.

1980년대 대학원의 양적 팽창이 시작되었다면, 1990년대 이후로는 그와 함께 대학원의 연구와 교육이 질적으로 성장하기 시작하였다. 그 결과 주로 과학기술 인력 배출기관에 머물렀던 대학이 연구개발의 중심축의 하나로 발돋움하게 되었다. 이러한 변화는 1990년대부터 정부가 대학의 연구와 교육을 본격적으로 지원하기 시작한 탓이 컸다. 1990년 한국과학재단은 대학에 13개 우수연구센터를 지정하여 9년간 장기적으로 지원했다. 1999년부터 2011년까지는 두뇌한국(BK) 21사업이 추진되어 대학원의 교육과 연구를 체계적으로 지원했다. 이러한 정부의 장기적 연구 및 교육 지원 사업을 통해, 일부 대학의 연구 및 교육 역량이 세계적 수준으로 발전하게 되었다.

2000년대에 들어 한국의 과학기술은 과거의 추격 모방의 단계에서 ‘탈추격’의 단계로 전환하는 과도기에 처해있다. 1990년대 이후 양적 질적으로 큰 성장을 이룬 것은 틀림없으나, 앞으로의 바람직한 발전을 위해서는 몇 가지 개선되어야 할 점도 보인다.

첫째, 과학기술의 창의력이 한국 사회 경제의 발전에 중요하다는 인식이 널리 퍼져있지만, 실제 이공계 연구 인력에 대한 사회적 지원은 그만큼 두텁지 않다. 1997년 외환위기 이후 기업의 이공계 연구 인력이 우선적으로 정리해고 된 사실은 아직도 한국 사회에서 과학기술과 그 인력을 경제발전의 ‘도구’로 인식하고 있음을 잘 보여주었다. 2008년 과학기술부가 폐지되고 교육과학기술부로 통합된 일도, 많은 과학기술자들에게는 과학기술에 대한 정부의 관심이 약화된 증거로 받아들여졌다. 과학기술의 필요를 강조하면서도 정작 과학기술자들을 대우하지 않는 사회문화적 분위기가 개선될 필요가 있는 것이다.

둘째, 기업의 기술 개발의 능력이 일부 대기업에만 집중된 현상을 개선할 필요가 있을 것이다. 2006년 민간 기업의 연구개발비 중 75.8%가 대기업에 편중되어 있다. 이러한 연구개발능력의 집중 현상은 최근 삼성, 현대와 같은 기업의 세계적 약진을 가능하게 한 장점도 있지만, 다른 한편으로 다양성과 경쟁으로부터 비롯되는 건강함이 결여된 증거이기도 하다. 중소기업과 벤처기업의 연구개발 역량이 더욱 강화될 필요가 있는 것이다.

마지막으로, 과학기술의 사회적 비중이 커지면서, 그것이 사회적, 윤리적으로 더욱 성숙해야 할 문제가 제기되고 있다. 2005년의 줄기세포 논문 조작 사건은 성장 지상주의와 조야한 민족주의를 통해 급성장한 한국 과학기술이 지닌 문화적 낙후함을 잘 보여주었다. 이제는 과학기술자는 물론 일반 시민들도 과학기술의 사회적, 문화적 의미, 과학기술의 윤리적 문제를 깊이 깨닫고 그에 대해 성찰할 수 있는 자세가 필요하다. 이를 통해서만이 한국의 과학기술은 지적으로는 물론 문화적으로 한층 더 발전하게 될 것이다.