시조 ()

시조는 고려후기에서 조선전기에 걸쳐 정제된 우리나라 고유의 정형시이다. 3장 45자 내외로 구성되며, 유학자들의 정신과 정서를 표출하기에 적합한 형식이었다. 보통 장구장단이나 무릎장단에 맞추어 시조창으로 노래하는데, 조선후기에는 관현악 반주를 동반하고 전문가객이 노래를 전담하는 가곡창으로 발전했다. 김천택이 당시까지 구전으로만 전해지던 시조들을 수집하여 『청구영언』을 편찬한 이래 가집과 시조집이 속속 편찬되었다. 20세기에 들어 노래를 하지 않게 되어 음악적 특성은 사라졌지만 문학 갈래로서의 특성은 현대시조로 이어지고 있다.

시조라는 명칭이 언제부터 사용된 것인지는 확실하지 않으나, 먼저 노래를 뜻하는 말인 가요(歌謠) · 가곡(歌曲) · 영언(永言) · 시절가(時節歌) · 신성(新聲) · 시여(詩餘) 등이 시대와 상황에 따라 다양하게 사용되었다. 문학 갈래로서의 명칭은 단가(短歌)가 널리 사용되었으나, 용어의 지칭 범위가 넓고 다양하여 사용되지 않고, 가곡으로 부르는 창의 사설이라는 뜻으로 가곡창사(歌曲唱詞)라는 용어를 사용하자는 의견도 있으나, 문학적 갈래 명칭은 시조가 널리 통용되고 있다. 노래로 부르며 즐기던 갈래로 곡조는 16세기 무렵부터는 장중한 가곡(歌曲)창으로, 18세기 경에는 시조창으로 노래하기 시작하였으며, 20세기에 창작된 것들은 노래하지 않는다. 음악적 특성은 변했어도 문학 갈래로서의 특성은 지금까지 이어지고 있다.

‘시조’라는 명칭에 대한 기록으로 가장 오래된 것은 영조 때, 신광수(申光洙)가 그의 문집 『석북집(石北集)』 「관서악부(關西樂府)」15에서 “일반으로 시조의 장단을 배열한 것은 장안에서 온 이세춘일세(一般時調排長短 / 來自長安李世春).”라고 한 구절이다. 그 뒤부터는 ‘시조’라는 명칭이 종종 쓰였음을 볼 수 있다. 정조 때 이학규(李學逵)가 쓴 시 「감사(感事)」 24장 가운데 “그 누가 꽃피는 달밤을 애달프다 하는고. 시조가 바로 슬픈 회포를 불러주네(誰憐花月夜 時調正悽懷).”라는 구절이 있다. 이에 대한 주석에서는 “시조란 또한 시절가(時節歌)라고도 부르며 대개 항간의 속된 말로 긴 소리로 이를 노래한다.”라고 하였다. ‘시조’라는 명칭의 원뜻은 시절가조(時節歌調), 즉 당시에 유행하던 노래라는 뜻이었으므로, 엄격히 말하면 시조는 문학 갈래 명칭이라기보다는 음악곡조의 명칭이다. 1920년대 후반 최남선의 「조선국민문학으로의 시조」를 필두로 전개되었던 시조부흥론과 더불어 문학 갈래 명칭으로 자리 잡게 되었다.

문학으로서의 시조는 14세기경인 고려 말기에서 조선 초기에 걸쳐 정제된 것으로 추정되고 있으며, 현재까지 지속적으로 창작되고 있는 우리 고유의 정형시이다. 고시조로부터 현대시조에 이르기까지 많은 시조 작품이 창작되고 정리되었다. 고시조의 경우는 조선 후기까지 대부분이 구전되었는데, 1728년(영조 4) 김천택(金天澤)이 역대시조를 수집하여 『청구영언(靑丘永言)』을 편찬하였다. 시조 998수와 가사 17편을 곡조(曲調)에 따라 분류하고 정리한 것이며, 이후 많은 가집과 시조집이 편찬되었다. 이를 모두 정리하여 1972년 심재완이 『교본역대시조전서』로 출판하였다. 여기에는 3,335수의 고시조가 수록되었는데 43개의 가집(歌集)과 개인문집 및 판본, 사본 75종에 실린 시조로서 각 편의 이본관계도 밝힌 것이다. 1992년에는 박을수의 『한국시조대사전』이 간행되었는데 『교본역대시조전서』이후에 발굴된 자료와 개화기 신문 · 잡지 소재의 개화기 시조를 합한 5,492수를 정리하고 한역가(漢譯歌)를 덧붙였다.

근현대 시조의 경우는 개화기로부터 1950년까지 국내와 일본에서 발행된 한국잡지 500여 종에 수록된 창작시조 2,500여 편, 6,000여 수가 1981년에 임선묵의 『근대시조대전』으로 정리되었다. 현대로 올수록 잡지는 물론 개인 창작 시조집이 활발하게 발간되었는데, 최초의 개인 창작 시조집은 1926년에 발행된 최남선의 『백팔번뇌』이다. 개인 창작 시조집은 출판사인 태학사에서 정리하였다. 1950년까지의 주요 시조집은 『한국시사자료집성』으로, 이후 『우리시대 현대시조 100인선』으로 발간되어 2007년 102권 째인 『현대시조 100인 선집』이 출판되었다. 1990년대에는 해외에서도 창작시조집이 발간되었는데, 중국에서는 연변대학에서 『중국조선족 시조전집』을, 미주지역에서는 미주시조시인협회가 미주시조시인 선집 『사막의 달』 · 『사막의 민들레』 · 『사막의 별』 등을 발간하였다.

시조는 현존하는 우리 고유의 정형시로서 그 정형성을 밝히는 작업은 오랜 과제이다. 정형성을 논의하는 형식의 문제는 문학적인 형식과 음악적인 형식 두 측면에서 모두 밝혀져야 한다. 문학적 형식으로 말하면 시조의 정형성을 파악하려는 노력은 율격적으로 구수율 · 주1 · 주2 등으로 검토되었다. 어느 쪽이든 대부분 동의한 것이 3장 45자 내외로 구성된 정형시이며, 그 기본형은 다음과 같다.

초장 3 · 4 ∨ 4 · 4

중장 3 · 4 ∨ 4 · 4

종장 3 · 5 ∨ 4 · 3

이를 중심으로 시조의 정형성을 규정하려는 논의를 살펴보자. 첫 논의는 구수율(句數律)로서 초기 연구자들에 의해서 주장되었다. 이광수(李光洙) · 이은상(李殷相)은 3행을 인정하고 각 음보를 구로 파악하여 시조의 형식을 3장 12구체라 하였고, 이병기(李秉岐)는 초장과 중장을 각각 2구로 보고 종장의 특이성을 살리기 위하여 종장만을 4구로 보아 8구체를 주장하기도 하였다. 그러나 안확(安廓) · 조윤제(趙潤濟) 등은 6구체를 주장하여 시조의 형식을 3장 6구체라 정의하였다.

자수율의 경우는 각 음보의 기준 음수를 결정하여 규칙성을 발견하고자 한 것인데 두 음보를 단위로 3 · 4조 또는 4 · 4조를 기본 운율로 보는 데는 이견이 없다. 기본형의 경우와 마찬가지로 이 기본운율에 1음절 또는 2음절 정도를 더 보태거나 빼는 것은 무방하다. 그러나 종장은 음수율의 규제를 받아 제1구는 3음절로 고정되며, 제2구는 반드시 5음절 이상이어야 한다. 이 같은 종장의 제약은 시조형태의 정형(整型)과 아울러 평면성을 탈피하며 고유의 시적 종결형식을 형성한다.

다음은 음보율로 1행이 4음보로 구성되며 세 번째 행인 종장의 경우 둘째 음보가 음수가 늘어남에 따라 두 음보 이상으로 구성될 수도 있다는 데에는 이견이 없다. 시조의 정형성을 규명하기 위하여 음보의 성격을 구성하는 기저자질을 밝히려 하였다. 음보의 성격으로 정병욱과 이능우는 강약율, 황희영과 김석연은 고저율, 정광은 장단율로서의 가능성을 타진하였으나 운율 자질의 대립이 정형성으로 규정하기에는 미흡하여 1행 4음보의 구성이라고 하는 것이 가장 뚜렷한 형식적 정의가 된다.

결론적으로 위에서 제시한 기본 형식 가운데 현대시의 행(行)에 해당하는 장(章)은 한결같이 3장이라고 하니 시조가 3장으로 구성되었다 해도 무리가 없을 것이다. 시조의 기본 형식은 초장(初章) · 중장(中章) · 종장(終章)의 3행으로 이루어지며, 이는 엇시조에서나 사설시조에서도 다를 바가 없다. 따라서 이 장을 현대시의 개념인 행으로 보아 시조의 형식은 3행으로써 1연을 이루며, 각 행은 4음보격(四音步格)으로 되어 있다고 정의할 수 있다. 그리고 4보격은 다시 두 개의 숨묶음으로 나뉘어 그 중간에 사이쉼이 있으며, 각 음보는 세 개 또는 네 개의 음절로 구성되어 있다. 그러나 이와 같은 기본형은 어디까지나 하나의 가상적인 기준형에 지나지 않는 것이고, 절대 불변하는 고정적인 제약을 받는 것은 아니다. 우리말 자체의 성질에서 오는 신축성이 어느 정도 허용되는 기준이다.

위에서 제시한 기준형을 중심으로 시조를 분류해 보자. 기준형에 해당하는 시조를 단형시조(短型時調) 또는 평시조(平時調)라고 부르는데, 그 보기는 다음과 같다.

이시렴 브디 갈ᄯᅡ 아니가든 못ᄒᆞᆯ쏜냐

無端이 슬튼야 ᄂᆞᆷ의 말을 드럿는야

그려도 하 애도래라 가는 ᄯᅳᆺ을 닐러라( 『해동가요(海東歌謠)』)

그리고 종장 제1구를 제외한 어느 구절이나 하나만 길어진 것을 중형시조(中型時調) 또는 엇시조(旕時調)라 부르고, 두 구절 이상이 길어진 것을 장형시조(長型時調) 또는 사설시조(辭說時調)라고 부른다. 사설시조는 대개 중장이 길어지는 경우가 많은데, 엇시조와 사설시조의 보기를 차례로 들어보면 다음과 같다.

압못세 든 고기들아 뉘라셔 너를 모라다가 넉커늘 든다

北海 淸沼를 어듸 두고 이못세 와 든다

들고도 못나ᄂᆞᆫ 情은 네오ᄂᆡ오 다르랴( 『화원악보(花源樂譜)』)

개를 여라믄이나 기르되 요 개ᄀᆞᆺ치 얄믜오랴

믜온 님 오며ᄂᆞᆫ ᄭᅩ리를 홰홰치며 ᄯᅴ락 ᄂᆞ리 ᄯᅴ락 반겨셔 내ᄃᆞᆺ고

고온 님 오며ᄂᆞᆫ 뒷발을 버동버동 므르락 나오락 캉캉 즈져셔 도라가게 ᄒᆞᆫ다

쉰밥이 그릇그릇 난들 너 머길 줄이 이시랴 (『청구영언(靑丘永言)』)

이 세 종류 중에서 양적으로 가장 많이 창작된 시형은 단형시조이다. 그리고 이황(李滉)의 「도산12곡」 · 정철(鄭澈)의 「훈민가」 등과 같이 한 제목 아래에 내용상 연결되거나 관련된 몇 편의 시조로 구성된 연시조(聯時調)가 있다. 현대적 형식으로는 1930년대 초 이은상(李殷相)이 초장 · 종장 2행으로 창작하여 발표한 주3가 있으며 한시 형식을 염두에 둔 사장시조(四章時調)도 시도되었다. 더욱 극소화된 형태로 종장만으로 이루어진 단장시조(單章時調)가 창작되기도 하였으나 일본의 전통 정형시인 와카[和歌]의 영향으로 여겨지며, 지나친 작위성으로 인해 지속되지는 않았다.

시조의 기원에 대한 논의는 형식의 연원과 형성시기를 따져야 하고, 형식은 다시 문학적 형식과 음악적 형식의 연원이 규명되어야 하는 복잡한 문제이다. 문학적 형식으로 논의하자면, 시조가 무엇인가 정의하는 데에 따라 그 형성시기를 달리 할 수 있다. 3행이고 1행이 4음보이며, 1음보를 이루는 기준음절수가 4음절인 형식을 갖춘 노래를 시조라고 한다면, 이러한 형식을 갖춘 시조는 일찍부터 있어 왔다. 백제노래라고 여겨지는 「정읍사(井邑詞)」나 고려 속악가사인 주4에 그런 형식이 보인다. 현대시라고 쓴 작품에도 동일한 형식을 사용한 사례가 더러 있다. 그런 것은 어느 때든지 있게 마련이고, 독자적인 특징을 가진 문학갈래라고 의식되지 않았다. 이를 ‘유사시조’, 혹은 ‘광의의 시조’라고 한다.

어느 시기에나 존재하는 4음보 3행시의 ‘광의의 시조’보다 한 가지 요건이 더 있어 셋째 줄인 3행의 첫 음보가 기준음절수보다 적은 2자나 3자이고, 둘째 음보가 기준음절수보다 많은 5자나 6자인 것은 ‘협의의 시조’라 할 수 있다. 보편적으로 존재하는 광의의 시조에 좀 특별한 규칙, 장치를 적용한 인공의 창조물이 ‘협의의 시조’이다. 이 협의의 시조는 문학사의 일정한 시기에 특정 문학담당층이 의도적으로 만들어낸 창조물로, 그 시기가 언제이며 창조한 집단이 누구인지 밝히는 것이 논의의 초점이 되는데 자료 사정 때문에 어려움이 많다.

대부분의 연구자들은 바로 이 협의의 시조 형성시기에 집중된 논의를 하고 있는데 대개 이 시기를 14세기 경인 고려 후기로 추정하고 있다. 현전하는 시조집 중에는 고구려의 을파소(乙巴素)나 백제의 성충(成忠), 신라의 설총(薛聰) 등의 작품이라고 실려 있는 경우가 있으나, 거의 인정하지 않는 것이 현 학계의 공통된 견해이다. 그런데 「청구영언」 이하 여러 시조집에 수록된 자료를 보면 고려 후기에서 조선초의 작가로는 충숙왕 때의 우탁(禹倬)과 충혜왕 때의 이조년(李兆年), 공민왕 때의 이존오(李存吾) · 길재(吉再) · 원천석(元天錫) · 이색(李穡) · 정몽주(鄭夢周) 등과 조선 초기로 이어지는 정도전(鄭道傳) · 변계량(卞季良) 등 비교적 많은 작가들이 있고 작품도 많아 적극적인 해석이 가능하다. 즉 이들은 고려말 조선초의 유학자들로 당대의 정신적 정치적 중심인물이 되면서 이들의 지도이념이 문화계의 전면적인 개편을 유도하였고, 문학에서는 새로운 서정시인 시조를 성립시키는 동인이 되었다고 할 수 있다. 고려 후기 이들은 이미 세련된 문화와 예술을 누리고 있었으므로 이시기 형성된 시조시형이 그보다 앞선 시대의 문학이나 음악으로부터 전혀 영향을 받지 않았다고는 할 수 없다.

이러한 시조의 형식적 기원에 대한 연구를 크게 두 갈래로 나누어보면 다음과 같다. 하나는 외래기원설이다. 중국의 불가(佛歌)에서 수입되었다는 설과 한시(漢詩)를 번역하는 과정에서 이루어졌다는 설이 있으나, 이 두 설은 모두 오늘날 학계에서 부정되고 있다. 다른 하나는 재래기원설이다. 이는 다시 네 가지로 분류된다. 첫째는 신요(神謠)나 무당의 노랫가락이 시조의 원형이라는 설이고, 둘째는 시조의 기원을 향가에서 찾을 수 있다는 설이다. 셋째 「정읍사(井邑詞)』와 같은 6구체가(六句體歌)가 그 기원이라는 설과 고려가요와의 관련 속에서 시조시형이 이루어졌다는 설이 있다. 「만전춘(滿殿春)」의 제2연과 제5연에서 광의의 시조 형식이라고 볼 수 있는 형식이 발견되는데 다음과 같다.

耿耿孤枕上에 어느 ᄌᆞ미 오리오

西窓을 여러ᄒᆞ니 桃花ㅣ發ᄒᆞ두다

桃花ᄂᆞᆫ 시름업서 笑春風ᄒᆞᄂᆞ다 笑春風ᄒᆞᄂᆞ다 (제2연)

南山에 자리 보와 玉山을 버여 누어

錦繡山 니블안해 麝香각시를 아나 누어

藥든 가ᄉᆞᆷ을 맛초ᄋᆞᆸ사이다 마초ᄋᆞᆸ사이다(제5연)

반복되는 가사의 문제가 있지만 대체적으로 1행 4음보의 3행시라는 형식을 갖추고 있어 협의 시조 기원과의 관련성을 논의할 수 있다. 마지막으로 짧은 2행 형식의 민요가 모태가 되어 한 행이 더 첨가되어 이루어졌다는 설이 있다. 무당의 노랫가락의 경우는 도리어 시조의 영향으로 성립되었다고 보며, 나머지의 경우 어느 한 설로 구체화하기에는 너무 추상적이며 증거가 불충분하다고 하겠다. 다만 2행의 짧은 서정민요를 모태로 하여, 광의의 시조에서 협의의 시조로 상승하는 가운데 향가, 특히 10구체 향가의 감탄사를 이용한 종결 형식과 광의의 시조 형식이 보이는 고려가요의 영향으로 세련된 형식을 획득하게 되었다고 보는 것이 가장 타당하다고 생각된다.

고려 후기 발생기의 시조

고려후기 14세기 시조는 성리학을 중요 이념으로 하는 유학자들이 전대의 문학 및 음악 · 예술의 형식을 극복하면서 창작되었다. 노년의 지혜를 말하는 탄로가(嘆老歌)류나 이조년(李兆年, 12691343)의 시조와 같이 주위에서 흔히 보는 경물을 노래한 것과 소망하는 바를 이루지 못해 번민하는 심정을 토로하는 작품을 흔히 볼 수 있다. 고려가 망하고 조선왕조가 이룩되는 과정이나 그 직후의 상황에서 시조가 긴요한 구실을 했다. 특히 조선의 건국을 앞두고 태종이 될 이방원(李芳遠, 13671422)이 정몽주(鄭夢周, 1337~1392)의 마음을 알아보기 위해 「하여가(何如歌)」를 지어 부르자, 정몽주는 「단심가(丹心歌)」라는 시조로 응답했다는 일화가 후대 문헌에 전해진다. 이런 상황에서 시조를 창작했다는 것은 시조의 구실이 크게 확대된 증거이다. 또한 정치적 격변기라 할 수 있는 이 시기에 고려에 대한 절개를 노래하는 절의가(節義歌), 고려 멸망 후 지난날의 왕조를 추억하면서 옛 도읍지인 송도(松都)를 찾은 느낌을 읊은 회고가(懷古歌)들이 나타난다. 이 시기 당대의 정치에 관해 주장하고자 하는 바를 둘러서 은근하게 나타내는 것이 한시에서는 가능하지 않아 새로 등장한 서정시인 시조가 소중한 기여를 했다.

조선 전기의 시조

개인 서정을 노래하는 시조는 정치적인 변동과 관련되어 있더라도 공식적인 발언과는 무관하다. 조선왕조가 창건된 이후에도 시조는 개인의 서정을 노래하는 중요한 구실을 했다. 공적인 기능이 없는 시조에서는 왕조 창업에 대한 칭송보다는 고려유신들의 비탄적인 회고가들이 고려후기의 작품을 이었고, 단종의 퇴위(退位)에 관련된 박팽년(朴彭年) · 성삼문(成三問) · 이개(李塏) 등 사육신(死六臣)과 생육신(生六臣)의 절개를 읊은 절의가류가 주를 이룬다.

15세기 시조 작품은 절의가류와 함께 조선왕조가 비교적 안정되고 모든 기구가 정제됨에 따라 사대부들의 여유 있는 생활이 시조의 주된 소재를 이루었고, 시조는 그들의 정신적 자세를 표현하는 그릇이 되었다. 그 시발점을 맹사성(孟思誠, 1360~1438)의 「강호사시가(江湖四時歌)」로 볼 수 있는데, 사계절에 따른 자연의 변화와 그 속에서 생활하는 즐거움을 노래하고 있다. 이 모든 것은 군주의 은혜에서 비롯되었다는 뜻을 담은 종장이 반복되는 연시조로서, 강호에서의 조화로운 삶을 노래하고 네 계절의 경물을 노래하는 사시가의 한 전형이 되었다. 언뜻 보아 경치를 노래하는 주5처럼 보이는 이들 작품이 궁극적으로 표현하는 것은 유교적인 이념이다. 즉, 자연 속에서 자연미를 즐기며 감상하면서도 유교의 이념이나 인간의 도리를 중심으로 하는 사대부 정신을 노래하였던 것으로 소위 주6의 전통을 수립하게 된다. 이는 시조를 통해 자연 속에서 이치를 발견하여 내면을 수양하는 덕목으로 삼으려 하는 것이다. 사대부란 현실, 벼슬길에 나아가면 대부(大夫)가 되며, 물러나 수양을 하면 선비인 사(士)가 되는 양면적인 성격을 지녔다. 이상실현을 위한 정치참여와 마음 수양을 위한 자연완상의 조화로운 화합은 현실적으로 실현되기 힘들었다.

16세기에 들어서면서 조선 왕조를 건국한 공신들보다 더욱 유학의 본질적 이념에 투철한 신흥세력이 등장하였다. 이들 신흥세력의 역량이 축적되며 왕도정치를 실현하고자 하는 가운데 많은 갈등을 유발하여 권력투쟁이 치열하게 전개되었다. 이러한 가운데 시조는 마음이라는 추상적 실체를 구상화하여 스스로의 이성으로도 제어할 수 없는 심리적 갈등을 객관적으로 표현하거나, 자기 수양과정에서 필연적으로 나타나는 인간으로서의 자성(自省)을 표현하기도 하였다. 그러나 귀양살이를 하든지, 강호에 있든지 어떤 상황에서도 조선조 사대부들은 유교적인 이념을 잊지 않았으며, 군주에 대한 충성심을 잃지 않아 시조의 중요한 주제로 자리잡게 되었는데 16세기 후반으로 오면서 세 방향으로 시조는 전개된다.

첫 번째는 이른바 사화와 당쟁으로 인해 은거하는 선비들이 많아지면서 자연완상을 유교의 본질적인 이념, 도학(道學)을 추구하는 강호가도가 융성하게 된다. 영남가단의 중심을 이루는 이황(李滉, 15011570)의 「도산십이곡(陶山十二曲)」을 대표 작품으로 하여 이이(李珥, 15361584)의 「고산구곡가(高山九曲歌)」까지 많은 작품들이 창작된다. 이들은 자연과 자연 속에 담겨 있는 유교적인 이념들을 조화롭게 우아한 품격으로 노래하는 것으로 “강호시조”라 하여 시조의 중심축을 이루게 된다. 영남가단의 강호시조와는 달리 호남가단에서는 송순(宋純, 14931583), 정철(鄭澈, 15361593) 등에 의해서 도리보다는 흥취를 담는 풍류(風流)를 자랑하였다.

두 번째 경향으로는 유교 이념의 실천적인 면을 노래하는 것이다. 주7이라는 윤리적 덕목을 주제로 한 주세붕(周世鵬, 1495~1554)의 「오륜가」를 들 수 있으며, 정철(鄭澈)의 「훈민가(訓民歌)」가 있다. 이들은 사대부의 백성을 다스리는 목민관으로서의 자세를 잊지 않고 있으며, 자기성찰 혹은 백성을 계몽하기 위하여 유교적 윤리관을 담아 교훈적인 시조를 창작하였다. 「훈민가」는 훈계하는 사람의 자세를 버리고 백성의 처지에서 노래하여 시조에서의 언어적인 면에서나 사회윤리적인 면에서 새로운 경지를 개척했다. 이와 같은 사대부 정신의 두 방향은 그들의 이념을 실천하는 벼슬길에 있거나 수양을 위한 자연에 있거나 어디에 있건 간에 재지(在地)적인 향촌사족의 배경을 가지고 있으면서 시조에 성리학적인 질서를 표현하였다. 특히 단형시조로 모두 표현할 수 없는 이들의 규범적인 미의식을 드러내는 형식으로 여러 계통의 연시조 창작에 적극성을 보였다.

마지막으로는 사대부의 정신을 바탕으로 하고 있으나, 새로운 담당층에 의해 새로운 내용이 등장하는데 바로 황진이(黃眞伊)와 같은 기녀들의 시조 작품이다. 사대부의 풍류에 참여하는 기녀들은 사대부들의 문학세계에도 참여하여 시조 작자층의 확대에 기여했을 뿐만 아니라, 구체적이고 인간적인 애정을 참신한 발상으로 창작함으로써 서정시의 영역을 크게 넓혔다.

이와 같이 조선전기의 시조는 사대부라는 시조 창작주체의 역사적 · 철학적 조건들과 관련된 사대부 정신을 담아내는 데 부족함이 없을 뿐 아니라, 미적인 체험과 정서표출이라는 구체적인 인간의 서정성을 담아내기에 적합하여 융성하게 되었다.

조선 후기의 시조

시조의 경우는 조선 전기에 이미 사대부의 문학으로 확고하게 자리 잡고 형식이나 표현이 한시와 맞설 수 있을 만큼 정비되어 사대부들의 조화로운 세계관을 우아미로서 구현했다. 시조는 물러나 강호에 은거할 때는 정신적인 위안을 얻으면서, 다른 한 편으로는 임금을 생각하고 나라를 근심하며 윤리적 교화를 펴고자 하는 의지도 나타내도록 하는 구실을 했다. 조선 후기 임진 · 병자 두 차례의 병란을 겪으면서 사회가 급변하고, 따라서 시조의 내용이나 표현도 변화하게 된다. 임진왜란과 병자호란을 기점으로 정치 · 사회체제의 모순이 드러나고, 유학도 비판을 받게 되는 등 사대부들 사이에서 반성적 자각이 일어나기도 하고, 새로운 세력으로 성장하기 시작하는 서민들의 자각도 이루어졌다.

조선전기에 주류를 이룬, 자연을 유학적 이념으로 노래하는 강호가도적 경향은 조선후기까지 지속되는데, 17세기에 강호가도의 모습은 윤선도(尹善道, 15871671)의 「어부사시사(漁父四時詞)」에서 절정을 이룬다. 「어부사시사」는 고려조부터 계속되는 「어부가」의 전통을 이으면서, 4계절마다 10수씩 모두 40수로 된 연시조이다. 우리말의 아름다움을 드높이고 간결하면서도 대구법(對句法), 자연의 변화와 시간의 흐름에 따른 시상(詩想)의 전개 등 품격 높은 표현으로 자연과 인간의 조화로움을 노래하는 시조문학사의 극치를 장식하였다. 정권다툼에서 물러나 진출할 길이 막힌 사대부들의 경우는 몰락을 막기 위해 성현의 가르침을 강조하기도 하고, 위기를 인식하고 현실을 비판하는 목소리를 높이는 과정에서 연시조가 활발하게 창작되었다. 고응척(高應陟, 15311605)의 「대학곡(大學曲)」을 비롯한 박선장(朴善長, 1555~1616)의 「오륜가(五倫歌)」류는 유교이념에 더욱 충실한 시조를 지어 전시대의 정신을 되살리고 고착시키고자 하였다.

한편으로는 변화하는 시대를 담는 시조들이 등장한다. 김상헌(金尙憲, 15701652)의 “가노라 삼각산아…”, 이덕일(李德一, 15611622)의 「우국가(憂國歌)」 28 수 등 일찍 체험하지 못했던 전쟁을 겪으면서 우국(憂國)의 충정을 토로하는 시조가 창작되었다. 일상생활에 대한 관심과 일상생활을 새로운 관점으로 바라보는 사대부 시조가 등장하였는데, 김광욱(金光煜, 1580~1656)의 「율리율곡(栗里遺曲)」에서는 엄숙한 사대부의 체모를 버리고 삶의 곤궁을 노래하는가 하면, 위백규의 「농가구장(農歌九章)」에서는 순우리말로 농민의 마음과 농사현장을 잘 표현하고 있다. 그런가 하면 조선 전기에 등장한 기녀들을 중심으로 하여 이들에 동조하는 풍류객까지 참여한 애정시조류의 작품이 많아졌는데, 입에 담기 어려운 말과 절묘한 말장난을 담거나 역설적이며 참신한 표현을 개척했다. 이런 경향은 많은 주8들이 작품에서도 볼 수 있다.

18세기를 넘어서면서 사대부들의 시조 감상과 향유, 인식 등에서 변화가 일어나는데 이에따라 시조의 연행공간이 형성된다. 한양을 중심으로 하는 도시 유흥공간이 확대되며, 전문적인 가객의 등장과 이를 후원 혹은 향유하는 경화사족(京華士族)들이 그 중심을 이룬다. 경화사족들은 경화세족(京華世族) 혹은 경화거족(京華巨族)으로도 불리는데, 서울 근교에서 거주하는 근기(近畿) 남인, 소론, 북학을 수용한 노론 낙론계 학자들이 중앙학계의 주류를 이루면서 여러 대에 걸쳐 관료생활을 하는 가운데 성장하여 주9을 형성하기도 한 집단이다. 이들은 이전의 성리학자들이나 같은 시기 재지(在地) 혹은 향촌(鄕村)의 성리학자들과는 다른 모습을 보여준다. 학문교류에서 학파의 정파, 신분을 뛰어넘어 행해졌으며 음악이나 골동 등 예술동호회를 구성하기도 하였는데, 서로 취향이 같고 동질적인 문예 배경을 가진 자는 모두 구성원이 될 수 있어 당대의 전문 가객들과의 교유가 가능했다. 이런 시기의 시조는 강호자연이나 전가(田家)에서 이룩한 시조의 역량을 이어가면서 시정의 유흥공간에서 연회용 전문 공연음악으로서의 가곡창과 대중적 풍류음악으로서의 시조창과 같이 성악으로서 자리 잡게 된다. 그리고 서울 중심의 시조향유 상황을 반영하는 가곡의 분화, 가집 편찬 등이 전개된다. 또한, 조선 후기 왕족이자 사대부인 이세보(李世輔)가 개인 시조집 『풍아(風雅)』를 비롯해서 459 수의 작품을 남겼다. 현실 고발과 비판적인 주제의 시조를 처음이자 마지막으로 보여주면서 삶의 현실과 체험을 노래하여, 시조의 우아하고 조화로움을 강조한 전통을 혁신하고 시조의 새로운 경지를 개척했다.

조선 후기까지의 시조는 가집(歌集)으로 정착되기 전까지는 대부분이 구전되고 있었으며, 창작 또한 연행 현장에서 즉흥적으로 이뤄지는 경우가 많았다. 이러한 현상은 시조를 구성하고 있는 공식구(公式句) 혹은 관습적인 표현, 상투어라는 요소를 통해 알 수 있다. 특히 시행 종결(詩行終結)의 방법으로 3행 첫 음보에 ‘어즈버, 아희야, 두어라’와 같은 감탄사가 빈번하게 사용되었으며, 까마귀와 같은 어휘의 공식적 이미지를 사용하거나 ‘나도 이럴 망정 · 그를 슬허 하노라 · 함께 늙자 하노라’ 등의 반복되는 표현이나 문형을 사용하는 것이다. 이와 같이 공식적인 표현은 문학담당층간의 경험을 공유하여 시조와 같은 짧은 시형에 표현의 경제성을 추구할 수 있었던 반면, 개성적인 표현을 저해하는 요소로 작용하기도 하였다. 그러나 관습적인 요소와 개성적인 표현이 잘 어우러져서 문학성이 뛰어난 시조들이 창작되어 시조사의 중심을 이루었던 것도 사실이다.

이러한 시조의 전개과정에 조선 후기에는 시조 작품 내적인 변화를 넘어서 외연적인 변화를 초래하게 된다. 그것이 바로 단형 시조의 형식을 파괴하는 장형 시조 즉 사설시조가 등장하며, 사설시조 등장의 주역인 전문 가객들에 의해 그 때까지 구전되던 시조가 수집되고 국문기록으로 정착하게 된다. 또한 한문학 · 국문문학 · 구비문학이 활발하게 교류하는 가운데 시조가 한자로 번역되어 소악부(小樂府)라는 형식을 이루게 된다.

사설 시조의 등장

평시조, 단형 시조 형식에서 벗어나 두 행 이상이 6음보 이상이며 어느 한 행이 8음보 이상 늘어난 것부터 사설시조라고 할 수 있는데, 약 400여 수의 작품이 전해지고 있다. 사설시조는 길이가 길어 장형시조(長型時調)라고도 하고, 평시조의 형식을 파괴했다고 해서 파형시조(破型時調)라고도 한다. 사설이란 음악적으로 말을 촘촘히 박아 넣는다는 뜻의 ‘엮음’을 다르게 일컫는 말이다. 사설시조가 언제 처음 생겨났는지 확실히 말하기는 어렵다. 대체적으로 17세기에 이르러 나타났으리라고 추정되나, 구체적으로 성행되었던 사실은 18세기 자료에서 확실하게 드러난다. 김천택이 『청구영언』에 사설시조를 ‘만횡청류(蔓橫淸類)’라고 하고, 「만횡청류서」를 써서 말씨가 음란하고 뜻하는 바가 옹색하지만, 예로부터 전해지기 때문에 수록한다고 하여 구체적으로 존재를 확인하게 했다. 사설시조의 형식의 정의와 기원에 관한 논의는 문제로 남아 있지만, 조선 후기에 새로이 등장하는 담당층과 변화하는 문화와 맞물려 사회 저변에 전승되다가, 상승하는 여러 형태의 노래에서 요구하는 바를 받아들여, 문화의 전면으로 드러났다고 볼 수 있다.

16~17세기의 임진왜란과 병자호란을 기점으로 조선왕조의 정치 · 사회체제는 여러 가지 면에서 모순과 허점을 드러내기에 이른다. 이에 사대부 자체내의 비판적 시각을 지닌 세력이 나타나고, 미미하나마 새로운 세력으로 성장하기 시작한 평민의식으로부터도 저항을 받게 되었다. 이러한 도전과 저항의 집약이라고 할 수 있는 실학사상(實學思想)은 이 땅의 정신생활면에 선풍적인 반향을 불러일으켜 정치 · 경제 · 문화 등 각 분야에 하나의 분수령적인 구획을 긋기에 이르렀다. 문학예술부문에 이 실학사상이 가져다준 가장 큰 변화는 과거의 율문 전성시대를 극복하고 현실과 밀착되어 사실적인 성격을 위주로 하는 산문문학을 발전시킬 수 있는 바탕을 닦아주었다는 데 있다. 이런 경향 가운데 일부 비판적 사대부들에 의해 단형시조의 정형률을 깨고 새로운 가치관에 의하여 사설시조를 창작하게 되었으며, 전문 가객 등의 새로운 담당층의 적극적인 참여에 의하여 더욱 발전한다. 전문 가객을 비롯한 평민들은 일부 비판적인 사대부에 못지않게 날카로운 현실의식으로 시조의 전통적인 미학을 변혁하고 기존의 지배이념을 극복해 나갔던 것이다. 이들은 한편에서는 지배계층인 사대부의 이념과 통치방법을 긍정적으로 받아들임으로써 숭고하거나 우아한 사대부의 미의식을 수용하기도 하고, 한 편으로는 그들이 배경인 평민, 피지배 계층의 가치관을 유감없이 표출하였다.

사설시조의 내용으로 볼 때, 남녀간의 파격적인 행동을 대단한 입담과 재치로 담아 내면서, 납득할 수 없는 규범으로 위장된 질서를 부수어 놓거나 기존질서에 대한 반발과 비판을 여러 겹으로 얽어 표현하였다. 여기에 농사꾼 · 장사꾼의 사설도 한몫을 하도록 해서 사회 저층에서의 항변을 다양하게 나타내는 등 사대부시조의 고매한 품격과 반대가 되는 잡소리라면 무엇이든지 등장시켜 희극적인 미학을 실현하였다. 사설시조의 비유는 그동안 관습적으로 인식되어 온 세계상을 버리고 자아에 누적된 관념도 씻어 내려고, 서정시와는 맞지 않을 듯해서 버려두었지만 사실은 생활을 통해서 나날이 부딪치는 갖가지 구체저인 사물들을 소재로 하고 있다. 또한 사설시조에서 주로 사용한 해학과 풍자 또한 관습적인 설명을 젖혀 버리고 삶의 실상이 부조화스럽고 불합리한 대로 그냥 노출하여 골계미를 기발하게 표현하였다. 이는 작자층이 저층으로 확대되고 다변화되어 그런 소재가 풍부하게 마련되었으며, 다양한 표현 방법이 개척되었다.

이와 같이 사설시조는 조선 후기에 문화의 전면으로 상승한 판소리 · 탈춤과 함께, 삶의 실상, 시정에서의 생활을 거침없이 있는 그대로 나타내 웃음을 일으키면서 삶의 실상을 시비하는 점에서, 언어구사나 표현방식에서 많은 유사점을 지닌다. 사설시조는 판소리처럼 좌상객을 의식해야 하는 공연물이 아니었으며, 탈춤처럼 전래된 내용을 되풀이하지 않아도 되었기에, 다채롭고 기발한 표현을 더욱 적극적으로 개척할 수 있었다. 따라서 일상생활의 구체성과 사실성에 기반을 둔 사실주의적 문학정신, 해학과 풍자정신, 권위에 도전하고 윗 사람의 잘못된 점을 비판하는 비판정신이라는 조선 후기의 시대정신을 표출하면서, 근대의 사실주의 문학으로 전개되는 데 큰 역할을 하였다.

전문 가객의 출현과 가집 편찬

이와 같이 기존 사대부들과는 다른 새로운 가치관을 가지고 새로운 시조형, 사설시조를 창작하게 되는 과정에서 주도적인 역할을 한 사람들이 전문 가객들이다. 시조는 처음 생겨났을 때부터 문학이면서 음악이기도 하여 공연되면서 인기를 끌었다. 노래는 작자 자신이 부르기보다는 전문적인 능력을 갖춘 사람에게 맡겨서 부르도록 하는 경우가 더 흔했다. 한동안 주로 기녀들이 그 일을 맡았다가, 차차 가객(歌客) 또는 가자(歌者)라고 하는 기능인이 큰 몫을 하게 되었다. 이들이 바로 전문가객이라 할 수 있는데 언제부터 있었던지 알기 어려우나, 18세기가 시작될 무렵에는 활발한 활동을 벌였다. 가곡과는 다른 방식으로 시조창(時調唱)을 하는 사람들도 나타났는데 좀더 낮게 평가되는 활동을 했다.

이들 전문가객들은 자신도 전문 가객이었던 김수장(金壽長, 1690~?)이 편찬한 가집 『해동가요』에는 17, 18세기에 걸쳐 활약한 가객 56인의 명단이 실려 대강을 짐작해 볼 수 있다. 이들은 대개가 중인보다 한 등급 낮은 서리 정도로 문벌이나 지위가 낮은 인물들이며, 사회적으로 크게 대우를 받지 못한 사람들이다. 그러나 이들은 당대의 예술계의 중심을 이루고 있던 경화사족들과의 교류를 통해 유형이든 무형이든 관계 속에서 활동했다. 이와 같이 16세기 이래 시조의 창작에 참여한 기녀들과 함께 시조문학의 발달에 크게 기여하였는데, 이들의 업적을 세 가지로 나누어볼 수 있다.

첫째로, 이들은 끊임없는 연수를 통하여 시조의 작법과 가곡 창법을 전수하고 있다. 역사적인 문헌에 나타난 바로는 『광해군일기』에 당시 고부군수를 지냈던 이승형(李升亨)이 『고금가사(古今歌詞)』라는 한 권의 책을 가지고 기녀인 은개(銀介)에게 5, 6년 동안 노래를 가르친 기록이 있다. 김수장이 소개하고 있는 가객들 가운데 가장 시대가 앞선 인물인 허정(許珽)은 이승형이 은개에게 노래를 가르쳤던 17세기 초엽에 태어나서 승지 · 부윤(府尹) 등의 벼슬을 지낸 사람이다. 『광해군일기』에 보이는 이승형에 대한 기록은 평민가객들이 활발하게 배출되기 이전에는 일부 선구적인 사대부들이 노래에 관심을 가졌다는 사실을 알려주고 있다. 이들 일부 선구적인 사대부들과 그 뒤의 전문가객들 사이의 관계는 자세하게 밝혀지지 않았지만, 18세기의 전문가객들이 시조를 부르는 가곡 창법과 작법의 발전을 위하여 노력한 흔적은 다수 발견된다. 장안으로부터 관서지방으로 시조의 장단법을 가져갔던 이세춘(李世春)이나 영남지방에 가서 시조의 창법을 전수하였던 김유기(金裕器), 김유기의 집을 방문하여 시조를 논하였던 김천택(金天澤) 등은 모두 18세기의 가객들이다. 이외에도 18세기 가객들로는 박상건(朴尙健)에게서 창법을 익힌 김우규(金友奎)와 김성기(金聖器)에게 거문고와 퉁소를 배운 김중열(金重說) 등이 대표적 인물이다. 19세기의 박효관(朴孝寬) · 안민영(安玟英) 등의 활동도 18세기의 가객들이 수립한 전통을 이어받은 것이라 할 수 있다.

둘째로, 이들은 사설시조라는 새로운 시형을 발굴하고 발전시켰다. 현전하는 사설시조는 작자를 알 수 없는 작품이 대부분이다. 또 가객들이 창작한 작품도 평시조가 대부분인 것을 부인할 수는 없다. 그러나 18세기의 평민가객을 대표하는 김수장이 36수의 사설시조를 창작하였다는 점 등으로 미루어 당시의 문학과 음악은 이들 평민가객에 의하여 발달하였고 동시에 이들의 독자적인 미의식인 희극미를 창출하는 방향으로 나아갔다고 할 수 있다. 이는 이 시기의 위항문학(委巷文學)의 성행, 가사문학의 변화, 판소리사설의 완성 등 일련의 문학 내적 · 외적 변이과정과 동일한 양상을 띠고 있다는 점에서도 주목할 만하다.

셋째로, 이들은 자신들의 활동 가단(歌壇)을 형성하고 가집을 편찬함으로써 시조문학의 항구적인 발전을 꾀하고 있다. 전문가객들은 특히 서울에서 시조 애호의 열의에 힘 입어 자신들이 전수하고 발전시킨 가곡 등을 공연하고 다니는 것으로 업을 삼았다. 애호가들을 즐겁게 하고 공연을 풍성하게 하자면 작품이 많아야 하겠기에, 역대 시조를 모아 가집을 편찬하는 일에 힘을 기울였다. 또한 가객들은 친분 관계를 가지고 함께 공연하고 창작했다. 그 모임을 일컫기 위해 ‘가단(歌壇)’이라는 말을 사용한다. 가객들의 가단 활동은 위항시인들이 시사(詩社)를 결성해서 한시를 짓는 데 열을 올린 것과 함께, 지체 낮은 사람들의 문화운동으로서 커다란 의의가 있다.

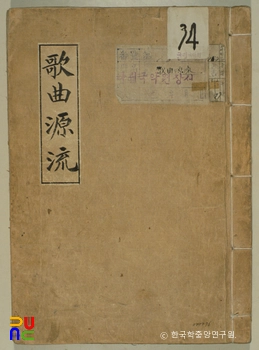

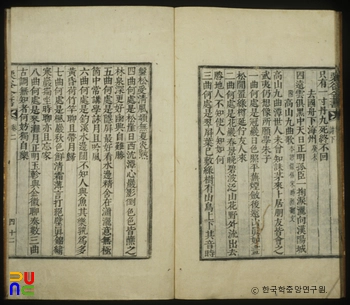

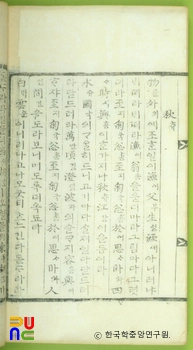

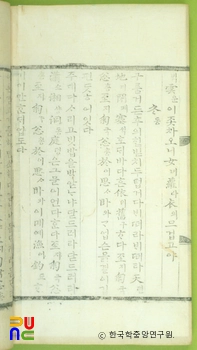

18세기 초반에 일군의 가객들과 더불어 가단활동을 한 것으로 보이는 김천택은 주의식(朱義植)의 작품을 구해준 변문성(卞文星), 김성기의 작품을 얻어준 김중려(金重呂) 등과 협력하고 그 밖의 많은 가단 구성원들의 이해와 협조를 얻어 가집 『청구영언』을 편찬하였다. 김천택이 이끄는 가단의 일원이었던 김수장은 18세기 후반에 새로이 배출된 신진가객들과 더불어 가단을 재편성하여 발전시켰으며, 이들의 협조를 얻어 가집 『가곡원류』를 편찬하였다. 이들이 편찬한 『청구영언』 · 『해동가요』 · 『가곡원류』는 다른 가집들에 비하여 수록한 작품수가 많고 그 편차체제(編次體制)가 정연하여 3대 가집집이라고 일컫고 있다. 이 밖에도 송계연월옹(松桂烟月翁)의 『고금가곡(古今歌曲)』, 이형상(李衡祥)의 『병와가곡집(甁窩歌曲集)』, 편찬자 미상의 『화원악보』, 김교헌(金喬軒)의 『대동풍아(大東風雅)』 등의 가집들이 전한다. 그리고 가집의 서문과 발문을 통해 시조야말로 위로는 공경대부(公卿大夫)에서 아래로 위항천류(委巷賤流)에 이르기까지 누구나 짓고 즐기는 우리 노래이기에 한시에 못지않은 가치를 인정해야 한다고 주장했다. 그런 일을 거듭 해서 많은 작품이 전해지고, 시조가 민족문학으로서 핵심적인 위치를 차지한다는 인식이 확대되는 데에 크게 기여했다.

한역 시조의 전개

조선 후기에 시조를 한문으로 번역하여 기록하고자 하는 시도가 두드러지게 나타나 조윤제가 『조선시가사강』에서 ‘시가의 한역(漢譯)시대를 설정하기도 하였다. 국문시가를 한역한 첫 사례는 고려 말 이제현과 민사평이 고려 속요와 민요로 추정되는 작품을 7언 절구의 한시로 번역한 것이다. 이런 것을 ‘소악부(小樂府)’라고 하였는데 조선 후기에는 단형 시조를 중심으로 많은 작품이 번역되었다. 그러나 국문시가를 번역하는 작업은 국문시가는 온전하지 못하거나 격이 낮다고 생각하거나, 국문시가를 역사 기록에 올리려면 국문이 아닌 한문으로 적어야 길이 남긴다는 생각에서였다. 이런 생각은 황윤석(黃胤錫, 1729~1781)이 「고가신번(古歌新翻)」의 서문에서 시조가 말로만 전해지다가 사라지지 않을까 염려하여 한문으로 기록한다고 한 데서 엿볼 수 있다. 시조를 열심히 짓는 사람가운데 자신의 시조를 한역하여 문집에 수록하도록 하는 경우도 있고, 아주 훌륭한 작품이 한문이 아닌 국문으로 된 점을 애석하게 여겨 후대인이 한역을 하기도 하였다. 특히 이념의 지표가 되는 것에 집중되었는데 이 결과 시조 전체의 약 4분의 1에 해당하는 5백여 수가 한시 7백여 수로 한역되었다.

조선 중기 시조 한역은 일찍이 17세기 이민성(李民宬, 15701629)에게서 볼 수 있다. 이민성은 12수의 시조를 한역하였으며, 이어 남구만(南九萬, 16291711)의 「번방곡(飜方曲)」 11수, 이기휴(李基休, 16501710)의 「단가 19 장(短歌十九章)」 등이 있다. 18세기로 넘어가는 시기에 이형상(李衡祥, 16531733)은 시조 한역에 대단한 관심을 보여, 「금속행용가곡(今俗行用歌曲)」 55수와 「호파곡(皓皤曲)」 16수를 번역하였다. 18세기에는 홍양호(洪良浩, 17241802)의 「청구단곡」(靑邱短曲)」 40수, 황윤석의 「고가신번」 29수와 속편 14수 등이 있다. 19세기의 소악부 시대를 여는 신위(申緯, 17691845)가 「소악부」라는 명칭으로 40수를 번역하여 소위 번역시조의 명칭을 ‘소악부’라 하게 되고 시조를 한역하는 표준형을 제시하였다. 이유원(李裕元, 18141888)의 「소악부」 45수, 이유승(李裕承, 1835?)의 「속소악부(續小樂府)」 10 수가 바로 「소악부」의 뒤를 이었고, 이외에도 권용정(權用正, 1801~?)의 「동구(東謳)」 30수, 정현석(鄭顯奭, 1817~1899)의 『교방가요(敎坊歌謠)』 한역시 100 수 등이 있다.

시조를 한역하는 데에 가장 핵심적인 문제는 어떤 형식을 사용하는가였다. 시조를 시로 옮기려면 한시 형식을 빌릴 수밖에 없는데, 3행의 시조 형식과 4행의 한시 형식이 달라서 어려움이 있었다. 결국 시조든 한시든 어느 한 쪽의 형식을 선택하여야 했다. 이에 대해 신위는 시조를 번역한 시 이름을 「소악부」라고 하였는데, 소악부는 고려 때 이제현이 사용한 용어로 ‘소’라는 짧은 형식, ‘악부’는 우리말 노래를 옮겨놓은 한시라는 뜻이다. 이 용어를 사용하면서 신위는 이제현이 민요를 한역할 때 사용한 칠언절구의 짧은 형식을 시조 한역의 고정된 형식을 선택하였다. 시조에 상응하는 한시의 형식은 칠언절구라고 판단하고 선택하였지만, 시조를 한시로 옮기는 방법에는 ‘장단기구(長短其句)’와 ‘산압기운(散押其韻)’이라는 두 가지 원리가 있다고 하였다. ‘장단기구’는 시조를 늘이기도 하고 줄이기도 해서 칠언절구라는 완결된 형식에 맞도록 고쳐야 한다는 뜻이고, ‘산압기운’은 시조의 가락이나 운치를 한시 형식에 구속되지 않고 자연스럽게 옮겨다놓는다는 것으로 이해된다. 산압기운으로는 홍양호(洪良浩, 1724~1802)가 번역한 다음의 「청구단곡(靑邱短曲)」의 제3곡「막연송(莫燃松)」과 같이, 한시의 고유 형식이 아닌 1행의 글자 수가 다르게 번역하였다.

莫燃松明月上前峰。솔불 켜지 마라 앞 산봉우리에 밝은 달 돋아온다.

莫設席紅葉滿溪石。자리 깔지 마라 붉은 잎이 시냇가 돌에 가득 찼다.

兒兮急速取酒來。아이야, 급히 술 가져 오너라

山肴野蔌聊以娛今夕。 산, 들 나물 안주로 오늘 저녁 즐겨 보리라

집方席 내지 마라 落葉엔들 못안즈랴

솔불 혀지 마라 어졔 진달 도다 온다

아희야 薄酒山菜ᅟᅵᆯ만졍 업다 말고 내여라

「막연송」은 한호(韓濩, 1543~1605)의 작품으로 번역된 시는 한시의 형식도 아니고, 시조의 형식도 아니어서 여러 문제를 해결하기 어렵다. 이 외에도 이형상 또한 시조를 한시로 옮기면서 한시 고유의 형식에 구애되지 않았다. 번역시로 시조에 대한 이해를 돕고 시조의 평가를 높이는 데 기여하는 것이 마땅하다고 여기고, 이형상은 시조의 형식에 따라 1줄이 5자로 구성된 6줄의 한시로 옮기기도 하였다. 장단기구 방식의 경우 시조를 변형시키더라도 7언절구의 형식을 유지하는 것인데, 마침 신위가 똑같이 한호의 시조를 번역하여 서로 비교해 볼 수 있다. 다음은 『소악부』 제22번의 「관간빈(慣看賓)」이다.

休煩款待黃第薦 귀찮게 누런 자리 깔기를 기다리지 말고

且座何妨紅葉堆 또 낙엽더미에 앉은 들 무슨 상관 있으랴

豈必松明燃照室 소나무를 태워 밝힐 필요 없으니

前宵落月又浮來 전날 저녁에 진 달이 다시 떠오르는 것을

한호의 시조와 비교해 볼 때, 시조의 초장이 7언 한시의 첫 줄과 둘째 줄을 구성하고 중장이 셋째 줄, 넷째 줄을 구성하며 종장을 생략하였다.

이와 같이 어떤 방식이든 시조를 한시의 방식으로 번역하는 데는 문제가 있지만, 조선 후기에는 시조를 중심으로 국문시가를 한문으로 번역하는 작업이 적극적으로 전개되었다. 조동일은 이들을 ‘번역악부(飜譯樂府)’라고 하여 조선후기 한문학, 국문문학, 구비문학의 활발한 교류 속에서 국문시가가 한문학을 쇄신하고자 하는 노력의 일환으로 보았다.

현대시조는 고시조에 대비되는 새로운 내용과 형식을 갖춘 시조를 말한다. 일명 근대시조 또는 신시조라고도 한다. 그 시기에 관해서는 여러 견해가 있으나, 갑오개혁 이전의 작품을 고시조라고 하고, 그 뒤 오늘날까지의 작품을 한데 묶어 현대시조라고 부르는 것이 일반적이다. 그러나 이것은 시간적 · 시대적 관념이며, 시조의 근대적 변화 또는 근대적 성격을 전혀 고려하지 않고 다만 시대라는 기준에 의하여 단선적으로 규정한 것에 지나지 않는다. 따라서 시조의 근대적 변화가 관념보다 구체, 집단보다 개인에 대한 발견과 표현에 있는 것이라고 볼 때, 근대적 감수성의 시조가 본격적으로 창작된 것은 1920년대라 할 수 있다. 이러한 점에서 편의상 1920년 이전의 시조를 개화기시조라 하고, 그 이후의 시조를 근대시조 또는 현대시조라 한다.

개화기 시조

개화기 시조는 형식면에서나 내용면에서 고시조와 비교하여 새로운 변화를 보여준 『대한매일신보(大韓每日申報)』 · 『제국신문(帝國新聞)』 · 『대한민보(大韓民報)』 · 『대한유학생회보(大韓留學生會報)』 · 『태극학보(太極學報)』 · 『대한학회월보(大韓學會月報)』 등에 실린 시조를 비롯하여 『소년(少年)』 · 『청춘(靑春)』 · 주10 등에 실린 최남선(崔南善)과 이광수(李光洙)의 초기 시조까지를 말한다. 개화기 시조의 첫 작품으로는 1906년 7월 21일 『대한매일신보』에 발표된 대구여사(大丘女史)의 「혈죽가(血竹歌)」를 들 수 있다. 이어 1907년 3월 3일 『대한유학생회보』에 실린 최남선의 「국풍 4수(國風四首)」가 있다. 이들 첫 작품 이후에 많은 시조들이 발표되었다. 『대한매일신보』는 385여 수를, 『대한민보』는 ‘가요(歌謠)’ 또는 ‘청구가요(靑丘歌謠)’라는 이름 아래 150여 수를 각각 게재하여 시조발전에 많은 기여를 하였다.

『대한매일신보』 · 『대한민보』 등에 실린 시조의 대부분은 공적인 감정이 주를 이룬다. 즉 망국민(亡國民)의 우국충정이나 아니면 매국정권에 대한 저항, 또는 문명개화 등을 내용으로 하는 현실성에 중점을 두고 있다. 이 같은 시대적 요청을 전통시가의 형식인 시조의 리듬을 통하여 토로하고 있다. 우국충정을 토로한 시조로는 『대한매일신보』에 발표된 「하리라」 · 「혈죽가」 · 「보국심 (報國心)」, 장생(長生)의 「더욱 바삐」, 지아생(知我生)의 「누가 감히」 · 「자강력」 등을 들 수 있다. 매국적 집권층을 규탄하고 민족적 각성을 촉구한 시조로는 「해산약(解散藥)」 · 「부지자 (不知者)」나 『대한민보』에 발표된 「귀자자유(貴子自由)」와 기필생(期必生)의 「금향로(今香路)」 · 「송죽(松竹)」 등을 들 수 있다. 그리고 개화사상을 강조하거나 의리를 고수하기도 하고 교육구국의 이상을 펼치는 등 문명개화를 부르짖은 시조도 있었다. 『대한매일신보』에 실린 문재목(文在穆)의 「경화매일신보정신곡(敬和每日新報精神曲)」 · 「권소년(勸少年)」 · 「의구결(醫口決)」 · 「한반도(韓半島)」 · 「배양력(培養力)」 등과 『대한민보』에 실린 「대기(對棋)」, 『대한학회월보』에 실린 벽미산인(碧眉山人)의 「시가(詩歌)」가 대표적이다.

개화기는 서구문화의 충격과 일본의 침략이라는 외래적 상황과 그에 대한 저항 및 내적 모순에 대한 날카로운 비판, 그리고 민족적 역량의 자각 등으로 점철된 시대인 만큼, 개화기시조 역시 심미적인 차원에서보다 그 시대적 성격이 강조되지 않을 수 없었다. 개화기시조가 문학적 의미보다 그 사회적 기능을 중요시할 수밖에 없었던 것은 이 때문이다. 이는 고시조와 마찬가지로, 개화기 시조는 개화기의 이념을 모방하고 이상화하는 데에만 관심을 가졌기 때문에 개인의 삶의 현실이 반영될 수 없었음을 뜻한다. 고시조의 주요 주제인 유교적 이념이 이때에 와서는 우국 · 저항 · 개화 등으로 바뀌었을 뿐이다. 형식이나 표현방법 또는 시를 인식하는 태도 등은 고시조와 별로 다른 바가 없다. 이렇게 주제의 새로움이 나타나 있다고 해도 그것은 감수성의 내면적 필연성에서 오는 작자의 표현의지가 아니다. 이는 외부의 시대적 요청에서 만들어진 것이며, 개화기의 정신적 분위기에 대한 선구자로서의 자각을 노래한 것이다. 개화기시조는 바로 이러한 의식을 반영한 시가였다. 게다가 작자 대부분이 비전문적인 사람들로서 신문집필진 아니면, 시대정신을 자각한 독자들이었다. 이러한 점에서도 개화기시조의 내용 내지 주제는 계몽적일 수밖에 없었고, 그 목소리는 시인이 직접 청중에게 말하는 설득적인 목소리일 수밖에 없었다.

그러나 고시조에 비하여 신문에 발표된 개화기시조의 형태는 몇 가지 점에서 특이하다.

첫째, 외형상의 특징으로서 시조마다 제목이 붙어 있다. 그 의도가 무엇이든간에 제목은 시조의 내용에 대한 작자의 의식을 무엇보다 강조하고 있다. 「하리라」 · 「일신우신(一新又新)」 등의 제목은 각 시조에서 작자가 말하고자 하는 의도를 표현하는 데에 기능적으로 작용하고 있는 것이다.

둘째, 3장이라는 형식상의 문장보다 6구라는 시적 리듬의 반복형태가 현저하다. 3장 분장의 형식에서 각 장을 2구씩 분절하여 표기함으로써 6구라는 시적 리듬의 반복 형태를 지향하고 있는 것이다.

셋째, 시조의 종장을 처리하는 방법에서 독특한 양상을 보여주고 있다. 말하자면 당시의 많은 시조들이 종결어미의 꼬리를 잘라버린 것이다. 즉 ‘……하노라’, ‘……이더라’ 등의 ‘러라’체의 어미는 물론, 어떤 경우에는 한마디 어절 전체가 생략된 것들도 있다. 종결어미에 대한 이러한 생략은 ‘러라’체가 주는 유창하고 완만한 느낌을 감소시키고, 결의가 단호하고 힘참을 실감하게 하는 효과를 거두고 있다.

넷째, 고시조가 가졌던 종장의 엄격한 규칙이 동요하고 있다. 고시조에서는 첫 구절이 반드시 3음절이어야 하며, 둘째 구절은 5음절 이하이어서는 안되었다. 그러나 개화기시조에서는 종장의 이러한 규칙에서 벗어나고 있는 작품들이 많이 나타난다.

이러한 형식의 변화는 그것이 비록 3장의 분장형식이 가지는 시조 특유의 형식을 완전히 파괴한 것은 아니다. 그렇다고 하더라도, 전통시가에 대해 형태적 변모를 시도하고 있다는 점에서 개화기시조는 최남선의 시조와 함께 현대시조의 대두를 가능하게 하는 하나의 조짐으로 보이는 것이다.

최남선의 시조

최남선이 처음 발표한 시조는 「국풍 4수」이다. 이 작품은 첫 수만 단시조이고, 나머지 세 수는 장시조 형태이다. 종래의 기사형식은 바꾸었으나, 그 서술내용으로 보아 고시조나 다름없는 작품이다. 그 뒤에도 『대한유학생회보』 · 『대한매일신보』 · 『소년』 · 『청춘』 등에 계속하여 작품을 발표하였는데, 「국풍 4수」를 비롯한 그의 초기시조는 개화의식을 나타내고 있어서 개화기시조라고 부른다. 그의 시조에 대한 관심은 1909년 자신이 발행한 『소년』에 ‘옛사람은 이런 시를 끼쳤소’라는 상설란에 고시조를 소개함으로써 나타난 바 있다. 최남선은 『소년』에 「국풍 4수」를 비롯하여 14제 40여수와 『청춘』지에 10제 30수의 작품을 발표하였다. 특히 『소년』에서 최남선은 시조를 ‘국풍’이라고 부르고 있는데, 이는 시조를 중국 『시경』의 「국풍」에 해당하는 우리 민족의 독자적인 가요로 보고 있음을 의미하는 것이다. 또한 이 시기에 국풍 아닌 새로운 제목도 볼 수 있다. 「삼면환해국(三面環海國)」 · 「봄마지」 · 「태백(太白)에」 · 「청천강」 등이다. 여기에 와서 「국풍 4수」나 신문의 개화기시조보다 더욱 분명하게 시조의 형식을 6구의 형식으로 분절해놓은 점에 주목할 만하다. 그러나 「국풍 4수」는 말할 것도 없고 『소년』 · 『청춘』지의 시조는 한결같이 개인적 리듬에서 나온 새로운 의미내용은 아니다. 그의 시정신의 본질인 ‘조선심(朝鮮心)’을 기존의 관습적 리듬에 맞추어 노래한 것에 불과하다.

최남선의 본격적인 시조 창작활동은 1926년에 발표한 『백팔번뇌』에서 시작된다. 『백팔번뇌』는 현대 최초의 개인창작 시조집이다. 그 서문에서 시조를 ‘문자의 유희가 아니라, 엄숙한 사상의 한 용기’로 보고 있다. 또한 시조를 우리 시가의 본류로 보면서 시조 부흥의 의지를 피력하고 있다. 최남선의 시조는 문학적 의미보다 그 사회적 기능을 중요시하는 교술문학적 성격이 강하다. 그러나 이 무렵에 발표된 이광수의 시조, 특히 명승지를 읊은 기행시조는 개인적 정서의 표출이라는 점에서 최남선의 시조에 비하면 분명히 새로운 세계이다.

1920~1930년대 시조의 근대적 변화

1920~1930년대 시조의 근대적인 변화양식이 관념보다 구체, 집단보다 개인의 발견과 표현이라고 할 때, 근대적 감수성의 시조가 본격적으로 창작된 것은 이광수 · 주요한(朱耀翰) · 변영로(卞榮魯) · 정인보(鄭寅普) · 조운(曺雲) · 이은상(李殷相) · 이병기(李秉岐) 등의 활동 이후라고 보아야 할 것이다. 개화기시조가 등장한 것은 1910년 전후이겠지만, 엄격한 의미에서 현대시조가 논의되고 쓰여진 것은 1920년대 이후의 일이다. 특히 1926년 이른바 카프(KAPF), 즉 조선프롤레타리아예술동맹에 대항하여 주11이 전개될 때, 조선주의의 부흥과 더불어 본격적인 시조부흥운동이 전개되었다. 근대 최초의 개인시조집인 최남선의 『백팔번뇌』가 발간되었고, 이 시기를 전후하여 시조에 관한 논문과 작품이 많이 발표되었기 때문이다.

1920년대는 서구적 충격 속에서 전통적인 것과 단절할 수도 없고, 그렇다고 서구적인 것을 무시하기도 불가능한 문화적 갈등이 그 어느 때보다도 민감했던 시기이다. 그리하여 일본을 통하여 이식된 자유시가 시단을 휩쓸던 상황 속에서도 시조가 전통적 시형식으로 자각되고 시조의 가치가 역설된 것은 맹목적인 서구화에 대한 반작용, 곧 자기상실이라는 위기감의 표현이 아닐 수 없었다. 즉 전통적 질서에 복귀함으로써 한국시가 자기를 찾고 자기의 원모습을 발견하려는 몸부림이었던 것이다.

이 시기에 시조라는 전통적 시형식을 처음으로 들고 나왔던 이는 최남선이었다. 1926년 『조선문단』 5월호에 발표한 「조선국민문학으로의 시조」라는 논문이 그 본격적인 움직임이었다. 최남선은 시조가 절대 최선의 문학양식은 아니더라도, 조선국토 · 조선인 · 조선심 · 조선어 · 조선음률을 통하여 모든 조선적 요건을 갖추고 있는 것으로 보았다. 그리하여 시조를 조선이라는 체로 걸러진 정수라고 규정하고, 민족문학으로서 가장 알맞은 전통양식이 시조임을 강조하였다.

이어 손진태(孫晉泰)는 1926년 『신민(新民)』 7월호에 「시(詩)와 시조에 표현된 조선사람」에서 시조의 명칭 · 기원 · 형식 등을 간단히 말하고는 시조에서 본 우리나라 사람의 생활과 사상성에 대하여 말하였다. 염상섭(廉想涉)은 「시조에 관하여」(조선일보, 1926.12.)에서 “시조마저 빼버리면 조선문학은 무엇이 남을 것인가, 편협한 국수적 견해를 벗어나 널리 인생을 위한 예술로서 시조를 가꾸어야 한다.”고 주장하였다. 『신민』에서는 「시조는 부흥할 것인가」(1927.3.)라는 설문을 가지고 이병기 외 11인이 다양한 의견을 들어 발표한 바 있다. 이 설문에 대한 답변 가운데 이은상은 고시조는 그대로가 우리 민족문학의 체계에 대한 광탑(光塔:등대)이 되는 것이니, 이를 연구하여 이 형식에다 새로운 사상과 감정을 담아 새로운 시조를 창작하여 시로서 지향되어야 한다고 하였다. 특히, 이병기는 「시조를 혁신하자」(동아일보, 1932.1.)라는 논문을 통하여 현대시조가 나아가야 할 길을 다음의 여섯 가지로 제시하고 있다.

첫째는 실감실정(實感實情)을 표현하자는 것이며, 둘째는 취재의 범위를 확장하자는 것이다. 셋째는 용어의 수삼(數三:선택), 넷째는 격조의 변화를 들었고, 다섯째는 연작을 쓰자는 것이었으며, 마지막 여섯째로는 쓰는 법, 읽는 법을 제시하고 있다.

이는 최초로 현대시조 창작에 대한 이론을 제시한 것인데 현대시의 방법과도 상응하는 중요성을 지니고 있다. 또 하나 이 시기에 있어서 시조연구를 통한 시조론의 결정이라고 할 수 있는 것이 안확의 『시조시학(時調詩學)』(1940)이다.

현대시조는 이미 있어온 잠재적 시조의 보편적 질서와 개인마다 다르게 나타나는 개인적 질서가 함께 실현된 시형이라고 할 수 있다. 개인적 질서와 보편적 질서는 상호보완적인 것으로 개인적 질서는 보편적 질서에 의하여 안정을 얻고, 보편적 질서는 개인적 질서에 의하여 변형된다. 이때 보편적 질서란 물론 한국시가 전체가 나누어 가지고 있는 원초적 질서이다. 한국시가사상 오직 시조의 형식만이 시형으로서 지속적인 가치를 가졌다는 것은 시조의 형식이 한국시가의 다양한 변화 속에서도 일관하는 민족적 동일성과 깊은 연관성을 지녔다는 것을 의미한다. 그리고 이 같은 보편적 질서는 시에 형식을 부여한다. 즉 보편적 질서를 통하여 개인적 경험을 표출하는 것이 시조라고 하는 전통양식인 것이다. 그것은 곧 보편적 질서에 뿌리를 박고 있되, 개인적 질서로 재구성되는 실감실지(實感實地)의 눈이다. 실감실지의 눈은 이미 있어온 관습에 대한 저항으로 나타나고, 이러한 저항은 개인적 질서에 의하여 완성된다. 곧 개인적 질서를 통하여 보편적 질서가 갱신될 때 현대시조에서는 새로운 시상이 만들어지는 것이다.

투박한 나의 얼굴 두툼한 나의 입술

알알이 붉은 뜻을 내가 어이 이르리까

보소라 임아 보소라 빠개 젖힌 이 가슴

위의 시조는 조운(曺雲)의 「석류(石榴)」로 시어로 보나 율조로 보나 개화기시조와 비교하여 상당히 변화되었음을 알 수 있다. 개화기시조와 같은 단조로움이 극복되어 시조가 단형 서정시로 변모되는 새로운 가능성을 보여주고 있다. 이와 같은 변모가 가능한 것은 보편적 질서에 근거하면서도 개인적 질서로 재구성되고 있는 ‘실감실지’의 눈으로 대상을 파악하고 있기 때문이다. 이와 같이 실감실지의 눈은 무엇보다도 이미 있어온 시조적 상상력의 한계를 넘어섰을 때 그 가치를 인정받을 수 있으며, 자기의 개성적인 질서에 충실하였을 때에 재확인되는 것이다. 그러므로 이미 있어온 시조의 틀 안에서도 현대시조는 얼마든지 자유로울 수 있는 신축성과 유연성을 가질 수 있다. 이와 같은 예는 이은상이 1925년 4월 18일에 발표한 「봄처녀」, 이병기가 같은 해 7월 1일 『동아일보』에 발표한 「봉천행9장( 奉天行九章)」에서 잘 나타난다. 이어 주요한 · 변영로 · 조운 · 정인보 등을 거쳐 『문장(文章)』지의 추천을 거친 김상옥(金相沃) · 이호우(李鎬雨)로 이어지면서 시조의 근대적 변화가 꾸준히 추구되었다.

현대시조의 특징으로는, 형식면에서 개화기시조의 경우와 같이 시조의 형태를 6구의 형식으로 분절해 놓은 것과, 이은상이 시도한 양장시조(兩章時調)를 들 수 있다. 양장시조는 3장에 담을 내용을 압축해서 평시조의 자수를 단축하여 30자 내외로 하고 종장의 3 · 5자를 지키면서 중장을 생략한 형태이다. 내용면에서는 계절이나 자연물 · 명승고적 등을 찾아 거기서 느끼는 서경과 회고, 여정의 회포 등이 대부분을 이룬다.

이 시기의 작품활동은 주로 『동아일보』 · 『조선일보』 등의 신문과 『신동아(新東亞)』 · 『조선문단』 · 『조광(朝光)』 · 『사해공론(四海公論)』 · 『문장』 등의 잡지를 무대로 이루어졌다. 이 시기에 나온 시조집으로는 최남선의 『백팔번뇌』(1926), 이은상의 『노산시조집』(1932)을 비롯하여 장정심(張貞心)의 『금선(琴線)』(1934), 김희규(金禧圭)의 『님의 심금(心琴)』(1935) 등이 있다. 이외에 오신혜(吳信惠)의 『망양정(望洋亭)』(1935), 이병기의 『가람시조집(嘉藍時調集)』(1939) 등의 시조집도 출판되었다.

1945년 이후의 시조

민족사의 거시적 단위로 보아 해방 후 50년은 결코 길다고는 할 수 없다. 오늘의 시점에서 되돌아보면, 그때 그 광복의 감격과 기대가 반세기에 이르는 현대사의 격동 속에서 조금씩 퇴색하거나 망각되어 온 것은 사실이다. 그러나 다른 한편으로 해방은 민족사에 있어서 처음으로 남북 분단이라는 대결 관계에 놓여 오늘에 이르기까지 우리를 구속해 온 것도 명백하다. 빼앗긴 국권, 그러나 국권을 찾았을 때 강대국의 대결의 장으로 분할된 국가와 더불어 사상과 이념이 나누어질 수밖에 없었다. 그만큼 8 · 15는 해방과 광복의 의미를 지니면서 동시에 분단과 대결이라는 양면성을 지닌다. 이러한 양면성은 좌우 이데올로기의 대립을 낳았고 좌우의 대립은 민족문학의 분열을 낳았으며, 심지어는 남과 북의 서로 이질적인 문학을 낳게 하였다.

시조라고 예외는 아니다. 시조를 보는 시각이 남과 북이 매우 다르다. 한 쪽에서는 시조가 민족적이고 전통적인 형식이라면서 무조건 계승되어야 한다고 했다. 반면, 다른 한 쪽에서는 시조를 양반 사대부의 생활 감정과 미학적 요구를 반영한 노래로 보고 무조건 부정되어야 한다고 하였다. 중요한 것은 관심을 시각에서 실상으로 돌려 북에서는 시조에 대한 획일적인 시각을 버리고 시조의 실상을 깨우치게 하는 일이다. 동시에 남에서는 다시 한번 시조의 위상을 비판적으로 검토하여 문학사에서 차지하는 위치를 다져야 한다.

해방 직후는 창작의 성과보다 이념의 대립, 정치적인 갈등이 고조되었던 비시적(非詩的) 시대다. 해방의 감격에 압도되어 대부분의 시가 정치적 전언 일변도였다. 양주동(梁柱東)의 「님을 뵈옵고」, 정인보의 「십이애(十二哀)」, 이병기의 「해방전-살풍경」, 박노제의 「해방」 등이 바로 그것이다. 그러나 이들 시편들이 당시 시의 정치적 전언이 있을 법한 판에 박힌 상투성과 무관한 것은 시조의 절제된 형식 때문이라고 생각한다. 이런 점에서 조운의 『조운시조집(曺雲時調集)』(1947), 정인보의 『담원시조(薝園時調)』(1948), 이병기의 『가람시조집(嘉藍時調集)』(중판, 1947), 양상경(梁相卿)의 『출범』(1946), 정훈(丁薰)의 『머들령』(1949), 이희승(李熙昇)의 『박꽃』(1947) 등의 출간은 해방 직후 시조계를 대표하는 시사적 업적으로 평가된다. 물론 이들 시조는 대부분 해방 후가 아니라 해방 이전의 암흑기에 씌어져서 발표되지 못하고 있다가 출판된 것들이다. 이렇듯 해방 전의 암흑기와 6 · 25전쟁까지의 공백기를 메우고, 1950년대로 이어주는 과도기적 교량적 역할을 담당한 시인들은 이병기 · 이은상 · 조운 · 이호우(李鎬雨) · 김상옥(金相沃) · 김어수(金魚水) · 이영도(李永道) · 장하보 등이다. 그 중에서도 조운은 조선문학가동맹에 가담하여 활동하다가 월북하였다. 이들은 주로 『백민』 · 『죽순』 · 『영문(嶺文)』 · 『민성』 등을 통하여 작품 활동을 하였다.

현대시조에 있어서 1950년대는 주목할 만한 시기다. 1950년의 6 · 25전쟁은 제2차 세계대전 이후 최대의 정규전으로서 세계사적인 냉전의 표출일 뿐만 아니라, 민족의 분열과 대립을 심화시키고 분단 체제를 한층 강화시키는 하나의 전기를 마련하였다. 그만큼 6 · 25의 충격은 해방 후 한국시의 양상을 바꾸는 데 역사적인 사건이 되었으며, 시조의 현대적 성격을 특징짓는 데 중요한 계기가 되었다. 1950년대에 나온 시조집으로 김오남(金午男)의 『김오남시조집』(1953), 이호우의 『이호우시조집(爾豪愚時調集)』(1955)을 비롯하여 정훈의 『벽오동(碧梧桐)』(1955), 조애영(趙愛泳)의 『슬픈 동경(憧憬)』(1958)이 있다. 또한 이 시기에 시조에 관한 연구저서로는 이태극(李泰極)의 『시조개론(時調槪論)』(1959)이 나오기도 하였다. 시조 전문지인 『시조(時調)』(1952∼1953)와 『시조문학(時調文學)』(1960)등도 이 시기에 나왔으며, 한국시조작가협회가 결성되기도 하였다.

1950년대의 시조는 현실시처럼 서정적 자아가 외향하기도 하고 전통시처럼 내향하기도 한다. 서정적 자아의 외향은 전쟁의 극한 상황을 직접 다룬 이은상의 「너라고 불러보는 조국아」(1958) · 「고지가 바로 저긴데」(1956), 최성연(崔聖淵)의 「핏자국」(1955) 등의 시편에서 볼 수 있다. 서정적 자아의 내향은 박재삼(朴在森) · 정소파(鄭韶坡) · 장순하(張諄河) · 최승범(崔勝範) · 송선영(宋船影) 등처럼 전통적 서정을 노래하는 시편에서 찾아 볼 수 있다. 특히 전통적 상상력을 통한 자기회복, 정체성 확인의 움직임은 1950년대가 거둔 시적 성취다. 그리고 이것은 전후 모더니즘에 대한 반동과 1930년대의 시문학파와 앞 세대의 가람 · 노산 등의 시조가 계기가 되어 이루어진 문화적 각성과 자연감각이 내면화된 것이다. 그렇다고 마음 수양을 위한 완상의 대상이나 벼슬에서 물러나 숨어서 은일하는 공간, 조선조 시조 이래 오랜 내력을 지닌 유학적인 이념 공간인 자연은 아니다. 그러나 이제 자연은 인간의 감각으로 파악된 자연이다. 자연의 개념이 바뀐 것이다. 자연은 삶의 현실, 삶의 현장 그 자체가 된다. 이들 시에 나타나는 서정은 전후 현실적 상황에 대한 시적 대응이라고 할 만하다. 그리고 그것은 1960년대 이후에 고조된다.

4 · 19와 5 · 16의 역사적 격랑을 겪은 1960년대 이후는 물질주의의 팽배와 사회적 모순으로 물들은 시대이다. 이 시대는 분명 시의 시대라기보다는 산문의 시대다. 아니, 물량화의 시대다. 산문의 시대, 물량화의 시대 속에서 시적 상상력은 비인간화해 가는 현실의 이모저모를 헤아리면서 아울러 그 비인간화 과정에서 인간의 구원을 겨냥하고 있었다. 박경용(朴敬用) · 정완영(鄭椀永) · 이우출(李禹出) · 이우종(李祐鍾) · 유성규(柳聖圭) · 배병창(裵秉昌) · 김준(金埈) · 이근배(李根培) · 김제현(金濟鉉) · 이상범(李相範) 등의 시조에서 그런 점을 확인할 수 있다. 1960년대 시조집으로는 고두동(高斗東)의 『황산시조집(皇山時調集)』(1962)과 정기환(鄭箕煥)의 『시조한국(時調韓國)』(1967), 조종현(趙宗玄)의 『자정(子正)의 지구(地球)』(1969)등이 출간되었으며, 1964년부터는 월간지의 시조추천제가 실시되었다.

따라서 1970년대는 어느 때보다 많은 시조시인이 활동을 하게 되는데, 1978년 『문예연감』에 의하면 시조시인으로 등록된 사람이 180여 명이다. 이 숫자는 60년대에 비하면 엄청나게 양적으로 팽창한 것이다. 시조계로 볼 때 70년대는 외적 팽창에 힘입어 내적인 변화와 실험을 모색한 시기라고 할 수 있다. 특히, 1970년대는 60년대의 산문정신을 계승하게 되는데 장순하 · 서벌(徐伐) · 윤금초(尹今初) 등에 의해 사설시조가 시도된 것은 우연이 아니다. 신인인 김상묵(金相默)의 경우도 사설시조에 참여하고 있는데, 산업화이후 급속히 증가한 졸부들의 속물적 행태를 풍자적으로 고발하고 있다는 점에서 전통적 사설시조의 정신과 방법론은 거의 계승하고 있다. 유재영(柳在榮) · 김남환(金南煥) · 김연동(金演東) · 김원각(金圓覺) · 박기섭 · 박시교(朴始敎) · 박재두(朴在斗) · 백이운(白利雲) · 이일향(李一香) · 이우걸 · 이지엽(李志葉) · 임종찬(林鍾贊) · 정해송(鄭海松) · 한분순(韓粉順) · 민병도(閔炳道) · 조동화(曺東和) 등의 시가 환기하는 주변적 경험 역시 여기에 따라 나오는 자연스러운 결과라 할 수 있다. 즉, 이들은 언어의 광맥을 탐색하고 전통에 충실하면서도 지나친 관념과 주관에 몰입하기보다는 사물과의 객관적인 거리를 유지하면서도 내면의 심화에 깊은 관심을 보여준다.

1980년대 이후는 이전까지의 세대가 행했던 실험과 모색을 바탕으로 현대시로서의 시조에 대한 근본적인 성찰과 변신을 하게 된다. 명칭, 정형형식의 정의, 현대라는 개념과 시조 간의 간극 메우기 등 창작과 연구를 넘나드는 논의들이 이어진다. 이 과정에서 어느 정도 시조가 현대시로서의 위상을 정립하게 된다. 80년대 시조의 흐름은 대체로 자연 관조와 존재 탐구, 일상적 경험의 표현과 내적 성찰, 탈주정적 성향과 실험의식, 현실의식의 반영과 사설시조의 꾸준한 성장으로 전 시대의 경향을 잇고 있다. 여기에 대형 서사시조나 긴 연작시조에 대한 관심이 확산되어 김종의 「밑불」, 서우승의 「카메라 탐방」등이 발표되기 시작한다. 조주환의 「사할린의 민들레」는 1,226 수의 장편 서사시조로 이들은 평시조의 한계를 넘어서려는 오랜 노력의 결과이다. 이후에는 시조집과 이론서가 대거 출판되고, 한 해 40명이라는 신인이 등단하기도 하여 현대시로 자리 잡게 된다.

1990년대에 와서는 시조의 보편적인 질서보다는 개인적인 질서에 관심을 둠으로써 파격적인 시도를 하기도 하고 현대시의 경향 가운데 하나인 해체적인 기법에 관심을 보이기도 한다. 그리고 1991년 『한국시조』, 1992년 『시조시학』, 2000년 『시조세계』, 2006년『시조예술』, 『한국시조시학』, 2008년 『시조춘추』등의 시조 전문지가 창간되어 시험적인 창작과 이론연구를 이끌어 가고 있다.

해외에서의 시조 창작

한국이 아닌 해외에서도 시조가 창작되어 발표되었다. 일제 강점기로 인하여 자의든 타의든 해외 이주가 시작되면서 우리 민족은 일본, 중국, 러시아, 미주지역 등으로 흩어져 살게 되었다. 이들은 이주지에서 신문, 잡지 등을 발행하게 되면서 문예난을 마련하고 고시조를 소개하거나 그들이 창작시조를 발표하였다. 그러다가 차츰 공식적인 활동 단체를 만들기도 하고 단행본 시집을 발행하기도 하였다.

미주 지역의 시조

미주지역의 경우는 『신한민보』 1908년 8월 26일자 4면의 「諧歌(해가)」란에 고시조 10수를 소개함으로서 미국에서 첫 발을 디디게 되었다. 그리고, 1년 뒤인 1909년 8월 25일자에 창작시조가 발표되었는데, 1면 하단의「短歌(단가)」란에 소개된 작자는 盤龍山少年(반용산소년)이다. 기사형식은 줄글의 형태로 장구분이 없으며, 종장의 마지막 음보가 생략되어 있어 시조창을 의식한 형식으로 볼 수 있다. 이렇게 시작된 시조는 『신한민보』를 이끌어가는 중요한 인물이자, 1900년대 전반기 『신한민보』를 중심으로 문학활동을 한 중심인물인 홍언(洪焉:1880~1951)에 의해 본격적으로 창작된다. 홍언이 남긴 시조작품은 약 300여 편으로, 양으로 보나 그 시기로 보나 재미한인 시조시인으로서의 시조 창작과 발표의 발판을 마련하였다.

이후 1970년부터 본격적으로 이민이 시작되어 한인이 급격하게 증가하였고, 1985년 시조연구회로 본격적인 미주시조문단이 출범하였다. 이들은 국내문단과 관련을 가지면서 시조시인들의 작품 선집인 『사막의 달』(1989), 『사막의 민들레』(1994), 『사막의 별』(1996)을 간행하였다. 1999년에는 『해외시조』라는 시조전문잡지를 창간발행하고, 바로 『시조월드』로 명칭을 바꿔 발행하여 미주 시조시인뿐만 아니라, 세계 여러 곳의 해외 한인들에게 시조 작품세계를 널리 알렸다.

중국 지역의 시조

중국의 경우 또한 1920~1930년대 상해, 북경, 만주 등 도처에서 『천고』 · 『진단』 · 『독립신문』 · 『만성보』 등을 통해 많은 창작품이 게재되었으나, 초기 간행물들은 많이 없어졌다. 중국이 세워지자 이념적인 문제 때문에 자유로운 문학창작에 약간의 제약이 있었고, 1966년부터 시작된 중국의 문화혁명기에는 중국의 문화계에서와 같이 모든 것이 위축되는 시기였다. 1978년 8월에 와서야 연변조선족자치주직속문화계통에서 정치운동기간 억울하게 누명을 쓴 55명 문인들의 명예회복대회가 거행되고 ‘독초’, ‘반동작품’으로 몰렸던 문예작품들도 명예를 회복하였다.

이 무렵에 결성되는 연변작가협회는 이후 30년동안 연변문학동인회, 청년시회, 연변5월시사, 중국조선족문화연구회, 연변문화발전추진회, 연변단풍수필회, 연변시조시사, 연변녀류문인협회, 연변녀류시회, 연변어머니수필회, 연변소설가학회, 연변시인협회, 중국조선족문학연구회, 연변 조선족아동문학연구회, 연변아동문학회, 료녕심양시조선족문학회, 흑룡강성 조선족문학회, 북지문학회 그리고 연변내 각 현시의 작가협회, 녕안, 해림, 상지 등지의 작가협회 수십개를 결성하였다. 이 가운데 1992년에 창설한 연변시조시사(延邊時調詩社)를 비롯하여 심양시조문학회, 연변사이버시조문학회 등은 순수 시조시인들이 활동하고 있다.

1990년대에 들어서면서 세계적인 냉전구도가 깨어지면서 중국의 개혁개방, 산업화시대를 맞게 되고 이에 적응하려는 중국 한인(조선족) 사회의 움직임도 활발해졌다. 이미 국내와의 교류도 활발해지고 2000년 대에 와서는 본격적인 정리작업을 하였다. 먼저, 1993년 12월에는 연변시조시사에서 연길, 심양, 북경 등지의 총 54명의 시인들 작품 500수를 취합하여 『중국조선족시조선집』을 북경민족출판사 발간하였다. 2002년부터는 『20세기 중국조선족문학사료전집』을 출판하였는데, 1집으로 출간한 『심연수 문학편』에는 심연수의 기행시조를 비롯한 시조들이 다수 수록되어 있다. 또한 심양, 장춘, 하얼삔, 연길 등지에서 많은 순문학지를 비롯한 잡지들이 발행되어 시조를 비롯한 한국어 문학 창작을 독려하고 있다.

러시아 지역의 시조

러시아의 경우, 연해주에 살던 한인들이 1937년 강제 이주정책 이후, 중앙아시아의 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 여러 지역에 흩어져 살게 되었다. 이 지역 한인 문학은 연해주지방의 『선봉』, 카자흐스탄에서 발간되는 한글신문 『레닌기치』 등의 신문 문예 페이지에 독자의 투고형식으로 발간되었으나 주목받지 못했다. 1986년 이후 언론통제가 완화되자, 『레닌기치』를 『고려일보』로 명칭을 바꾸고, 노선도 친북한에서 친대한민국으로 수정된다. 1960년대 이후는 아나톨리 김, 미하일 박 등과 같이 러시아어로 작품활동하는 한인들이 많아지면서 상대적으로 한글창작이 거의 사라지는 지경에 이르기도 했다. 그러나 2001년에는 러시아인인 콘체비치에 의해 시조가 러시아어로 번역이 되었고, 중국의 조선족 시인들의 활동으로 시조 백일장이 치러지기도 하였다.

이와 같이 해외에 흩어져 살게 된 한인들은 현지에서 한국어로 문학작품활동을 전개한다. 특히, 시조에 대해 애착을 보이는데, 시조를 유일한 정형시로서 그 가치를 인정하면서 조국이라는 이미지를 대신할 수 있는 문학적 양식으로 생각하는 것과 무관하지 않다. 즉, 이들이 시조를 통해 노래하는 것은 디아스포라 의식으로 집결된다. 조국이 아닌 다른 나라에 살면서도 한국인으로서의 정체성을 확인하는 수단으로 시조가 선택된 것이다. 유대인들처럼 종교라는 구심점이 없는 한인들에게는 시조라는 고유의 문학 양식을 통해 정체성을 확인하면서 조국과 소통하는 것이다. 이들은 시조를 통해 조국, 고향에 대한 추억을, 향수를 노래하고, 이방인으로서 살아가는 고달픈 현실을 노래하기도 한다. 그리고 현지에서만 시조를 발표하는 것이 아니라, 본국의 시조문단에 정식으로 등단하여 인정을 받고, 본국에 시조집도 출간하는 적극적인 소통의 방식으로 시조를 선택하고 있기도 하다.

2003년 10월 미주 시조시인들은 국내 시인들과 함께 세계 시조사랑협회를 조직하였고, 이것이 더 확대되어 한국 본국에 2008년 3월 세계한민족작가연합 한국본부 창립하게 되었다. 그리고 세계 도처에 흩어져 있는 우리민족문학을 포괄하고 중국, 중앙아시아 여러 지역 작가들의 교류를 촉진하는 데에 구심점이 되었는데 이 중심에 바로 시조가 있는 것이다. 뿐만 아니라, 미국에서 영어로 시조를 창작하는 활동이 전개되었다. 영역된 시조가 미국을 비롯한 북미지역에 소개되었고 외국인들이 시조를 영어로 창작하게 되었다. 2009년에는 미국 하버드대의 바커센터 중앙홀에서 '하버드 만해 시조 페스티벌(Harvard Manhae Sijo Festival)'이란 아주 이색적인 축제가 열렸다. 한국의 만해사상실천선양회와 하버드대 한국학연구소가 공동주관한 이 행사에서는 소위 영어로 시조를 짓는 ‘영어시조(English Sijo)’ 가 중심을 이루기도 하였다. 이 영어시조에 대한 외국인의 관심을 지속시킬 수 있는 방안 이와 같이 시조는 이제 한국에, 한국인에만 국한되지 않고 세계의 시조로 발돋움하고 있다.

고려말에 완성된 시형을 갖춘 것으로 추측되는 시조는 천년을 이어오는 한국 고유의 정형시이다. 1900년을 전후해서 고시조로부터 현대시조를 탄생시키고, 1920년대 중반에 시조형식의 부활을 선언하는 시조부흥운동이 계급주의 문학에 대응해서 전개되었다. 이후 시조는 창작과 연구를 통해 현대시의 영역으로 자리잡게 되었다. 시조시인을 중심으로 1964년에는 한국시조시인협회가 결성되고 그 뒤 한국문인협회에는 시조분과가 마련되었으며, 연구자들을 중심으로 한국시가학회, 한국시조학회 등이 결성되었다. 시조전문지로는 『시조문학』 · 『현대시조』 · 『시조세계』 등 여러 잡지가 발간되고 있으며, 특히 일간지 『중앙일보』의 시조백일장은 시조전문지와 더불어 신인의 주요 등단 무대가 되고 있다. 또한 시조시인에게만 주어지는 문학상으로는 육당시조상 · 노산문학상 · 가람문학상 · 정운문학상 · 월하시조문학상 · 현대시조문학상 · 한국시조문학상 등 시조만의 문학상과 각 잡지사나 협회의 신인상과 다수 문학상의 시조분과상 등이 있다.

현대시조는 고시조의 형식을 바탕으로 여러 가지 정형성을 시험하였는데, 이은상은 양장(兩章)시조를 시도한 바 있으며, 단장(單章)시조 등을 시도한 이도 있다. 한편으로는 동시의 영역으로도 확장하여 유성규의 『연필이 화났다』, 이병용의 『소리말꽃』 등과 같이 어린이를 위한 동시조(童時調)를 시도하기도 하였다. 최근 신예작가들의 더욱 다양하면서도 발랄 · 참신한 작품이 현대시조의 앞날을 밝게 해준다.

현대시조의 과제라면 지금까지 지속된 시조를 어떻게 발전시켜야 할 것인가라고 할 수 있다. 시조는 보편적 질서와 함께 개인적 질서를 가져야 한다. 그런데 보편적 질서만을 고수하는 사람들은 시조야말로 우리 고유의 전통시라고 하면서 시조가 지닌 형식적 미덕이나 그에 대한 향수에 무조건 집착하려 한다. 시조가 이미 주어진 형식이고 전통적이라는 말은 실상 시조시인들의 일방적 주장이지, 학문적으로 검토된 것은 아니다. 적어도 전통적이라고 하면, 시조의 형식체험을 깊이 의식하고 시조가 현실에서 존재하여야 할 역사적 요청에 부응할 수 있어야 한다. 거기서 우리는 시조가 전통적이라는 것의 의의를 찾을 수 있는 것이다.

그러나 시조가 과거에 지녔던 그 의의 때문에 무조건 오늘날까지 전승되어야 한다는 것은 복고적이며 민족적 감상주의에 그칠 우려가 많다. 그러한 생각은 시조의 형식체험을 단순히 외형적인 형식의 차원에서만 파악하고 있을 뿐, 시조 특유의 내재적 원리에는 거의 관심을 두지 않는 데에 기인한 것이다. 그러므로 자연히 서경 · 영탄 · 회억 · 감상 일변도로 머무는 것이다. 나아가 시조가 그것이 하나의 의미있는 삶의 형식으로 받아들여지기에 앞서 안이한 발상에서 오는 기계적 반복이나 글자수 맞추기에 급급하게 되는 것이다. 시조가 단조롭고 기계적이며 또한 복고적이라는 오해는 바로 이러한 데에 기인한다. 살아 있는 경험과의 부딪침에서 나온 것이 아닌 관념적인 발상법이나, 개성적 질서가 무시된 형식을 고수하는 것은 고시조가 그러했던 것처럼 시조를 유형화시키는 길을 걷게 되고 생명없는 시를 양산(量産)할 뿐이다.

이와는 반대로 아무리 읽어보아도 자유시와 구별되지 않는 명목상의 시조들도 존재한다. 이는 시조라는 갈래의 보편적 질서를 무시하고 개인적 질서에만 치중하는 데서 오는 현상이다. 앞에서 설명한 바와 같이 시조의 질서란 그 자체로서 굳어진 자족적 질서는 아니다. 개인적 질서에 의하여 보편적 질서의 변형은 얼마든지 가능하다. 그러나 그 변형이 아무런 원칙도 없이 자의적으로 이루어지는 것은 아니다. 이것이 순전히 개인적 질서에 의하여 자의적으로 이루어질 때, 그것은 이미 시조의 영역에서 벗어난 것이고, 따라서 이미 시조가 아닌 것이다.

시조가 아무리 변형된 모습으로 나타난다고 할지라도, 결국 그것은 보편적 질서의 반영이며, 그 질서를 통하여 삶을 인식하고 경험하는 것이다. 왜냐하면 시조의 질서는 의도적인 작위의 결과가 아니고, 우리 민족이 오랜 세월 동안 삶의 현실과 부딪쳐서 얻어진 결과이기 때문이다. 시조는 우리 민족의 미적 감수성과 사고의 양식, 여기에 창이라는 음악적 요소까지 가미되어 형성된 민족시의 가장 정제된 형식인 것이다. 따라서, 시조형식에 대한 맹목적인 고수나 무조건적인 파괴는 어느 것이나 현대시조가 취할 길이 아니다. 보편적 질서와 개인적 질서의 발전적인 종합을 통해서만 현대시조는 존재가치를 가질 수 있는 것이다. 그러므로 현대시조는 정형시이면서 자유시이고, 자유시이면서 정형시가 되어야 한다. 현대시조가 과거의 시조와 다른 점은 정형이라는 틀에 구속받지 않는 데 있다. 그렇다고 해서 현대시조가 자유시가 되지도 않는다는 데 그 묘미가 있는 것이다. 이와 같은 점에서 이병기는 ‘시조는 정형(定型)이 아니라 정형(整形)’이라고 주장하였던 것이다. 이를 통하여 우리는 현대시조가 나아가야 할 올바른 좌표를 설정할 수 있을 것이다.

문학으로서의 시조를 노래로 공연하는 방식은 두 가지가 있다. 노래라는 말을 살려 지칭하면 ‘가곡창(歌曲唱)’과 ‘시조창(時調唱)’이다. 시조창은 민속악으로 쉽게 배울 수 있어 여러 계층의 사람들 사이에 널리 퍼져 오늘날까지 광범위하게 불리는 노래다. 즉 누구나 즐길 수 있는 대중음악이었던 반면에, 가곡창은 가사(歌詞)와 함께 정악(正樂) 성악곡으로 오랜 훈련을 쌓아 올려야 했던 전문가의 음악으로 예술적 가치가 높다.

이와 같이 시조시를 모두 노랫말을 사용하지만 음악적인 형식과 장단, 음계, 연주 형태 등에 있어 많은 차이점을 가지고 있다. 가곡창은 반드시 관현반주를 동반하는데, 이 반주는 세악편성이라고 말하는 것으로 거문고, 가야금, 단소, 해금, 대금, 세피리, 양금, 장구 등 단잽이로 구성된 편성이다. 단잽이란 한 명씩만 연주하는 것을 뜻한다. 형식은 노랫말을 세분하여 5장으로 구분하여 부르며, 전주곡 혹은 후주곡에 해당하는 대여음(大餘音)과 간주곡에 해당하는 중여음(中餘音)이 3장과 4장 사이에 있다. 음계는 3음 혹은 4음의 계면조와 5음의 우조로 되어 있다. 이렇게 7~8명의 반주진들로 구성된 가곡과는 달리 시조는 장구장단 하나로 노래한다. 장구장단이 없을 경우 그저 무릎장단을 사용하는 대중적인 음악으로 시조창의 형식은 문학적인 형식과 같이 3장형식이고, 음계는 3음 혹은 4음의 계면조이다. 또한 시조창은 음악의 즉흥성을 가진 전달음악이기 때문에 종장 끝음절인 ‘하노라’, ‘하느니’, ‘하오리라’ 등을 생략하지만, 가곡창에서는 끝까지 부른다는 점에서도 이 둘은 서로 차이가 있다. 가곡창과 시조창의 분장법(分章法)을 가사를 중심으로 구분하면 아래의 [그림1]과 같다.

둘 다 줄기찬 생명력을 지닌 전통음악으로서 오늘날에도 계승되어 전문가의 공연은 물론 전국적으로 애호가들이 널리 분포되어 있고 수많은 동호 모임이 있다. 또한 가곡창은 1969년 중요무형문화재(현, 증요무형유산) 제30호로 지정되어 기능보유자들이 활동하고 있으며, 시조창은 전라남 · 북도, 충청남 · 북도, 대구 · 대전 등 여러 지방자치 단체에서 시도무형문화재(현, 시도무형유산)로 지정하여 계승 · 발전시키고 있다.

가곡창

가곡창은 서로 연결되는 일종의 노래모음인데, 사설로 연결되는 것이 아니라 음악적(선율적)으로 연결되며, 모두 27곡으로 짜여진다. 조(調)는 우조(羽調)와 계면조(界面調)로 구별되고, 또다시 남창(男唱)과 여창(女唱)의 구별이 있는 독창 성악곡이다. 가곡의 원형으로 여겨지는 만대엽(慢大葉)이 처음 보이는 악보는 안상(安常)의 『금합자보(琴合字譜)』(1572년)이다. 그리고 1610년에 만들어진 양덕수의 『양금신보(梁琴新譜)』에는 만대엽 · 중대엽 · 삭대엽 등이 고려시대의 악곡인 「정과정 삼기곡(鄭瓜亭 三機曲)」에서 온 것이라는 기록에 따라 고려시대의 음악과 어떤 관련이 있었을 것으로 보인다. 고악보에 따르면, 만대엽은 세조(14551468) 때부터 숙종(16741720) 때까지 성행하였으나, 그 후 『현금신증가령(玄琴新證假令)』(1680년)에는 만대엽이 빠진 대신 중대엽과 삭대엽의 곡들이 변주되어 나타나 있고, 영조 4년(1728년)에 만들어진 김천택(金天澤)의 『청구영언(靑丘永言)』에는 조성도 평조와 평조계면조가 없어진 반면 중대엽과 삭대엽이 있는데, 그 형태는 삼수대엽의 음역을 줄이고 속도를 빠르게 한 '소용이'와 흥청거리는 농(弄)과 낙(樂)의 선율을 축소한 편(編) 등이 나타난다.

조선 후기에 오면 전통가곡은 16박 또는 10박의 장구장단의 반주에 의하여 연주되고, 우조(羽調)와 계면조(界面調)로 짜여졌으며, 24곡으로 한 바탕을 이루고, 사람의 구분에 따라서 남창 가곡 · 여창 가곡 · 남녀창 가곡 등으로 나뉜다. 남창 가곡으로 우조(羽調)로는 초수대엽(初數大葉) · 이수대엽(二數大葉) · 중거(中擧) · 평거(平擧) · 두거(頭擧) · 삼수대엽(三數大葉) · 소용(搔聳) · 우롱(羽弄) · 우락(羽樂) · 언락(言樂) · 우편(羽編) 등 총11종류가 있으며, 계면조(界面調)로는 초수대엽 · 이수대엽 · 중거 · 평거 · 두거 · 삼수대엽 · 소용 · 언롱(言弄) · 평롱(平弄) · 계락(界樂) · 편수대엽(編數大葉) · 언편(言編) 그리고 태평가(太平歌) 등이 있다. 여창 가곡은 남창 가곡과 별로 다르지 않고, 가지 수가 조금 적다. 우조로는 이수대엽 · 중거 · 평거 · 두거 · 반엽(半葉)이 있고, 계면조로는 이수대엽 · 중거 · 평거 · 두거 · 평롱 · 우락 · 환계락(還界樂) · 계락 · 편수대엽 · 태평가 등이 있다.

가곡창 장단의 경우, 한 장단은 16정간(井間)에 해당하는 16박이다. 그런데 박수(拍數)는 16박이지만, 장구점[杖鼓點:그 한 단위에서 장구 치는 점수]은 10점이다. 따라서 한 장단은 10점 16박(十點十六拍)이라고 일컬어지고, 그 속도도 매우 느리다. 이처럼 16박이 한 단위를 이루는 가곡은 현재 한국음악 중에서 유일하게 『세종실록』 악보나 『세조실록』 악보 등의 악보와의 연관성을 보여준다. 조(調)는 우조나 계면조 음계를 사용한다. 우조는 5음음계 평조와 마찬가지인데, 다만 황종(黃鐘)을 중심음(中心音)으로 삼고 있다. 따라서 우조는 율명(律名)으로 ‘황종 · 태주(太簇) · 중려(仲呂) · 임종(林鐘) · 남려(南呂)’의 음계가 된다. 이 우조는 예전의 우조평조에 해당한다.

전하는 가집으로 가장 오래된 것은 1728년에 김천택(金天澤)이 엮은 『청구영언』이다. 그 밖에도 『해동가요』 · 『병와가곡집(甁窩歌曲集)』 · 『가곡원류』 · 『동가선(東歌選)』 · 『대동풍아(大東風雅)』 · 『고금가곡(古今歌曲)』 등이 전한다.

시조창

시조창은 가곡창과 마찬가지의 노랫말인 시조시를 사용하여 부르는 대중적인 성악곡으로, 시조창의 형식이 고정되기는 조선조 영조(英祖) 때 가객(歌客) 이세춘에게서 비롯된 것으로 알려져 있다. 시조의 악보가 처음 보이는 것은 순조 때 학자 서유구(徐有榘, 17641845)의 『임원경제지』 가운데 「유예지(遊藝志)」와 이규경(李圭景, 17881856)의 『구라철사금자보(歐邏鐵絲琴字譜)』이다. 이 악보에서 보여주는 시조는 현행 주12의 평시조에 해당한다. 시조 곡조의 원형으로 새로운 자료가 발견되지 않는 한 이를 근거로 경제의 평시조가 가장 원형이라고 하겠다. 그 후 여러 가지 가곡의 영향을 받아 많은 시조 곡조가 파생되었고, 시조창이 각 지방으로 널리 보급됨에 따라 그 지방의 기호에 맞는 지방적 특징이 발생하게 되어 서울 · 경기 지방을 중심으로 한 경제(京制), 전라도지방을 중심으로 한 주13, 경상도지방의 주14, 충청지방의 주15 등 지방에 따라 다른 지방제(地方制)가 성립하였다.

그 가운데 경제의 시조는 원래 현행 평시조에 해당하는 시조곡의 한 가지였는데 전통 가곡의 형식을 본받아 많은 파생곡이 생기게 되었다. 즉 평시조 · 중허리시조[中擧時調] · 지름시조[頭擧時調] · 사설지름시조[旕時調] · 수잡가[首雜歌:엮음 또는 言編時調] · 휘모리잡가(編 또는 엮음시조의 변형] 등 변화곡이 경제의 시조로부터 나오게 되었다. 완제 · 영제 · 내포제의 시조는 평시조와 사설시조가 중심이 된다. 시조창의 기본 장단은 경제와 완제 · 영제 · 내포제에 있어서 약간씩 차이가 있다. 경제는 피리나 대금 등 반주가 수반된다. 그러나 완제 · 영제 · 내포제에 있어서는 각종 악기의 반주를 갖추지 못하고 기껏해야 장구장단 아니면 무릎장단으로 반주를 대신한다. 이들의 반주 장단이 초장과 중장 끝장단에서 5박자가 줄어든 것이 경제의 장단과 다른 점이다. 이 경제와 지방제의 장단법을 도표로 예시하면 아래의 [그림 2]와 [그림 3] 과 같다. 이들을 구성하는 음계는 경제의 평시조와 중허리시조, 완제 · 영제 · 내포제의 평시조와 사설시조는 황종(黃鐘) · 중려(仲呂) · 임종(林鐘)의 3음으로 된 계면조(界面調)이다. 경제의 지름시조 · 사설지름시조 · 수잡가 · 여창지름시조는 황종 · 중려 · 임종 · 무역(無射) 또는 남려(南呂)의 4음으로 된 계면조이다.

시조창의 가사를 기록한 것으로 보이는 가집으로는 『남훈태평가(南薰太平歌)』가 있다. 엮은 연대와 작자는 자세하지 않으나, 조선시대 순조에서 철종 연간에 편찬된 것으로 추측된다. 이 책에 기록된 시조작품은 종장의 마지막 음보가 생략되어 있어, 종장의 마지막 음보를 부르지 않는 시조창의 기본 형태를 밝혀 기록한 것으로 볼 수 있다.