사학 ()

인간은 살아가면서 그 삶의 경험을 흔적으로 남긴다. 그 경험과 흔적은 사실로 남고, 사실은 삶의 구조나 조건, 자기 의식이나 의지, 그리고 우연이 개입되어 있다. 이를 주1은 다음과 같이 설명하였다.

① 인간은 출생 순간부터, 나중에 역사학의 경험 연구의 대상이 되는 거대한 연속성을 띤 헤아릴 수 없이 많은 요소가 그에게 작용한다. 의식하지 못하는 가운데 그의 부모의 정신과 신체의 배려를 받고, 기후와 지역 풍경과 민속 환경으로부터 많은 영향을 받는다.

② 인간은 전적으로 주어진 상황, 즉 자기 민족과 언어, 종교, 국가 그리고 그가 파악하고 사고하며 말하게 되는 기성 목록과 기호 체계 또는 염원과 행위와 형성 작업의 기반이 되는 이미 발전해 온 관념과 견해의 역사적 조건 속에서 태어났다. 새로이 진입한 미경험자인 인간은 이미 확보된 것을, 무한한 것을 배우면서 수용하고 자신 속으로 새로이 종합하고, 그리하여 자신의 가장 내면적이고 고유한 본질이 자기 주위의 역사적으로 형성된 것과 융합하면서 자신의 고유한 자아를 세운다.

하지만 역사를 정의하는 것은 쉬운 일이 아니다. 역사가가 설정하는 외연(外延)에 따라 다르고, 심지어 역사의 개념이나 관념조차도 역사성을 띠기 때문이다. 한때 ‘기록을 남긴 이후’를 역사 시대로, 그 이전을 ‘역사 이전[先史]’ 시대로 명명하기도 했는데, 이는 협애할지언정 잘못된 정의라고는 할 수 없다.

점토판, 돌이나 뼈, 종이에 남긴 기록이 역사의 중요한 기준이 될 수 있기 때문이다. 동시에 스페인 산탄데르의 알타미라 동굴 벽화에서 발견된 약 1만 5000년 전의 구석기시대 들소, 멧돼지, 말 그림이나, 울주 반구대 암각화에 조각된 7000년 전 신석기시대 고래 사냥 그림이 있다.

울주 암각화에는 육지와 바다 동물, 사냥하는 장면 등 총 75종 200여 점의 그림이 새겨져 있다. 호랑이, 멧돼지, 사슴 등 45점이 묘사되어 있는데, 호랑이는 함정에 빠진 모습과 새끼를 밴 모습 등이 보이고, 멧돼지는 교미하는 모습을 묘사하였으며, 사슴은 새끼를 거느리거나 밴 모습 등으로 나타난다. 또한, 작살 맞은 고래, 새끼를 배거나 데리고 다니는 고래의 모습도 있다.

탈을 쓴 무당, 짐승을 사냥하는 사냥꾼, 배를 타고 고래를 잡는 어부 등의 모습이 보이고, 그물이나 배의 모습도 나온다. 아마 사냥이 원활하게 이루어지거나 사냥감이 풍성해지길 바라는 마음으로 바위에 새긴 것이 아닌가 한다.

이들 그림에는 그 시대 인간들의 현실이 담겨 있고, 공동체가 생존하기 위한 주술과 기원의 요소도 들어 있다. 이 또한, 인간의 역사가 아니라고 할 수 없다. 오히려 주어진 시간에 갇혀 흘러가는 존재가 아니라 주어진 시간 이후를 생각하며 주술과 기원의 흔적을 남기는 것이야말로 역사 인식의 원형일 것이다.

짐승의 뼈나 돌, 식물의 잎, 종이 등에 기록을 남기는 방식으로 자신의 경험과 관찰을 붙잡아두는 형식은 인간이 역사성을 얻는 일반적인 기억 방법이었다. 점차 사회조직이 생기고 국가가 발생한 뒤, 중국에서는 기록을 잠기는 임무를 사관(史官)의 활동으로 이해하였다. 전설에 나오는 황제(黃帝)가 세상을 다스릴 때에 주2과 저송(沮誦)이 사관을 맡아 새의 발자국을 가지고 문자를 만들었다는 얘기가 등장하는 이유이다.

갑골문(甲骨文)의 발견과 그에 따른 문자학(文字學) 연구가 활성화되면서 사관의 직무는 제사(祭祀), 주3, 성력(星曆), 주4, 기사(記事)였음이 확인되었다. 무(巫)와 사(史)는 같은 일이었다. 구체적인 예로, 은허(殷墟)에서 발견된 귀갑(龜甲) 등의 갑골에서 보이는 것처럼 균열내기 및 점(占)을 묻는 사항과 내용을 적은 복사(卜辭)가 나란히 기록된 데서도 쉽게 추론할 수 있다. 이들이 정인(貞人)이었는데, 『 주례(周禮)』에는 정인, 복인(卜人), 점인(占人), 사(史)라는 관직명이 나온다.

춘추전국(春秋戰國) 시대를 맞아 제자백가(諸子百家)의 사상이 분화가 이루어지게 되었다. 춘추시대 각국의 사관은 역사를 기록하였다. 『 맹자』에 다음과 같은 말이 나온다.

① 진(晉)나라의 승(乘), 초(楚)나라의 도올(檮杌), 노(魯)나라의 춘추(春秋)는 같은 종류의 기록이다. 그 내용은 제 환공(齊桓公)이나 진 문공(晉文公)에 대한 사실이고, 문체는 역사이다. ② 세상의 질서와 원칙이 쇠미해지면서, 삿된 주장과 폭력적 행동이 생겨났다. 신하가 임금을, 아들이 아비를 시해하는 경우도 있었다. 공자가 걱정되어 『 춘추』를 지었는데…… 『춘추』가 완성되자 난신적자(亂臣賊子)들이 벌벌 떨었다.

①에서 보듯 각국에는 서로 명칭은 다르지만 국사(國史)에 해당하는 역사서가 편찬되었음을 알 수 있다. 그리고 그 문체를 ‘사’라고 명시함으로써 '사'가 하나의 다른 인간의 활동과 구별되는 영역임을 드러내고 있다. 이어 ②에서 공자의 사례를 인용하면서, 역사를 이해하는 관점과 역사를 기록하는 목적 등 역사의 의의에 대해서까지 설명하였다. 이 『춘추』, 나아가 역사의 의의에 대한 견해는 후대에 가장 주목받는 역사의 존재 의의가 되었다는 점에서 검토할 필요가 있다.

핵심은 난신적자로 대변되는 인간 사회의 평온과 질서를 깨는 존재를 두려움에 떨게 한다는 데 있다. 이것이 곧 역사를 남기고 기록하여 전수하는 목적이다. 여기에는 도덕주의적(道德主義的) 역사관이라는 용어에 포괄되지 않는 별도의 인간학적 메시지가 있다.

원래 사관이 담당하던 점(占)이란 인간의 인식 능력의 한계로 인해 필연적으로 생기는 미지의 상황에 대한 대처 방법이다. 인간의 세계에 대한 인식의 축적이 지식이라고 한다면, 그 지식이 추구하는 궁극에는 미래에 대한 예측이 놓여 있다.

점이란 바로 그 유한성을 극복하고자 하는 소망이 원초적 모습으로 표현된 것이다. 동시에 그 유한성을 넘어 무한이나 절대성에 도달하고자 하는 욕망의 표현이다. 그러므로 먼 옛날의 사관이 하늘과 사람 사이를 관장한다는 사상을 증명하는 존재로 보거나, 또는 은나라 복사(卜辭)의 신성성으로부터 사관이 정치 권력과 독립된 별개의 권위를 가질 수 있었던 것으로 보는 견해가 가능하였다.

고대인들은 그 유한성을 넘어서기 위해 점 이상의 무엇을 추구한 것으로는 보이지 않는다. 이런 경향은 한대(漢代)까지 이어졌다. 동아시아에서는 서양이나 중동아시아와는 달리 의인화되어 경배받는 창조자의 관념도 없었고, 창조자와 피조자 사이의 명확한 구분도 없었다. 이는 인간의 유한성에 대한 자각과 극복은 다른 방식으로 전개되어야 했음을 의미한다.

유한성의 자각은 개인에게는 죽음으로, 사회나 집단은 소멸에 대한 인식에서 출발한다. 역사학의 관점에서 그것은 개인이든 사회든 존재의 시간성(時間性)을 어떻게 인식하는가의 문제로 보인다. 인간이 죽음 같은 한계를 인식하고 그 유한성으로 인한 존재의 단절을 넘어서 연속성을 확보하고자 할 때, 그 연속성을 확보하는 방법은 해당 사회와 문화생활에 구조적인 영향을 미친다. 죽음은 일단 평생의 삶이 단절되는 지점이기 때문이다.

생전의 행위에 따라 사후의 삶이 결정된다는 관념도 있을 수 있고, 절대자에 귀의함으로써 결정된다는 관념도 있을 수 있는데, 이는 어떤 논리로 설명하든 초월적 존재를 전제하고 설명될 수 있는 관념이다. 이 관념을 우리는 신앙 또는 나아가 종교라고 부르고 있다. 기독교나 불교, 인도의 힌두교도 마찬가지이다.

동아시아인들의 경우 사후의 세계에 대해 궁극적 판단 또는 심판을 신의 손에 맡기지 않았다. 진한지제(秦漢之際)에 이미 인간의 죽음을 기(氣)의 운동으로 설명하는 논리가 등장한 데서도 알 수 있듯이, 죽음은 저절로 그렇게 되게 되어 있는 것 이상이 아니었다. 이들은 죽음을 단절적으로 이해하기보다는 자(子)와 손(孫)으로 이어지는 생명의 연속성 위에서 이해하였다. 거기서 개인의 죽음마저도 상례(喪禮)와 제례(祭禮)라는 현실의 살아있는 인간에 의해 수행되는 종교적 의례 속에서 포괄하였다. 적어도 유교(儒敎) 사상에서는 그러하였다.

현재와 미래에 대한 책임을 역사 현실에서 살아 움직이는 인간 자신의 몫으로 삼고 그 자체 속에서 존재의 연속성을 확보하며 궁극적인 평가조차 그 안에서만 의미를 가진다. 『 맹자』에서 말했던 난신적자의 두려움은 종교적 경건성을 띤 두려움일 수 있었고, 신의 진노에 대한 두려움에 대신할 역사의 심판에 대한 두려움이 되었다. 이런 점에서 역사 속에서 이루어지는 총체적 의미에서 삶의 경험의 전승, 그 평가와 주5은 종교성을 띤다.

그러나 역사를 남기는 일이 국가와 문명의 조건이었음에도 불구하고 그 조건에 대한 의심도 존재하였다. 노자(老子)는 『 도덕경』 80장에서, “나라는 작고 백성은 적게 하라. 설사 열 명, 백 명이 같이 쓸 수 있는 큰 그릇이 있더라도 사용하지 말고, 백성들에게 죽음을 중시하고 멀리 이사하지 않도록 하라. 배나 수레가 있어도 그것을 탈 일이 없게 하고, 갑옷과 병장기가 있을지라도 전쟁을 위해 그것을 늘어놓을 일이 없게 하라.”는 이른바 ‘소국과민(小國寡民)’의 사상을 피력하면서 “사람들로 하여금 다시 끈으로 묶은 문자를 사용하며 살게 하고 채식을 달게 먹으며, 거친 옷을 아름답게 여기게 하라.”고 덧붙였다.

노자가 살던 시대에는 갑골문을 지나 전서(篆書)를 쓰는 단계로 접어들고 있었다. 끈을 묶어 표현한 문자라는 뜻의 결승문자(結繩文字)는 매듭의 수 · 간격 · 모양 · 색 등이 각각 고유한 개념이나 숫자를 나타낸다. 고대 중국 외에도 티베트, 아프리카, 아메리카 인디언 등에서 결승문자를 사용한 흔적이 발견된다.

노자가 결승문자의 사용을 주장한 이유는 복잡한 글자의 사용이 결코 지혜나 발전의 증거는 아니라고 생각했기 때문이다. 문자와 기록에 대한 반성적 사유는 플라톤의 『파이드로스』에 나오는 소크라테스의 말에서도 보인다.

이집트의 토착신들 가운데 토트가 있었다. 이 신은 맨 처음 수와 계산법과 기하학과 천문학은 물론 장기 놀이와 주사위 놀이를 발명하였고, 그 외에 문자까지 발명하였다고 한다. 당시 이집트를 다스리던 왕은 타무스였다. 테우트 신이 그를 찾아와 기술들을 보여 주면서 다른 이집트인들에게 그 기술들을 보급해야 한다고 말했다. 그런데 대화가 문자에 이르자 테우트 신은 이렇게 말하였다.

“왕이여. 이런 배움을 통해 이집트 사람들은 더욱 지혜롭게 되고 기억력이 높아질 것입니다. 왜냐하면 그것은 기억과 지혜의 묘약으로 발명된 것이니까요.” 그러나 타무스 왕이 이렇게 대꾸했다.

“기술이 뛰어난 토트 신이여. 지금 그대는 문자의 아버지니까 그것에 좋은 마음을 품고 있기 때문에 문자가 가져올 정반대의 효과를 말했소. 문자는 그것을 배운 사람들로 하여금 기억에 무관심하게 해서 그들의 영혼 속에 망각을 낳을 것이오. 그들은 적어두면 된다는 믿음 때문에 바깥에서 오는 낯선 흔적들에 의존할 뿐 안으로부터 자기 자신의 힘을 빌려 상기하지 않을 것이기 때문이오. 그러니 그대가 발명한 것은 기억의 묘약이 아니오.”

문자와 기록을 통해 인간이 남기는 역사에 대한 노자나 타무스의 문명사에 대한 통찰에도 불구하고, 국가 발생 이후에는 이 방식이 지배적인 역사 남기기의 흐름이었다. 원래 말과는 달리 문자는 국가권력과 밀접한 관련이 있다.

국가권력은 스스로 방대한 관리 체계를 갖는데, 그 관리 체계는 가지각색의 부호를 기반으로 하나의 문자 체계를 마련해냈다. 또 이 문자를 식별하는 관리직을 배출하여 관리 시스템에 골고루 배치하였다. 문자 시스템과 문자를 식별하는 인력 시스템이 일치해야 관리 체계가 작동하고 나아가 물자의 재분배, 상업에 이용될 수 있는 것이다.

국가권력이 문자의 탄생을 기대하였다는 것이 모든 국가권력이 반드시 문자를 창조할 것이라는 의미는 아니다. 다시 말해 문자는 국가권력에 의존하는데, 해당 기관이 문자 탄생에 가장 큰 힘으로 작용하였다. 역으로 국가권력은 문자에 의존하는데, 이는 국가권력의 작동에 문자가 편리하였기 때문이다.

그러나 가족, 마을, 종교집단에서는 입에서 입으로 전해지는 역사 역시 자리를 잃지 않았다. 그 소규모 집단이나 종족의 역사를 ‘역사 없는 사람들’로 치부하는 것은 19세기 이후 근대 역사철학의 편협성이었다. 다만, 그 작은 역사들은 말살되거나 소멸하여 많이 전하지는 않는다. 아메리카 인디언들의 구전(口傳) 역사가 소멸된 것이 대표적인 사례다.

문명의 발달과 국가의 등장 이후 기록은 인구와 세금의 파악을 위한 공무(公務)의 핵심이 되었다. 국가는 늘 등록하고 측정하는 기술을 가지고 있어야 하였다. 노동, 곡물, 토지, 배급의 단위를 관리해야 하였다. 사관은 그 공무의 소산인 기록을 남기거나 정리하였던 존재였다.

진(秦)나라를 놓고 항우(項羽)와 유방(劉邦)이 각축을 벌일 때, 유방이 항우보다 진나라 수도 함양에 먼저 도착하였다. 유방의 참모였고 후일 한나라 재상이 되었던 소하(蕭何)는 함양의 승상부(丞相府)에서 지도(地圖)와 전적(典籍)을 먼저 확보하였다. 아마 대나무로 된 이야진간(里耶秦簡), 정리(鄭里)의 늠적(廩籍) 같은 종류였을 것이다. 그는 제국 역시 기록으로 작동한다는 것을 알고 있었던 셈이다. 한나라 성립의 기초 중 하나는 소하가 챙긴 지도와 전적이었다. 지도는 땅에 대한, 전적의 핵심이었을 호적(戶籍)은 인구에 대한 정부의 가독성을 높이는 수단이었다.

기록의 증가와 경험의 축적은 역사서의 편찬으로 이어졌다. 동아시아에서는 『사기(史記)』를 편찬한 중국 한(漢)나라의 사마천(司馬遷, 서기전 14585경)이 역사학의 아버지로 불린다. ‘전수하되 지어내지 않는다[述而不作].’는 역사 편찬의 기본 원칙을 세운 공자의 『춘추』가 있기는 하지만, 체계나 분량, 포괄성에서 『사기』의 완결성을 높이 친다. 또 지중해 지역에서는 『역사(Histories Apodexis)』를 쓴 소아시아 사람 헤로도토스(Herodotos, 서기전 484425경)가 역사학의 아버지라고 불린다.

두 저술은 사적(史蹟)의 답사, 구술(口述)의 채록, 기록의 정리라는 역사학 방법의 공통점을 확인할 수 있다. 답사(field work)는 실제로 어떤 사건이 일어났거나 일어나고 있는 곳에 직접 가서 보고 조사하는 것이다. 답사를 통해 구체적인 현장을 체험하는데, 그 체험은 곧 해당 사건이 일어난 무대와 배경을 이해하는 데 핵심적인 지식이 된다. 따라서 역사 탐구와 교육에서는 언제나 답사를 핵심 방법의 하나로 여기는 것이다.

구술(oral testimony)은 문자를 주된 기억 수단으로 사용하지 않던 시기나 집단의 기억 방식이다. 전쟁의 경험 등 문자-기록으로 남기기 어려운 상황에 대한 기억도 구술이 필요하다. 이렇게 기억된 구술사는 역사가들이 듣는 것과 역사가들이 말하거나 쓰는 것 둘 다를 의미할 수 있다. 역사가가 자료를 제공하는 구술자를 인터뷰하면서 만들어진다.

기록(archiving)은 문자나 그림으로 적힌 공식 문서나 개인의 편지, 일기 가운데 증거나 기억으로 후대에 남길 가치가 있는 경험을 보관해 두는 방법이다. 이는 조선시대 사관이 사초(史草)를 작성하듯이 스스로 기록을 남길 수도 있고, 다른 기관이나 인물의 기록을 정리, 보존하는 형식을 띨 수도 있다. 답사, 구술, 기록은 서로 겹쳐 수행할 수도 있고, 보완적이기도 하다.

『사기』는 모두 130권, 52만 6500자의 역사서로, 본기(本紀) 12편, 표(表) 10편, 서(書) 8편, 세가(世家) 30편, 열전(列傳) 70편의 체계를 갖추었다. 사마천은 한(漢)나라 제국(帝國)의 공무원인 태사(太史)였다. 그는 3차에 걸쳐 후난[湖南]과 산둥[山東] 지역, 파촉(巴蜀) 이남, 허베이[河北]와 산서(山西) 지방을 답사하였다. 동시에 회음(淮陰)에서 「하거서(河渠書)」 「춘신군열전(春申君列傳)」의 사료를 수집하였다.

답사는 곧 구술 사료의 채집 기회였다. 말을 사료로 수집하는 전통은 이미 오래되었다. “왼쪽 사관은 사실을 기록하고, 오른쪽 사관은 말을 기록한다[左史記事, 右史記言].”라는 말이 있듯이, 사실이나 행동을 주로 기록한 역사서로 『춘추』를 들고, 『 서경(書經)』은 주로 말을 기록한 역사서로 이해하였다.

굴원(屈原)에 대해 잘 알고 있는 시골 노인을 만나 굴원에 대한 이야기를 들었고, 옛 한(韓)나라 지역에서 주점에 들러 한신(韓信)의 주방장을 지낸 이의 아들에게서 한신의 젊었을 적 일화를 수집하였다. 한 고조 유방과 같은 패현(沛縣) 사람이었던 번쾌(樊噲)가 개 잡는 일을 생업으로 살았다는 정보도 패현 지역에서 채록한 구술이었을 것이다.

사마천은 여기에 춘추시대부터 국가의 공식 기록 관리 체계가 마련되었던 전통의 연장에서 한나라 사관제도를 통해 축적한 역사기록을 추가하였다. 제국(帝國) 관청의 공문서 관리 체계를 전제로 하지 않으면 설명되지 않는 기록이 『사기』에는 수록되어 있다.

사회 질서와 조화를 위한 문화적 성과는 「예서(禮書)」와 「악서(樂書)」에, 법률과 역법은 「율서(律書)」와 「역서(曆書)」에, 천문과 우주의 관찰은 「천관서(天官書)」에, 황제와 천하의 예식은 「봉선서(封禪書)」에, 농업사회의 치수(治水)를 위한 정보는 「하거서(河渠書)」에, 재정과 지출의 균형을 위한 「평준서(平準書)」 등에 있다.

표(表)나 본기(本紀)의 기록도 마찬가지이다. 사마천과 달리 헤로도토스는 세상에 벌어지는 사건과 사람들의 이야기에 관심이 많은 지식인이었다. 그가 편찬한 『역사』는 모두 9권으로 구성되어 있고, 지중해 지역의 세계사라고 할 것이다. 종종 『역사』를 ‘페르시아 전쟁사’로 축소하여 보는 경우도 있는데, 합당하지 않은 듯하다.

또 헤로도토스의 『역사』는 『펠로폰네소스 전쟁사』의 투키디데스(Thucydides)에 비하여 역사학다운 증거력이 약하다는 의심을 받기도 하였다. 『역사』에 신화나 전설 같은 이야기를 수록하였기 때문이다. 그러나 신화나 전설이 역사는 아니지만, 그 신화나 전설을 사람들이 이야기하고 기억하였다는 것은 역사가 된다.

『역사』는 직접 보고 듣고 문서 등의 자료를 보아 서술하였다는 점에서 역사학의 기초에 충실하였던 역사서였다. 헤로도토스는 사실의 탐구를 목표로 하였다. 탐구는 역사의 연구와 교육의 주요한 방법이다. 그는 문제[주제]의 확인과 정의(定義) → 자료의 수집 → 사실의 검증 단계를 밟았다.

『역사』의 1권~4권은 지중해 각 지역의 흥망성쇠와 풍속, 5권은 아테네의 흥성과 페르시아 왕 다레이오스[다리우스]의 살라미스 원정, 6권은 스파르타의 상황과 마라톤 전투, 7권은 크세르크세스 왕의 원정과 테르모필라이 전투, 8권은 아르테미시온 해전, 아테네 점령, 살라미스 해전, 9권은 플라타이아이 전투, 미칼레 전투가 서술되어 있다. 헤로도토스의 『역사』 역시 사마천의 『사기』처럼 답사, 구술, 기록이라는 세 가지 역사 활동을 통해 집필되었다.

이후에도 역사서가 계속 출현하였는데, 범엽(范曄)의 『후한서(後漢書)』, 진수(陳壽)의 『삼국지(三國志)』, 『고승전(高僧傳)』, 『수경주((水經注)』, 『세설신어(世說新語)』 등이 등장하였다. 같은 시기 한반도에서도 역사를 편찬하였다는 기록이 남아 있다.

①-1 ( 진흥왕) 6년 가을 7월. 이찬 이사부가 아뢰기를, “국사란 군신의 잘잘못을 기록하여 영원토록 그에 대한 포폄을 보이는 것입니다. 역사를 편찬하지 않으면 후대에 볼 것이 무엇이겠습니까?” 하였다. 왕이 무척 그럴 법하다고 하여, 대아찬 거칠부에게 문사를 모아 역사를 편찬하게 하였다. ①-2 (진흥왕) 6년 을축. 왕의 명령을 받아 여러 문사를 모아 국사를 수찬하니, 파진찬으로 관직을 올렸다.

② (영양왕) 11년 봄 정월. 태학박사 이문진에게 고사를 줄여 『신집』 5권을 만들게 하였다. (고구려는) 국초부터 문자를 써왔다. 당시에 누가 지은 『 유기』라는 백 권의 역사서가 있었는데, 이때에 이르러 정리 편찬하였다.

③ ( 근초고왕) 30년. 고기에 “백제가 개국한 이래 문자로 역사를 기록한 적이 없었는데, 이때에 와서 박사 고흥이라는 인재를 얻고서야 ‘ 서기’가 있었다.”고 하였다. 그런데 고흥은 다른 책에서는 나오지 않아 그가 어떤 사람인지는 모른다.

이를 통해 신라, 고구려, 백제에서 국가 차원에서 역사 편찬이 이루어졌음을 알 수 있다. 나아가 ‘통일신라시대’에는 ‘실록’이란 명칭이 보이는데, 이는 한 왕조사를 기록하는 ‘정사(正史)’와는 달리 당대사(當代史)를 편찬하는 관행이 있었음을 보여 준다. 당대사 편찬은 새로운 사학사의 과제를 제기함과 동시에 걸출한 ‘역사학개론’을 탄생시켰다. 당나라 유지기(劉知幾, 661~721. 710년 유자현(劉子玄)으로 개명)의 『사통(史通)』이었다.

전목(錢穆, 18951990)은 “『사통』은 중국 학술 관련 저작 가운데 매우 특수한 지위를 지닌다. 중국인들은 학문을 하면서 ‘통론(通論)’ 같은 종류의 책을 쓰는 경우가 매우 적은 것 같다. 예컨대 문학통론, 사학통론 같은 책 말이다. 『사통』은 중국의 역사학통론에 해당하는 책으로서, 아마도 중국 유일의 사학통론서라고 할 수 있다.”라고 하였다. 전목의 말은 새삼스러운 것이 아니었다. 북송(北宋) 황정견(黃庭堅, 10451105)은 “문학을 논할 때는 『문심조룡(文心雕龍)』, 역사를 논할 때는 『사통』이다. 두 저서는 반드시 보아야 하니, 실로 후학에게 보탬이 있을 것이다.”라고 하였다.

『사통』과 같은 역사학개론은 전목의 말처럼 중국 유일의 것일 뿐 아니라, 오히려 다른 시대나 지역의 역사에서도 전혀 없지 않은 것 같다. 역사학개론은 역사학을 하나의 분과 학문으로 정의하고 체계를 잡아야 했던 근대 19세기 말 이후 등장하기 때문이다. 14세기 아랍의 정치가이자 학자인 이븐 할둔(Ibn Khaldun, 1332~1406)이 편찬하고자 했던 『성찰의 책』 중 서설(序說)에 해당하는 『무캇디마(al-Muqaddimah)』가 체계적 역사서의 모습을 보여주지만, 역사학개론은 아니었다.

『사통』의 출현은 사학사와 역사 편찬 제도의 변화를 반영한다. 중국 관료제가 발달하면서 당 태종 때 시작된 실록 편찬은 동시대사, 당대사의 편찬으로 전례 없는 역사 편찬의 경험이 생겼다. 한 가문에서 대대로 사관을 세습하면서 자료도 모으고 역사서도 만들었던 과거와 달리, ‘관청에서, 사관에서 모여서, 관련자들이 살아 있을 가능성이 매우 높은’ 역사를 편찬하는 것이다.

역사 편찬에 관한 기록이나 경험에서 앞서 있던 중국의 경우를 살펴보면 사관제도의 변화가 발생하는 시점과 의미가 비교적 명료하게 드러난다. 나이토 토라지오[內藤虎次郞]는 대체로 그 시점을 당나라 전후로 비정(比定)한다. 이전의 역사서는 『사기』의 편찬자인 사마담(司馬談)과 사마천(司馬遷) 부자, 『한서(漢書)』의 편찬자인 반표(班彪)와 반고(班固) 부자, 『양서(梁書)』와 『진서(陳書)』의 편찬자인 요찰(姚察)과 요사렴(姚思廉) 부자 등 가학(家學)으로 내려오면서 편찬되었다.

사관의 개별적 가업(家業) 방식의 관찬은 위진(魏晉) 후반부터 당나라 초기 무렵 전환점을 맞이한다. 관청인 사관(史館)에서 임명직 사관들이 역사를 편찬하게 된 것이다. 사관제도의 변화는 시험을 통해 선발된 관인(官人)이 임무를 담당하는 관료제적 경향이 나타나는 것으로 해석할 수 있을 것이다. 당 태종 3년에 역사 편찬을 담당하는 관청은 저작국(著作局)이라는 이름 아래 새로운 모습을 띠게 되고 ‘ 실록’을 편찬하였다.

아직 실록 편찬에 대한 이해는 물론, 편찬에 참여하는 관원들의 역사에 대한 식견 또한 높지 못했던 그때, 유지기는 『측천무후실록(則天武后實錄)』을 편찬하러 궁궐에 들어갔다가 경악하고 나와 바로 『사통』을 쓰기 시작하였다. 그 동기는 『사통 외편』 「오시」에 하나하나 지적하였다.

「오시」에서 제기한 핵심 문제점은, 첫째, 공동 편찬 일반의 문제점을 들 수 있다. 사관이 많다 보니 먹이 마르기도 전에 조야(朝野) 진신(搢紳)들에게 누설되어 비밀 보장은 물론 직서(直書)를 해야 하는 사관의 신변까지도 위협받게 되었다. 이는 역사를 공동 편찬할 경우 쉽게 예상되는 문제점이기도 하였다. 둘째, 일관성 있는 편찬 원칙을 견지하기 어려웠다. 셋째, 사관의 자질에 결함이 있었다. 넷째, 사료 수집의 비효율성과 무원칙성도 큰 문제였다. 유지기는 ‘역사학개론’을 통해 이러한 현실을 개선할 수 있다고 생각하였다. 『사통』의 구조를 살펴보면 다음과 같다.

『내편』 편명 ① 역사서 연원과 종류 1육가(六家) 2이체(二體) 3재언(載言) 34잡술(雜述)

② 기전체의 구조 4본기(本紀) 5세가(世家) 6열전(列傳) 7표력(表歷) 8서지(書志)

③ 역사서의 양식 9논찬(論贊) 10서례(序例) 11제목(題目) 12단한(斷限) 13편차(編次) 32서전(序傳)

④ 서술의 기준과 원칙 14칭위(稱謂) 15채찬(採撰) 16재문(載文) 17보주(補注) 18인습(因習) 19읍리(邑里) 20언어(言語) 21부사(浮詞) 22서사(敍事) 23품조(品藻) 24직서(直書) 25곡필(曲筆) 26감식(鑒識) 27탐색(探賾) 28모의(模擬) 29서사(書事) 30인물(人物) 33번생(煩省)

⑤ 역사가의 자격 31핵재(覈才) 35변직(辨職)

⑥ 집필 배경 서문 36자서(自敘)

『외편』 편명 ① 역사서 연원과 종류, ② 기전체의 구조 1사관건치(史官建置) 2고금정사(古今正史)

③ 역사서의 양식, ④ 서술의 기준과 원칙 3의고(疑古) 4혹경(惑經) 5신좌(申左) 6점번(㸃煩) 7,8,9잡설(雜説) 10오행지착오(五行志錯誤) 11오행지잡박(五行志雜駁) 12암혹(暗惑)

⑥ 집필 배경 13오시(忤時)

『사통』에서는 역사서의 연원과 종류를 시작으로 왕조의 주6 편찬서인 정사(正史) 체재(體裁)로 정착된 기전체(紀傳體)의 구조를 설명하고, 역사서의 구성 양식을 정리하였다. 무엇보다도 역사 자료 수집과 서술의 기준과 원칙에 많은 분량의 서술을 할당하여 역사 탐구의 절차와 과정은 물론 사료 비판의 핵심 문제까지 제시하였다. 거기에 ‘재능, 학문, 식견[才學識]’이라는 역사가의 자격을 포함시킴으로써 역사학개론의 면모를 갖추었다.

통일신라시대에 당나라의 영향으로 실록 편찬이 이루어졌을 가능성을 언급했거니와, 국가 기관으로 사관도 두었을 것이다. 한편 8세기에는 주7으로 전해지는 김대문(金大問)의 『 고승전(高僧傳)』, 『 화랑세기(花郎世紀)』, 『 계림잡전(鷄林雜傳)』, 『 한산기(漢山記)』가 편찬되었다.

9세기에는 최치원(崔致遠)이 『 제왕연대력(帝王年代曆)』을 편찬하여 동아시아의 시각에서 신라 역사를 조망하였다. 당나라 유학의 경험이 투영된 것으로 보인다. 『 삼국사기(三國史記)』와 『 삼국유사(三國遺事)』에서 인용되고 있는 고기류(古記類)와 기타의 전기(傳記), 잡저(雜著)는 비록 전해지지 못했지만, 통일신라시대에 다양한 역사 기록이 편찬되었음을 증명해 주고 있다.

고려시대에 처음 보이는 역사서는 『 구삼국사(舊三國史)』이다. 『구삼국사』는 오늘날 전하지 않아 면모를 확실히 알 수 없으나, 그중 일부인 동명왕에 대한 기록이 남아 있다. 11세기에는 『칠조실록(七朝實錄)』이 편찬되었고 실록은 계속 편찬되었다.

인종 때는 김부식(金富軾)의 주관으로 『삼국사기』가 편찬되었다. 『삼국사기』는 고구려, 백제, 신라의 삼국에 기전체 정사로 편찬된 것이다. 유학의 합리주의에 입각하여 편찬되었으며 주8이 달려 있다. 삼국 중 고구려 계승 의식에서 신라 계승으로 고려의 계통을 바꾸기도 했는데, 형세가 그러했기 때문이다.

고려 중기에는 이승휴(李承休)의 『 제왕운기(帝王韻紀)』, 일연(一然)의 『삼국유사』를 꼽을 수 있다. 두 역사서는 민족의 시조로 단군을 내세우고 있다는 점에서, 사학사에서 처음으로 민족의 역사의식이 나타나는 것으로 볼 수 있다.

고려 후기 무인(武人) 정권 이후 원(元)나라의 억압을 겪는 과정에서, 고종 때 『 해동고승전(海東高僧傳)』, 충렬왕 때 『 고금록(古今錄)』, 『 천추금경록(千秋金鏡錄)』, 『 세대편년절요(世代編年節要)』, 충선왕 때의 『본조편년강목(本朝編年綱目)』, 그리고 공민왕 때의 『 사략(史略)』 등이 편찬되었다. 문집을 통해 당대 사실을 기록하는 일도 빈번해졌는데, 이규보(李奎報)의 『 백운소설(白雲小說)』, 이인로(李仁老)의 『 파한집(破閑集)』, 최자(崔滋)의 『 보한집(補閑集)』, 이제현(李齊賢)의 『 역옹패설(櫟翁稗說)』 등이 그것이다.

고려 중 · 후기에 해당하는 송(宋)나라 때 시작된 사상계의 변동, 즉 동아시아 역사에서 신유학, 성리학(性理學)이 등장하였다는 것은 역사학의 위상이 다시 자리매김하였다는 것을 의미하였다. 삼국시대 이래 중국과 한국은 불교가 지배 사상이었다. 인간의 삶은 불교의 인과, 업보, 윤회, 해탈이라는 교리 속에서 이해되었다.

이런 초월주의 사상이 선종(禪宗)으로 질적 변환을 거쳤고, 불교가 신유학에 이르는 징검다리가 되었다. 천당-지옥으로 대표되는 개별적이고 초월적 심판이 아니라, 인간의 삶에 대한 기록과 그 기록을 통한 역사적 평가가 다시 사회와 인생의 중심으로 들어왔다. 그 결과 신유학의 시기에는 역사학, 즉 춘추학(春秋學)이 활발히 연구되어, 『송사 예문지』에 따르면 경학 춘추류가 가장 많은 242부, 2799권에 달하였다.

이렇게 역사에 대한 인식이 새롭게 변화하면서, 그 변화의 결과 주목할 만한 역사학의 업적이 등장하였으니, 그것은 『자치통감(資治通鑑)』의 출현이었다. 사마광(司馬光)의 『자치통감』은 편년체 통사로서 역사학의 지평을 열었다. 즉, 『자치통감』은 새로운 사상인 성리학의 역사학적 표현이었다. 동시에, 지식인들은 자신들이 바라보는 눈으로 역사를 다시 해석하기 시작하였으니, 그 결과는 사론서(史論書)의 출현으로 나타났다.

중국 당대(唐代)를 대상으로 자신의 사론을 펼친 범조우(范祖禹)의 『당감(唐鑑)』에 이어, 호인(胡寅)은 『자치통감』이 다루고 있는 전 시대에 대한 사론서로 『독사관견(讀史管見)』을 제출하였다. 신유학 지식인의 자기의식이 표출된 ‘사론(史論)의 시대’라고 불릴 만하였다.

편년체 통사와 통사 사론서의 물줄기는 주9가 그의 제자 조사연(趙師淵)과 함께 편찬한 『자치통감강목(資治通鑑綱目)』으로 귀결되었다. 『자치통감강목』은 『자치통감』을 모본(母本)으로 하고, 범조우와 호인의 사론서를 대폭 수용하면서 성리학의 발달과 함께 이루어진 역사학의 성과를 집대성한 저작이었다. 이렇듯이 통사와 사론서를 특징으로 하는 역사서는 후일 흔히 경사체용(經史體用)의 역사학으로 불리게 된다.

그리고 경사체용의 성격은 경사자집(經史子集)의 4부(部) 분류 중, 사부(史部)의 분류는 『수서(隋書)』와 『사고전서(四庫全書)』를 비교해 볼 때 새롭게 사평류(史評類)가 생겨난 데서 구체적으로 확인할 수 있다.

수서 13분류(分類) 정사(正史) 고사(古史) 잡사(雜史) 패사(覇史) 기거주(起居注) 구사(舊事) 직관(職官) 의주(儀注) 형법(刑法) 잡전(雜傳) 지리(地理) 보계(譜系) 부록(簿錄) 사고전서 15분류(分類) 정사(正史) 편년(編年) 기사본말(紀事本末) 별사(別史) 잡사(雜史) 조령 주의(詔令奏議) 전기(傳記) 사초(史鈔) 재기(載記) 시령(時令) 지리(地理) 직관(職官) 정서(政書) 목록(目錄) 사평(史評)

중국에서 가장 방대한 서적을 모았던 『사고전서』에 실린 ‘역사[史]’의 종류를 보면, ①정사(正史, 『 고려사』나 『삼국사기』처럼 왕조 단위로 편찬하는 역사), ② 편년(編年, 실록처럼 연대기로 편찬하는 역사), ③ 기사본말이나 기타 방식으로 편찬하는 역사, ④ 황제의 포고한 법령이나 정책에 대한 의견, ⑤ 사람들의 족보나 전기(傳記), ⑥ 지난 역사의 초록, ⑦ 지리서, ⑧ 관직 제도, ⑨ 인사 및 법률 문서, ⑩ 도서 목록, ⑪ 역사 평론이 포함되었음을 알 수 있다.

호적(戶籍)이나 군적(軍籍) 같은 인구 동향 기록, 전세(田稅) 등의 재정 기록도 역사의 범주에 들어갔다. 이전에 비해 신유학 시대에 발달한 사평 부문이 더 추가되었던 것이다. 경서(經書)의 이해에서도 신유학 역사서가 영향을 끼쳤다. 성학서(聖學書)로 저술된 『 대학연의(大學衍義)』는 그 구성에서 볼 때 『 대학』의 8강령에 대해 『자치통감강목』으로 수렴된 역사학 성과를 채용한 점에서 『자치통감강목』의 응용이었다.

또한, 정사(正史)나 실록(實錄)의 편찬에서도 이들 역사서의 영향이 확인된다. 조선 초기 역사 편찬 사업의 핵심이었던 『 고려사(高麗史)』와 실록의 편찬과정에서는 신유학 역사서의 편찬 체재와 논리가 기준이 되었다.

조선이 건국된 뒤 역사학의 과제는 고려시대를 정리하고 당대사인 실록을 편찬하는 일이었다. 오랜 『고려사』 편찬 과정에서 직서(直書)-개서(改書) 논쟁을 거치며 사학사에 대한 이해가 깊어졌다. 이는 고려시대에 사용하였던 용어인 제(制), 칙(勅), 태자(太子) 등 중국식 표현을 고치는지 여부에 대한 논쟁이었다.

이를 두고 직서하자는 세종(世宗)의 전통적 주체적 역사관과 개서하자는 정도전(鄭道傳)과 변계량(卞季良)의 사대적 역사관의 대립으로 한때 이해하기도 하였지만, 이는 『춘추』와 『자치통감강목』에 대한 이해를 둘러싼 사학사적 논쟁이었다. 논쟁은 포폄이 직서를 기초로 가능하였다는 세종의 의견으로 귀결되었다.

『고려사』와 『고려사절요』 편찬 과정에서 나타난 사학사의 발전은 태종~세종 시기 『자치통감』과 『자치통감강목』의 연구와 연관이 있다. 세종은 『 치평요람(治平要覽)』을 편찬하여 당시 세계사인 동아시아사를 섭렵함과 동시에, 수년간 『통감』과 『강목』을 연구하고 주석을 달아 『자치통감』과 『자치통감강목』 ‘사정전훈의(思政殿訓義)’를 편찬하였다. 이를 통해 기전체와 편년체, 사실과 사론에 대한 원칙과 효용을 체득할 수 있었다.

조선 초기 역사학 수준의 제고는 『 조선실록』 편찬 체재에서도 신유학 역사서의 영향과 사론(史論)의 발달이라는 흐름이 반영되었다. 실록에 ‘사신왈(史臣曰)’로 시작하는 사론이 실렸는데, 이는 『명실록(明實錄)』이나 『청실록(淸實錄)』과 다른 모습이다. 사림(士林)이 한림(翰林) 천거제를 통해 등용된 데도 이유가 있었지만, 독립된 사관제도에 사학사의 발달이 덧붙여진 결과라고 할 수 있다.

이 점은 『한원고사(翰苑故事)』의 시정기찬수범례(時政記纂修凡例)에서, 중요한 연혁과 시비를 강(綱)으로 하고, 주사(奏事)와 전말 및 포폄을 목(目)으로 정리하라고 한 데서 확인할 수 있다. 또 열람할 수 없는 실록 대신 『 국조보감(國朝寶鑑)』이 편찬되었다. 『조선실록』 편찬의 전 과정은 『실록청의궤(實錄廳儀軌)』를 통해 소상히 파악할 수 있다.

조선시대에도 정부 차원에서 기록을 생산, 정리, 보존하여 후대의 역사로 남겼다. 물자나 인력을 동원하는 데 제도를 운영하는 국가권력이 유리했던 점도 작용하였을 것이고, 문자화된 정보와 기록이 국가 지배에 수단이 되었던 일반적인 이유도 있을 것이다. 승정원일기(承政院日記)를 비롯하여 ‘각사등록(各司謄錄)’이라는 명칭으로 간행된 각 도(道)의 문서, 의금부등록(義禁府謄錄), 충훈부등록(忠勳府謄錄) 등 다수의 등록류가 현존하고 있다.

특히 『 세종실록지리지(世宗實錄地理志)』, 『 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覺)』은 전국 각 지역을 파악하는 인문-지형도였다. 후기에도 이런 관심은 이어졌다. 지리지의 성과로 이중환(李重煥)의 『 택리지(擇里志)』가 학계에서 거론되지만, 이는 『 여지도서(輿地圖書)』의 포괄성이나 정확성, 정보량에 비할 수 없다. 각 고을에서 편찬되던 읍지(邑誌), 각 서원(書院)의 등록(謄錄) 등은 지역사를 남기는 수단이었다.

한편, 조선 전기 관찬서로 권근(權近)이 주도한 『 동국사략(東國史略)』, 서거정(徐居正)의 『 삼국사절요(三國史節要)』와 『 동국통감(東國通鑑)』이 편찬되었다. 개인 편찬으로 권근의 『동현사략(東賢事略)』, 권제(權踶)의 『동국세년가(東國世年歌)』, 권람(權擥)의 『 응제시주(應製詩註)』, 박상(朴祥)의 『 동국사략(東國史略)』, 유희령(柳希齡)의 『 표제음주동국사략(標題音註東國史略)』, 윤두수(尹斗壽)의 『 기자지(箕子志)』, 이이(李珥)의 『기자실기(箕子實紀)』, 『 동호문답(東湖問答)』, 박세무(朴世茂)의 『 동몽선습(童蒙先習)』이 있다.

한때 조선 후기에 역사를 경학(經學)에 부속시키는 ‘경사일체(經史一體)’의 관념을 벗어났다는 견해도 있었다. 그러나 동아시아에서 경학과 사학이 ‘일체’로 존재한 적도 없었거니와, ‘경사자집’의 도서 분류에서 보듯 사학은 이미 독립된 학문으로 존재하였다. 또한, 화이관(華夷觀)에 의한 중국 중심의 사대적 역사관에서 독자적인 한국사로 정립하였다는 민족주의적 해석을 제시한 연구도 있었으나, 이 역시 외교적 · 정치적 관계의 측면이지 역사학의 실제와는 거리가 멀다.

제도의 측면에서 볼 때 사관이라는 국가 기구 외에 경연, 과거 시험 과목, 향교와 서원의 교육과정에 들어 있는 역사도 있었다. 경연에서는 『자치통감』, 『자치통감강목』, 『동국통감』, 『고려사』를 강론하여 역사 지식과 교훈을 습득하였다.

과거시험은 주로 경서에 대한 이해를 검증하였지만 종장(終場)의 주10에 대해 제출하는 대책(對策)이나 중시(重試)의 대책을 제출하였다. 이는 인재를 등용하고 양성하는 방법, 명나라와의 외교 관계를 유지하기 위한 방안 등 정책 현안과 함께, 술의 폐해를 근절하기 위한 방안, 당시 학교 기능을 발휘하지 못하는 데 대한 개혁 방안, 공납품을 토산물 대신 쌀로 바꾸는 민생 개혁 등 현안은 곧 당대사의 성격을 띠는 작문이었다. 역과(譯科), 율과(律科)의 시험 과목에도 역사 과목이 포함되어 있었다. 서당, 서원, 향교에서도 『 십팔사략(十八史略)』, 『 통감절요(通鑑節要)』, 『자치통감』, 『자치통감강목』을 학습하였다.

사관, 과거제도 및 교육기관의 학습이 역사학의 제도적 측면을 보여 준다면, 이는 역사를 남기고 학습하는 주체의 확산과 궤를 같이하였다. 조선 중기 사림(士林)의 등장은 정치세력의 변화이면서 지식계층의 성장과 질적 변화를 의미하였다. 마치 송나라 신유학과 함께 춘추학, 역사학이 발달하였듯이 조선 사회 역시 그러하였다. 두 차례의 왜란(倭亂)과 호란(胡亂), 명나라 멸망을 계기로 인한 자의식의 확산, 중국과의 문명 정체성 단절은 조선사를 대상으로 한 역사서 출현으로 이어졌다.

오운(吳澐)의 『 동사찬요(東史纂要)』, 조정(趙挺)의 『 동사보유(東史補遺)』, 유계(兪棨)의 『 여사제강(麗史提綱)』, 홍여하(洪汝河)의 『 휘찬여사(彙纂麗史)』와 『 동국통감제강(東國通鑑提綱)』, 허목(許穆)의 『동사(東史)』, 유형원(柳馨遠)의 『동국사강조례(東國史綱條例)』, 남구만(南九萬)의 『동사변증(東史辨證)』, 이세구(李世龜)의 『동국삼한사군강역고(東國三韓四郡疆域考)』, 이종휘(李鍾徽)의 『 동사(東史)』, 홍만종(洪萬宗)의 『 동국역대총목(東國歷代總目)』, 임상덕(林象德)의 『 동사회강(東史會綱)』, 안정복(安鼎福)의 『 동사강목(東史綱目)』, 이긍익(李肯翊)의 『 연려실기술(燃藜室記述)』, 한치윤(韓致奫)의 『 해동역사(海東繹史)』, 유득공(柳得恭)의 『 발해고(渤海考)』 등이 편찬되었다.

지리 분야에서 한백겸(韓百謙)의 『 동국지리지(東國地理志)』, 정약용(丁若鏞)의 『 아방강역고(我邦疆域考)』 등이 있다. 특히, 안정복은 『 열조통기』라는 편년체 역사서를 편찬하였는데, 실록의 「시정기찬수범례」와 유사한 자료 편성을 보여준다. 이는 『 국조보감』을 참고문헌으로 이용하였기 때문에 간접적으로 실록의 영향을 받았던 것으로 보인다. 이 책을 주목하는 이유는 사찬 역사서에서는 찾아보기 힘든 기사(記事)의 범주가 포함되어 있기 때문인데, 예컨대 졸기(卒記)나 제배(除拜)의 형식은 실록과 거의 똑같고, 외교 · 등과(登科) 현황 · 상소 등도 내용만 줄였을 뿐 실록과 대동소이하다.

이 밖에 야사(野史)라고 불리는 민간과 지방의 전래 역사, 익명의 역사서도 많았다. 『 소대수언(昭代粹言)』을 비롯하여, 역사 총서인 『 조야첨재(朝野僉載)』 · 『조야기문(朝野記聞』 · 『대동패림(大東稗林)』 · 『광사(廣史)』 · 『휘총(彙叢)』 · 『동야수언(東野粹言)』 · 『 아주잡록(鵝洲雜錄)』 · 『 대동야승(大東野乘)』 · 『설해(說海)』 · 『 총사(叢史)』 · 『동사록(東史錄)』에 수록된 역사가 293종에 이른다.

이서(吏胥)나 서민층의 역사의식이 높아져 『 연조귀감(椽曹龜鑑)』 · 『 규사(葵史)』 · 『희조질사(熙朝軼事)』 · 『 호산외사(壺山外史)』 · 『 이향견문록(里鄕見聞錄)』과 같은 저술이 등장하였다. 이는 야사의 전통을 이어오면서도 민중의 자기 의식이 성장한 사례로 평가되기도 한다. 문집, 총서, 야사 등에 포함된 열전(列傳), 일화(逸話), 전설(傳說)을 통해 표현된 역사는 더욱 많다. 행장(行狀), 신도비명(神道碑銘), 주11, 묘지명(墓誌銘) 등 전기(傳記)가 일상이 되었다.

더하여 양난을 거치면서 『 김장군전(金將軍傳)』(의병장 김덕령(金德齡) 전기), 『요동백충무김공묘지(遼東伯忠武金公墓誌)』(심하 전투에서 전사한 김응하(金應河) 전기), 『 삼학사전(三學士傳)』(병자호란 때 심양에 끌려가 저항하다 죽임을 당한 홍익한(洪翼漢), 윤집(尹集), 오달제(吳達濟)의 사실) 등 순절(殉節)한 이들에 대한 기억과 추념, 열녀(烈女), 효자(孝子), 충신(忠臣)의 현창 외에도 알려지지 않은 주12, 의사(義士), 현인(賢人), 하급 관원 등에 대한 역사가 다수 저술되었다. 이렇게 단편 역사가 확산하였는데, 이는 학문적 탐구보다는 기록을 남기고 기억을 이어가는 쪽에 방점이 있었다. 이 점은 동아시아 역사학의 기록의 학적 전통과 연관이 있다.

기록학은 역사학에서 보면 사료학(史料學)이다. 근대 기록학에서는 진본성(眞本性, authenticity), 무결성(無缺性, integrity), 신뢰성(信賴性, reliability), 이용가능성(usability)을 사료적 가치가 있는 보존 기록[archives]의 자격 조건으로 삼는다. 이용가능성은 전자 기록의 속성상 2바이트 기호를 읽어낼 수 있는 애플리케이션의 필요에서 유래한 속성이므로, 비교적 근대의 개념이지만, 나머지 세 속성은 이미 오래전부터 사료 비판에 그 뿌리를 두고 있는 개념이다. 그러므로 기록학의 개념은 동아시아 및 한국사의 전통 역사학을 현대적으로 이해하는 데 도움이 된다.

진본성은 ‘기록의 물리적 특징, 구조, 내용과 맥락 등을 포함하여, 내적 외적 증거로부터 추론할 수 있는 기록의 품질로서, 어떤 기록이 위조되지 않은 원래 그대로의 것이며, 훼손된 바 없는 상태인 것을 지칭’하는 용어이다. 즉, 진위(眞僞)를 가르는 기준이 진본성이 된다. 쉽게 말해 『 태종실록(太宗實錄)』이 조선 실록청에서 편찬한 것이 맞고, 『 난중일기(亂中日記)』가 이순신(李舜臣) 장군이 쓴 일기가 맞느냐를 따지는 것이다. 편지의 수결(手決), 주13에 찍힌 어보(御寶) 등은 진본성을 확인하는 중요한 수단이다.

무결성은 그 실록이나 일기가 훼손, 변조, 손상되지 않고 기록의 아이덴티티(identity)를 유지하고 있느냐는 문제이다. 진본성이 생산자와 관계된 개념이라면, 무결성은 생산 이후의 관리, 보존 단계에서 문제가 된다. 이를테면 사초(史草)를 훔치거나, 도려내거나, 누설하거나, 지우는 행위가 여기에 해당한다. 일기(日記)가 전사(傳寫)되면서 수정, 변개되는 것에 대한 검증 역시 무결성이란 주제에 해당한다.

신뢰성은 해당 기록에 담긴 정보의 신뢰성을 말한다. 『 세종실록지리지』의 지리 정보나, 숙종조 갑술양전(甲戌量田)의 전결(田結)을 기록한 『 비변사등록(備邊司謄錄)』의 내용이 믿을 수 있는지의 문제이다.

이렇듯 진본성, 무결성, 신뢰성은 사료 비판이라는 이름 아래 역사 연구에서 일차적으로 맞닥뜨리는 주제이다. 현재도 사료를 다루는 역사학자들은 이 요소와 씨름하고 있다고 볼 수 있다. 그런 까닭에 앞서 살펴본대로 유지기(劉知幾)는 역사 편찬에서 사료 수집의 적절성[採纂], 인습(因習)의 오류와 병폐, 직서(直書)의 전통과 모범, 곡필(曲筆)의 사례와 영욕 등을 서술하여 역사 기록의 진위, 왜곡, 신뢰라는 핵심 주제를 강조하였다.

동아시아 역사 편찬의 경험은 역사학뿐 아니라 기록학과 관련하여 흥미로운 단서들을 제공한다. 의정부(議政府)나 사헌부(司憲府) 등 각 관청 업무에서 활용이 끝난 문서는 폐기되거나 보존된다. 조선시대 사관(史官)의 사초(史草)도 그러하였다.

사관의 사초는 실록 편찬이 끝나면 세초(洗草)하고 그 종이는 재생하여 다시 사용하였다. 그러니까 사초의 운명은 애당초 ‘사라지게 되어 있는[폐기되는]’ 것이었다. 이런 점에서 우리가 종종 ‘영구보존기록(archives)’을 사초에 비유하는 것은 오류라고 할 수 있다. 오히려 ‘영구보존기록’은 바로 ‘실록’이라고 보는 것이 개념적으로 타당하다.

실록 편찬과정에서 보면, 사초는 ‘평가(appraisal)’를 거쳐 폐기되고 살아남은 사초는 실록에 ‘등록(謄錄, 登錄, registering)’되는 것이다. 이를 조선시대에는 편찬(編纂)이라고 불렀다. 바로 이러한 ‘평가’와 ‘등록’ 때문에 ‘직서’의 문제가 생긴다. 여기서 ‘직서’는 진본성과 신뢰성 개념과 관련이 있고, 이는 역사학에서는 오래된 ‘1차 사료’, ‘2차 사료’라는 개념과 관련이 있다고 생각한다. 전통적으로 역사기록의 생명처럼 중시된 ‘직서’라는 말에는, 첫째, 자격이 있는 사람이 기록한 것이라는 의미와, 둘째, 그 기록을 변조 · 훼손하지 않고 믿을 수 있는 기록이라는 의미가 함께 들어 있다.

기록학의 ‘관할권의 승계와 지속(chain of custody)’ 개념에 비추어도 이러한 성격은 증명될 수 있다. 앞서 말했듯이 사초는 원래 주14, appraisal)’을 거쳐 실록이 되든지 세초가 되든지 하도록 작성된 기록류였다. 그리고 그것은 공적 권위를 가진 관원과 규정에 따라 진행되었다.

그러므로 이는 그 문서를 생산하였거나 법적 규정에 따라 그 문서를 관리하도록 되어 있는 권한을 가진 사람들, 즉 관할권(custodianship)을 가진 사람들에 의하여 수행되는 업무였기 때문에 기록학의 관점에서 보았을 때는 실록으로 편찬된다고 하여 전혀 원본의 가치를 해치는 것은 아니었다. 실록을 ‘신사(信史)’, 즉 ‘믿을 수 있는 역사’라고 부른 것은 이런 까닭이었다. 개념적으로 『조선실록』은 ‘기록(영구보존기록, archives)’인 것이다.

기록학에서 말하는 정리(整理, arrangement)의 원칙인 출처주의(出處主義, provenance)와 원질서(original order) 존중이라는 주제도 동아시아 역사학을 이해하는 데 도움을 준다. 앞서 편찬은 등록과 평가-선별의 의미를 포함한다고 하였는데, 편찬은 정리의 의미도 포함하는 중층적 의미의 용어였다. 춘추관의 ‘ 시정기(時政記)’에서 그 사례를 확인할 수 있다.

시정기는 사관이 실록을 편찬하기 전에 사초와 타 관청 문서를 모아놓은 것으로, 기록관의 문서 정리에 해당한다. 일종의 파일링(filing)인데, 이 역시 ‘시정기 편찬’이라고 불렀다. ‘승정원일기’를 편찬하는 과정에서 관리하는 전교축(傳敎軸) 역시 등록(謄錄)의 하나였고, 이 축(軸)을 만드는 파일링 과정 또한 편찬이라고 불렀다.

출처주의와 원질서 존중의 원칙은 현재도 고문서의 교육과 실제 정리에서 그대로 반영되고 있다. 한국 사학계의 고문서학을 개척한 최승희는 애당초 출처주의에 입각한 고문서학개론이자 입문서를 학계에 제출한 바 있는데, 그는 문서의 발급자를 중심으로 강(綱)을 삼고, 발급자별로 수급자를 목(目)으로 삼아 분류하는 방식을 택하였다. 이를테면, 국왕 발급 문서에 왕실(王室), 관부(官府), 사인(私人), 서원(書院) 등 수급자를 배치한 것이다.

비록 시안(試案)이라고 했지만, 기실 공문서의 성격으로 미루어 가장 자연스러운 분류 방식을 택한 것이었다. ‘각사등록(各司謄錄)’이라는 명칭으로 간행된 각 도(道)의 문서, 승정원일기, 의금부등록(義禁府謄錄), 충훈부등록(忠勳府謄錄) 등 모든 문서는 출처주의에 입각하여 간행되고 있다.

현재도 장서각, 국학진흥원 등 고문서를 수집, 관리하는 주요 기관들도 가문(家門)이나 개인에게 기증받은 문서의 원질서를 지켜 보존하고 있다. 장서각은 고문서의 형태, 제목, 가문별 분류를 이미지로 제공하지만, 서가(書架)의 관리와 보존은 출처인 가문별로 분류하고 있다. 국학진흥원 역시 자료 유형, 주제, 연도, 지역별로 인터넷 서비스를 제공하지만, 서가와 기본 분류는 생산자를 중심으로 분류하고 있다.

이렇듯 문서(records, documents)-기록(archves, manuscripts)-사료[史], 주15-진본성(authenticity), 편찬(編纂)-평가(appraisal)-감식(鑑識), 편찬-정리(arrangement), 해제(解題)-기술(記述) 등 지역과 시대에 따라 기표(記表, signifiant)가 다르더라도 그 개념 및 의미 내용인 기의(記意, signifié)는 같음을 알 수 있다. 출처주의와 원질서 존중의 원칙은, ‘provenance’, ‘original oder’라는 기표의 부재에도 불구하고, 즉 그런 표현을 쓰지 않음에도 불구하고, 역사 기록의 산출, 관리, 보존에서 차이 없이 유지되었던 것이다.

동아시아 전통의 사학을 근대 학문 분과의 관점에서 접근하면 아마 역사학은 실체가 사라질 정도로 독립적으로 보이지 못할지도 모른다. 왜냐하면 동아시아의 사학은 인물 전기나 연대기(年代記)를 제외하고 지리학, 경제학, 정치학, 법학, 행정학 등으로 분리되어 버릴 수 있기 때문이다. 족보학이나 사평이 민속학이나 역사철학에 흔적을 남길 수도 있다. 심지어 당대사인 현대문명의 역사는 사회학과 인류학에 넘겨버린 듯하다. 당대 ‘문명인’의 역사는 사회학에, ‘미개인’의 역사는 인류학에 넘겼다.

이런 점에서 근대 역사학에 대한 이해는 분과학문에서 출발할 수밖에 없다. 그것은 근대 대학 교육과 떼어서 역사학의 발달을 논의할 수 없다는 뜻이다. 19세기 후반이 되면 서구에서는 새로운 대학의 면모가 일반화되었다. 그 특징은 첫째, 전통 지식의 전수보다 새로운 지식의 생산을 주된 목적으로 한다. 둘째, 대학의 과목은 전문화, 세분화되었으며, 사회가 요구하는 전문인 양성을 위한 명확한 체계를 갖추었다. 셋째, 대학은 국가 기관이 되거나 국가 기구의 일부가 됨에 따라 재정의 제약은 극복하였지만 국민국가의 이해를 벗어나기 어려웠다.

역사학이 ‘국민국가사(國民國家史)’로서 보편화된 ‘국민교육’을 담당하면서 국민과 국민국가(nation-state)의 형성에 기여한 점은 특기되어야 할 일이다. 이는 19세기 국민국가를 형성했던 영국, 프랑스, 독일 등 서구 나라들뿐 아니라, 식민지 또는 반식민지를 경험했던 나라가 독립 후에 바로 국민국가의 수립이라는 과제를 놓고 ‘국민국가사’의 도움을 받아야 했던 역사적 경험 때문에 더욱 중요하다.

대학의 분과로서 전문성의 증명은 당시 역사학의 숙제였다. 역사학은 비교적 독립적이지 못한 듯 보였다. 위의 분과학문으로 분리될 수 있다는 이유만이 아니라, 그 학문의 도움이나 뒷받침이 필요하다는 점에서도 그러하다. 또한, 역사는 모든 학문 가운데 인간의 삶에 가장 가깝다는 점이 전문 분과다움을 저해하기도 한다.

역설적으로 이것이 역사학의 매력인데, 역사에 대해 던지는 질문과 답변은 개인이나 공동체 삶 자체로부터 제시되는 법이다. 인간 사회 자체의 사건, 상황, 연관이 곧 그 대상이 된다. 그렇기 때문에 역사학은 학교의 산물이 아니거나 제한된 정도만 학교의 산물이다.

역사는 어디서나 문화 그 자체로 나타난다. 청와대나 서울월드컵경기장[상암경기장]에서도, 사찰이나 교회에서도, 우리 집안에서도, 군대나 회사에서도, 방송국이나 신문사, 유튜브에서도 등장한다. 역사를 수동적으로 소비하든, 생산하든, 기록하든 누구에게나 가능한 학문이다. 특히 19세기 이래 통신과 미디어의 발달, 국민교육으로 인한 문자 해독 능력의 증대는 이런 경향을 확대시켰다. 그리고 근대 대학의 역사학은 서구가 중심이었다.

서구의 경우 역사학은 대학으로부터 별로 혜택을 받지 못한 학문이었다. 그리스에서 비교적 일찍 체계적 교육과정이 형성되었고, 7개의 자유학예(artes liberales)가 중세 내내, 그리고 근대까지도 영향을 미쳤는데, 역사는 이 자유 7과에 포함되지 못하였다. 역사의 소재는 수사학의 한 부분이었고, 신학이나 법학 연구에서 가끔 이용되었다. 그리고 역사는 어디서도 학문으로 취급되지 못하였다. 역사학은 대학에서 웅변, 시의 부속물, 유용한 선례, 교양의 장식에 머물렀다.

19세기에 이르러 역사의 과제가 크게 바뀌었다. 18세기 동안 학문이 문화와 삶의 불가결한 요소가 되었다. 비판적 역사 연구에 대한 요구가 더욱 높아졌다. 엄밀하고 정확한 사료 비판 방법을 통해 검증된 것을 진리로 받아들이는 감각, 다양한 관련성을 조망할 수 있는 관점과 판단, 과거의 모습에 시적인 필치를 부여하는 표현 능력의 강화를 통해 역사학은 근대 학문의 자격을 갖추었다.

역사학은 새로운 기술적, 물질적 조건 아래서 성과를 이루었다. 문서고나 사료의 출판물 시설을 이용하였고, 비판적인 교육은 이제 대학에서 혹은 대학과의 밀접한 관련 아래서 이루어졌다. 19세기 역사학은 대학의 학문이 될 운명이었다. 그와 함께 과거 역사학이 담당하던 영역에도 변동이 생겼다. 역사학의 주요 영역이 세 범주 중 1, 2범주 중심에서 3범주 중심으로 이동한 것이다.

범주 1범주 : 행위 2범주 : 전달 3범주 : 이야기 주체 및 장소 나 사관 학생 과학자… 나/자손의 기억 기록관/박물관/도서관 춘추관 번역자… 자손 역사학자 영화감독 분야사가… 산출물 일기/편지 일지/숙제 사진/동영상 사초(史草)… 컴퓨터 파일 족보 전시 또는 폐기 실록(實錄)… 평전/자서전 교과서/저술, 논문 드라마/영화 ‘300’ ‘실록이란 무엇인가’…

1범주는 사람이 살았던 흔적이자 기록이다[sns 문자나 편지, 실험보고서, 공문서]. 2범주는 이런 흔적을 자연스럽게 또는 목적을 가지고 다음 세대로 보존하거나 전달하는 일이다[기록관이나 박물관, 도서관]. 3범주는 그렇게 보존, 전달된 흔적으로 과거를 연구하거나 응용 프로그램을 만드는 일이다[논문, 드라마]. 이렇게 세 범주 모두 역사의 영역이고, 전부 또는 일부가 역사-행위이자 역사-활동이다. 각 범주마다 성격이 다른 기록이 산출된다.

대학의 역사학은 이제 3범주의 학생, 교사, 교수들이 탐구하는 활동이 되었다. 이를 통해 첫째, 방법론의 완성이라는 점에서 역사학은 문헌학으로부터 분리할 수 없게 되었다. 문학적인 전승을 문헌학적, 역사학적으로 연구하면서 비명학(碑銘學)과 고고학이 인식 수단으로 이용되었다. 고문서학, 연대학, 고서체학 등도 동원되었다. 물론 동아시아에서는 이런 학문을 포괄하는 오랜 교감학(校勘學)의 전통이 있었다. 글자의 이해부터 판본을 비교하는 심도 있는 교감까지 방대한 연구와 경험이 축적되어 있었다. 서구 대학은 19세기 들어와 문헌 비판 연구가 본격화된 것이다. 여기에 종교학과 사회학의 영향으로 역사 인식이 심화되었다.

둘째, 사료 비판 방법론이 엄밀해지면서 사료가 풍부해졌다. 문서고에 더하여 무궁무진한 발굴이 역사의 영역을 확대하였다. 이는 불충분하게 알려진 문화였던 고대 인도, 이집트, 중동 문화의 수수께끼를 해독하게 만들었다.

셋째, 역사 영역의 확대는 역사에 대한 관점을 예리하게 만들었고 역사에 대한 관심을 심화시켰다. 이러한 진화는 밖으로 확산되면서 내면화되었다. 여전히 정치사가 중요했지만, 랑케(L. V. Ranke), 매콜리(T. Macaulay), 토크빌(A. D. Tocqueville) 등은 국가의 역사를 썼다. 또한, 이 시기에는 인간 역사의 핵심과 본질적 의미는 무엇일까를 탐색하였다. 역사학이 경험학문으로 체계성을 획득하는 한편, 헤겔은 그 질문에 역사철학으로 대답하였다. 헤겔의 이론은 역사 자체에 대해 거의 도움이 되지 못했고, 역사 위를 철학적인 넓이로 떠돌았을 뿐이었다.

무엇보다도 역사학은 다양한 분야의 전문성을 확보하였다. 예술사, 문학사, 법률사, 국가사, 경제사, 선사시대사 등은 말할 것도 없고, 종교학, 역사언어학, 비교언어학, 민족학, 지리학, 심리학, 민족경제학이 역사학이라는 항공모함에 탑재되었다. 자본주의 발달이라는 시대적 배경은 마르크스(K. Marx)를 통해서 역사적 유물론의 제시로 이어졌고, 자연과학의 발달은 다윈(C. Darwin)을 통해서 진화의 개념을 역사학에 들어오게 하였다. 20세기에 막대한 영향을 끼친 이 두 사상은 그 영향만큼이나 왜곡도 피할 수 없었다. 경제결정론과 사회적 다윈이즘의 폐해가 그것이었다.

사회 문제가 증대하고 민주주의의 욕구는 대중, 공동체, 노동, 국민생활의 역사에 대한 요청으로 이어졌다. 아울러 서유럽 중심의 문명-야만의 이분법, 자본주의-제국주의의 팽창은 역사학에 진보의 관념을 강화하였다. 진보, 발전같이 완벽하지 못한 것과 완벽한 것 사이의 시간적인 연속성을 설정하려는 시도는 종말론의 변형이었다. 이것이 발전단계론으로 이어지고 역사학의 시대구분론을 지배하기도 하였다.

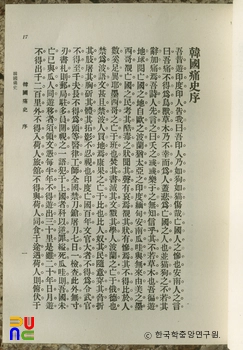

서구에서 대학을 중심으로 역사학이 분과학문이라는 근대적 성격을 확립해갈 무렵, 조선은 1876년 일본과 ‘조일수호조규(朝日修好條規)’, 일명 강화도조약을 체결하고 개항하게 되면서 일본과 서구 제국주의의 다툼에 노출되었다. 1910년 일제강점기까지는 바로 이 외세의 충격에 어떻게 대응하는가가 시대의 관심사였고, 역사학 역시 그 영향을 받았다.

외세에 대한 대응은 개화(開化)와 척사위정(斥邪衛正), 동학(東學) 등 사상, 정치, 문명사에 대한 시각의 차이를 노정하였다. 역사 연구와 역사 교육은 일종의 자강 운동의 실천적인 의미를 띠게 되었다. 애국계몽기의 역사가들은 국가 흥망의 원인과 민족 성쇠의 과정을 살펴보게 하는 역사야말로 애국심의 원천이면서 구국 운동을 전개하는 근거라고 하였다.

역사는 이제 지난날의 어떤 사실을 나열하는 단순한 과거에 머무르는 것이 아니고, 민족적 현실의 원인을 살펴 그것을 타개하는 인문학적 근거로 등장하였다. 1894년 갑오개혁으로 국정의 중심이 의정부(議政府)가 되고 춘추관(春秋館)이 궁내부(宮內府)의 일개 부서로 축소되면서 조선 전래의 역사 편찬도 저물어갔다.

이 시기는 뒷날 식민주의 역사학으로 변모하는 일본인 학자들의 조선사 연구가 시작되었다. 1868년 메이지유신[明治維新] 이후 일본은 서구의 학술과 문물을 도입해 서구식 근대화에 몰두하였다. 일본은 1877년 제국대학을 설립하고 10년 후 사학과(史學科)를 설치해 근대 역사학을 연구하기 시작하였다. 뒷날 제국대학 출신의 관학자들이 조선사 연구에 종사하며 그들의 한국 침략과 지배를 정당화하려는 이른바 식민주의 사학을 성립시켰다.

일본 참모본부는 1883년 만주에서 탁본해 온 광개토왕비문을 검토해, 고대 일본이 이미 한반도에 진출하고 있었다는 주장을 펴기도 하였다. 일본은 조선 진출의 역사적 근거를 고대 한일 관계에서 찾았던 것이다. 일선동조론(日鮮同祖論)이 그것이다. 그러한 관점에서 하야시 다이스케[林泰輔]의 『 조선사(朝鮮史)』(1892)와 요시다[吉田東伍]의 『일한고사단(日韓古史斷)』(1893) 등이 출간되었고, 뒷날 현채(玄采)와 김택영(金澤榮)에게 영향을 미쳤다.

일본인의 한국사 연구는 1894년(고종 31)의 청일전쟁 후 점차 근대사 · 사회경제사 분야의 연구로 전환하였다. 1902년 조선을 방문한 후쿠다 도쿠조[福田德三]는 「한국의 경제조직과 경제단위」라는 논문에서 처음으로 조선사의 정체성론(停滯性論)을 주장했고, 후일 경성제국대학 교수가 되었던 시카타[四方博]도 동조하였다. 또한, 이들은 조선 역사의 타율성론(他律性論)을 주장하였다.

타율성론은 일본의 남만주철도주식회사 도쿄[東京] 지사 안에 설립된 만선지리역사조사실(滿鮮歷史地理調査室)에서 주장한 만선사관(滿鮮史觀)에 기초해 성립되었다. 조선사는 대륙사에 부수적인 역사라는 관점에서 주체성을 부정하는 관점이었다. 조사실의 이케우치 히로시[池內宏], 쓰다 소기치[津田左右吉], 이나바 이와키치[稻葉岩吉] 등이 핵심이었다. 정체성론과 타율성론은 모두 일본의 한국 침략과 지배를 한국사를 통해 정당화하려는 것이었다.

한국의 근대 역사학은 이같이 일제 관학자들의 식민주의 사관을 비판, 극복하는 과정을 통해 성립되었다. 한국 역사학의 정치성은 이런 역사 현실을 배경으로 출발하였다. 역사학을 규정하는 제도, 주체와 더불어 역사 인식, 특히 현실에 대한 태도가 중요해진 이유인 것이다.

교육 · 계몽 운동에 종사하던 지식인들이 박지원(朴趾源) · 정약용(丁若鏞) · 김정희(金正喜)의 사상을 연구하거나 그들의 저술을 복간하는 와중에서, 통사로서는 정교(鄭喬) · 최경환(崔景煥)의 『 대동역사(大東歷史)』(독립협회 회원들을 위한 조선사 교재) 저술과 김택영(金澤榮)의 『 역사집략(歷史輯略)』(1905), 일본인 하야시의 『조선사』와 『조선근세사(朝鮮近世史)』를 번역 · 편집하여 만들었지만 단군을 역사적인 존재로 인식하고 사군문제(四郡問題)와 임나일본부(任那日本府)설 및 임진왜란 등에서 하야시의 『조선사』와 입장이 달랐던 현채의 『동국사략(東國史略)』이 저술되었다. 당대사(當代史)라고 할 황현(黃玹)의 『매천야록(梅泉野錄)』, 정교(鄭喬)의 『대한계년사(大韓季年史)』 등을 거론할 수 있다.

식민지 관제사학(官制史學)은 크게 조선총독부에서 역사 정책을 추진한 기관과 경성제국대학의 사학과라는 두 축에서 이루어졌다. 전자는 1910년부터 활동을 시작하여 반도사 편찬사업과 조선사편찬위원회를 거쳐 1925년 조선사편수회로 이어졌다.

1910년 일본의 조선 강제 병합 이후, 식민사관은 일본이 조선 지배를 정당화하는 장치로 기능하였다. 총독부는 1916년 조선고적조사위원회를 조직하고, 중추원에 편찬과를 두었다. 위원회는 『조선고적도보(朝鮮古跡圖譜) 해설』 시리즈를 발행하였다. 1916년에는 『조선반도사』를 편찬하였는데, 고적조사에 참여한 바 있는 이마니시 류[今西龍], 오다 쇼고(小田省吾)가 주도하였다. 『조선반도사』는 일본인과 조선인이 동족임을 분명히 하고, 조선의 역성혁명으로 민중이 점차 피폐와 빈약으로 빠진 실황을 서술하며, 신뢰할 수 있는 사실을 기초로 하는 세 가지에 주안점을 두었다.

이런 흐름은 식민주의 역사학의 논리를 정면으로 부정한 박은식(朴殷植)의 『 한국통사』가 1915년 상하이에서 발행되어 비밀리에 유통되고 있던 데 대한 대책이었다. 이제 침략과 근대 문명의 논리를 세우려는 식민지 지배자와 이에 저항하며 민족의 역사를 보존하려는 조선인 역사학자라는 역사 인식의 구도가 형성되었음을 의미한다. 동시에 일본 또는 조선의 대학 역사학과와 다른 역사 연구의 마당을 가진 역사학자들의 경합이 시작된 것인데, 여기에 20세기 전반 한국 역사학의 특징이 있었다.

식민주의 사학은 조선사편수회와 경성제국대학을 진지로 삼았다. 1919년 3 · 1독립운동으로 조선 민족의 저항에 역사적으로 대응하고자 총독부는 『조선사(朝鮮史)』 편찬을 시작하였다. 1923년 12월 조선총독부 훈령(訓令) 제64호로 조선사편찬위원회규정(朝鮮史編纂委員會規程)을 공포하고 관계 관료와 일본인 역사학자, 일부 조선인 사학자를 선임하여 조선편찬위원회를 조직하였다.

조선사편수회는 『조선사』 편찬을 10개년 사업으로 추진하기로 하고 사료 수집을 진행하였다. 사료를 모은 뒤 1927년 6월 조선사편수회는 다음과 같이 업무를 분담하였다. 이들은 1938년 37책으로 구성된 『조선사』가 편찬, 간행되었다.

① 사료 수집: 채방부(採訪部)-수사관 홍희(洪憙), 정비부(整備部)-촉탁 나카무라[中村榮孝] ② 사료 편찬: 사적정본(史籍定本)-촉탁 이마니시[今西龍], 사적해제(史籍解題)-수사관보 다카하시[高橋琢二], 직관표(職官表)-수사관 홍희 ③ 조선사 편찬: 제1∼6편찬부-편수관 촉탁 이마니시, 수사관보 이병도(李丙燾), 촉탁 나카무라, 수사관 이나바[稻葉岩吉], 수사관보 츠루미 류우키치[鶴見立吉], 수사관보 다카하시, 촉탁 세노 우마쿠마[瀨野馬熊]

식민지 시대 역사학의 또 다른 축은 경성제국대학이었다. 일본 대학이 서구 독일과 영국의 대학을 모델로 설립되기 시작한 뒤, 1910년 도쿄제국대학 사학과에 일본사, 동양사, 서양사의 3분과 체제를 갖추었다. 일본의 이 3분과 체제는 유럽 중심주의와 오리엔탈리즘(orientalism)이 ‘일본의 오리엔탈리즘’ 및 침략주의와 만난 결과였다. 1926년 설립된 경성제대 법문학부는 고등교육에서 일제의 공공지식을 생산하고 유통하는 거점 역할을 하였다.

법문학부의 등장은 서구의 분과 학문체제가 제도적으로 이식되었음을 의미한다. 법문학부에 사학과, 문학과, 철학과에서 학생을 교육하였는데, 역사학은 일본사, 조선사, 동양사, 서양사로 분류되었다. 사학과는 크게 개설-왕조사-심화강좌로 분류할 수 있는 강의를 개설하였는데, 이는 8 · 15 광복 이후 한국 대학의 사학과에서도 채택한 방식이었다.

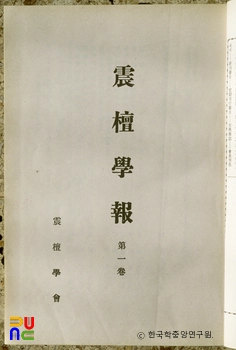

경성제대 사학과에서는 조선사를 강의한 사람은 이마니시 류, 오다 쇼고, 후지다 료사쿠, 스에마쓰 야스카즈[末松保和], 나카무라 히데타카 등이었다. 이들은 일본사, 동양사, 서양사 교원들과는 달리 조선총독부의 역사정책과 밀접하게 연관된 경력을 가진 인물이었다. 당연히 식민지 조선에서 식민주의 역사학의 확산에 앞장섰다. 1929년 1회 졸업생을 배출한 경성제대 사학과는 『사학회보(史學會報)』(19311935), 『사학회지(史學會枝)』(19361942)를 발행하였다.

식민주의 역사학과 관련하여 교수들의 학회 활동 가운데 주목할 것은 앞서 살펴본 조선사편수회와 청구학회였다. 청구학회는 1930년 사학과 교수들이 조선총독부와 조선사편수회의 수사관, 수사관보 등과 함께 결성하였다. 같은 해부터 간행된 『청구학총(靑丘學叢)』은 1939년까지 30호를 간행하였다.

조선사편수회와 경성제대 사학과가 식민주의 역사학의 중심을 일본 제국 내에서 조선의 경성으로 옮긴 제도와 기구였다면, 사학과의 『사학회보』, 『사학회지』, 청구학회의 『청구학총』은 식민주의 역사학의 내용을 확대 재생산하는 매개이자 학술공간이었다.

하지만 제도와 주체의 측면에서 대학에 식민주의 역사학만 자리를 잡지는 않았다. 1922년 인가된 보성전문학교, 최현배(崔鉉培), 백낙준(白樂俊) 등이 재직한 연희전문학교는 조선인의 인문학 연구 거점이 되었다. 이런 점에서 전문학교 연구자들은 조선인이 지향하는 공정한 공(公)을 추구하며 지배권력으로서의 총독부 관제 공(公)과 경합하는 주체들이었다.

연희전문학교의 경우 문과의 역사 과목 강의에 일본의 3분과 체제를 그대로 적용하였다. 그러나 정인보(鄭寅普), 안재홍이 조선학(朝鮮學)을 주창하는 등, 민족주의 학풍을 세워나갔다. 하지만 연희전문학교의 조선학 운동은 전문 연구인력의 양성으로 나아갈 수 없었다. 일본의 조선인 교육 목표가 보통교육과 실업 교육을 통해서 ‘충량한 신민’을 양성하는 데 있었기 때문이다.

1910년∼1920년대에 발달한 한국의 근대 사학은 일제 관학자들의 식민주의 사학에 대결하는 한편, 유물론을 비롯한 다양한 역사 이론과 방법론을 도입하면서 분화 현상을 겪게 되었다. 분화는 박은식 · 신채호(申采浩) 등의 초기 민족주의 사학을 계승한 후기 민족주의 사학과 역사적 유물론(歷史的唯物論)에 입각한 마르크스주의 역사학 및 진단학회(震檀學會) 중심의 실증주의 역사학을 대강으로 이루어졌다.

박은식 · 신채호의 민족주의 사학은 정인보(鄭寅普) · 안재홍(安在鴻) · 문일평(文一平) 등에 의해 주도되었으며, 권덕규(權悳奎) · 황의돈(黃義敦) · 장도빈(張道斌) 등도 이 계열로 보고 있다. 박은식의 국혼(國魂) 사상, 신채호의 낭가(郎家) 사상에서 강조한 바와 같이, 정인보는 『 조선사연구(朝鮮史硏究)』(상 · 하)를 간행하여 ‘얼’을, 안재홍은 와세다대학[早稻田大學] 수학 후 상하이에 망명해 동제사(同濟社)를 통해 독립운동에 참여하고 귀국하여 『 조선상고사감(朝鮮上古史鑑)』(상 · 하)을 저술하여 ‘민족정기’를, 문일평은 ‘조선심(朝鮮心)’을 각각 역사를 이끌어가는 힘으로 인식하였다.

민족주의 사학은 목적의식이 과도하게 반영되어 사료의 엄밀한 이해가 결여되거나 해석이 과장되었다는 비판을 받기도 하였다. 이는 역설적으로 식민지의 운명을 극복하는 동력을 확보하였다는 점에서 민족주의 사학의 존재 의의이기도 하였다.

특히, 민족주의 사학의 역사 인식은, 3・1운동을 주도했던 인물들이 아직 감옥에 있었던 1921년 봄, 대한민국임시정부의 대변인이었던 이광수가 귀국하여 ‘민족개조론’을 주장했던 행태와 비교할 때 시대적 의의가 잘 드러난다. 이광수는 열등감에 쌓인 채 도쿠토미 소호[德富蘇峰]의 양아들로 들어갔다. 도쿠토미는 강제 합방 이후 조선총독부 기관지인 『경성일보』만 남기고 나머지 조선 언론을 통폐합한 장본인이었다. 그는 민족동화 정책을 입안하여 실행하였는데, 이는 이광수의 ‘민족개조’와 식민지 ‘민족말살’이라는 사안과 연결되어 있다. 그는 조선 정치사를 음모의 역사라고 폄하하였다.

1920년대에 들어서서 러시아 혁명의 여파로 새로운 사상이 수용되면서 노동 · 소작쟁의 등 민중 운동이 대두되었다. 역사학계에는 백남운(白南雲)이 역사적 유물론에 입각하여 『 조선사회경제사(朝鮮社會經濟史)』(1933), 『조선봉건사회경제사(朝鮮封建社會經濟史)』(1937)를 간행하였다. 조선사를 세계사적 발전 법칙에 따라 이해하고, 조선사를 특수사로만 이해하려는 식민주의 사관과 민족주의 사관을 동시에 비판하였다.

이 무렵 주목할 만한 연구단체가 1925년 창립된 조선사정조사연구회(朝鮮事情調査硏究會)이다. 안재홍(安在鴻), 백남운, 이순탁(李順鐸), 최두선(崔斗善), 김준연(金駿演) 등이 회원이었는데, 이들은 과거의 역사에만 그치지 않고 식민지 조선의 현실을 연구하였다. 교육, 재정금융, 상공농업 분과를 설치해 조사, 연구 발표회를 가졌다. 말하자면 당대사 연구였던 셈이다.

1930년대부터 활동한 유물사관론자들은 백남운에 이어 이청원(李淸源) · 김광진(金洸鎭) · 이북만(李北滿) · 박극채(朴克采) · 박문규(朴文圭) · 김태준(金台俊) 등이 있었다. 광복을 전후한 시기에는 김석형(金錫亨) · 박시형(朴時亨) · 전석담(全錫淡) · 김사억(金思億) · 임건상(林建相) · 김일출(金一出) · 이진영(李辰永) · 김한주(金漢周)와 고고학자인 도유호(都宥浩) · 한흥수(韓興洙) 등이 가세하였다.

그렇지만 역사적 유물론은 소련 역사학의 경제결정론, 5단계 역사 발전법칙을 기계적으로 역사 연구에 적용하였다는 비판을 받았다. 하지만 도외시 되어온 사회경제사 분야에 새로운 방법론을 개척하였다는 점에서 사학사적 의의를 지닌다.

후기 민족주의 사학과 마르크스주의 사학이 발전하던 1930년대에는 실증주의 사학이라는 학풍이 떨치게 되었다. 실증주의 사학은 랑케(L. von Ranke)의 역사학을 기초로 개별적인 역사 사실에 대한 문헌 고증을 주된 학문적 방법으로 채택하였다. 이는 일본 역사학계의 일반적인 조류였다.

이 학풍에 속한 대표적인 학자들로서 이병도(李丙燾) · 김상기(金庠基) · 이상백(李相佰) · 이선근(李瑄根) · 이홍직(李弘稙) · 신석호(申奭鎬) · 유홍렬(柳洪烈) 등을 들 수 있다. 이들은 일본의 와세다대학이나 동경제국대학(東京帝國大學) 및 경성제국대학(京城帝國大學)의 사학과 등 일제의 고등교육 기관에서 근대 역사학을 공부하였다.

이들은 문헌고증 사학의 방법론을 수용했는데, 사료에 대한 주관적 해석을 배격한다는 명분 아래 당면한 민족 문제에 대한 인식이 없다는 비판을 받았다. 실제로 실증주의 사학은 개별적인 사실이나 역사지리의 문헌고증에 노력을 기울였다. 이것이 방법론이 심화되는 계기가 되었지만, 일제의 식민지 체제를 묵시적으로 용납했을 뿐만 아니라 심지어 조선사편수회(朝鮮史編修會) 등 총독부의 식민통치 기구에 종사하면서 일제 관학자들의 식민주의 사학 구축에 협력하는 결과를 낳기도 하였다.

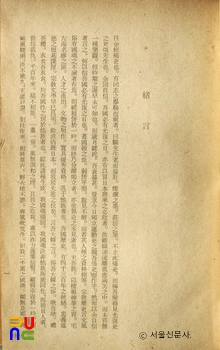

실증주의 사학자들은 1934년 당시 한국학 전반에 종사하는 한국인 학자들과 함께 진단학회(震檀學會)를 조직하였다. 여기에는 국어 · 국문학자들과 민속 · 인류학자들도 참여하였고, 역사학자들로서는 문일평 같은 민족주의 사학자와 박문규(朴文圭) 같은 마르크스주의 사학자도 참가하였다. 진단학회는 조선 및 인근 문화의 연구를 목적으로 하였다. 혹자는 그 내면에 일본인에 대한 학술적 저항을 위해 조직되었다고 하지만, 그것이 민족문화의 수호를 위해 식민통치에 비타협적이거나 반일의 입장은 아니었다.

진단학회의 실증은 식민지 현실에 눈을 감고 식민주의 역사학과의 충돌을 회피하는 장치였다. 실제로 진단학회는 조선학운동과 능동적으로 연계를 맺은 적도 없고, 『진단학보(震旦學報)』의 연구내용이 조선총독부 검열에 걸린 적도 없었다.

일본은 1937년 중일(中日) 전쟁, 1941년 아시아-태평양 전쟁을 일으키면서 식민지 조선을 총동원 체제로 전환하였다. 이를 위해 1940년대는 ‘황국신민화(皇國臣民化)’를 추진, 조선에 대해 민족 말살책을 획책하며 군국주의 체제의 말기 증상을 드러내었다. 한국사 연구 활동은 물론 한국사 교육이 금지되었고 한국어로 된 출판 · 언론도 정지되었다.

진단학회도 1943년 9월 강제 해산당하고, 『진단학보』는 제14호로 중단당하였다. 전시(戰時) 체제를 강화하던 1930~40년대에 조선 민족은 자신의 언어와 문자 및 민족 문화의 정수(精粹)인 역사마저 잃어버렸다. 역사학은 식민주의 역사학을 통해 일제 식민지 강점이 정당하다는 것과 조선 민족은 자주독립할 수 없다는 것만 강조하였다.

광복 후 다음 날, 백남운을 중심으로 조선학술원이 결성되었다. 진단학회도 같은 날 다시 만들어졌다. 이어 진단학회 일부 구성원이 조선사연구회를 창립하였고, 『사해(史海)』를 간행하였다. 진단학회에 비판적이었던 젊은 역사학자들은 그해 12월 좌우 이념과 분과 학문의 경계를 넘어서는 교류 모임으로 역사학회를 결정하고 『역사학연구』(1949)를 창간하였다. 하지만 시대는 민족 문제만이 아니라 좌우 대결, 한반도의 분열, 그리고 한국전쟁을 거치면서 역사학 자체를 제약하기에 이르렀다.

일단 조선에서 고등교육과 역사학 연구를 위한 제도와 체제는 미군정이 주도하였다. 1945년 11월 미군정의 자문기관인 조선교육심의회는 “홍익인간의 건국 이상에 기초하여 인격이 완전하고 애국정신이 투철한 민주국가의 공민(公民)을 양성함을 교육의 근본 이념”으로 천명하였다. 미군정은 소수 엘리트와 다수의 피지배자를 육성하며 위계적, 차별적 교육체계를 실시했던 식민지 교육방식을 지양하고, 기회균등이라는 민주주의의 기본원리에 충실하려고 하였다.

미군정은 경성제국대학을 경성대학으로 바꾸었고 사학과가 소속된 법문학부는 1946년부터 수업을 시작하였다. 사학과 교수는 이병도, 손진태(孫晋泰), 김상기(金庠基), 이인영(李寅榮)이었다. 이인영은 학생을 중심으로 조선사연구회를 만들고 『조선사개설』(1949)을 집필하였다. 이는 이병도의 문헌고증 사학과 다른 흐름이었다.

1946년 인가를 받은 연희대학교[지금이 연세대학교] 사학과는 홍순혁(洪淳赫)[한국사], 염은현[서양사], 이인영, 민영규(閔泳奎), 조좌호(曺佐鎬)가 교수로 부임하였고, 정인보의 민족주의적 학풍과 국학 연구를 계승하였다. 고려대학교는 신석호(申奭鎬)[한국사], 김성식[서양사], 김정학(金正學), 정재각(鄭在覺)이 교수로 부임하였고, 3분과 체제로 각각 독립 운영하였다.

이 무렵 신석호가 중심이 되어 총독부의 조선사편수회를 수습해 1946년 3월에 국사관(國史館)을 설립하였는데, 정부가 수립되자 1949년 3월 국사편찬위원회로 확대 개편되었다. 광복 뒤의 재건은 일제 잔재의 청산에서 시작되어야 하였다. 역사학계 역시 일제 식민주의 역사학을 청산해야 할 과제를 목전에 두고 있었다. 그러나 정국의 불안과 사회의 분열에 영향을 받아 일제강점기 역사학계의 조류를 답습하였다.

광복 직후 한때 가장 활발하게 활동을 전개한 것은 민족주의 사학이었다. 그것은 일제 잔재의 청산과 새 조국의 건설을 위해서 민족의식이 강렬하게 고양되었을 뿐만 아니라, 모든 문제가 민족의 이름으로 해결될 수 있다는 다소 소박한 의식이 깔려 있었기 때문이다. 이때 일제강점하에서 제대로 출간되지 못했던 민족주의 사학 계열의 역사서를 포함해 많은 국사 관계 책들이 간행되었다.

신채호의 『 조선상고사』(1948)를 비롯해 박은식의 『 한국통사』와 『 한국독립운동지혈사』, 정인보의 『 조선사연구』(1947), 안재홍의 『조선상고사감』(1948), 권덕규(權悳奎)의 『조선사』(1945), 장도빈(張道斌)의 『국사강의』(1946), 황의돈의 『조선역사』, 최남선(崔南善)의 『조선역사』, 고권삼(高權三)의 『조선정치사』, 이선근(李瑄根)의 『조선최근세사』, 최익한(崔益翰)의 『조선사회정책사』, 홍이섭(洪以燮)의 『 조선과학사』 등이 간행되었다. 민족주의 사학은 신민족주의 사학으로 이어졌다.

신민족주의 사학은 대내적으로 민주주의를 이룩해 민족 구성원인 사회 여러 계층의 대립을 해소하고 대외적으로는 민족 간의 자주와 평등을 유지한다는 안재홍의 신민족주의 이념에 기초해 발전시킨 것이다. 손진태(孫晋泰)는 민족 간의 갈등과 계급 간의 투쟁을 지양하고 민족 균등과 계급 균등을 이룩하기 위해 그의 신민족주의 사학을 출발시켰다.

신민족주의 사학을 구상한 손진태는 광복 직후 『조선민족문화의 연구(朝鮮民族文化의 硏究)』(1948)와 『조선민족사개론』(1948) 등을 저술해 국사학계에 새로운 기풍을 불어넣었으나, 한국전쟁 때 그들 대부분이 납북됨으로써 민족주의 사학의 학맥은 잠시 끊어지게 되었다.

한때 민족주의 사학 · 실증주의 사학과 더불어 역사적 유물사관이 활발히 활동하였다. 백남운은 조선학술원과 함께 민족문화연구소 등을 창립하는 한편, 박극채(朴克采)는 조선과학자동맹을 결성해 유물사관에 입각한 학문 활동을 조직하였다. 이들은 사회 건설에 필요한 실천적 변혁 이론을 창출하기 위해 사회 구조의 물적 토대의 역사를 다루는 사회경제사 연구에 주력하면서, 조선시대와 일제하의 사회 구조를 해명하는 저서들을 출간하였다. 전석담(全錫淡)의 『조선사교정(朝鮮史敎程)』, 『 조선경제사(朝鮮經濟史)』, 이능식(李能植)의 『근대사관연구(近代史觀硏究)』 등이 그것이다.

한국전쟁은 식민주의 역사학에 대한 반성을 불가능하게 만들었고, 역사학계에 내재한 식민주의 성격을 은폐, 고착화하였다. 납북이든 월북이든, 사망이든 행방불명이든, 한국전쟁을 전후로 서울대학교 사학과의 김일출(金日出), 이인영, 김성칠(金星七), 김석형, 연희대학교 사학과의 염은현, 홍순혁이 자취를 감추었다. 이병도, 김상기, 유홍렬, 신석로는 건재하였다.

남북의 분단과 갈등으로 유물사관의 사학자들이 연구의 장을 달리하게 되고 민족주의 사학자들이 거의 납북되자 문헌고증 사학이 남한의 국사학계를 주도하는 위치에 오르게 되었다. 개별 사실과 역사 지리의 고증에 치중했던 이들의 역사 인식에는 인간과 사회의 삶의 문제가 결여되어 있었고, 광복 정국이 요구하는 민족적 · 민중적 문제에 부응하려는 진지한 고민이 부족하였다.

문헌고증 사학이 풍미하던 1950년대의 한국사학계는 통일 지향의 민족적이고 사회 개혁을 위한 민주적인 고민과 실천을 갖지 못하였다. 서양사학계도 마찬가지였다. 조의설(趙義卨), 김성식(金成植), 김성근 등의 연구는 민주주의와 자유주의라는 시대적 과제보다는 서구문화에 대한 추수(追隨)를 통해 서구 중심주의를 조장하였다. 여기에는 미국 중심의 국제관계 편향을 낳은 냉전, 부정부패로 흘러간 이승만 정권의 독재 역시 영향을 미쳤다. ‘분단시대 역사학’의 시작이었다.

광복 이후 북한에는 소련 군정이 지배하였다. 김광진(金洸鎭)과 『 조선역사』, 『조선사연구』를 저술한 문석준(文錫俊) 등의 역사학자가 있었다. 소련 군정하에서 1947년 이청원(李淸源)을 위원장으로 하는 임시력사편찬위원회를 설치하고 유물사관에 입각한 역사 연구를 서둘렀고 『조선력사연구론문집』이 간행되었다.

북한 역사학은 학문도 철저히 당과 정부의 통제를 받는 관학 체제였다. 1948년 북한 정부가 수립되자 내각 결정으로 백남운을 위원장으로 조선력사편찬위원회를 설치하고, 『력사제문제』를 기관지로 간행하였다. 또한, 북한 정권의 역사적 정통성을 세우기 위해 『조선민족해방투쟁사』를 간행하였다.

한국전쟁의 상흔 속에서 1952년 기존 학계를 비판하는 역사학자들이 역사학회(歷史學會)를 창립하였다. 이러한 움직임도 식민주의 사학을 청산하고 냉전 체제하의 분단 구조를 극복하는 학문적인 방향을 정립하는 데는 오랜 시간이 필요하였다. 진단학회를 중심으로 한 기존의 학계는 그들의 문헌고증 사학을 통하여 『 한국사』(1959) 7권을 간행하였다.

1960년 4 · 19혁명은 한국 사회의 민주주의와 민족주의에 대한 인식을 새롭게 하였다. 분단을 인식하면서 민족의 과제로 통일이 중심 주제가 되었고, 냉전 체제 아래서 민족의 자주를 각성하였다. 일제강점의 결과로 나타난 민족 분단은 역사학계에 식민주의 사학의 극복이라는, 뒤늦었지만 담당해야 할 과제를 상기시켰다.

식민주의 사학의 극복은 사회경제 사학에서 먼저 시작하였다. 논증의 취약성에도 불구하고 일제하 마르크스주의 사학은 세계사의 보편적 법칙을 근거로 한국사의 발전과 전개를 조망함으로써 정체성론을 논파하려는 문제의식을 가지고 있었기 때문이다. 하지만 이제 다수의 역사학자들이 시대적 과제에 집중하였다.

1961년 간행된 이기백(李基白)의 『국사신론(國史新論)』은 서론에서, 일제 식민주의사관[반도적 성격론 · 사대주의론 · 당파성론 · 문화적 독창성의 부재론 · 정체성론]을 비판하였다. 이는 종래의 문헌고증 사학을 극복하면서, 타율성론과 정체성론을 근간으로 만선사관(滿鮮史觀)과 사대주의론, 당파성 등에 이르는 다면적인 비판이었다.

타율성 사관에 대한 비판은 이미 민족주의 사학자들에 의해 이루어지고 있었는데, 분단고착 후 북한에서도 주체사상이 강조되면서 대일(對日) · 대중국 관계사를 자주적인 시각에서 정리하고자 노력하였다. 특히, 고조선사 연구와 고대 한일관계사의 연구에 중심을 두었다[『고대조일관계의 연구』]. 같은 맥락에서 1960년대 북한 사학계에서는 신채호 · 정인보의 고대사 인식체계를 적극적으로 수용하게 되었다.

당시 한국 고대사의 인식에 영향을 미친 것은 남북한에서 발굴을 통한 고고학 성과가 이루어지고, 고대사 인식에서 인류학의 방법을 적용한 데 있었다. 이를 통해 한국사에서 구석기시대를 다룰 수 있게 되었다.

분단시대의 남한 사학계에서도 사회경제사학을 발전시켰고 민중사학이 등장하였다. 1960년대 초 전국역사학대회 등을 통해 ‘실학’ 연구를 본격화하면서 조선 후기 봉건체제 해체론과 자본주의 맹아론이 제출되었다. 농업 기술의 변화로 대농 경영과 상업 농업이 가능해졌으며, 상업 분야에서는 화폐의 유통과 조세의 금납화(金納化), 장시(場市)의 발전과 지역 상권(商圈)의 형성, 도고(都庫) 상인의 발달과 거대한 상업 자본이 형성되었다는 것이다.

수공업 분야에서는 장인들이 국가적 지배에서 벗어나고 매뉴팩처(manufacture) 단계의 산업화가 이루어졌으며, 광업에서는 자본과 기술이 분리되고 19세기 초에는 수천 명을 고용하는 광산이 생기게 되었다고 주장하였다. 신분 제도와 관련해서는 납속책(納粟策) 등으로 교지(敎旨)가 남발되고 호적과 족보를 통해 양인(良人)화 현상이 빈발하면서 신분제의 붕괴 현상이 가속화되었다고 보았다. 그 결과는 1967년 한국경제사학회가 주관한 심포지엄(symposium)을 거쳐 『한국사시대구분론』(1970)으로 정리되었다.

식민주의 역사학의 극복이라는 과제는 논리와 사실의 측면에서 많은 성과를 거두었고, 역사학계에서 식민사관이 극복되었다는 평가가 나왔다. 그러나 오래지 않아 서구 자본주의를 모델로 역사를 목적론적으로 해석하는 근대주의의 역사 인식이라는 비판이 일었다.

식민주의 역사학을 극복하려는 노력과 함께, 한국사의 실제를 발견하려는 노력이 계속되었다. 1962∼1963년부터 남북한에서 활발하게 고고학적 발굴 사업이 진전되어 구석기시대 문화를 밝혀냈다. 웅기 굴포리 유적, 공주 석장리 유적이 그것이다. 이어서 상원 검은모루동굴, 제천 점말동굴, 제주 빌레못동굴, 연천 전곡리 유적 등이 확인되었다.

고고학적 발굴은 청동기시대의 가능성을 부정해 온 학문적인 풍토도 변화시켰다. 한국사 연구의 독자적 업적이 가시화되면서 전문 영역과 방법론을 발전시키고자 1967년에 한국사연구회가 조직되었다.

1970년대 역사학계가 실천 과제들을 소화하지 못한 채 아직 분단사학의 한계를 노출하고 있을 때, 유신 체제를 맞았다. 유신 체제와 제4공화국의 ‘민족적 민족주의’ 선전으로 근대주의 역사관이 강화되었다. 이는 조국 근대화를 앞세운 제4공화국의 경제개발 정책을 합리화하는 결과를 낳았다.

당초 역사학계에서 5 · 16쿠데타 이후 박정희 정권에 대하여 ‘역사학적 비판’을 한 적은 거의 없었다. 1972년 국사 교육을 강화하자고 할 때도 마찬가지였다. 식민지 경험에서 비롯된 독립된 국민국가에 대한 갈망이 있던 데다, 근대 역사학이 이미 ‘정치-역사학’, ‘국민국가사’였기 때문에 국사 교육의 강화는 당시 근대 교육을 받은 역사학자들에게 어색할 수가 없었을 것이다.

1972년 10월 유신을 앞두고 대통령 비서실은 국사 교육 강화 방안을 공식으로 건의하였다. 이렇게 해서 국사교육강화위원회가 구성되었다. 이로 인해 국정교과서 편찬 어간에서 균열이 생겼다. 역사학계는 국사 교육의 강화 필요성에는 공감했지만, 국정화에는 동의하지 않았음을 보여준다.

유신 정권은 민족문화를 현창(顯彰)하였다. 고대 첨성대와 석굴암, 조선시대 훈민정음, 세종대왕, 이순신, 이황, 이이가 호출되었다. 역사적 맥락이 빠져버린 호출과 재현이었다. 결국 역사적 맥락을 상실하고 주체적 민족문화의 이데올로기로 포장됨으로써, 재현된 대상들은 ‘역사’에서 ‘규범’으로 전환되었다. 박정희 정권의 민족주의 신화화는 곧 ‘분단 국가의 국가주의’라는 비판에 직면하였다.

이 와중에 국수주의적인 민족 지상주의와 민족[주체]사관을 강력하게 내세우며 기존의 사학계를 식민주의 사학으로 매도하는 재야사학(在野史學)이 등장하였다. 이는 주제와 네트워크를 바꿔가며 이어지고 현재까지 있다.

유신 정권은 국사교과서의 국정화, 입시 · 관리 임용 시험 및 대학 교양과정에서의 ‘국사’의 필수과목화 등을 정책화하였다. 국사편찬위원회는 민족(주체)사관에 입각하여 1973년부터 몇 년에 걸쳐 『한국사』 25권을 완성하였다.

1956년 『조선통사』(상 · 하)를 간행하기 시작한 북한 사학계는 1962년 『조선통사』의 개정판을 내면서 시대구분론을 공식적으로 정리하였다. 즉, 고조선을 노예제 사회로, 삼국에서 1866년(고종 3)까지를 농노제 사회로, 그 뒤 1945년까지를 자본주의 사회에 상응하는 식민지 반봉건 사회로, 그 이후를 사회주의 사회로의 발전기로 각각 규정하였다. 그 뒤 1979∼1982년에 걸쳐 ‘주체사관’에 입각, 한국사의 전 체계를 정리해 33권의 『 조선전사』가 간행되었다.

남북의 역사학은 역사학의 존재 이유에서 차이를 보이기 시작하였고, 역사관이나 방법론, 시대구분론과 시대사 및 역사적 사실에 대한 해석 등에서 시각을 달리하였다. 가장 현저한 차이를 보이는 부분은 독립운동사를 비롯한 민족운동사 부분이었다. 남북한의 근 · 현대사는 그야말로 현격한 차이를 보였다. 남북의 분단이 분단사학을 낳았음을 알 수 있다.

1979년 10 · 26사태로 유신정권이 무너지고 제5공화국에 이르자, 한국사 연구는 자주 · 민주 · 통일의 민족적 과제와 연결, 학문적 · 실천적 움직임을 다양하게 전개할 수 있게 되었다. 그 특징은 첫째, 시대별 · 분야별 연구 활동을 위한 학회의 결성이 활발하였다. 한국고대사연구회, 한국근현대사연구회, 한국민족운동사연구회, 한국사상사학회, 한국역사연구회, 한국교회사연구소, 역사문제연구소 등이 1980년대에 창립되었다. 여기에 젊은 세대들이 공동 연구를 수행하면서 종래의 연구 형태를 크게 변화시켰다.

둘째, 역사학의 실천성이 요구되면서, 군부독재 정권에 대한 민주화운동과 자주 통일 지향의 민족운동이 그 운동적 기반인 민중을 발견해 민중을 역사의 주체로 서술하는 민중사학이 출현하게 되었다. 민중에 대한 역사적 · 사회과학적 인식으로서는 『한국민중론』(1984)에 이어 『한국민중사』(Ⅰ · Ⅱ, 1986)가 간행되었다.

셋째, 종래 소홀했던 연구 영역인 일제강점기, 광복 및 해방 정국, 한국전쟁, 최근 역사에 이르기까지 역사 연구의 대상으로 탐구되었다. 이는 일제의 잔재가 양지로 드러남을 의미하였다.

넷째, 남북한의 역사학이 만나기 시작하였다. 이것은 남측에서 보면 북한 사학의 성과를 선별적으로 수용하는 단계에 이르렀음을 의미한다. 1990년대 문민정부, 국민의 정부가 들어서며 학문의 자유가 신장되었고 역사학의 자료 발굴과 연구가 새로운 도약의 단계에 들어섰다고 평가되고 있다.

역사학 연구 분야도 정치사를 비롯해 경제사회사, 문화예술사, 종교사상사, 지방사, 대외관계사, 군사(軍史), 민속사, 사학사(史學史), 인물사 등으로 확장되었다. 이는 역사학이 국민국가사의 범주에 국한되지 않고, 즉, 정치로부터 독립하여 참된 의미의 독자 학문으로 발전할 가능성을 보여 준 것이다. 특히 역사학계는 민주화운동과 영향을 주고받으며 국민만이 아닌 시민의 역사학, 역사학의 민주주의, 역사의 대중화에도 노력을 기울였다.

남한 학계가 이 같은 변화와 발전을 거듭하고 있는 것과는 달리 북한 학계는 1970년대 유일 체계 아래 북한 체제에 부응하는 단군 연구 등을 제외하고 침체 상태에 들어갔다. 통일시대의 한국 사학이 역사학에서 하나의 견해만을 의미하는 것이 아니라면, 논의의 합일이 아니라 논의의 이해를 기반으로 공동의 관심사를 토론의 장으로 올리려는 노력이 계속되어야 할 것이다. 시대 구분론, 고조선의 성격, 조선 후기 자본주의 축적 여부 등 쟁점이 되는 주제를 포함하여 가능한 방법론과 사관에 대한 논의를 욕심부리지 말고 꾸준히 시도해야 할 것이다.

21세기에 들어서면서 한국 역사학계는 새로운 문제 의식과 연구 주제와 씨름하게 되었다. 민주주의 이후의 역사학, 즉 민주주의를 정착시키는 시대의 역사학의 과제, 자본주의 불평등이 심화되고 인간 관계가 파편화되는 상황에서의 인문학적 과제, 전 지구 차원에서 발생하는 문명의 위기 상황이 부여한 인류사적 과제를 역사학에서 어떻게 풀어나갈 것인지 고민하게 된 것이다. 이런 과정에서 역사학계는 유럽, 제3세계, 동아시아의 연구와 방법론을 폭넓게 수용하면서 깊이를 더해왔다. 여기에는 세계 각 지역과 국가를 연구하는 역사학자들의 소개와 번역이 큰 몫을 하였다.

19세기 근대 역사학이 시작된 서양에서는 20세기를 거치면서도 많은 고민과 통찰이 담긴 성과를 제출하였는바, 혹자는 ‘역사학의 폭발’이라는 말로 표현하기도 하였다. 그것은 1, 2차 세계대전을 겪으면서 절감한 서구 문명의 파탄, 한계, 절망, 희망 속에서 얻어낸 성과이다. 베른하임(E. Bernheim)의 『역사학입문』(1912), 드로이젠(Johann Gustav Droysen)의 『역사학(HIstorik)』(1937)이 발간되어 역사학개론의 기초를 닦았다. 20세기 역사학은 크게 세 조류로 보아 검토할 수 있을 것이다.

첫째, 기존 역사주의적 접근을 벗어나 사회과학의 연구 방법을 수용한 사회사의 조류가 있다. 이는 서서히 대문자 히스토리(history)라고 하는 헤겔류의 역사철학이나 세계사적 보편성을 주장하는 진보사관이 퇴각함을 의미한다.

독일의 ‘국민경제학파’에서 시작된 사회경제사, 프랑스 아날(Annales) 학파가 새로운 조류를 이끌었다. 이는 구소련과 동구권 역사학이 마르크스의 유물론을 기계적으로 해석하면서 학문의 품격을 잃었던 것과 대비된다. 아무튼 독일에서는 1960년대 역사적 사회과학이라는 이름으로, 프랑스에서는 전체사(histoire totale), 영국과 미국의 심리사(psycho-history), 계량사(econometrics), 역사인구학(historical demography)으로 발전하였다.

둘째, 사회의 구조에서 문화의 의미를 찾는 방향으로 역사학이 진화한 것이다. 이는 문화사(cultural history), 지성사(intellectual history)라고 한다. 아날학파(École des Annales)에서는 이것이 망탈리테(mentalité)의 역사로 진화하였다. 이는 인류학, 심리학, 문학비평 등 구(舊)역사학이었다가 인접 학문이 된 분야의 도움으로 이루어졌다.

셋째, 1980년 이후 본격화된 신문화사도 하나의 중요한 조류이다. 신문화사의 서술은 전체 구조의 발견이 아니라 인간의 경험 속에서 드러나는 복수의 문화를 규명한다. 기존 문화사와 달리 문화를 매우 근본적이고 포괄적인 개념으로 이해한다. 나아가 화이트(H. White)가 과격하게 사실의 실재성에 의문을 제기한 아래, 역사 해석이나 담론에 대한 탐구 또는 담론의 담론에 대한 탐구라는 점에서 포스트모더니즘(postmodernism)의 성격을 띠기도 한다.

다만 포스트모더니즘 일각에서 주장하듯이, 역사학이 해석과 담론을 담고 있다고 해서 사실의 실재성이 부인되지는 않는다. 사실이 어떤 사건을 설명하는 증거로 사용됨에 따라 그 사실은 성격이 완전히 달라지는 것은 사실이다. 사실이 해석의 증거가 되는 것이다. 이는 에번스(R. Evans)가 『역사학을 위한 변론』(1997)에서 적절히 지적했듯이, 사실은 개념상 해석에 선행하는 반면, 해석은 증거에 앞선다고 점을 의미할 뿐이다.

한국 역사학계는 20세기에 민족과 국민, 계급과 민중, 발전사관을 발견하고 역사 연구의 중심에 놓았다. 21세기에 접어들면서 첫째, 민족주의 역사학의 보수적, 복고적, 신화적, 배타적 성격에 대한 반성이 시작되었다.

한국 민족의 기원을 서기전 10세기경 한반도와 만주 일대의 주민에서 찾는 것, 고대 한일관계사를 민족적 관점에서 바라보는 것, 신라의 삼국통일에 대한 비판적 관점, 이른바 남북국시대론을 강조하는 경향에 대한 비판이다. 민족주의 역사학의 문제 의식이 21세기에도 같다면 이야말로 학문의 정체일 것이다. 더구나 그것이 역사학 본연의 실증과 논리의 완결성에 대한 주문이라면 경청해야 할 비판일 것이다.

둘째, 20세기 역사학이 일국사적 시각에 갇혀 있다는 비판이다. 원래 이는 내재적 발전론을 주장하던 유물사관의 주장이기도 하였다. 일국사적 시각은 3과 분립 체제에서도 드러나는데, 기실 동양사든 서양사든 국민국가사임에는 마찬가지였다. 이에 대해 동아시아사론 같은 지역사, 비교사의 필요성이 제시되었던 것이다.

셋째, 앞서 살펴본바, 한국 역사학이 근대주의에 갇혀 있다는 비판으로, 이는 포스트모더니즘의 견해를 반영한다. 이성을 신봉하는 계몽주의, 근대성을 신봉하는 근대주의를 말한다. 포스트모더니즘 역사학자들은 말과 글 외에도 기호, 표상, 상징 등 문화적 관습을 포함한 모든 인공물을 텍스트로 간주한다. 해석의 단일성, 가치의 절대성, 지식의 보편성 대신 해석의 무한성, 가치의 역사성, 지식의 지역성을 중심에 놓는다.

세 번째 주제는 단지 포스트모더니즘만이 아니라 그동안 자본주의 맹아론을 통해 한국사의 세계사적 보편성을 확인하려고 했던 연구에 대한 반성의 의미를 담고 있다. 물론 자본주의 맹아론은 식민주의 역사관을 극복하려는 논리의 중심축이었다.

그러나 그 극복 논리가 넓은 의미의 근대주의, 서구 유럽이 달성한 국민국가, 자본주의 및 정당 민주주의를 모델로 한다면 사실에도 부합하지 않는 법칙적, 선형적 역사관이라는 비판을 피할 수 없게 된다. 더구나 거기에 인류가 달성해야 할 가치라는 의미까지 부여하게 된다면 목적론적, 종말론적 역사관으로 빠질 위험이 있는 것이다. 이런 관점에서는 현재의 국가 간 차별, 자본의 지배, 계급 불평등, 기후위기 등을 드러내기 어려울 것이고, 이를 극복한 미래를 상상하고 설계하기도 어려울 것이기 때문이다.

물론 근대주의 역사학이라고 해서 다 같지 않다. 로스토(W. W. Rostow)식 발전사관과 자본주의 맹아론은 문제의식이 달랐다. 현실 합리화 수준의 전자와는 달리, 역사적 유물론, 사회경제사학의 발달은 역사를 정치사, 그중에서도 뛰어난 개인이나 국왕을 중심으로 서술하던 한계를 극복하는 데 기여하였다.

개인에서 사회구조나 형태로 눈을 돌림으로써 인간의 역사적 조건을 이해하는 데 진전을 가져왔다. 경제사나 사회사 연구가 활발해진 것이 그 예이다. 그러면서 역사 발전의 동력을 주로 영웅이나 초월적 존재 또는 우연에만 맡겨버리던 타성에서 벗어나 생산하는 사람들, 곧 농민, 민중을 포착하게 되었고, 노동, 여성, 제3세계 등의 역사가 새롭게 조명되기 시작하였다.

사회와 경제구조, 농민의 운동, 변혁에 대한 연구가 늘어난 것은 바로 이런 역사학 발전의 징표였다. 역사학은 20세기 후반기 민주주의와 시민의식 성장의 결과이기도 했지만, 역으로 역사학이 그 성장에 기여하기도 했던 점은 특기할 대목이다.

분과 학문의 차원에서 2000년대 기록학이 역사학의 우군으로 등장했던 점도 중요하다. 기록학이 기록, 고문서(古文書), 사료(史料) 등 다양하게 일컬어지고 있지만 ‘아카이브(archive)’가 역사학의 바탕이라는 점에는 이론의 여지가 없다. 규장각과 장서각을 ‘archive’라고 부를 뿐 아니라, 고문헌관리학과의 고문서와 기록 모두 ‘archives’라고 한다.

기록은 시공간의 제한을 받는 인간의 경험을 캡처하여 지속시키는 수단이고, 역사학의 자료다. 그러나 학문의 혈연성에 비해 현실의 학과는 서로 소외되어 있다. 분업화된 학과가 학문의 혈연성을 부정하고 있는 셈이다.

한국역사연구회에서 발간한 『한국사, 한걸음 더』(2018)가 보여 주듯이, 역사학계의 지형도 크게 바뀌었다. 1980년대 민주화 운동, 노동자 등 기층민에 대한 연대, 통일에의 전망은 생활사, 사회문화사, 지방사, 지역사, 기후사, 환경사, 장애사, 여성사 등으로 연구로 옮겨가고 있다. 지방사(local history)는 지리적으로 지방에서 이루어진 역사에 대한 연구이고, 종종 지역 사회(community)에 관심을 두고, 문화사, 사회사의 성격을 띤다.

지방사는 국사(national history)의 작은 단위일 뿐 아니라, 매우 다양한 기록 증거에 기초하여 해당 지리적 영역에서 일어난 과거의 사건을 연구하는 것으로 지역과 국가 양쪽의 맥락에 의해 규정된다는 특징이 있으며, 민주-분권시대의 영역으로 조망받고 있다.

이런 모색과 고민이 보기에 따라서는 방황하는 소재주의로 보일 수 있을지도 모른다. 모든 창조의 탐색은 혼돈처럼 보이게 마련이다. 하위징아(Johan Huizinga)가 『역사의 매력』(1942)에서 했던 다음과 같은 말은 여전히 유효할 것이다.

“역사학의 대상은 그것이 작든 크든 언제나 복잡하고 애매하다. 왜냐하면 그것은 계속되는 사건의 흐름으로부터 떼어놓을 수 없고, 되풀이되지 않으며, 돌이킬 수도 없기 때문이다. 역사 인식은 언제나 인간의 판단과 세계관의 테두리 속에 있고, 그 인식 능력은 모든 사람이 같지 않다. 그러므로 역사 인식은 흔들리며 불확실한 것이라고 해야 할까? 가령 그렇다 하더라도 이 불확실성은 역사뿐만 아니라 그 밖의 많은 것에도 적용될 것이다. 이 불확실성이란 단지 인류가 자신의 모든 인식 능력의 한계를 잊지 않기 위해 끊임없이 필요로 하는 저 성스러운 가르침을 의미하는 것이다.”