미술 ()

미술은 시각으로 파악할 수 있는 건축·회화·조각 등을 포함하는 예술이다. 형태·면·선·색·기호 등 갖가지 요소를 하나의 통일체로 종합하여 작가의 심정을 전달하고 또 미적 쾌감을 준다. 크게 건축·조각·회화 등 미적 쾌감의 표현이 강조되는 순수미술과, 작품의 기능이 우선되는 도자기·금속공예·보석·가구·직물 등의 응용미술로 나뉜다. 한국의 고대 미술은 초기에는 북방 민족의 특성인 추상주의적 경향을 보이다가 농경문화가 정착하면서 남방 민족의 특성인 자연주의적 경향을 보여 왔다. 삼국시대 이후에는 왕조별로 독자의 미술양식을 발전시켰다.

넓은 의미에서의 미술(fine arts)은 시각으로 파악할 수 있는 미적 표현 일체를 뜻하며, 좁은 의미의 미술, 즉 시각적 미술(visual arts)은 관례상 보통 건축 · 회화 · 조각 · 공예 같은 분야들을 포함한다. 미술이란 작가의 생활 경험에서 얻어지는 특정한 감정과 심상(心象)을 평면 또는 입체적으로 구형(具形), 표현하여 다른 사람에게 전달하는 방법이다. 따라서 작가의 직업은 형태, 면(面), 선(線), 색(色), 기호(記號) 등 갖가지 요소를 하나의 통일체로 종합하여 자기의 심정을 전달하고 또 미적 쾌감을 주어야 한다. 이 경우 어느 작가나 또 어느 특정한 지역, 특정한 시대의 미술에는 제작상의 특색, 즉 방법상의 개성이 있게 마련인데 이 미술 창작상의 개성을 양식(style)이라고 한다. 그리고 표현 방법에 있어 특정 작가나 그 시대의 공식화된 양식에 따라 개별성이나 사실성 없이 형식적으로 처리되는 것을 양식화(stylization) 또는 편화(便化, conventionalization)라고 한다.

한편 미술 제작에 있어서의 근본 태도나 입장을 주의(主義, ―ism)라고 말하며 주의에는 여러 가지가 있으나 근본적으로 사실주의(realism)와 이상주의(idealism)의 두 가지로 나눌 수 있다. 사실주의는 객관적인 현상을 실재적인 현실로 받아들이는 태도인데 표현이나 가치 기준을 자연 그 자체에 두는 경우는 자연주의(naturalism)라 부른다. 이상주의는 사실주의나 자연주의와는 반대로 작가의 관념적 이상에 의하여 새로운 형식 · 형태로써 표현하려는 입장이며, 표현주의(expressionism), 추상주의(abstractism), 초현실주의(surrealism) 등은 모두 이상주의 안에 포함된다.

미술은 그 분야와 성격에 따라 주미술(主美術, major arts, 또는 fine arts)과 종미술(從美術, minor arts), 또는 응용미술(applied arts)로 나누어진다. 주미술은 건축 · 조각 · 회화 등 기능면보다 미적 쾌감의 표현이 강조되는 순수미술이다. 그리고 종미술 또는 응용미술은 작품의 기능면이 우선되는 도자기, 금속공예, 보석, 가구, 직물 등 소위 공예(crafts)를 말한다.

건축은 내외 공간의 구획, 접합에 의해 형성되는 조형미술이며 환경과의 조화도 중요한 미적 요소의 하나이다. 회화는 구상화(具象畫)와 비구상화(非具象畫)로 나누고 전통적인 구상화에서는 원근법(遠近法, perspective) · 상형(象形) · 광선 · 그림자나 음영(陰影) · 색 등을 써서 평면 위에 삼차원적 사물을 나타내지만 비구상화에서는 선 · 색 · 면 · 기호 등으로 전혀 새로운 형상 · 구상 · 통일체를 나타내거나, 작가의 감정을 표현, 전달하는 한편 때로는 화법상의 개혁을 시도하기도 한다. 조각은 첨가(添加) 또는 제감(除減)의 두 방법으로 삼차원 공간을 창작하는 표상미술(表象美術)이며, 표현방법에 따라 구상과 추상의 두 가지로 구분된다. 그러나 형태를 형성하는 선 · 면 · 괴체(塊體, mass)뿐 아니라 재료의 질감(texture)과 색, 그리고 광선과 음영의 작용도 조각 작품의 미술적 효과 형성에 기여하고 있다.

또 미술사(美術史)는 미술 전분야의 역사적 발달을 기술하고 해석하는 학문이며, 그 방법에 있어서는 어느 특정 작가 또는 특정 시기의 작품이나 미술 활동의 사회적 · 문화적 배경, 작품의 양식과 그 양식적 위치, 다른 양식들과의 관계, 작가의 미술사적 공헌 등을 분석 · 검토한다.

우리나라에서는 고고학(考古學)과 미술사가 비슷한 성격의 것으로 혼동되는 경우가 있지만 미술사에서는 미술 양식의 상호 · 선후관계의 연구가 주임무로 되어 있으며, 고고학과 일부 자료면에서 겹치게 되는 경우가 있기는 하나 고대 생활방법의 복원과 해석을 주목적으로 하고 있는 고고학과는 엄연히 구별되어야 한다.

한국의 고대 미술에서는 추상주의적 경향과 자연주의적 경향이 공존하거나 서로 교체하고 있다. 추상주의적 경향은 변형(變形, deformation) 또는 평면적 선화(線畫)에 의한 기호 등으로 나타나는 북방 민족의 미술 전통이며, 이것은 한국 민족의 고아시아족 및 알타이족이라는 배경에서 유래되는 보다 기층적(基層的)인 조류라고 생각된다. 따라서 그것은 신석기시대의 빗살무늬토기, 청동기시대에 유행한 토기의 기하학적 무늬, 신라 토기의 줄무늬, 조선시대의 민화(民畫), 석조 조각(石造彫刻) 등에서 엿볼 수 있다.

이에 대해서 자연주의 경향은 남쪽 농경 지대 미술의 전통이며 우리나라에서는 청동기시대에 새로 퍼져 들어온 예맥족(濊貊族)이 주로 한강 이남에서 농경민화되면서 생겨난 미술 양식이라 하겠다. 따라서 이 자연주의는 그 뒤 우리 한민족 미술의 기본 양식이 되었다. 시대나 분야에 따라 추상주의적 경향에 밀려난 일도 있으나 기본 조류로서 우리 미술을 특징 지우고 있다.

이렇게 우리 미술은 기본적으로 자연주의에 입각하고 있으면서 다른 민족의 미술들과 차이를 보이는 몇 가지 개성과 특색이 있다. 첫째, 재료 면에서 조각이나 건축에서의 화강석 애용이 그 하나이다. 둘째는 장식면에서 여백 · 공간에의 기호(嗜好)와 형태, 구도상의 정제성(整齊性) 기피이다. 또 간결한 형태, 면과 전체적인 조화에서 오는 인상이나 효과가 세부에 대한 조심과 번잡한 기교 · 조형보다 존중된다.

말하자면, 인공적인 것에 대한 기피가 현저하며 무념(無念) · 무상(無想)이나 즉흥적인 영감에서 이루어지는 무작위(無作爲)의 자연적 창조성이 존중되고 있는 것이다. 이것은 결국 자연주의를 극단화한 자연에의 귀의이다. 그것은 곧 자연과 완전 융화하고 대자연에게 자기 자신을 맡겨 버리는 낙천주의라고 할 수 있을 것이다. 우리 민족의 이 낙천주의 또는 낙천적 세계관 · 인생관은 역사적 · 문화적 바탕이나 원인도 있겠다. 하지만 우리나라의 자연환경이 결정적인 영향을 주었다고 생각된다.

우리나라는 지질학적으로 노년기에 속하며 산은 둥글고 굴곡이 적어 그것이 초가집의 지붕 곡선과 어울리는 평화로운 경치를 만들고 있다. 그리고 기후가 건조하고 하늘이 맑아서 가을의 푸른 하늘과 진달래로 덮이는 봄의 아름다움은 우리나라의 한 특색이다. 이러한 지세와 기후는 부드럽고 평화로운 자연환경을 형성하였다. 그리고 그러한 자연 조건이 자연에 안주하는 인생관을 낳게 하고 미술에서의 자연주의 양식을 발전시켰다고 생각된다.

한국미술사에서의 시대 구분은 대체로 역사학에서 쓰고 있는 왕조 기준의 시대 구분을 따르고 있다. 그러나 선사시대는 이를 따로 세분하지 않고 신석기시대부터 원삼국시대(原三國時代, 0∼300년경)까지를 모두 포함한다. 삼국시대 이후는 나라별로 구분하고 있는데, 그것이 미술 양식의 변천과 대체로 평행하고 있어 별다른 문제는 없다. 또, 고려는 무신란을 경계로 전기 · 후기로 나누고 있다. 조선시대는 임진왜란을 경계로 전기 · 후기로 나누기도 하나, 연구가 진전되면서 전기(14, 15세기) · 중기(16, 17세기) · 후기(18, 19세기)의 3분법이 보편화되어 가고 있다. 그리고 20세기는 1910년부터 1945년까지의 일제강점기와 근대 · 현대로 구분하고 있다.

경우에 따라서는 왕조별 구분이 아니고 선사 · 고대(삼국시대 · 신라통일기) · 중세(고려) · 근세(조선) 등으로 서양사에서 시작된 시대 구분을 따르기도 한다. 그러나 역사에서와는 달리 이러한 시대 구분은 엄격한 개념상의 문제가 있다. 또한 미술이라는 특정한 분야에 국한된 만큼 미술사에서의 이러한 왕조와 분리된 시기 구분은 바람직하지 못한 것 같다.

우리나라 미술을 개관해 볼 때 대체로 200년 또는 300년을 주기로 하여 미술 양식이 크게 변화한다. 그런데 그것이 곧 왕조의 성쇠와 대체로 평행하고 있는 것을 알 수 있다. 따라서 우리나라 미술사에서는 왕조별로 삼국시대 · 통일신라시대 · 고려시대 · 조선시대 · 근대 · 현대라는 시대 구분에 따라 서술되고 이해되고 있다.

선사시대의 미술

건축

선사시대의 건축은 후대의 목조건축과 같은 진정한 의미에서의 건축이라고 말하기 어려우나, 주거 평면에 지붕을 올리는 원시 목조건축이었다. 신석기시대의 집은 평균 면적 20㎡ 정도, 가족 4, 5명이 들어갈 만한 원형 또는 방형(方形)의 얕은 움집에 기둥과 서까래를 이용하여 원추형의 모듬지붕을 씌운 것이다.

청동기시대가 되면서 면적 30㎡ 정도인 장방형(長方形)의 집이 유행하였고, 경기도 파주 옥석리에서 발굴된 바와 같이 3.7×15.7m의 큰 공동 주거로서 맞배지붕에 벽이 있는 반지상 가옥(半地上家屋)도 나타났다. 이런 집에는 방 가운데 화덕 자리를 만들어서 난방을 하였고, 바닥은 진흙을 단단하게 깔고 삿자리 같은 것을 깔았을 것으로 추정된다. 함경북도 웅기에서는 원시 온돌이라고 생각되는 석열(石列)이 발견된 예가 있다.

청동기시대의 건조물로서 주목되는 것은 고인돌이다. 북방식 고인돌의 경우 밑에 판석을 고임돌로 세우고 그 위에 몇 톤이나 되는 큰 두께의 덮개돌을 얹었다. 황해도 은율군 서부면 운성리에 있는 것은 반듯한 판석을 균형 있게 짜서 세운 것으로 석조 건축물이라고 할 수 있는 기념물이다.

조각

신석기시대 미술에서 조각은 부산 동삼동에서 발견된 신석기시대 전기의 가리비 껍질로 만든 패면(貝面)과 강원도 양양 오산리에서 나온 신석기시대 후기의 조그만 토면(土面)이 있다. 패면은 세 개의 구멍으로 두 눈과 입을 나타낸 간단한 것이다. 토면도 눈과 입을 눌러서 표시한 5㎝의 작은 토판(土版)이지만 사람의 얼굴을 나타낸 것이 확실하다. 이들은 당시의 신앙과 관련된 주술적(呪術的) 유물이라고 보아야 할 것이다. 그리고 넓은 의미에서 고아시아족의 샤먼(shaman) 신상(神象)의 전통에 포함시켜야 한다.

한편, 웅기 굴포리 서포항 유적에서 머리와 팔다리가 없는 몸통에 유방이 표현된 작은 여인 토상(土像)이 발견되었다. 그리고 청진 농포동에서도 개의 토상 및 돌로 만든 새와 함께 사람의 토상이 발견되었는데, 역시 풍요신(豊饒神) 같은 신상이다. 층위가 확실하지 않지만 신석기시대 말기까지 올라갈 것으로 생각된다. 보고서만으로 이것들이 두리새김[圓像]인지 앞면만의 돋음새김[浮彫]인지 확인할 수 없다. 그러나 두 토상 모두 허리를 얇게 표현한 것은 인체의 굴곡을 나타내려는 의도가 작용한 것으로 흥미롭다. 신석기시대의 조각을 포함한 미술은 전반적으로 추상성이 두드러진 것이 특징이다.

신석기시대를 지나 청동기시대로 들어가면 조각 기술은 확실히 발전하게 된다. 함경북도 무산에서는 사람의 모습이 뚜렷한 좌상(坐像)이라든가 사실적으로 빚어진 돼지 조각상들이 적지 않게 나타났다. 그리고 웅기 굴포리 서포항 유적에서는 웃는 모습이 여실히 표현된 뼈로 만든 사람 얼굴과 함께, 극도로 간략히 표현된 비녀 모양의 인상(人像)들이 발견되었다. 신석기시대 이래의 신상 전통이 계속되고 있음을 알 수 있다.

한강 이남 지역에서 발견된 동검(銅劍) 자루 머리의 백조(삼성미술관 리움 소장)와 말 모양의 띠 장식(영천 출토, 국립중앙박물관 소장)은 엄밀한 의미에서는 조각이라고 할 수 없을지 모르나 모두 뛰어난 두리새김의 솜씨이다. 그리고 영천 출토의 작은 청동제 사슴 머리도 그 사실성에서 높은 수준을 보여 주고 있다. 청동기시대의 조각은 신석기시대의 것에 비하여 표현이 훨씬 사실적이고 구체적이다.

암각화

청동기시대는 북방 미술 전통의 일환이라고 생각되는 암각화가 나타났다. 울주 대곡리 반구대(盤龜臺)의 암각화는 강변의 암벽에 새겨진 높이 2m, 길이 8m 가량의 대작이다. 화면은 좌우의 두 구역으로 크게 나누어 왼쪽 부분에는 고래 · 돌고래 등 바다 짐승의 형태 전부를 쪼아 내는 실루엣 그림[影畫]으로 표현하였다. 오른쪽 부분에는 늑대 · 곰 · 호랑이 · 염소 등 들짐승의 윤곽만을 선화(線畫)로 나타냈다. 그리고 두 구역의 중간부에는 두 양식이 섞이는 과도기 단계를 보여 주고 있다. 그리고 대상물 중 활 · 창 등 사냥 기구와 함께 많은 사람이 탄 긴 배와 사냥꾼, 또는 제주(祭主)로 생각되는 인물 입상들도 섞여 있다.

이는 이 그림이 성격상 시베리아 일대에 퍼져 있는 사냥 제단적(祭壇的) 암화 예술(巖畫藝術)의 전통과 통하고 있음을 말해 준다. 그리고 그림 기법 중 시베리아 암화에서 발견되는 짐승의 입 · 식도 · 내장을 연결하는 생명선을 표현하는 뢴트겐법을 사용한 것도 있어 주목된다. 또 그림의 겹친 상태로 보아, 화면의 왼쪽 부분에서 시작하여 오른쪽으로 퍼져 갔음을 알 수 있다. 또한 시대에 따라 사냥 대상이 변천하였고 조각 수법이 면화(面畫)에서 선화로 변천되었음도 알 수 있다.

한편, 같은 울주군의 천전리와 고령 양전동에는 나사 무늬, 동심원(同心圓), 마름모, 기타 뜻을 알 수 없는 기하학적 또는 이형 물체(異形物體)를 새긴 암화가 있어 선사시대의 것이라 생각된다. 이중 천전리 암각화의 경우는 여백에 고신라시대의 명문들이 새겨 있어 선사시대 및 고신라시대의 문화 연구에 귀중한 자료가 된다.

공예

1.4.1. 토기

우리나라 신석기시대의 미술 활동은 그다지 활발하지 못하였다. 이것은 어로 · 수렵을 위주로 하던 신석기 주민들의 넉넉하지 못한 경제 상태를 반영하고 있는 것이라고 생각된다.

신석기시대의 토기는 서기전 5000년경에 두만강 하류 유역에서 아가리 둘레에 손톱으로 누른 것 같은 무늬를 몇 줄 돌린 납작밑토기가 나타났다. 그리고 거의 같은 시기의 낙동강 강구 지방에서는 덧무늬토기[隆起文土器]가 만들어지고 있었다. 두만강 지역의 아가리무늬 토기는 시베리아의 고아시아족의 토기 전통에서 갈라져 나온 것이라고 생각된다. 그것이 두만강 지방에서 다른 지역으로 퍼지면서 어디선가 아가리무늬 아래쪽에 누르거나 그어서 생선뼈 같은 빗살무늬를 첨가한 것으로 보인다.

대동강 · 한강 하류 등 서해안 지방에서는 서기전 4000년경 바닥이 뾰족하거나 둥근 도토리형의 전형적 빗살무늬토기[櫛文土器]가 나타났다. 그리고 부산 지방에서도 이 빗살무늬가 덧무늬토기를 누르고 주된 토기로 등장하였다. 신석기시대 전기 빗살무늬토기의 표면 장식은 아가리의 누른 무늬 띠와 그 밑의 직선적인 생선뼈 무늬로써 구성된다. 하지만 바닥 쪽은 같은 선(線) 무늬이면서 평행사선무늬[斜線文]를 몇 줄 겹친다. 그래서 그릇 전체의 무늬는 아가리 · 허리(또는 배) · 바닥 쪽의 3부로 형성되어 있다. 이러한 선 무늬는 기하학 무늬라고 할 수 있는 추상적인 것이어서 거기에서 회화성 같은 것을 찾아볼 수 없다. 그러나 세 가지 무늬를 3단으로 구성해서 미적 효과를 나타내려고 한 것이 분명하다. 이것은 시베리아 전통의 추상주의 양식의 반영이라고 할 수 있다.

빗살무늬토기는 전기 단계를 지나면 아가리 무늬와 허리 무늬 사이에 점열(點列) 지그재그 무늬, 반원형 등 곡선 계통의 무늬를 끼워 넣게 된다. 허리 무늬도 생선뼈 무늬가 분해되어서 격자무늬[格字文], 사점(斜點) 무늬 등으로 바뀌기도 한다. 그리하여 그릇 전체를 곡선 점열 무늬로 덮는 경향과 아가리 무늬를 없애고 위아래 모두 격자무늬 · 사점 무늬 등으로 메우는 경향이 생긴다. 그리고 시기가 더 내려가면 아가리 무늬만 남거나 사점 무늬를 띄엄띄엄 배치하는 등 타락한 양식으로 바뀌게 된다.

한편, 신석기 후기에 이르면 중국 요령(遼寧) 지방의 앙소(仰韶) 말기 채도(彩陶)의 영향이 보인다. 압록강 · 두만강 유역에서는 목이 긴 항아리의 표면을 반들거리게 닦고 검붉은 물감으로 간단한 무늬를 그린다. 또한 요령 토기의 기하학 무늬를 음선(陰線)으로 나타낸 토기(新巖里 1식) 또는 점열로 속을 메운 가는 평행선 띠를 삼각형 또는 사각형으로 감아 돌린 번개무늬토기[雷文土器]가 함경도 지방에서 유행하기도 하였다.

청동기시대의 토기로는 기하학 무늬를 검붉은 물감으로 그린 채식 토기, 그릇 표면에 산화철을 바르고 반들거리게 닦은 붉은 토기[紅陶]가 함경도 지방에서 만들어졌다. 그리고 서북한 지방에서는 미송리식 토기(美松里式土器), 공귀리식 토기(公貴里式土器), 팽이토기 등 지역 형식 토기들이 만들어지다가 팽이토기가 주류를 이루었다. 그것이 남한으로 전파되면서 한강 유역에서는 가락식 토기(可樂式土器)로 발전되었다. 한강 유역에서는 따로 함경도 기원의 아가리에 구멍이 뚫린 구멍토기(공열토기)와 붉은 토기도 만들어졌다. 그리고 더 남쪽에서는 붉은 토기 이외 목항아리[長頭壺]에서 변화한 듯한 송국리식 토기(松菊里式土器)가 만들어졌다. 남한의 후기 청동기시대를 특징짓는 토기는 덧띠아가리토기[粘土帶 또는 突帶土器]라고 해서 아가리 둘레에 둥근 덧띠를 돌린 형식과 만주에서 내려오는 검은 목항아리토기[黑色長頭壺]였다.

이들 토기는 서력 기원을 전후해서 김해 토기(金海土器)라고 불리는 단단한 때린무늬토기[打製文土器]와 교체되었다. 김해 토기는 질이 좋은 흙으로 만들고 1,000℃ 가까운 고온에서 구운 것이다. 이 토기는 낙랑을 통하여 들어온 중국식 회색 토기의 영향을 받아 발생한 것이다. 별로 단단하지 못한 와질 토기(瓦質土器) 단계를 거쳐 석기(炻器, stoneware)라고 불리는 경도(硬陶)로 발전하였다. 그릇 형태로는 둥근밑항아리, 납작 밑의 화분형 단지, 나팔같이 아래가 벌어지는 다리를 가진 토기, 뚜껑이 없고 아가리가 꺾이며 올라가는 굽그릇[高杯] 등이 있다. 둥근밑항아리의 경우 끈을 감거나 바둑판무늬를 새긴 방망이로 그릇 표면을 두드린다. 그리고 일정한 간격으로 평행선을 돌린 멍석 무늬로 장식하는 것이 특색이다. 이 김해 토기는 300년경부터 신라 토기로 차차 변해갔다.

이처럼 선사시대의 토기는 신석기시대 · 청동기시대 · 원삼국시대를 거치면서 형태 · 문양 · 굽 처리 등에서 다양해지고 단단해지면서 변화하였음을 엿볼 수 있다.

1.4.2. 청동기

청동은 구리에 주석(Tin)을 섞은 것으로서 특히 우리나라 청동에는 아연(Zinc)이 약간 들어 있는 것이 특색이다. 하지만 청동기시대 후기(서기전 300∼0)가 되면 주석이 많이 들어가 청동이 단단해지고 칼의 날이나 거울의 무늬가 날카롭게 주출(鑄出)되었다. 이 시기의 청동제 의기(義器)로는 세문경(細文鏡), 검파형 동기(劍把形銅器), 방패형 동기, 팔령구(八鈴具) 등이 있다. 그 중 특히 정교한 것은 충청남도의 예산 동서리, 아산 남성리, 대전 괴정동 등지에서 발견되었다. 그래서 청동기 후기에 이 지역이 큰 청동 중심지였음을 알려 주고 있다. 또한 그러한 청동 문화의 발전을 뒷받침할 수 있는 유력한 사회가 있었음을 말해 주고 있다.

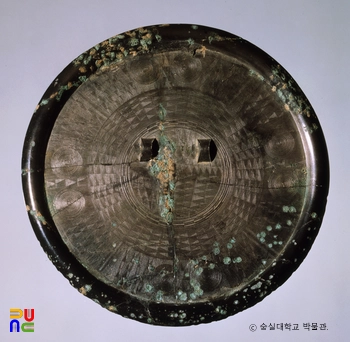

숭실대학교 한국기독교박물관 소장의 다뉴세문경(多鈕細文鏡)은 세문 바탕에 한 쌍의 동심원을 네 군데 배치하여 표현한 청동 거울이다. 그 세밀한 기하학적 무늬는 도안으로서의 제도 기술뿐 아니라 그것을 빈틈없이 나타낸 주조 기술의 수준을 과시한 것이다. 그리고 남한 농경 지대로 내려온 고대 예맥족의 주동술(鑄銅術)과 북방적인 냉철한 미 감각을 잘 보여 주고 있다.

아산 남성리 출토의 방패형 청동기는 사람이 팔다리를 대자(大字)로 벌리고 있는 모습이다. 가운데는 눈썹 · 눈 · 코 등이 평행 밀집 선으로 표시되어 있어 역시 샤먼 신상으로서 당시 지배자의 의기였던 것으로 추정된다.

대전 괴정동에서 발견되어 현재 국립중앙박물관에 소장된 방패형 동기에는 한쪽에 밭 가는 사람, 또 한쪽에는 나무 위에 앉은 새가 그려진 것으로 역시 제사에 관련되었을 것이라고 생각된다. 이 동기는 압축된 구성, 사실적이면서도 추상화된 회화적 표현이 돋보여 청동기시대 미술의 수준을 엿보게 한다.

고대의 미술

건축

선사시대의 움집식 원시 건축에서 보다 밝고 전망을 좋게 하기 위하여 기둥 위에 공포(栱包) 또는 두공(枓栱)을 짜 올리는 발달된 목조 건축법은 낙랑군이 설치된 이후 원삼국시대에 이르러서 비로소 알려졌던 것으로 보인다. 그리고 늦어도 2, 3세기경이 되면 남한에서도 유력자의 집은 기와를 덮은 지상 가옥이었다고 추측된다.

『신당서(新唐書)』에 의하면 고구려의 서민층 가옥은 초가집이었으나 공공 건물과 사찰은 기와집이었다. 또 『삼국사기』에 의하면 신라에서는 공공건물과 사찰 이외는 겹처마[浮椽]나 막새기와를 쓸 수 없고, 또 4두품(四頭品) 이하의 신분은 널천장이나 두공을 쓸 수 없었다. 삼국시대의 건물지로서 남아 있는 것은 주로 절터이다. 그 가람 배치는 목탑(木塔)을 중심으로 하고 있다는 점에서 중국의 사찰 건축을 거쳐 인도의 사원 건축 전통으로 연결되고 있다. 그러나 금당(金堂: 대웅전)의 배치에서는 한국적 개성을 보여 주고 있다.

불교를 먼저 받아들인 것은 고구려이고 고구려의 사찰 건축법이 백제 · 신라로 퍼져 들어가면서 지역에 따른 차이가 생겼다. 즉, 평양 청암리사지(淸巖里寺址)는 팔각목탑을 중심으로 동 · 서 · 북쪽에 각각 세 개의 금당이 세워진 배치였다. 하지만 부여 군수리사지(軍守里寺址)에서는 탑 북쪽에 금당 세 채가 동서 일렬로 있다. 그리고 그 뒤쪽에 다시 강당이 서 있는 구성을 보여 준다. 569년에 건축된 경주 황룡사는 이 군수리사지 가람 배치를 본뜬 것으로 9층의 방형 목탑 북쪽에 금당 세 채가 동서로 나란히 세워졌다. 그리고 다시 그 북쪽에 강당이, 탑 앞쪽 좌우에는 경루(經樓) · 종루(鐘樓)가 있다. 경루 · 종루 남쪽 가운데는 중문(中門)이 서고 이 중문 좌우에서 시작되는 회랑이 북으로 꺾여 올라가며 강당에 연결된다. 그러나 익산의 미륵사지에서는 금당 하나, 탑 하나가 회랑에 둘러싸인다. 그리고 그것이 세 개 동서로 연립하는 특이한 양상을 보이고 있다. 그래서 현재 남아 있는 석탑 자리 두 곳은 쌍탑이 아니라 동원(東院) · 서원(西院)에 각각 소속되는 독립탑이고 중원(中院)의 탑은 원래 목탑이었음을 발굴 결과에 의하여 알게 되었다.

통일신라시대의 가람 배치는 경주 사천왕사지와 불국사의 배치가 대표적이다. 금당 앞에 쌍탑 · 경루 · 종루 · 중문, 북쪽에 강당이 있고 방형의 회랑이 중문과 강당을 연결하는 일금당쌍탑식(一金堂雙塔式)이다. 다만, 불국사에서는 서쪽에 한 단 내려 서방정토(西方淨土)를 상징하는 극락전이 부설되어 있다. 8세기 중엽에 세워진 석굴암은 인도나 중국의 암벽을 파고 들어간 석굴 사원을 배운 것이다. 하지만 굴착한 석굴이 아니라 큰 돌을 쌓아 올린 인공 석굴이라는 데 특색이 있다. 굴의 평면은 전방후원식(前方後圓式)이며 전실(前室)에는 팔부신중(八部神衆)이 둘러 있다. 그리고 주실(主室)에는 본존불좌상을 가운데 두고 보살(菩薩) · 천(天) · 제자(弟子)들의 돋음새김 · 두리생김상이 벽면 또는 그 위의 감실(龕室)에 배치되고 있다.

불탑은 원래 불사리를 보존하는 석가모니의 무덤과 같은 것으로 불교 사찰의 중심적 존재이다. 인도의 복발형(覆鉢形) 스투파(stupa)가 중국에 들어오면서 고루 형식(高樓形式)으로 바뀐 것이다. 우리나라에서는 처음에 삼국이 모두 목탑이었으나 백제에서 비로소 석탑으로 바뀌게 되었다. 즉, 639년 건립된 미륵사지 석탑(국보, 1962년 지정)은 여러 개의 부재(部材)를 써서 목탑을 재현하려 한 것이다. 석탑 제일 층에는 엔타시스(entasis)를 가진 돌기둥이 탑신(塔身)을 받치고 있으며 지붕 처마 밑의 계단형 받침은 공포 같은 효과를 주고 있다.

미륵사지 석탑의 양식을 정리해서 보다 석탑적인 양식으로 만든 것이 부여 정림사지 오층석탑(국보, 1962년 지정)이다. 그러나 1979년의 정림사지 발굴 결과에 의하면 탑의 연대는 6세기 중엽 이하로 올라갈 수 없다. 그래서 백제에서는 이미 6세기 중엽 독자적인 석탑 양식이 성립되어 있었고, 정림사지 탑과 미륵사지 탑은 서로 계통을 달리하는 별개 양식이라고 볼 수밖에 없게 되었다. 이 두 양식은 대표적인 백제 양식으로 백제 멸망 후에도 전라도 · 충청도 지역에 그 전통이 남게 되었다.

한편, 신라에서는 중국의 전탑(塼塔)을 본떠서 만든 634년 건립된 분황사 모전석탑(국보, 1962년 지정)이 유일한 고신라 탑으로 남아 있다. 그러나 통일기로 들어가면 미륵사지 탑을 본으로 한 것 같은 의성 탑리리 오층석탑(국보, 1962년 지정)을 거쳐 곧 신라 탑이라고 할 수 있는 독자적 양식을 완성하고 있다.

통일신라 탑의 대표적인 예는 682년 건립된 감은사지 동 · 서 삼층석탑(국보, 1962년 지정)과 불국사 삼층석탑(국보, 1962년 지정), 758년 건립된 갈항사지 동 · 서 삼층석탑(국보, 1962년 지정) 등이다. 탑은 2층의 높은 기단 위에 세워진 3층으로서 위로 올라갈수록 층의 높이와 너비가 작아져 안정된 균형을 보여 준다. 아래 기단 너비와 탑의 높이가 같고 기단의 너비가 탑 높이와 황금비(黃金比)를 이룬다. 그리고 각 층 지붕돌의 네 귀를 위에서 아래로 연결하는 사선은 상층 기단의 네 귀까지 내려오는 직선이 되는 등의 특징 때문에 전형적 신라 석탑은 매우 안정되고 짜임새 있는 구도를 보여준다.

그러나 9세기로 들어가면 탑 높이가 종래의 9∼10m에서 4∼5m 정도로 작아지고 기단 · 탑신 등에 팔부중, 십이지신상 등을 새기는 따위의 장식 경향이 나타난다. 그래서 탑이 섬세해지고 우아하였던 운치를 잃게 된다. 9세기 탑의 예로는 진전사지 삼층석탑(국보, 1966년 지정), 산청 범학리 삼층석탑(국보, 1962년 지정) 등이 있다.

이러한 정형 양식이 아닌 이형(異型) 탑으로는 불국사 다보탑(국보, 1962년 지정) · 화엄사 사사자 삼층석탑(국보, 1962년 지정) · 정혜사지 십삼층석탑(국보, 1962년 지정) 등이 있다. 그리고 안동 지방에는 8, 9세기경의 전탑이 4기 남아 있다. 이 탑들은 중국의 전탑을 모방한 것으로 생각되며 안동 지방에만 모여 있는 특이한 현상을 이루고 있다.

한편, 고승의 유골을 보존하기 위한 부도(浮屠)는 844년의 전 흥법사지 염거화상탑(국보, 1962년 지정)을 위시하여 여러 개가 남아 있다. 이들은 거의 모두 ‘I’ 자형 대석에 팔각당(八角堂)을 올린 형식이며 대석 둘레에는 사자, 연화, 구름무늬 등이 새겨져 있다.

조각

삼국시대에는 신라 토우처럼 토착 양식의 조각도 만들어졌으나, 본격적인 조각은 372년의 불교 전래와 함께 시작되었다. 그리하여 이론상으로는 4세기 말경부터 불상들이 만들어졌다고 믿어진다. 그러나 현존하는 예로는 4세기는 물론 5세기로 올라가는 불상도 없고 6세기에 들어서서 비로소 실물이 나타나고 있다.

불상은 소상(塑像) · 목상(木像) · 동상(銅像) · 석상(石像) 등 여러 재료를 사용하여 만들었다. 소상은 평양 원오리(元五里) 출토의 고구려 불상 파편들, 부여 출토의 불상 파편들 이외는 완전한 것이 없다. 석상은 백제, 특히 신라에서 많이 만들어졌으며 석탑과 함께 통일신라시대의 특색을 이루고 있다. 그러나 도금을 하여 금빛을 내게 할 수 있는 동상이 사찰의 배례불(拜禮佛)이나 또는 일반 신자의 공양불(供養佛) · 호지불(護持佛)로서 가장 인기가 있었다. 삼국시대에서 통일신라기를 통하여 많은 동불이 만들어졌고 또 오늘날까지도 그때의 작품이 몇 점 남아 있다.

중국과의 교통이 용이한 고구려는 불교를 가장 먼저 받아들였는데, 북위(北魏)를 비롯한 북조(北朝)의 조각 양식이 들어왔다. 하지만 백제 · 신라는 고구려를 통해서 북조 조각 양식을 배우는 동시에 남조(南朝)의 조각 양식을 직접 받아들여 고구려와는 다른 부드러운 양식을 발전시켰다.

금동연가칠년명여래입상(국보, 1964년 지정)과 금동계미명삼존불입상(국보, 1962년 지정)은 고구려의 북위 조각 양식의 수용을 보여 주는 정예이다. 금동연가칠년명여래입상에서는 북위 불상의 홀쭉한 얼굴과 고졸(古拙)한 미소가 그대로 남아 있다. 그러나 금동계미명삼존불입상에서는 중국 북제(北齊) 조각 양식의 영향도 있어 얼굴이 둥글어지고 한국적인 따뜻함이 나타나 있다.

이러한 한국화(韓國化)는 백제 불상에서 더 진전하여 군수리 금동보살입상(보물, 1963년 지정)은 둥글넓적한 얼굴, 인간적인 웃음, 도식화된 옷자락 등 백제 양식이 뚜렷해지고 있다. 또, 1979년 정림사지 출토의 도용(陶俑)들은 파편이지만 특이한 둥근 얼굴에 서역(西域)의 영향이 뚜렷한 것으로 백제 조각의 새 자료로서 귀중하다. 6세기 말경부터 우리나라에서는 미륵반가사유상이 유행하여 크고 작은 반가상이 남아 있다. 하지만 국립중앙박물관의 금동미륵보살반가사유상(국보, 1962-2 지정)은 지금까지의 정면관(正面觀, frontality) 위주의 평면적 조각이나 옷주름의 시각적 효과를 노리는 선각식(線刻式)과는 달리, 육체를 괴체(塊體)로서 받아들이는 완전 입체 조각이라는 점에서 우리나라 조각사상 기념비적인 존재이다. 또, 몸의 모델링뿐 아니라 인간성과 불성(佛性)을 융화해서 만들어낸 인간적이면서 숭고한 종교미는 고대 한국 조각의 가장 뚜렷한 특색이라 할 수 있다.

특히 백제 불상들은 ‘백제의 미소’라고 불리는 인간미 있는 독특한 미소를 짓고 있는 것이 특색이다. 서산 용현리 마애여래삼존상정(국보, 1962년 지정), 군수리 금동보살입상 등이 대표적 예이다. 서산 용현리 마애여래삼존상은 7세기 전반에 속하지만 아직까지는 우리나라에서 가장 오랜 마애불이다. 그것이 중국의 석굴사(石窟寺)에서 얻은 착상이라고 할 때 경주 석굴암으로 넘어가는 선구 양식(先驅樣式)이라고 할 수 있어 중요하다. 눈을 크게 뜨고 활짝 웃고 있는 본존불은 백제 양식을 가장 잘 보여 주는 불상 중의 하나라는 점에서 중요한 작품으로 평가된다.

신라의 불상은 6세기 말경부터 실물이 남아 있지만 7세기로 들어가면서 급속히 불상이 늘어난다. 금동미륵보살반가사유상(국보, 1962-1 지정), 황룡사지 출토의 금동보살두(金銅菩薩頭), 구미 선산읍 금동보살입상(국보, 1976-1 지정)과 금동보살입상(국보, 1976-2 지정), 경주 남산 삼화령 석조삼존불상, 경주 배동 석조여래삼존입상(보물, 1963년 지정) 등 중국의 6세기 후반에서 7세기 초의 조각 양식의 영향을 반영하는 불상들이 남아 있다. 이들 7세기 중엽의 불상들에서는 6세기 불상들과 같이 두꺼운 옷에 가리운 몸이 아니라 얇은 옷을 입은 새로운 조형성에의 관심이 고조된다. 이러한 조형성은 군위 아미타여래삼존 석굴(국보, 1962년 지정)의 불상들에서 보이는 것처럼 경직된 괴량감(mass)으로 표현되기도 한다.

하지만 8세기로 들어가면 성당(盛唐)의 사실주의적 양식이 가미된다. 그리고 거기에 전통적 인간미와 종교미가 복합되어 감산사 석조아미타여래입상(국보, 1962년 지정) 및 감산사 석조미륵보살입상(국보, 1962년 지정)의 중간 단계를 거쳐 8세기 중엽의 석굴암 조각이라는 절정기로 발전한다. 감산사 석조아미타여래입상은 몸의 입체감이 암시되면서도 아직 두꺼운 옷으로 몸을 감싸고 있다. 하지만 석굴암 조각에 이르게 되면 얇은 옷이 몸에 밀착해서 육체의 굴곡이 완연히 표현되고 있다. 그러나 그러한 육체 표현에도 불구하고 조금도 관능적인 느낌이 들지 않는 것은 얼굴의 표정과 약간 도식화된 옷주름의 미묘한 조화에서 기인된 것이다. 옷주름의 표현에 의한 관능미 감소 효과는 석굴암의 다른 조각에서도 마찬가지다.

불국사 금동비로자나불좌상(국보, 1962년 지정)은 석굴암 양식이 약간 정식화(定式化)한 단계의 작품이라고 생각된다. 옷주름의 표현이 어딘지 양식화되고 얼굴에서의 숭고한 종교미도 줄어들고 있다. 그리고 이러한 양식화는 백률사 금동약사여래입상(국보, 1962년 지정)에서 한층 더 진전되고 있다. 신라의 조각은 석굴암 조각을 경계로 해서 쇠퇴하기 시작한다. 9세기로 들어가면 석불과 동불 모두 양식화와 타성화(惰性化)가 진행해서 8세기 이전 불상이 가졌던 종교미가 없어진다. 그리고 석불에서는 목이 짧아지고 어깨가 좁아지는 등 경직과 비율 상실의 말기 양상이 나타난다.

9세기 불상의 또 하나의 특색은 철불(鐵佛)과 비로자나불(毘盧舍那佛)의 유행을 들 수 있다. 858년 제작된 보림사 철조비로자나불좌상(국보, 1963년 지정)에서는 빈약한 체구와 옷자락의 미숙한 양식화가 눈에 띈다. 그리고 865년 제작된 도피안사 철조비로자나불좌상(국보, 1962년 지정)에서는 육계(肉髻: 부처의 정수리에 있는 뼈가 솟아 저절로 상투 모양이 된 것)가 작아져서 달걀형으로 된 얼굴, 평행선처럼 처리된 옷주름 등 신라 전통으로부터의 이탈이 뚜렷하다.

회화

신라의 회화로는 천마총에서 나온 천마도장니(天馬圖障泥)가 현재까지 남아 있는 거의 유일한 실례이다. 백제에서는 무령왕릉 출토의 왕비 두침(頭枕)의 세화(細畫)와 능산리고분의 벽화가 있을 뿐이다. 하지만 고구려에서는 40여 기의 벽화 고분이 남아 있어 회화의 수준과 변천을 어느 정도 알 수 있다.

고구려의 전기 벽화 고분 중 안악제3호분(安岳第三號墳, 일명 冬壽墓, 357년) · 덕흥리고분(德興里古墳, 408년) · 감신총(龕神塚)의 전실(前室)에는 부부 초상과 일상 생활이 그려졌다. 이때 인물이 겹쳐서 공간의 깊이가 인식되고 필선(筆線)에 억양이 있는 중국화 양식의 그림을 볼 수 있다.

또한 매산리사신총(梅山里四神塚, 일명 수렵총) · 쌍영총처럼 부부 초상화가 주실(主室)의 북벽으로 옮겨지고 대상물이 겹치지 않게 전개된다. 그리고 엄격한 정면관, 억양 없는 필선, 화면 공백의 강조 등 한국적 특색을 보여 주는 고구려화 또는 한국화 양식에 의한 그림을 볼 수 있다. 즉, 두 계통의 그림을 볼 수 있다.

그러나 중기(5세기 후반-6세기 중반)가 되면 무용총에서 보듯이 부부의 초상은 없어지고 남자가 중심 인물로 등장하는 일상 생활 장면으로 바뀐다. 그리고 그림에는 보다 자유로운 힘과 동감(動感)이 강조되고 있다.

이 시기가 지나 6세기 후반이 되면 강서삼묘(江西三墓) · 통구사신총(通溝四神塚)에서 보듯이 그림의 주제가 사신도(四神圖)로 바뀐다. 시대가 더 내려가면 진파리고분(眞坡里古墳)에서 보듯이 사신도의 배경으로 나는 구름[飛雲文], 인동당초(忍冬唐草), 사실적인 나무 등이 그려진다. 그리고 강렬한 필선과 화려한 색조로 화면이 생동한다.

7세기 초 고구려의 담징(曇徵)이 일본으로 건너가 호류사의 벽화를 그린 것은 이 후기에 해당된다. 그의 그림을 통해 보면 고구려의 회화는 중국화뿐 아니라 중앙아시아를 통한 인도, 서역의 회화 기법까지도 반영한 세련된 양식으로 상당한 수준이었음을 알 수 있다.

한편, 신라통일기의 그림은 일본 쇼소인(正倉院)에 보관되어 있는 신라제 악기(樂器)에 그려진 화조문(花鳥文), 또는 신라 성덕대왕신종의 돋음새김 비천상(飛天像) · 덩굴무늬 등을 통해서 그 원숙한 필치를 알 수 있다.

1979년에 발견된 대방광불화엄경사경(大方廣佛華嚴經寫經, 754년 작, 호암미술관 소장)에 금은니(金銀泥)로 그려진 변상도(變相圖)는 비록 선묘화이지만 쇼소인 소장의 그림들과 동일한 기법으로 당시의 당나라 그림과 비교해도 손색이 없는 국제 양식이었다는 점에서 주목된다.

공예

2.4.1. 토기

삼국시대의 토기는 고구려 · 백제 · 신라가 각각 지역적 특색을 나타내고 있다. 중국 한식 토기(漢式土器)의 영향을 받은 고구려의 와질 토기(瓦質土器)가 있다. 백제 토기는 처음은 고구려 토기의 영향을 반영하다가 공주로 천도하면서 신라 토기식의 단단한 석기(炻器)로 변한다.

세발그릇[三足器] · 납작밑항아리 · 병 그리고 병을 자른 것 같은 중국식 그릇받침[器臺] 등 지역성을 나타낸다. 그리고 김해 토기에서 발전한 신라 · 가야 토기가 있다. 즉, 세 가지 토기 양식을 볼 수 있다.

신라 토기는 1,000℃ 이상의 고온에서 구운 단단한 석기이다. 그 이름은 가야 토기를 포함하여 삼국시대 영남 지방 토기의 총칭으로 쓰이고 있다. 그러나 대체로 낙동강을 경계로 해서 동쪽의 신라 토기와 서쪽의 가야 토기 사이에는 기형(器形) · 태토(胎土), 기타 세부에서 지역적 차이를 보여 주고 있다.

신라 토기의 대표적 그릇 종류는 굽그릇과 목항아리이다. 전기(4, 5세기)는 톱니무늬, 각종 줄무늬 등 기하학 무늬로 장식된다. 하지만 후기(6세기)가 되면 톱니무늬와 반원문(半圓文)이 합쳐진 것이 한 줄 정도 돌려진다. 그리고 굽그릇의 다리는 짧아지고 목항아리의 아가리는 테를 낀 것처럼 옆으로 튀어나오기도 한다.

7세기로 들어가면 통일 양식의 토기가 나타나기 시작하여 뚜껑 덮인 대접, 병 모양의 항아리 등 당나라 도자기의 영향이 반영된다. 그리고 무늬도 여러 가지 작은 꽃무늬를 도박(陶拍)으로 두드려서 나타내는 기법이 쓰이게 되고 처음으로 유약(釉藥)이 나타나기도 한다.

이 유약은 중국의 한나라 토기에서 쓰인 따위의 연유(鉛釉)였다. 불에 녹는 온도가 600∼700℃밖에 안 되어 그 이상 온도로 구울 수 없기 때문에 토기의 질이 약한 것이 결점이었다. 그러므로 일부에서는 용해 온도가 높은 회유(灰釉)를 썼다. 따라서 경주에서는 원시 청자(原始靑磁) 같은 녹색 유약의 그릇 파편들이 발견되고 있다.

그리고 신라시대의 ‘당삼채(唐三彩)’라고 불리는 유약 토기가 하나 둘 보고되고 있다. 그러나 이것은 삼채(녹색 · 갈색 · 남색 또는 백색)가 아니고 철분이 많이 섞인 연유를 산화염으로 구워서 생기는 갈색 유약에 검은 반점이 생긴 것이다.

그리고 안압지(雁鴨池) 발굴 결과에 의하면 통일신라시대에 일상 사용된 토기는 무늬 없는 토기이다. 무늬는 골호(骨壺) 등 특수 토기에만 시문(施文)된 것이라고 생각된다.

2.4.2. 금속공예

고구려의 금속 공예는 남아 있는 유물은 적다. 그러나 금동투작문(金銅透作文)베개마개(진파리고분 출토)의 구름무늬를 배경으로 한 봉황과 용의 뛰어난 형태 및 구도는 거의 완벽한 미술 수준을 과시하고 있다.

백제는 무령왕릉 출토의 금제관식(金製冠飾) · 귀걸이 · 은팔찌 · 동경(銅鏡) 그리고 동제탁잔(銅製托盞)에 새겨진 무늬 등에서 역시 최고 수준의 공예 솜씨를 보여 주고 있다. 특히 왕비의 은팔찌(520년 작)에는 ‘다리(多利)’라는 작가의 이름을 새겨 백제 장인(匠人)들의 작가적 정신과 자부심, 사회적 위치 등을 말해 주고 있다.

한편, 고구려에서도 초화형(草花形) 장식의 금동관이 남아 있다. 그리고 그것이 나주 옹관묘 출토의 금동관으로 이어지며 다시 다시 가야지방 출토 금관(호암미술관 소장)에까지 맥락이 닿고 있다.

경주를 중심으로 하는 신라 지역에서는 사슴뿔과 나무를 장식으로 하는 시베리아 전통의 출자형(出字形) 관이 유행하였다. 신라에서는 고구려 양식을 더 발전시켜 신라화한 경주식 귀걸이 그리고 여러 가지 장식을 드리운 과대(銙帶) 등 신라적 개성이 강한 금제 · 금동제 · 은제 장신구가 발달하였다.

한편, 통일신라시대의 불교 관계 공예에서는 범종이 특기할 만한 발전을 이룩하였다. 신라의 종은 그 형태가 중국의 탁(鐸)과 종(鐘)을 합친 것 같은 특이한 것이다. 종 머리에는 속이 빈 용통(甬筒)과 용 모양의 고리[鈕]가 있다. 그리고 종의 몸에는 위쪽에 4개의 유곽(乳廓), 아래쪽에는 2개의 당좌(撞座)와 비천상이 각각 자리를 바꿔 가며 배치되어 한국식 종이라고 할 수 있는 독립된 형식을 완성하였다.

현존하는 신라 종으로는 상원사종(725년) · 성덕대왕신종(일명 봉덕사종, 771년) · 선림원지종(禪林院址鐘, 파편, 804년) · 실상사종(828년)이 있다. 그리고 따로 일본에 범종(833 · 904년)이 남아 있다.

사리를 담아 석탑에 넣기 위한 사리구(舍利具)로 남아 있는 것으로 닫집을 가진 방형 불좌형(方形佛座形)의 정교한 감은사석탑사리구(682년 작)가 있다. 불국사삼층석탑(일명 석가탑)에서 나온 사리구는 투작당초무늬의 방형전(方形殿) 형식, 송림사오층탑에서 나온 것은 유리그릇이 닫집 밑의 네모난 대좌 위에 안치된 것이었다.

고려시대의 미술

건축

고려시대 목조 건축의 양식은 기본적으로 기둥 위에만 공포를 쌓는 주심포양식(柱心包樣式)이다. 하지만 거기에는 전통적인 제1양식과 남송(南宋) 때의 푸젠성(福建省) 지방 양식이 새로 가미된 제2양식의 두 가지가 있다.

현재 남아 있는 우리나라 최고(最古)의 목조 건물인 봉정사극락전(鳳停寺極樂殿, 12세기)은 제1양식의 건물이다. 그리고 굽받침을 가진 소로와 주두(柱頭) · 반첨차(半詹遮) 등으로 특징 지어지는 제2양식 건물로는 1308년 수덕사대웅전(국보, 1962년 지정) · 강릉 임영관 삼문(국보, 1962년 지정) · 1316년 부석사 무량수전(국보, 1962년 지정) 등이 있다.

한편, 고려 말 원나라로부터 기둥 사이에도 공포를 두는 다포 양식(多包樣式)이 들어와 심원사보광전(心源寺普光殿, 1374년) · 석왕사응진전(釋王寺應眞殿, 1386년) 같은 건물이 남아 있다.

고려시대의 석탑은 통일신라의 3층 위주와는 달리 5 · 7 · 9 등 층수가 늘어났다. 그리고 중부 이북에서는 중국의 영향으로 육각탑 · 팔각탑이 나타나기도 하였다. 또한 탑의 지붕돌에서는 공포에 해당하는 계단식 받침이 신라의 5단에서 4∼3단으로 감소되면서 지붕돌이 두껍고 무거워지는 결과를 초래하였다. 이에 따라 키가 커졌음에도 불구하고 신라시대의 탑에 비하면 고려시대의 탑은 둔중한 인상을 준다.

고려 전기의 석탑으로는 1010년 개심사지오층석탑(보물, 1963년 지정) · 금산사오층석탑(보물, 1963년 지정) · (전)광주 성거사지 오층석탑(보물, 1963년 지정), 후기의 것으로는 천곡사지칠층석탑(보물, 1963년 지정) · 경천사지십층석탑(국보, 1962년 지정) 등이 있다.

고려시대에도 부도탑(浮屠塔)이 많이 조성되었다. 팔각당 이외 석종형(石鐘形) · 석등형 · 골호형 · 석탑형 · 사각전 등 형식이 다양하다. 지금 남아 있는 것 중 중요한 것은 다음과 같다.

이화여자대학교 소장 930년 전 양평 보리사지 대경대사탑(보물, 1963년 지정) · 940년 보현사낭원대사오진탑 · 975년 고달사원종대사혜진탑(보물, 1963년 지정) · 1018년 원주 거돈사지 원공국사탑(보물, 1963년 지정)(이상 팔각당) · 1017년 정토사홍법국사실상탑(국보, 1962년 지정) · 1085년 법천사지광국사현묘탑(국보, 1962년 지정) · 1379년 신륵사보제존자석종(보물, 1963년 지정) · 1388년 영전사지 보제존자탑(보물, 1963년 지정) 등이 있다.

조각

고려시대는 불교 조각의 퇴화기라고 할 수 있다. 그것은 중국에서도 마찬가지여서 초기 불교가 가지던 정열과 순결이 9, 10세기경부터 변질, 타락해 간 데 원인이 있다. 10세기의 불상 조각에는 8세기 신라 조각을 본으로 하는 복고 양식(復古樣式)과 9세기 신라 철불을 계승하는 신라 말기 양식의 두 파가 있었다.

국립중앙박물관에 있는 하남 하사창동 철조석가여래좌상(보물, 1963년 지정) · 적조사철조여래좌상 · 부석사 소조여래좌상(국보, 1962년 지정) 등은 고려 초기의 복고 양식이다. 석굴암본존을 모방하면서 날카로운 선의 처리, 수평으로 길어진 눈, 작은 입 등 고려 불상의 특색을 보여 주고 있다.

한편, 말기 신라파 작품으로는 강원도 지방에서 만들어진 철불들이 남아 있다. 신라 불에 비하면 옷주름이 양식화되고 얼굴에서 인간미가 없어졌다. 하지만 말기 신라불에서 볼 수 없는 힘차고 청신한 웃음을 띠고 있으며, 생기 있는 체구와 함께 새 왕조의 북방적인 힘을 보여 주고 있다. 월정사석조보살좌상(보물, 1963년 지정)과 신복사지석불좌상(보물, 1963년 지정)도 이러한 힘을 보여 주는 초기 작품이라고 생각된다.

그러나 10세기 양식은 오래가지 못하였다. 11세기가 되면 관촉사 석조미륵보살입상(보물, 1963년 지정)처럼 조형성을 상실한 채 괴체화하면서 신라 석불의 전통은 소멸하고 만다. 이러한 조각 전통의 상실에 대응하기 위한 방법으로서 암벽에 몸을 선각하고 그 위에 머릿돌을 얹는 석불들이 만들어지기도 한다.

한편, 13세기 후반부터는 원나라 불교 조각의 영향을 받아 번잡한 장식과 중국식 얼굴을 가진 조그만 동불들이 만들어지기도 하였다. 그러나 14세기가 되면 의습이 두꺼워지고 무표정의 차가운 불상들이 나타나 조선 불상으로의 전환이 시작되었음을 알려준다. 이처럼 조각이 전반적으로 쇠퇴하는 가운데 안동 하회동의 나무탈은 특이한 존재이다.

이 탈들이 그 서방적인 굴곡 깊은 얼굴과 활달한 도법(刀法)으로 미루어 당나라를 거쳐서 신라로 들어온 서역계 탈 조각의 전통을 이어받은 것이 아닌가 생각된다. 불교 조각에서 볼 수 없는 활력과 감정이 표현되어서 주목된다. 그 제작 시기는 고려 전기 아니면 전기 양식을 충실하게 모방한 후기 작품이라고 생각된다.

회화

고려시대의 회화가 매우 높은 수준이었음은 북송 곽약허의 『도화견문지(圖畫見聞志)』에 “그 기교의 뛰어남은 다른 나라에 비하기 어렵다.”라고 기록되어 있는 것으로 잘 알 수 있다. 그러나 남아 있는 작품이 적어 그 실상을 파악하기 힘들다.

고려시대는 화원(畫院) 또는 화국(畫局)이 있었다. 송나라 휘종(徽宗)이 격찬한 「예성강도」를 그린 이녕(李寧)도 궁중 화가의 한 사람이었을 것이다. 사대부 화가로는 김부식(金富軾) · 김군수(金君綏) · 이인로(李仁老) · 정홍진(丁鴻進) · 정지상(鄭知常) · 차원부(車原頫) 등의 이름이 알려져 있다.

일반 회화의 실물이 거의 남아 있지 않은 것에 비하여 불화는 일본에 80여 점이 남아 있다. 도쿄(東京) 센소지(淺草寺)에 있는 화승 혜허(慧虛) 작 「양류관음도(楊柳觀音圖)」는 채색 세필(彩色細筆)이면서 관음보살의 자비와 기품이 화면에 가득 찬 걸작이다.

고려시대의 고분 벽화로는 공민왕릉 · 장단군 법당방고분(法堂坊古墳) · 개성 수락암동고분(水落巖洞古墳) · 거창 둔마리고분 등이 알려져 있다. 개성 부근 벽화는 선화의 십이지입상(十二支立像)을 벽에 돌려세운 것이다. 하지만 거창 벽화는 채색의 도교(道敎) 옥녀(玉女) 그림이며, 개성 벽화와는 성격을 달리하고 있다. 이 옥녀도는 같이 나온 고려청자로 미루어 13세기경의 작품이라고 추측된다. 세밀한 그림이 아닌 거친 필치의 그림이지만 선에 억양이 있고 고분 벽화로서의 효과를 잘 나타내고 있다.

공예

3.4.1. 도자기

고려는 만당(晩唐) · 오대(五代)의 중국 청자 영향을 받아 이미 10세기경부터 황록색 또는 회록색의 청자를 만들기 시작하였다. 그러한 초기 가마 자리로 인천 경서동 녹청자 도요지가 알려져 있고 연대가 확실한 실물로는 이화여자대학교 소장의 순화 4년명(淳化四年銘, 993년)의 항아리가 남아 있다.

그러나 11세기가 되면 강진 · 부안 지방 가마에서 양쯔강(揚子江) 지방 용천요(龍泉窯)의 기술에 의한 본격화한 청자를 만들기 시작하였다. 이때부터 형태 · 유색(釉色) 등에서 고려청자라고 할 수 있는 독립 양식의 청자를 생산하고 있다.

11, 12세기의 청자는 옥과 같은 질감의 청록색 유색을 나타내는 데 주력하였다. 그 독특한 색을 고려 사람들은 비색(翡色)이라고 부르고 있었다. 그것은 또 고려 비색이라 하여 송나라에서도 당시의 28가지 최고품 속에 포함되어 있었다.

이러한 순청자(純靑磁)의 대표적 유물로는 인종의 능인 장릉(長陵)에서 발견된 참외모양병 · 네모받침 · 오리연적(간송미술관 소장) 등을 들 수 있다. 이 작품들은 형태 · 유색 모두 섬세하고 정교한 고려청자의 정수(精粹)라고 할 수 있다.

한편, 11세기 후반이 되면서 철분이 많은 자토(赭土)로 그림을 그리고 그 위에 청자유를 씌우는 철회 청자(鐵繪靑磁)가 중국의 자주요(磁州窯) 또는 광주서촌요(廣州西村窯)의 영향으로 나타났다. 그리고 거기서 다시 자토를 그릇 전면에 씌워서 검은 바탕을 만들고 그 위에 백토(白土)로 삼엽(蔘葉) 따위를 그리는 백퇴화 청자(白堆花靑磁)로 발전하였다.

12세기 중엽부터는 진사(辰砂)라고 불리는 산화동(酸化銅)으로 무늬를 그리거나 음각 · 양각 · 상감 등 무늬 위에 덧칠해서 장식 효과를 내는 진사 청자(辰砂靑磁)도 만들어졌다. 그러나 고려청자를 고려 특유의 독특한 양식으로 완성시킨 장식법은 무늬를 음각하고 백토나 자토로 메운 뒤 청자유를 씌우는 상감기법이다. 그것은 12세기 중엽 금속공예의 입사기법을 도자기에 차용한 것이다.

상감 무늬로 자주 쓰인 것은 학 · 구름 · 국화 · 석류 · 수양버들 따위이다. 그리고 따로 위아래 구획선으로서 연화문(蓮花文 : 연꽃무늬) · 뇌문(雷文 : 번개무늬) · 여의두문(如意頭文) 같은 것이 있다. 상감 무늬는 처음 그릇의 공간과 잘 조화되도록 하며 유약의 빛도 순청자의 전통을 남기려 하였다.

그러나 상감 무늬의 효과를 더 내기 위해서는 청자색이 보다 밝고 투명해져야 했다. 때문에 순청자 시대의 비색은 점차 퇴화하였고, 청자는 유색이 아니라 상감 무늬로써 그릇의 질이 평가되는 방향으로 옮겨가게 되었다. 따라서 무늬가 그릇 전면을 덮는 복잡한 형식으로 바뀌거나 그릇과의 조화는 생각하지 않는 구도의 무늬와 거친 솜씨로 바뀌어 갔다.

더구나, 13세기 후반이 되면서 산소의 공급을 제한하는 종래의 환원염(還元焰) 굽기 전통이 흐트러져 공기가 많이 들어가는 산화염법으로 바뀌어 갔다. 그래서 유약 속의 철분이 청록색으로 발색하는 제일산화철(FeO)이 아니라 황록색으로 발색하는 제이산화철(Fe₂O)로 바뀌어 14세기에는 청자색이 갈색 또는 탁한 회록색으로 변하였다. 그리고 고려 비색의 전통은 거의 끊어진 채 조선 초기의 분청(粉靑)으로 변해 갔다.

한편, 고려시대는 백자도 만들어졌으며 순백자 이외 철화 백자(鐵畫白磁) · 상감 백자도 있다. 또 백자 흙과 자토를 함께 빚어서 연리문(練理文) 또는 주름 무늬를 낸 것도 있다. 상감 백자의 예로 국립중앙박물관 소장의 모란무늬병은 병의 위아래에 청자 흙으로 연꽃무늬 띠를 돌리고 허리에는 청자 흙으로 여섯 군데에 나뭇잎 모양을 상감하였다. 그리고 그 안에 자토와 백토로 상감 모란 무늬를 나타내고 있다.

3.4.2. 금속공예

고려의 금속 공예물로는 불구(佛具)와 거울[銅鏡]이 적지 않게 남아 있다. 고려의 범종은 입 지름에 대한 종 높이의 비율이 신라시대의 1:3 정도에서 1:2∼1:1로 바뀌고, 크기도 작아져 날씬한 종의 형태가 둔해졌다. 그리고 시기가 내려올수록 40㎝ 미만의 작은 종이 주조되었다.

또한 종의 상부 무늬 띠[上帶]의 위쪽, 즉 종의 머리판에서 어깨로 꺾어지는 부분에는 비스듬하게 채양처럼 뻗어 나오는 연꽃잎 띠[立狀花文帶]가 생겼다. 그리고 종 허리의 비천상은 여래나 보살상으로 바뀌어 신라 종의 전통이 많이 흔들리고 있다.

현재 남아 있는 고려 종은 적지 않으며, 중요한 것은 일본 히로시마(廣島)쇼렌지종(照蓮寺鐘, 963년) · 천흥사종(天興寺鐘, 1010년, 국립중앙박물관) · 청녕4년명종(淸寧四年銘鐘, 1058년, 국립중앙박물관) · 정풍2년명종(正豊二年銘鐘, 1157년, 국립중앙박물관) · 연복사종(演福寺鐘, 1346년) · 대흥사종(大興寺鐘, 1666년) 등이 있다.

이 중 천흥사종은 높이 1.7m, 입 지름 1m의 큰 종으로 신라 종을 그대로 따른 복고작(復古作)이다. 그리고 정풍2년명종은 높이 22.5㎝의 작은 것이지만 고려 종의 특색을 잘 보여 주고 있다. 또한 연복사종은 머리에 용통도 없고 종구(鐘口)도 팔화형(八花形)으로 된 원나라 종 양식이다.

고려시대의 청동 향로(靑銅香爐)는 전이 달린 깊은 화로형 몸에 높은 굽이 달린 굽그릇 모양이다. 그리고 몸과 굽에 구름 · 용 · 당초 등 무늬와 범자(梵字)를 은으로 상감(立絲라고도 함)하고 있어 형태 · 기법 등 고려의 특색을 잘 나타낸 작품들이 남아 있다.

이러한 구리 그릇의 상감 무늬를 돋보이게 하기 위해서는 아류산염(亞硫酸鹽)이나 비소계염(砒素系鹽) 같은 화학 약품을 쓰거나 열을 가하는 방법 등으로 표면이 검은 오동(烏銅)으로 만들었을 것이라고 생각되나 확실한 것은 알 수 없다.

현존하는 주요 향로로는 1177년 표충사 청동함은향완(국보, 1962년 지정) · 일본 동경국립박물관의 1178년 향로 · 1214년 건봉사향로 · 1344년 봉은사 향로 등이 있다.

고려시대의 구리거울은 무덤에서 발견된 것이 상당수 남아 있어 삼국시대 · 통일신라시대의 거울이 매우 희소한 것과 대조를 이루고 있다. 고려 거울은 대체로 송경(宋鏡)을 본으로 한 것이 가장 많다. 따라서 송나라에서 만들어진 복고경(復古鏡) 형식도 그대로 받아들여져 한나라 · 육조 · 당나라 형식의 거울이 주조되기도 하였다.

그리하여 한경 · 육조경 형식의 방격경(方格鏡) · 일광경(日光鏡) · TLV경(鏡) · 신수경(神獸鏡), 당경 형식의 서수포도문(瑞獸葡萄文) · 수하탄금문(樹下彈琴文) · 보상화문(寶相華文)의 둥근 거울 등과 함께 팔릉경(八菱鏡) · 팔화경(八花鏡) 등이 제작되었다. 그리고 송원경 형식으로는 동물 · 산수 · 인물 · 항해도 · 누각 무늬의 방형 · 4릉 · 6릉 · 8릉 · 나뭇잎 모양 등 다양한 형식이 만들어졌다.

3.4.3. 칠기

칠기는 신라시대의 나전 칠기 기술을 보여 주는 악기들이 일본 쇼소인에 남아 있다. 하지만 고려시대의 나전 칠기는 더욱 유행하였으며 『고려사』에 원나라 황실에서 대장경칠함(大藏經漆函)을 만들도록 한 일도 기록되어 있다.

그러한 경함(經函)이 동경국립박물관에 남아 있다. 이것은 높이 26.5㎝, 길이 38㎝, 너비 19.5㎝의 함으로서 뚜껑에는 ‘대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經)’이라는 글과 전면에 구리선을 따라 국화 무늬 자개가 시문되어 있다. 그리고 국화들은 대모(玳瑁)로 화심(花心)이 표시되어 있다. 이밖에도 국당초무늬[菊唐草文]나 버드나무 무늬의 나전 칠기함 · 합(盒)이 국립중앙박물관과 일본에 남아 있다.

조선시대의 미술

건축

조선시대의 목조 건축 양식에는 고려시대의 주심포 양식과 다포 양식 그리고 주심포 양식에서 변화한 익공 양식(翼工樣式)과 익공이 없어진 무익공 양식(無翼工樣式)의 네 가지가 있다.

일반적으로 조선 건축은 우리나라 자연환경과 가장 조화를 이룬 양식으로서 건축 세부에 있어서도 익공과 같은 탈중국의 한국적 수법을 고안해 냈다. 그러므로 건축사에서는 한국적 목조 건축 양식의 발전기라고 할 수 있다.

조선 전기는 주심포 · 다포 두 양식이 공존하였다. 공포의 첨차 끝에서 뻗어 나오는 쇠서[牛舌]의 모습은 곡선이 그리 심하지 않은 웅건한 것이다. 그러나 후기가 되면서 다포집과 익공집이 유행하였으며 공포가 섬세해지고 쇠서도 길고 나약해졌다. 뿐만 아니라 짐승 · 초화(草花) 등 조각물을 쇠서 위에 얹고 건물 안쪽의 공포는 운궁(雲宮)이라 하여 구름무늬를 닮은 화려한 윤곽의 형태로 되어 전기 건물의 간결하고 웅건한 맛이 없어지게 되었다.

익공이라는 것은 주심포 양식에서 기둥머리에 꽂아 끼는 첫 번째 첨차를 역(逆)사다리꼴의 한 장 널로 대용한 것이다. 그리고 바깥쪽에는 쇠서도 만들어 공포를 간단화한 것이라고 할 수 있다. 이 익공 위에 장여(長欐, 長舌)와 보[樑]를 얹는다. 그리고 지붕을 더 올리기 위해서는 초익공(初翼工) 위에 또 하나의 익공을 얹어 이익공(二翼工)으로 만들면 된다.

익공은 앞에서 말한 것처럼 중국 건축의 공포를 약화(略化)한 새로운 양식이다. 조선시대에 들어와 증가하는 관청 · 사찰 등의 부속 건물 수요에 대응하기 위하여 고안된 효율적인 기법이었을 것이다. 따라서 익공 양식의 고안은 한국적 건축의 출현이라고 할 수 있으며, 한국 목조 건축의 개성이 뚜렷해지게 되었다.

조선 초기에 주심포 건축의 대표적인 예는 무위사극락전(국보, 1962년 지정)이다. 이 건물은 정면 · 측면 모두 3칸이고 공포는 안팎 2출목(二出目 : 첨차를 상하 이층으로 짜는 수법)이다. 그리고 첫 번째 첨차가 좌우로 그대로 뻗어 장여로 되어 있다. 이 건물 안에는 1476년의 아미타삼존벽화가 있어 유명하다. 같은 시기의 대표적 다포 건물은 서울 남대문으로 웅건한 쇠서와 보머리가 특징적이며 지붕의 곡선 등이 균형 잡힌 성문이다.

한편, 해인사 장경판전(국보, 1962년 지정)은 1488년에 세워진 건물로서 공포는 없다. 하지만 기둥머리에 헛점차(바깥쪽에만 끼어 있는 반쪽 점차) 같은 부재(部材)가 끼어 있어 고려시대 주심포 건물의 헛점차가 안쪽으로 뻗으면서 초공화(草工化)하는 과도기 단계를 보여 주는 것이라고 생각된다.

초기를 지나 16, 17세기로 들어가면 후기 양식으로 넘어가는 다포 건물이 많아진다. 1602년 서울 문묘대성전 · 창경궁의 홍화문(보물, 1963년 지정) · 창덕궁의 돈화문(보물, 1963년 지정) · 전등사 대웅전(보물, 1963년 지정) · 1624년 법주사 팔상전(국보, 1962년 지정) · 1639년 송광사 영산전(보물, 1963년 지정) 등이 대표적인 건물이다.

18, 19세기의 주요 건물로는 1765년 불국사 대웅전 · 1703년 화엄사 각황전(국보, 1962년 지정) · 1769년 해인사 대웅전 · 1796년 수원 팔달문 · 1869년 서울 흥인지문(보물, 1963년 지정) · 1807년 경복궁 근정전(국보, 1985년 지정) · 1906년 덕수궁 중화전 등이 있다.

근정전은 조선 말기를 장식하는 대표적 건물로서 십이지석(十二支石)으로 둘러싸인 2단의 석축 위에 건립된 중층 건물(重層建物)이다. 바깥 세 겹, 안쪽 네 겹의 높은 공포 안쪽은 화려한 조각의 운궁으로 되어 있다.

그리고 그것이 10개의 높은 기둥으로 받들고 있는 천장과 함께 내부 공간은 왕궁 정전(正殿)으로서의 웅장함을 돋우어 주고 있다. 그러나 복잡한 공포로 둘러싸인 처마 밑이 이 건물의 크기에 알맞은 힘을 다 못 내고 있는 인상을 주고 있다.

조각

조선시대의 조각은 고려 말기의 무표정한 얼굴, 굳어진 몸과 의습의 퇴화 양식을 이어받아 더욱 형식화되었다. 초기에는 명나라 불상의 영향을 받은 듯한 조그만 불상들이 만들어진 예도 있다. 그러나 전반적으로 볼 때 조선시대의 불상 조각은 관념화되고 양식화된 신(神)이 들어 있지 않은 우상 조각의 타락 형식이라 할 수 있다.

그러한 경향은 무덤 앞의 석인 조각(石人彫刻)에서도 마찬가지이며 15세기에는 불신 표현에 약간의 사실성이 남아 있었다. 그러나 16세기 말이 되면 네모난 돌기둥에 옷주름만 표현한 것처럼 도식화되면서 불신의 비례도 4등신 · 3등신이 되었다.

그리하여 조각에서는 신라시대를 정점으로 하는 자연주의는 고려로 들어가면서 추상 양식으로 바뀌기 시작하였고 그것이 조선시대 후기에 와서 그 정점에 도달하였다고 말할 수 있다.

회화

조선시대의 그림은 남아 있는 작품과 기록이 많아서 그 성격과 양식 변천을 이해하기 쉽다. 전반적으로 전기의 중국화 전통에서 중기 이후의 탈중국 노력과 한국화(韓國化)의 성립이 그 양식상의 특색이라 하겠다.

전기는 북송의 곽희(郭熙) · 이성(李成) 양식을 따른 안견 화풍(安堅畫風)과 남송 원체화(南宋院體畫, 馬遠 · 夏珪 양식)를 따르는 남송화풍(南宋畫風)이 공존하였던 시기이다. 대표적인 화원(畫員)으로는 안견 · 최경(崔涇) · 이상좌(李上佐) 등이고, 사대부 화가로는 강희안(姜希顔) · 최수성(崔壽峸) · 양팽손(梁彭孫) 등이 있다.

안견의 대표작으로 알려진 「몽유도원도」(1477년)는 경치 · 필치 · 구도 모두 북송풍이다. 그리고 화면에 넘치는 기운(氣韻)과 풍격은 그가 북송화풍의 진수를 터득한 거장임을 말해 주고 있다.

이에 대해서 이상좌의 「송하보월도(松下步月圖)」는 이른바 잔산잉수(殘山剩水)의 남송 원체파의 전형적 구도이다. 15세기의 조선 화가들이나 지식 계급이 회화에 대해서 가지고 있던 관념이나 자세를 보여 주고 있는 것 같다.

그러나 전기를 지나 중기(16, 17세기)로 들어가면 전기의 남송 마하파 대신에 명나라의 원체화풍이라고 할 수 있는 절파(浙派) 화풍이 들어와서 유행하였다. 또 거기서 변한 조선 양식이 생겨나기 시작하였다.

절파는 결국 근대화한 남송 원체화풍이라고 하겠다. 그러나 필치에서는 북종화의 부벽준(斧劈皴)을 쓰고 묵색(墨色)의 농담 대조를 통한 공간 표현 노력, 화면에 있어서의 인물 강조 등이 특징으로 되어 있다. 하지만 잘못되면 형식화 · 양식화가 지나치고 농담의 강조에서 오는 화면의 조경감(燥輕感)이 두드러져 신(神)이 들어 있지 않은 그림으로 되기 쉽다.

강희안은 이 절파 화풍을 가장 먼저 들여온 사람이라고 생각된다. 하지만 17세기에 내한한 맹영광(孟永光)도 조선에서의 절파 양식 보급에 공헌하고 있다. 이 절파 양식의 중기 화가로는 김시(金禔) · 이경윤(李慶胤) · 이정(李禎) · 김명국(金明國) · 윤의립(尹毅立) · 이징(李澄) 등이 있다.

이러한 절파 그림에서 출발하면서 탈중국의 첫 방향을 제시한 화가는 김식(金埴)과 조속(趙涑)이다. 김식은 소를 잘 그렸으며 기본적으로 절파 전통을 따르면서 대상 표현에서의 개성 강조, 대담한 배경 삭제에 의한 여백 확대, 필선(筆線)의 절약과 변형 등으로 종래의 중국 산수화에서 벗어나 소라는 화제와 함께 조선화 양식, 이른바 한국화에로의 방향전환을 뚜렷이 보여 주고 있다. 조속도 까치라는 자기 주변의 대상물을 즐겨 그려 한국화의 분위기를 퍼뜨리는 데 공헌하였다.

중기에 이은 후기(18, 19세기)는 한국화 양식이 발전하고 새로 중국의 남종화가 도입되어 유행한 시기이다. 중기 말에 시작된 한국화법을 이어받아 완성한 화가는 정선(鄭敾)이다. 그는 청나라 화가들과 마찬가지로 남 · 북화의 기법을 섞어 쓰면서 청초관화(淸初官畫)의 좋은 점만을 따고 나쁜 것은 버렸다.

그리고 정선은 자신이 개발한 독특한 수직준(垂直皴)으로 종래의 상상적 경치가 아니라 우리나라의 실경을 그려 기법 · 정신 · 효과 면에서 정말 한국적이라고 할 수 있는 진경화(眞景畫)를 그려 내었다.

그의 대표작으로는 「금강전도(金剛全圖)」 등을 꼽을 수 있다. 「금강전도」는 그 독특한 구도에서, 「인왕산도」는 암벽(巖壁) 표현의 청신(淸新)과 대담(大膽)에서 독보적이다. 「인왕산도」의 필치는 형식화한 중국 산수화에 익숙했던 당시의 사람들에게는 충격적인 새로운 화풍이며 작품이었을 것이다.

이러한 한국적 화풍을 구사한 화가로는 김홍도(金弘道) · 신윤복(申潤福) · 강세황(姜世晃) · 이인문(李寅文) · 최북(崔北) · 변상벽(卞相璧) 등을 들 수 있다.

김홍도 · 신윤복은 당시 사람들의 실제 생활에 관심과 흥미를 가졌으며, 조선시대를 대표하는 풍속화가가 되었다. 그러나 그러한 작가가 나오게 된 것은 임진왜란과 병자호란 두 전쟁 뒤의 민족 감정을 배경으로 하고 있는 것이다. 그리고 당시 사람들은 그런 그림을 걸어 놓고 그 한국적 분위기에 친밀감과 애착을 느꼈던 것이다.

강세황은 사대부 화가로서 산수 · 인물 · 동물 등의 그림에 모두 능하였으며, 미술 평론도 하였다. 그리고 새로운 기법의 개발에 관심을 가져 「송도기행첩(松都紀行帖)」에서 보듯이 계곡에 뒹구는 거암(巨巖)의 입체감을 서양화의 음영법(陰影法)으로 나타내고 있다.

그러나 이러한 조선 후기의 한국화는 19세기에 들어서서는 문제 의식을 가진 화가가 뒤를 잇지 못하여 차차 쇠퇴하게 되었다. 그리고 청나라 판화 양식인 남북양식 합작이면서 남화기법이 주가 되고 화면에서 감정 표현이 빠져 버린 화풍이 우세하게 되었다.

이러한 후기 화단의 주요 작가로는 이재관(李在寬) · 조정규(趙廷奎) · 허련(許鍊) · 장승업(張承業) · 조석진(趙錫晉) · 안중식(安中植) 등이 있다. 이들 화풍이 이른바 전통화로서 20세기로 넘어가게 되었다.

다만, 이러한 후기 화단에 있어서 각각 개성을 발휘한 사람으로 김정희(金正喜) · 김수철(金秀哲) · 홍세섭(洪世燮) · 민영익(閔泳翊) 등을 들 수 있다.

김정희는 문인화가로서 작품 수는 적으나 그의 제작 정신은 전통적인 중국 문인화 세계의 파악이었다. 그리고 조선이 낳은 진실한 문인화가(文人畫家)라는 점에서 평가받아야 할 것이다.

민영익도 난(蘭)을 그리면서 구도 · 필치 등에서 자기 자신의 세계를 개척하였다는 점에서 김정희와 함께 조선시대 회화사에서 중요한 화가들 중 한 사람이라 할 수 있다.

이렇게 개성은 있으나 기본적으로 보다 중국 전통을 따르는 작품과 달리, 김수철 그림의 맑은 색감이나 간결한 구도의 참신하고 현대적인 감각은 높이 평가되어야 한다.

승지였던 홍세섭은 중기의 한국화 전통을 되살린 조선시대 마지막 화가이다. 그의 그림에는 언제나 한국적인 개성이 뚜렷하다. 특히 「유압도(遊鴨圖)」(국립중앙박물관 소장)는 빠르게 헤엄치는 한 쌍의 오리를 위에서 내려다본 것은 의표를 찌르는 구도이며, 실감나는 물결 처리와 함께 그가 보기 드문 천재적 화가였음을 말해 주고 있다.

한편, 조선시대는 조상 숭배의 관습 때문에 많은 초상화가 그려져 큰 발전을 하였다. 조선 초상화는 대상 인물의 정신을 표출하는 것을 주목적으로 하였다. 그 목적이 달성되면 그 밖의 의복의 세부 따위는 간단히 처리해 버리는 수가 많았다. 그것이 도리어 인물의 생명감을 돋우는 효과를 나타내었다.

「이항복(李恒福) 초상화」(서울대학교박물관 소장)는 최소한의 필선으로 안면 묘사를 끝내고 옷은 억양 있는 힘센 선으로 빠르게 표현해서 특이한 생명감이 감도는 중기 초상화의 한 걸작이다.

그리고 「이재(李縡)의 초상화」(국립중앙박물관 소장)는 음영법까지 사용한 안면의 사실성과 복건(幞巾) · 깃 · 옷소매의 검은 세모꼴들이 만들어 내는 구조학적 힘이 인상적인 18세기의 명작이라 하겠다.

조선시대는 이러한 그림들과 함께 일반 민가에서 쓰이는 민화(民畫)가 유행하였다. 그것은 화가가 아닌 화공의 작품들이지만 대상물의 표현 · 배색에서 기발한 양식화 · 도식화가 시도되어 매우 독특한 한국적인 회화 양식으로 반전되고 있다.

끝으로, 조선시대는 목판 인쇄 · 활판 인쇄에 의한 많은 서적이 간행되었다. 그중에는 판화라고 할 수 있는 삽화본도 적지 않다. 이러한 삽화는 원화(原畫)를 충실하게 재현하는 것이 기본 목적이다. 하지만 판각 특유의 태세(太細)와 규각(圭角)이 있는 선 그리고 필요 없는 세부의 생략이 화면에 판화 특유의 힘과 효과를 주었다. 또 판화 중 그것을 의식한 판화가적 제작 정신이 엿보이는 것이 있다.

15세기 판화본에서는 『삼강행실도』(1434년) · 『관음경』(乙亥字刊本, 1485년) 등에서 보듯이, 판각이 원화를 충실하게 따르면서 원화의 선과 격이 잘 재현되고 있다. 그러나 판화가 가지는 특유한 힘이 없는 것이 결점이다.

16세기로 들어가면 원화의 불필요한 선이 생략되고 판각 특유의 억센 선이 나타나기 시작, 판화 자체의 기준에 의하여 작업한 자세가 보인다. 따라서 개성이 있는 판화가 만들어진 것이 16세기였다고 할 수 있다.

특히 『부모은중경(父母恩重經)』은 판본이 많아 16세기의 판화 변천의 모습을 잘 보여 주고 있다. 1536 · 1584년에 간행된 『목련경(目連經)』은 16세기의 힘센 판화 양식의 가장 좋은 예라고 할 수 있다. 즉, 세부의 불필요한 부분은 일체 생략되고 옷주름도 주름이 아니라 몸의 굴곡 면을 표시하기 위한 등고선같이 표시되고 있다. 이로 인해 선들의 태세와 함께 몹시 현대적인 감각과 효과를 보여준다.

17세기가 되면 다시 원화가 가지는 회화적 효과를 나타내는 것으로 『동국신속삼강행실도(東國新續三綱行實圖)』(양주 佛巖寺, 1673년) · 『부모은중경』(龍珠寺, 1696년) 등은 그 좋은 예이다. 18세기의 판화는 『이륜행실도』(1730년) · 『오륜행실도』(整理字本, 1797년) 등에서 보는 바와 같이, 17세기 양식을 이어받으면서 산 · 바위의 표현이 모가 없는 남화 양식으로 되어 있는 것이 특색이다.

19세기는 전반적으로 퇴보기라고 할 수 있다. 그러나 화면의 극히 간단한 처리와 판각 특유의 표현 방법을 합쳐서 민화에서 본 바와 같은 매우 천진난만한 화면을 만들고 있다. 『도정절집(陶靖節集)』의 귀거래도(歸去來圖), 『한묵유방시(翰墨流芳詩)』(1861년)의 단교도(短橋圖) 등은 19세기 양식의 좋은 예들이라 할 수 있다.

공예

4.4.1. 도자기

조선시대는 값싼 백자와 잡유기(雜釉器)의 개발로 도자기의 사용이 고려 때보다 크게 증가하였다. 『세종실록』 지리지에 의하면 15세기 초 전국의 도자기 가마 수는 321곳이나 되었다고 한다. 조선 도자기는 대체로 임진왜란을 경계로 하여 전기의 분청 시대(粉靑時代), 후기의 청화 백자(靑華白磁) 또는 백자 시대의 둘로 나누어진다.

분청자기(또는 사기)는 분장 청자(粉粧靑磁)의 약칭으로 조선시대로 이어지는 고려 말기 상감 청자에서 시작, 조선 특유의 변화를 거쳐가는 일련의 조선 청자를 총칭하는 말이다. 분청은 결국 백토(白土)를 가지고 청자를 여러 가지로 장식(분장)하는 것이다. 그 방법은 시대순 또는 발생순에 따라 상감(象嵌) · 인화(印花) · 박지(剝地) · 선화(線花) 또는 각화(刻花) · 철화(鐵畫), 그리고 백토 분청의 여섯 가지로 나누어진다.

상감 분청은 상감 청자의 조선판이라고 할 수 있다. 그 거칠고 대담한 상감 무늬에서 선이 가늘고 도안적(圖案的)인 고려 상감과 구별이 된다. 또, 백토의 발색 효과를 돋우기 위하여 유약은 보다 무색 투명해졌다. 그래서 태토의 어둡고 탁한 빛이 그대로 나타나 청자라고는 하지만 고려청자와는 빛이 전혀 다르다.

인화 분청은 상감하는 수공을 생략하기 위하여 점열 또는 국화무늬 등을 새긴 도박(陶拍)으로 그릇 표면 전부를 두드려서 자국을 내고 거기에 백토를 발라 메운 것이다. 상감 분청과 함께 15세기에 유행한 수법이다. 박지 분청은 그릇 전면에 백토를 바르고 배경을 깎아서 태토 바탕 빛을 나타내어 상감 무늬 같은 효과를 내려고 한 것이다. 선화 또는 각화 분청에서 다시 변화하여, 배경을 그대로 두고 무늬의 윤곽을 선각한 것으로서 16세기에 유행하였다.

철화 분청은 백토 바탕 위에 자토로 무늬를 그린 것이다. 결국 붓으로 흑상감(黑象嵌)의 효과를 내거나 또는 각화 분청 무늬의 선각을 붓그림으로 대치한 것이다. 이 수법 역시 16세기에 유행한 수법으로서 가마가 계룡산에 모여 있기 때문에 계룡산 양식이라고도 불린다. 변형되고 추상적인 물고기 · 새 · 꽃 등이 소박하면서 때로 날카로운 필치로 그려져 있다.

백토 분청은 이상과 같은 백토 바탕 위의 장식 수법들을 모두 중지하고 백토 바탕을 그대로 남기는 방법이다. 이것으로 조선까지 끌어온 고려청자의 전통은 완전히 끝나게 된다.

백토 분청에는 귀얄로 바른 것과 그릇의 굽을 잡아 거꾸로 들고 백토를 탄 물에 담갔다가 들어내는 덤벙 방식의 두 가지가 있다. 따라서 전자의 경우 그릇 표면에 힘차게 돌아간 귀얄자국이 멋이 있다. 후자의 경우 그릇의 상반부만이 흰색으로 되는 특수한 배색이 개성적이다.

이 백토 분청이 끝남으로써 조선 청자 전통은 끝나게 되었다. 그것은 결국 고려청자 700년 역사가 막을 내린 것이 되는데, 백토 분장은 임진왜란이 일어나기 이미 수십년 전에 소멸되었다고 생각된다.

그것은 임진왜란 때 일본으로 끌려간 조선 도공들이 일본에서 분청사기가 아니라 청화 백자를 만들고 있기 때문이다. 따라서 백토 분장은 1550년경에 제작이 끊겨 임진왜란 당시는 그 기술은 잊혀지고 있었다. 다만, 현재 일본 오키나와(沖縄)에서 인화분청 양식의 도자기가 만들어지고 있는 것은 조선 초기에 표류한 조선 도공의 기술 전수에 의한 것이라고 생각된다.

조선 전기의 백자는 당당하면서 우아한 형태, 맑고 티가 없으면서 따뜻한 불투명 유약이 그 특색이라 하겠다. 이러한 백자에 코발트 안료로 무늬를 그리는 청화 백자는 15세기 중엽경부터 만들어지기 시작하였다.

그러나 처음은 그릇 형태나 무늬에서 명나라 초기 청화 백자의 영향이 반영되었다. 구례 화엄사의 송죽무늬항아리(1489년 작, 동국대학교박물관 소장), 국립중앙박물관의 매조무늬[梅鳥文]항아리 등은 그러한 초기 청화 백자의 본보기이다.

그러나 16세기가 되면서 무늬 면적이 몹시 제한되고 간단한 초화(草花)를 즐겨 그리는 조선 청화 백자 양식이 확립된다. 이 시기의 정부 관리의 청화 관요로는 광주 도마리(道馬里) · 번천리(樊川里) 가마가 있다.

임진왜란이 조선 도자기사를 이분(二分)하고 있음은 앞에서 말한 바와 같다. 일본측 기록에 의하면 규슈(九州) 서중부의 사츠마(薩摩) 지방에만 조선 도공 22성(姓) 80여 명이 잡혀가서 도자기를 생산하였다. 1594년 북구주로 잡혀간 도공 이씨(李氏, 일본 이름 金江參平)는 사가현 아리다(佐賀縣有田)에서 백자 흙을 발견, 일본에서 처음으로 자기(porcelain)를 생산하기 시작하였다.

임진왜란 이후 17, 18세기는 단단한 실투유(失透釉)가 계속된다. 하지만 18세기는 안정된 사회 정세를 반영하는 듯 투명 유약이 쓰인 옥 같은 질감의 항아리 · 문방구 등이 광주 금사리(金沙里) 가마에서 구워졌다.

또, 무늬도 16, 17세기의 면적이 제한된 것과는 달리 그릇 크기에 맞먹는 활달한 초화 · 사군자 · 산수 등이 그려졌고 봉황 · 용 그림이 유행하기 시작하였다. 산화동(酸化銅)을 이용한 붉은 무늬의 진사 그림 백자도 이 무렵부터 실물이 남아 있다.

19세기의 청화 백자는 광주(廣州)의 분원요에서 대량 생산되었다. 화원(畫員)이 파견되어 산수 · 조수 · 모란꽃 등이 훌륭한 솜씨로 그려진 작품도 있다. 그러나 관요는 점차 품질 관리가 이완되어 막그릇으로 질로 저하되면서 1883년 폐지되었다.

그러나 19세기의 청화 백자는 대량 생산에서 오는 무작위(無作爲) 때문에 도리어 조선 미술 특유의 소박과 해학이 나타난 작품들이 있고 성격이 서민적이어서 친근미를 주는 경우가 있다.

4.4.2. 화각

화각(華角)은 뿔을 엷게 깎아서 펴고 한쪽에 채색 그림을 그려서 목기 위에 뒤집어 붙여 장식으로 하고 무늬의 오손(汚損)을 막는 조선 특유의 공예이다.

그 기원은 복홍(伏紅)이라고 불리는 고대 중국의 대모 장식법(玳瑁裝飾法)에서 출발하였겠지만 쇠뿔을 썼다는 데 착상의 기발함이 있다. 그리고 그것으로 그릇 전부를 덮었다는 데 감각의 근대성이 있다고 하겠다.

화각의 무늬는 화조 · 십장생 등 도안으로 적합한 것들이 채용되었다. 그리고 색은 황 · 홍 · 녹 · 백(호분)을 써서 화려하면서도 따뜻한 효과를 나타내고 있다. 화각에 즐겨 이용되는 목기는 장 · 경대 · 자 · 실패 · 베갯모 등 주로 여자용인 것이 특색이다.

4.4.3. 목공

조선시대의 목공품은 나무가 가지는 아름다움을 최고로 살리면서 기능과 장식의 조화가 완벽하게 이루어졌다는 점에서 높이 평가된다. 불필요한 기교가 없는 견고한 형태와 구조는 최소한으로 제한된 장식과 함께 방안에 부드럽고 친밀한 분위기를 자아내게 하고 있다.

조선 목공품에 주로 쓰인 나무는 느티나무 · 소나무 · 오동나무 · 오리나무 · 먹감나무 등이다. 느티나무는 그 견고성과 결의 아름다움으로 반닫이 · 뒤주 · 서안(書案) 등 각종 장에 많이 쓰였다. 그리고 오동나무는 가볍고 벌레를 막고 결이 아름답기 때문에 내방의 장 따위에 애용되었다.

조선시대의 목공품 중 반상(飯床)은 한국인의 생활 철학이나 소박한 심미감을 단적으로 반영하고 있다. 호족반(虎足盤)의 다리에는 삼국시대 이래의 전통이 살아 있다. 그리고 풍혈반(風穴盤)의 구멍에는 신라시대 안상(眼象)의 여운이 남아 있다. 직선적인 나주반(羅州盤)에도 받침대의 약간 휜 곡선이 아름다움을 주고 있다.

그리고 반상이라는 가장 친밀한 생활 도구에 보일 듯 말 듯 비치게 한 조선 사람들의 낙천적인 자연주의는 정도의 차이는 있어도 조선시대 목공품의 전부에 깔려 있는 기본 철학이라 하겠다.

근대의 미술

근대 한국 미술의 전개는 전통적 수법의 변화 있는 계승과 서양 문화 수용에 따른 서양식 방법의 급속한 정착이라는 두 가지의 경향이 병존하는 시대적 특수성을 나타냈다.

그러나 그러한 새로운 문화 상황의 형성은 느닷없이 이루어진 것은 아니다. 현실적 합리성과 실증적 가치관 그리고 창조적 개성주의를 근대적 문화 정신의 특징이라고 할 때, 근대 한국 미술의 직접적 배경은 정선과 김홍도 등의 18세기 사실주의로 거슬러 올라간다.

그러한 새 바람은 바람직하게 발전하지 못하였다. 1876년의 개항(開港)에 이은 1882년부터의 미국 · 유럽과의 수교로 인한 서양 문물의 유입 그리고 개화 사상의 급격한 번짐 등이 관념적 가치관에서의 탈피와 새로운 움직임을 계속 자극하였다.

그러한 가운데 ‘미술’이라는 포괄적 의미의 새 용어가 쓰이기 시작하였다. 그리고 전통적 한국화 외에 양풍 회화(洋風繪畫)가 나타나게 되었다. 뿐만 아니라 서양식 조각 · 공예 · 건축이 근대 미술의 전개를 다채롭게 하였다.

이로 인해 그 자율적 움직임은 1910년의 국권 상실을 기점으로 일제 식민기 형태의 미술로 왜곡되었다. 그러한 상황은 1945년의 광복 때까지 지속되지 않을 수 없었다. 근대 및 현대 미술의 시대적 구분에는 여러 관점이 있겠다. 그러나 1945년까지 또는 1948년 대한민국 정부 수립까지를 근대, 그 이후를 현대로 설정하는 것이 일반적 인식이다.

한국화

전통 회화의 근대적 전환기에 활약한 대표적 화가는 안중식과 조석진이었다. 이들은 19세기 후반의 탁월한 화가인 장승업에게 직접 · 간접으로 배우고 영향을 받았다.

그리고 인물(주로 신선도) · 산수 · 화조 · 기명절지(器皿折枝) · 영모(翎毛) 등 모든 화목에서 풍부하고 폭넓은 기량을 발휘하였다. 그러나 그 작품들은 거의가 관념적 전통주의 수법의 범주를 벗어나지 못했다. 중국과 일본을 내왕하며 안식을 넓힐 수 있었던 안중식의 1910년대 작품 중에 근대적 사실주의를 시도한 작품이 몇 점 있을 따름이다.

1911년 근대적 미술 학교를 지향한 서화미술회(書畫美術會) 강습소가 창덕궁 왕실 후원으로 개설될 때 화법 지도를 맡은 중심적인 선생은 안중식과 조석진이었다. 그들은 거기서 1920년대 이후의 전통 회화를 새 방향으로 이끄는 재능 넘치는 새 세대들을 배출함으로써 신진 양성에서도 뚜렷한 공적을 남겼다.

난초 그림으로 유명한 김응원(金應元)은 서화미술회에서 문인화법을 가르쳤다. 일찍이 중국에 유학한 김규진(金圭鎭)은 대나무와 난초를 비롯한 묵화와 글씨에서 활달한 필치를 발휘하며 독자적으로 서화연구회를 개설하여 후진을 지도하였다.

1920년대 초부터 두각을 나타내기 시작한 신진들은 인습적 중국 화풍의 테두리는 말할 것도 없고, 형식적 필법 위주의 어떠한 옛법[古法]의 추종이나 답습에서 벗어난 새로운 화법 추구와 연구를 염두에 둔 시대적 변화를 주도하였다.

1920년 시인 변영로(卞榮魯)가 『동아일보』에 기고한 「동양화론」에서 한국화에 대하여 언급하면서 ‘시대정신과 새 화법의 절실함’을 역설한 일은 그러한 변화를 계몽적으로 촉구한 것이었다.

1921년부터 해마다 열린 민족 사회의 서화협회전람회와 1922년부터 조선총독부가 식민지 정책으로 운영한 조선미술전람회의 동양화부 출품 및 경연을 통하여 부각된 신예들은 대체로 세 가지 경향의 작품 양상을 보였다.

하나는 전통적 필법을 계승하되 주제를 사생(寫生)에 입각한 친근한 현실 풍경의 수묵 담채화 계열이다. 서화미술회 출신의 신진이던 이용우(李用雨) · 이상범(李象範) · 노수현(盧壽鉉)과 변관식(卞寬植) 등이 그 주도자들이었다.

그들은 1923년 동연사(同硏社)라는 이름의 연구 모임을 만들고, 전통 회화의 창조적 새 방향을 실천적으로 적극 시도하는 움직임을 보이기 시작했다. 박승무(朴勝武)도 처음에는 그 경향이었다.

또 하나의 경향은 역시 생활 주변의 현실미를 사실적으로 정밀하고 섬세하게 묘사한 채색화 지향이다. 서화미술회에서 공부한 김은호(金殷鎬)와 일본 유학을 한 이한복(李漢福) 등이 취한 시대적 화취(畵趣)였다. 최우석(崔禹錫)도 한때 그러한 채색화를 그렸다. 앞의 두 경향은 양화의 현실적인 사실주의와 일본화의 근대적 채색주의에서 자극과 영향을 받고 있었다.

제3의 경향은 종래의 화법으로 형식적 · 정신적 전통주의를 고수하려고 한 허백련(許百鍊) 등의 태도였다. 1930년대의 새 세대들은 전통 화단의 시대적 움직임을 한층 활기 있게 하였다.

그들은 주로 조선미술전람회에서 각광을 받으며 화단에 진출하였다. 김은호의 문하생인 김기창(金基昶) · 장우성(張遇聖) · 이유태(李惟台) · 조중현(趙重顯) 등은 스승의 채색화 기법을 배워 여인상과 꽃 등을 주제로 작풍을 더욱 다채롭게 하였다.

그리고 이상범의 제자인 배렴(裵濂)과 그밖에 여러 경로로 화가의 길을 연 허건(許楗) · 이응로(李應魯) · 김영기(金永基) 등도 스승의 화풍으로 혹은 자신의 필법으로 향토적 실경의 수묵 담채화를 자유롭게 그렸다.

그러나 식민지 상황으로 인한 현저한 일본화 취향의 채색화에는 민족 사회의 반일 감정을 수반한 비판이 따르기도 하였다.

1940년을 전후해서는 김정현(金正炫) · 김화경(金華慶) · 안동숙(安東淑) · 박래현(朴崍賢) · 천경자(千鏡子) 등의 화단 진출이 있었다. 그러나 이들의 확실한 활동은 광복 이후에 이루어졌다. 한편, 1936년에 중단될 때까지 서화협회와 그 전람회를 이끈 고희동(高羲東)과 이도영(李道榮)은 명성에 비하여 작품 업적이 뚜렷하지 못하였다.

양화

우리나라에 서양화 기법이 중국의 북경(北京)을 통하여 알려지고, 서울의 일부 화가가 초상화와 동물화에서 그 수법을 원용한 것은 18세기 중반부터였다.

박지원(朴趾源)의 『열하일기』「양화」 항목과 이규경(李圭景)의 『오주연문장전산고』에 나오는 유화 해설 등은 19세기 전반 이전의 서양화법 지식과 더불어 적극적인 관심을 알려 주는 기록들이다. 1880년대에 시작된 구미와의 외교적 · 문화적 교류는 서양화법의 자연스러운 수용의 배경이 되었다.

1900년을 전후하여 새롭게 정착된 서양식 학교 제도의 교과 과목 중의 「도화(圖畫)」는 바로 서양화법을 가르치는 것이었다. 1899년 네덜란드계 미국인 화가 휴버트 보스(Hubert Vos)가 중국을 거쳐 서울에 와서 고종황제와 황태자(뒤의 순종)의 전신상(全身像)을 생동감 넘치는 사실적 묘사의 유화로 그린 일은 하나의 사건이었다. 그것은 한국에서 최초의 정상적 서양화법의 접촉이었다.

그러나 한국인 양화가의 탄생은 1910년대에 가서야 보게 된다. 동경의 미술 학교에 유학한 고희동과 김관호(金觀鎬) · 나혜석(羅蕙錫) 등이 처음으로 서양화법을 전공하고 돌아온 것이다. 1920년대에는 이종우(李鍾禹) · 도상봉(都相鳳) · 김주경(金周經), 뒤이어 오지호(吳之湖) · 길진섭(吉鎭燮) 등이 등장하여 한국 양화 개척에 활기를 더해 갔다.

1930년대에는 여러 경로로 더 많은 양화가가 출현하여 뚜렷한 양화계의 형성을 보게 되었다. 그러나 그들의 유화는 대체로 본고장인 유럽의 근대적 내면과는 거리가 먼 일본 양화의 초창기 수준을 배운 데 지나지 않았다. 때문에 거의가 초기 단계의 사실적 표현과 보편적 구도의 인물화 · 풍경화 · 정물화의 범주에 머물렀으며, 화가의 개성적 특질이나 자유로운 창조성은 찾아보기 어려웠다.

고희동은 1920년대 중엽 이후 사회의 몰이해를 이유로 유화 제작을 스스로 포기하고 전통 회화로 전향하였다. 미술 학교 시절 특출한 재질을 발휘하여 주목을 샀던 김관호의 활동도 10년 이상 지속되지 못하였다. 유화의 예술적 작품성에 대한 전통 사회의 일반적 이해 부족 내지 냉담은 오래 계속되었다. 때문에 양화가들의 사회적 작품 행위는 활발할 수가 없었다.

그럼에도 불구하고 1930년대에는 두드러진 신예가 속출하였다. 김종태(金鍾泰) · 김중현(金重鉉) · 이마동(李馬銅) · 이인성(李仁星) · 이봉상(李鳳商) · 심형구(沈亨求) · 김인승(金仁承) · 박영선(朴泳善) 등이다. 그들의 다양한 작품 역량은 양화계에 확연한 발전을 나타냈다. 1940년을 전후해서는 김원(金源) · 윤중식(尹仲植) · 손응성(孫應星) · 조병덕(趙炳悳) · 박득순(朴得錞) 등이 주목받기 시작하였다.

극히 소수였으나 미국과 유럽에서 유학하고 귀국한 유화가의 존재는 민족 미술계의 양화가 일본 수준의 테두리에서 벗어나 직접 세계성을 지향하려는 단초가 되었다. 1920년대 초 미국과 독일로 유학한 임용련(任用璉) · 장발(張勃) · 배운성(裵雲成), 그들보다 약간 늦게 파리로 갔던 이종우 · 나혜석 · 백남순(白南舜) 등이 그 촉매자들이었다.

귀국 후 그들이 서울의 양화계에 뚜렷이 새바람을 조성시킨 것은 없었다. 그러나 일제 총독부 주관의 조선미술전람회를 배격하며 1934년 이마동 · 김용준(金瑢俊) · 길진섭 · 구본웅(具本雄) 등과 조직하였던 목일회(牧日會 : 뒤에 牧時會로 명칭을 바꿈) 동인전에 참가한 그들의 구미 수법의 작품은 표현 기법과 색채 구사에서 참신하고 독특하였다.

그들과는 달리 김주경과 오지호는 국내에서 프랑스 인상파의 색채와 빛의 미학으로 한국의 자연미를 표현하려 하였다. 구본웅은 동경에서 유럽의 야수파와 자유로운 표현주의에 공명한 뒤 그 경향의 대담한 작품으로 서울 양화계의 창조적 이단자가 되었다. 그밖에 조선미술전에서 최대로 각광받은 이인성은 독학에도 불구하고 천부적 재기로 다감한 기법의 수채화와 유화 기량을 발휘하였다.

1940년을 전후하여 동경에서 전위적인 순수조형주의와 추상주의 작품을 적극 추구한 김환기(金煥基) · 유영국(劉永國) · 이규상(李揆祥)은 새로운 미술의 탐구파였다. 주경(朱慶)도 추상 작품을 충동적으로 손댄 화가였다. 그밖에 독자적 표현주의로 신선한 창작성과 민족적 정서를 나타낸 길진섭 · 이중섭(李仲燮) · 이쾌대(李快大) · 최재덕(崔載德) 등이 있었다.

조각 · 공예 · 건축

이 분야의 근대적 전개도 서양 미술 수용과 밀접한 관계를 가진 것이었다. 종래의 한국문화 형식과는 본질적으로 다른 새로운 서양풍이 정착하게 되었기 때문이다.

예술적 조형성에만 치중되는 양풍 조각 미술이 한국에서 처음 수용된 것은 1920년대 초기에 김복진(金復鎭)이 동경의 미술 학교에서 조각을 전공하면서부터였다. 그의 뒤를 이어 문석오(文錫五) · 김두일(金斗一) · 이국전(李國銓) 등이 동경 유학을 거쳐 근대 조각 개척에 기여하였다.

1940년을 전후해서는 김경승(金景承) · 윤효중(尹孝重) · 김종영(金鍾瑛) · 윤승욱(尹承旭) · 조규봉(曹圭奉) 등이 등장하여 조각계가 형성되었다. 그러나 그 움직임은 초기 단계에 지나지 않았다.

그리고 조선미술전람회 조각부에서나 볼 수 있었던 그들의 작품은 대부분 석고 습작의 나부상과 소녀상, 그밖에 인물 두상(頭像) 등이었다. 당시 작품으로 오늘날까지 전해지는 것은 윤효중의 몇몇 목조 작품과 1970년대에 주물화된 윤승욱과 김경승의 청동 작품 정도이다.

근대적 공예 미술의 인식이 사회적으로 넓혀지기 시작한 것은 1932년부터 조선미술전에 공예부가 개설되면서부터라고 말할 수 있다. 그전에는 각종 전통 공예의 기능적 전승이 있었을 따름이었다.

모든 종류의 입체적 공예와 시각 디자인을 포괄하는 이 분야에도 동경의 미술 학교에 유학한 작가의 탄생이 있었다. 도안 전공의 이순석(李順石), 건칠과 염색 및 도예 분야의 강창원(姜菖園) · 김재석(金在奭) 등이었다. 김진갑(金鎭甲) · 장기명(張基命)은 조선미술전에서 목칠 공예로 두각을 나타냈다.

벽돌과 석재의 양풍 건축이 한국의 전통적 목조 건축을 대체하는 양상의 근대 건축은 1880년대부터 서울과 전국의 도시에서 서서히 정착되어 갔다. 초기의 등장은 주로 외국 공관과 성당 및 교회 건물이었다. 서울에 현존하는 옛 벨기에 영사관 건물과 명동 성당, 정동 교회 그리고 덕수궁 석조전 등이 그 기념물들이다. 그 초기 양풍 건축의 설계자는 서양인 아니면 일본인이었다.

한국인 근대 건축가의 활동은 1920년대에 가서야 나타나기 시작하였다. 전문적 교육을 받고 공공 건물 · 학교 · 은행 · 신문사 · 오피스 빌딩 · 개인 저택 등을 설계한 박길룡(朴吉龍) · 박동진(朴東鎭) · 김윤기(金允基) · 박인준(朴仁俊) · 강윤(姜鈗) 등이었다. 1930년대 이후에는 이천승(李天承) · 김재철(金在哲) · 김희춘(金熙春) 등이 진출하며 건축계의 근대적 움직임이 궤도에 오르게 되었다.

현대의 미술

1945년의 광복은 그간 일제에게 상실당하고 혹은 변질당했던 민족적 자율성의 회복과 자주적 미술 문화의 새로운 시대를 열게 한 전환점이었다. 그것은 광복과 더불어 이내 등장한 대학 과정의 미술 전문 교육과 그를 배경으로 한 새 세대의 배출 그리고 대한민국미술전람회(약칭 國展)를 비롯한 여러 형태의 미술계 움직임과 더불어 다양한 방향으로 전개되었다.

한국화

일제강점기에 전통 화단에 침투하였던 일본 화풍은 필연적으로 배격되었다. 문제는 새로운 정신과 창조적 수법으로서의 한국화 추구와 전통 계승이었다.

1946∼1948년에 거듭 동인전을 가지며 새로운 민족 회화 창조를 다짐했던 단구미술원(檀丘美術院) 회원 이응로 · 김영기 · 장우성 · 이유태 · 조중현 · 배렴 등의 의욕은 광복 직후 전통 화단의 의지를 대표할 만한 움직임이었다.

1949년부터 정부 정책으로 운영된 국전의 동양화부는 현대 한국화의 흐름에 지대한 영향을 미쳤다. 특출한 신진이 그 관문을 통하여 계속 배출되었다. 서세옥(徐世鈺) · 박노수(朴魯壽) · 장운상(張雲祥) · 권영우(權寧禹) · 안상철(安相喆) · 나상목(羅相沐) · 김옥진(金玉振) 등은 1950년대 국전에서 수상하며 각광받은 신예였다.

국전에서 심사를 맡거나 중진 · 원로로 참여한 허백련 · 김은호 · 이상범 · 노수현 · 변관식 등의 존재와 그들의 서로 다른 특질적 화필 세계는 현대 한국 화단의 커다란 울타리로 작용했다.

그들의 뒤를 이은 중견 작가로서 김기창 · 이유태 · 허건 · 김영기 · 김정현 · 박내현 · 천경자 등이 1957년에 창립한 백양회(白陽會)는 현대적 한국화 지향으로 뜻을 같이한 움직임이었다. 1970년대까지 지속된 그 연례전에는 뒤에 성재휴(成在烋) · 조중현 · 김화경 등도 참가하였다.

그들과는 달리 배렴 · 장우성은 전통적 화의(畫意)를 주제로 독자적 작품활동을 하였다. 이응로는 유럽으로 건너가 「문자(文字) 추상」 연작 등의 현대적 조형 방법으로 자신을 전환시켰다.

1960년 서세옥을 중심으로 일단의 서울 미대 출신 젊은 한국화가들이 형식적 전통주의를 거부하고 현대적 표현 정신으로 전통의 혁신을 내세운 묵림회(墨林會)를 조직하여 실험적 작품전을 시도한 것은 그 자체로 혁신적 집단 행동이었다.

구미의 추상 미학에 자극을 받은 그들의 의욕은 양화계 일각의 진취적 새 움직임과 궤도를 같이한 것이었다. 그러나 이 묵림회는 애초의 이념적 결의를 유지하지 못하고, 성격의 난맥을 보이다가 1965년에 가서 좌초하고 말았다.

그 맥을 계승하여 1966년에 새로 한국화회(韓國畫會)가 발족하였다. 그러나 그것은 1962년에 나타난 여러 성향 작가들의 청토회(靑土會)나 그 다음 해에 생긴 신수회(新樹會)의 학교 동문 모임과 크게 다르지 않은 성격을 벗어나지 못했다.

다만, 초기 한국화회에는 묵림회의 정신을 이은 반전통(反傳統)의 비구상 지향자가 많았다. 그들은 전체 전통 화단에서 여러 방법으로 자유롭게 많아지던 다른 비구상 실험자들과 함께 1974년부터 설정된 국전 동양화 비구상부에서 각광을 받았다.

그러나 한편에서는 체험적 실경주의로 한국의 현실자연을 주제 삼은 수묵화와 다양한 채색화 추구의 작가들이 전통적 흐름의 폭을 발전적으로 넓히는 움직임을 보였다.

1980년대 이후에는 그 양상이 신세대 화가들의 지속적 증대와 더불어 거듭 다양함을 나타냈다. 수묵화 전통의 두드러진 창조적 계승자는 서세옥이었다. 그는 생동적 먹 붓 선으로 심의적 비구상 작품을 실현시켰다.

안동숙은 정밀한 채색화 작업으로 비구상 화면을 창조했다. 안상철은 고목의 일정 부분과 자연석으로 자연계의 자율적 영성미(靈性美) 표현에 열중했다. 그런가 하면, 권영우는 먹 붓도 채색도 일절 거부한 채 흰 화선지 자체만으로 순수 조형 작업을 지향했다.

한편, 박생광(朴生光)은 말년의 새로운 열정으로 한국의 민속과 불교의 토착성을 강렬한 원색조와 변용의 주제 전개로 독창성을 부각시켰다. 앞의 현대적 선행자들을 뒤이어 신영상(辛永常) · 정탁영(鄭晫永) · 송영방(宋榮邦) · 송수남(宋秀南) · 이종상(李鍾祥) · 황창배(黃昌培) 등이 각기 전통의 재창조 및 개혁의 정신과 현대적 비구상 방향의 작품 행위를 취했다.

그러한 양상 중의 완전 반전통의 형태는 전통적 배경이 전제되는 한국화의 개념이나 성격에서 명백히 벗어나는 것이었다. 그래서 한국화 영역에 포함될 수 있느냐는 문제를 제기시켰다.

그럼에도 불구하고 1970년부터는 정부 정책의 보수적 국전에서조차 동양화부(한국화)를 ‘구상’과 ‘비구상’부로 분리한 작품 응모 및 심사의 운영을 채택하여 모든 형식과 방법의 비구상 · 비전통 현대주의 작업을 전폭 수용하는 변화를 나타냈다.

그런 가운데 1979년에는 황창배가 수묵 표현의 추상 작품으로 대통령상을 차지하기까지 했다. 반면, 그와는 상반되게 이영찬(李永燦)은 현실감에 충실하려고 한 수묵 담채의 치밀한 풍경화로 1973년에 대통령상을 받았다. 1980년대 이후에는 조평휘(趙平彙) 등이 활달한 운필의 수묵 필치로 실경 산수 전통을 대범하게 재창출하기도 했다.

그러나 같은 시기에 양화계 일각에서 주목되게 자생한 사회적 내지 정치적 시각의 현실 표현 지향인 ‘민중 미술’ 운동에 한국화가로 동참한 작가는 별로 없었다. 그러면서 시대성을 반영한 새 세대들의 경쟁적인 새로운 창조적 시도와 다양한 표현 정신이 폭넓게 이루어졌다.

양화

양화가들이 주동한 광복 직후 미술가 단체 난립과 정치적 좌우익 대립 등은 1948년의 대한민국 정부 수립 이전의 과도기적 혼란과 불안정한 미술계의 단면이었다. 그러나 1948년 연말에 창립전을 가진 김환기 · 유영국 · 이규상 · 장욱진(張旭鎭)의 신사실파(新寫實派)는 서울에서 새로운 조형주의와 순수한 표현주의를 지향한 선명한 성격의 첫 양화가 그룹이었다.

그들의 확실한 창작 정신과 독자적 예술 추구는 국전 서양화부에서 거의 일방적으로 옹호를 받은 사실주의와 자연주의 테두리에서 벗어난 이단이었다. 그러나 1950년대 후반부터 지속적으로 일기 시작한 국제적 추상주의와 자유로운 현대 미술 전개의 선구적 움직임이었다.

6 · 25 전쟁 중 1953년 부산에서 가진 그들의 3회 작품전에는 이중섭이 가담하였다. 늘 비판이 따르기는 하였으나 국전의 서양화부도 뚜렷한 역량의 양화가를 해마다 부각시켰다.

류경채(柳景埰) · 이준(李俊) · 박상옥(朴商玉) · 문학진(文學晉) · 임직순(任直淳) · 이종무(李種武) 외 1 · 4후퇴 때 북한에서 내려온 윤중식(尹仲植) · 최영림(崔榮林) · 장이석(張利錫) · 황유엽(黃瑜燁) · 박수근(朴壽根) · 박성환(朴成煥) · 박항섭(朴恒燮) · 박창돈(朴昌敦) 등이 1950년대 국전에서 기반을 확고하게 다진 작가들이다.

김흥수(金興洙) · 이세득(李世得) · 권옥연(權玉淵) · 변종하(卞鍾夏)는 국전에 참가하다가 파리로 가서 추상 또는 신구상(新具象)의 세계를 새로이 구축했다.

남관(南寬) · 박영선 · 김환기와 그 밖에 김종하(金鍾夏) · 장두건(張斗建) · 손동진(孫東鎭) · 김세용(金世湧) · 한묵(韓默)도 1950년대 중엽부터 파리로 떠나 장기 혹은 수년 머무르며 국내에서와는 다른 특질적이고 참신한 표현질과 조형 내면을 각기 성취하였다. 같은 시기 서울에서는 여러 성격의 양화 단체가 발족하면서 이 분야의 발전적 활기를 가속화시켰다.

유영국 · 이규상 · 박고석(朴古石) · 황염수(黃廉秀) · 한묵이 만든 모던아트협회와 변영원(邊永園) · 조병현(趙炳賢) 등이 조직한 독일 바우하우스운동 지향의 신조형파(新造型派), 유경채 · 이준을 비롯한 국전 수상 작가 중심의 창작미술협회, 그리고 무명 청년 작가들의 현대미술가협회 등이 1957년에 잇따라 등장하였다. 다음 해에는 사실주의 화가들의 단체인 목우회(木友會)가 창립되었다.

1957년은 조선일보사가 현대 미술 추구자들을 사회적으로 옹호하고 격려한 현대작가초대전을 시작한 획기적인 해이기도 했다. 김병기(金秉騏) · 김영주(金永周) · 한봉덕(韓奉德) 등이 중심이 되어 조직한 이 초대전은 1969년까지 13회를 지속하며 자생적인 새로운 조형 정신과 국제적 경향의 창조성 수용에 크게 이바지하였다.

현대미술가협회의 결성은 특히 구미의 새로운 미술 정보와 온갖 혁신적 방법에 고무되며 새로운 미술을 지향하려고 한 김창렬(金昌烈) · 박서보(朴栖甫) · 하인두(河麟斗) 등이 주도한 젊은 의욕의 추상 미술 운동이었다.

그 움직임은 파리에서 전파된 앵포르멜[非定形] 추상 미학의 충격에 열광적으로 공명한 것이었다. 그 정신은 국내 미술계의 기존 가치관에 도전하려고 한 기세로 발전하면서 현대 미술 확산을 촉진시켰다.

1960년에는 후속 신세대였던 윤명로(尹明老) · 김봉태(金鳳台) · 김종학(金宗學) 등이 60년미술협회를 결성하고 앞의 움직임에 합세하였다. 그러다가 1962년에 가서 현대미술가협회와 이념적으로 통합한 재편성의 악튀엘회 결성으로 이어졌다.

그러한 현대 미술 돌풍은 정부 정책의 보수적 국전 운영에도 자극과 영향을 미쳐 1961년에는 김형대(金炯大)와 이봉렬(李鳳烈)의 추상과 서정적 비구상 작품이 서양화부에서 수상하는 변화를 나타냈다.

정창섭(丁昌燮) · 정상화(鄭相和) · 정영렬(鄭永烈) 등도 동참했던 악튀엘회는 내부 불협화로 1964년에 와해된다. 그리고 그 간의 회원들은 개별적 작품 활동으로 현대 미술의 위세를 넓혀 갔다.

그 진행은 파리에서 귀국한 김환기 · 김흥수 등과 국내파 유영국의 비중 큰 활동, 그밖에 미국에 유학한 전성우(全晟雨)의 신선한 추상표현주의 작업 등과 더불어 활기를 더해 갔다. 파리에서 제작 생활을 하던 남관 · 이성자(李聖子) 작품의 서울 전시 등도 그 활기의 일환이었다.

1969년부터는 국전 서양화부가 구상부 · 비구상부로 분리 운영되었다. 그리고 그에 뒤따라 동양화부(한국화)와 조각부도 1970년부터 같은 분리 운영을 취하며 다양한 시대성의 발전을 뒷받침했다.

그 무렵에는 추상주의에 반동한 극사실주의가 미국 쪽에서 파급되어 새 바람을 일으키기도 했다. 그리고 신진 작가들 사이에서 형식과 방법의 부단한 경쟁적 시도와 추구가 잇따랐다. 그 경향은 종래의 일방적 구미(歐美) 사조 추종 내지 모방에서 자주적 한국 현대 미술 창출의 활력으로 움직여졌다.

1963년부터 참가하기 시작한 권위 있는 여러 국제 미술 전람회-파리 비엔날레, 카뉴 회화제, 상파울루 비엔날레 등에 출품되었던 작품들이 각별한 주목과 평가를 받곤 했던 것은 한국 현대 미술의 창조적 저력을 국제 사회에 알리는 기반이 되었다.

그 작품들의 동질성으로 말해진 하나의 측면은 간명하면서 깊은 정감이 조성되는 모노크롬(단색주의) 성향으로 한국인의 본성적 미의식이 반영된 것이었다.

박서보 · 정창섭 · 윤형근(尹亨根) · 윤명로 · 이봉렬 · 하종현(河鍾賢) · 최명영(崔明永) 등이 그 계열이었다. 파리와 일본에 정착해 활동하면서 국내와 줄곧 밀접한 관계를 유지한 김창렬과 이우환(李禹煥)도 그 계열로 연계되었다.

물론 선명하고 풍부하게 색채 표현을 수반한 추상 및 신구상 표현주의 작가도 많아서 다양한 병존 관계를 이루었다. 황용엽(黃用燁) · 오경환(吳京煥) · 최욱경(崔郁卿) · 서승원(徐承元) · 하동철(河東哲) 등은 색채적 표현을 지향했다. 대구와 충무 지역에서 현대 미술을 선도한 뚜렷한 존재는 정점식(鄭点植)과 전혁림(全爀林)이었다.

한편, 1980년대 이후의 특기할 만한 돌풍의 움직임은 ‘민중 미술’이었다. 사회적 내지 정치적 시각과 의식으로 한국 근현대사의 명암, 현실 민중의 삶의 모습, 남북한의 민족적 동질성 등을 직설적 혹은 상징적으로 주제 삼으며 순수 미술과 대립하려고 한 리얼리즘이었다. 그 표현 행위는 1990년대까지 이어진 국민적 민주화 운동과 투쟁의 일익이 되기도 했다. 신학철(申鶴徹) · 손장섭(孫壯燮) · 김정헌(金正憲) · 김용태(金勇泰) · 임옥상(林玉相) · 민정기(閔晶基) · 강요배(姜堯培) 등이 주도했다.

조각 · 판화

조각은 회화 분야에 비하여 일반 사회와의 관계에서 오래도록 한계를 보였다. 그러나 광복 후 주로 국전 조각부에서 신예들이 부각되면서 차차 두터운 작가층을 가지게 되고, 작품 양상도 다양하게 이루어졌다.

김세중(金世中) · 백문기(白文基) · 송영수(宋榮洙) · 윤영자(尹英子) · 김찬식(金燦植) · 전뇌진(田礌鎭) · 최기원(崔起源) · 최만린(崔滿麟) 등이 1950년대의 그 신예들이었다. 그러나 그들의 작품은 대부분 아직 보편적 사실주의 범주를 벗어나지 못한 상태였다.

반면, 김정숙(金貞淑)은 미국에서 수학한 현대적 철조(鐵彫)와 추상 조각 활동으로 주목을 끌었다. 1960년 무렵 일본에서 돌아온 권진규(權鎭圭)는 독특한 테라코타 작품으로 독자성을 부각시켰다. 김종영도 이 시기에 중진 작가로 현대적 활약을 보였다. 젊은 조각가들 사이에서는 추상과 창의적 형상 추구가 자연스럽게 확산되어 갔다.

1963년에 결성된 원형회(原形會)는 새로운 조형 정신을 앞세운 신예들의 모임이다. 회원은 김영학(金永學) · 김영중(金泳仲) · 전상범(田相範) · 김찬식 · 최기원 등이었다. 오래 지속되지는 못했으나 현대 조각 운동을 앞세웠던 이 그룹전에는 민복진(閔福鎭) · 이승택(李升澤) · 이종각(李鍾珏)이 한때 동참했다.

서울 미대 조각과 출신 신진들이 새로운 조형 지향과 젊은 실험 정신의 공동 의지로 낙우회(駱友會)를 만들고 주목받은 회원전을 시작한 것도 1963년이었다. 현재도 지속되고 있는 이 그룹에는 김봉구(金鳳九) · 신석필(辛錫弼) · 고영수(高永壽) · 엄태정(嚴泰丁) · 최병상(崔秉尙) · 전준(全晙) 등이 처음부터 또는 일시적으로 참가하였다.

1968년에는 고영수 · 최병상 · 최종태(崔鍾泰) 등이 또 다른 젊은 조각가 단체로 현대공간회를, 그리고 1969년에는 앞의 원형회 창립 회원들과 신진 박종배(朴鍾培) · 박석원(朴石元) 등이 새로 한국현대조각회를 결성하며 조각계 전반의 활기를 더해 갔다. 그러한 분위기에서 국전 조각부도 서양화부처럼 새로운 시대적 변화의 자유로운 비구상 작품들을 적극 수용하게 되었다.

1965년 국전에서 박종배의 비구상 철조 작품이 대통령상을 차지한 것은 그러한 변화를 확연하게 보여준다. 그 뒤로 순수 형상의 조각들이 국전에서 자연스럽게 수상과 특선을 거듭하며 그간의 나체와 인물 주제 중심의 사실주의 형식과 대립했다.

그러나 그 새로운 창조적 정신과 방법들은 인물과 현실적 주제를 존중하려고 한 작가들에게도 조형적 변용 또는 창작적 표현성을 중요시하는 데 영향을 미치기도 했다. 그런 가운데 구상 · 비구상의 중간 성격의 작품들도 있게 되었다.

1970년부터는 국전 조각부가 구상부 · 비구상부로 운영되면서 앞서와 같은 현대적 조각은 더욱 자유롭게 뒷받침되었다. 1970∼80년대에 국전과 여러 단체전 · 기획전 참가 및 개인전 활동을 통해 뚜렷이 부각된 작가는 앞에 언급한 이름들 외에는 다음과 같다.

구상 계열로는 강태성(姜泰成) · 강관욱(姜寬旭) · 김수현(金水鉉) · 이정자(李正子) · 고정수(高正守) · 유영교(劉永敎) · 박병욱(朴炳旭) · 이일호(李一浩), 비구상 계열에서는 정관모(鄭官謨) · 심문섭(沈文燮) · 박석원 · 최의순(崔義淳) · 김광우(金光宇) · 강대철(姜大喆) · 한창조(韓昌造) 등이 있었다. 이들 뒤의 신세대 움직임은 갈수록 새로운 방향의 다양함을 추구하였다.

한편 1960년대에 화가로서 파리에 갔던 문신(文信)은 조각 작업에 더욱 치중하여 자연적 생명감의 독특한 형상으로 국제적 활동을 하였다. 전통적 조각 개념에서는 벗어난 작품 행위로 어떤 3차원의 조형물 또는 옮겨 온 폐기물 등을 일정한 공간에 특이하게 전개하거나 설치하여 다의(多義)의 시각적 상황을 조성하는 구미 선행의 ‘설치 미술’이 주로 신세대 미술가들 사이에서 여러 형태와 착상으로 이루어진 것은 1990년대의 새로운 현상이었다.

그에 앞서 미국에서 활동한 백남준(白南準)의 국제적 비디오 아트 작업의 설치 연출과 영상의 방법도 국내의 젊은 미술가들-조각가 · 화가에게 지대한 영향과 자극을 미쳐 그 계열의 작품 행위를 확산시켰다. 백남준은 그러한 작품 연출로 1993년 베니스 비엔날레에서 수상하였다.

그리고 1995년, 1997년, 1999년에는 국제적 권위의 그 비엔날레에서 전수천 · 강익중 · 이불이 설치 미술 작품으로 잇따라 특별상을 수상하며 세계 속의 한국 현대 미술의 위상을 높였다.

회화와 구분된 판화 예술의 정당한 인식과 이해가 뚜렷하게 이루어지기 시작한 것은 1950년대 중반부터였다. 그 선도자는 이항성(李恒星) · 정규(鄭圭) · 유강렬(劉康烈) · 최영림 · 김정자(金靜子) · 이상욱(李相昱) 등이었다.

이들은 석판화 · 목판화 · 실크스크린 판화 등으로 개인전을 열며 창작 판화를 발표하다가 1958년에 한국판화협회를 결성하여 회원 작품전을 시작했다. 순수 예술로서의 그 판화 운동은 급속한 발전으로 이어졌다.

1959년에 그 중심 회원들이 미국 신시내티미술관 국제판화비엔날레에 처음 참가하였고 이항성의 석판화 「다정불심(多情佛心)」이 입상했다. 그에 앞서 1956년과 57년에는 서울 국립박물관에서 국제판화전이 열려 판화 관심을 촉진시켰다.

1961년에는 조선일보사 주최 제5회 현대작가초대미술전에 ‘판화부’가 신설되어 이항성 · 이상욱 등이 초대 참가했다. 1962년의 그 초대전에는 강환섭(康煥燮) · 배융(裵隆) · 김상유(金相游)와 윤명로 등이 참가하고 김봉태 · 김종학 등이 신진으로 판화협회전에 가담했다. 1964년부터는 협회에서 판화공모전을 꾸미기도 했다.

그렇듯 판화계가 급속한 발전적 활기를 지속하였다. 국제 판화전 참가도 잇따랐고, 판화가들의 기법과 작품 양상은 거듭 다양하게 전개되었다.

파리와 뉴욕에서 활동한 이성자와 황규백(黃圭伯), 미국에서 시작한 박내현과 전성우 등의 판화전도 그 활기를 자극했다. 그러한 추세에서 송번수(宋繁樹) · 서승원 · 김차섭(金次燮) · 이승일(李承一) · 오세영(吳世英) 등의 후속 신진 활동과 판화 예술의 현대적 확산이 이루어졌다.

공예 · 건축

공예와 건축 분야도 광복 후 처음 생긴 대학 과정의 전문 교육에 힘입어 폭넓은 현대적 전개를 나타냈다. 박철주(朴鐵柱) · 유강렬 · 백태호(白泰昊) · 백태원(白泰元) · 이신자(李信子) · 한도룡(韓道龍) · 민철홍(閔哲泓) 등이 1950년대에 국전을 통하여 목칠 · 금속 · 염색 혹은 섬유 디자인 전문의 공예가로 등장하였다.

한편에서는 박성삼(朴星三) · 한홍택(韓弘澤) · 황종구(黃鍾九) · 정규의 목공, 그래픽 디자인, 도예 작품 활동이 있었다. 그리고 이순석 · 김재석 · 김진갑 · 장기명의 중진 활약도 비중 있게 계속되었다.

1960년대 이후 사회 발전과 더불어 각종 공예와 디자인 분야의 새 세대 진출도 활발하게 이어졌다. 권순형(權純亨) · 황종례(黃鍾禮) · 박한유(朴漢裕) · 김성수(金聖洙) · 임홍순(任洪淳) · 강찬균(姜燦均) · 김교만(金敎滿) · 원대정(元大正) · 유리지(劉里知) · 곽계정(郭桂晶) 등이 국전 특선 · 수상을 통해 신예로 등장하였다. 김기련(金琦連) · 김익령(金益寧) · 윤광조(尹光照) 등은 독자적인 금속 공예와 도예 활동으로 두각을 나타냈다.

1980년대 이후 새로운 각광을 받은 것은 ‘섬유 미술’로 총칭된 비단 · 실 · 면사 · 모직 · 종이 등을 재료 삼은 다양한 조형 행위들이었다. 이신자 · 서재행(徐載幸) · 성옥희(成玉姬) · 이혜주(李蕙柱) · 정경연(鄭璟娟) 등이 뚜렷한 활동을 보였다.

건축 분야는 특히 1950년대 후반부터 시작된 서울과 부산을 비롯한 전국 주요 도시의 팽창 및 사회 · 경제 구조의 발전을 배경으로 국가 기관을 비롯한 각종 공공 빌딩 · 은행 · 호텔 · 대학 건물 · 아파트 및 개인 주택에 이르기까지 대단히 역동적인 움직임을 나타냈다.

이천승 · 박동진 · 김재철 · 김희춘 · 정인국(鄭寅國) · 강명구(姜明九) · 김중업(金重業) · 엄덕문(嚴德紋) · 이희태(李喜泰) · 김정수(金正秀) · 나상진(羅相振) · 김태식(金台植) · 송민구(宋旼求) · 배기형(裵基瀅) · 김수근(金壽根) 등이 그 움직임의 중심적 건축가들이었다.

그 뒤로 여러 대학의 건축과에서 배출된 신세대 건축가들은 현대적 건축 문화를 다채롭게 이끌어 갔다. 1955년부터 국전에 설정된 건축부의 경연을 통해 신진이 부각되기도 했다. 1961년 국전에서 합작안으로 대통령상을 차지한 강석원(姜錫元) 등이 그러한 신예였다.

그 반면 대표적 현대 건축가로 두드러진 활약을 보인 김중업과 김수근의 건축연구소에서 훈련을 쌓고 건축계에 진출한 김석철(金錫澈) · 원정수(元正洙) · 윤승중(尹承重) · 유걸(兪杰) · 김원(金洹) · 장석웅(張錫雄) · 황일인(黃一仁) · 김종성(金鍾星) · 조성룡(趙成龍) 등이 새로운 건축 예술 창조를 추구해 갔다.