조선 ()

조선은 1392년부터 1910년까지 518년간 한반도에 존재한 왕조 국가이다. 국왕의 밑에서 양반관료들이 강력한 중앙집권체제를 갖추어 정치를 행하였다. 농업경제를 중심으로 하는 자연경제체계가 강하였고, 양반 중심 세습신분제 사회였으나, 상품화폐경제의 발달 속에 신분제는 차츰 이완되어 갔다. 유교 문화의 위세가 계속 강해지는 가운데 서민과 여성들은 고유성을 강인하게 지켜 나갔다.

1.1. 국호

조선은 건국 후 약 7개월 동안 ‘고려(高麗)’를 국호로, 말기의 약 13년 동안은 ‘대한국(大韓國)’을 국호로 사용하였다. ‘고려’를 국호로 사용하였던 때나 ‘대한국’을 국호로 사용하였던 때나 모두 조선의 태조 이성계(李成桂)와 그 후손이 국왕이나 황제로 재위하였다. 이러한 이유로, 옛 국호 고려를 사용한 시기나 새 국호 대한국을 사용한 시기 모두 흔히 ‘조선’이라고 부른다.

1392년 음력 7월 이성계가 새 왕조의 첫 군주로 즉위하였으나, 국호는 그대로 고려라 하였다. 고구려에서 비롯된 오랜 전통의 고려라는 이름을 새 왕조가 그대로 사용하는 것은 이치에 맞지 않았다. 이성계와 건국 주도세력은 1392년 11월 명(明)이 새 국호가 무엇인지 빨리 알리라고 요구하자, 그때야 비로소 신하들을 모아 의논하여 조선을 새 국호로 정하였다. 그리고는 명에 선정을 요청하는 형식을 갖추어 1393년 2월부터 조선을 국호로 사용하였다.

‘조선’은 고조선에서 비롯된 이름으로, 고려 후기에 주요 지식인 사이에서 대두한 단군(檀君)으로부터 역사가 시작되어 이어져 왔다는 역사 계승의식을 담고 있었다. 이 땅에 유교 문명이 처음으로 자리를 잡도록 한 인물이라고 유학자들이 믿은 기자(箕子)도 고조선의 국왕이었다고 전하고 있어서, 유교를 받드는 핵심 지배층에게 ‘조선’은 새 왕조국가의 국호로 삼기에 충분한 조건을 갖춘 이름이었다.

조선의 제26대 국왕인 고종 이희(李㷩)는 재위 34년이 된 해인 1897년 10월 ‘대한국’을 새 국호로 선포하고 황제로 즉위하였다. 2년 뒤에 반포한 대한국국제(大韓國國制) 제1조는 “대한국은 세계만국에 공인되온 바 자주독립하온 제국(帝國)이니라.”라고 하여, 정식 국호가 ‘대한국’임을 확인하였다. 그러나 사람들은 ‘대한국’보다 ‘대한제국’이라는 이름을 더 즐겨 사용하였다. 대한국은 13년만인 1910년 7월 일본에 강제 합병됨으로써 끝났으나, ‘대한’이라는 이름은 ‘대한민국’ 국호로 이어졌다.

1.2. 영토

한반도와 그에 딸린 여러 섬이 조선의 영토였다. 건국 후 약 반세기 동안은 점진적으로 한반도 북부지역의 영토를 확장하는 과정이 전개되었다. 그 이후 전쟁으로 말미암아 일시적으로 영토를 크게 상실한 때도 있었으나, 전반적으로 보자면 조선이 지속되는 동안 영역에 큰 변화는 없었다.

고려 말엽에는 고려 후기에 줄어들었던 한반도 북부지역의 영토를 회복하고 나아가 더 확대하고 있었다. 이 흐름이 조선 건국 후에도 이어져, 건국 직후 압록강 중류, 상류 유역과 두만강 하류 유역에서 영토확장이 이루어졌다. 조선은 1400년 3대 국왕인 태종 이방원(李芳遠)이 왕위에 오른 뒤 여러 요인이 작용하여 여진족의 공격을 받아 경성(鏡城) 이북에서 두만강에 이르는 지역을 상실하였다가 다시 조금씩 영토를 회복하였다. 1433년(세종 15)부터 압록강 중류 및 상류 유역과 두만강 하류 유역에 4군 6진으로 알려져 있는, 요새를 갖춘 고을을 여럿 설치함으로써 압록강과 두만강을 국경으로 삼게 되었다.

조선이 이들 확장된 영토를 유지하는 데에는 커다란 사회적 비용이 필요하였다. 6진 지역보다 4군 지역이 지리와 기후 등 여러 조건에서 더 열악하여, 수양대군(首陽大君) 이유(李瑈)가 주도한 쿠데타로 정국이 혼란스러워지자 1454년(단종 2)에 먼저 압록강 상류 유역의 삼수군(三水郡)을 폐지하고, 1455년(단종 3)에는 4군 중 여연(閭延)‧우예(虞芮)‧무창(茂昌) 3군을 폐지하였다.

이어서 1459년(세조 5)에 자성군(慈城郡)도 폐지하였다. 삼수군은 아전 등을 둘 필요가 없는 보(堡)로 강등하여 만호를 방어 책임자로 파견하였으나, 4군은 진(鎭)과 보 등의 방어시설까지 모두 폐지하였다. 이 폐사군 지역은 1683년(숙종 9)에야 다시 조선의 확실한 영토로 복구되었다.

한반도 북부 지역과 마찬가지로 고려 후기에 원(元)의 지배 아래 놓였고 반란도 일어난 일이 있는 제주도는 조선 건국 후 빠른 속도로 확실한 영토로 안정을 찾아갔다. 고려 말엽 왜구의 침입 때문에 주민이 이주하여 다른 고을에 통합되거나 수령이 향리 등을 거느리고 큰 고을로 가서 더부살이하던 바닷가나 큰 섬 지역에도 차츰 주민들이 돌아옴으로써 다시 고을을 두게 되었다. 그리고 16세기부터 서해안 여러 곳에서 꾸준히 간척이 이루어져, 영토의 면적이 증대되었다.

1.3. 인구

조선에서 실제 인구수를 조사한 통계나 기록은 존재하지 않는다. 조선의 인구와 관련된 조사는 주로 공물(貢物)을 걷고 요역(徭役)과 군역(軍役)을 부과할 목적으로 호(戶)와 구(口)를 파악하는 데에 집중하였다. 이를 위해 작성한 문서인 호적과 군적, 호적대장 등이 부분적으로 전하고 있고, 특정 연도의 총호구(戶口) 수가 『 조선왕조실록』에 기록되어 전하기도 한다. 그러나 각 시기 또는 연도의 호구 통계가 일관된 기준 위에서 작성되었다고 보기 어렵고, 일부 지역의 호구 수가 누락된 경우도 많고, 같은 해의 통계임에도 자료에 따라 수치가 다른 일도 있고, 호구가 의미하는 내용마저 일관성이 적다. 그 까닭에 조선의 인구는 추정만이 가능하다.

조선의 주요 연도별 인구 추정치는 연구 성과에 따라 건국한 해인 1392년에 약 480만 명750만 명, 임진왜란이 일어나기 전해인 1591년에 약 1000만 명1409만 5천 명, 임진왜란과 병자호란을 겪어 인구가 크게 줄었다가 회복되던 중 큰 기근을 만난 때인 1669년에 약 993만 명~1319만 2천 명이다. 19세기 말엽에는 1700만 명 정도에 이른 것으로 추정한다. 이처럼 앞 시기로 갈수록 추정치의 편차가 큰 까닭은 1925년의 간이 국세조사 결과 파악된 총인구수 1902만 30명을 기준으로 연구마다 각기 변수를 달리 설정하여 시간을 거슬러 올라가면서 계산한 데에 있다.

인구 증가와 감소는 다른 전근대 사회들과 마찬가지로 출생률보다는 주로 사망률에 따라 결정되었다. 출생률과 사망률이 모두 높았으나, 대체로 출생률이 사망률보다 조금 더 높아 인구가 꾸준히 증가하였다. 다만 16, 17세기를 중심으로 날씨가 추웠던 해가 많았고, 그 결과 기근과 전염병이 유행한 때도 많아 인구감소가 자주 일어났다.

그 비중은 크지 않았으나 국외로부터 유입된 인구도 있었다. 고려말에 들어와 활동한 사람과 그 후손 중에는 조선의 문화 발전에 공헌한 사람들이 꽤 있었다. 요동 지역에 거주하던 고려 사람의 후예들이 조선 건국 후 대거 입국하였는데, 그 가운데 명(明)의 군호(軍戶)로 편성되어 있던 사람들은 명의 요구에 따라 그 가족과 함께 돌아가야만 하였다. 임진왜란과 병자호란 때는 포로로 잡혀서, 19세기에는 농사지을 땅을 찾아 국외로 상당한 인구가 유출되었다.

조선 건국 당시 인구분포는 지리조건에 맞지 않게 뒤틀려 있었다. 고려말 왜구를 피해 전라도와 경상도, 충청도 해안지역의 주민들이 내륙으로 이주하였던 것이 그 이유였다. 그 때문에 조선 건국 무렵부터 내륙에서 해안지역으로 이주하는 흐름이 시작되었고, 그 움직임은 60년 이상 진행되었다. 그 결과 농사지을 땅이 많은 하삼도[충청도 · 전라도 · 경상도]에 전 인구의 반 정도가 거주하게 되었다.

북방 영토의 확장에는 사민(徙民)이라는 이름으로 인위적인 인구이동이 뒤따랐으나, 사민된 사람들 대부분이 도망하여 새로운 인구이동과 민심의 동요를 초래하였을 뿐 별 성공을 거두지 못하였다. 조선시대 전기간에 걸쳐 농업 인구가 85% 이상이었고, 18세기 이후 관아도시에 더해 상업도시 등이 성장하기는 하였으나 도시에 거주하는 인구는 7~8% 정도였던 것으로 추산하고 있다.

조선왕조 동안 정치는 경제와 사회, 문화 등 다른 분야에 대해 대체로 지배적인 힘으로 작동하였다. 이러한 양상은 건국 후 약 한 세기 동안 가장 강하게 나타났고, 사림세력이 대두한 뒤로 다소 완화되었다. 18세기에 이르러 경제적 발전이 두드러짐으로써 그 영향력도 커졌으나, 정치의 지배적 주도력을 크게 위협하지는 못하였다.

2.1. 정치사의 흐름과 주요 사건

조선의 정치는 건국, 임진왜란 등 주요 사건과 관련하여 시기마다 맞게 된 과제들의 해결을 모색하면서 전개되었다. 이와 아울러 통치 일변도였던 데서 차츰 벗어나 정치세력 사이에서 이해관계 조절의 모색 또한 나타났으나, 그보다는 정치적 대립이 격화하여 파국으로 치닫는 일이 더 많았다. 확대된 정치세력은 새로운 차원의 정치적 전망과 실천이 요구받기 시작한 18세기를 거치는 동안 중앙세력과 지방세력으로 나뉘었고, 결국은 식민지로 전락하는 거대한 파국을 맞고 말았다.

2.1.1. 건국과 통치기반 확충

이성계가 강력한 군사권을 장악하고 이를 바탕으로 건국 주도세력이 조선을 건립하는 과정에서 고려말에 분출된 여러 사회적 요구의 일부는 법과 제도로 수용되었다. 대표적인 것이 새로 양전을 하고 과전법을 시행하여 토지제도를 바꾼 것으로, 이로써 국가재정이 전보다 튼튼해지고 자영농의 수가 늘게 되었다. 그러나 당시의 양전 결과로는 평상시 국가 운영에 필요한 정도를 채웠을 뿐, 비상시 군사력 가동에 필요한 몫을 비축할 수는 없었다. 다만 과전과 공신전 등의 사전을 경기에만 둘 수 있도록 제한하고 다른 도에는 공전만 존재하도록 함으로써 지배층의 불법적 수탈을 감시 통제하기 쉽도록 하고 자영농 계층이 성장할 수 있도록 하였다는 점은 새 왕조가 들어선 뒤 전개될 정치의 방향을 분명히 나타내고 있었다.

조선을 건국한 직후의 상황에서 민심을 안정시키고 새 왕조의 지속성을 확보하는 일은 매우 중요한 과제였다. 그런데 그 방법이 무엇인지, 무엇이 더 중요한지 등에 대해 권력집단 안에서도 생각이 서로 달랐다. 태조 이성계는 가장 먼저 자신의 즉위 사실을 명에 알리도록 하고, 이어서 그가 직접 군사권을 장악하고 행사해온 기구인 주1를 폐지하는 대신 주2를 설치하여 자신의 군사권이 변함없이 지속되도록 하였다.

친군은 태조 자신의 아들과 종친 및 핵심 공신들로 지휘부를 구성하였고, 친군 외의 병력도 도별로 태조의 종친과 대신들이 지휘하도록 하였다. 즉위할 때 서서 신하들의 주3를 받았던 태조는 강력한 군사력으로 신하들을 강제하면서도 두 차례나 더 서서 조하를 받은 뒤에야 앉아서 조하를 받음으로써 신하들의 마음을 얻고자 하였다.

그러나 태조가 둘째 부인 강씨를 왕비로 책봉하고, 그 사이에서 낳은 당시 12세인 아들 주4을 2품 재상의 직책인 주5 절제사로 임명하고, 이어서 이방번의 친동생으로 당시 11세인 주6을 세자로 책봉함으로써 국왕의 확고한 사적 지배 영역이 존재하며, 그 영역에서는 전제 권력을 행사하고자 함을 드러내었다. 이는 신하들, 특히 정예 문신들의 지향과 크게 어긋나는 일이었다.

조선 건국을 반대한 세력에 대한 숙청은 즉위 교서에 사면령을 넣으며 사면에서 제외한 자들의 명단을 알리는 방식으로 56명을 처벌하였다. 그러나 이성계의 권위를 부인하거나 깎으려는 언행은 꽤 오래 이어졌다. 1394년(태조 3)에는 일부 관원이 새 왕조의 운명을 점친 일이 드러나고 이어서 고려 왕족 일부가 반란을 꾀한 혐의를 잡게 되자, 공양왕과 그 아들들은 물론이고 고려 왕족 전체를 찾아내 소수를 제외한 나머지를 모두 살해하는 사태가 벌어졌다.

한양 천도 또한 이러한 일을 겪은 뒤에야 결정되었다. 1394년 9월부터 약 2년 동안 국력을 기울여 한양에 주7와 주8, 궁궐과 여러 관아, 도성을 짓는 공사가 이어졌고, 그 중간에 한양부는 이름을 한성부로 바꾸었다.

천도가 마무리될 무렵 조선이 명에 보낸 주9을 놓고 두 나라 사이에 알력이 벌어지자, 조선의 주요 신료 사이에서 의견 대립이 일어나게 되었다. 이러한 일들이 전개된 까닭에 태조 재위 동안에는 국가의 통치기반을 확충할 수 없었을 뿐더러, 고려 멸망 때의 법과 제도도 부분적으로만 변혁할 수 있었다. 정치세력 또한 왕족의 교체를 제외하면 그렇게 크게 변화가 일어나지는 않았다.

태종 이방원은 1398년(태조 7)에 쿠데타로 정권을 장악하였고, 1400년(정종 2) 친형 주10이 일으킨 쿠데타를 진압하여 권력을 더 굳건히 한 뒤 세자로 책봉되었다. 이 해에 사병을 혁파하고 도평의사사를 의정부로 개편하는 등의 제도 개혁을 단행하였는데, 이는 조선의 정치제도로 바뀌는 출발점이었다. 태종은 부왕의 뜻을 거슬러 쿠데타를 일으키고 이복동생 등을 죽인 행위 등과 관련하여 권위에 큰 약점을 갖고 있었으나, 이러한 개혁을 통해 자신의 권력 기반을 강화하고 명분도 쌓은 후 왕위에 올랐다.

즉위 직후 태종은 중부 이남 지역에 대해 국가 통치기반을 확충하기 위한 호구 조사와 양안 사업을 명령하였는데 결과가 기대에 미치지 못하자 다시 시행하도록 하였다. 재위 후반에는 양계라 부르는 북부지역으로도 사업을 확대하였다. 호구 조사의 주목적인 장정 파악의 성과를 높이기 위해 14131416년(태종 1316)에는 주11도 시행하였다.

국가 통치기반을 확충하는 명분은 부국강병과 주12이었다. 이에 더해 태종이 공신과 자신의 외척을 숙청하면서 조성한 공포 분위기는 지역 사회에서는 공공연하나 중앙 권력에게는 들키지 않으면서 사적 지배 영역에 있던 양인 장정과 농경지의 상당 부분을 큰 저항 없이 공적 지배 영역 아래로 바꾸어 놓는 데에 한몫하였다.

1418년 태종은 적장자에게 왕위를 물려주는 전통을 세우려는 생각을 포기하고, 14년이나 세자 자리에 있던 양녕대군 이제(李禔) 대신 그 동생 충녕대군 이도(李祹)를 세자로 책봉하였다. 태종이 선위함으로써 세자가 된 지 불과 두 달 만에 즉위한 세종은 부왕인 태종과 대립을 한 때도 없지 않았다.

세종은 특히 재위 초엽 태종이 주도하여 세종의 외척세력을 숙청한 것과 같은 정치 행태를 보인 일이 없었고, 불교에 대해서도 우호적이었다. 그러나 세종은 태종의 정치 방침을 대체로 존중하여, 중대한 사건을 겪으며 큰 공을 세운 신료가 나오더라도 공신 책봉을 하지 않았고, 국가 통치기반 확충에도 적극적이었다.

세종 때에는 태종 때에 비해 호구와 농경지의 추가 파악이 이루어진 것에 더해 고을별 특산물 조사도 이루어졌고, 그 결과는 『 세종실록』의 「지리지」에 수록되었다. 국가가 파악한 호구의 수는 그 뒤로 증감을 겪기는 하였으나 뒷 시기로 가면서 증가 경향을 보인 반면에, 농경지는 세종 때를 넘어선 적이 없었다. 이 사실은 시간이 흐르면서 사적 지배 영역이 농경지를 중심으로 다시 확대되어 갔음을 뜻하였다. 즉, 세종 때는 조선시대 전체에서 지배층의 경제력이 가장 강하게 통제된 반면 국가의 경제력은 가장 여유로웠던 시기였고, 세종 때의 여러 성과는 이를 바탕으로 가능하였다.

2.1.2. 조선의 법령과 제도 형성

고려 말의 법과 제도 및 의례를 고쳐 조선의 법제와 의례를 마련하는 일은 조선 건국 직후 착수한 뒤 약 80년이 지나서야 마무리되었다. 이 기간 동안 왕권을 놓고 심각한 권력투쟁도 벌어지고 규모가 큰 반란도 일어났으나, 조선시기 전체 가운데 이 시기에 전반적으로 왕권이 가장 강력하였다. 태조 때에는 최고 국정기관인 도평의사사 재상의 인원을 전에 비해 절반 이하로 줄여 운영하였다.

그나마 재상들의 정치 의사를 모으기 위해서가 아니라 왕명을 받들기 위해 소집되는 경우가 많았고, 정도전 등 핵심 인물 몇이 운영을 좌우하였다. 이로써 재상들의 정치적 영향력도 줄었는데, 이 방향으로 한층 더 나아간 결과가 의정부로의 개편이었다.

조선식 관료 조직과 제도는 태종이 소위 ‘왕자의 주13’에서 승리하여 권력을 장악한 뒤부터 갖추어졌다. 대체로 큰 틀은 태종 때, 세부적인 내용은 세종 때 개혁이 이루어졌고, 세조 때 이후 『 경국대전』을 편찬하는 과정에서 마무리하였다.

중앙 정치제도 개혁의 핵심은 의정부를 설치하고 육조 장관의 지위를 정2품으로 올린 것이었다. 의정부는 재상이 맡는 직책의 수가 영의정 이하 총 7자리로 정리되어 『경국대전』에 수록되었는데, 모든 직책을 다 채워야 하는 것은 아니었다. 이로써 의정부는 재상들의 이해관계를 반영하기가 더욱 어려워졌다.

육조의 장관인 판서가 재상의 품계인 정2품이 되었다는 것은 육조가 직계(直啓), 즉 의정부를 거치지 않고 곧바로 국왕에 아뢰고 또 직접 왕명을 받들어 시행할 수 있게 되었음을 뜻하였다. 그리고 주14를 폐지함으로써 국왕이 국정을 직접 지휘할 수 있게 되었다.

세종이 즉위한 뒤 여러 차례 반역 음모가 있었으나, 차츰 정치적 안정을 이룬 뒤 영토 확장 등과 아울러 법제의 정비가 진행되었다. 황희 등이 책임을 맡아 관원 인사와 관련된 규정 등을 다듬고, 모든 관원이 관직이 있어야 한다는 고려 때의 원칙을 폐기하여 특별한 경우에만 산직(散職)을 주도록 하고, 실직에서 벗어난 관원은 당상관이 아니면 서울에서 벗어날 수 있도록 하였다. 업무가 국왕과 직접 연결되는 의금부, 승정원, 사헌부 등을 제외한 일반 행정부서는 모두 육조에 나누어 소속시켰고, 주15에 따라 관직의 명칭도 통일하였다.

세종은 집현전을 활성화하여 정예 학자관료들을 육성하고, 이들과 경연(經筵)을 하며 학문의 발전을 이루는 한편 법률과 제도 정비 등 여러 방면에서 치적을 쌓았고, 그 결과 스스로의 권위도 강화되었다. 그에 따라 건강에 문제가 있던 세종은 국정 운영 방식을 다시 의정부서사제로 바꾸었다.

국상(國喪)을 마치지 못하고 사망한 문종, 그 아들로 뚜렷한 보호세력 없이 즉위한 단종 때에는 대신들에게 정국 운영의 주도권이 기울 수밖에 없었다. 이때의 대신은 주16으로서 권위가 강화된 조건에서 의정부서사제가 작동함으로써 큰 권한을 행사할 수 있었다.

관원들 사이에 이에 대한 불만이 생겨난 것을 기화로 삼아 정변을 일으켜 결국 왕위에 오른 세조는 육조직계제를 다시 시행하였고, 이 뒤로 의정부서사제는 다시 시행되지 않았다. 그러나 예종이 즉위할 때 주17를 시행하고, 성종이 13세 나이에 갑자기 왕위를 계승하게 되자 주18을 시행하면서 왕위 계승에서 안전판이 강화되었다.

이 동안 조선에서는 많은 법령을 만들었다가 바꾸고 폐지하기를 거듭하면서 법제를 정비하였다. 조선은 건국 직후 첫 법령집으로 『 경제육전』을 반포하였으나, 고려의 제도에서 벗어나 조선의 제도를 만들어가는 과정이 진행됨으로써 폭넓게 새 법령들을 만들어야 하였다. 세조 때부터 이를 일관된 법제로 정비하는 사업을 벌여 『 경국대전』을 편찬 반포하였다.

『경국대전』에는 국왕에 대한 규정이 없다. 따라서 국왕은 법 규정을 초월한 존재로 볼 수 있으나, 법령의 체계를 보면 국왕이 입법과 사법, 행정과 정치 운영을 꼭대기에서 총괄하는 존재로 설정되어 있었음을 알 수 있다. 형식으로는 국왕 아래에서 의정부가 문반을, 중추부가 무반을 총괄하여 지휘하는 위치에 있으나, 실제는 의정부가 문무백관을 모두 지휘하였다.

중추부는 조선 초기 동안 국왕과 궁궐 호위, 군대 지휘, 군사 기밀 등을 담당하기도 하였으나, 등급이 하나 낮은 오위도총제부가 이 직무를 담당토록 하고, 중추부는 직책이 없는 고위 관원을 대우하기 위한 관서로 활용하였다. 아울러 오위도총제부는 등급이 같은 병조의 감독을 받도록 하여, 양반관료제가 문신 중심으로 운영되도록 하였다.

2.1.3. 사림세력의 대두와

훈구주19세력이 결집하고 사림세력이 대두하는 과정은 15세기 후반에 과전법이 주20, 직전세로 바뀐 변화와 깊은 관계가 있었다. 조선 건국 후 정치 안정을 위해 모든 관원에게 과전을 지급하던 원칙은 관원이 계속하여 늘자 현직 관원 위주로 지급하도록 바꾸어야 하였고, 결국 현직 관원에게만 지급하는 직전법을 시행하여 세습 가능성도 차단하였다. 그리고 관원이 계속 증가하는 변화에 대응하여, 실직(實職)이 아니면 산직(散職)을 주어 모든 관원이 관직을 갖도록 하였던 고려 때의 원칙을 폐기함으로써, 관직을 갖고 있는 관원과 관직이 없는 관원으로 나뉘게 되었다.

이어서 15세기 말에 직전세의 관수관급제를 실시하여 관직자가 직전으로 받는 농경지와 그 농민을 직접 지배할 여지도 제거하였다. 이러한 변화는 농업이 발달하고 사회의 안정성이 높아지면서 농경지에 대한 소유권이 강화된 결과 가능하였던 한편, 일반 관직자가 주21으로 특권을 행사할 수 있던 시대가 끝났음을 나타내었다.

공신들은 일반 관직자와 달리 공신이라는 지위와 공신전의 수조권으로 강력한 특권을 행사할 수 있었다. 왕실 구성원 및 왕실과 혈연관계가 있는 주요 가문의 구성원들도 국왕의 초월적 지위에 의지하여 특권을 행사하는 일이 많았다. 이제 관원이 과거처럼 특권을 누리려면 공신이 되거나 왕실과 관계를 맺어야 하였다. 공신이라는 지위를 발판으로 국왕과 혼맥을 만들면 매우 강력한 특권을 누릴 수 있었다. 세조의 권력 장악과 왕위 찬탈 사건으로 오랜만에 공신을 책봉하게 된 뒤, 국왕이 새로 즉위하면 공신도 책봉하는 관행이 생겨났다.

새 공신세력은 왕실과 인척관계에 있는 기존의 명문가 출신들과 친분을 맺으며 권력 집단을 형성하였다. 그 까닭에 이들을 훈구(勳舊)세력이라 부르는데, 훈은 공신을, 구는 오래전부터 관원을 배출한 명문가를 뜻하였다. 훈구세력은 세조 때 이후 왕권에 밀착하여 정치 권력을 남용하고 관권을 이용하여 부를 축적하였다. 이러한 행태는 당시 확산하고 있던 성리학의 이념에 비추어 보면 비판의 대상이 되지 않을 수 없었다.

국왕이 관직자에게 충성을 요구하는 물적 토대의 힘이 약해짐에 따라 일반 관원들은 그들의 특권을 뒷받침할 새로운 수단을 찾고자 하였다. 그 가운데 가장 유력하였던 것이 자신이 유교가 지향하는 덕목을 갖춘 주22임을 증명하여 드러내는 것이었다. 신진 관원 중 상당수가 성리학 이념에서 제시하는 군자의 모습을 갖추고자 하였고, 군자는 무리를 지을 수 있다는 논리를 내세워 세력을 이루었다. 이들은 주로 중소 규모의 지주로서 성리학을 수용한 세력에서 배출되어, 15세기 후반부터 관직을 획득하여 중앙 정치무대에 진출하였고, 차츰 세력을 이루어 사림(士林)이라고 불렀다.

성종은 사림세력을 등용하여 훈구세력을 견제하며 정치운영방식의 변화를 꾀하였다. 사림세력은 주23직을 맡아 유생들의 정치적 의사를 대변하여 활동하며 훈구세력의 행태를 비판하였다. 성종은 상소할 자격을 유생들에게까지 확대함으로써 사림세력의 정치적 입지를 강화시켰고, 유생이 정치적 발언권을 공인받음에 따라 조선의 정치는 새로운 단계로 접어들었다.

홍문관 관원들이 담당하는 경연(經筵)도 사림의 주요 활동 무대였다. 경연에 사관(史官)이 들어오게 되면서 경연을 마친 뒤 국왕 앞에서 국정 현안을 논의하고 그 내용이 외부에 알려지게 되자, 사림세력은 이를 적절히 이용하여 훈구세력을 비판하며 사림정치를 이루고자 하였다.

사림세력은 사화(士禍)를 겪으면서도 확산을 거듭하였다. 4대 사화로 꼽히는 1498년(연산군 4)의 무오사화, 1504년(연산군 10)의 갑자사화, 1519년(중종 14)의 기묘사화, 1545년(명종 즉위)의 을사사화 등을 거치면서 사림이 부당하게 화를 당한 정의로운 존재라는 정체성을 강화하며 꾸준히 중앙정계에 진출하였다. 사화가 거듭되는 동안 의정부와 대신들이 제 구실을 하지 못하고 있다는 비판이 꾸준히 제기되었으나, 사정은 개선되지 않았다.

신료들이 폭군 연산군을 왕위에서 쫓아내고 그 이복동생 이역(李懌)을 왕위에 앉힌 사건인 중종반정 이후 왕권은 한 단계 약해졌고, 시기에 따라 기복이 있었으나 끝내 그 이전의 수준을 회복하지 못하였다. 토지와 노동력에 대한 국가의 공적 지배가 위축되고 양반 사족의 사적 지배가 확대되는 상황에서 직전을 폐지한 데 이어 주24 지급액도 줄여가야 하였다. 이러한 조건에서는 국왕이 정치를 주도하기 어려웠고, 의정부와 대신들도 지도력이 약해질 수밖에 없었다.

권력 다툼은 훈구세력과 사림세력의 대결로 단순화하기 어렵게 복잡한 구도를 띠어갔다. 특히 기묘사화 후 중종이 자신 및 세자의 외척이나 혼인관계를 맺은 가문의 인물들에 의존함으로써 이들이 세력화하였고, 이 양상은 명종 즉위 후까지 지속되어 한동안 외척정치 시기가 전개되었다. 이어서 명종 때에는 명종의 모친 문정왕후(文定王后)가 8년의 수렴청정이 끝난 뒤에도 명종의 배후에서 권력을 행사하였다.

그런 가운데서도 양반 사족(士族)이 꾸준히 성장하여 사회 지배층이 되고, 이들로부터 배출되어 정치세력으로 활동하는 사림세력이 계속 늘자, 결국 정국의 주도권은 사림세력에게 넘어가게 되었다. 이 뒤로도 왕실과 혼인관계를 맺은 세력과 공신은 계속 등장하였으나, 이들은 과거와 달리 훈구라는 정체성을 표방하지 못하고 사림세력의 일부로 정착하였다.

2.1.4. 붕당의 출현과 변천

16세기 후반에 사림정치가 시작되자 정치행태도 크게 바뀌어 갔다. 사림세력이 주도권을 장악하자 곧 세력이 나뉘어 주25을 이루어 대립하기 시작하였고, 주도권을 쥔 붕당이 연속하여 분열하는 양상이 벌어졌다. 그 출발점은 동인과 서인으로의 분열이었다. 1575년(선조 8)에 심의겸과 김효원이 주26 인사를 놓고 다투다가 동인과 서인이 나뉘었다. 이 분열은 당시 중앙정계에서 활동하던 주요 관원 다수가 관련된 사건이었다.

16세기 조선에서 왕권은 약해졌고, 국왕들의 정치력도 쇠퇴하였다. 연산군의 폭정은 조선 왕실과 지배층 특히 훈구세력의 권위를 떨어트렸고, 중종과 그 뒤를 이은 국왕들은 모두 강력한 왕권을 행사할 조건을 갖추지 못하였다. 이에 따라 정국 운영의 중심축이 신하들에게 옮겨간 상황에서 사림세력이 중앙정계를 장악하는 변화가 일어났다.

사림세력은 그 기반이 넓고 두터워, 학맥과 인맥이 서로 다른 상황에서 정치적으로 달리 행동하는 결과를 초래하였다. 관직을 둘러싼 경쟁이 ‘군자의 조건은 무엇인가’에 대한 관념의 대립으로 표현됨으로써 더욱 날카로워졌다. 언관, 곧 삼사 관원들은 상대 붕당에 대해 지위 고하를 가리지 않고 신랄하게 공격하는 풍토가 조성되었다. 성리학이 강조하는 의리는 이 적대관계가 후손으로 또 제자와 그 제자들에게로 이어지도록 하였다.

서인과 동인의 대립이 심해지면서 각기 학연으로 연결되는 붕당의 모습을 갖추게 되었다. 서인세력은 이이, 성혼의 학맥으로 연결되었고, 동인세력은 이황, 조식의 학맥으로 연결되었다. 두 붕당의 대립으로 말미암아 1589년(선조 22) 서인세력이 기축옥사(己丑獄事)를 일으켜 정여립이 반역을 도모하였다는 이유로 동인세력을 대거 축출하였다가, 그 조치가 과하였다는 역공을 받아 다시 동인세력이 정국의 주도권을 잡는 사건이 일어났다.

그 뒤 동인세력은 서인을 철저히 배척하는 북인과 그것을 반대하는 남인으로 나뉘었다. 이들도 공물 방납의 폐해를 비롯한 여러 개혁 과제를 해결하고 일본이 전쟁을 일으킬 위험에도 대비해야 한다는 사실을 알고는 있었으나, 주도권 쟁탈전에 몰두한 결과 개혁 과제를 해결하지 못하여 민심을 얻지도 못한 채 임진왜란을 맞고 말았다. 비변사는 임시기구로 설치되어 이미 상설기구로 기능하고 있었으나, 전란에 대비하는 데에는 중심 기구로 거의 구실을 하지 못하였고, 전쟁이 일어난 뒤에야 중심 기구로 작동하였다. 비변사가 활성화하면서 대신들도 차츰 권위를 강화하여 갔다.

임진왜란을 겪는 동안 북인세력이 남인세력의 대표적 관직자인 유성룡을 공격하면서 두 붕당의 거리는 더욱 벌어졌다. 임진왜란의 와중에 두 세력이 번갈아 정국을 주도하다가 전쟁 끝 무렵에는 남인이 주도권을 잡았고, 전쟁이 끝나자 척화를 주장한 북인이 대거 관직에 진출하였다. 주도권을 쥔 북인은 선조 말년에 주27과 주28으로 갈라졌고, 이들은 다시 어느 개인을 지지하는가에 따라 여러 갈래로 나뉘었다.

이황과 이이 등 주요 인물들이 일본이 전쟁을 일으킬 수 있다고 예견하였다는 사실, 나아가서는 전쟁을 겪는 가운데서도 붕당의 대립과 분기가 이루어졌다는 사실에서 이 시기 사림정치에 어떤 문제가 있었는지 드러나고 있었다.

1608년 광해군이 즉위함으로써 대북세력이 정국의 주도권을 잡았다. 이것은 대북세력이 세자 시절 광해군을 지원하였고, 또 임진왜란에서 의병 활동을 활발히 전개하였으며, 일본에 대해 전쟁을 주장하며 명분을 쌓았기에 가능한 일이었다. 광해군은 여러 붕당의 협조 위에 정치를 하고자 시도하여, 처음에는 대동법 실시와 같은 성과도 낼 수 있었다. 그러나 결국 대북세력에게 끌려다니는 꼴이 되어, 사림세력 대부분이 그의 적이 되었다.

대북세력은 선조의 계비인 주29를 주30으로 격하하여 서궁에 유폐하고 그 소생인 영창대군을 죽이는 주31를 감행하였기 때문이다. 이에 비해 광해군이 명에 대한 주32를 최우선으로 삼지 않는 외교 정책은 붕당의 차이와 관계 없이 사림세력 전반으로부터 반발을 불러왔다.

광해군 때 대북세력이 보인 일당전제적 정치행태는 서인세력이 일으킨 인조반정으로 막을 내렸다. 정치권력을 장악한 서인세력은 남인세력을 국정 운영에 참여시켰고, 이로써 붕당정치의 틀이 세워졌다. 그러나 서인 안에도 남인에 대한 생각의 차이, 이념 성향의 강약의 차이 등에 따른 분파가 있었다. 인조반정은 광해군이 ‘조선을 구해준 명에 대한 의리를 저버렸다’는 판단에 사림세력 대다수가 동의하였기 때문에 가능하였다. 그 결과 인조 때의 사림정치는 서인세력이 주도하고 남인세력이 참여하는 틀이 갖추어졌다.

그러나 당시의 정치는 이괄의 반란에 이어 정묘호란과 병자호란이 일어나도록 하였다는 점에서 선조 때 정치적으로 실패하였던 궤적을 크게 벗어나지 못하였다. 임진왜란 때의 피해를 극복하지 못한 상태에서 병자호란에 이르기까지 연이어 전쟁을 치르면서도 정치세력은 피해 극복을 위한 정책의 합의를 이루지 못하였다. 그 양상의 중심축이 반정에 참여한 공신 계열과 그렇지 못한 일반 사류 사이의 대립이었다.

이들의 대립 축은 두 호란을 겪으면서 청(淸)과의 화해를 주장하는 주33과 화해를 거부하는 척화론으로 바뀌어 이어졌다. 병자호란 이후 청의 감시를 받는 가운데 최명길을 중심으로 하는 주화론자들이 정치를 주도하였으나, 양반들은 대부분 척화론을 추종하였다. 그러므로 주화론자들이 주도하는 정치가 원만하게 이루어질 수 없었다. 1645년(인조 23) 청에 대해 우호적이던 소현세자가 의문의 죽음을 맞고 주34이 세자로 책봉된 것은 그 맥락에서 일어난 사건이었다.

1649년 효종이 즉위하면서 송시열, 김상헌 등의 척화론자들이 대거 정계에 진출하였고, 효종은 청에 대하여 복수하고 치욕을 갚는다는 것을 명분으로 내세워 청을 정벌하고자 북벌을 추진하였다. 효종은 군비를 강화하고 대동법을 확대하는 등 재정을 확충한 후 송시열에게 협조를 구하였으나, 송시열은 국왕과의 독대를 자신의 입지를 강화하는 소재로 삼았을 뿐, 적극 협조하지는 않았다. 효종이 북벌을 표방하고 국정을 주도한 까닭에 이 시기에는 실무형 관료들의 활동이 두드러졌고, 국정 운영에서는 대체로 서인이 주류를 이루면서 남인 일부가 참여하는 구도가 연장되었다.

17세기 후반 청의 중국 지배가 확고해지자, 사림세력 각자의 내심이 어떻든 겉으로는 공통의 목표이던 북벌론이 힘을 잃어, 붕당 사이에 대립이 재연될 가능성이 커지게 되었다. 이러한 조건 위에서 발생한 것이 두 차례의 주35 논쟁을 둘러싸고 벌어진 정치적 대립, 곧 예송(禮訟)이었다. 먼저 1659년 효종이 사망하였을 때 첫 번째 예송이, 1674년 효종비인 인선왕후(仁宣王后)가 사망하였을 때 두 번째 예송이 일어났는데, 인조의 계비 장렬왕후(莊烈王后)가 어떤 복을 입어야 하는가가 대립 내용이었다.

서인들은 대체로 예의 보편성을 주장하여 효종을 둘째 아들로 보아 가벼운 복을 입어야 한다는 의견에 가담하였고, 남인들은 대체로 왕실 예법의 특수성을 주장하여 효종이 왕위를 승계하였으므로 적장자(嫡長子)로 보고 복을 입어야 한다는 의견에 가담하였다. 이 복제 논쟁은 학술적인 성격을 띠어 처음에는 각자의 주장이 반드시 학연이나 붕당과 일치하지 않았으나, 점차 정치적인 성격이 짙어지면서 붕당 사이의 논쟁이 되고 말았고, 각기 예송에서 승리한 붕당이 정국의 주도권을 잡게 되었다.

2.1.5. 사림정치의 파탄과 왕권

왕정체제 속에서 크게 확대된 정치세력을 대표하여 사림들이 정치를 주도하는 일은 전에 경험한 적이 없는 새로운 정치행태였다. 유생들은 양반층만이 아니라 서민의 의사까지 대변한다고 자부하였고, 사림세력은 유생들의 공론을 대변한다고 자부하였다. 이조 낭관과 삼사 관원들을 중심으로 질서를 갖추어 문신 당하관들이 당상관과 국왕에 대해 상당히 자율적으로 정치행위를 할 수 있었던 것이다.

그러나 대의기구를 갖추지 못한 상황에서 사림세력 내부에서 의견 대립이 일어나면 논쟁 수준을 넘어서서 상대 붕당을 적대시하고 나아가 멸종시킬 대상으로 낙인을 찍어 공격하게 되었다. 붕당 사이의 싸움이 격렬해지자, 사림정치는 사회 모순을 개혁하는 길에서도 멀어져 갔다. 이로써 사림정치는 파탄 국면으로 접어들어, 주36정치와 주37정치를 거쳐 세도정치로 변질되었다.

2.1.5.1. 환국정치

예송이 진행되는 동안 차츰 상대 붕당을 배척하고 혐오하는 경향이 심해져 갔다. 더구나 국왕의 권위와 관련된 주제를 갖고 신료들이 논란을 벌이는 일이 국왕에게 달가운 일일 수 없었다. 더구나 효종 말엽 이후 20년 가까이 조선시대에서 가장 극심하게 연속되는 주38을 겪는 중이었다. 한편 청의 대륙 지배가 안정을 찾아감으로써 북벌론의 타당성이 옅어진 상황에서 조선의 국왕은 정치 주도를 위한 새로운 수단이 필요하였다.

이러한 조건에서 붕당이 상호 배척 수준을 넘어 상대 세력을 모두 죽이겠다고 싸우는 것을 국왕이 비판하며 개입하는 것이 가능해져 환국이 반복하여 일어났고, 그 결과 전보다 정국 운영에서 국왕이 강한 권한을 행사할 수 있었다. 환국이 발생하기 시작한 숙종 때는 상품화폐경제가 전국적으로 전개되고, 신분제와 주39 사회의 세력 판도에 변화가 진행되던 시기였다. 환국은 이러한 커다란 사회 변동과도 관련을 맺으며 반복하여 일어났다.

1674년(숙종 즉위)의 갑인환국 이후 1728년(영조 4) 이인좌의 난까지 50여 년간 아홉 차례 환국이 발생하였다. 아직 환국정치의 초입부인 1685년(숙종 11)에는 낭관의 인사권 행사를 제한하여 환국이 더 쉽게 이루어질 수 있도록 되었다. 숙종 전반기에는 남인과 서인 사이에서 정국의 주도권이 바뀌는 형태로 환국이 전개되었다.

남인 중 왕실과 관계가 많은 세력이 군사지휘권을 장악하려는 기미를 보이자 숙종이 이들을 축출하고 서인세력을 다시 관직에 진출시킨 ‘ 경신환국’, 숙종과 소의(昭儀) 장씨 사이에 태어난 왕자의 지위와 이 왕자를 세자로 책봉하는 문제를 놓고 국왕의 뜻에 반대하던 서인들이 밀려난 ‘ 기사환국’, 폐비되었던 인현왕후(仁顯王后) 민씨를 복위하고 세자의 생모 장씨를 다시 왕비에서 빈(嬪)으로 강등하는 조치와 함께 남인을 물러나게 하고 서인을 등용한 ‘ 갑술환국’이 이어졌다.

갑술환국 이후에는 서인에서 갈라진 노론과 소론이 희빈장씨 소생 세자, 곧 경종을 놓고 대립하여 정국의 주도권을 주고받았다.

1710년(숙종 36) 당시 정국을 주도하던 소론의 지도자 최석정이 지은 『 예기유편(禮記類編)』을 걷어 불태우게 한 조치를 계기로 소론이 퇴조하고 노론이 득세한 경인환국, 1716년(숙종 42) 소론의 영수로 인정받던 윤증의 부친 윤선거의 문집을 훼판하토록 하고 이듬해에는 윤선거와 윤증 부자의 관작을 추탈토록 한 숙종의 처분으로 노론이 주도권을 한층 강화한 주40’ 등은 완만한 정국 변동이었다.

이 와중에도 1708년(숙종 34)에 대동법을 전국적으로 시행하고, 1720년(숙종 46)에는 미진하나마 120여 년 만에 전국적인 양전을 시행함으로써 통치의 군란상을 다소나마 완화할 수 있었다.

그러나 숙종 말년에서 영조 초년 사이에 노론과 소론이 왕위 승계를 놓고 대립하자 환국에 따른 정치적 파장도 급격히 커졌다. 1721년(경종 1, 신축)부터 그 이듬해 1722년(경종 2, 임인) 무렵에는 경종의 이복동생인 연잉군(延礽君) 이금(李昑)을 왕세제로 책봉하는 문제를 둘러싸고 소론이 노론을 대거 숙청하고 주도권을 장악한 ‘신임환국’이 일어났다.

1724년(경종 4) 연잉군이 즉위하면서 소론 강경파인 준소계, 1725년(영조 1)에는 온건파인 완소계까지 내몰고 노론이 정국의 전면에 진출한 ‘ 을사환국’이 일어났다. 노론이 신임옥사 당시 처벌된 노론 계열의 인물들을 신원하고 소론을 처벌할 것을 집요하게 주장하자, 영조가 1727년(영조 3) 노론 인물들을 핵심 관직에서 물러나게 하고 소론을 불러들이는 ‘ 정미환국’이 일어났다.

이처럼 환국은 정치를 주도하고 있는 붕당 또는 그 안의 특정 세력에 대해 옳고 그름을 따지는 일이 생겼을 때 국왕의 권위로 이를 결정하고 주도권을 어느 붕당 또는 그 안의 특정 세력에 넘겨주어 정치적 국면의 변환이 이루어진 것을 말하였다.

서로 대립한 붕당과 세력은 국왕을 향해 주장을 관철하고자 호소하였고, 그 수단은 언론 삼사의 언론 활동과 상소 등이었다. 그 내용은 충과 효 등 도덕성 또는 인성에 대한 것이 중심이었고, 백성의 삶을 좌우하는 정책과는 거리가 있었다. 환국의 결과로 남인이나 소론이 주도권을 쥐기도 하였으나, 전반적으로 노론세력이 더 커져 독주가 강화되는 흐름이 거세지는 속에서 환국이 일어나고 있었다.

2.1.5.2. 탕평정치

노론세력이 영조를 왕위에 올릴 대상으로 선택하였다는 사실은 역사적 발전 양상을 내포하고 있었으나, 왕권의 논리로는 수용하기 어려운 일이었다. 조선의 정치는 새로운 전환이 필요한 단계에 접어들고 있었지만 왕정 외에는 대안이 없었다. 당시의 정치세력이 알고 있는 범위 안에서 판단하면, 국왕의 붕당에 대한 정치 주도권 행사가 가장 확실한 대안이었다.

그러므로 영조는 노론의 지지를 받아 왕위에 올랐음에도 노론의 구속에서 벗어날 길을 찾아야 하였다. 영조는 노론과 소론, 또 그 내부에서 분기하여 나온 정치집단들을 조정하고 통제하면서 정치 주도권을 행사하는 탕평정치를 지향하였다. 이인좌의 난을 진압한 뒤 영조는 더욱 강력하게 붕당을 부정하며, 붕당 관련 주장이 온건한 자들을 등용하였고, 이후 탕평정치가 전개되자 환국은 발생하지 않았다.

국왕이 정치를 주도해야 한다는 주장은 숙종 연간부터 제기되었으나, 어느 붕당에게 정치 주도권을 줄지를 정하는 선에 머물렀다. 탕평정치는 이를 넘어서서 붕당의 존재를 인정하는 위에서 국왕이 주도하는 정치행태였다. 영조는 각 붕당이 명분으로 내세우는 의리를 사족의 공론이 아니라 당론(黨論)일 뿐이라고 비판하며 국왕이 세도(世道)의 주인이라고 주장하였다. 그리고 각 붕당이 공존하는 위에서 국왕이 정치를 주도하는 방안으로 조제보합을 핵심으로 하는 완론 탕평을 제시하였다.

이에 대해 각 붕당에서 반탕평론이 득세하였음에도 불구하고 영조는 재위 내내 탕평을 추진하였고, 결국 각 붕당에서 반탕평론이 퇴조하였다. 나아가 영조는 자신에 동조하는 인물들을 끌어들여 혼인 관계를 맺기도 하며 측근 세력으로 삼았다. 이로써 붕당은 정치집단으로서의 정체성을 상실해 갔고, 영조의 권위는 점차 강화되어 갔다.

이러한 변화는 붕당의 존재를 공인하였다는 것을 제외하면 중대한 정치적 퇴보였다. 그럼에도 이 시기에 이르러 비로소 균역법을 시행하여 양역의 폐해를 줄인 것을 비롯하여 서민의 이익을 보호하기 위한 여러 조치를 시행할 수 있었다는 사실이 중요하였다. 영조는 재위 초엽부터 말엽까지 몇 차례에 걸쳐 억울한 판결을 줄이고 혹독한 형벌을 금지하였는데, 이것은 관직자와 아전들의 수탈 수단을 약화시키려는 조치였다.

탕평정치를 전개하면서 왕조 초기의 역사에 대한 정보를 얻은 영조와 그의 측근 인사들은 의례와 법제 등을 정비하여 17441749년(영조 2025) 동안에 주41』, 『 속대전』, 『 속병장도설』을 간행 반포하여 국왕의 권위를 강화하였다. 그 위에 균역법을 실시함으로써 중앙집권력이 한층 더 강화되었다.

영조 재위 말엽에 이르러 그의 측근들은 긴밀하게 연결된 특권집단을 형성하였다. 이들은 판서 이상의 요직을 맡다가 물러난 뒤에도 기능이 강화된 비변사의 당상 직책을 장기간 담당하면서 사적 이익을 추구하였다. 이에 반해 이조 낭관의 주42이 폐지되는 등의 이유로 언관을 비롯한 당하관의 자율성이 훼손되어, 고위 관료들의 지휘권이 강화되었다. 그 결과 왕권이 강화되는 한편 당상관의 권한도 강화되고, 정치행태도 상당 정도 조선 초기와 비슷하게 바뀌었다.

영조를 둘러싼 특권집단은 새로운 정치집단의 진출을 막는 등 문제를 야기하였다. 1762년(영조 38) 영조가 자신의 정국 운영의 방향을 바꾸고자 하는 기미를 보였던 주43를 죽이는 사건이 일어난 데에는 여러 원인이 복합적으로 작용하였는데, 특권집단이 영조의 행동에 동조 또는 방조하였던 것이 중요하게 작용하였다.

정조는 영조 때보다 의리를 존중하는 준론 탕평을 표방하여, 각 당색의 논의를 대표하는 논자들을 아우르는 탕평을 내세웠다. 국왕이 온 백성의 어버이라는 오랜 관념과 국왕이 스승이라는 영조의 생각을 계승한 정조는 학문에 대한 스스로의 자부심까지 갖추고 국정 운영의 중심이 되고자 하였다. 이러한 정조의 의지 앞에서 붕당은 인정될 수 없었다. 정조는 자신의 뜻을 펼칠 중심 기관으로 규장각을 설치하여 종합적 학술 정무기관으로 확장하며, 규장각을 통하여 신진 관료들을 육성하고 기존 관료들을 재교육시켰으며, 국왕이 독점할 정보를 수집 관리하는 한편 정책 개발, 감찰 기능까지도 담당하게 하였다.

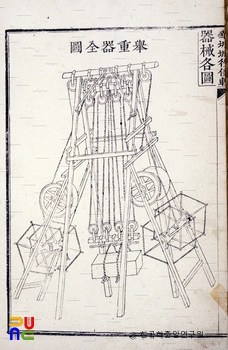

정조 재위 초기에는 당하관의 집단적 자율권을 인정하여 이조 낭관의 통청권을 일시 부활하였으나, 재위 중반에 이를 다시 폐지하고 재상의 권한을 강화하였다. 정조 또한 영조가 예와 법 등을 정리하여 권위를 강화한 방법을 계승하여 17851790년(정조 914) 동안에 『 대전통편』을 편찬하여 다시금 법제를 정비하였다. 또 의례를 더 자세히 규정한 『 춘관통고』와 군사들의 전투기술을 중심으로 한 실전 훈련서인 『 무예도보통지』를 편찬하였다.

정조가 장용영을 신설하여 군문을 통일함으로써 병권을 장악한 것은 매우 중요한 변화였다. 화성을 축조하여 지방 경제의 새로운 중심지로 삼고 여기에 장용영을 설치하여 지방에 대한 지배를 강화하려 하였으며, 신해통공을 실시하여 특권 상인을 통제함으로써 상업의 활성화를 꾀하였다.

정조가 탕평정치를 전개하는 동안 일반민이 국왕에게 억울함을 직접 호소할 길을 넓히고, 주44이 주45이 나아갈 수 있도록 허용하고, 주46을 혁파하는 등 민의 이익을 보호하기 위한 조치를 취하였다는 사실은 매우 주목된다. 이러한 정조의 정책은 성장하는 중간계층을 포섭하여 자신의 정치 기반을 넓히려는 방향이었다.

2.1.5.3. 세도정치

정조 때의 탕평정치는 붕당을 타파하고 외척을 포함한 기득권 집단을 제어하여 왕권을 강화하는 쪽으로 추진되었다. 그 결과 정치권력이 어느 정도 국왕에게 집중되었는데, 국왕 개인의 학문적, 정치적 역량이 바탕이었다는 점에서 후대의 국왕이 계승하기에는 쉽지 않은 방법이었다. 이러한 상황에서 정조가 급작스럽게 사망하자 국왕에게 집중되었던 정치권력이 순조에게로 순탄하게 이어지지 못하였다. 선왕의 결정이라는 이유로 공노비 해방을 시행하였음에도, 장용영을 해체하여 병력과 재정을 가져왔던 군영으로 모두 되돌렸고, 그 권력의 중심도 세도가문에게 넘어가, 세도정치가 시작되었다.

세도정치는 서울에 기반을 둔 소수의 유력한 가문이 정국의 주도권을 배타적으로 장악하여 행사한 정치 운영형태이다. 1800년에 즉위한 순조는 정국 운영의 구심점이 되기에는 역부족이었다. 이에 권력 집중의 중심이 국왕으로부터 세도가문으로 이동하였다. 안동 김씨, 풍양 조씨, 반남 박씨, 대구 서씨 등의 가문이 불천위 제사를 중심으로 큰 세력을 형성하여 관직 인사 등을 과점하였다. 이들은 왕실과 외척 관계를 형성하여 왕권을 배경으로 자신들의 권한을 확대하고, 권한이 비대해진 비변사를 장악하고 배타적 연합체를 이루어 다른 세력의 정치적 진출을 차단함으로써 국가의 공적 기능을 자신들의 사리를 추구하는 데에 사용하며 사회 모순을 증폭시켰다.

이에 농민들이 이전과는 다른 모습으로 농민항쟁을 일으켜 저항하였다. 1811년(순조11) 홍경래 등이 주도한 평안도 농민항쟁, 1862년(철종13) 삼남 지방을 시작으로 전국 여러 고을에서 일어난 임술민란 등이 대표적인 예이나, 기존 체제를 뒤엎고 새로운 체제를 세울 만한 역량을 갖춘 것은 아니었다.

1863년에 고종이 즉위하면서 그의 생부 흥선대원군 이하응이 실권을 장악하였다. 흥선대원군은 세도정치기에 기득권을 갖고 있던 가문과 그에 속한 인물들을 대거 축출하였으나, 세도정치의 틀을 극복하지는 못하였다. 왕권을 강화하고 명령 계통의 일원화를 위해 의정부와 주47를 부활시켜 정치 · 군사의 최고 기관으로 삼는 개혁을 하였으나, 실상은 비변사의 구성과 운영방식을 계승하고 있었고, 주요 관직 담당자가 왕실의 외척 가문 출신이 중심이던 것에서 왕실 내척 인물 중심으로 바뀌었을 뿐이었다.

이러한 한계를 안고서 왕실의 권위를 높이고 국가의 존엄을 지키기 위해 경복궁을 중건하고 쇄국정책을 강행하기 위해서는 막대한 재정이 필요하였다. 국가 재정의 확충을 위해 양전을 하고, 주48를 시행하여 양반도 군포를 내게 하고, 환곡의 폐단을 바로잡기 위해 주49를 실시하여 어느 정도 성과를 거두었으나, 재정 부족을 피할 수 없었다.

이에 대처하여 당백전을 주조하고 청전(淸錢)을 수입하여 유통한 일은 경제의 혼란을 초래하였고, 많은 서원을 철폐하여 그 소유 전지와 노비를 몰수하고 지방 양반층의 횡포를 막고자 한 정책은 양반 유생들의 맹렬한 반대를 야기하였다. 1866년(고종 3)의 병인박해와 병인양요, 제너럴 셔먼호 주50, 1871년(고종 8)의 신미양요 등은 이하응이 양반과 유생들의 지지를 받게 한 주요 사건이었다.

그런데 이하응은 이미 1864년 전국의 서원을 조사하여 불법으로 지은 서원을 국가에 귀속시켰고, 이후 1870년까지 만동묘와 화양서원 철거, 서원에 딸린 토지에서의 세금 징수, 명령을 어긴 서원을 없앴다는 명목으로 취해진 대규모 서원철폐가 이어진 것을 보면, 그에게는 권위의 독점이 더 중요하였다.

1873년 이하응이 권좌에서 물러난 뒤 형식적으로는 고종의 친정이 시작되었으나, 실제로는 그의 외척인 민씨 중심의 세도정치가 부활하였다. 새 정권은 중국에서 일어나고 있던 사건들에 대해 보다 구체적인 정보를 얻고 있었으나, 제국주의로 치닫고 있던 당시의 세계를 이해하고 있지는 못하였다. 그런 상황에서 조선은 개항을 하지 않을 수 없었다.

2.1.6. 국민국가 수립 시도와 좌절

개항 이후 조선은 외침으로부터 국가 주권을 수호하며 안으로는 국민국가를 수립해야 하는 상황에 놓였다. 조선의 정치 지도자들이 조선이 처한 국제정치의 환경과 세계사적 흐름을 파악하는 데에는 많은 시간이 필요하지 않았다. 그러나 이들이 정확한 이해를 하기에는 꽤 많은 시간이 필요하였고, 그 동안 적지 않은 비용을 치러야 하였다.

그들은 갑오농민혁명과 청일전쟁을 겪고 나서야 차츰 조선의 정치가 이루어야 할 목표를 선명히 보기 시작하였다. 이 목표를 달성하는 데에는 국왕과 왕권이 매우 중요하였다. 문제는 국왕 고종에게 조선의 정치가 이루어야 할 목표를 설득할 수 있거나, 강제할 수 있는 정치세력이 존재하지 않았다는 데서 발생하였다.

2.1.6.1. 개항에서 갑오개혁까지

조선 정부는 개항한 뒤에도 기존의 정책을 바꿀 뜻이 없었으나, 결국 청의 요구에 따라 개화 정책을 추진하였다. 고종은 청의 총리각국사무아문을 본따 통리기무아문을 설치하여 청 방식의 개화를 추진하였다. 이어서 일본에 주51을, 청에 영선사를 보내 일본과 청에서 전개되고 있는 근대 문명을 조사하고, 일본식 근대 병력 양성을 위한 교련병대[별기군] 설치에까지 이르렀다. 이렇게 1880년대에 전개된 일련의 개화 정책은 민씨정권에 가담한 온건개화파들이 고종의 명령을 받들어 추진한 것이었다.

고종의 친정을 계기로 흥선대원군이 권좌에서 물러난 뒤 명성황후는 점차 여흥 민씨 인물들을 중심으로 자파 세력을 형성하여, 1895년 시해될 때까지 조선의 정치에 큰 영향력을 발휘하였다. 1880년 이후 명성황후의 친족들이 중앙정계의 요직을 거의 다 차지하여 매관매직과 조세 증수 따위의 전횡이 심하여 민심의 반발을 초래하였다.

1882년 임오군란 때 선혜청 당상 민겸호 등 민씨 인물 상당수가 살해당한 이후에 이들은 친청노선을 선택하여 개화당의 급진 개화운동에 반대하며 청에 의존하였다. 갑신정변에 이어 동학농민운동에 대해서도 이들은 청에 군대 파견을 요청하였다.

개항 후부터 김옥균을 중심으로 형성된 개화당은 부국강병을 이룩하여 근대적인 자주독립국가를 건설하는 데 목적을 두었다. 급진개화파라고도 알려진 이들은 임오군란을 계기로 군대를 파견한 청이 조선을 사실상 지배하는 상태가 되고, 민씨 정권이 청을 배경으로 삼아 압박을 하자, 1884년 갑신정변을 일으켰다. 개화당은 정권을 장악한 뒤 청의 간섭을 배제하고 일본의 메이지유신을 모델로 삼아 개혁을 실현하고자 하였다.

김옥균 등은 청이 베트남을 침공하여 청불전쟁으로 번지자, 자신들이 조선에 있는 일본군 병력을 빌려 정변을 일으켜도 개입하지 않으리라고 낙관적으로 전망하였다. 그러나 예상과 달리 청군이 적극적으로 개입하고, 일본 정부는 청과의 충돌을 회피하려고 발을 빼고, 조선 내부의 지지도 얻지 못해 권력을 장악한 지 3일 만에 실패하고 말았다. 그러나 이 정변의 의도는 10년 뒤의 갑오개혁으로 연결되었다.

고종 재위 초기 흥선대원군이 집권하는 10년 동안 주춤하였던 농민항쟁은 개항 전후부터 다시 활발해졌고, 목적 또한 정치적 색채가 짙어져 지배층의 수탈과 외세의 침입에 대한 저항을 표방하게 되었다. 임술농민항쟁을 거치며 지역별로 농민조직이 발달하고 있었으나 농민은 아직 정치세력화하지 못하고 있었고, 이들을 대변하는 세력 또한 없었다. 이러한 상황에서 동학은 농민들에게 조직과 정신적 공감대를 제공하였고, 결국 농민들은 1894년 봄과 겨울 두 차례에 걸쳐 동학의 이름으로 봉기하였다.

동학농민군이 조선왕조를 부정하는 데에는 이르지 않았으나, 정치세력은 개화를 지향하는 세력과 주52를 주장하는 세력을 막론하고 모두 이들을 도둑떼로 치부하며 가치를 부정하였다. 그러나 동학농민군이 요구한 폐정개혁 조항은 결국 상당 정도 갑오개혁 등에 반영되었다.

1차 봉기한 농민군이 전주화약을 맺고 해산한 뒤에도 일본군은 철수하지 않고 계속 주둔하면서 왕궁을 점령하고 청일전쟁을 일으키자, 동학농민군은 10월에 다시 봉기하였다. 이 제2차 봉기에는 동학의 주53뿐만 아니라 주54도 가담하였으나, 12월에 우금치전투에서 일본군에게 대패하였다. 1894년 2월부터 1895년 초까지 계속된 동학농민혁명은 실패로 끝났지만, 이를 통해 농민들의 정치의식이 높아졌고, 일부는 이후 전개된 반일의병운동으로 이어졌다.

지방의 양반층은 이 시기에도 정치에서 소외되어 있었다. 개항 이후 민씨정권이 개화정책을 서두르자 지방 양반세력의 불만이 커졌다. 1880년에 청나라 황준헌의 『 조선책략』이 국내에 반포되면서 유생들의 격렬한 척사위정상소가 이어졌고, 소외감이 상대적으로 더 컸던 영남의 유생들은 만인소를 올렸다.

이에 따라 민씨정권이 곤경에 처하자, 승지 안기영은 권정호와 함께 흥선대원군과 결탁하여 고종을 폐위하고, 고종의 이복형으로 한직에 밀려나 불평을 품고 있던 이재선을 국왕에 추대하고 흥선대원군이 권력을 잡게 하려고 계획을 짰다. 이 정변 음모가 탄로나자 민씨정권은 이를 이용하여 위정척사 세력을 통제하였다. 동학농민군이 봉기하자 지방 각지의 양반층이 의병을 조직하여 농민군을 공격하였다.

갑오개혁의 추진 배경은 일본에 의해 마련되었으나 개혁의 주체는 온건개화파 계열의 조선 관료였고, 초기의 개혁 내용은 그들이 구상한 것이었다. 이들은 왕실과 정보의 권한을 구분하여 국왕의 자의적 통치행위를 막고, 세습신분제를 폐지하여 능력 본위의 사회를 건설할 것을 지향하였다.

경제에서도 재정 일원화와 도량형 통일 등 중요한 개혁이 있었으나, 근본적인 변화가 필요한 토지제도의 개혁은 없었고, 특히 주권을 지키기 위한 개혁은 거의 없었다. 이어서 청일전쟁에서 승세를 잡은 일본이 개혁에 개입하여 일본이 식민지로 조선을 지배할 때 필요한 제도 변화도 포함하게 되었고, 내각도 친일 인사들로 교체되었다.

아직 갑오개혁이 진행 중이던 1895년 청일전쟁이 끝나고 시모노세키 주55 체결에 이어 주56으로 일본이 요동반도를 차지하지 못하는 사태가 벌어지자, 일본이 조선에서 누리던 지배적 지위가 급격히 약해졌다. 박영효 내각은 무너지고, 새로 들어선 김홍집 내각에는 미국이나 러시아와 가까운 인사들이 등용되었다. 일본은 이러한 변화의 이유가 조선의 왕비에게 있다고 보고 궁궐을 공격하여 왕비를 살해하여 잠시 세력을 회복하였으나, 이 을미사변은 단발령을 계기로 각지에서 의병이 일어나는 원인으로 작용하였다.

고종은 왕비가 사망한 후 드디어 정치 전면에 모습을 드러내 일본의 간섭에서 벗어나고자 움직이기 시작하여, 미국 공사관으로 피신하려다 실패한 뒤 1896년 2월 러시아 공사관으로 피신하였다. 이 아관파천이 일어나자 개혁에 참여한 개화파 인사 다수가 살해되었고, 일부 개혁 조치도 폐기되었다.

2.1.6.2. 대한제국

고종이 러시아 공관에 있는 동안 러시아 등 열강의 의권 침탈이 본격화하였다. 국왕이 외국 공관의 보호 아래 있다는 것이 국가적 수모에서 그치지 않고 실질적 위기임을 파악한 관료와 지식인들이 자주독립국가를 이루어야 할 필요성에 공감하고 독립협회를 세워 운동을 전개하였다. 고종은 주57을 바라는 거국적 염원을 바탕으로 왕권을 회복하고 나아가 권위를 더 높이고자 하였다. 그 성과가 대한제국 수립이었다.

대한제국은 1897년에 조선 국왕을 황제로 격상하고 독자적인 연호를 채택하며 국호를 바꿈으로써 성립되었다. 대한제국의 집권층은 친러파가 중심을 이루었다. 그들은 제정러시아의 전제 황정을 모방하여 「 대한국국제」를 제정하였다. 분리되었던 황실과 정부의 행정은 구분이 모호해졌고, 주요 세금이 정부가 아닌 황실로 들어갔으며, 황제가 모든 분야에 전제적 권한을 행사할 수 있었다.

이러한 조건에서 이루어진 광무개혁은 국가재정을 확충하고 자본주의적 산업 기반과 근대적 국가체제를 갖추고자 하였음에도 한계가 뚜렷하였다. 황실재정의 가장 큰 몫이 군사력 증강에 투입되었는데, 국방을 위해 설치한 진위대보다 황제의 친위대와 시위대를 위한 몫이 더 컸다. 그 결과 러일전쟁이 일어났을 때 대한제국의 군대는 별 구실을 할 수 없었다. 당시 실권자였던 조병식 등은 민권 신장과 입헌군주제를 요구하며 외국에의 이권 양도를 반대하는 독립협회를 탄압하고, 경제권을 장악하여 근대적 회사와 기업, 은행 등을 설립하여 경영하며 사적 이익을 추구하였다.

독립협회는 처음에는 왕실의 지원을 받으며 고급관료와 지식인들이 주도하였으나, 차츰 여러 층위의 사람들이 회원으로 활동하는 단체로 성장하여, 1898년 말까지 구국 독립운동을 전개하였다. 이들은 첫 사업으로 주58을 세운 뒤 『 독립신문』을 발간하고 강연회와 토론회, 집회 활동을 하여 근대 정치에 대한 지식을 알리고 권리 의식을 전파하였다. 러시아의 내정간섭이 노골화하자 종로에서 만민공동회를 개최하는 등 반러여론을 조성하여 러시아의 절영도 주59를 막아내는 목적을 달성하였다.

그런데 정부가 독립협회 회원을 유언비어 유포죄로 체포하고 재판 없이 황제의 칙명만으로 유배형에 처하자, 독립협회도 자유 민권 운동과 내각 개편 운동, 나아가 의회 설립 운동을 벌여 대응하였다. 독립협회의 활동은 중추원 개편을 담은 새 관제 반포까지 이끌어내 잠시나마 국민참정권을 실현하는 성공을 거두었으나, 독립협회가 왕정을 폐지하고 공화정을 시행하려 한다는 공격을 받고 결국 강제 해산되었다.

당시 독립협회는 러시아의 침투에 대해서는 적극적으로 반대하면서도 미국이나 일본의 이권침탈에 대해서는 너그럽게 대하였고, 의회설립을 급박하게 추진하였다는 등의 한계가 있었으나, 왕정 이외의 정치가 가능하다는 것을 알리며 정치의식의 전반적인 변화를 불러왔다는 점에서 큰 성취를 이룬 셈이었다.

2.1.6.3. 통감통치와 대한제국의 멸망

삼국간섭 때부터 한반도를 둘러싸고 러시아와 날카롭게 대립하던 일본은 1902년에 영일동맹을 맺음으로써 러시아에 대해 우위를 차지하였고, 1904년에는 러일전쟁을 일으켰다.

일본은 청일전쟁 때처럼 먼저 고종을 장악함으로써 대한제국을 장악한 뒤 전쟁에 들어갔고, 전쟁에서 승리한 뒤 1905년에 강제로 을사조약을 맺어 대한제국을 보호국으로 만들었다. 독립협회와의 합의를 뒤집고 황제전제정치를 확고히 한 결과는 보호국이 되는 절차는 물론 뒤에 식민지가 되는 절차도 황제가 재가하고 내각 대신들이 동의하는 것으로 끝이었다.

을사조약에 따라 일본은 통감부를 두고 이토 주60를 통감으로 임명하여 외교를 한다는 구실로 대한제국의 내정 전체를 관리하였다. 이로부터 1910년까지 유생에서 고위 관직을 지낸 주요 인물에 이르기까지 많은 인사가 상소와 자결로써 저항하였고, 안중근은 이토 히로부미를, 장인환과 전명운은 미국인 외교 고문이었던 스티븐스를 사살하여 저항 의사를 표현하였다. 나아가 많은 국민이 의병 활동을 통해 저항하였고, 지식인들의 애국계몽운동도 전개되었다.

항일의병은 1895년 왕비 시해사건과 단발령을 계기로 지방 각지에서 대대적으로 일어났다가, 아관파천 후 왕명에 따라 대부분 해산하고 농민의병들만이 활동을 계속하였다. 을사조약을 전후하여 항일의병이 다시 대대적으로 일어나 의병전쟁이 전개되었으나, 전투력에 약점이 많았다.

그런데 이 을사의병이 전국적으로 번져나가고 있던 1907년 헤이그 밀사 주61을 이유로 고종이 강제 퇴위당한 일에 자극받아 의병에 참여하는 이들이 더 많아졌고, 군대 해산에 반발한 시위대와 진위대 군인들 상당수가 의병에 투신함으로써 조직과 무장이 강화되었다.

이로부터 의병 부대들의 연합 작전도 진전되어, 이해 12월에 13도 연합의병이 결성되어 서울 진공을 시도하였으나, 총대장 이인영이 이탈하고 군사장 허위가 지휘한 선봉대가 패배하여 작전은 실패하였다. 의병들은 1908년에도 연합부대를 결성하여 서울 진공을 시도하였다가 실패하였는데, 이 1907~1908년이 가장 활발히 의병전쟁을 전개한 때였으며, 그 성격에도 새로운 역사성이 나타나고 있었다.

당시 의병 지휘부는 각국 영사관에 의병을 국제공법상의 전쟁단체로 인정해줄 것을 요구하였고, 의병장 또한 1/4 정도만이 양반 유생 출신이었다. 1909년 의병전쟁의 중심이 호남지역으로 옮겨가자 일본군은 이른바 남한대토벌작전으로 수많은 서민과 의병을 살육하였다. 이후 1915년까지 일부 의병만이 산악지대에서 유격전을 펼쳤고, 많은 의병이 간도와 연해주로 옮겨가 독립군으로 활동하였다.

근대사회를 지향하는 민족운동은 독립협회의 활동을 통해 확대되었고, 독립협회가 해체된 뒤 러일전쟁을 전후하여 일본의 침략이 본격화하자 폭을 더 넓혀 애국계몽운동으로 전개되었다. 러일전쟁 중 보안회와 그 후신인 헌정연구회 등은 일본의 이권침탈을 막고 헌정체제를 세우고자 활동하였으나, 친일단체 일진회의 행위를 규탄하다가 통감부 설치 후 해산당하였다.

대표적 애국계몽운동 단체로 꼽히는 대한자강회는 을사조약 체결 이후 한국인의 정치 활동이 금지된 상태에서 1906년 헌정연구회의 후신으로 출범하여 정기 연설회를 열며 활발히 활동하였다. 그러자 일본은 1907년 고종 퇴위와 주62 체결에 반대한 것을 이유로 대한자강회를 강제 해산하였다. 대한자강회의 사업을 대한협회가 계승하여 회원 수만 명을 확보하고 정당정치를 주장하였으나, 일제의 지배를 인정하는 것이어서 항일운동과는 거리가 있었다. 당시의 조건에서 일제에 대해 비타협적 운동은 비밀리 전개할 수밖에 없었고, 신민회가 그러한 조직이었다.

애국계몽운동 단체들은 신문과 잡지 발간, 학회 운영 등을 통해 국민을 계몽하고, 회사를 운영하여 자본을 축적하고자 하였다. 당시 이들이 발간한 신문으로는 『 황성신문』, 『 대한매일신보』, 『 만세보』 등이 있었고, 지역을 기반으로 여러 학회가 결성 운영되었다. 애국계몽운동이 가장 활발히 전개된 분야는 교육으로, 관공립 학교의 14배에 가까운 2,000여 개에 달하는 사립학교 설립을 통해 근대적 교육을 보급하였다.

애국계몽운동은 지식인들이 벌인 국권 회복을 위한 계몽운동이었다. 계몽의 주요 내용은 국사와 국어, 국문 등 민족문화였고, 국권 회복 방법은 물질적 정신적 실력 증대였다. 실력을 양성해야 한다는 논리의 근거는 사회진화론이었으며, 따라서 이들에게 강자인 일본이 조선을 지배하는 것은 의심할 여지가 없는 진리였다.

이들은 대다수가 주권 상실이 초래할 결과에 둔감하였고, 주권 상실의 의미를 피부로 깨닫고 목숨을 걸고 싸우고 있던 항일의병을 도적떼로 간주하며 그들을 혐오하였다. 대한제국을 포함하여 조선시대 내내 지식인의 사회적 영향력이 매우 컸던 특성을 고려하면, 애국계몽운동은 대한제국의 멸망에 상당한 책임이 있었다.

2.2. 왕권과 양반관료제

조선의 국왕은 절대 권력을 휘둘렀다고 할 수는 없으나, 어느 정도 정통성을 갖추고 즉위하였으면 꽤 강력하게 국가를 지배할 수 있었다. 주변 강대국에 휘둘리다 결국 주권을 잃어 극동의 폴란드라는 이름을 얻었던 대한제국 시기에도 고종 황제의 지위와 권력은 초빙되어 재위하던 폴란드 국왕과 비교하면 매우 탄탄하고 강력하였다. 행정과 입법, 사법 모두에서 국왕 또는 황제가 최종 권한을 행사하였고, 주요 정책과 관직 인사에 대한 최종 결정권도 행사하였다.

그러나 국왕이 독단으로 권력을 행사하는 일은 많지 않았다. 폭군으로 악명이 높은 연산군조차도 대개 대신의 동의를 구하여 권력을 행사하였다. 어느 군주나 중요한 현안에 대해서는 대개 재상, 곧 2품 이상 관직자들을 불러 의견을 들었고, 중요성이 더 높으면 더 많은 관직자의 의견을 들었다. 이는 국왕이 자신의 뜻대로 일을 진행하기 위한 명분을 만드는 수단일 수도 있었으나, 여러 사례로 볼 때 훌륭한 의견을 찾는 좋은 방법이었다.

조선이 관료제 사회였다는 말은 양반 출신 관료들이 주도하여 운영하는 사회였음을 뜻한다. 양반 관료가 행사하는 권력은 관료인 까닭에 왕권에 의해 뒷받침되는 부분과 양반의 소유 토지 등의 경제력, 성리학 이념, 법률에 보장된 특권 등으로 구성되는 부분이 결합되어 내용이 복잡하였다. 이 가운데 경제력은 조선시대 동안 큰 변화가 있었다. 당초에 과전법에 이어 직전법, 직전세로 이어지면서 수조권적 토지지배가 존속하는 동안에는 고려시대만은 못하였지만 고위 관료들이 이를 바탕으로 상당한 경제기반을 구축할 수 있었다.

그러나 16세기에 직전세가 제대로 지급되지 않다가 폐지되고, 녹봉도 제 액수를 받지 못하게 되면서 관료들은 스스로 갖춘 경제력에 의해 체신을 유지해야 하였다. 이로부터 관료들의 왕권에 대한 독자성이 높아지고, 양반이 양인 신분 내의 한 계층에서 독립된 특권 신분으로 바뀌어 세습 성향이 강해지는 변화가 이어졌다. 이런 사실을 고려하면, 조선의 양반관료제는 시간이 흐를수록 퇴보하였다고도 할 수 있다.

『경국대전』 단계에서 조선의 중앙 관서는 87개였고, 그 중 행정 관서가 육조와 그 속아문 66개 등 72개였으며, 이 밖에 그 직무에서 행정의 비중이 큰 부서로 의정부, 한성부, 개성부, 승정원 등이 있었다. 그런데 육조의 66개 속아문 중 왕실의 생활과 의례 등을 위한 공상(供上)을 전적으로 담당하거나 겸하여 담당하는 관서가 19개로, 그 비중이 작지 않았다. 그나마 이는 건국 직후 30개였는데 태조~태종 때의 제도 개혁과 세종 때의 국용전제 실시에 따라 공상 담당 관서 다수를 폐지 또는 통합한 결과였다.

그 이후 18세기 말엽의 『대전통편』 단계에서 육조의 속아문이 54개로 줄었는데, 그동안 폐지되거나 통합된 관서의 반 이상이 공상 담당 관서이거나 주63과 연은전, 소격서 등 왕실의 독자적 제사 의례를 뒷받침하는 관서였다. 조선의 관료기구에서 왕실을 위한 행정을 담당하는 부분은 이와 같이 차츰 줄어갔으나, 대한제국 때 다시 대폭 확대되었다.

2.2.1. 양반관료제의 등장과 변천

조선은 양반이라야 관료가 될 수 있는 국가였다. 고려 때에 이어 조선 건국 후에도 양반은 문반과 무반의 관료를 합하여 부르는 이름일 뿐이었으나, 15세기 말엽부터 관료를 배출한 지배층도 차츰 양반이라 부르기 시작하였다. 법으로 명확히 특권 지배신분으로 규정한 일이 없음에도 조선 건국 후 약 한 세기가 지날 무렵 양반이 특권 지배신분으로 대두하였고, 이와 아울러 양반관료제 또한 모습을 드러내었다.

그 반면에 서리나 향리 출신이 관직에 진출하는 길은 매우 좁아져, 길이 끊긴 것이나 마찬가지가 되었다. 16세기를 지나는 동안에도 새로운 양반 가문이 등장하고 있었으나 이미 활력이 떨어져 있었고, 17세기 이후 등장하는 새로운 양반 가문은 기존 양반 가문의 벽에 막혀 관직자를 배출하지 못하고 토착세력으로 머무는 일이 많았다.

18세기에 상품화폐경제의 발달에 따라 경제력의 중앙 집중이 쉬워지자, 서울과 경기 일대에 거처하며 대대로 관직자를 배출해온 주요 가문 출신의 관직 점유율이 더 높아졌고, 지방 양반가 출신들은 과거 급제자라도 주요 관직에는 나아가기 어려워졌다. 이러한 경향분기(京鄕分岐) 양상은 19세기에 더욱 심해졌다.

제도와 의례로 보면 관료들을 대표하는 존재는 대신, 곧 의정들이었다. 그런데 양반관료제가 본격화한 뒤로 대다수 관료들의 생각에 대신은 제도와 의례 등 형식적인 측면에서만 관료들을 대표하고, 정치 행위에서는 국왕 편에 서 있거나 자신들과는 구분되는 기성세력일 뿐이었다. 문반 관직의 인사 행정을 담당한 이조의 낭관과 언론 활동을 담당한 사헌부 · 사간원 · 홍문관 관원들이 사림으로서의 정체성을 지니고 국왕 및 대신과 아울러 국정 운영의 한 축을 이룸으로써 양반관료제는 차츰 사림정치를 구현하는 제도로 작동하였다.

그러나 사림세력이 정치를 주도하게 되자 어느 당색에 속하는가가 더 중요해졌고, 그 양상은 붕당 사이의 대립이 심할수록 더 뚜렷하였다. 환국정치에서 세도정치에 이르기까지 국왕과의 친분이나 혼인관계가 주요 관직에 진출하는 데에 관건으로 작용하였고, 양반관료제는 사림정치와 거의 무관하게 작동하였다. 그럼에도 유생들의 논의가 결집되면 정치에 상당한 압력으로 작용하였다.

대신과 재상들은 대체로 기존의 질서와 제도를 유지하려는 성향이 강하였으나, 조선 초기에는 꼭 그렇지만도 않았다. 역사적 조건에 따라 새로운 법과 제도를 만드는 과정에서는 대신이나 재상들이 중심에 있어야 하였다. 조선 중기 이후에도 대동법이나 균역법과 같이 중요한 새로운 제도를 만들고 시행하는 데에는 대신과 재상이 중요한 구실을 하였다. 그러나 군주의 명령으로 법이 제정되는 형식의 힘도 중요하였다.

고종이 친정을 한 이후 대한제국 때까지 제도가 자주 개혁되었는데, 어느 세력이 고종의 생각을 움직이게 하였는가에 따라 개혁 내용이 결정되곤 하였다. 조선 초기에 강력하였던 대신과 재상의 영향력은 16~17세기 동안 약해졌다가 18세기에 탕평정치가 본격화하면서 다시 강해졌다. 소속 가문의 영향력이 행사되는 성향 및 세습 성향 또한 같은 맥락에서 변화를 겪었다. 조선 초기에는 대대로 한 지역에 거주한 내력이 지역의 공동 제의와 연결되어 가문의 위세를 뒷받침하는 현상이 남아 있었으나, 유교국가의 성격이 짙어지면서 이는 곧 사라졌고, 그 대신 불천위 조상신을 받드는 가문이 위세를 떨치게 되었다.

2.2.2. 양반관료와 기구

2.2.2.1. 양반관료

『경국대전』에 규정되어 있는 관직을 보면, 약 1천 개 가까이 되는 문반 경관직(京官職)에서 겸직을 제외한 수가 817개이고, 무반 경관직이 3,835개, 합하여 4,652개였다. 문 · 무반 외관직(外官職)은 약 900개였다. 그러므로 하나 이상의 관직을 맡아 임무를 수행하는 관원의 수가 늘 5,500명이 넘는 나라가 조선이었다. 행정 실무를 맡는 아전(衙前)은 서울에서 일하는 경아전만 3,400명 정도가 있었고, 지방의 아전은 그보다 훨씬 많았다.

전근대 국가 중 인구 대비 관리의 수가 조선보다 많은 경우는 찾기 어렵다. 그 반면 국가의 재정을 위해 파악하고 있던 인구와 농경지는 실제 수치와 큰 차이가 있었다. 조선이 꽤 강력한 중앙집권체제를 갖추었다고 하여도, 기술적 제약을 비롯한 여러 측면에서 전근대 단계에서 오는 한계를 넘어설 수는 없었다.

조선의 관직자 가운데에는 녹봉이 없거나 녹봉의 일부만 받는 이들이 있었다. 녹봉이 없는 관직은 무록관, 2명 또는 4명이 1인분 녹봉을 나눠 받는 관직은 체아직이라 하였다. 『경국대전』의 규정을 보면, 동반 무록관이 95, 체아직이 105자리였고, 서반 체아직이 3,005자리였다. 동반의 무록관은 양반의 자리였으나, 체아직은 기술관과 환관의 자리였다. 서반 체아직은 대부분 오위 소속 장교의 몫이었고, 나머지는 공신적장(功臣嫡長)과 습독관(習讀官), 의원(醫員) 등 다양한 관직자의 몫이었다. 그러나 서반 체아직은 16세기 이후 점차 양반관료층의 대기 발령 또는 예비 관직처럼 운영되었다.

이 밖에 잡직이 있었다. 동반 잡직은 144자리로, 공장(工匠)과 마원(馬員), 악사(樂師), 주64, 화원(畵員) 등이 받았고, 서반 잡직 1,607자리도 팽배(彭排), 대졸(隊卒), 파진군(破陣軍) 등 하급 직업군인으로 고역을 지는 이들이 받았다.

조선시대의 관료 조직은 문반과 무반의 양반 체제로 이루어졌고 상하 계급이 엄격하였다. 관료의 등급은 9품(品)으로 나누었고, 품마다 정(正)과 종(從)으로 나누어, 정1품에서 종9품까지 모두 18등급이었다. 정1품에서 종6품까지는 2개씩 계(階)를 두어 나누었으므로, 관료의 등급은 모두 30개였다. 문관은 4품 이상을 대부(大夫), 5품 이하를 낭(郎)이라 하였고, 무관은 2품 이상은 문관과 마찬가지로 대부라 하나 3품과 4품은 장군, 5~6품은 교위(校尉), 7품 이하는 부위(副尉)라 하여 명칭의 구분이 자세하였다.

4품 이상 관직은 서경(署經)을 거치지 않아 국왕이 직접 임명하는 형식의 교지를 받았고, 5품 이하 관직은 서경을 거쳐야 하였으므로 이조나 병조가 왕명을 받들어 임명하는 형식의 교지를 받았다. 당시 일반적으로 4품 이상 관원은 대부, 5품 이하 관원은 사(士)라 구분하였다.

실제 관직생활에서 더 의미가 큰 구분은 당상관과 당하관의 구분, 그리고 당하관을 다시 참상관과 참하관으로 나누는 구분이었다. 당상관은 정1품에서 정3품 상계까지의 관원을 가리켰다. 정3품 중 문관은 통정대부, 무관은 절충장군까지가 당상관이었다. 당하관은 정3품 중 문관은 통훈대부 이하, 무관은 어모장군 이하의 관원을 말한다. 그리고 종6품 이상을 참상관, 정7품 이하를 참하관으로 다시 구분하였다.

당상관은 고급 관료로서 주요 국정에 참여할 수 있는 지위로, 여러 특권을 부여받았다. 이들은 근무일수에 관계없이 왕명에 따라 승진할 수 있었고, 따라서 출근부도 없었다. 그리고 소속 관서의 당하관들에 대한 고과권을 행사하였다. 임기를 마치면 당상관으로 승진하는 특정 관직이 있기는 하였으나, 당상관으로의 승진은 대개 국왕의 발탁에 의해 이루어졌다. 당하관은 근무일수에 따라 승진하였는데, 참하관은 매 자급마다 근무일 450일, 참상관은 900일을 채워야 윗 자급으로 오를 수 있었다. 참상관은 고을 수령이 될 자격에 해당하며, 수령을 지내야 당상관으로 승진할 수 있었다. 참하관에서 참상관으로 오르는 것은 문무과 급제자가 아니면 매우 힘들어, 승진 과정에서의 첫 문턱이었다.

관직에도 정해진 품계가 있어서 그에 맞게 임명하는 것이 원칙이었으나, 관원의 품계와 관직의 품계가 일치하지 않을 경우를 위해 주65을 시행하였다. 세종 때에는 관원의 공로에 물품으로 상을 준 까닭에 승진이 늦어 관직보다 품계가 높은 관원이 맡는 주66을 운영할 일이 적었고, 때로는 자신의 품계보다 높은 관직을 맡는 주67도 운영되었다. 그러나 세조 때부터 관원의 작은 공로나 상서로운 일에 대해서도 관원들의 품계를 높여주는 일이 잦아, 행직이 잦았던 반면에 수직은 거의 생겨나지 않았다.

관직에 대한 인사권은 원칙적으로 국왕이 행사하였고, 아전이 맡는 주68의 인사권은 경아전은 대신, 고을의 외아전은 수령이 행사하였다. 문관의 인사 행정은 이조가, 무관의 인사 행정은 병조가 맡았다. 관원의 승진과 전임, 퇴임 등의 인사 행정은 도목정사(都目政事)라 하여 매년 6월과 12월에 정기적으로 시행하였다.

일반적인 관직자 임명은 이조와 병조에서 삼망(三望)이라 하여 후보자 3인씩을 뽑아 국왕에게 올리면 국왕이 그중에서 적격자를 결정하였다. 그러나 국왕의 마음에 맞는 대상자가 없으면 망 단자를 다시 올리도록 하였고, 국왕이 의중에 둔 인물만을 올리는 단망(單望), 국왕이 마음대로 고를 수 있도록 해당 품계의 인물 모두를 올리는 장망(長望)을 하는 일도 있었다.

조선시대 정치의 특징 중 하나는 국왕의 학문기관인 경연에서 국정 현안을 논의하는 일이 많았다는 점이다. 주로 많은 관원이 참여하는 조강에서 논의를 하였는데, 영경연사 3인은 삼정승이 겸하고, 정2품과 종2품 직책인 지경연사 3인과 동지경연사 3인은 육조 판서와 사헌부 대사헌 등에서 각각 적임자를 골라 임명하였다. 참찬관은 여섯 승지와 홍문관 부제학이 겸직하였고, 강독과 해설 등을 담당하는 홍문관 관원 외에 대간도 참여하였다.

이와 같이 경연은 조선이 정예 학자관료 중심으로 운영되도록 하는 중요한 장치 중 하나였다. 낮에 하는 주강과 저녁에 여는 석강은 홍문관 관원 위주로 진행하였으며, 최고 수준의 학자관료들로부터 강의를 듣고 그들과 토론도 하는 자리였으므로, 경연은 국왕이 학문적 권위를 갖추어 가는 수단이기도 하였다.

2.2.2.2. 양반관료제의 기구

조선의 정치 기구는 의정부에서 육조, 육조의 속사(屬司)와 속아문(屬衙門)으로 이어지는 행정 담당 관서가 중심축을 이루고, 국왕과 직접 연결되는 주요 관서가 병렬적으로 배치되어 있었다. 이와 같은 정치 기구의 배치 구조는 『경국대전』의 완성과 함께 정립되었다.

『경국대전』에 규정되어 있는 중앙관서 중 육조에 소속되지 않은 기구로는 최고 정책기관인 의정부를 비롯하여 육조, 왕명 출납기구인 승정원, 감찰과 간쟁, 학문기구로서 언론활동을 하는 사헌부와 사간원, 홍문관 등 삼사, 그리고 무반의 최고위 관서들인 중추부와 오위도총부 등이 있었다. 왕명을 받아 수사 및 재판을 하는 기구인 의금부, 국왕 친위부대인 겸사복과 내금위 등도 국왕 직속 기구였으며, 그 밖에 왕족, 왕의 외척과 공신에 대한 예우기관들이 있었다.

의정부는 형식적으로는 동반의 최고 관서이나, 서반의 최고 관서인 중추부에 담당 직무가 없었던 까닭에 실질적으로 서반까지 아우르는 최고 관서였다. 조선 초기에는 의정부와 육조 사이에 권한 변동이 생김에 따라 관원들의 의견이 의정부의 의결권을 통해 반영되던 주69, 육조가 모든 정무를 왕에게 직접 고하고 왕명을 직접 집행하던 주70가 반복되었다.

세종 때에는 승정원에 6승지체제를 갖춰 승지마다 육조와 각각 연결되도록 하였다. 대개 도승지가 이조, 좌승지는 호조, 우승지는 예조, 좌부승지는 병조, 우부승지는 형조, 동부승지는 공조와 연결되었다. 세조 때부터 육조직계제로 고정되면서 의정부와 대신들의 영향력도 의정부서사제를 시행할 때보다는 위축되었으나, 비변사가 등장하면서 대신들의 권한은 다시 강해졌다.

중추부는 본래 서반의 최고위 정책 결정 관서였으나, 『경국대전』 단계에서 관직이 없는 고위 관원을 대우하기 위한 기관으로 바뀌었다. 따라서 서반의 실질적인 최고위 관서는 오위도총부였다. 그러나 그 장관인 도총관은 문관이 겸직하였고 또 병조의 감독을 받아야 하였으므로, 서반의 관서들에 대한 권력도 문반에 집중되어 있었음을 알 수 있다.

15세기 동안 조선은 국왕을 정점으로 하여 의정부와 육조 및 삼사가 서로 협력 또는 견제하면서 국정을 운영하였다. 국왕의 전제적 권력은 의정부의 의결권이나 대간의 간쟁 또는 삼사의 언론활동 등의 견제를 받았다. 중요한 결정은 국왕이 많은 관원의 의견들 듣고 난 뒤 내렸고, 특히 세종은 농민들의 의견까지 들은 적이 있었다. 이것이 조선시대 중 초기, 특히 세종 때에 가장 활력이 넘쳤던 이유였다.

그러나 16세기에는 사림정치가 천천히 전개되는 가운데 국왕들이 자신의 외척들을 요직에 임명하여 약해진 왕권을 보완하고자 하는 일이 자주 생겨나고, 이에 따른 마찰이 심각하게 일어나 국정 운영이 순탄할 수 없었다. 이조 전랑 자대제 실시는 사림정치의 진전을 상징적으로 나타내는 변화였으며, 이어서 임시기구로 설치된 비변사가 상설기구가 되고, 임진왜란 이래 문무 고관의 합좌기구로서 국방 문제에 더해 일반 정무까지 의결하게 됨으로써 국정운영에 큰 전환이 이루어지게 되었다.

비변사는 상설기구가 된 뒤에도 임시기구 때의 체제를 유지하여, 모든 관직을 다른 관서의 관직자가 겸임하였다. 최고위직인 도제조는 전임 및 현임 의정 전원이 겸임하였으나, 실제는 현직 수상이 비변사 운영을 총괄하였다. 이 밖에 2품 이상의 국방을 잘 아는 재상과 여러 현직 판서가 제조를 겸임하고, 승지가 부제조를 겸임하였으며, 병조 낭관 8인을 비롯하여 다른 관서 낭관이 겸임하는 비변사 낭청 12인이 실무를 담당하였다.

이처럼 비변사는 국왕과 원활히 소통하면서 국정 현안을 의결하고 나아가 시행을 지휘하는 강력한 관서로 기능하였다. 그 결과 의정부는 기능을 상실하였으나, 대신 특히 수상의 영향력은 더욱 강해지게 되었다. 비변사의 강화는 상대적으로 왕권의 약화를 의미하였다. 이러한 비변사에 의한 문무 고관의 합의제는 고종 초까지 계속되었다. 그럼에도 의정부의 정부 최고기구로서의 권위는 형식상으로나마 갑오개혁 때까지 지속되었다.

이조 전랑 자대제는 문반 당하관의 인사행정 실무를 담당하는 관직자가 자신의 후임자를 천거하여 사실상 왕권에 대해 자율적으로 인사권을 행사하는 관행이었다. 여기에는 이조 전랑이 사림의 공론을 반영한다는 명분이 깔려 있었다. 이에 더해 삼사 관원을 임명할 때의 천거권도 이조 전랑이 행사하게 됨으로써 사림정치의 자율적 재생산과 정화 기능이 작동하게 되었다. 이로써 문무 고관이 합의제를 바탕으로 국정을 주도하는 비변사와 이조 전랑의 자대제 및 통청권의 연계 위에 작동하는 사림정치가 상호 견제하는 구도가 유지되었다.

그러나 사림세력이 여러 붕당으로 분열하여 대립하며 파행이 빚어지자 이조 전랑 자대제와 통청권이 혁파되면서 삼사의 비변사 견제가 어려워지고, 관직 사회의 자율정화 기능도 유명무실해졌다. 이에 따라 국정 운영에서 비변사를 통한 고위 관원의 영향력이 강해지고, 대신 중심 정치는 주71 정치의 성향을 띠게 되었다. 19세기에 왕권마저 약화되어 벌열을 통제하기 어려워지자 결국 외척들의 세도정치가 전개되었다.

2.2.3. 양반관료제의 특징

조선의 양반관료제가 지녔던 다음의 몇 가지 특징에서 조선 정치의 성격을 확인할 수 있다. 첫째로 과거를 중요시하였다는 점이다. 조선시대에는 고려시대에 비해 고위 관직자에 음서 출신이 줄어든 대신, 과거 급제자 출신이 주류를 이루었다. 이것은 소수 문벌의 귀족 관료사회가 아니라 폭넓은 양반층의 관료사회를 지향하였음을 뜻한다.

둘째로 양반이 아니면 신분에 따른 승진의 한계가 있었다는 점이다. 양반은 당상관에까지 오를 수 있었으나, 기술관과 서얼은 당하관까지, 향리와 토관은 참상관까지, 잡직은 참하관까지만 승진할 수 있었다. 양반의 첩자손도 아버지의 품계, 첩인 어머니의 신분이 양인인가 천민인가 등에 따라 차등을 둔 승진 한계가 엄격하였다.

셋째로 문무 양반 가운데서 문관 우위가 뚜렷하였다는 점이다. 이것은 유교 정치의 방향에 따라 자연히 문치주의로 기울어진 결과였다. 고위 무관직도 그 상당수를 문관이 겸직하였고, 군정(軍政)의 최고 관서인 병조가 동반직이었던 데다가 서반의 최고 군령(軍令) 관서인 오위도총부를 감독하였고, 오위도총부 도총관도 문관이 겸임하였다. 지방에서도 각 도의 관찰사가 그 도의 병마절도사와 수군절도사를 겸하였다. 또 수령도 해당 고을의 병력을 지휘하는 무관직을 겸하고 있었다.

넷째로 광범위하게 겸임제를 운영한 점이다. 당상관 중 핵심 인물은 주요 관서의 요직을 맡는 한편, 도제조와 제조 등의 직함으로 여러 하급 관서의 직책을 겸임하였다. 이러한 겸임제는 여러 관서 간의 직무상 연계성과 함께 인건비의 절감이라는 실리도 있었으나, 정치 권력이 소수에 집중되는 폐해도 있었다.

다섯째로 관직의 다양성이다. 주로 양반이 임명되는 동반직과 서반직에도 중급 이하 관직에는 중인도 나아갈 수 있었고, 무록관과 체아직, 영직(影職) 등을 두어 일반 양인까지도 관직을 받을 수 있었다. 대부분 체아직인 잡직에는 특수한 재능이 있는 양인과 하층민이, 토관직에는 평안도와 함경도의 토착 유력자가 나아갈 수 있있다.

누가 국왕이었는가, 대신과 재상을 비롯한 여러 중요한 직책을 어떤 사람들이 맡았는가에 따라 정치의 내용에 많은 차이가 생겨났다. 특히 국왕이 누구였는가는 중요한 변수였다. 제9대 국왕인 성종 때와 제10대 국왕 연산군 때의 정치를 살피면 같거나 비슷한 제도의 틀 위에서도 정치의 내용에 큰 차이를 낳을 수 있었다는 사실을 알 수 있다. 성종은 갑자기 왕위 계승자가 되어 어린 나이에 즉위하였음에도 원만하게 정치를 행하여 신료들로부터 훌륭한 군주로 평가받았으나, 성종의 아들로 11년이나 세자로 있다가 왕위를 계승한 연산군은 전제정치를 행하다 신료들이 일으킨 ‘반정(反正)’에 의해 왕위에서 쫓겨난 것이다.

그 한편 나이 어린 국왕이 즉위하여도 또 폭군으로 군림하다 쫓겨나는 중대한 사건이 일어나도 비교적 원만하게 국정이 운영되었다는 사실도 중요하다. 제15대 국왕인 광해군 또한 대다수 신료의 정치적 의사와 반대되는 정치행위를 하였다가 반정에 의해 왕위에서 쫓겨났다. 이처럼 신료들이 쿠데타를 일으켜 새 국왕을 옹립하면서 그 이름을 ‘왕위를 정당한 계승권자에게 되돌려 준다’는 뜻으로 반정이라고 이름을 붙였다는 사실도 조선 정치사의 특성과 깊은 관계가 있다.

2.2.4. 중앙집권체제

2.2.4.1. 부국강병과 중앙집권체제

조선은 중앙집권 국가였다. 고려 때에 이미 발달해 있던 중앙집권체제가 조선으로 왕조가 교체된 뒤 더욱 강화되었다. 중앙집권체제가 발달한 요인은 주변의 강력한 외적이 침입하면 인적 물적 자원을 효율적으로 동원하여 대처해야 하였던 데에 있었다.

그러나 고려의 중앙집권체제는 그 말엽에 이르러 매우 느슨해져 있었다. 국가의 경제력이 권문세족에게 분산됨으로써 주72을 갖추지 못하는 것은 물론이고, 관원들에게 녹봉도 제대로 지급하지 못하였다. 많은 고을에서 행정이 제대로 작동하지 않아 호적도 새로 작성하지 못하였다. 국방력의 약화는 잦은 적침을 초래하여 인구이동을 비롯한 사회의 불안정성을 키웠고, 그 결과 국방력을 쉽게 강화하지 못하는 악순환을 빚었다.

조선 건국을 주도한 세력은 고려 말엽에 대한 반성에서 부국강병을 기치로 내세웠고, 이를 위해 중앙집권체제의 강화를 추진하였다. 부국강병을 강조하는 기조는 권력 집단의 교체나 정치 세력의 성격 변화에 따라 강화되기도 하고 쇠퇴하기도 하였으나, 상품화폐 경제가 차츰 발달해 감에 따라 중앙집권체제는 대체로 더 강해지는 추세를 보였다. 조선의 중앙집권체제와 관료제도 모두 전근대사회 왕조 국가로서는 매우 높은 수준에 도달하였다. 그러나 근대국가의 제도가 요구하는 수준과는 거리가 멀었다.

관료제도와 중앙집권체제의 전근대적 역사성은 1876년 개항할 때는 물론이고 그 뒤에도 조선이 멸망할 때까지 상당 부분 유지되었다. 전근대적 정치를 벗어나기 위한 모색은 부족하기는 하나 주73들이 제시한 바 있고, 19세기 동안 전개된 여러 민중항쟁은 더 뚜렷하게 새로운 수준의 정치제도를 요구하였다.

양반관료 가운데서도 유교 문명을 지키면서 제도 변혁을 추구하거나 입헌군주제를 모색하는 사람들이 나타났다. 그러나 정치세력의 대다수를 차지하는 유생들은 대체로 전통적 양반관료제를 고수하고자 하였다. 외부로부터의 위협이 커지는 가운데 이렇게 다양한 정치적 욕구가 분출된다는 것은 기존의 양반관료제도와 중앙집권체제로는 국가 주권을 수호하기 어려워졌음을 의미하였다.

1894년 갑오개혁 이후부터 근대적 내용을 갖추어 갔으나, 관료제도와 중앙집권체제의 본질적 혁신을 추구하지는 못하였다. 1897년 고종이 황제를 표방하여 국호를 바꾸고 광무개혁을 추진하여 여러 부문에서 근대로의 변화가 진행되었으나, 정치적 변화는 미진하였다. 관료제도 또한 겉모습은 근대적으로 바뀌는 듯하였으나 본질을 크게 바꾸지는 못하였다. 특히 황제가 전근대 군신관계를 바탕으로 한 정치관에서 벗어나지 못하여, 근대적 중앙집권체제에 접근하기 어려웠다.

조선은 중앙집권체제를 정점인 국왕으로부터 중앙과 지방의 관료기구를 거쳐서 각각의 호(戶)에 이르도록 조직하였다. 예컨대 군현제가 일원화한 것은 조선시대에 와서였다. 이에 따라 속군 · 속현을 없애고 중앙에서 수령을 모든 군현에 직접 파견하게 되었다. 그리고 향 · 소 · 부곡 등 특수 행정구역도 제도상 자취를 감추게 되었다. 조선의 중앙집권체제 또한 수준이 높았으나 근대국가의 중앙집권체제와는 큰 차이가 있었고, 조선 건국 무렵의 핵심 관원들은 고려 말엽의 정치가 몇몇 인물에 좌우된 것에 대한 반성에서 법률과 제도를 잘 갖추고 체계적으로 운영하였다.

2.2.4.2. 지방 통치와 행정

조선은 명절 등에 왕실에 물품을 이바지할 때에는 중국식 봉건제의 모습을 보이기도 하였으나, 이를 제외하면 철저하게 군현제 방식으로 지방을 통치하였다. 지방통치체제는 태종 때에 전반적인 개편을 마쳤으나, 조선왕조 내내 부분적인 변천이 진행되었고, 대한제국 때 일본의 보호국이 된 상태에서 통감부에 의해 전면적인 개편이 이루어졌다.

2.2.4.2.1. 도제와 군현제

지방 통치를 위해 전국을 8도로 나누고, 그 아래 330여 고을이 소속되었다. 고을은 부(府) · 대도호부(大都護府) · 목(牧) · 도호부 · 군 · 현으로 등급을 구분하였고, 각각 중앙에서 지방관을 파견하였다. 지방관 곧 수령의 명칭은 각각 부윤 · 대도후부사 · 목사 · 도호부사 · 군수 · 현령 · 현감이었다. 각 도에는 관찰사를 파견하였다.

각 고을의 등급은 주로 인구의 많고 적음을 고려하여 결정하였다. 고려에서 이어진 속현과 향(鄕) · 소(所) · 부곡(部曲) 등의 특수 행정구역은 태종 때의 지방제도 개편 이후 제도로서는 거의 모습을 감추었다. 그러나 실제 고을의 관할 구역 중 주74나 월경지(越境地)라는 이름을 가진 지역의 상당수는 향 · 소 · 부곡의 자취였다. 개성부는 유수(留守)가 다스린 중앙 직할 지역이었다. 후기에는 광주(廣州) · 강화 · 수원에도 유수를 두어, 개성과 함께 4도(四都)라 하였다.

관찰사는 도내의 각 수령을 감독할 임무를 띠고 행정과 사법을 총괄하였고, 병마절도사와 수군절도사도 겸하여 군사권까지 장악하거나 감독권을 행사하였다. 그 까닭에 관찰사는 출신지에 임명하지 않는 것이 원칙이었고, 임기도 1년으로 제한하였다. 본래 관찰사의 주임무는 관내의 각 고을을 순회하며 감찰, 감독하는 일이었으므로 순찰사(巡察使)까지 겸하게 되었다. 관찰사의 보좌관인 도사(都事)는 관내 수령의 부정 규찰과 과거 실시를 관장하였고, 판관은 관찰사가 겸직하는 고을의 행정을 담당하였다.

각 고을의 수령은 고을의 등급에 따라 종2품에서 종6품까지 품계의 차이가 있었는데, 원칙적으로 수령 사이의 상하관계는 인정되지 않았다. 수령은 모두 담당 고을에서 행정권과 사법권을 행사하였고, 진관체제를 시행하면서 주75 이하의 군사 직함을 아울러 가지고 있었다. 수령의 임기는 3년이고, 역시 출신지에는 임명하지 않는 것이 원칙이었으나, 나이든 부모를 모시도록 옆 고을에 임명하는 일은 있었다. 수령에 대한 관찰사의 근무 평가는 승진에 큰 영향을 미쳤다.

관찰사와 수령 밑에는 중앙의 육조체제를 본떠 육방(六房)을 두고 아전을 소속시켜 지방 행정의 실무를 담당하게 하였는데, 흔히 향리라 하였다. 향리는 수령과 백성의 중간에 위치하여 고을의 주요 사무를 처리하였다. 수령의 하부기구로는 향리 외에 군사적 업무를 맡는 군교(軍校)와 사령(使令) 등이 있었다. 고을 향리의 대표는 호장(戶長)이었고, 이방과 형방이 육방 중 실속이 커서 이들을 삼공형(三公兄)이라 하였다.

조선 초기에는 관청의 기강이 엄하여 향리의 부정부패가 적었으나, 중기 이후 기강이 해이해지면서 향리가 수령과 결탁하거나 수령 모르게 사욕을 채우는 일이 많았다. 향리로 복무하는 댓가가 없는 제도상의 결함이 부정부패의 근본 원인이었다. 중앙에서는 관찰사나 수령의 부정, 토호의 불법, 민생의 상황 등을 살피기 위해 주76을 지방에 파견하는 일이 많았다. 암행어사는 뒤에 이것이 제도화된 것이다.

각 고을은 면으로 구분되고, 면은 이(里) 또는 촌으로 구성되어 있었다. 다만 원이 지배한 적이 있던 함경도와 평안도에는 면 대신 사(社)나 방(坊)으로 구분한 곳들이 있었다. 면은 처음에는 동서남북 방위별로 4개 면을 두어 이와 촌을 묶는 중간 단위 구실만 하다가, 공법(貢法)이 시행되면서 주77을 결정하는 단위로 구실을 하였다. 17세기 이후 인구가 크게 증가한 고을에서는 이였던 단위가 면으로 승격하고 그 내부에 여러 이가 새롭게 들어서는 변화가 일어났으나, 그렇지 못한 고을에서는 북면 등 방위면의 이름이 그대로 유지되었다.

조선은 특정 지역에 토관을 둔 적이 있었다. 평안도의 평양, 영변, 의주, 강계와 함경도의 영흥, 경성, 그리고 육진(六鎭) 지역과 제주도에 토관을 두었다. 이들 지역은 고려말에 원의 지배 아래로 들어갔다가 조선의 영토가 된 곳이라는 공통점이 있다. 토관은 그 지방의 토착인 중에서 유력한 사람을 임명하여 지방 행정의 효율화와 군사적 방어 조직을 강화하려는 회유책의 하나였다. 세조 때에는 경주와 전주, 개성 등에도 토관을 둔 적이 있었으나, 곧 폐지하였다. 토관직은 동반과 서반 각각 정5품에서 종9품까지 있었다. 이러한 토관제도는 조선 중기에 접어들면서 폐지되고, 토관직은 향리로 대체되었다.

2.2.4.2.2. 경재소와 유향소, 향청

중앙 정권은 지방통치체제와 수령을 통해 중앙집권적으로 지방을 통제하려 한 데 비해, 지방의 사족은 자치적 재량을 요구하고 있었다. 고려 말기 이래로 지방 사족들이 각 지방에 유향소(留鄕所)를 둔 것은 그러한 요구의 발로였다. 초기에는 중앙의 통제력이 강해 유향소가 두 차례나 혁파되었다가 허용되기도 하였다. 1410년(태종 10)에 혁파된 유향소는 1428년(세종 10)에 복구되었으나, 1467년(세조 13) 또 전국적으로 모두 폐지되었다가 1471년(성종 2)에 다시 허용되었다.

한편 중앙 정권은 현직 관료에게 연고지의 유향소를 통제하게 하는 경재소(京在所) 제도를 활용하도록 하기도 하였다. 경재소는 정부와 지방의 중간에서 연락을 하고 지방 일을 주선하는 동시에 향소와 함께 수령을 견제하기도 하였다. 경재소에는 서울에 있는 그 지방 출신의 현직 관료가 배속되었으나, 뒤에는 그 지방과 연고를 가진 서울의 유력자가 맡기도 하였다.

유향소가 부활하여 제도로서 공인된 임무는 풍속의 규제 같은 것이었다. 그러나 실제로는 군현 안의 각종 조세의 배정과 주관 등의 일에 수령을 보좌하는 일을 맡았다. 따라서 초기 이래 면 · 이(里)까지 중앙집권적으로 통제하고자 한 원래의 의도는 좌절되었다.

유향소의 후신인 향소는 향청(鄕廳)이라고도 하였다. 여기에서는 지방의 양반 중에서 덕망 있는 자를 뽑아 좌수(座首)라 하고, 그 밑에 여러 명의 별감(別監)을 두었는데, 임기는 대개 2년이었다. 향소 역시 육방으로 나누어, 좌수가 이방과 병방을 맡고, 좌별감이 호방과 예방을, 우별감이 형방과 공방을 각각 분담하는 것이 통례였다. 향소의 기능은 지방에 따라 차이가 있었다. 이 제도가 가장 발달한 곳은 영남이었다. 그 중에서도 안동은 중앙의 요직을 역임한 자가 향임을 맡는 풍속이 있었다.

향소의 기능을 뒷받침해주는 지방 자치규율로 향약(鄕約)이 있었다. 중국 남송의 주자(朱子)가 정리한 향약을 모범으로 삼아 중종 때 김안국 등 기묘사림에 의해 처음 시행되었다. 그 뒤 이황(李滉)의 예안향약(禮安鄕約), 이이(李珥)의 서원(西原) 및 해주(海州) 향약 등이 행해지면서 전국에 파급되었다. 향약의 4대 강령인 이른바 좋은 일은 서로 권하고[德業相勸], 잘못은 서로 규제하며[過失相規], 예속은 서로 교환하며[禮俗相交], 어려움은 서로 돕자[患難相恤]는 것은 유교의 도덕규범을 지방 자치규범으로 적용한 것이었다.

1603년(선조 36)에 경재소가 혁파되면서 지방 사회의 질서에 새로운 변화가 생겼다. 이 조처는 중앙 관료의 지방 사회에 대한 지배권을 배제한 것이었다. 이에 따라 지방 사림이 지방자치권을 장악하자 향소와 서원 사이에 향권을 다투는 이른바 향전(鄕戰)이 벌어져 마침내 서원이 사림의 구심기관이 되었다.

조선 초기의 면리제는 방위면제(方位面制)였고, 후기에 이르러 보다 정비, 발달되었다. 면에는 면장이 있어 행정을 집행하였는데, 면임(面任) · 풍헌(風憲) · 약정(約正) · 방수(坊首) 등 다양한 호칭으로 불렸다. 면 밑에는 이 · 초 · 동이 있는데, 그 장도 이정(里正) · 동수(洞首) 등 여러 가지 호칭이 있었다. 또, 이 이하에는 오가작통(五家作統)의 조직이 행해지기도 하였다.

이 밖에 향리 한 사람을 서울에 상주시켜 해당 고을에서 중앙 관아에 들이는 공물 따위의 일을 맡게 하였는데, 이를 경저리(京邸吏) 혹은 경주인(京主人)이라고 하였다. 경재소가 품관에 의해 운영된 데 비해 경저리는 향리였으므로 신분상 큰 차이가 있었다.

경저리의 주요 임무는 공물 상납 외에 해당 고을의 선상(選上) 노비가 소속 중앙 관아에 가서 일하도록 하는 일 등이 있었다. 수령이 새로 임명되어 그 고을에 부임할 때에도 경저리가 먼저 비용을 대고 뒤에 고을에 비용을 청구하여 받았다. 경저리에 대해서 감영이나 병영, 수영에 파견된 고을의 향리를 영저리(營邸吏) 혹은 영주인(營主人)이라고 하였으며, 이들 또한 고을에서 감영 등에 바치는 공물 납부 따위의 일을 맡았다.

2.3. 사법제도

2.3.1. 사법기관과 형벌

조선의 사법권은 근원적으로는 국왕에게 귀속하였다. 국왕이 사법 절차에 개입하는 일은 많지 않으나, 판결에 문제가 있다는 논란이 일어나면 언제든지 국왕이 개입할 수 있었다. 중국처럼 조선도 국왕이 권력을 하늘로부터 받았다는 관념이 지배하였는데, 이때 하늘은 모든 생명체가 본성에 따라 잘 살아가도록 돌보는 존재였다.

여러 생명체 가운데서도 사람, 곧 백성이 가장 중요하여 국왕의 임무 중 가장 중요한 것이 목민(牧民), 곧 백성을 기르는 일이었다. 국왕에게는 백성을 기르는 권한과 책임만이 아니라, 하늘이 정한 질서를 어기는 백성을 처벌할 권한과 책임도 부여되었다고 생각하였다. 이것은 사법권이 근원적으로 국왕에게 귀속하는 것으로 보는 논리였다.

조선의 사법 행위에서 반드시 국왕에게 보고해야 하는 것은 지배층의 범죄와 관련된 것과 사형으로 판결이 난 것들이다. 이로부터 지배층이 죄를 짓고도 처벌을 받지 않거나, 죄에 비해 가벼운 처벌에 그칠 수 있는 길이 열렸다. 지배층이 처벌받지 않거나 가볍게 처벌받을 특권은 법으로도 규정되어 있었다.

조선은 명의 형률인 『대명률』과 『경국대전』 「형전」의 규정에 근거를 두고 사법제도를 운영하였다. 그리고 『대명률』을 조선의 실정에 맞게 적용할 수 있도록 『 대명률직해』를 편찬하여 그 내용에 따라 시행하였는데, ‘팔의’라는 조항에 죄를 지었더라도 처벌을 면제하거나 줄일 대상을 규정하였다. 이를 근거로 왕의 친족과 외척, 오랜 친구, 공신, 현인군자로 칭송받는 인물, 유능한 관원과 장수, 고위 관원 등은 죄를 지었더라도 왕명으로 사법기구에서 신문하거나 처벌하는 절차에서부터 보호받을 수 있었다. 이와 반대로 국왕의 눈 밖에 나면 국왕의 의지에 따라 누구라도 처벌을 면할 수 없었고, 죽임을 당할 수도 있었다.

조선의 사법은 행정과 분명히 구분되지 않고 긴밀히 결합되어 있었다. 이에 따라 가벼운 수준의 사법권은 모든 관아가 행사하였다. 중앙에서는 형조 · 의금부 · 한성부 · 사헌부 · 장례원(掌隷院) 등이 각각 집중적으로 사법권을 행사하였고, 지방에서는 관찰사와 수령이 각각 그 관할 구역 안의 사법권을 행사하였다. 현재의 사법기관에 가까운 기능을 한 것은 형조와 의금부뿐이었다.

형조는 사법의 감독기관인 동시에 복심(覆審)의 재판기관이었다. 의금부는 왕명을 받아 특수 범죄를 다루는 특별 재판기관으로서 왕족의 범죄, 국사범 · 반역 · 주78 등 정치적으로 중요한 사건, 주79의 죄, 오래 판결하지 못한 사건, 사헌부가 탄핵한 사건 등을 다루었다. 한성부는 서울의 일반 행정과 함께 경찰 업무를 맡는 동시에 전국 토지 · 가옥 · 묘지 등의 소송을 담당하였다. 조선시대 당시에는 형조 · 의금부 · 한성부를 통틀어 삼법사(三法司)라 하였다. 사헌부는 규찰과 탄핵 등 감찰 업무를 맡았고, 장례원은 노비에 관한 문서와 소송을 맡았다.

감옥으로는 전옥서(典獄署)가 있고, 경찰로는 중앙에 포도청(捕盜廳), 지방에 진영장(鎭營將)이 겸하는 토포사(討捕使)가 있었다. 그리고 위법자를 직접 체포, 구금할 수 있는 기관을 직수아문(直囚衙門)이라 하였다. 중앙의 병조 · 형조 · 한성부 · 사헌부 · 승정원 · 장례원 · 종부시(宗簿寺)와 지방의 각도 관찰사 및 수령은 피의자를 직수할 수 있었고, 그 밖의 각 관서와 군문(軍門)은 형조에 통고한 뒤에 구금하는 것이 원칙이었다.

형벌은 『대명률』에 따라 사(死) · 유(流) · 도(徒) · 장(杖) · 태(笞) 등의 5종이 있었다. 사형에는 교(絞)와 참(斬) 외에 사약(賜藥)이라는 독살, 주80 · 주81라는 사체 절단 등 극히 잔인한 방법도 있었다. 유형은 유배지의 원근으로 형의 경중을 구분하는데 정치범에 많이 적용하였다. 유형은 흔히 유양 또는 유배라 하였고, 유배지는 보통 육지에서 먼 섬이나 북쪽 국경지역, 남해안 지역 등으로 정하였으나, 때로는 경기 등 가까운 곳으로 정하기도 하였다. 도형(徒刑)은 먼 곳에 있는 염장(鹽場), 철소(鐵所) 등에 보내 중노동에 복역시켰다.

2.3.2. 형률과 소송

형벌은 『경국대전』 형전조(刑典條)에 따랐으나, 이는 『대명률』을 참고하여 제정한 것이므로 『대명률』의 내용과 거의 비슷하였다. 형사 소송에 있어 각 아문은 태 이하의 죄를 직결할 수 있고, 형조와 관찰사는 유 이하의 죄를 직단(直斷)할 수 있되 그 이상의 중죄는 각각 상급기관의 지시를 받아야 하였다. 사형은 서울이나 지방을 막론하고 의정부에 보고하여 형조가 재심한 뒤 다시 국왕에게 보고하고, 의금부에서 3심(三審)하는 절차를 밟았다. 재판에 불복이 있을 때, 절박한 사건이면 즉시 다른 기관에 갱소(更訴)할 수 있었다.

일반 사건은 그 재판을 담당한 관리가 바뀐 뒤 2년 이내에 갱소할 수 있었다. 이 갱소는 중앙은 주82에게, 지방은 관찰사에게 상소하였다. 만일 거기서도 불복이 있으면 의금부의 신문고를 쳐서 국왕에게 직소할 수 있었다. 장(杖) 이상의 범죄는 수금(囚禁)하되 신분에 따라 구속 절차에 경중이 있었다. 단죄(斷罪)의 증거로는 피의자의 자백을 가장 중시하였다. 자백을 받기 위해서는 신체적 고문이 공인되었다. 서민 및 도죄(盜罪) 이외의 고문은 상사의 지휘를 받아서 하였다. 살인사건은 주83』을 전거로 검시(檢屍)하였다.

범죄 심리에는 죄질의 경중에 따라 결옥일한(決獄日限)이라는 기한의 제한이 있었다. 즉, 사형 등 대사에는 30일, 도(徒)나 유(流) 등 중사에는 20일, 장(杖)이나 태(笞) 등 소사에는 10일을 일한으로 하였다. 민사는 일정한 성문 규정이 드물었으므로 대개 관습에 따랐고, 분규의 해결도 대개 행정관의 재량에 맡기는 일이 많았다.

친족 등 가족제도에 관한 일은 유교의 예법이 그 기초가 되었다. 상속은 봉사(奉祀)의 계승을 중시하여 주84’의 관습과 법규가 발달하였다. 물건의 등기, 토지 · 가사(家舍) 및 노비의 매매는 100일 이내, 상속은 1년 이내에 하도록 되어 있었다. 민사의 소송은 원고와 피고가 각각 증빙문서를 제출하고, 쌍방이 재판정에 함께 출두하여 구두로 변론하되 그 기한을 정하였다. 판결의 확정 과정에서 동일 사건을 다른 기관으로 옮기면서 세 차례까지 소(訴)를 올릴 수 있으나, 송사(訟事) 중 2차 패소한 것은 다시 소를 올릴 수 없었다.

2.4. 군사제도

조선의 위정자들은 고려가 멸망한 큰 원인 중 하나가 연이은 외침에 제대로 대응하지 못한 것이라고 보고, 강력한 군대를 갖추고자 노력하였다. 그 한편 병력이 반란에 이용되는 것을 막는 데에도 큰 관심을 기울였다. 조선 초기에 군령체계를 자주 바꾼 것은 그 때문이었으며, 장수가 특정 군대를 장기간 지휘하지 못하도록 자주 교체하였다. 초기에는 군사제도 운영에서 국방의 비중이 컸으나, 임진왜란을 겪은 뒤 중앙 정권의 보호에 치중하는 변화가 있었다. 병력은 크게 육군과 수군으로 나뉘어 있었고, 본래 기병이 육군의 주력을 이루었으나, 차츰 보병 중심으로 개편되었다.

2.4.1. 중앙의 군사 조직과 지휘

조선 초기의 군령(軍令) 기관인 의흥삼군부는 삼군진무소로, 다시 주85로 개편되었다가 1466년(세조 12)에 오위도총부로 정비되었다. 부대 조직도 처음의 10위(衛)에서 10사(司)로, 다시 12사로 바뀌고, 문종 때 5사가 되었다가 1457년에 오위로 정비되어 오위제도가 갖추어졌다.

군사 기구 중 군령 계통은 중추부 계열, 오위도총부 계열, 병조 계열 등의 사이에 변동이 여러 번 있었다. 그러나 1464년에 이르러 오위도총부가 병조의 감독을 받게 되면서 병조가 군령의 최고 기관이 되고, 중추부는 실권 없는 기관으로 전락하였다. 따라서, 서반으로 볼 때는 오위도총부가 실질적인 최고 관서였다.

『경국대전』에 나타난 오위의 편제는 대체로 주86과 지방 분담으로 구성되었다. 중앙군을 이루는 병종의 편제는 의흥위(義興衛)에 갑사(甲士)와 보충대(補充隊), 용양위(龍驤衛)에 별시위(別侍衛)와 대졸(隊卒), 호분위(虎賁衛)에 족친위(族親衛) · 친군위(親軍衛) · 팽배(彭湃), 충좌위(忠佐衛)에 충의위(忠義衛) · 충찬위(忠贊衛) · 파적위(破敵衛), 충무위(忠武衛)에 충순위(忠順衛) · 정병(正兵) · 장용위(壯勇衛) 등이 소속되어 입직(入直)과 시위 등의 임무를 수행하였다.

한편, 오위는 각기 지방의 병력을 분담, 관할하였다. 의흥위는 서울의 중부와 개성부 및 경기 · 강원 · 충청 · 황해도의 병력을 관할하고, 용양위는 서울의 동부와 경상도를, 호분위는 서울의 서부와 평안도를, 충좌위는 서울의 남부와 전라도, 충무위는 서울의 북부와 함경도의 병력을 각각 관할하였다. 또한, 오위의 각 위는 중 · 좌 · 우 · 전 · 후의 5부(部)로 나누어 전국의 진관(鎭管)을 망라한 지방 군사를 소속시켰다. 따라서 오위체제는 이중적 성격을 띠고 있었다. 즉, 중앙군을 망라한 구체적 부대 조직이면서, 다른 한편으로는 주87 등에서 가동하는 전국을 망라한 훈련 체제로서의 성격도 가지고 있었다.

오위의 군계급과 정원 및 품계는 『경국대전』에 따르면 다음과 같은데, 이는 오늘날의 계급 개념과는 다른 것이었다. 즉, 상호군(上護軍, 정3품) 9인, 대호군(종3품) 14인, 호군(정4품) 12인, 부호군(종4품) 54인, 사직(司直, 정5품) 14인, 부사직(종5품) 123인, 사과(司果, 종6품) 15인, 부장(部將, 종6품) 25인, 부사과(종6품) 176인, 사정(司正, 정7품) 5인, 부사정(종7품) 309인, 사맹(司猛, 정8품) 18인, 부사맹(종8품) 483인, 사용(司勇, 정9품) 42인, 부사용(종9품) 1,939인 등이 그것이다.

서반의 군직은 거의 서반 체아직이었다. 그것도 그나마 갑사(甲士) · 별시위 · 족친위 · 친군위 · 충의위 · 충찬위 등의 병종에만 주고, 충순위 · 정병 · 파적위 · 보충대 등의 병종에는 주지 않았다. 팽배 · 대졸 · 장용위 등의 병종에는 서반 잡직 체아직을 주었다. 한편, 서반 체아직은 오위의 병종이 아닌 선전관 · 겸사복(兼司僕) · 내금위(內禁衛) · 주88 · 태평소(太平簫) · 파진군 등의 병종과 군병이 아닌 여러 잡직에도 주었다.

오위의 상하 조직과 각 지휘관은, 위(衛, 衛將)―부(部, 부장)―통(統, 통장)―여(旅, 旅帥)―대(隊, 隊正)―오(伍, 伍長)―졸(卒) 등과 같았다. 위는 5부, 부는 4통, 통은 약간의 여, 여는 5대, 대는 5오, 오는 5졸과 같이 대체로 다섯씩을 묶어 올라가는 편제로서, 이것은 진법(陣法)을 바탕으로 하는 군사 조직이었다.

그러나 오위제도는 이미 임진왜란 이전에 해이해져서 정작 왜군이 침입하였을 때는 무력함을 드러내었다. 때문에 왜란 중에 포수(砲手) · 사수(射手) · 살수(殺手) 등 주89이라는 특수 부대를 훈련, 양성하는 훈련도감(訓鍊都監)이 신설되었다. 이것은 명의 주90이 주91』라는 병서에서, 왜구 방어를 위해 절강군(浙江軍)의 병술로 개발한 것을 본받은 것이었다.

그 뒤 1624년(인조 2) 이괄(李适)의 난이 일어나자 서울과 경기 지방의 경비 강화를 위해 총융청(摠戎廳)을 두어 남양 · 수원 · 장단 등의 군사를 통솔하게 하고, 경기 안의 속오군(束伍軍) 중 용맹한 자를 뽑아 이 군영에 배속시켰다. 그리고 인조 초에 남한산성을 쌓고 1626년(인조 4) 그 안에 수어청(守禦廳)을 신설하여, 광주(廣州)와 그 인근의 여러 진을 경비하게 하였다.

1652년(효종 3)에는 어영청(禦營廳)을 신설하여, 총포병과 기병(騎兵)을 주력으로 하는 부대를 편성하였다. 또, 1682년(숙종 8)에는 도성의 방위를 강화하기 위해 금위영(禁衛營)을 신설하였다. 이상의 훈련도감을 비롯하여 총융청 · 수어청 · 어영청 · 금위영을 5군영(五軍營)이라 하고, 주로 서울과 경기 지방의 방위를 담당하게 하였다. 이로써 중앙의 오위군제가 후기에 이르러 5군영제로 바뀌었다.

2.4.2. 지방의 군사 조직과 지휘

지방의 군사 지휘체계는 진관체제(鎭官體制)로 조직되었다. 즉, 각 도의 병마절도사와 수군절도사가 있는 곳을 주진(主鎭)이라 하고, 그 아래에 몇 개의 거진(巨鎭)을 두었다. 그리고 그곳에 절제사 및 주92를 두어 각각 이를 관장하게 하였다. 거진 아래의 주93은 동첨절제사(同僉節制使) · 만호(萬戶) · 절제도위(節制都尉)가 관장하였다.

병마절도사는 약칭으로 병사(兵使)라고 하며, 경기도 · 강원도에는 각 1인을 두어 관찰사가 겸임하도록 하였다. 충청도 · 전라도 · 황해도 · 평안도에는 각 2인을 두어 그 중 하나는 관찰사가 겸임하고, 또 하나는 전임의 병사를 두었다. 경상도 · 함경도에는 각 3인을 두어 하나는 관찰사가 겸임하고 나머지 2인은 전임 병사를 두었다.

수군절도사는 약칭으로 수사(水使)라고 하며, 강원도와 황해도에 각 1인을 두어 관찰사에게 겸임하도록 하였다. 평안도에는 2인, 함경도에는 3인의 수사를 두었는데, 그 중 하나는 관찰사가 겸임하고, 나머지는 병사가 겸임하였다. 경기도와 충청도에는 각 2인, 경상도와 전라도에는 각 3인의 수사를 두었는데 하나는 관찰사가 겸임하고, 나머지는 전임 수사를 두었다.

관찰사가 겸임한 병사를 겸병사(兼兵使)라 하였다. 관찰사와 병사와의 관계는 직품이 둘다 종2품이었으나, 관찰사는 행정권 · 사법권을 가지고 있으며, 흔히 직품 이상의 고관이 임명되는 경우가 많았기 때문에 자연히 겸병사는 단병사보다 우위였다.

수사의 경우는, 수사의 직품이 정3품으로 관찰사보다 낮았으므로 관찰사가 겸임하는 수사에 비해 단수사의 지위는 더욱 낮았다. 거진의 절제사 · 첨절제사나 제진의 동첨절제사 · 만호 · 절제도위 등은 거의 각 지방 수령이 겸임하였다. 중종 때 이래로 해이해진 진관체제를 보강하는 방안으로 제승방략(制勝方略)이라는 주94이 시행되었다. 이것은 유사시에 각 고을의 수령이 소속 군사를 이끌고 본진을 떠나 배정된 방어 지역으로 가서 싸우는 제도이다.

2.4.3. 군역

조선시대의 병종은 크게 특권층 자제에게 특전을 주어 편성한 병종, 주95로 선발한 직업 군인, 양인의 의무 병역 등으로 분류된다. 특권층 자제의 병종은 왕실의 먼 친척, 대신의 자제, 공신의 자손 등으로 구성된 족친위 · 충의위 · 충찬위 · 충순위 등으로서 처음부터 군사력을 기대하지 않은 것이었다. 무예를 시험 보아 뽑는 갑사 · 별시위 등의 병종은 최고 정예군으로서 서울의 시위와 평안도 · 함경도의 변경 수비를 담당하는 기간 병력이었다. 여기에는 무예에 뛰어난 양반 자제도 많이 소속되어 있었다. 팽배 · 대졸 등도 시취로 뽑는 병종이지만, 토목공사에 주로 동원되어 양인이 기피하는 병종으로 변하였다.

양인의 의무 병역에는 육군인 정병(正兵)과 수군(水軍)이 있었고, 이들이 전체 병력의 8할을 차지하였다. 양인의 의무 병역은 16세에서 60세에 이르는 정남(丁男)이 그 대상인데, 직접 병역 의무를 지는 자를 호수(戶首) 또는 정군(正軍)이라 하였다. 그리고 호수가 군역을 수행하는 데 경비를 뒷바라지하는 자를 봉족(奉足) 또는 보인(保人)이라 하였다. 당시 군역을 지는 데에 필요한 재정 부담은 호수와 봉족 또는 보인으로 구성되는 군호 단위로 스스로 마련하도록 되어 있었다.

이러한 봉족제는 고려의 양호제(養戶制)를 계승한 것으로, 1464년(세조 10) 주96으로 개편되었다. 봉족제에서 호(戶) 단위이던 것이 보법에서는 인정(人丁) 단위로 개편되어 2인의 정남, 즉 2정이 1보(保)로서 군호의 기본 단위가 되었다. 봉족제는 호 단위였으므로 유력자는 한 가호 안에 수십 명의 솔정(率丁)을 가지는 폐단이 있었다. 보법으로의 개편은 이러한 은익솔정을 추쇄(推刷)하기 위한 것이었으나 결과적으로는 각 호의 솔정을 모두 군역 대상으로 편성하고 말았다.

또, 보법의 시행으로 노자(奴子)도 반정(半丁)으로 치고, 보인의 보포(保布)는 매월 포 1필 이하로 규제하였다. 그러나 보법은 호와 유리된 것이어서 뒷날 군역제도 붕괴의 요인이 되었고, 보포도 규제 이상으로 수탈당하는 결과를 가져왔다.

더욱이 보인으로 정군을 대립(代立)시키는 경우도 많아, 부강한 호수 대신 빈약한 보인만이 군역을 담당하게 되어 군역제도의 기반마저 흔들리게 되었다. 원래 군역의 부과는 요역과는 별도였다. 그러나 성종 이후 군역의 요역화 현상이 나타나고 방군수포(放軍收布)가 성행하면서 군역제도가 더욱 문란해졌다.

조선 후기에는 의무병역 제도가 무너져 점차 모병제(募兵制)로 바뀌었고, 지방에서는 사노비까지 징발하여 속오군을 편성하였다.

2.5. 조선 정치의 특성 - 통치와 지배 중심의 정치

조선의 정치는 대체로 안정적이었다. 이 사실은 조선이 전근대국가로서는 상대적으로 정치제도와 관료 조직을 잘 갖추고 있었던 점과 관계가 깊다. 태조로부터 순종에 이르기까지 27대에 걸쳐 국왕 또는 황제가 재위하였는데, 내전 수준의 군사적 충돌을 거쳐 왕위에 오른 이는 전혀 없었다. 건국 초기인 1398년(1차 왕자의 난=무인정사)과 1400년(2차 왕자의 난), 그리고 1453년(숙부의 난=계유정난)에 격렬한 왕위 쟁탈전이 일어났으나, 모두 승패가 빠르게 결정이 나고 물리적 충돌도 크게 벌어지지는 않았다.

3.1. 산업

조선의 산업에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 농업이었다. 주민의 대부분 또한 농민이었다. 양반가도 스스로 농사를 짓는 경우는 물론이고 노비를 시켜 농사를 짓더라도 ‘스스로 농사를 짓는다’고 자처하였다. 일반 농민들은 지리적 환경 조건에 따라 사냥이나 어업을 병행하였고, 생필품의 많은 부분을 스스로 만들어 사용하였다. 산업 구성의 변화 또한 농업의 발달을 바탕으로 전개되었다. 15세기 말엽부터 지방 상업이 발달한 것, 17세기 말엽부터 상품화폐경제가 발달한 것이 대표적인 예이다. 이로써 자급자족 경제 체제의 해체가 천천히 진행되어 갔으나, 개항 후에도 자급자족 경제 체제의 속성이 강하게 유지되었다.

3.1.1. 농업

3.1.1.1. 농경지와 수리시설

조선 초기 농업의 중심은 밭농사였다. 농경지의 70% 이상이 밭이었다. 벼도 밭에서 재배하는 경우가 적지 않았다. 이로부터 논농사의 비중이 점차 커져갔다. 곡물로 보면 벼농사와 콩농사가 중심이었다. 국가 차원에서 부국강병을 위해 권농정책을 시행하면서 벼와 콩의 재배를 강제한 결과였다. 콩은 장을 담그는 데 필수 재료인 한편, 군사적으로는 말먹이로 중요하였다. 조선 초기의 군대는 기병이 중심을 이루고 있었다.

15세기는 14세기 후반의 외침과 대규모 인구이동, 그에 따른 대량의 황무지가 발생한 어려움을 극복하고 안정적 농업생산 기조를 잡아나가던 시기였다. 농민들의 생존을 위한 노력과 국가의 권농정책이 주요한 작용을 하여 주97 개간이 이루어짐으로써 빠른 속도로 농경지가 증가하였다. 당시 진황지는 주로 하삼도(충청, 전라, 경상도) 해안지역에 자리하였던 까닭에, 새로 개간하는 농경지는 논의 비중이 매우 높았다.

농업기술의 발전과 수리시설의 확대, 보와 같은 새로운 수리시설의 등장도 농업생산의 증대에 크게 작용하였다. 15세기 중엽 이후 진행된 안정적인 농업생산의 성장 결과 16세기에는 토지소유의 분화가 심해졌다. 진황지 개간이 거의 마무리된 상황에서 산림(山林)과 천택(川澤)의 개간이 이어지면서 사유의 대상이 되는 토지도 확대되기 시작하였다.

15세기 후반부터 바닷가 갯벌을 막아 간척하는 ‘ 언전(堰田)’이 본격적으로 개발되었다. 언전은 14세기에 등장하기는 하였으나, 왜구 때문에 개발이 불가능한 상태가 되었다. 이제 진황지 개간이 끝나자 본격적으로 개발되기 시작하였는데, 그 주체는 왕실, 훈척 등 대세력가들이었다. 이들은 다수의 노비노동력을 소유하고 수령 등의 도움을 받아 요역 노동 동원도 가능하여서 언전을 개발할 수 있었다. 일부는 토호(土豪)들이 만든 것을 탈취하여 자기 소유로 삼은 것도 있었다.

이와 아울러 소규모이나 새로운 형태의 농경지인 보전(洑田)을 개간하는 사람들도 있었다. 이는 산간지역에 상대적으로 다른 곳보다 낮은 땅을 개간하는 방법으로, 중소지주들도 개간이 가능하였다. 그러나 이 보전 또한 작게는 수십 명, 많게는 백여 명을 동원할 수 있어야 하였으므로, 양반 사족이 아니면 하기 어려웠다.

논농사가 발달하여 그 비중이 커지는 현상은 14세기 무렵부터 본격화하였다. 바닷가 저지대를 활발히 개간하여 옥토로 인정받기 시작하였고, 농업생산에서 하3도의 비중이 갈수록 높아졌다. 이는 사회 및 정치에도 영향을 미쳐, 지배층이 주로 서울, 경기지역과 하삼도 지역에 분포하게 되는 원인으로 작용하였다. 『세종실록지리지』(1432년)에 수록된 제(堤) 43개 가운데 38개가 하삼도, 그중에서도 주로 바닷가 지역에 자리하고, 나머지 5개는 경기와 황해도로, 역시 바닷가거나 섬(강화도)에 자리하였다.

제보다 규모가 작은 저수지 축조도 활발히 이루어졌다. 1470년 무렵 간행한 『 경상도속찬지리지』에는 경상도의 저수지가 721개로 나타나며, 『 중종실록』에는 경상도에 800개, 전라도에 900개, 충청도에 500개의 제언(堤堰)이 있다고 기록하였다. 이 무렵 경상도의 논이 전체 농경지의 3분의 1이었다. 농경지 중 수리시설의 혜택을 보는 것은 약 5분의 1이었다. 하삼도 전체로 보면 6/10 정도가 밭이었고, 논은 4/10 미만이었다. 그러나 논에서 수확하는 것이 밭보다 배 정도로 계산하고 있었으므로, 수확물로 보면 논과 밭의 비율은 4:3 정도였다.

15세기 중엽부터는 보(洑)가 개발되어 관개에 상당한 효과를 볼 수 있었다. 이로써 논농사가 한층 활발해졌으나, 자연재해 특히 가뭄이 들 때 그 피해를 완전히 극복할 수는 없었다. 임진왜란 후 이모작을 위한 모내기가 보급되면서 보의 수리와 신축이 크게 증가하였다.

3.1.1.2. 논농사

세종이 뛰어난 농부들의 농업 기술을 널리 알릴 목적으로 정초(鄭招) 등에게 조사하여 편찬토록 한 『 농사직설』을 보면, 가장 좋은 논인 주98에는 일찍 수확하는 주99를 주100 방식으로 심고, 낮아서 항상 물이 고이는 곳이 중간 수준의 논으로, 이앙법(모내기)로 두 번째로 빠른 시기에 파종하여 수확하는 올벼인 차조도(次早稻)를 심고, 물 공급을 보장하기 어려운 하등의 논에는 늦벼를 심어 논에서 기르다가 가뭄이 오래가면 밭으로 바꿔 기르라고 하였다.

당시 모내기는 저습지에만 적용하는 농업 기술이었으나, 15세기 중반 이후의 기록에 나타나는 실상은 지대가 높아 물이 찬 곳에서 날이 따뜻해지기를 기다려 옮겨 심는 형태가 주류였다. 조선은 이 밖에 해안지역 개간과 관련하여 소금기에 강한 볍씨를 보급하였고, 가뭄에 대처하여 50일도(五十日稻)라는 단시일에 자라는 볍씨도 보급하였다.

17세기 이후 논농사는 직파법 중심에서 모내기 중심으로 바뀌었다. 모내기는 15, 16세기에 경상도 북부 일대와 강원도 남부에서 부분적으로 행해지다가 17세기 이후 충청도와 전라도로 확산되고, 18세기 전반에는 모내기가 가능한 곳에 전국적으로 보급되었다. 당시 논의 7, 8할이 모내기를 하였다. 이렇게 17세기 이후 모내기가 빠른 속도로 확산된 이유는 임진왜란 때 많은 인구가 사망하거나 잡혀가 인력이 부족한 데다 농경지가 대거 파괴된 데 있었다.

새 논을 다시 개간하기 어려운 조건에서 남아 있는 농경지를 최대한 집약적으로 이용하기 위해서는 모내기가 필연적이었다. 밭으로 이용할 수 있는 기간에는 모판에 모를 기르는 곳 외에는 모두 보리 등을 심어 밭농사를 짓다가 물을 충분히 확보할 수 있게 되면 보리 등을 수확한 뒤 밭을 논으로 바꾸어 논농사를 지을 수 있었기 때문이었다. 논에서 이모작을 하였던 것이다. 여기에 더해 모내기를 하면 김을 매는 데 드는 품도 절약할 수 있었다. 한편 모내기에는 수리 시설이 절실히 필요하였으므로 조선정부는 1662년(현종 3)에 제언사를 설치하여 지원하였고, 1772년(정조 2)에는 제언절목(堤堰節目)을 반포하였다.

이 시기 농업생산 기술의 발전은 전반적인 경제변화의 원동력으로 작용하였으며, 그 중심적인 변화는 논농사에서 이루어졌다. 결(結)당 생산량이 비옥한 땅에서는 최대 800두(斗)까지 생산되었고, 일반적으로 500두~600두는 생산되었다. 논농사에서의 식량 생산 증가가 인구 증가, 도시화 진전 등 사회적 변화의 기본적인 동력이었다.

3.1.1.3. 밭농사

밭은 대부분 주101을 하고 있었다. 다만 일부 산간 지역과 북부 지역은 주102이 잔존하였다. 밭농사는 농민의 생활에서 논농사보다 밀접한 관계를 맺고 있었으며, 북부 지역에서는 논농사보다 밭농사의 비중이 훨씬 더 컸다.

대부분의 밭에서 1년 1작의 형태로 농사를 지었으나, 남부 지역에서는 2년 3작, 2년 4작도 하였다. 이 경우 주103를 통한 1년 2작과 엇바꾸기를 통한 2년 3작을 하는 일이 많았고, 사이갈이도 하였다. 이러한 방식은 모두 농경지의 비옥도를 유지하기 위한 방법으로, 땅의 힘을 회복시키는 성능이 강한 콩과 작물과 깨 종류 작물을 섞어 재배하였다. 대표적 밭작물은 보리, 콩, 밀, 조 등이었고, 밭벼도 재배하였다. 콩과 작물은 콩과 팥, 녹두 등을 재배하였고, 밀과 기장, 수수, 모밀, 피 등도 길렀다. 기술적으로 밭농사는 16세기에 이미 중세의 최고 수준에 도달하여 있었으며, 이후로는 비료 주는 방법과 새로운 작물의 등장 등 부분적 발전에 머물렀다.

그러나 새로운 작물의 재배는 조선 사회에 큰 영향을 주는 경우가 많았다. 밭농사에서 가장 중요한 새 작물은 목화였다. 목화는 재배하는 데 물이 많이 필요하였는데, 15세기 후반에 중부 이남 지역에서 목화를 보편적으로 재배하게 된 것은 수리시설이 보급된 결과 가능하였다. 면화 생산이 늘자 면포가 쌀과 함께 물품화폐로 기능을 하게 되었고, 나아가 마포(麻布) 대신 정포(正布)의 지위를 차지하였다. 면포와 쌀 가운데 기본 화폐의 기능을 한 것은 저장성이 더 높고 흉년에 가격 변동폭이 더 작은 면포였다.

16세기의 밭농사는 대체로 15세기 밭농사의 연장선에 있었다. 다만 한 군현 안에서도 지역에 따라 여러 작물이 재배되던 상태에서 점차 지역권에 따라 공통된 작물을 재배하는 양상이 확산되었다. 대체로 곡물 농사 중심지와 목화 농사 중심지 사이에서 농작물 교역이 이루어졌다. 17세기 이후에도 사정은 크게 다르지 않았다.

날씨가 추워지는 일이 잦아지자 고랑을 깊게 하여 보온 효과를 높이고, 이랑의 폭을 좁혀 집약적으로 농사를 짓는 등의 변화가 있었다. 더 중요한 변화는 작물이 다양해진 데 있었다. 담배와 고추, 그 밖의 여러 작물이 재배되어, 상업적 농업이 발전하였다. 한 동안 담배는 대표적인 고소득 작물이었다. 도시 근교에서는 시장 판매를 위한 야채 재배가 활성화되었다. 감자와 고구마, 옥수수 등이 들어와 구황 작물도 많아졌다.

3.1.1.4. 농서와 농업 기술

15, 16세기에 이루어진 농업 기술의 두드러진 변화로 주104의 발전을 들 수 있다. 가장 중요한 변화는 14세기부터 시작된 인분(人糞)의 사용이 확산된 것이었다. 가축을 기를 형편이 되지 않는 농민들도 인분을 삭혀 비료로 사용하면서 생산성을 획기적으로 높일 수 있었다. 누에똥과 깻묵으로 만든 금비(金肥) 사용이 증가하는 등 비료의 종류가 더 다양해졌고, 주로 농사를 짓기 전과 지은 후에 비료를 두는 방식인 기비법(基肥法)에서 바뀌어 농작물이 자라는 중간에 비료를 주는 추비법(追肥法)도 사용하였다. 이에 따라 휴한(休閑) 농법을 극복하고 해마다 농사를 지을 수 있게 되었다.

고려 말에 원나라의 농서인 주105』가 간행되기는 하였으나, 우리 실정에는 맞지 않는 것이었다. 이에 세종 때 정초(鄭招) 등이 『농사직설』을 편찬하였다. 그 뒤 성종 때 강희맹(姜希孟)은 사철의 농작과 그 기술을 개설한 『 사시찬요』와 지금의 시흥 지방인 금양(衿陽)을 예로 농경 방법을 수록한 『 금양잡록』을 편찬하였다. 중종 때는 『 농사직설』의 보급을 위해 김안국(金安國)이 『농사언해』와 『잠서언해』를 간행하였다.

조선 후기에는 농업에 대한 관심이 높아짐에 따라 많은 농서가 간행되었다. 효종 때 신속(申洬)은 『 농가집성』을 펴냈고, 숙종 때 박세당(朴世堂)은 『 색경』을 간행하였는데, 이는 밭농사에 중점을 둔 것이었다. 같은 시기에 홍만선(洪萬選)이 낸 『 산림경제』도 넓은 의미의 농서에 해당하고, 헌종 때 서유구(徐有榘)가 낸 『 임원경제지』는 후기 농서의 집대성이었다.

3.1.2.1. 토지 소유의 실상

『경국대전』에 정해진 토지제도 자체는 조선 말기에 이르기까지 개편되지 않았다. 그러나 임진왜란 후 그 실상은 여러 가지로 변모되었다. 직전(職田)은 소멸하였고, 왕실 소유 토지가 줄어들자 궁방전(宮房田)을 설정하였고, 황무지가 많아진 것을 기화로 삼아 관둔전(官屯田)을 확장하였고, 여러 둔전에 민전(民田)을 빼앗아 넣거나 투탁을 받는 일이 생기고, 양안에서 은결(隱結)이 급증하였다.

명종 때 실질적으로 직전을 폐지함으로써 토지 소유권에 대한 제약은 더욱 약화되었다. 그러나 궁방전을 설정할 수 있었다는 사실은 국왕의 이름으로 아직도 초월적 토지 지배력이 행사되었음을 알려 준다. 궁방전은 임진왜란 이후에 설정되기 시작한 것으로, 1사(司) · 7궁(宮)이라 부르는 내수사, 수진궁(壽進宮) · 주106 · 어의궁(於義宮) · 주107 · 용동궁(龍洞宮) · 선희궁(宣禧宮) · 경우궁(景祐宮) 등 소속이었다.

궁방전은 갈수록 확대되었는데, 처음 절급(折給)된 토지, 궁방에서 사들인 토지, 공부세(貢賦稅)를 옮겨 부친 토지 등이 복잡하게 얽혀 운영상 혼란이 많았다. 그 때문에 『 속대전』에서는 관할권과 수세권을 함께 가지는 주108와 수세권만 가지는 주109의 토지로 정리하였다.

임진왜란 이후 군영의 둔전을 비롯, 중앙 각 관서와 지방 관아의 관둔전이 날로 확대되었다. 관둔전도 처음에는 절수하여 설치되었으나, 민전을 뽑아들이는 폐단이 있었다. 숙종 때 이 폐해를 없애기 위해 값을 치르고 토지를 사들이는 정책으로 전환하였지만, 강제로 사들이는 폐단이 따르기도 하였다. 특히 주110는 사유화 양상이 나타나기도 하였다. 민전을 빼앗아 넣거나 투탁을 받는 일은 특히 궁방전과 관둔전에서 많이 벌어졌다. 이 현상은 국고수입원인 주111을 감소시키고 면세지를 확대시켜 재정이 부족해지는 결과를 가져왔다.

임진왜란 이후에는 토지대장인 양안(量案)에 오르지 않는 은결이 급격히 증가하였다. 은결을 만드는 방법은 새로 양전을 할 때 관원과 결탁하여 토지 면적의 일부 혹은 전부를 빼내거나, 개간지를 황무지로 보고하거나, 신전(新田)을 보고하지 않는 것 등이었다. 조선 후기의 토지 결수가 세종 때의 160만여 결보다 항상 밑돌았던 주요 원인은 은결이 증가한 때문이었다.

양안을 분석한 연구에서 조선 후기의 토지소유 상태를 살펴보면 약 10% 내외의 부농이 전체 농지의 43%를 점유하고 있었다. 농업이 발달하면서 광작하는 부농과 농촌을 버리고 떠나는 이농민으로 농민이 분화하였다. 광작은 농업기술의 발달로 한 사람이 경작할 수 있는 면적이 넓어짐으로써 가능하였는데, 이에 따라 경작지가 줄거나 경작지를 잃는 농민이 많아졌고, 이는 지주가 지대를 올릴 수 있는 조건으로 작용하였다. 전호의 지주에 대한 신분 예속성도 다시 강화되었다.

개항을 하자 일본의 경제적 침투는 농촌에까지 미쳤다. 일본의 투자가는 조선 농민의 토지까지 매점하였다. 청일전쟁 후 일본의 대자본가에 의한 토지 약탈은 더 심해졌다. 1904년 일본의 황무지개척권 요구는 한국인 실업가들의 반대로 중지되었지만, 1907년 통감부의 압력에 의한 국유미간지이용법의 제정으로 일본인의 토지 약탈이 합법화되었다. 이후 일본 자본가들은 한국농업주식회사 · 한국흥업 · 한국실업 등 농업회사를 설립하여 조선에서 대농장을 경영하였다. 특히 1908년에 설립된 동양척식주식회사는 뒤에 가장 큰 지주로 성장하였다. 일본 농민의 이주와 자본가의 토지 투자 등에 의해 진행된 일본의 토지 약탈은 강점 후 ‘ 토지조사사업’을 통해 더욱 조직적으로 전개되었다.

3.1.2.2. 지주제와 농민

농장은 건국 초기에 한때 억제되었으나, 세종 · 세조 때에 점차 발달하다가 성종 때부터는 더욱 성행하였다. 조선 전기의 농장은 고려말의 농장과 달리 국가에 조세를 부담하는 법 질서 속의 토지지배 형태로 전환되어 있었다. 이후로도 권세 있는 양반들은 국가에서 내린 사전(賜田)을 비롯하여 황무지 개간, 강점 또는 투탁(投托), 장리(長利) 등 여러 수단과 방법을 통해 농장을 형성해 갔다. 그중에서도 농장을 이루는 가장 기본은 상속과 매득 및 개간이었다.

조선의 농장은 한 지역에 집중되어 있지 않고 각지에 산재한 것이 특징인데, 아들과 딸 구별 없이 균분상속을 하였던 것이 원인이었다. 농장의 관리는 지주가 직접 하는 일도 있지만, 대개는 관리자를 따로 두고 있었다.

농장에서 농사를 짓는 사람은 주로 노비였으나, 차츰 전호 농민이 많아졌다. 지주들은 농장을 주112 또는 자작(自作)이라 하여, 지주 또는 관리인이 짠 농사 계획에 따라 노비 등을 동원하여 농사 과정을 관리 감독하며 짓는 것을 선호하였다. 그러나 이 가작제는 지주의 주거지 부근에 농경지와 노비가 함께 존재해야 가능하였다. 지주들은 가작을 하기 위하여 가능하면 주거지에서 멀리 떨어져 있는 농경지를 팔고 주거지 부근의 농경지를 사고자 하였다.

지주가 관리 감독을 하기에는 너무 멀리 떨어진 지역에 농경지와 노비가 함께 있을 경우 작개제(作介制)를 행하였다. 작개는 작개지(作介地)에서는 생산물 전체를 지주가 가져가고, 사경지(私耕地)에서는 생산물 전체를 노비가 가져가는 방식이었다. 15, 16세기의 농장 중에는 이 작개제로 농사를 짓는 곳이 꽤 많았다. 그러나 17세기 이후에는 차츰 장자 단독상속이 유행하고 노비의 도망도 심해져 작개제는 빠른 속도로 소멸하였다.

지주가 농경지는 있으나 농사지을 노비가 부족하거나 없을 때 어쩔 수 없이 사용하였던 것이 병작(竝作)이었다. 병작제는 양인 농민에게 땅을 빌려주고 생산물의 반을 거두어가는 방식으로, 생산물 지대이자 정율(定率) 지대를 걷는 제도였다. 병작제는 고려 말엽에 발생하여 15, 16세기를 거치면서 점차 확대되었고, 17세기 이후에는 지주제 경영에서 중심을 이루어 갔다. 병작제에 의해 농사를 짓는 전호 농민은 자유농적 존재에 가까웠다. 그러나 종자와 여러 가지 전세(田稅)는 지주가 부담하는 것이 원칙이고, 수확 상황에 따라 지주의 수입이 변하기 때문에 지주의 간섭이 많았다.

정액지대인 주113에서는 농민이 자세한 내용을 지주와 계약하고 농사를 지어 지주의 감독권이 사라졌으나, 황무지를 처음 개간하여 위험성이 큰 경우에 주로 적용되었다.

3.1.3. 어업과 염업, 임업과 광업

3.1.3.1. 어업

조선은 영토의 3면이 바다이고 섬도 많은 까닭에 어업이 산업에서 상당한 비중을 차지하였다. 조선시대의 어업은 면화 재배의 확산에 따라 면망을 만들어 쓰게 되고, 제주도 어민과 해녀가 활동하면서 전보다 먼바다에도 나가 활동하고 물질을 하는 지역도 넓어지는 등의 발전이 이루어졌다. 수산물의 종류는 다양하였고, 한반도 3면의 바다 전체에서 광범하게 영위되었으며, 어획량 또한 상당량에 달하였다. 조석간만의 차가 큰 서해안을 중심으로 주114 어업이 발달하였는데, 밀도가 낮을 뿐 동해안에도 어량이 존재하고 있었다.

19세기에 이르러 초엽에는 김을, 말엽에는 굴과 꼬막 따위를 양식하였다. 그러나 연안의 뻘과 바다로 개별적인 구획이 가능한 곳은 독점적 관리와 이용 또한 가능하여 대부분 권세가의 사유물이 되었다. 구획이 어려운 포안(浦岸)은 마을이 공동으로 점유하여 공동경영하였다. 어민이 자유롭게 어로 활동을 할 수 있는 곳은 원근해 어장이었으나, 기술이 충분히 발달하지 못하여 애로가 많았다.

어민은 대부분 어업을 전업으로 하지 않고 농사를 병행하며 살아갔다. 염업으로 살아가는 사람들도 사정이 비슷하였다. 그러나 국가는 이들을 어염업에 종사하는 것으로 보아 어한(漁漢), 염한(鹽漢)이라 부르며 양인이지만 천업에 종사하는 주115으로 규정하였다.

개항 후 어업은 외부, 특히 이미 자본주의 어업으로 바뀐 일본 어업의 침탈을 받으며 빠른 속도로 변모하였다. 조선의 어업은 일본에서 밀려오는 새로운 어법과 어선에게 침탈당하면서도 기존의 어업 방식을 고수하고 있었다. 그 내용은 ① 연안에 고정시설을 설치하고 회유하는 고기를 포획하는 정치망 어업, ② 포 안의 암벽에 번식하는 미역 등 해조류를 채취하는 어업, ③ 해태를 중심으로 하는 양식업, ④ 중선(中船)을 주축으로 어선을 이용하여 회유하는 고기를 포획하는 어선어업으로 대별할 수 있다.

정치망 어업의 주종을 이루는 어장(漁帳)과 어전(漁箭)은 대개 권세가들이 사점한 것이거나, 수영(水營)이나 감영이 경영하는 것이었다. 채취어업은 포 안을 공동으로 차지하고 있는 어촌공동체가 공동경영하고 있었으며, 양식업은 몇몇 선구적인 어민들이 개별적으로 경영하고 있었다.

어선어업은 명태 · 조기 · 대구 · 청어 · 멸치 · 새우 등을 잡았고, 어선에서 조업할 노동력과 어선 · 어구 등을 갖출 자본을 가진 사람들이 어업계 등을 조직하여 영위하는 조합식 공동경영의 형태를 취하고 있었다. 이들은 선장 이하 화부(火夫)에 이르기까지 미리 정해진 몫에 따라 어획물을 분배받았다.

이상의 조선의 재래식 어업은 근대적 장비를 갖춘 일본 어선의 내침에 밀려나게 되었다. 개항 이전까지는 주로 통어(通漁)와 이주 형태로 조선의 바다를 침범하던 일본 어선은 1883년(고종 20)의 ‘재조선국일본인민통상장정’과 1889년의 ‘한일통어장정’에 의하여 합법적인 어업권을 얻게 되자, 먼바다에 그치지 않고 연안의 풍성한 정치망 어장과 유통과정까지 침탈하였다.

1888년에는 해산회사(海産會社)라는 어업 관련 기업이 처음 조선의 자본으로 설립되었다. 이 회사는 일본에서 어채 기구를 구입하여 새로운 어법을 시험한 뒤에 동남해 연안에서 조업을 시작하였고, 정부의 적극적 지원을 받으며 1890년에는 주116에도 진출하였다. 이 회사에 고용되어 있던 일본 어부가 256명, 임차된 어선이 22척이었으며, 조선의 주요 포구에 모두 지사를 설치한 거대 수산 기업이었다.

객주나 여각에 의해서 주로 유통되던 어물이 일본과 조선의 수산기업 소속 출고선(出賈船)에 의해 바다에서 직접 소비지 항구에까지 운반되자 어시장이 형성되었고, 그것을 경영하기 위하여 1903년 1월 자본금 60만 원으로 부산수산주식회사가 설립되었다. 그 뒤 마산 · 군산 · 인천에도 수산회사가 설립되었고, 1905년에는 소비지인 경성(京城)에도 주식회사 경성수산시장이 설립되었다.

3.1.3.2. 염업

조선에서 소금은 20세기 초 근대적인 천일제염방법으로 생산하기 이전에는 대체로 염전에 바닷물을 끌어들여 염분의 농도를 짙게 한 뒤 그 물을 길어 가마솥에 넣고 끓여 소금을 얻는 방법이 주를 이루었다. 다만 지리 조건이 염전을 만들기 어려운 곳에서는 바닷물을 길어 곧바로 가마솥에 넣고 끓였다. 이러한 방법은 많은 시간과 노동력이 필요하였고, 특히 땔감을 마련하기가 어려웠다.

그러나 15세기 중엽에 이르러 왜구의 침입이 거의 단절되어 과거 폐지되었던 섬과 바닷가 고을들이 모두 다시 설치되자, 염전이 크게 확대되어, 차츰 이미 염전에서 어느 정도 소금 결정이 생기는 상태에서 바닷물을 길어다 소금을 굽는 쪽으로 발전해 가고 있었다. 소금을 굽는 일은 염한호(鹽漢戶)가 맡고 선군이나 공천(公賤)은 그 역을 도와야 하였다. 염역에 징발된 인원에는 연해 거주민도 포함되었다. 국가에서는 염간이 아닌 사람이 자염을 원하는 경우에는 수세(收稅)를 하지 않는 특전을 부여한다든가, 혹은 염간들에게는 염세를 감면 조처하는 등 제염업 종사자를 확보하는 데 급급하였다.

소금은 만들기도 어렵지만 유통하는 데에도 품이 많이 들어 값이 비쌌다. 서민들은 여러 해산물로도 소금기를 섭취할 수 있었으나, 장과 김치를 담그기 위해서라도 소금이 꼭 필요하였다. 이러한 까닭에 조선 정부는 한편으로는 민생안정을 위해, 다른 한편으로는 재정 확충을 위해 소금 생산과 공급 정책에 큰 관심을 보였다.

조선 건국 직후 선택한 것은 관이 직접 소금을 생산하고 유통하는, 각염법(榷鹽法)이라 부르는 일종의 소금 전매제였다. 관이 염장 설치와 생산을 관할하고 내륙 고을에는 염창(鹽倉)을 설치하여 유통까지 관할하였다. 태조 때에는 쌀과 포(布), 태종 때에는 잡곡도 소금과 교환할 수 있게 하여, 어느 정도 성과를 얻을 수 있었다. 개인이 소금을 굽는 것을 금지하지는 않았으나 상인의 소금 유통 판매를 엄격하게 배제한 결과, 소금을 얻기 어려운 곳이 생겨날 수밖에 없었다.

15세기 중엽에 이르러 소금 값이 비싸지는 현상이 나타나자, 의염법(義鹽法) 주장이 대두하였다. 결국 1445년(세종 27) 주117을 설치하여 사재감에서 맡고 있던 모든 소금 관련 행정 업무를 담당하게 하고, 개인의 소금가마를 모두 몰수하여 생산과 유통을 완전히 독점하는 전매제를 시행하였다. 그러나 이로써 생계 수단을 상실하게 된 염간(鹽干)의 도망이 속출하여 생산이 줄자 소금값이 폭등하여, 1년 만에 의염법을 폐지하여 이전 방식으로 환원하였다.

이 뒤로 원칙적으로 소금가마는 모두 관의 소유로 하면서 개인의 소금가마 운영을 막지 않아 관제염이 주를 이루고 사제염도 가능하게 하였으며, 유통구조는 전과 같이 거의 관에서 관할하였다. 이 제도의 내용은 『경국대전』에 구체적으로 규정되어 있으며, 이 제도가 1750년(영조 26) 균역법 시행 때까지 부분적으로만 개정 보완하며 유지되었다.

조선 초기 소금의 가격은 기록상으로는 시가(市價)에 의해 매매가 이루어졌기 때문에 그 확실한 값을 알 수 없다. 1430년(세종 12) 면포 1필에 소금 2석 6두로 교환하게 하고 이 가격을 항식(恒式)으로 정한 일이 있어서, 조선 정부가 생각한 이상적 소금값을 파악할 수 있다.

집현전 직제학 이계전의 상소에 보면 의염색 설치 이전에는 민간에서 쌀 1두에 소금 3, 4두 혹은 5, 6두까지 교환되었는데, 의염색 설치 이후에는 쌀 1두에 소금 1, 2두를 바꾸게 되었다고 한 것에서 소금값이 쌀 때와 비쌀 때의 편차를 짐작할 수 있다. 조선 전기에는 고려시대보다 2배가 넘는 1,362개 염분이 있었고, 염소(鹽所)까지 계산하면 1,626개였으며, 북부 지방에도 널리 염분이 설치되어 있었다.

임진왜란 이후 국가 재정이 피폐해지자 1598년(선조 31) 다시 강력한 소금 전매제 주장이 대두하였다. 결국 소금의 사적 매매를 금하고 관이 정한 값으로 교환하게 하자 소금값이 이전의 배 가깝게 뛰어 백성들의 고통을 키웠다. 여기에 여러 주118가 동남 연안의 염분을 절수하고 권세가의 염분 점유가 더해져 민생을 더욱 궁곤하게 하였다. 힘이 센 군문과 관아들도 염분을 차지하고 있었다. 이들의 염분은 17세기 후반부터 염세 과징에 대해 염호들이 도망하여 저항함으로써 차츰 쇠락하였다.

이러한 상황에서도 제염 관련 제도는 강화되어 『속대전』에 규정되었다. 균역법 시행에 따라 염세는 어세 · 선세 등과 함께 호조 소관에서 벗어나 균역청이 관장하고, 새로 제정된 해세절목(海稅節目)에 따르게 되었다. 이때 여러 궁가가 절수한 염분을 모두 없애고, 염세는 돈으로 내게 하고 부담을 경감하였다. 이로써 염폐(鹽弊)가 많이 줄었으나, 수백 년의 고질적인 악폐가 하루아침에 근절될 수는 없었다.

개항 후 조선에는 많은 수입 소금이 횡행하였고, 그 결과 조선의 제염업은 급격히 쇠퇴하였다. 그러나 정부는 과세에만 급급하여 쇠퇴를 막지 못하였다. 여기에 더해 이전의 염세 외에 염분세를 부과하고, 각 궁방이 염분에서 직접 소금을 징수하는 등 과거의 악폐가 살아나 염세의 국가 수입은 현격하게 감소하였다. 염세는 이미 일본이 실질적으로 조선을 지배하기 시작한 뒤인 1906년에 염세규정을 정해 이듬해부터 시행에 들어가면서 제염업자가 허가를 받아 가벼운 세금을 납부하고 제염업을 경영할 수 있게 됨으로써 비로소 봉건적인 제도에서 해방되었다.

3.1.3.3. 광업

조선의 광업은 시대에 따라 주력 광물이 달랐고, 경영형태도 차이가 있었다. 주된 광물은 철, 유황과 금, 은, 납이었다. 처음에는 대개 농민의 부역 노동에 의존하는 관영 광산 위주였으나, 차츰 임금노동자를 투입하여 채굴하는 사영 광산이 많아지게 되었다.

3.1.3.3.1. 철광업

조선 건국 후 15세기 전반까지는 한양천도에 따른 토목공사와 무기제조에 많은 철물이 필요하였다. 중앙의 선공감과 군기감에서 필요한 철은 각 고을의 경작지 면적에 따라 철물을 부과하여 걷었다. 지방의 각 영(營)과 진(鎭), 계수관 등의 무기 제조에 필요한 철은 철이 나는 고을에 철장(鐵場)을 두어 채취하였다. 철장은 전국에 20여 곳이 있었고, 각기 200인의 취련군(吹鍊軍)을 동원하여 매일 할당량을 생산하였다.

여러 폐단을 무릅쓰고 강행되었던 이들 제도는 15세기 후반에 국가의 철물 수요가 줄자 농민들을 봄 · 가을 농한기에 동원하여 철을 채납하게 하는 철장도회제를 채택하기에 이르렀다. 당시 산철지는 주로 사광이어서, 농민들은 대개 강가의 모래에서 철을 채취하였다.

철장도회제를 채택한 뒤 야장(冶匠)들에 의한 수공업이 성장하게 되었다. 이들 중에는 정철(正鐵)만을 채굴, 제련한 정철장, 정철 제련 외에 정철기구까지 제작하던 주철장(鑄鐵匠), 무쇠를 만들어 솥과 농기구를 생산한 수철장(水鐵匠), 구리 산지에서 놋그릇을 생산한 유철장(鍮鐵匠) 등이 있었다. 특히 수철장들은 광범위한 판로를 가지고 성장하여, 세종 초에 이미 10인 내지 20인의 장인(匠人)을 거느린 야장을 경영하고 있었다. 야철수공업이 성행하고 농민들이 강하게 저항하여 철장도회제는 15세기 말에 폐지되었다. 철장이 있는 고을에만 공철을 부과하고 아울러 철물수공업자들로부터 장세(匠稅)를 징수하게 되었다.

임진왜란 이후 철물은 야철수공업자들로부터 구입하는 형태로 바뀌었다. 이로써 민간에서 철광업이 발달할 수 있었다. 그러나 무기를 만들 철물이 많이 필요한 오군문은 점차 야철수공업자들이 자리 잡은 철 생산지를 절수하거나 야철수공업자들을 군졸로 편입시켜 수요를 해결하다. 단련도감에서는 진군(鎭軍)들이 철광을 채굴하여 운반하고 땔감도 공급하면, 덕주의 지휘 아래 야장들이 제련작업을 하였다. 덕주는 용광로인 철덕(鐵德)의 주인이었다.

3.1.3.3.2. 금 · 은 · 연광업

15세기에는 국가의 수요와 명에 보낼 금은 세공(歲貢)을 조달하기 위하여 국가에서 금 · 은 광산을 개발하였다. 금광은 대부분이 사금광이고, 은광은 석광(石鑛)이었다. 광산 개발은 정부가 파견한 채방사(採訪使)가 시굴하여 공액(貢額)을 산정한 뒤에 현지의 수령이 채굴작업을 지휘하였다. 수령은 농한기에 농민을 동원하여 채납하였다. 금 · 은 광산도 부역하는 농민의 저항이 극심하였기 때문에, 은광은 1429년 명에 대한 세공이 면제되면서 중단되고, 금광은 일본에서 금이 유입되기 시작된 1484년에 폐쇄되었다.

그러나 16세기에 은을 제련하는 기술이 개발되고, 명 및 일본과의 무역이 활발해져 정부의 은광정책과 은광의 경영형태에 많은 변화와 발전이 이루어졌다. 16세기 초에 김감불(金甘佛)과 김검동(金儉同)이 연은분리법(鉛銀分離法)을 개발하자 은의 함유량이 풍부한 단천 연광(鉛鑛)이 채굴되기 시작하여, 전국 여러 곳의 은광이 개발되었다.

무역이 활기를 띠면서 은의 수요가 급증하자 역관(譯官)과 주119들은 은광의 민영화를 끈질기게 추진하였고, 은광 주변 주민들에 의한 잠채(潛採)가 그치지 않았다. 정부는 명에 다시 은을 세공(歲貢)하게 될까 염려하여 은이 필요한 때만 관채를 하려 하였으나, 결국 부상대고들의 요청을 따르게 되었다. 그러나 정부의 은광 정책이 일관되지 않아 때로는 관채를, 때로는 민채를 실시하였고, 관채와 민채가 중지되면 곧 역관이나 부상대고와 결탁한 현지 주민들의 잠채가 성행하였다. 민채와 잠채는 모두 순수한 민영 광업이었다.

17세기에는 군영에서 연환(鉛丸)을 제조하기 위하여 연광(鉛鑛)을 개발하였는데, 연광이 곧 은광이었다. 17세기 말까지 68개 소의 연광을 개발하였으나, 호조에서 모두 탈취하였다. 임진왜란 중에 이미 단천 은광에 공은제(貢銀制)를 적용시켜 연간 1천 냥을 수취하였던 호조는 17세기 전반기에 청과의 외교 및 공무역에 필요한 은을 조달하는 문제가 심각해지자 관채를 실시하기도 하고, 때로는 민채를 허용하기도 하였다. 그런데 관채는 정부의 재력과 인력의 부담을 가중시켰고, 민채는 민간자본이 미약하여 어려움이 있었다.

이러한 문제를 타결하기 위해 시행한 것이 1651년의 설점수세법(設店收稅法)이었다. 광산의 전업적인 소생산자들이 광산 개발에 참여할 수 있도록 호조가 은광의 채굴 제련장과 부대시설까지 마련해 주면서 부근의 재목과 연료를 채취할 수 있게 하였고, 광군들을 임의로 고용할 수 있게 하였다. 설점수세업무는 호조에서 파견한 별장이 대행하였는데, 이들은 대개 서울에 거주하는 부상대고들로서 권세가의 사인(私人)들이었다.

호조 별장이 주관하는 은광업도 18세기 중엽부터는 쇠퇴하기 시작하였다. 호조가 군영의 연점(鉛店)을 모두 탈취한 데 대한 대응으로 군영이 호조의 설점과 은점 운영을 방해하였던 것, 지방의 토호나 부상대고들의 사채나 잠채가 활발해진 것, 수령들이 토호나 부상대고들과 결탁하여 별장제 폐지를 주장한 것 등이 그 원인이었다. 이에 호조는 1775년에 별장제를 혁파하고 수령 수세제를 채택하였고, 이로부터 상업자본에 의한 광산개발이 한층 더 촉진되었다.

이는 물주가 호조의 설점 허가를 받아 자기 자본으로 점소를 설치, 운영하면 해당 지역의 수령이 호조가 정한 세금을 수납하는 제도였다. 물주는 채굴 · 제련시설과 운영자금을 투자하고 혈주(穴主)나 덕대가 임금노동자를 고용하여 분업적 협업하에 직접 광산을 경영하였다. 18세기 말에서 19세기 전반기에는 이러한 자본주의적 성격이 강한 물주제 하의 광업경영형태가 금광과 은광 및 동광업에 적용되었다. 광산에 고용된 광군들은 대체로 농촌에서 유리된 전업적인 광산노동자들로서, 광산의 규모에 따라 100여 인 또는 수천 인에 달하였다.

3.1.3.3.3. 개항 이후의 광업

개항 이후 조선의 위정자들도 서양 여러 나라가 금광을 채굴하여 국가재정에 충당하며, 무역에도 금 · 은이 필요하다는 사실을 알게 되었다. 이로부터 적극적으로 전국 광산을 개발해야 한다는 여론이 고조되어 새로운 광업 정책이 수립되었다. 지방의 광산 사무를 내무아문이 주관하고, 각 감영이 활발히 광산을 개발하였다. 그리고 광산 개발과 아울러 외국인의 불법 광산탐사와 채광 금지를 맡을 주120을 1887년에 설치하였다. 이어서 정부는 기술문제를 해결하기 위해 외국인 광사(鑛師)를 초빙하여 기술을 배우되 운영은 조선이 담당하도록 정책을 정하였다.

이에 따라 1888년 미국에서 광사를 초빙하여 광무국에 처음으로 외국인 광산기술자를 고용하게 되었다. 이로부터 전국에서 광산의 수가 급증하였다. 1895년 이후로는 일본인 광산기사가 초빙되어 광무국에서 개편된 광산국에 일본인의 세력이 커지게 되었다. 이를 견제하기 위하여 정부는 유망한 큰 광산들을 궁내부(宮內府)로 이속시켰다. 1905년에 통감부가 설치되고 나서 1906년에 이르러 궁내부 광산도 외국인의 이권 획득 목표물이 될 수 있도록 바뀌었다. 결국 궁내부 소속 광산 26개 소도 1907년 8월에 폐지되었다.

열강은 조선과 수호통상조약을 체결한 뒤 금광에 대하여 지대한 관심을 보였다. 이들은 우선 광산채굴권을 요구하여 광업 전반에 걸쳐 특허권을 확보한 뒤, 채굴할 때가 되면 금광개발에만 주력하였다. 각 열강별로 차지한 광산을 살펴보면 미국인이 채굴한 운산금광, 독일인이 채굴한 당현금광, 영국인이 채굴한 은산금광과 수안금광, 일본인이 채굴한 직산금광 등이 있었다.

3.1.4. 수공업

조선시대 수공업은 초기에는 관장제(官匠制)였다가 중기 이후 사장제로 바뀌었다. 관장제란 공장이 관부에 예속되어 물품을 생산하는 제도를 말한다. 즉, 중앙의 공조와 그 밖의 여러 관아에 소속된 장인을 경공장, 지방의 도와 군현에 소속된 장인을 외공장이라 하였다.

공장의 신분은 양인과 공천(公賤)으로 구성되었으며, 각기 소속기관에 정원수대로 등록되어 물품 생산에 종사하였다. 『경국대전』에 따르면, 중앙에는 30개의 관아에 2,800여 명의 공장이 예속되어 129종의 물품을 만들었고, 지방에는 3,500여 명의 공장이 27종의 물품을 만들어냈다.

경공장 중에는 사기 · 철물 · 무기 · 직물 등의 장인이 가장 많았고, 외공장 중에는 지물 · 돗자리 · 궁시(弓矢) · 목기 · 칠기 등의 장인이 가장 많았다. 장인들은 작업장에서 관의 수요에 따라 각기 책임량을 생산해야 하였고, 품질과 규격에 엄격한 규제를 받았다.

장인이 작업에 응하는 것은 공역(公役)에 속하는 것이므로 대개는 무상이었다. 공장 중 일반 공장을 감독하는 극히 소수의 인원에게는 잡직인 체아직이 주어졌다. 공장이 공역 이외에 사적으로 영위한 부분에 대해서는 따로 세금을 내야 하였다. 공장들은 예속된 관아나 세력자들로부터 책임량 이상의 제품을 강요당하는 일이 많았다. 때문에 자유로운 수공업 발달의 저해 요인이 되었다. 그리하여 장인들이 관공장을 피해 도망하게 되어 16세기 초부터 관공장제 수공업은 쇠퇴하고 그 대신 사장제로 바뀌기 시작하였다.

17, 18세기에 이르러서는 관아의 재정 부족으로 관장제 수공업제는 거의 없어지고, 다만 자기 · 제지 · 화폐 · 주조 · 무기 제조 등 특수 분야에서만 관장제가 지속되었다. 후기에도 관장과 사장의 구분은 있었으나, 이때는 관장도 임금기술자가 되었고, 사장은 임금기술자가 되거나 다른 장인을 고용, 직접 제품을 생산하기도 하였다.

조선 후기 상공업의 발달은 대동법의 실시와 밀접한 관계가 있었다. 대동법 실시 이후 수공업자와 공인과의 거래가 활발해지면서 수공업의 생산 의욕을 크게 자극, 수공업계는 활기를 띠게 되었다. 공장의 일부는 아직도 관아에 예속된 임금기술자로 남아 있기도 하였으나, 그 대다수는 자유수공업자가 되어 상업자본가에게 임금기술자로 고용되거나 독자적인 수공업자가 되어 제품을 생산, 판매하기도 하였다. 특히 유기와 칠기 등의 분야에서 매뉴팩처가 발달하였다.

3.1.5. 상업

조선시대의 상업 형태로는 서울의 시전(市廛)과 난전, 각 지방의 장시(場市) 및 상설 점포 외에 선상(船商), 보부상(褓負商) 등의 행상, 그리고 도고(都賈)와 주변 국가나 세력과의 무역 등이 있었다.

정부에서 서울 종로거리에 행랑(行廊)이라는 관설 상가를 만들어 상인에게 점포를 대여하고, 그들로부터 행랑세라는 점포세와 좌고세(坐賈稅)라는 영업세를 징수하였다. 이들 시전은 궁중과 관부의 수요를 조달하는 대신, 상품 독점판매의 특권을 얻은 어용 독점상점의 성격을 띠고 있었다. 17세기 전반기부터 이들 시전 중 수요가 가장 많은 명주 · 주단 · 면포 · 모시 등의 직물과 각종 종이류 및 어물류 등 여섯 가지 품목의 상점이 가장 번창하였는데, 이들을 육의전(六矣廛)이라 하였다.

조선 후기 서울에는 상인이 점차 늘어나 시전 상인과는 별도로 관청의 허가 없이 장사하는 난전이 등장하였다. 이에 대응하여 처음에는 육의전에만 난전을 금하는 권한을 주었으나, 나중에는 모든 시전에게도 난전을 금하는 권한을 주었다. 난전 중에는 보잘것없는 상인이 많았지만, 더러는 시전 상인과 맞설만한 부상도 있었다.

시전 상인이 정부와 결탁한 독점상점이라면, 난전은 양반층과 결부된 상업 세력이라고 할 수 있었다. 난전의 세력이 점차 커지자, 정부는 1791년(정조 15)에 신해통공(辛亥通共)이라 하여 육의전을 제외한 모든 시전에 난전을 금하는 특권을 없애버렸다.

지방에서 발달한 주121는 15세기 후반에 전라도 지방의 큰 가뭄이 계기가 되어 등장하였다. 정부의 논의에서 장시가 도적의 소굴이 된다는 이유로 금지해야 한다는 의견도 있었으나, 서민들이 기근을 해결하는 주요 수단이라는 의견에 따라 장시를 허용하였다. 16세기 중반에는 충청도와 경상도에까지 장시가 전파되었다. 18세기 전국의 장시는 약 1,000개 소에 달하였으며, 큰 고을에는 5개 이상의 장시가 자리를 잡기도 하였다. 이 시기의 장시는 5일마다 정기적으로 서는 5일장이 일반적 형태였고, 지역마다 교역권이 형성되어갔다.

행상은 대개 소량의 상품을 짊어지고 각지의 장시나 민가를 돌면서 소매하는 상인을 말한다. 보부상은 본래 상품을 보에 싸서 행상하는 봇짐장수 또는 항아장수라 불린 주122과, 상품을 지게에 짊어지고 행상하여 등짐장수라 일컬어진 주123을 합하여 부르는 명칭이었다. 그런데 지역 단위로 일종의 협동조합과 같은 조직을 갖추어 관으로부터 지역이나 물품에 대해 독점권을 얻어 활동하는 이들의 명칭이 보부상으로 고착되었다.

이 보부상은 관으로부터 특권을 인정받은 까닭에 유사시에는 관에서 전령 혹은 치안의 일을 요구하면 따를 수밖에 없었다. 이로부터 상품을 봇짐으로 또는 지게로 옮기며 장시를 돌아다니며 상행위를 하는 이들은 보부상이라 하지 않고 장돌뱅이라 하여 구분하게 되었다.

이들과 달리 큰 자금력을 갖추고 활동하는 행상도 있었는데, 바로 배로 영업을 하는 선상(船商)이었다. 『경국대전』에는 육로로 행상을 하는 이는 육상(陸商), 수로로 행상을 하는 이는 수상(水商)이라 하였는데, 육상에게서는 매달 저화 8장을 세금으로 받았으나, 수상에게서는 대선(大船)을 갖고 영업하는 자는 매달 저화 100장을 세금으로 받았다. 작은 배로 영업하는 자라도 매달 저화 30장을 세금으로 내야 하였으므로, 선단(船團)을 꾸려 영업하는 대상인은 거대한 자금력을 갖추었으리라는 짐작이 가능하다. 이들을 사상(私商)이라고도 하였는데, 경기도와 충청도 연안 일대를 활동 무대로 하였던 경강상인이 대표적이다.

후기 상업 활동의 특징 중의 하나는 도고의 활동이었다. 대동법의 실시로 공납이 없어지자 관청에서 필요한 물품은 공인을 통해 조달되었다. 공인은 주로 시전 상인이나 경주인 · 공장(工匠) 등에서 나왔다. 공인은 자기 자본으로 물품을 사서 납품한 뒤에 대가를 받는 결제 방법으로, 동일 상품을 대량으로 거래하는 도매상으로 성장하면서 상업자본을 형성해갔다. 도고 중 주124은 거의 전국을 무대로 활동하였고, 평양과 의주, 동래 등지에도 도고 상인이 형성되어 있었다. 지방의 장시에서는 여각(旅閣) 또는 객주(客主)라는 도매상이 보부상을 상대로 창고업 · 운수업 · 숙박업 · 대부어음 등의 다양한 형태로 자본을 형성해갔다.

3.2. 과전법과 직전법

3.2.1. 과전법

조선시대 토지제도는 고려 말기의 전제 개혁인 과전법이 그 근간이 되었다. 고려 말기의 전제 개혁은 농장(農莊)의 발달에 따라 문란해진 경제 질서를 바로잡아 국가 재정을 유족하게 하고, 위로는 신진 관료의 경제적 기반을 보장하며, 아래로는 도탄에 빠진 농민의 생활을 안정시키고자 한 것이었다. 과전법의 시행은 농장의 탈세지를 모두 국가의 과세지로 재편성하여 수조(收租)를 가능하게 하였다. 과전법에서 토지를 분급하는 주요 대상은 왕실을 비롯, 국가기관 · 지방 관부 · 공공기관 · 관료 · 한량관 · 향리 등이었다.

과전법에서 사전(私田) 재분배의 중심이 된 것은 관료에게 분급하는 과전으로서, 이는 신진사대부에게 경제적 기반을 보장해준 것이었다. 과전법으로 권문세가에게 빼앗긴 농민의 토지는 되돌려주고, 전호의 소유권을 보장하였다. 그리고 공전 · 사전을 막론하고 농지 1결(結)마다 10분의 1조(租)인 30두(斗)의 전조(田租)를 물리게 하여 농민들의 부담을 줄여주었다. 당시 주125가 일반화되어 있는데도 불구하고 10분의 1조로 규정한 것은 농민의 생활 안정을 위한 것이었다.

현직 · 산직(散職)을 막론하고 모든 관료에게 18등급에 따라 150결에서 15결까지 과전이 분급되었다. 과전과 공신전은 모두 경기도 안으로 제한하여 지방 토호화(土豪化)를 막는 동시에 강력한 중앙집권적 관료 세력을 구축하고자 하였다. 기내사전(畿內私田)의 원칙으로 분급된 과전 · 공신전은 그 자손에게 전수되었다. 과전의 분급은 원칙적으로 1대에 한하지만, 관료의 사망 후 그 처가 재가(再嫁)하지 않는 경우에는 수신전(守信田)으로, 또 관료 부부가 모두 세상을 떠나고 유약한 자녀만이 남는 경우에는 휼양전(恤養田)으로 과전의 전수가 허용되었다. 이에 반해 공신전은 애초부터 세전이 인정되었다.

과전 · 공신전의 세습화에 따라 경기도 안의 분급 토지가 절대 부족해지자, 1417년(태종 17) 기내 사전의 3분의 1을 충청도 · 전라도 · 경상도의 하삼도(下三道)에 이급하였다. 이것은 과전 분급의 불균형을 시정하고, 전주의 토지 소유를 분산시키며, 국가 재정상의 필요로 군자전을 경기도 내에 확대시키고자 한 것이었다.

그러나 이 조처로 지방에서 사전주의 주126이 일어나고, 서울로의 쌀공급이 순조롭지 않는 폐단이 생겨났다. 때문에 1431년(세종 13) 하삼도로 이급하였던 사전을 기내로 환급하였다. 이때의 신급전법은 국왕의 강력한 간섭과 통제를 주요 골자로 한 것으로, 이로써 관료들은 과전을 균점하게 되었다. 그리고 그 이전에 비해 과전의 총면적이 1만 5000결이나 감소되었으니 일종의 사전억제책이라 할 수 있다. 이러한 사전 억제는 직전법으로 계승되었다.

3.2.2. 직전법

과전법에서 직전법으로 전제가 바뀐 것은 조선 건국 후 70여 년이 지난 1466년(세조 12)의 일이었다. 과전법에서 산직자까지 분급하던 토지를 직전법에서는 현직 관료에게만 분급하였다. 또 과전법에서 관료의 미망인이나 자녀 등 유족에게 주던 토지도 그 대상에서 제외시켰다. 토지 분급의 결수도 과전법에서 150결 내지 15결이던 것을 직전법에서는 최고 110결, 최하 10결로 줄였다. 그 결과, 관료들은 퇴직 또는 사망 후의 생활 안정을 위해 직전세의 수렴을 가혹히 하게 되었다.

국가에서는 이에 대처하여 1470년(성종 1)에 직전세의 관수관급제(官收官給制)를 실시하였다. 이 제도는 국가가 전주를 대신하여 전호로부터 조세를 직접 거두어 전주에게 지급하는 것을 말한다.직전세의 관수관급제로 전주의 직전에서의 토지 지배는 불가능해졌다. 또한 대표적 사전이라 할 직전까지도 수조(收租) 관계가 공전과 같게 되었으므로 공전 · 사전의 구별도 없어졌다. 그리고 명종 때에는 이 직전제마저 사실상 폐지되고 말았다.

3.2.3. 토지소유와 농민

과거 토지제도 연구에서 토지국유제론과 토지사유제론이 맞서 있었다. 토지국유제론은 일제강점기 이래 오랫동안 정설로 인정되어왔으나, 1960년대부터 토지사유제론이 대두되어 오늘에 이르렀다. 당초 토지국유제론이 제기된 것은 일제가 토지조사사업을 정당화하기 위한 것이었다. 토지국유제론은 유물사관론자들에 의해서도 주장되었다. 그들은 ‘국가는 최고의 지주다.’라는 마르크스(Marx, K.)의 동양사회이론을 바탕으로 토지국유제론을 제기하였다.

그러나 근래 토지국유제는 하나의 표방에 불과하고 실제로는 토지사유제임이 밝혀지고 있다. 토지사유제론을 주장하는 근거는 먼저, 토지지배 관계의 형태론적 연구로서 공전 · 사전 · 민전의 개념에 대한 반성이고, 다른 하나는 토지지배 관계의 실태로서 민전에 대한 규명을 들 수 있다. 공전과 사전의 개념은 토지국유제론자가 말하는 대로 수조 관계로서의 개념이 담겨 있기도 하지만, 이 밖에 소유 관계로서의 개념도 들어 있는 것이다.

수조 관계로서의 공전과 사전의 개념은 공전이 국가의 수조지이고, 사전이 전주의 수조지라는 뜻이다. 그렇지만 소유 관계로 보면, 공전은 국유지 또는 관유지를 뜻하고, 사전은 사유지를 뜻하는 것이다. 그러나 공전 · 사전보다는 민전의 개념과 실태를 이해하는 것이 더욱 중요하다. 민전은 수조 관계로서는 국가나 전주의 소유지를 뜻하나, 소유 관계로서는 민유지를 뜻하는 것이다. 민전은 상속 · 매매할 수 있는 토지이며, 그 속에 토지 사유가 이루어지고 있었다. 민전은 평민은 물론 양반 · 중인 · 노비 등 모든 계층의 민유지였다.

3.3. 조세와 재정

조선의 국가 재정은 토지를 대상으로 거두어들이는 전세(田稅), 인정(人丁)을 대상으로 동원하는 신역(身役)으로서의 요역과 군역, 그리고 호(戶)를 대상으로 하는 공물이 그 대종을 이루었다. 중기 이후에는 농민의 구호곡이었던 환곡(還穀)이 재정 수입의 일부가 되기도 하였다.

3.3.1. 전세

양전은 토지와 그에 기초하여 생활하는 인구를 파악하기 위한 사업이었다. 그 결과로 작성되는 자료가 양안(量案)인데, 조선 초기에는 자주 양전을 할 수 있었으나, 뒷 시대로 갈수록 양반 지주들의 반대가 심하고 오래 양전을 하지 못해 생긴 문제들이 복잡하게 얽혀서 양전을 하기가 어려웠다.

14011404년(태종 14년)의 양전 결과 93만 결을 확보하였으나, 태종의 기대치에 크게 미치지 못하였다. 태종은 과전법 시행을 위해 양전할 당시 권세가가 소유한 농경지는 비옥도를 크게 낮추어서 기록하였던 것을 알고 있었고, 조선 건국 후 국제정세가 안정되면서 새로운 개간도 많이 이루어졌기 때문에 다시 양전을 지시한 것인데, 기대치를 채우지 못하였던 것이다. 이에 1405년(태종 5년) 하삼도〔충청도, 전라도, 경상도〕, 1406년 중3도〔경기, 강원도, 황해도〕에 다시 양전을 실시하여, 30여만 결을 추가로 파악하였다.

그리고 1413년(태종 13) 평안도와 함경도에서 처음으로 양전을 실시하였는데, 이때는 결로 파악하지 않고 일경(日耕)으로 파악하였다. 대체로 1432년(세종 14)의 상황을 반영하고 있는 『세종실록』 「지리지」의 통계를 보면, 평안도가 311,770결, 함경도가 149,306결이고, 전국의 결수는 총 1,719, 806결이었다.

토지 결수 증가의 의미는 국가 재정이 충실해졌다는 것, 지주들의 부담이 늘어났다는 것을 뜻하였다. 농업경제에 의존하는 단계에서는 가장 중요한 통치기반을 확보한 것이다. 세종 연간(1418~1451)에 섬 지역까지 수령을 파견하였는데, 이는 중앙 권력이 전국의 민에 고루 미치게 되었음을 반영한다.